第七讲 统计模型优化预报的验证

徐静安 凌钦才 邱 俊 浦静雯

技术讲坛

第七讲 统计模型优化预报的验证

徐静安 凌钦才 邱 俊 浦静雯

笔者有幸前后评定和审阅三批“上海化工研究院60周年庆科技论文报告会论文”共40余篇,并有机会与一些作者就论文的不同方面进行了讨论。笔者所阅读的仅为报告会论文的几分之一,已经感受到上海化工研究院科研人员近年来的创新活力和技术进步。

本文仅从工程性技术开发的一个重要环节——优化预报的验证介绍几个成功案例。

一 案例一:最优点验证

案例选自“医用诊断试剂尿素——13C工艺开发和中试放大”,作者是邱俊、李虎林、姜永悦、方华仁、蔡扬、田叶盛。第一作者邱俊博士在进入上海化工研究院工作后第一次立项开题阶段,我们就有过沟通,他接受建议:学习、应用均匀设计及相应的数据处理技术,项目进展显著,有效。

1 案例简介

幽门螺旋杆菌不仅导致胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡等疾病,也是导致胃癌的主要元凶。目前尿素——13C呼气试验是临床诊断幽门螺旋杆菌感染的“金标准”。尿素——13C试剂至今没有国产化,全部依赖进口。本项目探索新的合成工艺,小试2 L高压反应釜、中试放大合成在10 L高压反应釜中进行。主要考察:X1(液氨与一氧化碳-13C投料摩尔比),X2(催化剂与一氧化碳-13C投料摩尔比),X3(反应时间),X4(反应温度)对反应收率y的影响。选用U*10(108)均匀设计表安排实验,均匀设计实验及结果见表1。

2 统计建模

采用DPS数据处理软件对上述实验数据进行二次多项式逐步回归分析,并进行显著性检验,结果见表2。

表1 均匀设计实验及结果

表2 显著性检验

得到回归方程:相关系数R=0.998 745,剩余标准差S=2.928 594 66,方差比F=113.578 635 279 478,显著水平P=0.008 8<0.05,调整后相关系数Ra=0.994 338,说明该方程能较好地拟合尿素——13C的合成工艺。

求解得到最佳工艺条件:氨气/一氧化碳-13C摩尔比X1为5∶1,催化剂/一氧化碳-13C摩尔比X2为1∶1,反应时间X3为4 h,反应温度X4为60℃,理论收率y为98%。

3 小试平行验证

按预报最优工艺条件进行小试平行验证实验,结果见表3。

表3 小试平行实验结果

小试验证中,工程性技术开发常用相对偏差(0.980-0.955)/0.955=2.62%,预报质量很好。小试平行实验的标准差,平行实验误差控制也好。

4 中试放大验证

中试放大验证从2 L反应釜放大到10 L反应釜外,还对稳定性同位素13CO的高、低两种丰度进行考察,结果见表4(同位素产品以克为基本计量单位,10 L反应釜可视作中试规模)。

表4 尿素-13C工艺中试放大3批验证

中试验证相对偏差<5%,平行试验误差控制、数据稳定性也好。

5 讨论

本案例统计模型中自变量X3不显著而不进入模型,这是逐步回归变量筛选的结果。最佳工艺条件中计算机输出X3=4 h是考察范围1~10 h内的随机值,从缩短间歇反应时间、节省能耗角度可以人为干预选择X3=1.5 h,2 h等进行验证实验,验证更优工艺条件。

二 案例二:最优点+不显著随机项验证

案例选自“M25甲醇汽油系统中腐蚀抑制剂的电化学评价方法”,作者是浦静雯、彭东辉、吴向阳、李志刚、徐静安。在读学术型硕士生浦静雯在导师的鼓励下,结合项目认真学习试验设计与数据处理技术,笔者作为带教顾问,我们有较频繁的讨论,项目应用取得成效。

1 案例简介

甲醇汽油作为车用替代燃料,是新能源的重要组成部分。案例基于甲醇汽油在生产贮运过程中吸收的少量水分和受空气氧化或细菌发酵产生的有机酸,即甲酸等对汽车发动机系统构件造成的腐蚀,进行了研究。通过静态挂片腐蚀试验和电化学极化法进行测试评价。案例采用U*6(64)均匀设计考察X1甲酸含量,X2实验温度,X3自主研发的复合型腐蚀抑制剂浓度三因素对45钢缓蚀效果的影响。本文仅引用挂片试验部分,实验方案见表5,结果见表6。

表5 因素水平及均匀设计试验方案

表6 45钢的金属挂片腐蚀试验结果及缓蚀效率

静态挂片腐蚀试验依据ASTM G31-72“金属实验室沉浸腐蚀试验的推荐规范”,每组平行试样3个,试验周期168 h。

2 统计建模

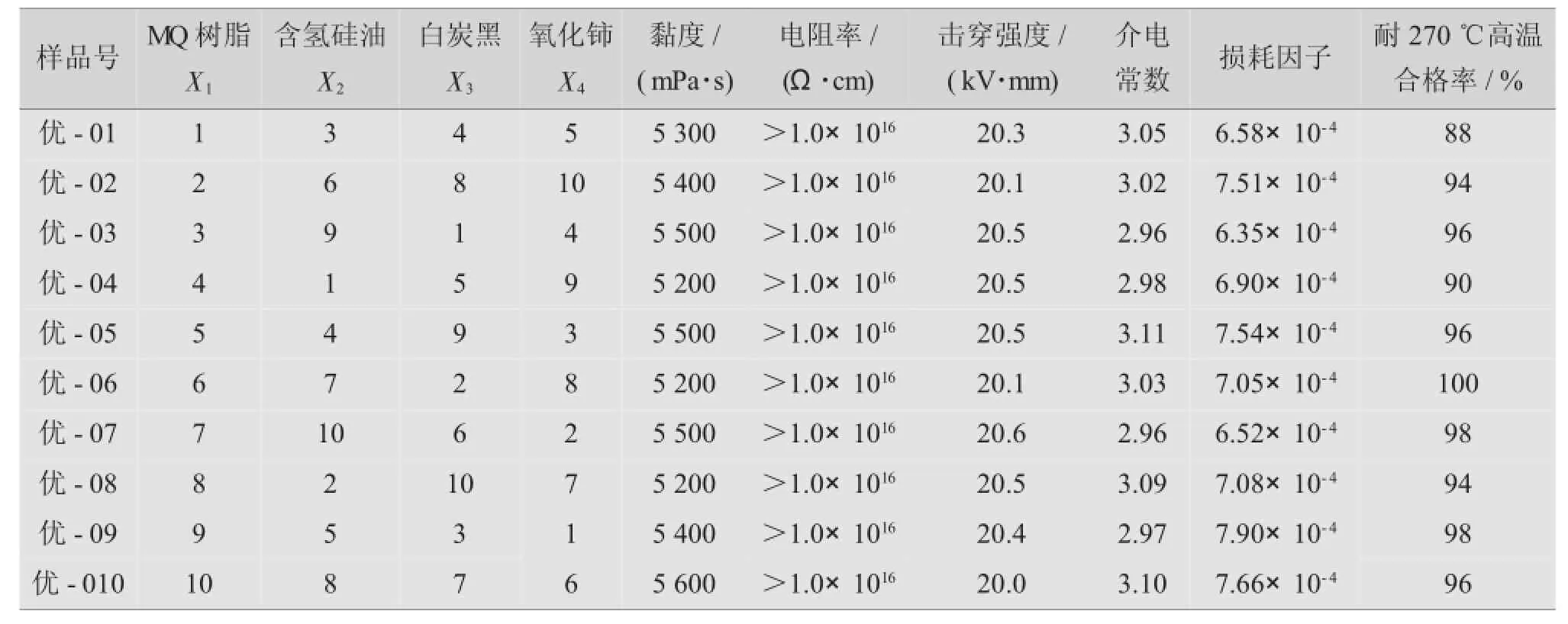

采用DPS数据软件进行二次多项式逐步回归拟合(拟合过程略),建立各因素与缓蚀效率的特征方程为:

其中,P值=0.002 6<0.05,相关系数R=0.957 8,调整后相关系数Ra=0.946 9,由于Df=(1,4),F值= 44.395 6,查f(α=0.05)分布,F=7.71<44.395 6,相关性显著(*)。最大拟合误差δ为0.022 7,与剩余标准偏差S=0.016 7比值为1.36(<2.5),可以认为该回归方程高度显著(**)。从数理统计的角度,用δ/S的比值来判定预报、拟合质量是比较规范的。

最高指标y为96.68%时,三个因素的优化组合分别为X1=0.007 5 mol·L-1、X2=25.5℃、X3=0.919 g·L-1。

3 验证实验

根据统计模型预报优化工艺组合进行验证实验,结果为缓蚀率y7=94.10%,预报和实测相对误差2.742%,模型拟合、预报质量均有显著统计意义。

4 讨论

案例采用二次多项式逐步回归筛选变量,因X3腐蚀抑制剂浓度考察范围内对y影响不显著而没有进入模型。计算机在输出优化工艺组合时,X3是考察范围内随机值X3=0.919 g·L-1。原文作者除对此验证外,对优化工艺组合中的不显著项取最小值X3= 0.674 g·L-1也进行了验证,得缓蚀率y8=94.4%,预报和验证相对误差为2.415%。这项验证实验II对不显著项在统计模型中的地位作了实验解读。实验证实,从统计角度y7、y8是平行重复实验的结果。验证实验结果汇总见表7。

表7 验证实验结果

三 案例三:最优点+不显著项剔除验证

案例选自“电子级耐热加成型液体硅橡胶的研制及中试”,作者是凌钦才、谢国庆、李晓雷、翟金国、龚彦、王重夕、郭文欣、陈国平。第一作者凌钦才博士进入上海化工研究院后开展第一个项目研究期间,我们就多次探讨应用均匀设计及回归分析方法。由于专业的特殊性,技术开发过程中实验、表征工作量相当大,项目组试验设计方法的成功应用,提升了研发效率和水平。

1 案例简介

在电子工业中,通过封装把构成电子器件的各个部件按规定要求组装,达到防尘、防震、防湿、绝缘、抗冲击目的。加成型液体硅橡胶是具有网状结构的弹性体,是电子芯片理想的内层封装材料。项目通过缩聚反应合成含氢硅油和乙烯基MQ树脂,以此为原料制备电子级耐热加成型液体硅橡胶。本文引用液体硅橡胶制备部分,考察X1(MQ树脂量)、X2(含氢硅油)、X3(填料白炭黑量)、X4(耐热填料氧化铈量)4个因素,选用U*10(108)均匀表安排实验。各因素水平见表8,均匀设计方案及结果见表9。

表8 各因素水平表

2 统计建模

响应y为应用试验结果,将270℃处理过的芯片放置在125℃烘箱中,在线测试高温反向漏电流,测试时间为24 h,如高温反向漏电流≥50 μA为不合格。每组样品测试50个,计算合格率。

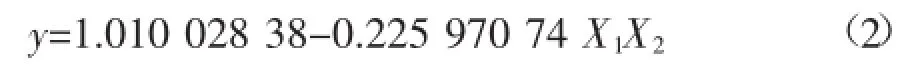

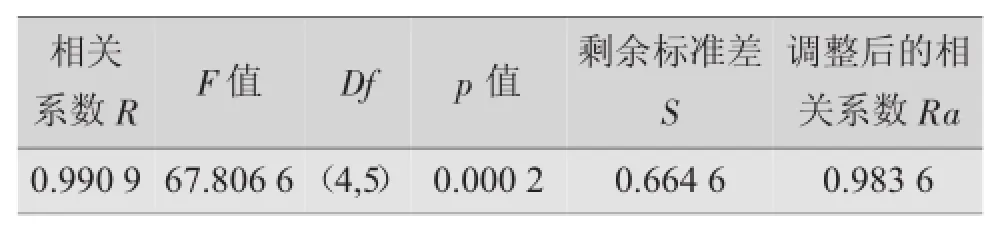

采用DPS软件进行二次多项式逐步回归建模,统计检验见表10,表11。

回归方程:

表9 均匀设计试验安排及结果

表10 二次回归分析结果-偏相关系数、t检验值和p值

表11 回归分析结果-相关系数、p值和剩余标准差

回归模型拟合具有显著的统计意义。预报ymax= 99.749 9%,最优因素组合X1为 10.306 8,X2为1.459 0,X3为1.678 1,X4为1.821 1。

3 小试验证、重复及对比试验

优化工艺条件验证安排优-11、优-12重复验证试验;市场主流产品道康宁安排对比试验;回归模型不显著项X4氧化铈剔除试验GJ-01,乙烯基MQ树脂水洗去除Cl根杂质5次减少为2次洗涤的对比试验。试验条件(道康宁产品从市场采购)见表12。

表12 验证、重复及对比试验条件

表13 验证、重复及对比试验结果

在相同的测试环境下,结果见表13。

4 中试验证生产

在含氢硅油放大12倍、乙烯基MQ树脂放大10倍在50 L玻璃反应釜反应及后续处理基础上,液体硅橡胶中试物料量放大200倍。

不同批次产品性能稳定,产品符合客户需求,性能、指标见表14。

5 讨论

本案例小试最优因素组合重复验证基础上追加了竞争对象——道康宁产品的比对测试,特别是对不显著项X4氧化铈的剔除验证对统计模型预报工艺的认知很有价值。对于统计模型不显著性的理解:就是在实验考察范围内变量值可随机选择。结合本例X3、X4可从经济性以及LSR其它技术指标的综合优化上进行选择;不显著项剔除必须经过实验验证。还有一些项目在工程技术开发中也重视优化预报的验证,如由胡杰、徐华胜、夏思奇、邓琦、顾艳、商照聪、徐静安所撰写的论文“分子筛在铅污染土壤修复中的应用研究”已在《环境科学管理》2016年3月刊发。项目采用混料配方设计,MINITAB软件进行二次多项式回归拟合,除对优化组合验证外,还对混料配方设计中二个好点组合进行重复验证。又如由徐淑惠、都丽红、徐静安、王士勇所撰写的论文“一种含氟聚合物乳液的分离过程”已在《化学工程》2014年7月刊发。项目采用均匀设计U*10(108)考察6个因素,DPS软件进行二次多项式逐步回归建模,根据最优分离条件进行二次重复验证。

表14 不同批次LSR性能

对于工程技术开发,本文除了介绍统计模型不显著项的随机验证、剔除验证外,还强调优化预报的验证实验是一个重要的技术环节,体现的是技术可验证、可重复,误差是可以控制的!

科技界最近网上讨论的热点之一是NgAgo基因编辑技术。河北科技大学韩春雨在5月2日《自然——生物技术》上发表了有望冲击诺贝尔奖的崭新基因编辑技术,可与当今使用的“基因魔剪”CRISPR-Cas9一起用于“编辑”目标基因。但因国内外科研机构对此技术无法重复,8月8日韩春雨更新了实验操作细节,并表示80%的NgAgo重复实验失败是因为污染。然后最近国外报道新旧版本重复实验都失败,而引起争议一片。

现在舆论要求韩春雨一是要公布一共做了多少次实验,成功了多少次?公布NgAgo技术的稳定性;二是在有陪同的情况下,在全球有条件的实验室内公开重复实验,证明技术的可重复性。

2013 级学术型硕士毕业纪念册让笔者对年青人写句话,我抄录了一段:科学是一种知识体系,它的发展离不开逻辑、数学和实验,逻辑保证知识的条理性,数学保证知识的精确性,实验保证知识的可靠性。以此共勉、践行。

10.16759/j.cnki.issn.1004-017x.2016.11.005