草原害鼠野外调查方法

常 明,冯 今,程天亮

(甘肃省草原技术推广总站,甘肃 兰州 730010)

草原害鼠野外调查方法

常 明,冯 今,程天亮

(甘肃省草原技术推广总站,甘肃 兰州 730010)

1 调查目的

防治鼠害,首先必须对本地区啮齿动物的种类、数量及危害程度进行认真的调查研究,才有可能采取经济有效的防治措施。害鼠调查是鼠害预测预报基础,是制订鼠害防治规划及方案的科学依据。

2 调查准备

以鼠害防治为目的的调查,一般包括鼠类的区系调查、数量调查、生态调查和危害程度调查。

2.1 资料准备

指的是查阅文献资料,其中包括国内外已经发表的有关论文以及工作地区的地图、地理、地质、土壤、气候和植被等材料,以及当地草原经营情况,以往鼠害发生和防治情况的资料。这些文献资料不仅对制订调查计划有参考意义,而且对调查中的资料分析及总结等也是不可少的资料。

2.2 物质准备

野外进行啮齿动物调查研究时,必须准备一个工作箱和一些必要的仪器、药品和工具等,便于开展工作。

2.2.1 工具箱 有条件时制作专用工具箱,用以装载调查工具。也可用其它装载物代替。

2.2.2 仪器 显微镜、解剖镜、望远镜、卷尺、测绳、气象仪、海拔仪、罗盘、GPS、照相机等。

2.2.3 药品 来苏儿、乙醇、甲醛、乙醚、亚砒酸、明矾、滑石粉、碘酒、脱脂棉、纱布、胶布及其他常用药品等。

2.2.4 捕鼠工具 根据工作任务,携带一定数量的鼠夹、捕鼠笼等捕鼠工具和锤、钳、锉刀、钉、铁丝等简单的修理工具,以及铁锨、铁镐等挖掘工具。

2.2.5 其他 如鼠袋、熏桶、解剖工具(解剖刀、解剖剪、镊子等)、记录工具、防护工具及生活用品等。

3 数据采集

3.1 观测区和样地

鼠情调查分为观测区调查和样地调查两类。

观测区是指能够反映当地主要害鼠数量分布状况和危害程度而设立的野外调查区域。以路线调查方式采样。每个观测区所代表的面积至少应在50 hm2以上(农牧交错带根据实际环境决定)。观测区承担当地主要害鼠空间分布的调查(包括危害范围、危害等级、植被状况及其它需要完成的调查任务)。

样地的功能是承担长期监测当地主要害鼠种群数量动态及其它需要完成的调查任务。并为观测区提供洞口(或土丘)系数。样地可设在观测区内,也可设在观测区外。样地地点设置后应保持相对稳定。只有当样地内的鼠密度不能反映出害鼠数量变动趋势时才转移。样地距永久性居民点距离不少于300 m。

3.2 调查时间与次数

观测区调查每年至少2次,有条件时可酌情增加调查次数。第1次在当地害鼠尚未大量繁殖之前(不晚于5月中旬)。第2次在当地害鼠越冬前(不晚于10月上旬)。

样地调查每年至少3次。有条件的测报站酌情增加调查次数,直至每月调查1次。第1次调查时间为当地当年害鼠种群大量繁殖之前(不晚于4月底)。第2次调查在害鼠基本结束繁殖后(不晚于8月中旬)。第3次调查为害鼠越冬前(不晚于10月中旬)。

各次调查期间如遇恶劣天气可作适当调整,但最多不得超过10天。

3.3 调查面积

观测区内基本调查单位面积为0.25 hm2(根据具体情况可调整为0.5 hm2或1 hm2,调整后的面积应在记录表中注明)。1个观测区每次调查面积不少于3个基本调查单位。

样地基本调查面积为0.5 hm2(可根据具体情况调整为0.25 hm2或1 hm2,调整后的面积应在记录表中注明)。每次调查面积为1个基本调查单位。如一次捕鼠量少于15只,应扩大1~2个基本调查面积。

3.4 调查内容

3.4.1 观测区 调查害鼠洞口(或土丘)密度(个/hm2)、害鼠危害等级和造成的经济损失量。有条件的地方应调查有效洞口(或土丘)密度。植被调查与此同时进行。

3.4.2 样地 调查鼠类密度(只/hm2)、种群性比和年龄结构、种群繁殖指标、环境生态因子及其它有关数据。植被调查与此同时进行。

每年第1次调查的内容为当地主要害鼠的越冬存活率及年龄结构、性比和参加繁殖鼠在种群中所占比例及与害鼠有关的环境数据。第2次调查内容为当年害鼠繁殖期及种群自第1次调查至第2次调查期间的种群存活率、年龄结构、性比、繁殖率以及幼鼠存活率及与害鼠有关的环境数据。第3次调查的内容为当年害鼠越冬前的种群数量与年龄结构及与害鼠有关的环境数据。

4 害鼠数量调查方法

4.1 营地下生活鼠类数量调查

营地下生活鼠类指鼢鼠、鼹形田鼠等。观测区采用计数土丘数法。样地采用定面积捕尽法。

4.1.1 统计数土丘数法 首先在观测区内确定取样地点。使用圆形样方,统计其中的土丘数量(或当年鼢鼠推出的土丘数量)。

圆形样方半径为28.2 m(圆形样方面积1/4 hm2)。土丘数量统计一般5人一组一字形等距排列,其中样方圆心与样方外缘各1人,中间3人,人与人之间距离平均7.05 m,调查时,由样方圆心与样方外缘两人拉紧测绳,绳上每隔7.05 m拴上一个红布条,样方圆心一人拉绳原地旋转,样方外缘一人拉紧绳子缓慢绕转,其他3人在红布条之间边走边数土丘数量,最好数过的土丘上用脚踩出标记或插上明显标记,旋转一圈后统计5人土丘标记的数即为样方土丘数。

图1 地下生活鼠类调查(圆形样方)

4.1.2 定面积捕尽法 是调查单位面积内害鼠绝对数量的一种常用方法。一般调查样方为圆形,面积1/4hm2。即在圆形样地内,根据“越冬老巢”(土堆大且有母质土壤覆盖的土丘下面即为越冬老巢)数置夹,每一个越冬老巢土丘两侧各开一个洞,每洞各置一夹,连续2~3 d。这期间应每隔2~4 h(夜间除外)检查1次,将捕获的鼠及时取走。如遇风雨天气,需根据实际风雨天数,延长捕鼠天数。样地鼠捕净后,统计每天捕鼠数,累加结果即为样地内实有鼠数。捕净法适用于鼢鼠调查。

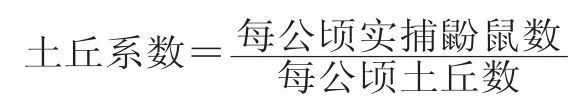

4.1.3 土丘系数法 是指利用土丘系数和单位面积内土丘数估算鼠密度的方法。具体做法是:依据单位面积的土丘密度和单位面积的鼠数之间的关系求出土丘系数,其公式为:

求出土丘系数后,即可进行大面积调查,统计样方内的土丘数,乘以土丘系数,则为其相对数量。这种方法所得结果与捕净法所得结果相吻合,且计算简单,便于掌握,适用于调查鼢鼠的数量。

4.2 营地面生活鼠类的数量调查

营地面生活鼠种主要指鼠兔、沙鼠、田鼠、兔尾鼠及黄鼠等。观测区采用统计洞口密度法,样地采用定面积捕尽法,农牧交错带采用夹日法。有条件时可以采用标志重捕法。

4.2.1 统计洞口密度法 在观测区内确定取样地点,使用圆形样方、采用堵洞开洞法统计其中的洞口数量。

堵洞开洞法是调查鼠类相对密度和种类的一种常用方法,样方面积取1/4 hm2、1/2 hm2或1 hm2,可以做成圆形、方形或条带式样方。先在样方内堵塞所有洞口,经过24 h后,统计被鼠打开的洞口数,即为有效洞口数。此方法又称有效洞口法,这种方法适用于植被低矮稀疏且洞口比较明显的鼠种,如布氏田鼠、大沙鼠、黄兔尾鼠等。

图2 地面生活鼠类调查(圆形样方)

4.2.2 定面积捕尽法 样地内害鼠种群调查采用捕尽法。捕尽法是调查单位面积内害鼠绝对数量的一种常用方法,同时,也是调查害鼠种群年龄结构、雌雄比例、繁殖状况、健康状况的有效方法之一。一般调查样方为圆形,面积1/4 hm2。即在圆形样地内,根据洞口数量选择置夹,在圆形样地外围设2 m保护带,置夹密度与圆形样地内相同,置夹后每天早晚对样地内捕鼠数量各检查一次,检查时应将捕获的鼠及时取下,并将所有的鼠夹重新支好,直至将鼠尽净。一般连续捕打3天即可完成,如遇风雨天气,需根据实际风雨天数,延长捕鼠天数。样地鼠捕尽后,统计累加每天捕鼠数,累加结果即为样地内实有鼠数。捕尽法适用于所有地面鼠类的密度调查。

4.2.3 夹日法 在农牧交错带或不宜采用定面积捕尽法的地方可使用夹日法调查。

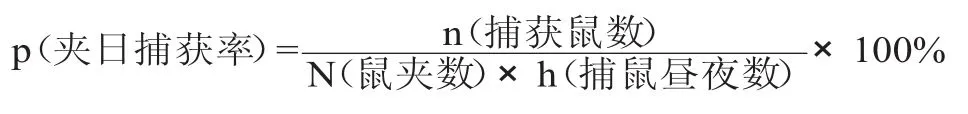

夹日是指一个鼠夹一昼夜时间内捕鼠的数量,通常以100夹日作为统计单位,即100个夹子一昼夜所捕获的鼠数作为鼠类种群密度的相对指标。用捕获率来表示。例如,100夹日捕鼠10只,则夹日捕获率为10%。其计算公式为:

夹日法通常使用的鼠夹为中号鼠夹,诱饵以方便易得并为鼠类喜食为标准。

操作方法:50个鼠夹为一行 (所以又叫夹线法),夹距5 m,行距不小于50 m。并行排列一般为两行,连捕2昼夜,再换样地。即晚上把夹子放上,每日早晚各检查一次。两天后移动夹子。每一生境中至少应累计500个夹日才有代表意义。下次调查时不能与上次调查范围重叠。

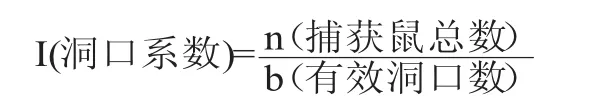

4.2.4 洞口系数法 洞口系数法是在堵洞开洞法和捕净法的基础上进行调查的,是统计鼠类相对密度的一种常用方法。即先用堵洞开洞法调查样地有效洞口数,然后用捕净法调查样地实有鼠数,计算洞口系数。

由洞口系数可以求出单位面积内实有鼠只数。

单位面积实有鼠只数=有效洞口数×洞口系数

如某地用捕尽法在60个有效洞口共捕到12只长爪沙鼠,则洞口系数为12/60=0.2。而当地同样环境下的有效洞口密度为150个/hm2,则当地的每公顷的长爪沙鼠密度为:150×0.2=30只/hm2。

统计洞口时,必须辨别不同鼠类的洞口。辨别的方法是对不同形态的洞口进行捕鼠,观察记录各种鼠洞洞口的特征,然后结合洞群形态、跑道、粪便和栖息环境等特征综合识别。同时,还应识别居住鼠洞和废弃鼠洞。居住鼠洞通常洞口光滑,有鼠的足迹或新鲜粪便,无蛛丝。因一年四季害鼠种群数量多在变化中,春季繁殖季节开始上升,晚秋相对稳定,洞口系数是随之变化的数值。所以,调查时必须使用同期洞口系数,春季洞口系数不可用于秋季调查。

5 害鼠种群特征调查方法

5.1 性比调查

调查种群中雄性(♂)个体数与雌性(♀)个体数的比例。通常用♂/♀×100%或♂/(♀+♂)×100%来表示。种群的性比,在不同季节和不同年份是不同的,因此,应在不同季节和不同年份中分别调查。

5.2 繁殖指标调查

调查繁殖指标要逐月逐旬捕获一定数量的害鼠,根据所捕获害鼠确定成年雌性和雄性个体数量,分别分析雌性和雄性繁殖指标。

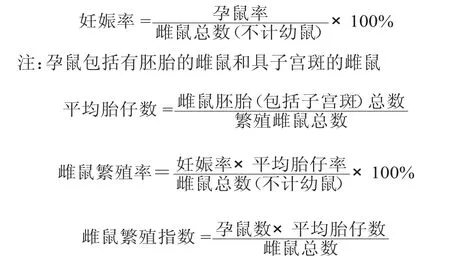

5.2.1 雌性繁殖指标调查 将样地内捕获的雌鼠解剖,观察妊娠情况及胎仔数。计算怀孕率、平均胎仔数和繁殖率。

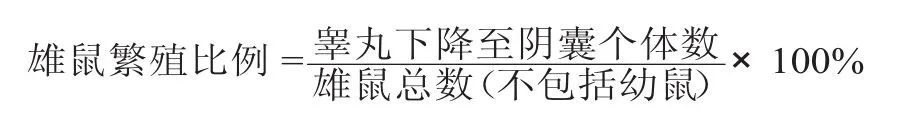

5.2.2 雄性繁殖指标调查 将样地内雄鼠解剖,观察性发育特点,计算雄鼠繁殖比例。

5.2.3 年龄结构调查 鼠类年龄结构是计算各年龄组存活率与繁殖能力的主要参数,通过捕获调查区域内的害鼠,依靠胴体重、臼齿磨损程度、颞骨骨缝愈合程度等判断鼠类年龄(必要时可采用其他方法判断)。当幼仔、亚成体、成年个体以及老年个体统计完毕后,便可得知种群的年龄结构和繁殖的变动趋势。

鼢鼠可根据去内脏重、头骨颞骨骨缝的愈合程度2种方法确定年龄。

沙鼠、鼠兔、田鼠可通过去内脏重、臼齿磨损程度两种方法确定年龄。

黄鼠可通过去内脏重确定年龄。

6 害鼠区系调查

害鼠区系调查的目的,在于了解啮齿动物区系组成的特征和分布规律,掌握害鼠在草原环境中与各种环境因子之间的相互关系。通常区系调查的内容有以下三个方面。

6.1 害鼠环境因子调查

包括害鼠栖息的地理位置、海拔高度、气候条件、地质与土壤、水文以及草原植被状况等。调查地形及代表性植被类型,是为划分啮齿动物生境类型作准备。

6.2 调查害鼠的区系组成

通过在不同生境中捕获的鼠类标本,鉴定后依据分类系统和分布确定鼠类区系组成。

6.3 划分群落

根据种类组成及其优势度,以及根据地形、土壤、植被等条件,划分不同生境的害鼠群落并予以命名,如:丘陵坡地栗钙土冷蒿+糙隐子草草原布氏田鼠+黄鼠群落。

6.4 绘制群落分布图

调查群落时,需要在大面积范围内进行,同一景观不得少于1平方公里,样方数不应少于3个,每个样方面积不小于0.25hm2。根据调查结果,确定出群落组成,并在1∶50000的地形图上,参考地形和植被的界限,描出群落分布图,按比例缩小后制成调查区域的害鼠群落分布图。

7 害情调查

通过害情调查,可以了解害鼠危害程度、危害范围及趋势。内容有洞系(或洞群)调查、植被盖度调查、牧草损失量调查和实际经济损失调查。根据害鼠危害特点,其危害程度分为4级(各地可根据主要害鼠种类、危害特点和经济损失确定)。调查方法与记录内容参照《草原鼠荒地治理技术规程》(NY/T1240—2006)。

7.1 破坏量调查

全面踏查害鼠危害发生区域,在受害的边界使用GPS定位。每个区域的定位点应大于4个,以便确定范围。并在不同受害植被抽样测产。对鼠道繁杂、洞口密布地区要重点测查。在1∶50 000或1∶100 000地形图上标出受害植被类型及面积大小,计算破坏量。破坏量调查可采用样线法、测网法等。

7.2 划分危害等级

评价鼠类危害程度的因子很多,如鼠害造成的植被演替、植被岛屿化、微地形破碎,以及土壤养分和水土流失等,一般依据直观、常用、结合生产、可操作性强和数据易采集等原则选择测度值。

7.3 绘制鼠害分布图

根据野外调查及图上标识,划分出害鼠危害等级区域,绘出鼠害危害分布图。具体方法是,在地形图上将相同密度调查点连线,保留连线拐点经纬度,绘成封闭图斑,不同密度图斑用不同颜色填充,使用分级的颜色,应按照随等级加大逐渐加深的原则设置。绘制图例表,标出密度等级(如0~500、500~1500、1500~2 500、2 500以上有效洞口数/hm2),利用连线拐点经纬度计算各级危害面积并予以标记。

7.4 划分草原鼠害区划

根据害鼠区系与害情调查、特别是害鼠群落分布图与鼠害危害分布图,依据遵循历史发展、生态适应和生产实践的原则,以草原啮齿动物区系组成、地带性生物气候和地带性植被为指标,划分草原鼠害区划,绘制草原鼠害区划图。