产生敬畏的游客更有道德吗?

卢东++张博坚++王冲++田野

[摘 要]文章从道德判断的双加工理论出发,探讨了旅游环境启发的游客敬畏情绪体验对游客道德判断和道德意愿的影响,以及不同伦理意识下这种影响之间的差异。首先,通过现场实验提出在具有启发敬畏情绪特质的旅游景区中,游客具有更高的道德行为。其次,通过实验室实验操控敬畏和愉悦两种情绪发现,相对于愉悦情绪,敬畏更能促进游客在旅游情景中的道德判断和道德意愿。最后,研究还发现情绪类型(敬畏和愉悦)与伦理意识(低相对主义和高相对主义)存在显著的交互效应。对于高相对主义的游客,与愉悦情绪相比,启发敬畏的游客道德判断更加严格,道德意愿更加强烈;而对于低相对主义的游客,敬畏和愉悦在游客道德判断和道德意愿上的影响没有显著差异。文章揭示了游客敬畏情绪在伦理旅游中的作用,丰富了关于情绪对伦理旅游影响的研究,对抑制我国游客道德失范,促进游客文明旅游具有现实意义。

[关键词]敬畏;道德判断;道德意愿;伦理旅游

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2016)12-0051-11

Doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2016.12.012

引言

近年来,随着《国民旅游休闲纲要》的逐步落实,旅游已成为人们的主流生活方式之一,但是大众旅游的普及也凸显了旅游现实中的伦理冲突和道德失范[1]。我国游客在国内外旅游中随地吐痰、乱刻乱画、乱扔垃圾、插队挡道、高声交谈等不文明现象俯首即是。而这些现象层出不穷的原因之一在于引导游客行为的伦理机制失效[2]。那么,除了加强引导游客行为合理化的伦理机制建设,如国家旅游局公布的《中国公民出境旅游文明行为指南》和《中国公民国内旅游文明行为公约》,旅游本身所具有的陶冶情操功能是否有助于抑制或减少游客的不道德行为?

旅游本身是充满情感特征的消费经历[3],而游客的情绪体验也影响着他们的道德判断。Malone等就强调旅游研究者需要认识到旅游体验中情感特征的重要性,及其对伦理旅游(ethical tourism)选择的影响[4]。在道德哲学领域,哲学家Hume指出道德情操(moral sentiments)是人们道德判断和道德行为的基础,情感驱动了道德判断[5];在道德心理学领域,心理学家Haidt更直言人们的道德判断依赖的是道德直觉而不是道德推理[6],情绪直觉促使人们做出道德判断。身处旅游中的人们经历着复杂的情绪体验,如愉悦(pleasure)、希望(hope)、放松(relief)、惊奇(surprise)和敬畏(awe)等。在这些情绪中,愉悦和敬畏是旅游研究最值得关注的情绪体验。一方面,Goossens指出旅游在本质上是寻求快乐的活动,追求愉悦的情绪体验是游客的目标[7];并且Malone的定性研究发现愉悦对游客合理化和强化当前和预期的伦理道德行为有重要作用[4]。另一方面,Coghlan等认为敬畏是游客最期待的情绪体验之一,为了满足游客的愿望,“旅游产品或旅游地必须能够让游客感受到敬畏的情绪体验”[8]。敬畏是人们对宏大的自然景观(如自然奇观、全景视野),优雅艺术和宗教神灵的典型情绪体验。这种情绪体验有助于人们产生更强的亲社会倾向[9]。那么,旅游中的敬畏是否比更为普遍的愉悦更能促进游客道德行为的产生?或者相对于城市公园、田园风光和秀丽山水等以刺激休闲娱乐情绪为主的旅游景区,在自然奇观、历史遗迹和宗教圣地等以启发敬畏情绪为主的旅游景区中,游客的行为是否会更合乎道德?进一步,敬畏对持有不同伦理意识(ethical ideology)游客的道德判断和道德行为是否存在不同的作用?对于这些问题的答案,我们仍然知之甚少。

鉴于旅游现实中我国游客道德失范的普遍 性[1],国内学界对旅游伦理研究的迫切呼吁[10],以及情绪在伦理旅游中的不足[4],本文对旅游中敬畏对游客道德判断的作用开展研究,通过两次实验探讨游客敬畏情绪(有、无)和伦理意识(低相对主义、高相对主义)对游客道德判断和道德意愿的影响,以期探索旅游活动如何发挥陶冶情操和净化心灵的功能,促使游客在旅游中做出合乎道德的行为。

1 文献回顾及假设发展

1.1 游客的道德判断

旅游全球化和大众化的发展凸显了旅游行为的破坏作用[10],一些学者开始关注旅游活动参与者的伦理道德。例如,Lovelock从理性推理角度讨论了旅行社的道德决策框架及其对顾客的影响[11];Malone等则从情绪角度探讨了享乐情绪对游客的伦理旅游选择的影响,提出伦理旅游带来的愉悦情绪体验是影响游客伦理选择的重要因素[4]。国内学者范钧等研究了旅游地意象、地方依恋对游客环境责任行为的影响[12]。尽管学者们开始重视伦理旅游的重要性,但是相关研究仍然十分匮乏,远不能满足旅游发展现实的需要。

游客在旅游情境中的道德判断是个体对包含显著道德因素环境的认知和情绪反应。从传统理性推理观点看,道德判断是个体基于所持有的道德框架或伦理意识对情景进行评价的结果[13, 14]。按照Rest的道德决策四阶段模型(问题识别,道德判断,道德意愿和道德行为),道德判断是个体在识别到所面对的问题存在道德成分后进行的评价,是形成道德意愿的前提[14]。然而,非理性的因素也深刻地影响着个体的道德判断。从情绪直觉观点看,道德判断则是个体评价情景是否符合所持有的道德准则的情绪反应,理性推理仅仅是为道德判断的结果寻找理由[15]。例如,Haidt等发现,在对兄妹接吻这类无礼活动进行道德判断时,厌恶情绪反应比对伤害的评价更能预测道德判断的结果[16]。虽然Haidt的社会直觉模型受到一些学者的质疑,但却引起学者们对情绪在道德判断中作用的重视。Frijda提出情绪有助于我们理解道德两难中理性推理无法解释的判断结果[17]。事实上,现有的研究证据表明启动厌恶这种消极情绪让人们做出更加严苛的道德判断[18],而启动愉悦则使人们放松了义务论道德判断的严格程度[19]。进一步,Strohminger等指出并非情绪效价影响道德判断,不同种类的情绪才是影响道德判断的原因[20]。例如,同属积极情绪的提升感有助于人们做出更加严苛的道德判断。

Greene综合了理性认知和情绪直觉的两种观点,认为道德判断既要强调基于规则和受控认知的过程,也要重视情绪的直觉作用[21]。Greene的道德判断双加工理论指出个体的道德判断存在两种路径:作出结果论的道德判断(即,强调行为结果的利益最大化)依赖于受控的认知加工;而作出义务论的道德判断(即,关注行为过程的道德责任和义务)依赖于直觉性的情绪反应。喻丰等也认为道德判断是情与理的交融[22]。旅游情景中的游客道德判断既存在结果论判断的理性推理,也存在义务论判断的情绪直觉。

综上所述,旅游中游客的情绪体验影响他们的道德判断,并且不同种类的情绪对道德判断有着不同的影响;同时游客的道德判断也受其持有的伦理意识对情境理性推理的影响。

1.2 旅游中敬畏对道德判断和意愿的作用

敬畏长期以来被视作一种与旅游密切相关的情绪。在旅游中,某些类型的自然风景(如雄伟的高山、无边的海岸、参天的大树等)、古建筑遗迹(如长城、金字塔等)、宗教圣地(庄严的大殿、肃穆的神像)以及艺术作品会启发游客的敬畏情绪体验[23]。通常,置身其中的游客会体会到一种宏大的力量,并感到自我的渺小。而这种敬畏体验包括生理反应、比较的独特性和图式改变三种成分[8]。虽然敬畏并不是人类的基本情绪,但被视为“定义了人类存在的基本体验”[24],并且在表达上具有泛文化性[25]。敬畏是个体感到原有参考框架的某方面受到宏大刺激的挑战而产生的情绪反应[26],需要个体调整认知以使个人图式符合新奇陌生的信息[27]。作为一种具有改造性功能的集体情绪,敬畏常常具有三种功能:一是在比自我图式更大的事物面前感到自我贬低[27];二是增强个体与外部世界的联结,加深和延长对过去体验的记忆和唤起,导致行为和态度的忠 诚[26];三是产生亲社会的动机[9]。在敬畏导致自我贬低和行为、态度忠诚上,田野等对山岳型旅游目的地的研究发现,敬畏促进了游客的满意和忠诚[28]。在敬畏增强亲社会动机上,Spears等认为敬畏会产生某种特定的认知和行为倾向,使个体卷入合作性的社会群体中,减少对个体自我和个人利益的关注,将视野扩展到更大的范畴(如,团体、社会集体以及整个人类),增加个体对集体行动的参与,以分享、关心和支持的方式增强个体的亲社会倾向[29]。Piff等的实证研究则发现敬畏减少了个体对自我的关注和增加了对他人友善的行为[9]。

敬畏的亲社会功能将有助于游客在旅游中以更严苛的方式进行道德判断,增强其道德意愿。当游客感知到旅游环境中的自然环境、人文艺术显著超越自己原有的参考框架时,将产生包括积极效价的惊奇和美妙成分的敬畏情绪。而游客的敬畏体验促使其将注意力指向比自我更宏大的事物,减少对个体利益和自我目标重要性的关心,进而更愿意为他人利益而放弃自我利益[9]。例如,Weinstein等对自然环境和城市环境对人们社会性影响的研究中,发现那些处在自然环境中的人们比城市环境中的人们更强调社会关系,对他人更为慷慨[30]。因此,本文提出如下假设:

H1a:在旅游环境中,产生敬畏的游客比没产生敬畏的游客道德判断更为严苛。

H1b:在旅游环境中,产生敬畏的游客比没产生敬畏的游客道德意愿更加强烈。

1.3 游客愉悦对道德判断和意愿的作用

旅游是一种享乐消费,追求愉悦是旅游活动的本质[4]。享乐消费是多感官集合的,以快乐和情感为特征的消费者产品体验。在旅游研究中,愉悦常被作为一种评价性概念,用以探讨对旅游目的地忠诚或情感满意的影响[31, 32],或者视为度假选择或旅游产品购买的动机[7],或者基于愉悦和唤醒程度作为对旅游目的地进行细分的工具[33]。在有关游客道德选择上,愉悦的作用仍然存在争论。虽然Malone等认为愉悦增强了游客现在和未来做出伦理旅游的选择[4],但是源于追求愉悦的享乐主义与伦理旅游是相互矛盾,甚至对立的[34]。因此,Fennell仅仅将伦理旅游视为面对追求享乐与关心社会和环境相互冲突目标的妥协[35]。

与敬畏相比,旅游中的愉悦体验并不具有强化游客道德意愿和行为的功能。例如,Piff等在独裁者博弈(dictator game)的实验中发现,体验到愉悦情绪的受试并不比中性组的受试更慷慨,而体验到敬畏情绪的受试则相比于愉悦组和中性组更愿意向他人捐赠[9]。而Valdesolo和DeSteno的实证研究甚至发现愉悦会促使人们做出功利性的选择[19]。因此,本文提出如下假设:

H2a:与愉悦情绪相比,体验到敬畏情绪的游客道德判断更为严苛。

H2b:与愉悦情绪相比,体验到敬畏情绪的游客道德意愿更加强烈。

1.4 游客伦理意识对道德判断和意愿的作用

游客在道德情景中的道德判断虽然受到情绪影响,但也不能忽视理性推理的作用,而道德推理的过程又受到游客伦理意识的影响[13]。伦理意识是个体伦理概念系统的组成部分,用以指导个体在道德情景中的评价与判断[36]。理想主义和相对主义是主要的伦理意识[13]。理想主义指个体持有的认为任何给他人带来伤害的行为都是错误的,强调他人利益为重的信念[36]。与此相反,相对主义指个体排斥普遍道德,基于情景持有灵活的是非观念[37]。高相对主义者认为道德行为建立在情景性质和所涉及的个体上,并且在对他人进行评判时更依重于环境而非道德标准的违反[13]。低相对主义者则听从于普遍道德(universal morality)的指引[38]。Vitell等指出与高相对主义的个体相比,低相对主义的个体往往更加诚实正直。相对主义伦理意识消极地影响个体的道德判断[39]和道德意愿[13]。因此,在旅游环境中,与高相对主义相比,低相对主义伦理意识的游客在道德判断上更为严苛,在道德意愿上更加强烈。

H3a:与高相对主义相比,低相对主义伦理意识的游客道德判断更为严苛。

H3b:与高相对主义相比,低相对主义伦理意识的游客道德意愿更为强烈。

1.5 游客道德意识与情绪对道德判断和意愿的交互效应

与高相对主义的伦理意识相比,低相对主义具有更强的道德倾向,因为低相对主义强调绝对的道德[40]。对于低相对主义者,即使在情绪的影响下,道德推理也依据普遍道德的准则。因此,我们推论低相对主义的游客在旅游中体验到敬畏或愉悦,对其道德判断和道德意愿没有显著的影响。而高相对主义者持有灵活的道德观念,在进行道德推理时,依据的是环境而非道德标准的违反[13]。敬畏能显著改变自我概念,使个体的注意转向更大的实体,并对自我进行贬低[41]。这种转移对社会群体的协同合作至关重要,也使得个体在社会环境中采取他人优先而非自我优先的行为方式。而愉悦则使个体更关注自我的满足,甚至可能增加个体义务论道德的违反[19]。Strohminger等认为欢乐的评价倾向会增加不敬行为,减少问题思考的严肃性和行为举止的庄重性[20]。在道德情景中,这意味着愉悦增加了个体对道德违反的容忍。那么,当高相对主义的游客依据环境进行灵活的道德推理时,敬畏情绪促使他们关注于他人的利益, 而愉悦情绪则减少他们思考的严肃性,增加了对道德违反的容忍。因此,高相对主义的游客在敬畏情绪下比在愉悦情绪下对道德情景的判断更加严苛,其道德意愿也更加强烈。

H4a:对于高相对主义伦理意识的游客,相比于愉悦情绪,敬畏情绪下的道德判断更为严苛;而对于低相对主义伦理意识的游客,愉悦情绪与敬畏情绪下的道德判断没有差异。

H4b:对于高相对主义伦理意识的游客,相比于愉悦情绪,敬畏情绪下的道德意愿更加强烈;而对于低相对主义伦理意识的游客,愉悦情绪与敬畏情绪下的道德意愿没有差异。

2 实验一:旅游环境中敬畏对道德判断和意愿的主效应研究

实验一采取准实验研究(quasi-experiment)来检验真实旅游环境中启发的敬畏情绪对游客道德判断和意愿的影响,即假设H1a和H1b。准实验研究是没有采取随机化的方法安排被试接受不同实验处理的实验设计[42]。准实验设计使我们能够在现实和自然的环境下,观察和测量自变量和因变量之间的因果关系,按照实验过程的自然结果来推断最接近真实的答案[43]。

2.1 预实验一:旅游景区的选择

本次预实验的目的是选择正式实验中游客有无敬畏体验的旅游景区。选择标准如下:第一,大部分被试必须有过该旅游景区的旅游经历或对该旅游景区地拥有足够的知识;第二,依据Coghlan提出的启发敬畏的旅游景区三要素(生理反应、比较的独特性和图式改变)框架[8],能使游客体验到敬畏的旅游景区应该在这三要素上有突出的特征,而无敬畏体验的旅游景区不应具备这些特征。本次预实验拟定6个本地旅游景区(稻城亚丁、新都桥、青城山、都江堰、三圣花乡和杜甫草堂),并邀请25名某大学旅游学院有丰富旅游经验的教师参与。

所有参与者对6个旅游景区在熟悉度和启发敬畏三要素(感到震撼、令人惊奇和感到谦卑)的指标上作出评价。测量采取7点李克特量表,分值越高表示程度越高。均值分析结果显示,6个旅游景区的熟悉度均超过5,表示被试对6个旅游景区都比较熟悉;最让人感到敬畏的旅游景区是稻城亚丁(M=6.89),最不让人产生敬畏的是三圣花乡(M=1.17)。因此,研究一选择稻城亚丁和三圣花乡作为正式实验的旅游景区用以刺激敬畏情绪的有无。

2.2 预实验二:不道德旅游事件的选择

本次预实验的目的是选择正式实验中被试用以判断的不道德情景。根据国家旅游局2015年5月6日公布的“游客不文明行为记录”,选择云南“开舱门”事件1作为不道德旅游情景。该事件中,旅游团成员在导游的煽动下违规打开飞机的安全门,造成飞机未能准时起飞。情景事件根据中国之声《新闻和报纸摘要》报道2改编如下:

“2015年某日在国内某机场,由于除冰需要,一架全部旅客已经完成登机的飞机内关闭了空调约30分钟。飞机内空气不流通,造成机上有一位年长女性身体不适。此时机上大部分旅客都比较关注该名旅客的身体状况,要求机长出面解释。但该航班副机长出面作出的回答无法让旅客满意,致使旅客情绪激动,并与机组发生争执,但直到飞机起飞前仍然没有协调结果。当该航班推离登机桥后,机上一位旅客A君突然打开了飞机左翼的一扇安全门和右翼的两扇安全门,企图阻止飞机起飞。”

预实验邀请52名三年级在校大学生在阅读情景材料后对旅客的行为在“严重性”和“关注度”作出评价,用以判断道德问题的重要性[13]。测量采用7点语义差异量表(不严重-严重、不关注-关注)。均值分析显示,该旅游情景的道德问题严重性均值为6.40,标准差为0.85;值得关注程度的均值为5.98,标准差为0.78。预实验二的结果表明该旅游情景包含重要的道德因素,适合作为正式实验的道德判断情景。

2.3 正式实验设计

正式实验采取单因素的现场实验设计。首先,让被试回答在该旅游景区的情绪体验,包括敬畏、愉悦、悲伤和愤怒。情绪测量采用单一题项的语义差异量表,1表示一点也没有,7表示极端强烈。然后,请他们阅读预实验二中的不道德情景材料。在阅读完情景材料后,要求被试对该事件中A君的行为作出道德判断,并回答假设自己亲历该事件可能的行为。道德判断和道德意愿的测量量表源于Haines等的研究[44],测量采用7点李克特量表,1表示完全同意,7表示完全不同意。最后,要求被试填写个人基本信息。

正式实验分别在稻城亚丁和三圣花乡开展。在旅游景区现场,实验人员邀请休息中的游客填答问卷。问卷回答完后,为表示感谢,实验人员赠送一份价值20元的当地旅游纪念品。稻城亚丁和三圣花乡分别收回问卷50份。除了在三圣花乡实验中有2份答卷因所有题项填答一致被剔除外,有效问卷数为98份(N稻城亚丁=50;N三圣花乡=48)。所有样本中,男性占56.1%,女性占43.9%;年龄分布上,19岁至25岁占18.4%,26岁至35岁占66.3%,36岁以上占15.3%;学历结构分布方面,专科及以下占8.2%,大学本科占79.6%,研究生以上占12.2%。

2.4 结果分析

首先,对道德判断和道德意愿测量的信度进行检验。结果显示,道德判断和道德意愿的Cronbachs α值均为0.86,表明测量具有较高信度。其次,对两种旅游景区的敬畏情绪进行操控检验。单因素方差分析发现,在敬畏情绪体验上,稻城亚丁的游客显著高于三圣花乡的游客(M稻城亚丁=6.80,M三圣花乡=3.38;F[1,96]=168.94,P<0.001),而在愉悦、悲伤和愤怒情绪上,两种旅游景区游客的体验没有显著差异(愉悦:M稻城亚丁=5.66,M三圣花乡=5.35;F[1,96]=2.07,P=0.15;悲伤:M稻城亚丁=1.46,M三圣花乡=1.56;F[1,96]=0.53,P=0.47;愤怒:M稻城亚丁=1.26,M三圣花乡=1.35;F[1,96]=0.85,P=0.36)。分析结果表明,稻城亚丁的游客体验到强烈的敬畏,而三圣花乡的敬畏体验较少,但两种旅游景区都使游客感到了愉悦。

进一步分析两种旅游景区中游客的道德判断和道德意愿。稻城亚丁的游客与三圣花乡的游客相比,在道德判断和道德意愿上更加严苛(道德判断:M稻城亚丁=6.28,M三圣花乡=5.71;F[1,96]=12.58,P<0.01;道德意愿:M稻城亚丁=6.44,M三圣花乡=6.09;F[1,96]=4.56,P<0.05)。因此,假设H1a和H1b成立。

实验一采取现场实验的准实验设计,运用现实中的游客在自然情况下开展研究,具有较好的外部效度[45],但是由于现场实验研究无法控制无关因素的影响,并且运用原始群体进行研究,缺少随机组合,从而影响了研究的内部效度[43]。相对于准实验研究,实验室研究能更好地操控变量,控制无关因素的影响,因而具有更高的内部效度。此外,现场实验在旅游现实中开展,旅游产生的愉悦在实验中未能控制。因此,为了增加结论的稳健性,本文进一步采用实验室研究(Lab Experiment)控制愉悦情绪,检验敬畏在游客道德判断中的作用,同时考虑个体伦理意识与情绪的交互效应。

3 实验二:情绪体验(敬畏、愉悦)和伦理意识(高相对主义、低相对主义)对道德判断和意愿的交互效应研究

实验二检验旅游中主要情绪类型(敬畏、愉悦)和伦理意识类型(高相对主义、低相对主义)对道德判断和意愿的影响及其交互效应,即假设H2a-H2b、H3a-H3b和H4a-H4b。

3.1 预实验一:不道德旅游情景的选择

实验二采取实验室实验设计,以大学生为被试开展研究。首先,对10名大四学生进行深度访谈后,确定以大学生熟悉并且容易发生的景区逃票行为设计不道德旅游情景。然后,邀请47名大四学生对虚拟的不道德旅游情景的真实性、熟悉度、发生的可能性和道德问题的严重性进行评价,评价采取7点语义差量表(不真实—真实、不熟悉—熟悉、不可能发生—可能发生、不严重—严重)。不道德旅游情景描述如下:

“A君是一名在成都读书的在校大学生,一直以来打算利用假期去距离学校一天车程的某风景名胜地游玩。该风景区因其艳丽典雅的群湖,奔泻湍急的溪流,飞珠溅玉的瀑群令A君神往已久。当A君站在景区门口,发现针对学生的门票是在全价200元的基础上优惠100元。正当A君准备去购买门票时,一位本地村民告诉A君,他可以带他走另外的便道逃过检票的大门进入景区,而A君只需在进入景区后付给他50元。于是在本地村民的带领下,A君顺利进入了景区。”

均值分析结果显示,情景的真实性和熟悉度较高(M真实=5.62,SD=1.09;M熟悉=5.32,SD=1.08),该问题发生在学生身上的可能性超过中值(M发生可能性=4.40,SD=1.58),对问题的严重性估计不足(M发生可能性=4.23,SD=0.98)。因此,逃票行为作为大学生熟悉且可能发生的不道德行为,存在道德问题重要性认识不足,适合用作正式实验的不道德旅游情景。

3.2 预实验二:敬畏和愉悦情绪刺激材料的选择

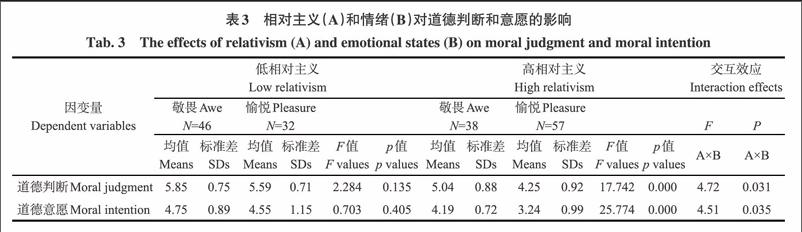

通过让被试观看视频来启发相应的情绪是一种操控情绪的常用方法[9, 46]。实验二中敬畏和愉悦的情绪启发,采用Piff等启发敬畏和愉悦情绪所使用的视频片段[9]。敬畏启发视频来自英国广播公司《行星地球》(Planet Earth)的5分钟片段,内容包括南极洲的雄伟的冰山、幽深的峡谷和广阔的雪原,并对英文解说配以中文字幕;愉悦启发视频来自英国广播公司《走在狂野的一边》(Walk on the Wild Side)系列的5分钟片段,内容是各种动物令发笑的行为。虽然在Piff等[9]、Valdesolo和Graham[46]的研究中,这两种视频分别有效地启发了敬畏和愉悦情绪,但是为了确保适用于中国文化背景,仍然通过预实验进行检验。37名被试分别观看敬畏和愉悦启发视频,并对所体验到的愉悦、愤怒、敬畏、厌恶和悲伤的程度进行评价,情绪借鉴Piff等[9]的方法采用单一题项测量,1表示一点也没有,7表示极端强烈。与预期一致,敬畏条件比愉悦条件产生更高的敬畏,而愉悦条件比敬畏条件产生更高的愉悦。愤怒、厌恶和悲伤在两组中没有显著差异。预实验二的结果表明敬畏和愉悦视频能够产生期望的目标情绪,而非其他情绪。

3.3 正式实验设计

实验二采用2(情绪类型:敬畏或愉悦)×2(伦理意识:高相对主义或低相对主义)的组间因子设计。正式实验在西南某大学商学院三年级学生中开展。被试被要求在两间相邻教室中随机选择一间,以观看与专业课程相关的视频专题讲座(两间教室播放的专题讲座相同)。在观看讲座视频之前,要求被试先欣赏一段与讲座无关的视频,其中一间教室播放敬畏刺激视频,另一间教室播放愉悦刺激视频。观看完视频后,分发实验问卷。首先,要求被试报告他们所体验到的愉悦、愤怒、敬畏、厌恶和悲伤的程度。情绪测量采用单一题项,1表示一点也没有,7表示极端强烈。其次,要求被试阅读预实验中的不道德旅游的情景材料,并回答有关道德判断和道德意愿的问题,道德判断和道德意愿的测量与实验一相同。然后,测量被试相对主义的伦理意识和社会称许性(social desirability)。社会称许性用以控制印象偏差可能对伦理研究带来的影响[47]。相对主义的测量采用Forsyth道德倾向量表中的相对主义题项[36],共10个题项,社会称许性的测量选择Steenkamp在跨文化研究中使用的中文量表题项[48],共5个题项。伦理意识和社会称许性的测量采用7点李克特量表(1表示完全不赞同,7表示完全赞同)。最后要求被试填写个人基本信息。实验结束后,对被试表示感谢,并解释实验的意图,被试继续观看专业课程相关的讲座视频。实验二共发放问卷180份,剔除漏答题项的答卷后,有效问卷数为173份,其中男性26人,占15%;女性147人,占85%。

3.4 结果分析

首先对道德判断、道德意愿、相对主义和社会称许性测量的信度进行检验。分析表明,本实验相关变量的Cronbachs α值均超过0.7,其中,道德判断为0.85,道德意愿为0.83,相对主义为0.89,社会称许性为0.74,说明各变量测量具有较好的信度。其次,检验愉悦和敬畏的操控。单因素方差分析表明,愉悦条件下的被试(N=89)体验到更高的愉悦(M愉悦组=5.54,M敬畏组=2.32,F[1.171]=235.85,p<0.001);敬畏条件下的被试(N=84)体验到更高的敬畏(M愉悦组=1.69,M敬畏组=4.65,F[1.171]=262.53,p <0.001);无论是愉悦条件还是敬畏条件,被试的愤怒(M愉悦组=1.09,M敬畏组=1.14,F[1.171]=0.618,p=0.43)、厌恶(M愉悦组=1.19,M敬畏组=1.18,F[1.171]=0.015,p=0.90)和悲伤(M愉悦组=1.02,M敬畏组=1.05,F[1.171]=0.811,p=0.36)均无显著差异。操控检验结果表明敬畏条件下的被试启发了敬畏情绪,愉悦条件下的被试启发了愉悦情绪。操控检验通过后,接下来对假设进行检验。

3.4.1 情绪对道德判断和意愿的影响

为了控制社会称许性对道德判断和意愿的效应,采用多变量协方差分析(MANCOVA)。分析结果表明,社会称许性对道德判断无显著影响(F[1,170]=1.18,p=0.28),但对道德意愿有显著影响(F[1,170]=4.51,p<0.05)。控制社会称许性的效应后,与愉悦相比,体验到敬畏的被试在道德判断时更加严苛(M敬畏=5.48,M愉悦=4.73,F[1,170]=23.71,p <0.001)。因此,假设H2a成立。体验到敬畏的被试比体验到愉悦的被试在道德意愿更加强烈(M敬畏=4.50,M愉悦=3.71,F[1,170]=25.94,p<0.001)。因此,假设H2b成立。

3.4.2 伦理意识对道德判断和意愿的影响

首先,按被试在相对主义上的均值(4.69,SD=1.02),以大于或等于均值划分为高相对主义组 (M高相对主义=5.48,SD=0.46,N=95),以小于均值划分为低相对主义组(M低相对主义=3.75,SD=0.63,N=78)。其次,采用多变量协方差分析,在控制社会称许性的前提下,分析伦理意识类型对道德判断和意愿的效应。分析结果表明,社会称许性对道德判断无显著影响(F[1,170]=0.33,P=0.57),但对道德意愿有显著影响(F[1,170]=7.32,p <0.001)。控制社会称许性的效应后,与高相对主义相比,低相对主义伦理意识的被试在道德判断时更加严苛(M低相对主义=5.74,M高相对主义=4.56, F[1,170]=73.61,p <0.001)。因此,假设H3a成立。与高相对主义相比,低相对主义伦理意识的被试在道德意愿上更加强烈(M低相对主义=4.67,M高相对主义=3.62, F[1,170]=52.35,p <0.001)。因此,假设H3b成立。

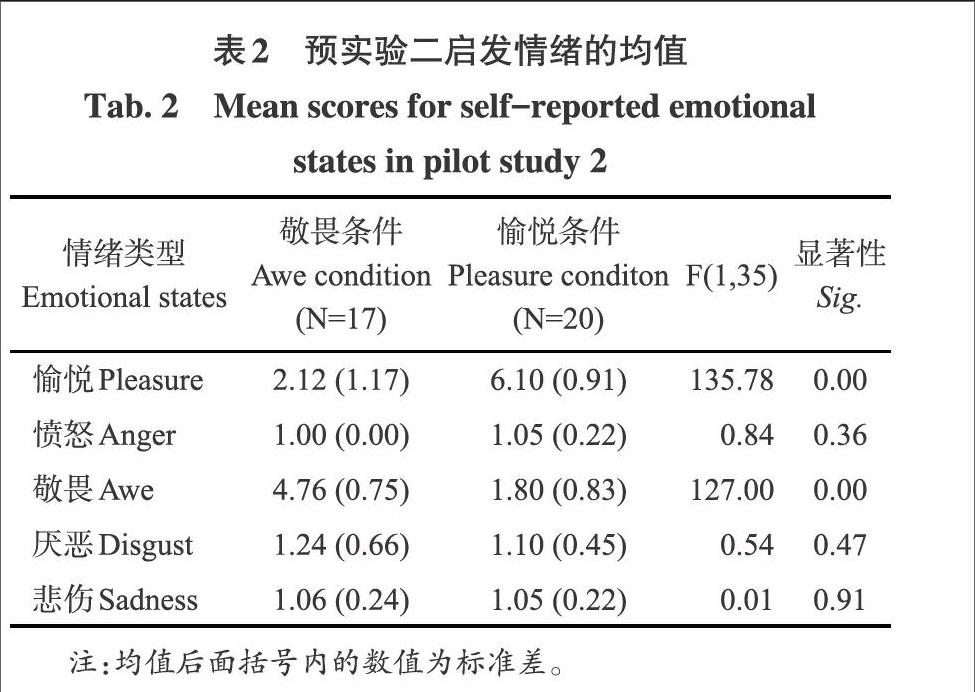

3.4.3 情绪和伦理意识的交互效应

多变量协方差分析表明,控制社会称许性后,情绪类型和伦理意识类型对道德判断(F[1,168]=4.72,p <0.05)和道德意愿(F[1,168]=4.51,p <0.05)都存在交互效应(图1)。进一步的单纯主效应分析结果如下(表3):首先,如图1(a)对于高相对主义伦理意识的被试,与愉悦相比,体验到敬畏时,被试的道德判断更加严苛(M敬畏=5.04,M愉悦=4.25,F[1,93]=17.742,p <0.001);而对于低相对主义伦理意识的被试, 愉悦和敬畏情绪下,被试的道德判断没有显著差异(M敬畏=5.84,M愉悦=5.59,F[1,76]=2.284,p >0.05)。因此,假设H4a得到验证。其次,如图1(b)对于高相对主义伦理意识的被试,与愉悦相比,体验到敬畏时,被试的道德意愿更加强烈(M敬畏=4.19,M愉悦=3.24,F[1,93]=25.774,p <0.001);而对于低相对主义伦理意识的被试,愉悦和敬畏情绪下,被试的道德意愿没有显著差异(M敬畏=4.75,M愉悦=4.55,F[1,76]=0.703,p >0.05)。因此,假设H4b得到验证。另一方面,图1(c)和1(d)也说明不论在敬畏还是愉悦条件下,低相对主义伦理意识者的道德判断和道德意愿都没有显著改变,而高相对主义伦理意识者在敬畏条件下的道德判断和道德意愿要显著高于愉悦条件下。

实验二弥补了实验一采用准实验研究的不足,进一步证实了敬畏对游客道德判断和道德意愿的促进作用。相对于旅游中更普遍的愉悦情绪,体验到敬畏的游客的道德判断更加严苛,道德意愿更加强烈。但是游客持有的伦理意识主导了游客的道德判断和道德意愿。低相对主义的游客比高相对主义的游客有更高的道德判断和道德意愿,而且对于低相对主义游客,敬畏和愉悦对道德判断和意愿的影响并没有显著差异。然而,对于高相对主义游客,与愉悦相比,敬畏提升了他们道德判断和道德意愿的水平。从这个意义上来说,敬畏净化了高相对主义者的道德情操。

4 研究结论与讨论

4.1 研究结论

本文实验一检验了旅游环境启发的敬畏对游客道德判断和道德意愿的作用。以往有关旅游环境中的敬畏研究集中于敬畏情绪的构成框架[8],对游客满意度[49]以及忠诚行为[28]的影响,并没有涉及对游客道德判断和意愿的作用。实验一的研究结果表明,产生敬畏的游客相对于无敬畏体验的游客具有更严苛的道德判断和更强烈的道德意愿。其次,通过实验二操控愉悦和敬畏两种情绪发现,与愉悦相比,敬畏更能促进游客的道德判断和道德意愿;而低相对主义伦理意识的游客相对于高相对主义的游客具有更高的道德判断和道德意愿水平。最后,交互效应分析发现,伦理意识主导了游客的道德判断和道德意愿。敬畏对道德判断和道德意愿的促进作用只表现在高相对主义游客上,对于低相对主义的游客敬畏和愉悦对道德判断和道德意愿的影响并没有显著差异。

4.2 理论和实践意义

首先,本文通过现场实验检验了敬畏对游客道德判断和道德意愿的促进作用。结论填补了敬畏情绪在伦理旅游研究领域的空白,丰富了伦理旅游中有关情绪作用的研究。

其次,本文比较了敬畏和愉悦两种主要旅游情绪体验对游客道德判断和道德意愿的影响,并结合游客的伦理意识类型,探讨了情绪与伦理意识之间的交互效应。研究结论不仅延伸了敬畏的亲社会功能的应用范围,而且丰富了伦理旅游决策的相关理论。

如何解决旅游现实中的伦理冲突、道德失范是现阶段我国旅游发展面临的重要课题。除了在制度上加强对游客行为合理化引导[2],充分发挥旅游本身所具有的陶冶情操功能,也是促进游客伦理旅游的重要方式。

4.3 研究局限与未来研究方向

本文仅以敬畏这一在旅游中感知宏大产生的情绪讨论了对游客道德判断和道德意愿的作用。除了敬畏,怀旧也是一种常见于旅游中的情绪,而且也具有重要的亲社会功能[50]。未来的研究可以考察怀旧对游客伦理旅游的影响。此外,本文仅考虑个体的伦理意识及其与情绪的交互作用对道德判断和道德意愿的影响。未来的研究可进一步考察影响游客道德决策的其他因素,如个体的道德发展阶段、问题的道德强度(moral intensity)的作用。最后,本研究对多种情绪的测量采用Piff等所使用的单一题项测量方法,这将威胁测量的信效度,在以后的研究中可以运用成熟的情绪量表对单个离散情绪进行测量。

参考文献(References)

[1] Ma Bo. The basic logic of ethics for tourism research [J]. Tourism Tribune, 2014, 29 (11): 3-5. [马波, 旅游伦理研究的基本逻辑 [J]. 旅游学刊, 2014, 29 (11): 3-5.]

[2] He Jianmin. The ethical mechanism and guide policy for tourism behavior rationalization [J]. Tourism Tribune, 2014, 29 (11): 8-9. [何建民. 旅游主体行为合理化的伦理机制与引导策略 [J]. 旅游学刊, 2014, 29 (11): 8-9.]

[3] Pearce P L. The relationship between positive psychology and tourist behavior studies [J]. Tourism Analysis, 2009, 14 (1): 37-48.

[4] Malone S, McCabe S, Smith A P. The role of hedonism in ethical tourism [J]. Annals of Tourism Research, 2014, 44 (1): 241-254.

[5] Hume D. A Treatise of Human Nature [M]. New York: Dover Publications, 2003:1187.

[6] Haidt J. The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment [J]. Psychological Review, 2001, 108 (4): 814-834.

[7] Goossens C. Tourism information and pleasure motivation [J]. Annals of Tourism Research, 2000, 27 (2): 301-321.

[8] Coghlan A, Buckley R, Weaver D. A framework for analysing awe in tourism experiences [J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39 (3): 1710-1714

[9] Piff P K, Dietze P, Feinberg M, et al. Awe, the small self, and prosocial behavior [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2015, 108 (6): 883-899.

[10] Zhuang Xiaoping. The importance of ethical tourism research [J]. Tourism Tribune, 2014, 29 (12): 3-5. [庄晓平. 旅游伦理研究何以重要 [J]. 旅游学刊, 2014, 29 (12): 3-5.]

[11] Lovelock B. Ethical travel decisions travel agents and human rights [J]. Annals of Tourism Research, 2008, 35 (2): 338-358.

[12] Fan Jun, Qiu Hongliang, Wu Xuefei. Tourist destination image, place attachment and tourists environmentally responsible behavior: A case of Zhejiang tourist resorts [J]. Tourism Tribune, 2014, 29 (1): 55-66. [范钧, 邱宏亮, 吴雪飞, 旅游地意象、地方依恋与旅游者环境责任行为——以浙江省旅游度假区为例 [J]. 旅游学刊, 2014, 29 (1): 55-66.]

[13] Valentine S R, Bateman C R. The impact of ethical ideologies, moral intensity, and social context on sales-based ethical reasoning [J]. Journal of Business Ethics, 2011, 102 (1): 155-168.

[14] Rest J R. Moral Development: Advances in Research and Theory [M]. New York: Praeger Publishers, 1986:1-39.

[15] Haidt J, Kesebir S. Morality [A] //Fiske S T, Gilbert D T, Lindzey G. Handbook of Social Psychology [C]. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2010: 797-583.

[16] Haidt J. The moral emotions [A]// Davidson R J, Scherer K R, Goldsmith H H. Handbook of Affective Sciences [C]. Oxford: Oxford University Press, 2003:852-870.

[17] Greene J D. The secret joke of kants soul [A]//Sinnott-Armstrong W. Moral Psychology: The Neroscience of Morality: Emotion, Disease, and Development [C]. Cambridge, MA: MIT Press, 2007: 35-80.

[18] Yu Feng, Peng Kaiping, Han Tingting, et al. Dilemma of moral dilemmas: the conflict between emotion and reasoning in moral judgments [J]. Advances in Psychological Science, 2011, 19(11): 1702-1712. [喻丰, 彭凯平, 韩婷婷, 等. 道德困境之困境——情与理的辩争 [J]. 心理科学进展, 2011, 19 (11): 1702-1712.]

[19] Frijda N H, The Pyschologists' Point of View [A]//Lewis M, Haviland-Jones J M, Barrett L F. Handbook of Emotions (the 3rd Edition) [C]. London: The Guildford Press, 2008: 68-87.

[20] Wheatley T, Haidt J. Hypnotic disgust makes moral judgments more severe [J]. Psychological Science, 2005, 16 (10): 780-784.

[21] Valdesolo P, DeSteno D. Manipulations of emotional context shape moral judgment [J]. Psychological Science, 2006, 17 (6): 476-477.

[22] Strohminger N, Lewis R L, Meyer D E. Divergent effects of different positive emotions on moral judgment [J]. Cognition, 2011, 119 (2): 295-300.

[23] Picard D. Tourism, Awe and Inner Journeys [A]. //Picard D, Robinson M. Emotion in Motion: Tourism, Affect and Transformation [C]. Surrey: Ashgate Publishing Company, 2012: 1-19.

[24] Schneider K J. Awakening to an awe-based psychology [J]. The Humanistic Psychologist, 2011, 39 (3): 247-252.

[25] Konecni V J. The aesthetic trinity: awe, being moved, thrills [J]. Bulletin of Psychology and the Arts, 2005, 5 (2): 27-44.

[26] Shiota M N, Keltner D, Mossman A. The nature of awe: elicitors, appraisals, and effects on self-concept [J]. Cognition and emotion, 2007, 21 (5): 944-963.

[27] Keltner D, Haidt J. Approaching awe, a moral, spiritual, and aesthetic emotion [J]. Cognition & Emotion, 2003, 17 (2): 297-314.

[28] Tian Ye, Lu Dong, Powpaka S. Tourists awe and loyalty: an expelanation based on the appraisal Theory [J]. Tourism Tribune, 2015, 30 (10): 80-88. [田野, 卢东, Powpaka S. 游客的敬畏与忠诚:基于情绪评价理论的解释 [J]. 旅游学刊, 2015, 30 (10): 80-88.]

[29] Spears R, Leach C, Zomeren M V, et al. Intergroup emotions: More than the sum of the parts [A].// Nyklicek I, Vingerhoets A, Zeelenberg M. Emotion Regulation and Well-Being[C]. New York: Springer, 2011: 121-145.

[30] Weinstein N, Przybylski A K, Ryan R M. Can nature make us more caring? Effects of immersion in nature on intrinsic aspirations and generosity [J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2009, 35 (10): 1315-1329.

[31] Bigne J E, Mattila A S, Andreu L. The impact of experiential consumption cognitions and emotions on behavioral intentions [J]. Journal of Services Marketing, 2008, 22 (4): 303-315.

[32] Hosany S, Gilbert D. Measuring Tourists' emotional experiences toward hedonic holiday destinations [J]. Journal of Travel Research, 2010, 49 (4): 513-526.

[33] Bigne J E, Andreu L. Emotions in segmentation: An empirical study [J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31 (3): 682-696.

[34] Buckley R. Sustainable tourism: Research and reality [J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39 (2): 528-546.

[35] Fennell D A. Tourism Ethics [M]. Clevedon, UK: Channel View Publications, 2006: 18.

[36] Forsyth D R. A taxonomy of ethical ideologies [J]. Journal of Personality and Social Psychology 1980, 39 (1): 175-184.

[37] Treise D, Weigold M F, Conna J, et al. Ethics in Advertising: Ideological correlates of consumer perceptions [J]. Journal of Advertising, 1994, 23 (3): 59-69.

[38] Forsyth D R. Judging the morality of business practices: The influence of personal moral philosophies [J]. Journal of Business Ethics, 1992, 11 (5/6): 461-470.

[39] Vitell S J, Rallapalli K C, Singhapakdi A. Marketing norms: The influence of personal moral philosophies and organizational ethical culture [J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 1993, 21 (4): 331-337.

[40] Miesing P, Preble J F. A comparison of five business philosophies [J]. Journal of Business Ethics, 1985, 4 (6): 465-476.

[41] Keltner D, Kogan A, Piff P K, et al. The sociocultural appraisals, values, and emotions (save) framework of prosociality: core processes from gene to meme [J]. Annual Review of Psychology, 2014, 65 (1): 425-460.

[42] Lin Chengguang. Quasi-experiment research methods [A].//Chen Xiaoping, Xu Shuying, Fan Jingli. Empirical Methods in Organizations and Management Research [C]. Beijing: Peking University Press, 2012: 178-188. [林诚光. 准实验研究 [A].陈晓萍, 徐淑英, 樊景立. 组织与管理研究的实证方法 [C].北京: 北京大学出版社, 2012:178-188.]

[43] Zhang Yan, Xu Fei, Xi Kaiyuan. Experiment research methods [A]// Chen Xiaoping, Xu Shuying, Fan Jingli. Empirical Methods in Organizations and Management Research [C]. Beijing: Peking University Press, 2012: 147-177. [张岩, 徐飞, 奚恺元. 实验研究方法 [A]//陈晓萍, 徐淑英, 樊景立. 组织与管理研究的实证方法 [C]. 北京: 北京大学出版社, 2012: 147-177.]

[44] Haines R, Street M D, Haines D. The influence of perceived importance of an ethical issue on moral judgment, moral obligation, and moral intent [J]. Journal of Business Ethics, 2012, 81 (2): 387-399.

[45] Miao Qing. A new approach to management methodology: Quasi-experimentation design based field rearch [J]. Journal of Zhejiang University :Humanities and Social Sciences Edition, 2007, 37 (6): 73-80. [苗青. 管理学研究方法的新思路: 基于准实验设计的现场研究 [J]. 浙江大学学报:人文社会科学版, 2007, 37 (6): 73-80.]

[46] Valdesolo P, Graham J. Awe, uncertainty, and agency detection [J]. Psychological Science, 2014, 25 (1): 170-178.

[47] Randall D M, Fernandes M F. The social desirability response bias in ethics research [J]. Journal of Business Ethics, 1991, 10 (11): 805-817.

[48] Steenkamp J-B EM, Jong M G, Baumgartner H. Socially desirable response tendencies in survey research [J]. Journal of Marketing Research, 2010, 47 (2): 199-214.

[49] Powell R B, Brownlee M T, Kellert S R, et al. From awe to satisfaction: Immediate affective responses to the antarctic tourism experience [J]. Polar Record, 2012, 48 (2): 145-156.

[50] Zhou X, Wildschut T I M, Sedikides C, Shi K A N, Feng C. Nostalgia: The gift that keeps on giving [J]. Journal of Consumer Research, 2012, 39 (1): 39-50.