“芙蓉蘸鼎”

孔令伟

以古器物配置花卉,这是中国古代艺术史中的一个特殊图像类型,我们不能把它简单地归类于“花鸟画”,更不能将之认作各类“礼器图”。将芬芳馥郁的鲜花置于彩色斑斓的古器物之中,这是一种典型而又纯粹的“审美”文化,它改变了古物的属性,同时也为自然之物赋予了新的意义。

反映在绘画中,我们可以看到清供、岁朝两种图像类型。前者得益于佛教以鲜花礼佛的传统,后者取义于“花时”“花信”,并辅以种种象征性含义。从花型上看,这类图画在不同时期有不同的表现重点,六朝至隋唐的“芙蓉”(荷花)、唐宋的牡丹、宋之后的“梅兰竹菊”各自扮演了不同的角色。从器型上看,早期的“花屋”多为金铜日用器皿,宋以后,地下出土的古器物和仿古瓷器则频繁出现。而在明代,专门为摆放鲜花而制作的仿古器物开始大行其道,三代铜器和唐宋窑器(及其仿品)流行一时。

从文献记载中的“芙蓉蘸鼎”,到近代拓本“博古花卉”,我们看到了一个相对稳定的图像传统。画家依照出土实物、公私收藏的古器物和古器物图谱而制作的博古花卉,精致优雅且含义丰富,为我们理解美术史或花鸟画史提供了一个新的角度。

一、芙蓉蘸鼎

唐张彦远《历代名画记》记载,梁元帝萧绎“……有《游春苑白麻纸图》《鹿图》《师利像》《鹣鹤陂泽图》《芙蓉蘸鼎图》,并有题印。传于后”。何为“芙蓉蘸鼎”?在画迹无存,无实物佐证的情况下,我们只能将梁元帝绘制《芙蓉蘸鼎图》的记载视为寄托历史想象的道具。不过,借助这一道具,我们却可以吸附更多的文献和图像,重新勾描、揣摩当时的文化气氛。

在梁武帝、元帝时期,文物典籍充牣内府,同时期大臣中也颇多好古嗜奇之士——如刘显(481 543)、刘之遴(478549)、刘杳(479—528)等人。《梁书·卷四十·列传第三十四》记载了刘显的事迹:

显与河东裴子野、南阳刘之遴、吴郡顾协,连职禁中,递相师友,时人莫不慕之。显博闻强记,过于裴、顾,时魏人献古器,有隐起字,无能识者,显案文读之,无有滞碍,考校年月,一字不差,高祖甚嘉焉。

同书还记载了刘之遴的事迹:

之遴好古爱奇,在荆州聚古器数十百种。有一器似瓯,可容一斛,上有金错字,时人无能知者。又献古器四种于东宫。其第一种,偻铜鸱夷榼二枚,两耳有银镂,铭云“建平二年造”。其第二种,金银错镂古樽二枚,有篆铭云“秦容成侯适楚之岁造”。其第三种,外国澡灌一口,铭云“元封二年,龟兹国献”。其第四种,古制澡盘一枚,铭云“初平二年造”。

而《梁书·列传第四十四·刘杏传》还记录了刘杳与沈约关于宗庙牺樽问题的讨论,沈约用郑玄旧说,认为现无此种牺樽上刻画凤凰尾的器物。刘杳反驳了这一观点,并得到沈约的认同:

杳少好学,博综群书,沈约、任防以下,每有遗忘,皆访问焉。尝于约坐语及宗庙牺樽,约云:“郑玄答张逸,谓为画凤皇尾娑娑然。今无复此器,则不依古。”杳曰:“此言未必可按。古者樽彝,皆刻木为鸟兽,凿顶及背,以出内酒。顷魏世鲁郡地中得齐大夫子尾送女器,有牺樽作牺牛形;晋永嘉贼曹嶷于青州发齐景公冢,又得此二樽,形亦为牛象。二处皆古之遗器,知非虚也。”约大以为然。

三代古器物最初多延续上古木质、石质或陶土器具的造型,刘杳所言:古尊彝“皆刻木为鸟兽,凿顶及背,以出内酒”既否定了经学大师郑玄的见解,又在同时代出土的古器物中得到验证。他的例子就是鲁郡及齐景公冢被盗出土物。在今天,这类器物也多次出土,不断证实着刘杏的判断。1982年9月,镇江大港母子墩西周墓葬出土的“青铜鸳鸯形尊”就是一个例证。

前引数条旁证材料,目的是想说明,在梁元帝的宫廷及周围学者群中存在着收集和研究古器物的风气。在这种情况下,梁元帝作《芙蓉蘸鼎图》也就不会令人感到意外了。

当然,还有一件前朝典故,可能对梁元帝也会有所触动。《南史·卷四十四·列传第三十四·齐武帝诸子》记载:

晋安王子懋,字云昌,武帝第七子也,诸子中最为清恬,有意思,廉让好学。年七岁时,母阮淑媛尝病危笃,请僧行道。有献莲花供佛者,众僧以铜罂盛水渍其茎,欲华不萎。子懋流涕礼佛曰:‘若使阿姨因此和胜,愿诸佛令华不萎。七日斋毕,华更鲜红,视罂中稍有根须,当世称其孝感。

在佛教文化中,莲花具有神圣的象征意义,除了圣洁、远离生死烦恼,以及“法身、报身、应身”三身同驻等含义之外,莲花还有生命不朽不坏的寓意。僧众以铜罂盛水供养莲花,子懋流涕礼佛,虔心祈祷,此事在当时盛称“孝感”。梁元帝本人也是躬行孝道,其谥号即为“孝元”,他留给后人的著作和图画——《孝德传》《忠臣传》《全德志》《宣尼像》《贡职图》等等亦颇具伦理与教化色彩。那么,《芙蓉蘸鼎图》是不是也投射了这样一个历史典故呢?是不是“孝感”的寓意画呢?

当然,这些只能是猜测。梁元帝作《芙蓉蘸鼎图》也许没有深意,用意也不在于教化风俗,而仅仅是日常生活经验和个人情志的自由表达。梁元帝有《采莲赋》,我们不妨一读:

紫茎兮文波,红莲兮芰荷,绿房兮翠盖,素实兮黄螺。于时妖童媛女,荡舟心许,首徐回,兼传羽杯。棹将移而藻挂,船欲动而萍开。尔其纤腰束素,迁延顾步。

夏始春余,叶嫩花初,恐沾裳而浅笑,畏倾船而敛裾。故以水溅兰桡,芦侵罗荐,菊泽未反,梧台迥见。荇湿沾衫,菱长绕钏,泛柏舟而容与,歌采莲于江渚。

歌曰:碧玉小家女,来嫁汝南王。莲花乱脸色,荷叶杂衣香。因持荐君子,愿袭芙蓉裳。

除了象征性的含义,莲花也是现实生活中的美好事物——“夏始春余,叶嫩花初”、“莲花乱脸色,荷叶杂衣香”,这样的情形,总是令人怦然心动。以此来看,芙蓉蘸鼎,又难免令人起美人君子之思。其情绪类似于我们常说的“金屋藏娇”

。

金屋是以金铜等贵重器皿作容器,娇是艳美的鲜花,以金盘衬花待客,或是古人贵重的礼节。北周文学家庾信有《杏花诗》云:“春色方盈野,枝枝绽翠英。依稀映村坞,烂熳开山城。好折待宾客,金盘衬红琼。”而“金屋藏娇”这样的比喻在后世同样屡见不鲜,南宋周密有《依风娇近》:

云叶千重,麝尘轻染金缕。弄娇风软、霞绡舞。花国选倾城,暖玉倚银屏,绰约娉婷,浅素宫黄争妩。生怕春知,金屋藏娇深处。蜂蝶寻芳无据,醉眼迷花映红雾。修花谱。翠毫夜湿天香露。

二、金屋、花器

但是在传统祭祀文化中,“金屋”这一类古代礼器用来盛放的并非娇柔的花卉,而是用来献祭的“腥膻血食”以及酒浆、谷粱。三代之后,或者说“礼崩乐坏”之后,礼器的实用功能渐渐弱化,地下出土的上古三代器物变成了人们爱重的珍宝,甚至被视为财产的一部分。

古器物本身充满历史气息,具有特殊的吸引力,其审美意义在宋人那里得到了极大的延伸。宋代之后,特别是在晚明,用来焚香的鼎彝盈簠、插花的觚尊罂壶,以及用来陈设的兕觥和造型奇特的象形尊,都是三代食器和酒器。正如明代张丑在《瓶花谱》中所说:“铜器之可用插花者曰尊、曰罍、曰觚、曰壶。古人原用贮酒,今取以插花,极似合宜。”

不过,在梁元帝那个时代,真正流行的花器是“铜罂”,而非鼎彝。这是伴随佛教文化而传入中国的“瓶供”。黄永川先生说,这种瓶供“方法与古埃及类似,在印度其渊源便是肾瓶与莲花的组合。在印度有一种阔嘴小颈壶称为卡拉萨(Kalasa),据说它有盛装一切万物之德,故称肾瓶(Bhadraghatah)或满瓶、宝瓶、吉祥瓶、如意瓶,尤其因其盛置甘露,也称甘露瓶。以之插置那象征天宝、无上庄严的莲花以供佛便是‘瓶供的开始,大约在南北朝时代传入我国。”在视觉艺术中,以容器盛放荷花,这种图样最初多见于埃及、印度。在印度的佛陀时代及佛陀涅槃之后,“花供”的图像实例屡见不鲜。如印度“巴尔户特佛塔”(Bharphut stupa)、“桑奇塔”(Sanchi stupa)等处的佛塔的塔门、栏柱上都雕刻有以花供佛的图案,内容有瓶供莲花、大象鼻卷莲枝、灵鸟背驮花叶等等形态。至贵霜王朝佛像开始出现之后,“花供”图案依旧流行不衰。

以莲花、鲜花供佛是佛教文化之常态,在佛像、佛塔、金刚上师、经书等“三宝”之前,佛徒或供养人会随时供养莲花、曼陀罗花、青莲花,以及各式花鬘。在相关礼仪中,如“四供养”“六供养”“八供养”“十供养”等等,鲜花都被摆在重要位置,方式则有散花、花蔓、皿花、瓶供等等形态。《法华经》提到的“十供养”中,“花供”则居于首位。至此,“花供”开始与传统的“牲供”和“酒食之供”分庭抗礼。而在日常生活中,“花供”“清供”也更容易被人们所接受。南北朝、隋唐时期,在云冈、龙门石窟、敦煌莫高窟壁画及南朝陵墓雕刻中,有关“花供”的佛教造像层出不穷,持莲花或“瓶莲”的礼佛者、供养人比比皆是,为我们理解六朝的“清供”图案或梁元帝的《芙蓉蘸鼎图》提供了直观的材料。

与瓶花相比,真正可称作中国传统“花艺”的或许是“假盆盂以作地”的“盆栽”艺术。不过,随着佛教文化的传播及“闺孰”“书斋”文化的兴起,厅堂的“缸花”与书斋案头的“瓶花”开始成为典型的“插花艺术”,并直接影响了“岁朝”“清供”一类的绘画创作。

关于“盆栽”,我们有古老的本土传统。汉代随葬冥器中屡屡出现的花树陶盆,极有可能是模拟现实生活中的盆栽花卉。在唐代,这类盆栽被称作“春盘”,欧阳詹有《春盘赋》云:

多事佳人,假盘盂而作地,疏绮绣以为珍,丛林具秀,百卉争新,一本一枝,协陶甄之妙,片花片蕊,得造化之神。日惟上春,时物将革。柳依门而半绿,草连河而欲碧。室有慈孝,堂居斑白。命闻可续,年知暗惜。研秘思于金闺,同献寿乎瑶席。昭然斯义,哿矣而明。春是敷荣之节,盘同馈荐之名。始日春兮,受春有未衰之意;终为盘也,进盘则奉养之诚。傥观表以见中,庶无言而见情。……

欧阳詹提到的“春盘”或许就是后世的各类“山子”“盆景”。清雍正时期女画家“上元弟子”陈书的一件作品《岁朝图》,表现的就是这种“假盘盂而作地,疏绮绣以为珍”盆栽艺术,这或许可以令我们遥想唐人的风雅。不过,唐宋时代还有另一种“春盘”,也就是为时令节气而准备的新年“礼物”——南宋周密《武林旧事》“立春”条:“立春前一日,后苑办造春盘供进,及分赐贵邸、宰臣、巨珰,翠缕红丝,金鸡玉燕,备极精巧,每盘值万钱。”这可能与花无关,是“春饼”或“春卷”吧。

欧阳詹“春盘”是盆栽,花篮与“占景盘”则是盛放折枝鲜花的常见花器,前者见于宋人的《花篮图》(图1),后者见于考古实物及相关文献,绘画中的例子也不在少数。

宋人的花器有大小两种类型,大者如花鉴、花缸、春盘、花槛,小者如铜瓶、瓷瓶。在大型容器内安置盛开的鲜花,适用于厅堂或庭院。在宋人《二我图》,或宋靖康山林寺舍利石函线刻画中,我们可以体会其摆放的环境。宋人《胆瓶秋卉图》(图2)是一件摆放在室内的小型花器。此外,在许多带有室内景致的人物题材绘画中,我们也可以看到各类盛放鲜花的铜器、瓷器。明人的“鲜花插瓶”在此基础上又向前迈了一步,其具体表现就是对养护鲜花的铜器、瓷器的认识更为精微,对“瓶花”安放的场所、位置也有了明确的说明。高濂在《遵生八笺·燕闲清赏笺》中的《瓶花三说》中讨论了“瓶花之宜”,并将其细分为厅堂与书斋两类:

高子曰:瓶花之具有二用,如堂中插花,乃以铜之汉壶,大古尊垂,或官哥大瓶如弓耳壶,直口敞瓶,或龙泉蓍草大方瓶,高架两旁,或置几上,与堂相直。折花须择大枝,或上茸下瘦,或左高右低,右高左低,或两蟠台接,偃亚偏曲,或挺露一干中出,上簇下蕃,铺盖瓶口,令俯仰高下,疏密斜正,各具意态,得画家写生折枝之妙,方有天趣。若直枝蓬头花朵,不入清供。花取或一种两种,蔷薇时即多种亦不为俗。冬时插梅必须龙泉大瓶,象窑敞瓶,厚铜汉壶,高三四尺以上,投以硫黄五六钱,砍大枝梅花插供,方快人意。近有饶窑白磁花尊,高三二尺者,有细花大瓶,俱可供堂上插花之具,制亦不恶。

若书斋插花,瓶宜短小,以官哥胆瓶、纸槌瓶、鹅颈瓶、花觚、高低二种八卦方瓶、茄袋瓶、各制小瓶、定窑花尊、花囊、四耳小定壶、细口扁肚壶、青东磁小蓍草瓶、方汉壶、圆瓶、古龙泉蒲槌瓶、各窑壁瓶。次则古铜花觚、铜觯、小尊罍、方壶、素温壶、匾壶,俱可插花。又如饶窑宣德年烧制花觚、花尊、蜜食罐、成窑娇青蒜蒲小瓶、胆瓶、细花一枝瓶、方汉壶式者,亦可文房充玩。

关于花器,明人又总括出古铜器和唐宋窑器这两种类型,并分别给出了细致的“使用说明”。南宋赵希鹄《洞天清录》“古铜瓶钵养花果”一条称:“古铜器入土年久,受土气深,以之养花,花色鲜明。如枝头开速而谢迟,或谢则就瓶结实。若水锈、传世古则尔,陶器入土千年亦然。”明人《瓶花谱》《瓶史》《遵生八笺》《长物志》诸书,均引述了这条内容。但与此同时,这些著作对铜质花器的认识更为丰富,其内容完全超越了《洞天清录》。张丑《瓶花谱》中说:“凡插贮花,先须择瓶:春冬用铜,秋夏用磁,因乎时也,堂厦宜大,书室宜小,因乎地也;贵瓷铜,贱金银,尚清雅也。忌有环,忌成对,像神祠也。口欲小而足欲厚,取其安稳而不泄气也。大都瓶宁瘦毋过壮,宁小毋过大。极高者不可过一尺,得六七寸,四五寸瓶插贮,佳;若太小,则养花又不能久。”而袁宏道的《瓶史》更是道尽了花器的奥妙:

养花,瓶亦须精良,譬如玉环、飞燕,不可置之茅茨。又如嵇、阮、贺、李,不可请之酒食店中。尝见江南人家所藏旧觚,青翠入骨,砂斑垤起,可谓花之金屋。其次官、哥、象、定等窑,细媚滋润,皆花神之精舍也。大抵斋瓶宜矮而小,铜器如花觚、铜觯、尊、罍、方汉壶、素温壶、匾壶,窑器如纸槌、鹅颈、茄袋、花樽、花囊、蓍草、蒲槌,皆须形制短小者,方入清供。不然,与家堂香火何异?虽旧亦俗也。然花形自有大小,如牡丹、芍药、莲花,形质既大,不在此限。

尝闻古铜器入土年久,受土气深,用以养花,花色鲜明如枝头,开速而谢迟,就瓶结实,陶器亦然。故知瓶之宝古者,非独以玩。然寒微之士,无从致此,但得宣、成等窑磁瓶各一二枚,亦可谓乞儿暴富也。

在袁宏道的记述中,我们充分领略了明人花艺的神采——以铜为“金屋”,以瓷为“精舍”,同时,花器之大小、形状和纹饰亦随环境与花形而不断变化。明人论铜花器,对于相应的配件(如锡管)、水质(滚水还是生水)、安放的位置以及具体的功用(如浇花器)都予以热切研讨。此处以高濂《遵生八笺》为例:

觚、尊、兕,皆酒器也。三器俱可插花。觚尊口敞,插花散漫,不佳,须打锡套管,入内收口,作一小孔,以管束花枝,不令斜倒。又可注滚水,插牡丹芙蓉等花,非此,花不可久。

古之壶瓶,用以注酒。观《诗》曰:“清酒百壶。”又曰:“瓶之罄矣。”若古素温壶,口如蒜榔式者,俗云蒜蒲瓶,乃古壶也,极便注滚水,插牡丹芍药之类,塞口最紧,惟质厚者为佳。他如粟纹四环壶、方壶、匾壶、弓耳壶,俱宜书室插花。以花之多寡,合宜此五器分置。

若周之蟠螭瓶、螭首瓶,俗云观音瓶者,今之酒壶,全用此式。更变汉之麟瓶,形若瓠子稍弯,背有提把。此瓶也,俗例为瓠子壶类,误矣。另有瓠壶,取《诗》云“酌之以匏”之义。今以此瓶注水,灌溉花草,雅称书室育蒲养兰之具。周有蟠虺瓿、鱼瓿、罂瓶,与上蟠螭、螭首二瓶,俱可为多花之用。

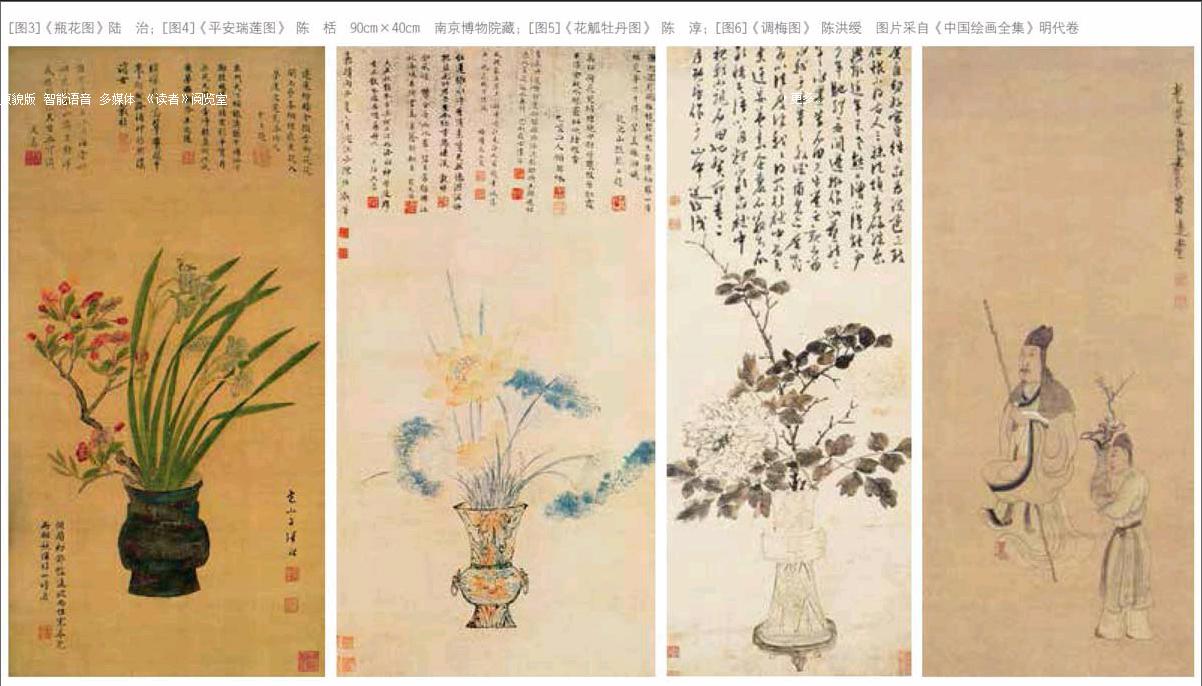

明代吴门画家陆治有一轴《瓶花图》(图3),即以古青铜尊为花器,内有一丛水仙,一枝海棠。画面上方有当时的长洲名流——彭年、王延陵、王毂祥、文嘉的题跋。这件作品,包括画中的跋语,反映了苏州文人的流行趣味。陈栝有一件类似的作品《平安瑞莲图》(图4),花器作尊形(或变形的觚),内有莲花、莲叶和蒲苇。莲花用没骨法。莲叶、蒲草用花青挥写,用墨勾筋、点茎。画面上方有彭年、顾闻、陆治、王毂祥、文仲义、周天球、文伯仁跋语。很明显,陆治与陈栝是同一个文人群体。

陈栝是陈淳之子,善画花卉,能诗。先其父而亡。细审陈栝画中的花尊,与陈淳《花觚牡丹图》(图5)中的花觚颇为相似,两器腰部皆有一个“人面纹”,圈足至腰皆有蕉叶纹。所不同者,陈栝的器形近乎尊,腰部凸出部位有连个铺首衔环,而陈淳在同一部位画的是乳钉纹(或出戟)。陈栝笔下的器形颇为古怪,笔法也更为恣纵。实际上,父子二人画的可能是同一件器物。和陆治那件作品相比,陈家父子笔下的花器,器形和纹样的随意性很大,它们极有可能是一件玉雕仿古兽面纹觚,或白色仿古花觚,而不是铜器。如果参考一下类似花器,我们的印象可能会更为强烈。

而且,以仿古瓷器尊、觚等做花器,这种用法在《遵生八笺》中也有明确的记录,高濂说:“古无磁瓶,皆以铜为之,至唐始尚窑器。厥后有柴、汝、官、哥、定,龙泉、均州、章生、乌泥、宣、成等窑,而品类多矣。”而瓷器中的妙品,则是宋代以后开始出现的精美花器:

磁器以各式古壶、胆瓶、尊、觚、一枝瓶为书室中妙品。次则小蓍草瓶、纸槌瓶、圆素瓶、鹅颈壁瓶亦可供插花之用。余如暗花、茄袋、葫芦样、细口、匾肚,瘦足、药坛等瓶,俱不入清供。

古铜壶、龙泉、均州瓶有极大高三二尺者,别无可用,冬日投以硫黄,斫大枝梅花插供亦得。

在文震亨的《长物志》中,我们又看到了类似的说法:

磁器用官、哥、定窑古胆瓶、一枝瓶、小蓍草瓶、纸槌瓶。余如暗花、青花、茄袋、葫芦、细口、匾肚、瘦足、药坛,及新铸铜瓶、建窑瓶俱不入清供。尤不可用者,鹅颈壁瓶也。古铜汉方瓶、龙泉、均州瓶,有极大高二三尺者,以插古梅最相称。瓶中俱用锡作替管盛水,可免破裂之患,大都瓶宁瘦无过壮,宁大无过少。高可一尺五寸,低不过一尺乃佳。

在陈洪绶的画中,我们可以看到高濂和文震亨所描述的场景(图6)。

袁宏道(1568—1610)曾任吴县知县,高濂(1573—1620)是杭州人,张丑(1577—1643)是昆山人,文震亨(1585—1645)是著名书画家文徵明的曾孙。而这些文人要稍晚于前面提到的陈淳、陈栝、陆治等画家,他们留下的文献完全可以视为这些画家的共同经验,同时又展示了画面所无法表达的生活细节和生活经验。

当然,更重要的一点是:这些人都与文徵明、与苏州有着千丝万缕的直接或间接的联系。因此,我们所说的明代的“花器”知识及相关绘画,其实就是方圆几百里之内、以苏州为中心的文人群体的学问和艺术。

组稿/赵小来 责编/赵小来