区域科技史研究的理论与实践

卜风贤,刘丹迪,季 旭,武文花(陕西师范大学 西北历史环境与经济社会发展研究院,陕西 西安 710062)

区域科技史研究的理论与实践

卜风贤,刘丹迪,季 旭,武文花

(陕西师范大学 西北历史环境与经济社会发展研究院,陕西 西安 710062)

区域科技史是科技史学科的分支方向之一,在历史地理学区域理论基础上,加强区域科学技术史研究具有重要学术意义和实践价值。陕西师范大学科学技术史学科点在研究生培养、科学研究和“有用于世”的社会实践活动中,突出西北地区科技史研究中的区域导向与问题汇总,集中力量研究了与西北地区历史与现实密切相关的资源环境问题,形成了基于西北地区区域特征的地理学史、农业史、水利史、灾害史、城乡建设和工程技术史等特色性学科方向。

区域科技史;区域主题;区域设定;西北地区;历史地理研究

区域科技史是科技史研究的一个重要方面,即选择一定的地理范围开展科技史研究。区域科技史的学科基础是区域科学和科学技术史,区域科学即在经济社会和科技发展中以区域单元为基本的研究范围,研究人类活动的地理分布、空间特征、区域的主要问题、区际差异和联系以及区域之间的相互关系。*瓦尔特·艾萨德(Isard,W.)著,陈宗兴等译.《区域科学导论》,高等教育出版社,1990年,第5-6页。尽管《区域科学》的研究内容更多地侧重于经济学、地理学方面的热点问题,但在突出区域要素的前提下,科学技术(如地理学、人类活动)也被纳入其视野范围之内,也就是科学技术的区域特征。为了阐明与区域科学极为接近的另一学科——地理科学二者之间的分界线,作者在“区域科学和其他学科的关系”一节中专门讨论了地理学的区域视角,并在认可二者研究内容(如对区域概念和空间理论的应用)适当重叠的基础上,充分肯定了区域科学在区域系统研究中针对各种政治、经济、社会、文化要素之间行为关系的深入分析,确实有效地补充了地理学。详见该书第3页。虽然区域科学的研究更多地关注经济与社会问题,但基于区域单元的研究方法在科学技术史领域也有相当广阔的学术空间。正是基于这样的理解与认识,在过去几十年的中国科技史研究中不但从学科建设的理论角度提出了区域科技史的学科方向,*宋正海《黄河区域的综合研究》(《科学学研究》,1989年第4期)中已经提出了黄河区域科技史的概念及学科方向,并将它作为基于黄河区域的黄河学学科体系的一个重要组成部分。此外,又有地区科技史、地方科技史等不同用词,但其用意均属区域科学史的学科范畴。1986年以“地方科技史”为主题的学术会议在陕西西安西北大学举行,有90多名科技史研究者与会讨论(姚远《陕西地方科技史学术讨论会在西北大学召开》,西北大学学报(自然科学版),1987年第1期)。邢润川、叶磊、孔宪毅《论自然科学史学科体系结构》(《史学理论研究》,1992年第3期)则从学科建设的高度论述了地区科学史的学科架构,不论是科学通史,抑或学科史建设体系中,均有地区科学史的分支方向。詹志华《当代中国科学史学的发展概况》(《合肥工业大学学报》(社会科学版),2010年第3期)中就将地方科技史作为20世纪90年代中国科技史学的新方向之一。翟淑婷《我国科学技术史一级学科的确立过程》(《中国科技史杂志》,2011年第1期)在论及国务院学位委员会对科学技术史学科进行规范调整时也提到地区科技史的分支学科属性。也对区域科技史的理论方法和若干地域空间的科学技术史问题进行了实证研究。*区域科技史方面的研究几乎是理论与实践同步进行,在区域科技史的研究工作中进行理论提升和学科建树,在理论探索过程中不断深化区域科技史的专项研究。自上世纪八十年代以来,不断有地区性科技史研究成果推出,乔地《一部有价值的区域科技史》(《河南科技》,1994年第11期)中就对王文瑞《河南科技回顾与展望》(河南科技出版社)一书从科技史料整理、科技史观、科技兴豫等三方面充分肯定了其区域科技史的研究价值。陈宗兴《区域科技文化史研究的力作》(《西北大学学报》(自然科学版)1998年第1期)也对姚远《中国大学科技期刊史》(陕西师范大学出版社,1997年)一书评价甚高,因为其中使用了区域科学的研究方法,“动态地和系统地考察了清末至中华人民共和国成立前夕中国高等教育及其科技学术文化的进程。在考察其科技学术文化历史时,他选取了科技学术期刊这一浓缩了高校学术精髓的典型对象,并逐区、分校、择刊对成百所大学和四五百种分布各地的科技学术期刊作了精细的个例解剖和系统分析。”而张秉伦《安徽科学技术史稿》(安徽科学技术出版社,1990年)一经出版即被视为国内第一部地方科技通史著作(参见张爱冰《从淮南子到科学城——张秉伦先生就安徽科技史研究答本刊记者问》,《东南文化》,1991年第2期)。尤为难能可贵者是中国农史学科对区域科技史的理论关注与学术探索,不但早在1950年代开始了地区农业史的探索性研究,*李根蟠、王小嘉《中国农业历史研究的回顾与展望》(《古今农业》,2003年第3期)中专辟一节论述地区农业史研究,并且认为比较系统地开展地区农业史的研究还是1980年代的事情。王思明《农史研究:回顾与展望》(《中国农史》,2002年第4期)中也将区域农业史列为农史学科的重要分支学科。而且蔚然成为风气。1982年《中国农史》整理刊发的《主要农史论文索引》中就有“地区农业史”目次在列,且当年即有11篇这方面的研究论文发表。*《主要农史论文索引》,《中国农史》,1982年第2期。近年来地区农业史研究日趋成熟,不但出现一批有影响力的学术成果,*地区农业史研究方面较为重要的学术著作有:张波《西北农牧史》,陕西科学技术出版社,1989年;衣保中《中国东北农业史》,吉林文史出版社,1993年;中国农业科学院《太湖地区农业史稿》,农业出版社,1990年。而且对学科理论的探索和建树也相当规范和成功。*樊志民《地区农业史的理论与实践》(《中国农史》,1988年第4期)根据农业历史的地域性特点立论,认为地区农业史研究突出了农业历史的地域性特点,也继承了农史学科的综合性特征,并在学术研究中显示了很强的实用性和强大的生命力。此论延宕至今几近三十年之久,但在学科建设方面依然有着重要理论指导意义。*张波、樊志民《论农史学科主体意识和体制化建设》(《农业考古》,1990年第2期)一文虽然总论农史学科理论建设,但对地区农业史研究的重要性均有相当深刻认识,“(地区农业史)等领域研究则迟迟不前,影响到对农史整体的全面认识,以致至今仍不能从容筹计《中国农业史》的编著工程。农史跛足而行,便难以紧跟经济改革的步伐,从而又直接影响对现代农业发展的参与能力和史鉴作用。”由此建言:“根据农业生产的地域性特点,加强地区农业史研究,带动地方农史研究机构的合理布置;改变既存机构的综合性研究特点,发展建立一批农业专业、专题史研究机构,构筑起比较完善的农史学科体系,促进农史研究的进一步深入。”*张波《试论农史学科层次结构和理论方法体系》(《中国农史》,1992年第2期)中也将地区农业史列为农史学科的重要分支方向,在农史学科层次结构中与农史学科传统主要方向如农业科技史、农业经济史等均处于内层之中间位置。相对于我们习惯意义上时间维度的科技史而言,区域科技史更突出空间特点,世界科学中心的历史迁移和国家与地区发展中面临的科技政策问题都可以置于区域科技史学科领域思考讨论。[1]

一、科技史的区域性特征

中国疆域广大、民族众多,不同区域的自然地理环境、历史文化面貌以及经济社会发展往往有着相当大的差异,如果单纯进行全国性的研究,常常难以深入或准确地把握科学技术的历史规律。对特定区域科学技术的历史进程进行专门研究,能更好地把握区域科技的原生性、地域性和特异性和包容性,进而揭示科技史发展的一般规律。[2]而从区域科技史所突出体现的空间维度考察,科学技术在特定空间单元(区域)的历史进程中表现出明显的本土化、精细化和多元化的发展倾向。

(一)本土化

科技史的研究对象是科学和技术,它是既有人文科学特征、又有实证科学特点的“交叉学科”。科学史是研究人类如何认识自然、创造知识的历史;技术史则着眼于人类如何利用自然、改造自然或创造人工自然。[3]这就表明,科技史研究的是在一定历史时期的空间区域内进行的人类活动,这一区域具有自身的原生性和特异性,形成了区域科技史的地方化趋势。

科学技术的萌芽有一个过程,其中科技传播和交流是科技发展趋于成熟的必然途径。在科学技术传播与交流的历史过程中,无论是中西科技的历史交汇,还是历史时期科技中心区向周边乃至边远地区的扩散普及,都会在科技传播过程中呈现出显著的本土化趋势。[4]其中既有科学知识与地方文化的有机结合,也有技术形态的本土化改造。我们需要探究的就是在科学技术的本土化进程中,区域地理单元的空间属性及其对科学技术的影响力。区域科技史的研究必须选择一定的地理范围展开研究,廓清这一地区科学技术的发展过程和局部特征。区域的选定要符合两个原则:第一,它是一个由长期历史积淀形成的、有整体性和共同性的地域历史文化特色;第二,它体现历史发展的内在逻辑性和一致性。[5]立足于区域科技史学科方向,才能对科学技术历史进程中的各种具体问题进行专门的针对性研究。

(二)精细化

科学技术的地方化发展必然导致其精细化表现,这是科技因素与地方环境相适应过程中的调整和改良。科学技术虽然解决的是人类认识改造自然的一般性问题,但是同类问题因为地理环境的区域差异有可能出现千差万别的显示方式,橘逾淮而为枳,问题就出在科学技术的地方化与精细化改造方面。科学技术唯有与一定的地域空间相适应,才可能有效地发挥认识自然、改造自然的社会功能。所以,科学知识和技术形态的地方化,既是对科学技术的推广普及,也是科学技术进步过程中必须经过的一个水平提升环节。在地方化进程中,元科技与生产实践活动有机结合起来,验证了其中的合理成分,也发现了其中存在的科学误差和技术适用性问题。在此基础上改进提高、改良完善,科学技术才完成了创造发明的基本程序,才能够在人类社会的生产实践活动中发挥其应有的生产力功能。

科技史区域性特征的精细化特征体现在汇集整理地区科技史料后,从纵的方面书写各历史阶段的科技史发展,从横的方面描述地区科技各个方面的成就和经验。区域科技史将区域作为研究工作的出发点与落脚点,区域可以划分多种类型,除自然区域类型和人文区域类型外,近年来城镇作为一种特殊的地理区域,其空间组织特点和规律性也成为科技史主要的研究范围之一。[6]

(三)多元化

区域科技史没有固定的研究模式,也没有基本一致的研究内容。但在科技史发展脉络和方向上,可以做到百川入海,殊途同归,在区域科技史的特殊性基础上,寻求中国科技史的共性问题和基本路径。从历史科技的演化进程看,无论原始科技的萌生还是传统科技的发展,乃至于现代科技的繁荣,其中多元化的科学技术贯彻于整个科技历史进程中;*李约瑟问题虽然主要针对中国科技史的历史进程而提出质疑并予以解释,但也是基于中西方科技史的特征性认识。“从公元1世纪至公元15世纪的漫长岁月中,中国人在应用自然科学知识满足于人的需要方面,曾经胜过欧洲人,那么,为什么近代科学革命没有在中国发生呢?为什么近代以来中国在科学技术方面突然落后了?”见李约瑟《中国科学技术史》第一卷,科学出版社,1990年,第1-2页。从科学技术的知识形态看,在西方科学为主流的知识系统和概念术语之外还存在多种多样的地方性知识,且与西方科学的知识系统没有高下优劣之分,即吉尔兹所定义的“地方性知识”。[7]而且,近年来国内科技史研究中颇有特色的少数民族科技史,也是科技史多元化特征的很好注解。[8]

区域科技史发展中的多元化倾向可以使科学技术的发展与地域文化之间协理调和,科学技术促进地方发展,地方文化为科技进步创造适宜环境。*鲍俊林《明清江苏沿海盐作地理与人地关系变迁》(复旦大学博士学位论文,2014年)研究了江苏滨海平原地区剧烈的地理环境变化与多样的人类活动变迁之间的互动关系,认为“地理环境变迁导致海岸带生态要素空间分布与资源组合关系发生不同程度的变化,这种变化引起人们获取可利用资源方式的改变。江苏沿海自然环境变迁导致了宜耕、宜盐、宜渔带分异。在长期施行蓄草供煎制度下,海岸带表现为独特的盐作生态,并伴随海岸东迁,移亭就卤。通过盐作与环境的考察,社会经济环境变化往往是淮盐兴衰变迁的主要原因,海势东迁引发的自然环境变化并非影响淮盐兴衰的主要因素。”其中关于地域环境与盐作技术之间的辩证关系,或可作为科学技术地方化过程中多元性特征的一种注解。多元化的科学技术也可以适应社会各界对科技成果和科学认识的不同需求,《荆楚岁时记》中的“月令”与“岁时记”知识就满足了上层社会王官之时与一般平民百姓日用之时的历日要求。[9]

二、科技史研究中的区域主题

(一)历史科技地理学科倡议

历史科技地理学属于历史地理学和科技史学相交叉形成的一门新学科。早在90年代初学术界就提出了科技地理学研究,即科学技术学与地理学相结合形成“科技地理学”并应从属于经济地理学,是研究特定区域科学技术及其地域组合的形成、发展和布局规律的科学。[10]科技地理学着眼于地理学区域差异及其相互依赖性,打破了传统地理学学科界限,构成了一门新的学科。[11]历史地理学对于学科理论的探索也深入各个分支方向,[12]历史科技地理是历史地理学和科技史学交叉而成,应为科技地理学的一个分支学科,*赵海军《论历史科技地理》(《武汉大学学报》(哲学社会科学版),1996年第4期)文中提出:“之所以将历史科技地理作为科技地理学的分支之一,是从时间地理学的角度来划分的,它研究的是历史时期科学技术的空间分布问题。与此相对应的是现代科学技术的空间分布问题,对应于历史科技地理,可称之谓现时科技地理。”初步构建了历史科技地理学科的轮廓。*华林甫《1996年历史地理研究综述》(《中国史研究》,1997年第9期)对赵海军《论历史科技地理》(《武汉大学学报》,1996年第4期)的文章予以评述:“在深入分析我国辉煌科技史基础上,阐明了进行历史科技地理研究的必要性,初步构建了历史科技地理学科的轮廓。”

历史地理研究分为历史自然地理研究和历史人文地理研究,科技史是伴随着科学技术的产生和发展而出现的一门源远流长的人文学科。既然历史科技地理是两门学科的交叉产物,研究对象就是历史时期人文事物中科学技术的空间分布及其发生、发展的规律。[13]历史科技地理可按学科史或区域史来进行研究,学科史是按照科学的分类(如数学、物理、化学、天文学、地理、生物)对历史时期的学科发展进行研究,区域史是按照一定的地理范围(如中国、外国,中国华北、中国西北、中国西南、黄河流域、黄土高原等)对这一地区的人地关系进行系统地研究。

(二)区域互动:科技文化交流的基本形式

区域是一个相对的概念,其空间范围有不同尺度,区域也有各种不同的地理规格。任何区域的发展都不可能是孤立的,必然会与其他相关区域发生人员、经济、文化等的交往与互动。[14]在历史地理学科领域,区域历史地理学强调人类活动与地理环境之间的关系,关注地理环境、区域分异和区际关系。*熊梅《地理学区域研究与区域历史地理学的取向》(《地理科学进展》,2013年第8期)总结了区域历史地理研究的两种观点:“研究历史时期特定地区的环境特征、区域分异、区际关系及其在人类活动干预下发展变化与规律的学科”(韩光辉, 1994);或者是研究“一定范围内人类历史时期地理环境的变化及其与人类活动,主要是人类的经济、社会活动之间关系的规律”的学科(朱士光,1994)。”他们采取区域比较研究法,以区域互动为重点,剖析两个具有典型意义的区域社会之间的互动,进而深化对中国的整体认识。

区域研究已引起科技史学界的高度重视。在区域研究中关注区域之间的相互作用,任何区域的发展都不可能是孤立的,必然会与其他相关区域发生人员、经济、文化等的交往与互动。一方面各个区域的地理、物产、区位、交通、文化、乃至经济社会结构都有其自身的特点;另一方面区域之间的互动互补也是各区域形成并保持这些特点的必要条件。[15]区域互动是区域科技史研究的重要内容,这是由于区域之间的互动使得区域之间科技文化得到交流,区域互动的主要内容包括经济互动、科技文化互动和人的互动等方面。

不同区域之间在自然环境、居住人口及其生产方式、居住方式、文化形态(特别是方言和习俗)等各方面所存在的巨大差异,[16]其区域社会经济与文化发展的不平衡性,使得区域之间能够进行互动交流。一个地区的作物、新技艺或是文化向另一地区进行传播,还是一个地区接受或拒绝接受另一地区的作物、新技艺或是文化,是受其文化容受性的制约。[17]在《明清以来苏州、徽州的区域互动与江南社会的变迁》一文中[15],由于苏州、徽州区域之间的社会经济发展的位差导致徽州整体向苏州进行流动,两地的交通运输方式的互动、农业手工业的交流以及民俗信仰的互为传播,使得苏、徽两地科技文化得到交流与发展,从而共同促进了江南区域社会的整体繁荣。

(三)人地关系:科学技术进步的主要动力

人类与地理环境(或地球)相互作用的关系称为人地关系。从长时间的综合研究来看,地理环境对人类社会起着决定作用,但同时人类活动对地理环境可以有反作用,在一定的时间和地域内对一些具体问题起决定作用。*蓝勇《20 世纪运用人地关系思维研究中国历史文化的理论与实践述评》(《西南师范大学学报(人文社会科学版)》,2000年第5期)指出:“从天地生的综合研究来看,从长时段和宇宙星系一体来看,地理环境对人类社会肯定起有决定的作用,只是在一定的时间和地域里,人类可以加速或延缓历史发展的进程,在一些具体问题上起有决定作用。不能简单地说生产力越高,地理环境对人类社会的作用越小,只能说社会生产力越高,人类越是在更广泛领域内和更深刻的程度上接受地理环境的制约。”人与地的关系是由于人类生产生活活动而产生,其矛盾也通过技术改进而不断发展。对于人地关系研究必须放在特定的区域范围内,不同地区的人们对地理环境的改造方式是不同的,这样人地关系研究才能更加深刻化、具体化。[18]人对历史进程的推动作用首推科学技术,随着科学技术的发展人地关系的表现也不断变化,人类社会发展每一阶段出现的人地冲突都靠一定的科学技术机制来解决。[19]人地关系是科学技术进步的主要动力。

从人地关系的角度来考察可以看到,人类社会的历史发展正是遵循着依赖自然、征服自然、保护并利用自然的轨迹进行。[20]人类社会与地理环境的关系不断发展并呈现阶段性。[21]在不同历史阶段都会促使新的科学技术产生与发展。随着人类劳动工具更新、新材料应用和科学技术提高,人对自然的认识先后经历了人与自然的原始共生阶段,人类顺应自然的农业阶段,改造自然、利用自然的工业化阶段和与自然协调的可持续发展阶段。[22]人类生活方式的历史考察表明,人们怎样生活、人的生活方式和行为特征是由生产力和科学技术发展决定的。当生产方式和科学技术发展到一个新水平时一种生活方式发展成为另一种新的生活方式,一种社会结构向更高级的生活结构转化。同时也可以这样说,正是人类在改造自然的过程中推进了科学技术的进步与发展。

三、科技史研究中的区域设定

在科技史学科族群中,*科学技术史学科虽然划归理学一级学科,但在其分支学科中,除了数学史、物理学史、化学史、天文学史、地理学史、生物学史与理学基础学科相关外,其他如医学史、农业史、工程技术史、建筑史等学科又有非理学基础学科属性。把这样一些学科方向统一归并为理学门类,从学科建设和教育管理角度是有一定合理性。但从学科发展和学术研究情况看,诸多科技史学科方向之间多是较为松散的学缘关系,甚至可能是远缘学缘关系。基于这样的学科结构情况,在这里选用“学科族群”的概念以描述表达科技史学科结构中各分支学科之间的特殊关系。“学科族群”一词是否妥当,尚待进一步考察。与之相关的学缘关系论述则有几篇文章可以参阅,如刘立明《“学缘关系”初探》(《现代企业教育》,2011年第24期);吴福光《教师队伍的学科结构和学缘关系》(《高等教育研究》,1991年第4期);钟云华《学缘关系与大学教师学术职业发展——基于H大学的实证研究》(《中国地质大学学报》(社会科学版),2012年第3期)。如何体现自己的学术专长和学科优势已然成为过去几十年各家科技史专业研究生培养单位比较共性的做法,陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院(以下简称“西北研究院”)也不例外。在全国几十家科技史学科点中,我们的特点和优势在于历史学(历史地理学)的学缘关系比较突出,因此如何体现历史学(历史地理学)中的“区域”思想和区域视角研究方法成为我们在科技史理论与实践探索方面开展工作的基本方向,区域科学技术史也从学科构想逐步进入学术实践领域。以此为学科建设突破点,我们在研究生教学和科学研究等方面围绕区域科学技术史做了大量工作并取得了满意成绩。

(一)研究生教学中的历史地理内容

科技史是理学大类下的一门一级学科,涵盖了综合科技史、物理学史、天文学史、数学史、地学史、生物学史、技术史、农史、医学史等诸多内容,共同组建了科技史学科族群。历史地理学则是研究历史时期地理环境及其演变规律的学科,有历史自然地理学、历史人文地理学、区域历史地理学三大体系。两门学科研究领域的侧重点不同,但是从研究方法上来说,科技史和历史地理仍然有很多共同之处。历史地理研究既借重历史学文献基础,也依靠现代地理学理论和科技手段,科学技术史学科中的地理学史在学科特点和工作方法上与历史地理学有一定相似性。

西北研究院科技史专业开设的课程有中国科学技术史、中国科学思想史、科技史文献利用、自然灾害与减灾科技史、历史地理野外考察、中国地理学史、中国水利科技史、中国农业史、环境史以及科技考古学概论。此外,科技史专业的学生还会根据个人兴趣选修GIS技术、中国历史地理、历史农业地理、历史城市地理等课程。经过历史地理学理论与实践的训练,“区域”的概念和方法在科技史研究生培养之初已经植入其知识体系之中并成为其科学研究的学术基础。

(二)教学环节的历史地理考察

野外考察是历史地理研究中的基本技能,无论在地表上或是地表以下埋藏不深的地方仍然保留有大量古代人类活动的遗迹,为地理环境的今昔变化提供了极为重要的证据。[23]我们科技史教学环节同样设置了历史地理考察,形成理论结合实践实训的课程体系,进一步强化了“区域”概念与方法的科学训练。在中国科技史课程教学中,科技史专业研究生与历史地理专业研究生一起对泾惠渠、汉长安城遗址、明城墙进行了历史考察,了解这些遗址变化过程及其内在规律。历史地理课教师也带领学生去陕西省太白山进行野外考察,深入了解太白山的自然地理面貌、人文景观,把课堂上的知识寓于现实实践中去,强化课堂教学向课后延伸,提高课堂教学的实效与质量。我们还有统万城遗址教学实习基地,每年四、五月份都会带领学生去统万城植树造林、考察古城遗址,并结合统万城方面文献资料阅读进行相关问题学术讨论。

(三)科技史研究中的历史地理训练

科学技术史是关于科学技术产生、发展的历史过程及其规律的科学,就其对象而言就是研究科学发展历史的科学。科技史研究是一种综合性研究,因研究方法与历史地理研究方法有所交叉,学院在开展科技史研究工作中对科技史专业学生专门进行历史地理训练。

1.历史文献收集训练。科技史研究必须具备历史学的基础训练,熟悉并能够系统收集、阅读、整理、运用相关的历史资料和文献,并能运用历史学的研究方法。历史资料可以分成两类:考古资料和文献资料,在科技史研究中历史资料的收集不仅限于文献资料,还应包括碑刻、图画等。

2.实地考察训练。在历史地理研究中是否重视野外考察是区别中国旧式传统沿革地理与现代历史地理学的标志,是研究历史地理的重要方法。同样的,从事科技史问题的研究必须走出书斋,通过野外观察,能够将文献所记与今日的景观进行对比。因此,科技史研究中要进行一定的野外考察训练。

3.地图识读与制图技术训练。人类最初对地理知识的表达很可能是用图而不是文字。各个历史时期刻印、绘制的中国疆域政区图、沿海图、长城图、城市图和军事营汛图等专题地图为研究历史某一时期、某一区域的历史、政治或军事地理提供了相对准确的时空断面。各种地图对地理要素所采用的不同表现方式、透视的方向、载量的取舍,既代表那个时代的科学技术水平,也反映那个时代的思想和文化。因此要学会识读地图,进行地图的识读训练。对一个区域的科技史研究要用现代的制图方法对该区域进行图像分析,因此我们也对科技史专业研究生安排了制图技术的适当训练。

(四)基于区域视野的科技史考察

科技史研究具有区域性特征,一个地区有着自身发展的社会历史性和复杂性,有其地域的原生性、独特性和内部的差异性特点,科技史研究中也应该加强基于区域视野的科学考察。

统万城已有近1600年历史,作为“沙漠古都”和“匈奴古都”具有极其重要的历史研究价值和人文旅游价值。统万城位于陕西榆林靖边县城北58公里处的红墩界乡白城子村,因其城墙为白色,当地人称“白城子”,为东晋时南匈奴贵族赫连勃勃建立的大夏国都城遗址,因系赫连勃勃所建,故又称为“赫连城”。深入考察统万城,对于研究十六国时期的历史以及当地的生态环境,提供了重要的实物资料。

西北研究院于2003年以及2013年两次联合参与举办了对于统万城考察研究研讨会。2003年9月21 日至23日,与陕西省文物局和靖边县人民政府共同主办“2003 年沙漠古都统万城学术研讨会”在靖边县隆重召开,就统万城的平面形态、空间格局、建筑特征、民族构成、经济发展、交通架构、环境演化、行政建置、现阶段考古收获、遗址保护、旅游开发等议题开展了学术交流,进行了热烈讨论。[24]2013年6月14至16日与陕西省考古研究院、靖边县人民政府联合在同一地方召开研讨会。研究院对两次研讨会的成果进行总结,结集出版了《走向世界的沙漠古都——统万城》专辑、《统万城遗址综合研究》*2003年9月在陕西省靖边县召开“沙漠古都统万城学术研讨会”后,我中心由侯甬坚教授具体负责联系出版社和论文集编辑工作,由靖边县人民政府、陕西师大西北环发中心承担出版资助,到次年8月我中心主办“西部历史环境与文明的演进——2004年历史地理国际学术研讨会”时,顺利发送到每位会议代表手中。论文集收录了“沙漠古都统万城学术研讨会”交流论文近40篇,与统万城遗址相关的大夏国等历史资料也收入其中,成为我中心为统万城遗址研究提供的第二部学术著作。及《统万城建城一千六百年国际学术研讨会文集》*由陕西师范大学一流学科建设规划(2014~2024)支持,教育部人文社会科学重点研究基地——西北历史环境与经济社会发展研究院资助,侯甬坚、邢福来、邓辉、安介生、陈识仁合编的《统万城建城一千六百年国际学术研讨会文集》,由陕西师范大学出版总社于2015年12月出版发行。两本著作。

基于统万城遗址的区域典型性特征,西北研究院每年都组织一次统万城考察实习活动,由历史地理学教师带领研究生赴靖边县实地调研,现场讨论交流。在历次考察中,为了使同学们在考察过程中掌握区域研究方法,整个统万城考察实习计划从以下三个方面准备作业。

1.查阅统万城历史地理资料。统万城历史文化信息丰富,反映了匈奴民族和及其周边民族的交往活动,体现了中国历史上北方少数民族及其游牧文化与中原汉族及其农耕文化的交流与融合。[25]《统万城铭》是现存惟一记录统万城建造历史及其形制的夏国文学作品,在当时“颇行于世”,[26]具有很高的史料价值。

2.了解统万城沙漠环境及其历史演变。统万城是沙漠历史地理考察的典型例证,它的兴衰反映了当地人地关系的变化和生态环境的变迁。[27,28]通过考察,进行统万城遗址环境变迁的实例分析,具体探讨沙漠化进程中自然因素和人为因素的作用强度,[29]揭示了人类活动对脆弱生态环境的巨大影响,不合理的人类活动是城址周围环境恶化的主要原因。[30]

3.对统万城的城市平面形态、空间格局构成及其功能分区进行考察。[31-33]由于统万城的文化特点,它的建筑形式独特,用三合土筑城并修筑马面,高大的多层悬挑式角楼,利用马面空间作战备仓库。建筑材料取之当地,富有鲜明的地方文化和少数民族文化色彩。统万城遗址内墓穴、壁画等珍贵文物带有匈奴民族的特征,是研究匈奴民族等多方面科学研究的重要文物资料,具有重大的考古意义。

(五)面向西北地区的科技史人才培养模式

西北研究院地处西北地区,立足西北地区经济发展,灵活推进各级各类人才的培养与开发,力求以通识教育为基础,坚持以专业课为主,强化实践环节,以传授知识、培养能力和提高素质为主线,构建面向西北地区的人才培养模式。而科技史专业面向西北地区进行的人才培养,主要体现在专业设置、课程体系和论文选题三个方面。

1.专业设置突出特色,发挥地方优势。鉴于学校所在地西安是十三朝古都,具有深厚历史,拥有博士、硕士学位点,具有雄厚的师资力量、图书资料。学院在西北研究院设置科技史专业,虽然面向全国招生,但在这些年的招生培养中研究院也注意到生源以西部地区为主,尤以西北地区考生为多,他们毕业后大多选择回归家乡、建设家乡。因此我们在课程设置方面考虑到西北地区历史发展与现实需要做了相应调整,以便在学生培养环节突出西北地区的知识构建。现在科技史专业下既有地理学史、中国科学技术史等普通学科方向,也有以西北地区为主的地区水利史、地区农业史、地区科技文化史等专门学科方向。这些区域性强的学科方向有些是根据我院科研人员正在承担的国家级科研项目和教育部人文社会科学重点基地重大项目所做的学科部署,有些是科研人员研究工作主要基于西北地区历史地理而开展所做的适当调整,也有些是从科技史和历史地理学学科交叉角度出发并根据学科建设需要所做的规划安排。

2.科技史专业建立了系统、规范的教学计划,构建了比较完整的课程结构体系。科技史专业没有本科专业,考生来源既有地理学等理学生源,也有建筑等领域的工科生源,还有思想政治、管理学、外语等学科的生源,相反,历史学专业的考生极其稀缺。虽然在学科属性上科学技术史划归理学,但在研究生培养过程中加强历史学基础训练几乎成为科技史专业最紧迫、最重要的基础工作。为此,我们加强基础课中的历史学基本素养和基本技能培养,增加历史学选修课。除强调基础教育外还突出宽泛和灵活的科技史专业教育,注重培养学生的自主性学习和个性化发展,培养全面发展的具有创新意识和动手能力强的高素质人才。

3.科技史学生的学位论文在导师的指导下大部分选择西北地区进行科学史研究。在2009—2015年间,陕西师范大学西北研究院科学技术史专业研究生学位论文总计25篇(见表1)。从论文主题看,地理学史1篇,技术史3篇,水利史4篇,环境史6篇,灾害史9篇,农业史1篇,文化史1篇。其中,灾害史、环境史两个方向的学位论文达到15篇,占研究生论文总数的60%;水利史4篇、技术史3篇,占论文总数的28%;其他如农业史、地理学史、文化史各1篇,占论文总数的12%。从论文研究的空间范围看,选题研究西北地区的16篇,西南地区2篇,其他地区7篇,西北地区为科技史研究生硕士论文选题的主要空间区域,占论文总数的64%;在时间方面,选题明清、民国及近现代的18篇,其他时代的7篇,更多的研究生倾向于做明代以来及近现代时段内的科技史研究。

表1 西北研究院2009—2015年科技史专业硕士论文选题情况

四、科技史研究中的区域视野

西北研究院的前身是西北环发中心,这是为了申报教育部人文社会科学重点基地不得不作的单位名称变动,因为相对于西北环发中心而言,更早期的“历史地理研究所”一名更有影响力并为学界所熟知。也因为这个原因,西北研究院在人员构成、学科方向等方面均有过几次重大调整,一是作为教育部哲学社会科学重点研究基地,为了实现基地建设的目的专门组建了一支兼职研究人员队伍;二是为了基地评估的需要而增设普力克研究中心,补充了一批经济学管理学方面的专职研究人员。

图1 2000—2015年期间西北研究院的科研成果产出情况

根据图1可以看出科技史研究发展历程及其学术倾向。为了计量分析的标准规范,研究内容以自然、环境、地理景观等为主,包括城市、古都、交通等问题;或涉及农业、水利、技术、文化遗产等主题者,均纳入科技史范围。凡是以历史地理命题、或者专门的经济史、社会史、民族史、宗教史研究,均不包括在内。据统计,2000—2015年西北研究院(含原历史地理研究所、西北环发中心)各类科研人员共计发表学术论文1033篇(含本单位研究生在读期间的成果),历史类论文908篇,占总数的88%;出版学术著作100部,历史类著作89部,占总数的89%。在历史类成果中,科技史研究论文600篇,占历史类论文总数的66%;著作46部,占历史类著作总数的52%。这一数字大大超出我们的一般认识,过去十年多时间来,我们虽然在科技史学科建设方面做了大量工作,但总体来看研究院的主流学科依然是历史学(历史地理学),科技史仅仅属于我们的从属和依附性学科,我们也是因为这种情况而不假思索地认为,科技史成果可能只是我们研究院总成果的很小一部分。但是,文献计量分析的结果完全颠覆了我们过去十多年来对科技史学科发展情况的基本认识。

图2 2000—2015年西北研究院科技史研究成果产出情况

这些成果中,根据研究主题的不同又可以作进一步计量分析。根据研究主题又将科技史学科的论著划分为以下类型:地理学史(含历史地名、地望、地理景观)、技术史、环境史(含江河山川、气候土壤水文植被等自然资源、环境变迁、环境史)、城市史(城市史、古都史、城镇建设史、建筑史、离宫别馆等城镇附设建筑)、交通史(含丝绸之路、驿路邮传、关隘、车马舟楫等交通工具、漕运)、农业史(农林牧渔史、土地利用史、农村史、农民史)、水利史、灾害史(灾害史、灾荒史、灾荒文献、荒政与救荒史)、医学史、科技考古、区域开发史(人地关系史、边疆史、聚落与居民生活)、文化遗产(科技文化、遗产保护)。图2显示,2000—2015年间,西北研究院46部科技史著作中,区域开发史3部,文化遗产8部,城市史16部,地理学史3部,环境史12部,交通史1部,水利史1部,灾害史2部。环境史、灾害史和城市史三个方向的成果达到30部之多,占科技史类著作总数的65%,这种情况也与我们近年来学科发展的主要领域密切相关。2000—2015年间,研究院专兼职科研人员和研究生总计发表的600篇科技史类论文中,城市史119篇,地理学史42篇,环境史160篇,技术史2篇,交通史21篇,农业史51篇,水利史43篇,区域开发史43篇,文化遗产37篇,医学史4篇,灾害史78篇。同样的,城市史、环境史和灾害史方面的论文有357篇之多,占科技史类论文总数的60%。

图3 2000—2015年西北研究院专职科研人员科技史研究成果产出情况

为了更加清楚地说明问题,我们提取出2000—2015年间西北研究院专职科研人员的学术成果予以计量分析。图3显示,2000—2015年间,专职科研人员出版科技史著作33部,科技史论文294篇。在这些科技史类学术著作中,文化遗产7部,城市史14部,地理学史3部,环境史5部,区域开发史1部,水利史1部,灾害史2部。城市史、环境史、灾害史三个方向的著作有21部,占总数的64%;在294篇科技史类学术论文中,城市史74篇,地理学史25篇,环境史81篇,技术史2篇,交通史6篇,农业史29篇,区域开发史15篇,水利史13篇,文化遗产23篇,灾害史26篇。城市史、环境史和灾害史三个方向的学术论文181篇,占总数的62%。

通过文献计量可以看出,在2000—2015年期间,西北研究院的科研工作中历史类研究是我们主要学科领域,这也符合西北研究院一贯的学术传统和学科优势。但如果进一步从科技史成果方面分析的话,不论是在总成果中的科技史论著比例,还是专职科研人员的科技史成果比重,这两个数据均出乎我们的意料。而基于科技史学科各研究主题的分析,则有助于我们反思以往的工作并重新思考和认识科学技术史学科建设在我们科研工作中的作用和意义。在科技史类成果中,城市史、环境史和灾害史三个方向的占比之高远在传统的科技史学科方向之上,如地理学史、水利史、农业史、医学史、技术史等等。此外,区域开发史和历史文化遗产方面的成果也相对较多。这种明显的学科内分化现象既是二十一世纪我国科学技术史研究领域拓展的一种表现,也是我们基于自身学科特点所做的科技史转向。

我们的科技史研究与其他兄弟院校很大的不同之处在于我们的史学学缘关系,科技史依托历史地理学而发展起来,因此,加强资源环境领域科学技术史研究也就成为我们科技史专业的学科特色,不论是城市史研究,还是环境史、灾害史研究都是这方面工作的集中体现。历史地理学与科学技术史的学科交叉也为我们的科技史研究增添了新的动力,促进了科技史学科方向的新发展。近年来研究院引进三秦学者周宏伟教授,申请获批国家973项目开展历史文化名村名镇资源保护利用工作,也因此我们在与科技史有一定关系的文化遗产方面做了较多的研究工作,推出了一批成果。而在传统历史地理学区域历史地理学科基础上,我们坚持不懈做一些集科技史、经济史、社会史等内容于一体的区域开发史研究,发挥了我们的学科优势,也在科技史领域尤其是科技外史方面做了一些探索性工作。

经过多年的学术积淀和学科建设,科学技术史研究工作在学科领域拓展、研究方法改进、研究水平提升和研究成果产出等方面都有显著进步。从目前已经发表或出版的学术成果看,我们有一批学术著作在科学出版社、中国社会科学出版社、商务印书馆、三联书店等很有影响力的国家级出版社出版,也有一批代表性的学术论文除了在专业性科技史学术期刊发表外,也在《中国社会科学》《历史研究》《中国史研究》《史学理论研究》《地理学报》《中国边疆史地研究》《中国经济史研究》《南开大学学报(哲学社会科学版)》等重要学术刊物发表。其中,在过去十年时间中,我们的专职科研人员已在《历史研究》发表科技史类学术论文6篇。

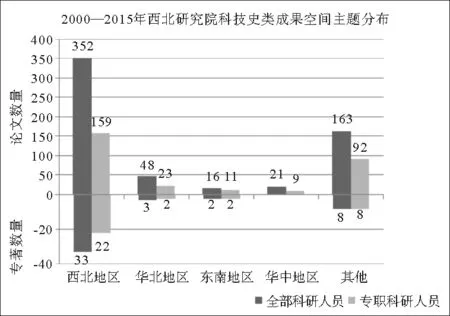

这些研究成果从研究主题的时间和空间维度予以分析,也可以看出我们研究工作中时空设定的主要特点。从研究的空间范围图4来看,在西北研究院所有科研人员中选题研究西北地区的专著33部,华北地区3部,东南地区2部,其他地区8部;选题研究西北地区的学术论文352篇,华北地区48篇,东南地区16篇,华中地区21篇,其他地区163篇。其中专职科研人员选题研究西北地区的专著22部,华北地区2部,东南地区1部,其他地区8部;选题研究西北地区的学术论文159篇,华北地区23篇,东南地区11篇,华中地区9篇,其他地区92篇。总体来看,西北地区是主要的研究区域,在所有科研人员中,研究该区域的专著和学术论文分别达到了总数的72%和59%;而在专职科研人员中,比例则分别为67%和54%。从图5时间范围来看,在所有科研人员中,选题明清民国及近现代的专著有14部,隋唐时期2部,秦汉时期4部,其他时期26部;选题明清民国及近现代的学术论文有279篇,隋唐时期51篇,秦汉时期41篇,其他时期229篇。而其中的专职科研人员,选题明清民国及近现代的专著有8部,隋唐时期2部,秦汉时期4部,其他时期19部;选题明清民国及近现代的学术论文有151篇,隋唐时期14篇,秦汉时期25篇,其他时期104篇。总体来看,科研人员比较倾向于做明清民国和近现代的科技史研究。

图4 2000—2015年西北研究院科技史研究主题中的空间因素

图5 2000—2015年西北研究院科技史研究主题中的时间因素

[1]阎国华.科学史视阈下的区域科学气质建构之思[J].科技进步与对策, 2011(4):26-29.

[2]陈凡,陈玉林.中国东北科技史:基本特征与文化意义[J].自然辩证法通讯, 2007(1):16-21.

[3]张柏春.对中国学者研究科技史的初步思考[J].自然辩证法通讯, 2001(3):88-94.

[4]袁海军.当代西方科学论的两种主要模式及其本土化刍议[J].内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版),2011(3):26-29.

[5]朱金瑞.区域性历史研究中的几个理论问题[J].中州学刊, 1995(3):98-101.

[6]朱士光.历史地理学中的“时空交织”观念[N].中国社会科学学报, 2013-02-20(5).

[7]叶舒宪.地方性知识[J].读书, 2001(5):121-125.

[8]万辅彬.从少数民族科技史到科技人类学[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2002(3):23-26.

[9]萧放.地域民众生活的时间表述——〈荆楚岁时记〉学术意义探赜[J].北京师范大学学报(人文社会科学版),2000(6):51-57.

[10]赵海军.论科技地理学[J].陕西师大学报(自然科学版),1992(4):68-71.

[11]孙俊,潘玉君,姚辉,等.科学地理学的理论基础及其研究内容与学科性质[J].地理科学进展, 2010(2):239-247.

[12]葛剑雄,华林甫.二十世纪的中国历史地理研究[J].历史研究,2002(3):145-165.

[13]赵海军.论历史科技地理[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),1996(4):109-114.

[14]唐力行.从区域史研究走向区域比较研究[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2008(1):74-79.

[15]唐力行.明清以来苏州、徽州的区域互动与江南社会的变迁[J].史林, 2004(2):1-12.

[16]鲁西奇.再论历史地理研究中的“区域”问题[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2000(2):222-228.

[17]SAUER Carl O.历史地理学引论[J].姜道章,译.中国历史地理论丛,1998(4):39-69.

[18]鲁西奇.人地关系理论与历史地理研究[J].史学理论研究,2001(2):36-46.

[19]蔡运龙.科学技术在人地关系中的作用[J].自然辩证法研究,1995(2):17-22.

[20]徐卫民.可持续发展理论的历史地理学透视[J].中国历史地理论丛,1997(3):171-178.

[21]胡兆量.技术在人地关系中的媒介作用[J].中国人口·资源与环境,1991(4):39-43.

[22]张秀清,周巧姝.不同历史阶段的人地关系思想对自然环境的影响[J].长春师范学院学报(自然科学版),2009(4):64-67.

[23]侯仁之.历史地理学的理论与实践[J].北京大学学报(自然科学版),1979(3):119-124.

[24]史红帅.沙漠古都统万城学术研讨会在靖边县召开[J].中国历史地理论丛,2003(4):155-156.

[25]邓辉.统万城——民族文化交流的丰碑 生态环境变迁的见证[G]//陕西师范大学西北环发中心.统万城遗址综合研究.西安:三秦出版社,2004:1-15.

[26]魏收.魏书·胡方回传[M].清乾隆武英殿刻本,卷五十二列传第四十,529.

[27]侯仁之.历史地理学在沙漠考察中的任务[G]//中国北方干旱半干旱地区历史时期环境变迁研究文集.上海:商务印书馆,2006:2-8.

[28]侯仁之.从红柳河上的古城废墟看毛乌素沙漠的变迁[J].文物,1973(1):35-41.

[29]侯甬坚.统万城遗址:环境变迁实例研究[G]//陕西师范大学西北环发中心.统万城遗址综合研究.西安:三秦出版社,2004:211-222.

[30]王尚义,董靖保,牛俊杰,等.毛乌素沙地变迁之再认识[G]//陕西师范大学西北环发中心.统万城遗址综合研究.西安:三秦出版社,2004:223-238.

[31]吴宏岐.关于大夏国都统万城的城市形态与内部布局问题[J].中国历史地理论丛,2004(3):130-144.

[32]刘景纯.统万城布局结构及其相关问题的探讨和推测[G]//陕西师范大学西北环发中心.统万城遗址综合研究.西安:三秦出版社,2004:113-120.

[33]张力仁.大夏国都统万城的兴与衰[G]//陕西师范大学西北环发中心.统万城遗址综合研究.西安:三秦出版社,2004:78-87.

(责任编辑:黄仕军)

Theory and Practice of the Research on Regional History of Science

BU Fengxian, LIU Dandi,JI Xu,WU Wenhua

(NorthwestInstituteofHistoricalEnvironmentandSocio-EconomicDevelopment,ShaanxiNormalUniversity,Xi’an710062,China)

Regional history of science is one of the branch directions of history of science. On the theoretical basis of regional historical geography, it has great academic significance and practical value of strengthening the research of regional history of science. Therefore, in the fields of postgraduate cultivation, scientific research and the social practice activities of “learning to serve the society”, Shaanxi Normal University, with the disciplinary program of history of science, highlights the regional guide and problems collection of research on history of science in the northwest of China, concentrates on the problems about resources and environment that are related to the history and reality in northwest, and has formed some subject directions, such as the history of geography, history of agriculture, history of irrigation, history of disasters, history of construction of urban and rural areas and engineering that characterize of northwest region.

regional history of science; regional theme; regional setting; northwest region; historical geography research

2016-09-23

国家社科基金重点项目“中国历史农业地理研究”(13AZD033)

卜风贤(1966—),男,甘肃静宁人,陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院教授、博士生导师.

K921/927,N09

A

1008-7699(2017)01-0001-12