我国农村基本公共服务均等化实现模式探析

——以贵州省为例

杨应旭

(贵州大学 明德学院,贵州 贵阳 550002)

我国农村基本公共服务均等化实现模式探析

——以贵州省为例

杨应旭

(贵州大学 明德学院,贵州 贵阳 550002)

贵州省农村的基本公共服务均等化处于较低的水平,人口数量差异、人口结构变化、社会风气的影响、需求的分流与转移等因素影响着贵州省农村基本公共服务均等化的实现。为此,本文提出了跨区域联合供给模式、外部支持模式、精准化供给模式这三种可供贵州省农村公共基本选择的模式,这些模式对我国农村基本公共服务均等化的实现有着重要的借鉴意义。

农村;基本公共服务;均等化;模式

党的十八大报告已经明确提出,我国到2020年要总体实现基本公共服务均等化。[1]由于基本公共服务具有非排他、非竞争性,为此,提供基本公共服务是政府部门的核心任务,而基本公共服务水平则与社会经济和民众生活之间有着非常紧密的联系,是衡量一个地区的发展程度、民众的生活状况的重要依据。伴随着经济的不断发展,我国的基本公共服务水平处在不断提升的过程中,呈现出积极有利的发展态势。但不容忽视的是,我国的基本公共服务依然面临着供给结构不均衡、城乡差距大、东西部地区之间差距大等诸多问题,尤其是广大农村地区,基本公共服务依然维持在较低的水平,“农村地区居民享有的基本公共服务水平远低于城市地区居民”[2]。总之,“我国基本公共服务非均等化的现状已经是不争的事实”[3]。如果不及时、有效地解决当前存在的这些问题,那么基本公共服务水平的提升以及均等化的实现将会受到极为严重的制约。

其实,基本公共服务不仅仅是一个现实问题,在理论上也一直受到极大的关注。从哈丁的公地悲剧到奥斯特罗姆的公共事务治理,寻求如何有效提供公共服务的理论努力从未停止,基本公共服务的均等化问题就是当前得到极大关注的一个方面。均等化不仅仅是一种要求,更是现代民众的一项权利。已经有大量的研究对基本公共服务均等化指标体系的构建进行了探索,力求更为科学、客观地寻求基本公共服务均等化的路径,“基础教育、基础医疗卫生、公共就业服务、基本社会保障、基础设施”[2]等都被纳入到了基本公共服务均等化的框架内。但当前的研究在政策建议方面具有一定的雷同性,针对性和具体性未能有效体现出来,这也就阻碍了研究成果的实际应用。

为此,本研究以现有的理论成果为基础,但并不停留在政策的探讨,而是试图构建基本公共服务均等化实现的模式。同时,将对全国农村基本公共服务均等化的探讨具体落脚到贵州省农村。贵州省作为欠发达地区,贫困人口尤其是广大农村的贫困人口大量存在,虽然在各方面的努力下,“十二五”时期贫困人口从2011年的1149万人减少到2015年底的493万人,贫困发生率从33.4%下降到14.3%*参见《贵州省“十三五”脱贫攻坚专项规划(2016—2020年)》。,但目前仍是全国贫困人口最多的省份。严重的贫困问题也导致了基本公共服务的低水平,无论是水平的提升还是均等化目标的实现,贵州省农村都面临着比其他省份更加严峻的情况*参见2015年《贵州省统计年鉴》。。为此,对贵州省农村公共服务均等化模式的探索,能够有效推进贵州省农村地区的基本公共服务顶层设计,同时,对于全国其他省份农村基本公共服务均等化的实现起到积极的借鉴作用。

一、贵州省农村基本公共服务均等化现状分析

(一)贵州语境下的农村基本公共服务均等化

从目前的研究情况来看,基本公共服务均等化的基本内涵和框架是比较明确的,本身的概念边界是很清晰的。不过,随着经济社会经济情况的变化,贵州省农村民众对公共服务的需求、各地方的公共服务供给能力以及国家和省级层面的综合调配能力都发生了变化,为此,需要进一步明晰贵州语境下的农村基本公共服务均等化。

基本公共服务均等化是相对而言的,各个地方有不同的发展环境,民众有不同的诉求,不可能以统一的水平来衡量。贵州省的农村公共服务均等化主要目的在于对那些公共服务缺失、缺乏的地区进行弥补,逐渐形成一个相对完整的基本框架,然后再谋求水平的提升。需要注意的是,从目前的情况来看,其实贵州省的公共服务供给与公共服务均等化是整合在一起,两个目标有着较强的统合性,也即探索基本公共服务均等化的过程也是基本公共服务供给和完善的过程。

贵州省语境下的农村基本服务均等化内涵在很大程度上与自身经济发展水平有着密切的联系,为此,较为准确地描述贵州省语境下的公共服务均等化含义对于未来工作有着非常重要的指导意义。

(二)贵州农村公共服务均等化基本情况

目前,科学测量基本公共服务水平已经成为一个重要的研究任务,但却存在着测量方法和指标体系的科学性不足、评价参入较多的主观色彩,微观性的研究内容过少等问题[3],使得研究的结果存在不同程度的瑕疵。为此,本文不对贵州省农村基本公共服务水平评价指标的构建和精确测算进行讨论,而是通过综合已有研究成果来呈现贵州省基本公共服务均等化的水平。贵州省基本公共服务相关的研究情况详见表1。

通过大量文献搜索和筛选,决定以表1中的研究结果为例。通过观察可以发现,虽然这些研究对基本公共服务、均等化基本公共服务的定义及研究方法的使用存在一定的差异,但基本结果都显示出贵州省的基本公共服均等化处在一个较低的水平。

经济发展的不平衡是造成基本公共服务水平差异的重要原因[3],经济的落后导致了贵州省基本公共服务水平的低下,而在贵州省内,农村和城市之间的发展差异也注定了农村基本公共服务水平不高。

贵州省农村的整体经济发展水平均较低,贫困地域广,贫困人口多,贫困程度深,三大集中连片特殊困难地区*指滇桂黔石漠化区、乌蒙山片区、武陵山片区。的50个县、15365个行政村,分别占全省的56.82%和91.1%,全省一半以上属于贫困地区。经济发展状况的不理想导致了基本公共服务水平的低下。与此同时,贫困农村大多数分布在交通不便、产业不强、生态脆弱、环境恶劣的石山区、深山区和石漠化区,*参见《贵州省“十三五”脱贫攻坚专项规划(2016—2020年)》。这些客观因素也进一步加大了构建基本公共服务体系的难度,要实现均等化的目标更是难上加难。

综上所述,贵州省农村的经济发展水平较低,贫困问题比较严重,生产生活的环境极不理想,整体的基本公共服务水平处在较低的层次。

(三)推动农村基本公共服务发展的政策努力

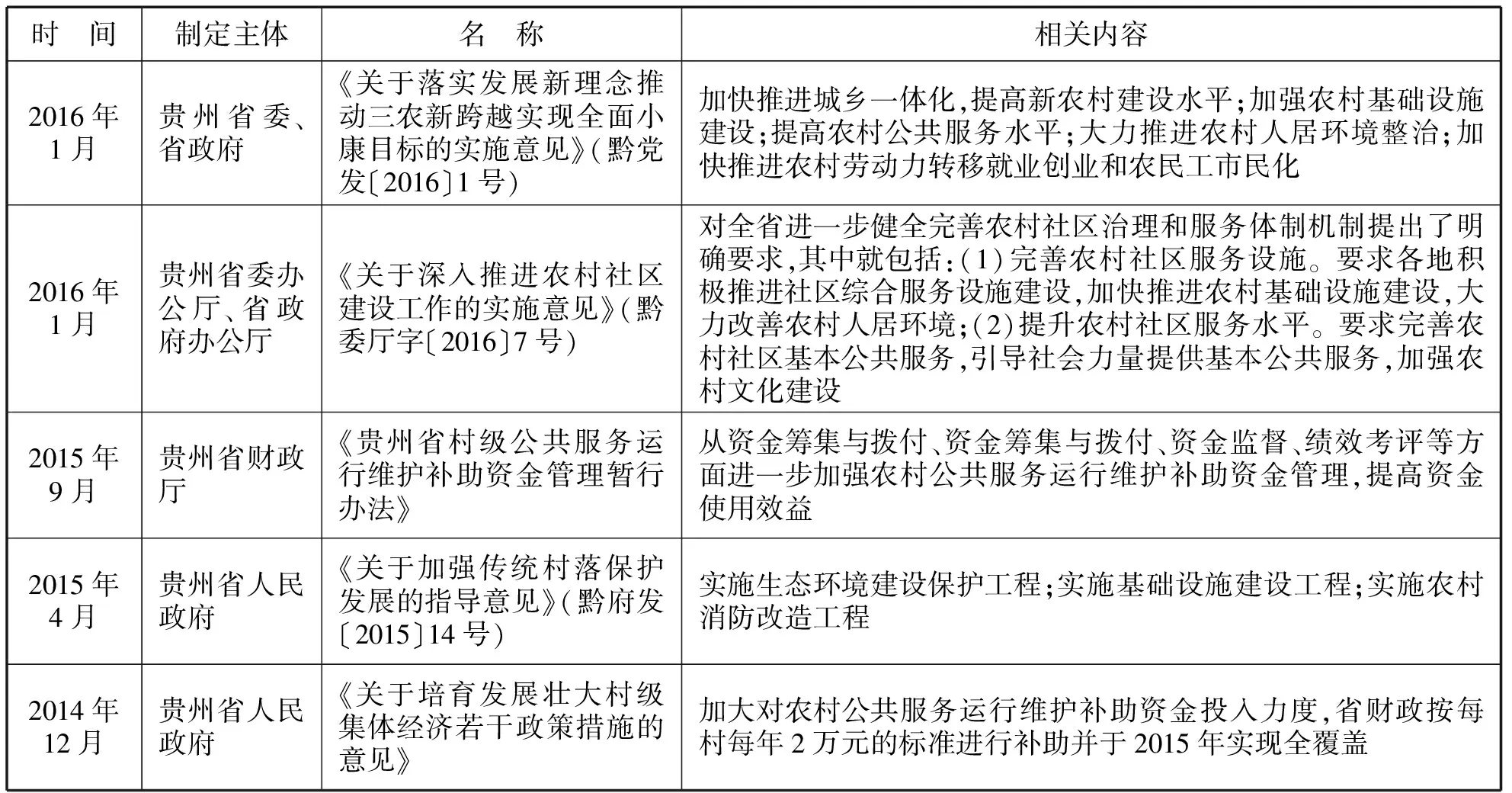

在看到贵州省农村基本公共服务均等化低水平的同时,也应看到贵州省自身为改变这种局面所进行的各种努力,其中之一是近几年制定了较多重要的政策,见表2。

表2 近期与贵州省农村基本公共服务相关的主要政策

从表2不难看出,贵州省希望通过一系列制度设计来改变既有的局面,力图从不同层面推进贵州省农村的公共服务发展,实现公共服务均等化。这种政策体系的构建与形成无疑会起到非常积极的作用,但从当前贵州省公共服务均等化的实际情况来看,政策效力并没有得到有效的释放,农村的基本公共服务状况并未从根本上有所改观。为此,充分明确当前的形式,寻求有效的路径就成为非常重要的一项任务。

三、基本公共服务均等化模式构建的影响因素

如前所属,在贵州省语境下,农村基本公共服务均等化的过程其实也是提升基本公共服务水平的过程,目前两者在过程和方式层面是能够统一的。构建基本公共服务均等化模式的影响因素,也是影响基本公共服务水平的因素。目前,下列因素对贵州省农村基本公共服务均等化有着重要的影响:

1.人口数量差异,需求分化

人口数量的差异是指一部分农村的人口大量减少,而另一部分农村的人口还相对较多,这种差异会对基本公共服务的需求产生不同的影响。

2015年,贵州全省年末常住人口为3529.5万人,其中乡村人口2046.76万人,相比2010年末减少了255.99万人。*参见2015年《贵州省统计年鉴》。由此不难看出,农村人口在贵州省总人口中依旧占据着极大的比例,农村总体的基本公共服务需求还是非常大。但同时需要注意的是,近年来农村常住人口呈现出不断减少的趋势,这必然会对基本公共服务的供给产生影响。

尤其是那些人口外流非常严重、常住人口已经非常少的农村,一些基本公共服务的需要量和使用率也就相应降低了,如果不对需求进行重新测算,那么就会导致投入和供给的浪费。

另外,还有一些生存环境比较恶劣的农村集中着较多的人口,太多的客观条件成为村民走出去的限制因素,同时也注定了基本公共服务供给的低水平,所以这些农村对基本公共服务的需求是比较大的,基本公共服务的水平也 需要进一步加强投入。

2.人口结构变化,需求结构调整

近些年来,贵州省农村有越来越多的青壮年外出务工,留下的多为老人、儿童,*参见《贵州省“十三五”脱贫攻坚专项规划(2016—2020年)》。使得农村的人口结构出现了较大的变化,而人口结构的变化自然也对基本公共服务的需求产生了影响。例如,老人和儿童这两类人群的年龄、身体特点,使得医疗和教育这两项公共服务的重要性增强,而其他的一些基本公共服务需求则相应减弱了,进行相应的供给调整是非常必要的。这种结构的变化需要对相关的资源尤其是资金的使用进行有针对性的使用。对于贵州省农村来说,集中力量办最重要的事情是比较切实可行的。

3.社会风气的影响

贵州省在对农村进行脱贫的工作中,部分群众存在“小富即安”思想,有的“等、靠、要”思想严重,只想靠低保生活,不愿意劳动致富,“要我脱贫”现象依然存在*同①。,这样的情况也常常表现在对待基础公共服务尤其是公共基础设施的态度上,部分村民往往只关注自己的得失,而丧失了邻里相助的传统,对基本公共服务供给的情况漠不关心,不愿意提供相应的帮助,同时对基础设施的维护缺乏主动性和责任心,导致了只关心自己的使用情况而排斥别人使用甚至随意破坏公共基础设施的现象,这对基本公共服务的供给和协调是非常不利的。当然,这样的情况也使得公共基础设施或者其他基本公共服务的修缮和维护就变得更为重要。

4.需求的分流与转移

农村社会的开放性相比以前已经有了非常大的变化,尤其是那些原本发展底子相对比较好的农村,例如贵阳市、遵义市等周边的农村,与城市距离很近,村民的生活同城市之间的联系也越来越多,当然,相应的对外部尤其是城市的公共服务情况就更加了解,使得他们在选择某些公共服务时会克服距离上的困难而到城市寻求质量更高的服务。例如,医疗方面,一些有条件的村民会选择到县里或者市里就医。同时,那些长期在城市务工的人员享受了较多的城市医疗带来的好处后,对于农村地区的基本医疗质量更加不相信,在老人、小孩或者其他亲戚需要到医院就诊的时候,往往会要求他们直接去城市或者距离较近的话就去他们务工所在的地方,这种需求的变化也需要值得重视:城市的压力增大了,而部分农村基本公共服务的使用概率降低了,为此,因地制宜地统筹城乡基本公共服务资源也有着极强的现实需要。

上述这些因素在当前贵州农村社会不同程度地存在着,会实实在在地对公共服务的供给产生影响,所以,必须充分考虑这些因素,公共服务供给以及均等化问题必须有针对性整合这些方面的因素。

四、贵州省农村基本公共服务均等化的具体实现模式

从当前的情况来看,由于受到资金、发展基础等各类因素的制约,贵州省农村基本公共服务的供给存在很大问题,基本公共服务的数量和质量均处在较低的水平,难以形成相对完整的基本公共服务体系。在这样的背景下,基本公共服务均等化的推进就变得非常困难,积极探索有效的基本公共服务均等化模式就成为一项极为重要的任务——既能提升公共服务的水平,也能有效实现公共服务的均等化。

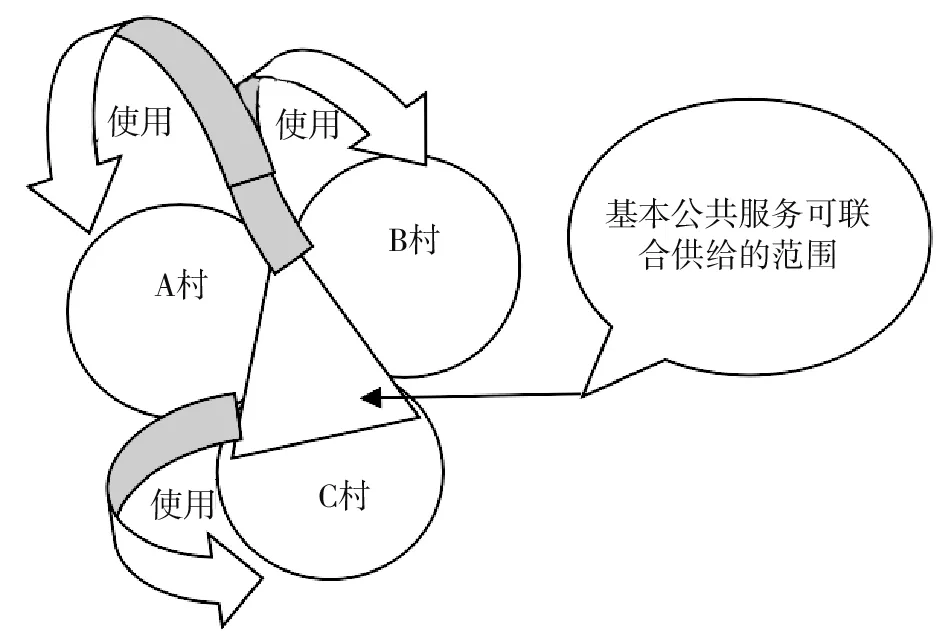

1.跨区域联合供给模式

这种模式(图1)主要适用于投入相对较大、供给存在相当难度,同时又需要考虑使用效率的基本公共服务。贵州省农村地区的基本公共服务基础薄弱,而且不同农村之间也存在一定的差异,不具备单独提供某项或者某些基本公共服务的能力。与此同时,当前农村的人口总量以及人口结构出现的一些变化,也需要对基本公共服务的供给结构和形式进行调整,可以采取跨区域联合供给的方式,即由相邻农村共同提供基本公共服务,从而节约成本,提高利用率。例如,学校的建设,某几个相邻农村的小学适龄孩子数量有差异,有的村多,有的村少,各自原本的教学设备、师资都非常薄弱,无法给孩子们提供相对较好的教育,而且这样的状况暂时也无力改变,在这样的情况下,就有必要进行跨区域联合供给,将相邻几个村的资金、师资、设备等集中起来,选取合适的位置,联合建设学校办学。当然,学校教育的跨区域联合供给,需要同步对交通情况进行改善,为了方便孩子上下学以及途中的安全,尽可能实现统一的校车接送,若没有条件置办统一校车,各个村须由专人负责孩子们的上下学和出行安全。这样的跨区域联合供给方式在一定程度上克服了基本公共服务供给的碎片化问题,也确保了基本公共服务的使用效率。

图1 跨区域供给模式

当然,基本公共服务的跨区域联合供给会涉及协调问题,有效的协调是实现目标的关键。就目前而言,贵州省农村基本公共服务跨区域联合供给过程中的协调可以依托扶贫工作所形成的跨地区合作机制*《贵州省“十三五”脱贫攻坚专项规划(2016—2020年)》指出,由各级领导形成协调小组,推进接壤的贫困乡镇“扶贫规划一体布局、扶贫产业一体发展、基础设施一体对接,公共服务一体优化、就业保障一体统筹、生态环境一体建设”,并负责统筹扶贫资金的整合使用和管理。,提高协调的效力。与此同时,这一机制本身也已经包含了有关基本公共服务的内容和要求,所以,机制运作过程也是推进基本公共服务供给和均等化的过程,很好地实现了目标和方式的统一。

2.外部支持模式

这种模式(图2、图3)运转的核心在于依靠外部的力量、资源支持来推动本村的基本公共服务发展。这些外部支持能够有效弥补农村在基本公共服务供给和维护中所面临的资金、建设、技术等各种问题,为其提供强有力的支撑和保障。对于贵州省农村而言,外部支持的作用主要体现在两个方面:一方面,外部力量进入的主要目的在于利用当地的资源来发展经济。在这一过程中,当地的经济发展也逐渐被带动起来,村级的资金或者物质性积累不断增加,这就为基本公共服务的供给提供了充分有效的保障。例如,遵义市遵义县的部分农村,通过招商引资的方式吸引了各种类型的外部投资产进入,很好地促进了当地的经济发展。随着村级和村民自身经济基础的牢固,住房、环境、基础设施等各项基本公共服务的水平也得到了提升;另一方面,外部力量的进入本身就与基础公共服务有很强的相关性,在投资建设的同时直接改善了基础公共服务状况,最为明显的一点就是商品住房的开发。例如,贵阳市白云区的一些农村原本的状况一般,但伴随着房地产开发商的进入而发生了改变,因为在建设楼盘的过程中往往会推动学校、医院、交通以及基础设施等的配套建设,从而大大改善了当地的基础公共服务状况。

图2 外部支持模式(1)

图3 外部支持模式(2)

当然,要争取外部的支持,农村必须充分发挥自身的资源优势、政策优势,提升对外部力量的吸引力。例如,贵阳市白云区的一些农村之所以能够吸引较多的房地产开发商入驻开发,很关键的一点就是为房地产开发商在土地购置、政策保障方面提供了诸多的保障。所以,贵州省各个农村可以通过发挥自身的资源优势或者提供优惠政策来吸引外部力量的支持,这样不仅能够有效改善基础公共服务状况,也能为促进本地的经济发展注入积极的动力。

3.精准化供给模式

精准化供给模式(图4)的提出主要是对精准扶贫的延伸和具体化。精准扶贫要求各项工作有较强的针对性,以提高扶贫脱贫的效率,而精准化供给的目的也在于基本公共服务的有的放矢,充分利用农村有限的资源,提高资源投入、基本公共服务建设与使用的效率。

图4 精准化供给模式

一方面,需要集中自身的资源,以提供最需要、最关键的基本公共服务。由于自身的基本公共服务基础薄弱,供给能力十分有限,必须把资源集中到具有现实需求的项目上。例如,毕节地区各个农村有着大量的留守儿童,就必须集中力量尽可能改善孩子们的学习条件和环境,其中小学又是重中之重。而对于长期只有老人、儿童驻守或者老弱病残群体较多的农村而言,就必须特别重视医疗卫生服务的提供。如果一味地追求投入的广度,那么就难以起到真正的效果。

另一方面,需要利用好精准扶贫的契机,积极争取资源,有针对性地推动当地基本公共服务的发展。“十三五”期间,中央财政专项扶贫资金、中央基建投资用于扶贫开发的资金等的增长幅度、中央财政一般性转移支付,各类涉及民生的专项转移支付,都将进一步向贫困地区倾斜,将会有更多事关贫困地区民生发展的重大项目落户全省贫困地区,健全农村基础设施投入长效机制、促进基础设施和基本公共服务向农村延伸。*参见《贵州省“十三五”脱贫攻坚专项规划(2016—2020年)》。在这样的情况下,贵州省各农村必须充分了解自身基本公共服务的现状与需求,强化精准供给的意识,积极争取、主动引导资金、物质、技术等各项资源,推动基本公共服务的有效发展。

以上这三种模式有不同的特点,既可以单独使用,也可以结合变化使用,最主要的目的就是充分考虑贵州省农村的具体情况以及各农村民众最急切的需求。

五、结语

我国农村整体基本公共服务均等化水平的提升和个体间水平差距的缩小,对于实现城乡基本公共服务一体化进而提升我国总体公共服务均等化水平有着非常重要的意义。然而,这也是一个非常困难的过程,我国农村地域广阔,整体发展水平依然较低,个体间在不同层面存在较大的差异。在客观上导致了基本公共服务均等化水平的差异,与此同时,农村社会发生了以及正在发生着各种各样的变化,这些变化不仅影响了农村的生产生活,也影响了农村基本公共服务的供给和均等化的实现,为此,必须对变化背后所隐含的动态性因素进行关注。总之,整合各类因素,选择有效的方式来推进农村的基本公共服务均等化有着很强的现实紧迫性。

本研究所探索的模式是以贵州省农村的客观情况为基础,对于本地的基本公共服务均等化有着积极的意义。当然,这一模式特殊性背后所体现出来的逻辑和理念对于其他省份的农村同样有着共性化的延伸意义:一方面,目前,我国农村整体的基本公共服务均等化水平还比较低,有着很大的改善机遇和空间,而且一些农村尤其是欠发达地区农村有着与贵州省农村非常相似的情况,即不仅基本公共服务供给存在很大的不足,而且均等化水平非常低。另外,即便是在一些经济发达且总体基本公共服务水平较高的省份,依然有部分农村面临着非常困难的局面。所以,相类似情境的存在,使得贵州省农村基本公共服务均等化实现模式在客观上对上述这些情况有着较大的借鉴意义;另一方面,全国农村基本公共服务均等化水平的提升需要一定的模式引导,从而使得各项工作更具针对性和整体性。贵州省农村基本公共服务均等化实现模式的探索也是一种逻辑的探索。这样的逻辑包含着对自身需求的正确定位、实际情况的把握、目标的明确以及资源的有效整合等内容。贵州省农村基本公共服务均等化的实现模式对贵州省农村而言,是一种适应性、提高性的探索,符合了自身的客观情况,但逻辑是相通的,其他需要提升基本公共服务均等化水平的农村也可以参考相类似的逻辑,明晰自身的各类动态性因素,结合自身的实际情况,从而发展出更多的实现模式。

综上,贵州省农村基本公共服务均等化实现模式的探索对全国农村基本公共服务均等化的实现有着积极意义。当然,贵州省农村自身的基本公共服务均等化提高,也会为全国农村乃至全国总体的基本公共服务均等化进程做出积极的贡献。

[1] 孔凡文,张小飞,刘娇,等.我国城乡基本公共服务均等化水平评价分析[J].调研世界,2015(7):9-12.

[2] 郭小聪,代凯.国内近五年基本公共服务均等化研究:综述与评估[J].中国人民大学学报,2013(1):145-154.

[3] 范柏乃,傅衍,卞晓龙,等.基本公共服务均等化测度及空间格局分析——以浙江省为例[J].华东经济管理,2015,29(1):141-147+174.

[4] 王晓玲.我国省区基本公共服务水平及其区域差异分析[J].中南财经政法大学学报,2013(3):23-29.

[5] 姜鑫.我国城乡基本公共服务均等化程度评价与对策[J].经济与管理,2012(5):39-43.

[6] 刘成奎,王朝才.城乡基本公共服务均等化指标体系研究[J].财政研究,2011(8):25-29.

[7] 王新民,南锐.基本公共服务均等化水平评价体系构建及应用——基于我国31个省域的实证研究[J].软科学,2011(7):21-26.

[8] 柳劲松.基于Topsis法的农村基本公共服务能力地区差异评价——来自31个省市农村地区的实证[J].安徽农业科学, 2009(10):4684-4686.

(责任编辑 钟昭会)

2016-09-12

贵州省教育厅2015年度人文社科研究基地项目“城市化进程中城乡基本公共服务均等化研究”[(2015)D015]。

杨应旭(1973—),男,贵州仁怀人,副教授。研究方向:人口与经济。

C912.82

A

1000-5099(2016)06-0107-06

10.15958/j.cnki.gdxbshb.2016.06.017