连续T梁桥支座顶升更换的模拟分析

毛科强,陈辅一,李胡涛

(长安大学 公路学院,陕西 西安 710064 )

连续T梁桥支座顶升更换的模拟分析

毛科强,陈辅一,李胡涛

(长安大学 公路学院,陕西 西安 710064 )

以某公路标段的外观检测为背景,选取其中具有代表性病害的T梁为依托工程,通过有限元模拟几种支座顶升更换的工况,研究桥梁随支座顶升的变化规律。结果表明,采用间隔顶升的方案,最有利于桥梁结构的受力。

连续T梁;支座顶升;模拟分析

连续T梁桥以其结构简单、受力明确、材料节省、架设安装方便、跨越能力大等优点而被广泛使用。从现有投入使用的公路桥梁来看,橡胶支座依然被广泛使用,但此类支座在运营数年后往往会出现各种各样的病害,成因也较复杂,因此在桥梁的养护阶段不可避免地出现支座更换的问题,同时它也是整治支座病害、改善桥梁受力、恢复正常交通最有效的方法之一。

为解决支座更换过程中梁体受力过大、不均匀的问题,综合考虑顶升的安全性,国内外提出了大量的顶升施工方案,但大都只对箱梁或简支梁,而对T梁支座顶升的研究和应用较少。本文采用有限元数值模拟方法,通过midas civil建立实桥模型,对连续T梁桥的顶升过程进行研究和分析,为此类桥梁的应用提供一定的技术参考。

1 工程概况

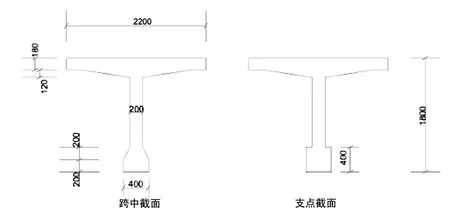

某大桥为四跨连续T梁桥 (4×30 m),采用满堂支架现场分段浇筑。主梁采用变截面形式,梁高均为1.8 m,支点到跨中段采用线性变截面形式,其中支点、跨中处截面,见图1。全桥横桥向设置6片T梁,每片T梁底板宽0.4 m,顶板采用渐变截面,厚度为0.18 m,腹板宽0.2 m,底部设置马蹄结构,桥面宽1.1 m。每跨设置5道横隔板,横隔板采用矩形截面,高1 m,宽0.3 m。梁端采用矩形橡胶支座。

图1 跨中、支点截面

随着现有车流量和载重量的增加,该桥经多年运营后,发现两侧梁端共有7个支座出现不同程度的损坏,其中出现橡胶老化、裂纹的为3个,以左侧4#最为严重,裂纹宽度达到2 cm;出现支座偏压的为1个;出现剪切的为2个;出现部分脱空的为1个,为右侧2#支座。加之边梁常年受到风、雨的侵蚀,其支座处上、下钢板出现严重的锈蚀。在T梁自重和车辆荷载的反复作用下,主梁的变形虽然是稳定的,但部分支座的老化开裂、脱空已经使梁体产生了扭转和不均匀受力,影响主梁的耐久性及安全性,所以必须进行部分支座的更换。

为了模拟连续T梁桥的支座顶升更换的过程,选取最不利情况,即全桥12个支座均需更换,分不同工况进行仿真分析。

2 顶升控制原则及方法

T梁在顶升过程中,为保证施工安全,应采取合理的顶升方案。结合连续T梁的受力特点,提出以下控制原则:

(1) 各控制截面应力满足规范要求;

(2) 保证各控制截面受力均匀;

(3) 保持连续梁桥的线形,防止挠度过大;

(4) 实时监控控制截面的挠度变化;

为达到以上顶升控制原则,拟采取的方法为:

(1) 实桥仿真分析。以实桥的实际受力为依据,按最不利的工况进行仿真模拟,尽可能模拟各工况条件下成桥运营阶段的内力、应力。

(2) 封闭交通。顶升过程中,必须封闭交通,实时监控各控制截面的应力、应变,如有超限,必须暂停施工,找出原因,并采取相应的安全措施。

(3) 统一指挥、调度。设专人统一指挥支座的顶升。

(4) 控制顶升速度和顶升压力。在顶升过程中一定要遵循压力与行程双控制的原则,并以行程为最终的控制指标,避免由于起顶不均匀而造成桥面的剪切破坏。

3 顶升施工有限元模型分析

3.1 有限元模型的建立

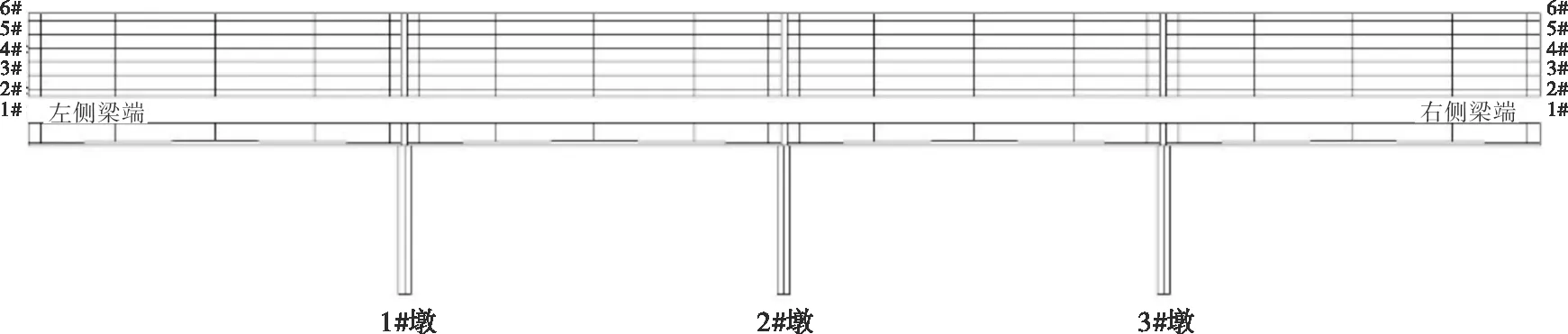

采用有限元软件midas civil进行成桥状态的模拟分析。全桥总长120 m,分为4跨,每跨长30 m。每跨划分为不等距的7个单元,各片主梁在横向通过虚拟横隔板相联系,横隔板采用等级为C50的混凝土参数:分别设置在距梁端1 m、7 m、15 m、23 m、29 m处,主梁在横隔板处刚性连接,横隔板上各点刚性连接,主梁其余部分通过湿接缝相连接,由于湿接缝刚度远小于横隔板刚度,因此在这些部分可不予考虑。桥面铺装按二期荷载考虑,均匀分布于整个桥面。全桥采用三束曲线预应力筋,两端同时张拉(后张法),两端约束采用弹性橡胶支座,支座采用只受压不受拉结构形式,支座参数见表1。桥墩墩顶处不设支座,采用刚性连接,仿真过程按一次顶升到位进行模拟。全桥主梁由394个节点和470个梁单元构成。其中,桥墩从左到右依次为1#、2#、3#墩,支座编号沿y轴正方向由外及里依次为1#、2#、3#、4#、5#、6#,T梁编号沿y轴正方向由外及里依次为1#、2#、3#、4#、5#、6#。其布置如图2所示,全桥梁单元有限元模型如图3所示。

表1 支座参数表

支座尺寸承压面积支座净高/mm剪切刚度G/MPa抗压弹性模量E/MPa200mm×200mm190mm×190mm421487支座形状系数S支座抗扭惯性矩Ip/cm4抗弯惯性矩Iy/cm4SDx/(kN·m-1)SRx/(kN·m-1)9.518487108604188894SDy/(kN·m-1)SRy/(kN·m-1)SDz(kN·m-1)SRz(kN·m-1)86012608601260

图2 桥墩及支座布置图

图3 全桥梁单元有限元模型示意图

3.2 顶升施工方案

3.2.1 顶升量的确定

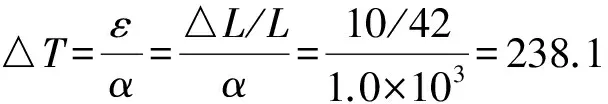

顶升更换支座的方法主要有“整体顶升”和“局部顶升”两种。整体顶升方案施工速度快,但投入使用的设备多、成本高,不适宜在连续梁中应用,本文采用纵向单点逐墩、横向同步顶升的施工方法,通过千斤顶顶升主梁。支座按实际尺寸输入模型,长、宽、高分别为:200 mm、200 mm、42 mm。用温度荷载来模拟顶升量的大小,其原理为:

(1)

式中,△T为温度改变值,℃;ε为支座应变;a为支座线膨胀系数,1/℃;△L为顶升量,mm;L为支座高度,mm。

综合考虑支座的偏压及施工的偏差,建模时单跨30m的T梁,顶升量取10mm。

3.2.2 顶升模拟

为寻求最优的顶升方案,将实桥的工况分为以下9种:工况1,连续T梁桥在自重、二期、温度荷载、预应力等荷载(常规荷载)作用下的效应;工况2,常规荷载+1#支座顶升10mm;工况3,常规荷载+2#支座顶升10mm;工况4,常规荷载+3#支座顶升10mm;工况5,常规荷载+1#、2#支座顶升10mm;工况6,常规荷载+1#、3#支座顶升10mm;工况7,常规荷载+1#、2#、3#支座顶升10mm;工况8,常规荷载+1#、3#、5#支座顶升10mm;工况9,常规荷载+1#~6#支座均顶升10mm。由于本模型左、右对称,故本文只研究左侧梁端的支座顶升受力情况。

4 结果与分析

4.1 各工况下的结构效应值

按上述顶升施工方案进行实桥的仿真模拟,在模拟过程中,不允许控制截面沿桥纵向出现拉应力(C50混凝土的抗拉强度设计值为1.89MPa;抗压强度设计值为23.1MPa)。模拟的结构效应值结果见表2。

表2 各工况下结构效应值

工况工况1工况2工况3工况4工况5工况6工况7工况8工况9截面应力上缘应力/MPa0.00-0.460.030.050.290.170.320.220.00左侧梁端-5.60-5.71-5.51-5.55-5.72-5.62-5.68-5.77-5.81第一跨跨中-4.46-4.55-1.10-1.68-1.16-1.73-1.76-1.75-1.831#墩顶-5.14-5.17-5.22-5.25-5.25-5.28-5.30-5.30-5.35第二跨跨中-2.68-2.66-0.11-8.71-9.78-0.75-0.74-0.74-0.722#墩顶-5.14-5.14-5.19-5.23-5.19-5.22-5.22-5.22-5.21第三跨跨中-4.45-4.46-1.10-1.67-1.10-1.67-1.67-1.67-1.673#墩顶-5.58-5.59-5.62-5.63-5.62-5.63-5.63-5.63-5.64第四跨跨中0.000.050.000.040.00-0.040.000.00-0.01右侧梁端下缘应力/MPa0.000.090.030.030.070.050.070.060.00左侧梁端-5.77-5.42-5.79-5.69-5.40-5.50-5.52-5.23-5.34第一跨跨中-7.55-8.81-1.05-6.82-9.95-0.65-6.18-0.62-0.541#墩顶-1.28-1.22-1.25-1.17-1.20-1.14-1.10-1.10-1.00第二跨跨中-6.72-6.77-1.31-7.32-1.33-0.92-0.93-0.93-0.952#墩顶-1.28-1.29-1.30-1.23-1.31-1.24-1.25-1.25-1.28第三跨跨中-7.45-7.44-1.06-6.98-1.06-0.70-0.70-0.70-0.693#墩顶-5.76-5.76-5.76-5.72-5.76-5.72-5.72-5.72-5.70第四跨跨中0.000.000.000.000.000.000.000.000.00右侧梁端左侧支座/kN777.144306.509753.539910.635519.369969.365419.299460.87801.47右侧支座/kN777.44777.51789.62792.93789.69792.99793.05793.05793.24

注: 1、工况1、2以1#梁为研究对象;工况3、5以2#梁为研究对象;其余工况均以3#梁为研究对象。 2、应力:+为拉应力,-为压应力。

4.2 计算结果

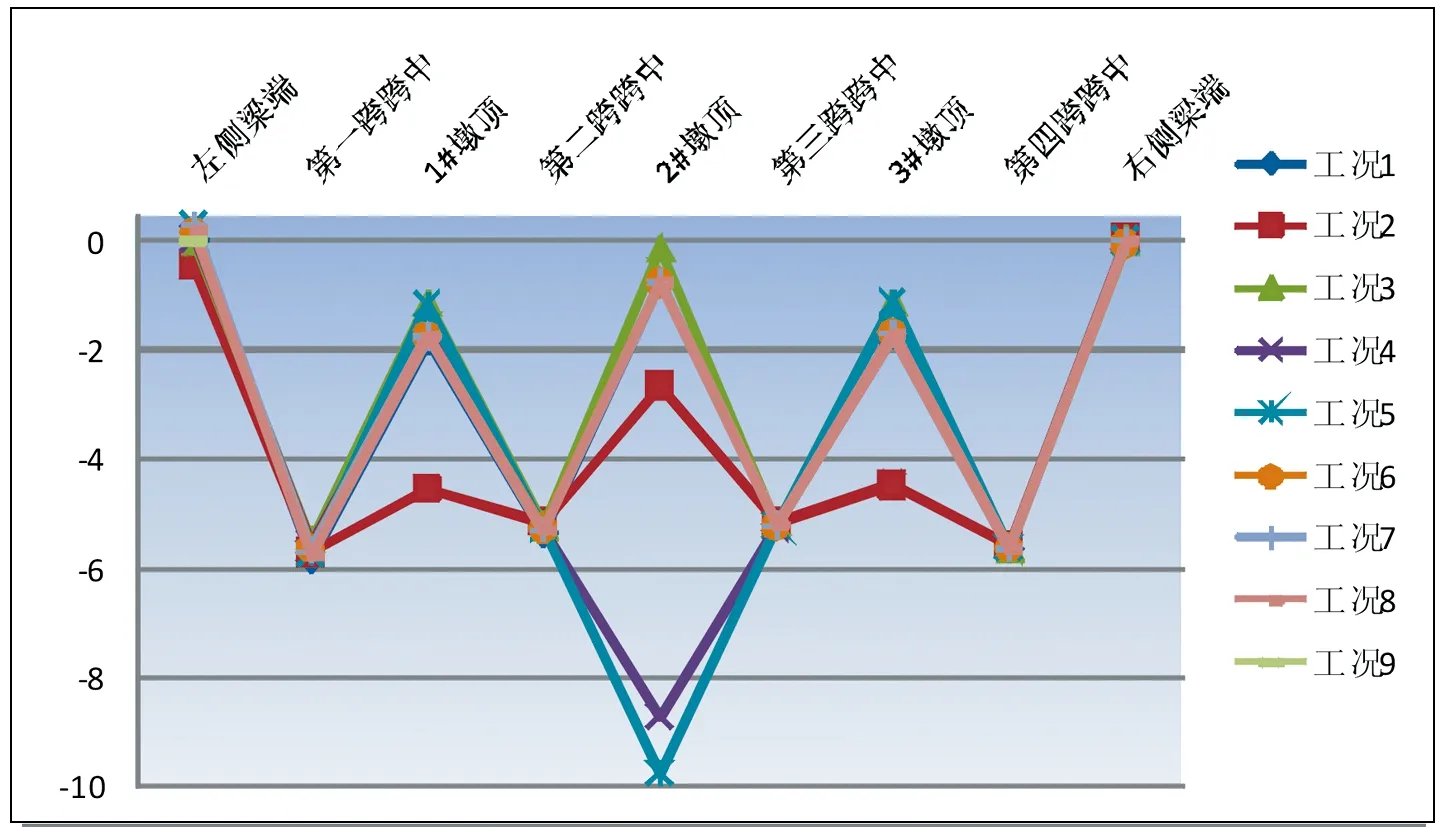

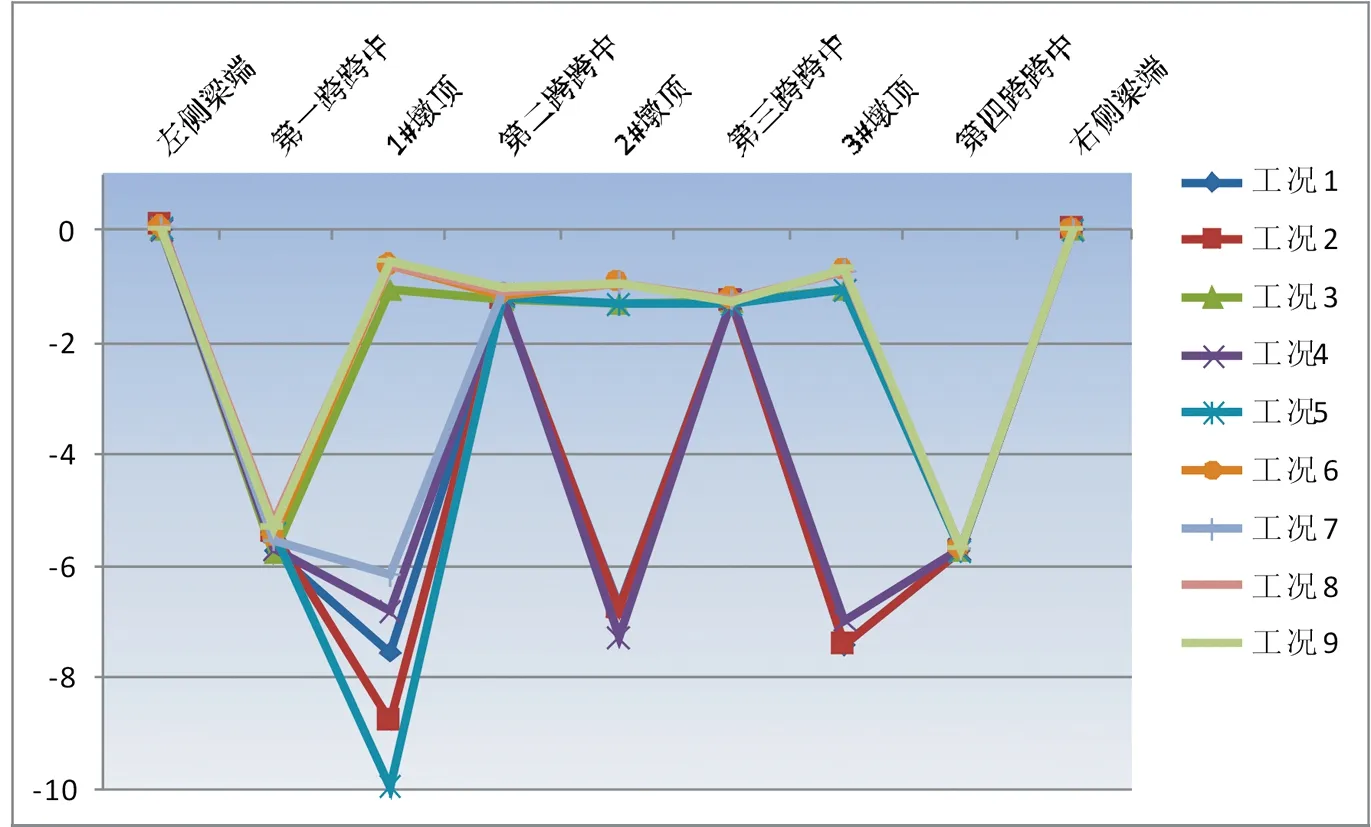

为了更清楚、直观地观察T梁上、下缘在各工况作用下的应力变化规律,提取表2中的应力数据,绘制成图,其结果如图4~图5所示:

单位:MPa

图4 各工况作用下T梁上缘应力

单位:MPa

图5 各工况作用下T梁下缘应力

4.3 结果分析

4.3.1T梁上缘应力

各工况作用下的T梁上缘应力基本呈左右对称的趋势,这与上缘无外界约束以及结构左右对称有关。工况4、5在2#墩顶出现较大值的原因,一方面是3#支座(工况4)靠近跨中,引起的应力最大;另一方面与1#、2#支座(工况5)引起的偏载最大有关。偏载引起的影响在工况2中得以印证。

4.3.2T梁下缘应力

各工况作用下的T梁下缘应力沿桥梁纵向变化较大、无规律,这与下缘在各桥墩墩顶固结有关;1#墩顶出现较大值的原因是它离顶升端左侧较近,受力较大。工况9作用下的T梁应力最为均匀,因为在此工况作用下,支座顶升个数最多、受力最为均匀,消除了支座偏载的影响。

T梁上、下缘应力在各工况作用下的跨中应力几乎相同,一方面是因为各工况下所受的荷载一致,另一方面是与顶升量较小。T梁上、下缘应力最大值均出现在工况5中,这是支座最大偏载所致。

4.3.3 支座反力

支座反力波动性较大,一方面与仅一侧顶升的施工方法有关,另一方面与顶升施工方案引起的偏载有关。在实际的施工过程中,为消除这种波动性,可采取两边同时顶升的施工顺序。

5 结论

(1)在以上九种工况中,只有工况1和工况9连续梁一端的6个支座受力较为均匀,其余工况中,支座受力则极为不均匀,其中受力最大的支座反力为最小支座反力的12.35倍。

(2)在以上九种工况中,T梁上、下缘均未出现拉应力,均满足应力要求,但顶升过程中,依据上、下缘受力均匀且较小的原则,只有4种工况(工况3、工况6、工况8、工况9)满足要求。

(3)结合横隔板内力和T梁变形挠度两个指标参数,只有工况6和工况9满足要求;在工况9中,支座受力均匀,但应用的千斤顶数量也最多,对施工成本不利。最终选取工况6(1#、3#同时顶升)为最终的顶升方案(即先顶升1#、3#支座;再顶升2#、4#支座;最后顶升6#支座)。

(4)在工况6为最终的顶升方案的基础上,研究其最佳顶升量,以主梁两端的支座反力为参考指标,得最终的顶升量为2mm。

[1] 郭艳芬,杨圣超,张永水,等.简支转连续梁桥支座更换新方法的仿真分析[J].公路,2009,631(7):75-78.

[2] 岳军生,陈克群,陈志东.贵州南坳田大桥支座更换施工控制[J] .公路,2008, 615(3):96-97.

[3] 卢伟荣,刘世臣,张瑞杰,等.连续梁桥更换支座顶升施工控制[J] .公路,2012, 666(6):80-86.

[4] 罗文林,吴海林,刘志国.同步顶升技术更换连续梁梁桥支座施工方案[J] . 西部交通科技,2010, 34(5):62-66.

[5] 丁慧楠.整体同步顶升梁板更换桥梁支座的应用研究[D] .长春:吉林大学,2007.

[6] 张昱.混凝土连续梁桥支座更换顶升优化研究[D] .长沙:中南大学,2014.

[7] 吴耀冬.基于内力优化桥梁顶升支座更换技术的研究[D] .成都:西华大学,2013.

[8] 陈福斌.某钢箱梁桥支座脱空原因分析及处治[J] .中外公路,2010, 30(4):149-152.

[9] 赵贵英.板式橡胶支座剪切变形过大的原因分析及解决方案[J] .城乡建设,2012,19 (12):149.

[10] 张仁根.简支转连续梁桥支座更换新技术研究[J] .公路,2011,656 (8):84-88.

[11] 中华人民共和国交通运输部.公路桥涵设计通用规范:JTGD60-2015[S] .北京:人民交通出版社,2015.

Continuous T bridge bearing simulation analysis of support replacement

MAO Ke-qiang,CHEN Fu-yi,LI Hu-tao

(SchoolofHighway,Chang'anUniversity,Xi'an710064,China)

Taking a road blocks the appearance of the test as the background , selecting the representative disease of T beam relied on the project, by replacing the finite element simulation of several support conditions, Study on the variation law of the bridge with the support?,to provide technical reference for the bearing replacement.?The results show that the interval lifting scheme is the most beneficial to the bridge structure.

Continuous T beam;Supporting lift;simulation analysis

2016-06-30

交通部交通科技发展项目(20120027)

毛科强(1987—),男,山东日照人,硕士研究生。

1674-7046(2016)06-0043-05

10.14140/j.cnki.hncjxb.2016.06.009

U445

A