宋代士人的私人通信與遊訪

——立足於相關制度和社會背景之考察

曹家齊

宋代士人的私人通信與遊訪

——立足於相關制度和社會背景之考察

曹家齊

士人之間頻繁的交往和他們之間形成的廣密且複雜的社會網絡,以及在此基礎上興發的文化盛況,是兩宋時期所呈現的突出特徵。而維持和保障士人社會網絡的手段和途徑,則是與往時有所不同的交往方式。北宋時允許官員私書附遞,無疑具有劃時代意義。從此,士人之間交往形成新的風貌。在士人私行方面,宋代亦有較前代進一步的制度保障,即凡是品官之家皆可入驛。但實際上,有官士人私行並不太多入驛止宿,而多見宿於店肆和佛寺。這一方面與驛傳設置的局限性有關,另一方面則是與徵收流通商品稅有關的私路和店肆之發達、佛教影響深入社會生活等時代背景相關。宋代士人的私人通信和遊訪所呈現之面貌,應是唐宋社會變革産生的結果。

關鍵詞: 宋代 士人 私書附遞 遊訪

一 前 言

自有人類社會開始,交往便應是人們社會生活的基本内容之一。自文字成爲人們記事及傳遞信息之工具,迄電信時代來臨之前,互通書信與走訪會面便應是居於異地之人們交往之主要方式。隨着社會經濟及文化的複雜化,人們的書信往來及相互走訪亦愈加頻繁,且與社會經濟、文化之演生互爲因果。這一現象在世界各地區歷史上應是一致的。中國歷史,特別是古代歷史,相對於世界其他地區之歷史,内容較爲豐富,尤能展現此現象。其中又以中古以後爲甚。瀏覽《全唐文》,抑或現存唐人文集,不僅大量書啓顯列其目,其裏外反映出的遊訪活動亦頻頻可見。再將眼光後移至十到十三世紀,特別是兩宋政權統治之時空之内,此現象更令人嘆爲觀止。不僅《全宋文》、《全宋文補編》當中,有二萬份書信,占了《全宋文》總數的九分之一,一些宋人別集内書信數量亦是多得驚人。如朱熹就留有書信多達二千四百份。*參見李偉國《宋代書信的類別和形態初探》,“十至十三世紀中國精英的交流: 以書信與筆記作爲研究材料”(Pembroke Workshop, Oxford: Letters and Notebooks as Sources for Elite Communication in Chinese History, 900-1300)與會論文,2014年1月。平田茂樹《宋代書信的政治功能——以魏了翁〈鶴山先生大全集〉爲線索》,“九至十五世紀的中國學術研討會”(Conference on Middle Period China, 800-1400)與會論文,哈佛大學,2014年6月。其内外反映出的人際往來更是頻繁。

當然,文獻中體現出的書信收發者及交遊主體人物,多是士人,或多是居官士人,而非平民百姓,亦可說是總人口中之少數。儘管如此,他們卻是當時知識人之代表,在一定程度上堪稱影響一個時代的核心。故其頻繁的書信往來和交遊仍不禁令人感覺宋代歷史進入一個嶄新的時代。

宋代士人留存的大量書信及其交往自然受到學人的關注,大家不僅從中解析出士人的社會關係網絡、藝業特徵,亦注意到書信在宋代社會中曾經産生的重要作用。*2014年1月9日,由魏希德教授發起,在英國牛津大學彭布羅克學院(Pembroke College, University of Oxford)舉辦了“十至十三世紀中國精英的交流: 以書信與筆記作爲研究材料”(Letters and Notebooks as Sources for Literati Communication in China, 900-1300)國際學術工作坊。相關論文有: 黃寬重《論學與議政——從書信看孫應時與其師長的時代關懷》(Discussing Learning and Government: How Sun Yingshi and His Teachers Engaged with Contemporary Society as Shown in Epistolary Writings)、平田茂樹《宋代科挙社会のネットワークー魏了翁“鶴山先生大全文集”の“書”と“啓”を手がかりとしてー》(Social Networks and the Civil Service Examinations during the Song Dynasty: The Case of Wei Liaoweng’s Epistolary Writings)、祝平次《書信往來與南宋理學的發展: 以朱熹與張栻之間的通訊爲例》 (Letters and the Development of Southern Song Neo-Confucianism: The Correspondence between Zhu Xi and Zhang Shi)、朱銘堅《中州啓劄與金元時期的精英交流》(Zhong Zhou Qi Zha 【Epistolary Writings of the Central Plain】 and Elite Communication in Jin-Yuan China)等。但士人書信與交往涉及問題極廣,可討論議題亦甚多。如其與制度之因應,亦即相關制度之規定及士人書信傳遞與交往對制度之利用的真實狀況,便是值得討論的問題之一。當然,文獻呈現出的宋代士人書信與交往事實,有相當數量是商討公事之文書與函件,及伴隨赴任、謝任、參部、巡歷、出使、館伴外使等公事差旅所産生的飲宴、遊歷、聚會等交往。其中自然有充分之制度保障和支撑,其間相關史迹亦較清晰。但書信中亦似乎更多的是士人之間的私人往來信件,士人之間非因公差之便而進行的遊訪、聚會、講學活動亦甚爲頻繁。如周必大幾種私行日記中所記,途中同僚及親朋迎送、招待便十分頻繁。再如南宋時期著名的學術盛事寒泉之會、鵝湖之會、三衢之會等,便都是朱熹、呂祖謙等人以私人書信和非公差遊訪商定促成的士人私人性質的學術聚會。另外,即便是公差過程中産生的士人交往,亦不少屬於因便之私人遊訪。其間書信如何傳遞及行旅宿頓是否利用相關制度、多大程度上利用制度之便,都是對今人來說饒有興味的問題。儘管已有學者很早就論及私人書信傳遞,並稱宋代私信傳遞開始納入國家郵遞的業務範圍,*參見趙效宣《宋代驛站制度》,臺北,聯經出版事業公司,1983年,頁25—28;陳鴻彝《中華交通史話》,北京,中華書局,1992年,頁196—197;曹家齊《宋代交通管理制度研究》,開封,河南大學出版社,2002年,頁110。但都局限於簡單舉例說明;對士人私人通信方式與具體狀態之認識,仍顯模糊。而關於士人之間之私相遊訪與制度及社會背景之關係,則向乏論者。故不揣謭陋,欲對宋代士人之私人通信與遊訪問題專作探討。

二 宋代士人私人通信的主要方式

中國古代官方之“置郵而傳命”,*《孟子注疏》卷三上《公孫丑上》,十三經注疏本,北京,中華書局影印,1980年,頁2684中。清晰可知是從周代始。一般認爲,周秦以來,至於唐、五代,歷代王朝之郵驛多數情況下都不負責傳遞私人信件。這是現存文獻給人的印象,應該基本符合事實。但私人之間的通信聯絡在一開始便是存在的,究竟通過什麽方式傳遞,史載不詳。可以想象的,或是差專人傳送,或是托親友、商客及官方信使捎帶。貴族、官僚憑藉特權和職務之便,私下利用官方郵驛傳遞私書者,當亦有之。因官方郵驛不負責傳遞私人信件,隨着私人通信需要的增强,便開始出現私郵,即私人興辦的通信組織。如在漢代,鄭當時“孝景時,爲太子舍人,每五日洗沐,常置驛馬長安諸郊,存諸故人,請謝賓客,夜以繼日,至其明旦,常恐不徧”。*《史記》卷一二〇《汲鄭列傳》,北京,中華書局,2013年,頁3754。漢武帝時,王溫舒爲河内太守,“令郡具私馬五十疋,爲驛自河内至長安,……河内皆怪其奏,以爲神速”。*《漢書》卷九〇《酷吏王溫舒傳》,北京,中華書局,1962年,頁3656。王溫舒置驛雖爲方便自己與朝廷之聯繫,但屬於私人郵置,在奏章之外傳遞與己相關的私人信件應在情理之中。大概因漢代以後私遞、私書之盛行,官員之間便於交接,不利朝廷之統治,魏晉南北朝至隋朝,便屢見官吏互通私書之禁。如唐李涪《刊誤·短啓短疏》稱:“今代盡敬之禮,必有短啓短疏,出於晉宋兵革之代。時國禁書疏,非弔喪問疾,不得輒行尺牘。”*李涪《刊誤》卷下,明刻百川學海本,葉8B;又見文淵閣四庫全書本,850册,頁181上。而《宋書》中又有“官比不聽通家信,消息斷絶”之記載。*《宋書》卷七九《文五王傳·竟陵王誕》,北京,中華書局,1974年,頁2027。既禁私書,私郵當亦在抑之列。這一局面至唐代始見改變。

武德九年(626)十二月,唐太宗下《令内外官相存問詔》稱:

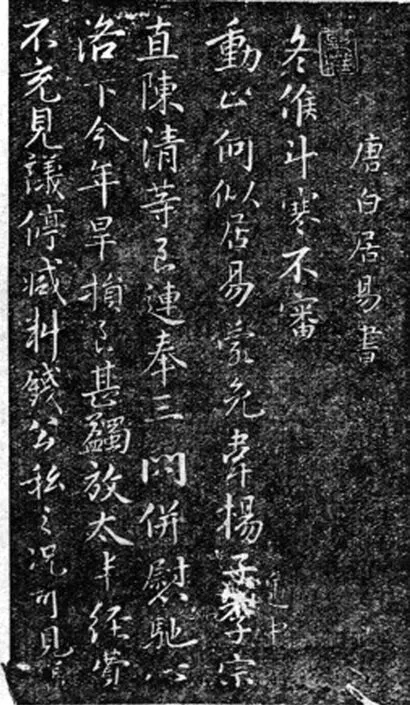

自隋氏馭宇,政刻刑煩,上懷猜阻之心,下無和暢之志。遂使朋友遊好,慶弔不通;卿士聯官,請問斯絶。至乃里閈相接,致胡越之乖;艱棘在身,忘救恤之義。風頽俗弊,一至於此,化民以德,豈斯之謂!……自今已後,内外官人須相存問,勿致疑阻。有遇疾疹,遞加訴候,營救醫療,知其增損。不幸物故,及遭憂恤,隨事慰省,以申情好。務從篤實,各存周厚。朝廷無拘忌之節,交遊有久要之歡。遵道而行,率禮不越,斯則上下交泰,品物咸亨,惠政所加,達於四方,布告天下,咸知朕意。*宋敏求《唐大詔令集》卷一一〇,北京,中華書局,2008年,頁569。此詔之意便是解除官員間禁通音訊之令。從此,官員之間便可以名正言順地進行書信往來,但似乎還不能合法利用官方郵驛,仍有私郵之存在。如裴炎從子裴伷先被武則天流放北庭後,“無復名檢,專居賄,五年至數千萬。娶降胡女爲妻,妻有黃金、駿馬、牛羊,以財自雄。養客數百人,自北庭屬京師,多其客,詗候朝廷事,聞知十常七八。”*《新唐書》卷一一七《裴仲先傳》,北京,中華書局,1975年,頁4249。但官員因職務之便利用官方郵驛傳遞私書的現象在唐代亦偶可見。如存於《淳熙秘閣續帖》中的白居易《與劉禹錫書》中云:“韋揚子、李宗直、陳清等至,連奉三問。”石刻中韋揚子與李宗直之間旁添“遞中”二字(見附圖)。據近人考證,便是公文中附寄私人函件之例。*參見顧學頡《白居易所書詩書志石刻考釋》,《文物》1979年第8期。此考證當符合事實。唐前期,負責文書傳遞的驛,因官員侵乘驛馬等故,至與傳合一,文書傳遞受到嚴重影響。代宗時,劉晏任度支鹽鐵轉運使時,專設度支遞,了解全國物價狀況。之後,一般文書便逐漸改由“遞”來轉送。*參見拙文《唐宋驛傳制度變迹探略》,《燕京學報》新十七期,北京大學出版社,2004年11月。而“遞中”二字亦成爲書信及公文中常見用語,是文書通過遞鋪傳遞的標誌。*王定保《唐摭言》卷八《陰注陽受》云:“(道人)遲明授(李)翱曰: ‘今秋有主司且開小卷,明年見榜開大卷。’翺如所教,尋遞中報至,(楊)嗣復依前主文,即開小卷。”姜漢椿《唐摭言校注》,上海社會科學院出版社,2003年,頁158。《資治通鑑》卷二五一咸通九年(868)十月載:“甲子,使者至彭城,(崔)彦曾執而訊之,具得其情,乃囚之。丁卯,(龐)勛復於遞中申狀,稱:‘將士自負罪戾,各懷憂疑……’”北京,古籍出版社,1956年,頁8123。白居易、劉禹錫等生於代宗以後,其書信中出現“遞中”二字,正符合當時驛傳制度之狀況。又如柳宗元《與李翰林建書》中稱:“杓直足下,州傳遽至,得足下書,又於夢得處得足下前次一書。”*柳宗元《柳河東集》卷三〇,上海古籍出版社,2008年,頁494。其中“州傳”即指官方驛傳,從中得書亦是私書附遞之例。儘管如此,有關唐代文獻中卻未見朝廷正式許可私書附遞之明證。朝廷允許官員以私書附遞,應是宋代纔有之事。

宋太宗雍熙二年(985)十月,鈐轄諸道進奏院張文粲等“以諸色人入遞家書詣後殿進呈”,朝廷於是下詔:“自今的親實封家書,許令附遞,自餘親識,只令通封附去。”*徐松《宋會要輯稿》(下簡稱《宋會要》)職官二之四四,上海古籍出版社點校本,2014年,頁3012上。此詔之下達,一方面說明之前官員私書不允許以官方郵驛傳遞,另一方面亦可見家書赴遞是應官員申請而獲准並立爲制度。另從詔令内容可以得知,家書並不限於官員與本家族之間的書信,亦包括朋友之間的各類書信。只是,的親家書附遞時與一般親識之間的書信在封裝上有實封與通封之別。但雍熙二年詔下達之後,或因弊端較多,私書附遞又曾被禁止。故仁宗景祐三年(1036),又詔進奏院:“自今内外臣僚,聽以家書附遞。”*李燾《續資治通鑑長編》(下簡稱《長編》)卷一一八景祐三年五月壬辰條,北京,中華書局,1985年,頁2786。詔令中明稱“内外臣僚”,說明可以家書附遞的官員範圍非常廣,或是所有官員,或是絶大部分官員。南宋人王栐《燕翼詒謀錄》云:“景祐三年五月,詔中外臣僚許以家書附遞。……蓋臣子遠宦,孰無墳墓宗族親戚之念,其能專人馳書,必達官貴人而後可。此制一頒,則小官下位受賜者多。今所在士大夫私書多入遞者,循舊制也。”*王栐《燕翼詒謀錄》卷五,北京,中華書局,1981年,頁53。但文獻記載顯示,情況似乎不盡如此。如陳師道寫給黃庭堅的《與魯直書》一則云:

師道啓: 往歲劉壯輿在濟陰,嘗遣人至黔中,附書必達,爾後無便。而仕者畏慎,不許附遞,用是不果爲問,必蒙深察。比日伏惟尊候萬福,未緣瞻近。臨書惘惘,乃冀以時,爲道自重。*陳師道《後山居士文集》卷一〇,上海古籍出版社影印,1984年,頁574—575。

按黃庭堅紹聖元年(1094)底貶涪州(治今重慶涪陵區)別駕、黔州(今重慶彭水县)安置,次年赴貶所,元符元年(1098)移戎州(今四川宜賓市),*鄭永曉《黃庭堅年譜新編》,北京,社會科學文獻出版社,1997年,頁263,272,297—299。陳師道此函應是寫於此間。其中提到與黔中私人通信不許附遞。但是一度如此,還是僅限於與黔中地區或對貶謫官員,則未可知。從前揭《燕翼詒謀錄》所記來看,景祐之後,宋廷應是没有大範圍頒佈過限制官員私書附遞的詔令,官員家書附遞之制正如王栐所說延及南宋。成書於南宋,抄錄北宋以來《敕令格式》而成的習法教科書《金玉新書》言及:“諸遞角不得附帶他物。命官因步遞許附書,仍於内引批鑿,注曆發放,不得開拆。本家以書寄命官者,亦許附遞。”*《永樂大典》卷一四五七五,北京,中華書局影印,1986年,頁6456。關於《金玉新書》之成書及内容問題,參見戴建國《〈金玉新書〉新探》,氏著《宋代法制初探》,哈爾濱,黑龍江人民出版社,2000年。說明仁宗景祐三年以後,又有關於家書附遞的敕令,但只是對具體做法進一步規範。

自從仁宗下詔以後,文獻中居官士人利用官方郵驛傳遞私人書信的事例便多了起來。如歐陽修《與王懿敏公仲儀 九》云:

某啓,近嘗於遞中拜問。辱書,承春寒動履佳安,兼蒙遠惠佳篇,衰病之人,豈敢萌心……。*《歐陽修全集》卷一四六,北京,中華書局,2001年,頁390。

畢仲游《上范堯夫相公》云:

近遞中蒙賜鈞翰,奉承感激,不任下情。氣序清和,恭惟偃息大都,鈞體康福。某營職區區,未知何日請侍,瞻望門屏,乃心飛馳。伏願早還廟堂,永庇中外惓惓之禱。*畢仲游《西臺集》卷一〇,鄭州,中州古籍出版社,2005年,頁169。

蘇軾《與程正輔提刑 二十八》云:

某前日留博羅一日,再見鄧道士,所聞别無異者,方欲邀來郡中欵問也。續寄丹砂已領,感愧之極。某於大丹未明了,直欲以此砂試煮煉,萬一伏火,亦恐成藥爾。成否當續布聞。頃得七哥書,遞中已附謝也。……*《蘇軾文集》卷五四,北京,中華書局,1986年,頁1599。

士人書信附遞後,其數量之大是可以想見的。宋代文書傳遞依速度分爲步遞、馬遞和急腳遞三等,文書依類入遞,各有程限。私人信件只能入步遞,緊切文書方可入急腳遞或馬遞。但士人們多求快速,往往將私書實封入急腳遞或馬遞,致使遞角浩繁,大量積滯,到北宋後期已非常嚴重。如崇寧四年(1105)九月,尚書省言:“近來官司申請,許發急遞司局甚多,其間有將私家書簡,並不依條入步遞遣發,卻旋尋閑慢關移,或以催促應入急腳遞文書爲名,夾帶書簡,附急腳遞遣發。致往來轉送急腳遞角繁多,鋪兵疲乏,不得休息。”*《宋會要》方域一〇之二八,頁9477下。宣和三年(1121)三月,入内内侍省武節大夫、充睿思殿供奉、權殿中省尚輦局司圉典御梁忻奏:“臣奉御筆,差自京至淮南往來催促驅刷遞角。臣竊見本路急腳遞所傳文字名色冗并,角數浩瀚。鋪兵惟知承送,難爲區别。訪聞他路類皆似此。……究其本源,往往多是因公及私,欲其速達,更不契勘條令,即入急遞前去。”*《宋會要》方域一〇之三五,頁9481上。儘管朝廷屢申禁令,這種狀況一直未能得到明顯改變,南宋時仍是如此,即便如專門傳遞緊急軍期文書的擺鋪遞亦未能避免私書之擾。如《建炎以來朝野雜記》載:

紹熙末,丘宗卿爲蜀帥,始創擺鋪,以健步四十人爲之,歲增給錢八千餘緡,月以初三、十八兩遣平安報至行在,率一月而達。蜀去朝廷遠,始時四川事,朝廷多不盡知。自創擺鋪以來,蜀中動息,靡所不聞。凡宗卿劾疏中所言,皆擺遞之報也。自後私書叢委,每遞至數百,由是往來稍逾期,自成都而東,猶不過月,自行在而西,或三十五、六日云。*李心傳《建炎以來朝野雜記》乙集卷九《金字牌》,北京,中華書局,2000年,頁651。

由此推想,入急遞之私書已是如此規模,安守本分通過步遞傳送的私書數量當更爲可觀。附遞之私書内容可謂是多種多樣,例中所見有官僚之奉承、友朋之問候、子侄之問安、索求墓誌銘,以及祭文、詩詞、抒懷等。*參見前揭《宋代驛站制度》,頁26—28。

文獻中反映,宋代士人遞中收寄書信很是便利,甚至旅途中亦能收發信件。如周必大於乾道六年(1170)四月至七月從廬陵趕赴臨安,寫有日記《奏事錄》,便記載到相關情形。其中云:

(四月)己亥,早赴清都觀、正法寺,開啓天申節。清都本甘真人之舊宅云。遞中接收閩憲信札。午後,胡從周參議來隆興。晚,赴李令會。清擬堂舊有華亭,今存遺址。

(六月)己巳,久不收永和書,甚懸情。今日連得閏月十二日以前三書,知十三弟得子,不勝其喜。

(六月)乙亥,遞中收王致君正言書,轉致四明六十九姑書。*周必大《奏事錄》,《宋代日記叢編》,上海書店出版社,2013年,頁1000,1010,1011。

但宋代士人之間的私人通信,亦非盡是附遞傳送,有時亦派專人傳送或托人捎帶。如周必大在《泛舟遊山錄》中就記到乾道三年十一月:

己卯,……晡後挂帆。汪養原運使飛蓋岸邊,不能留也。行十六七里,泊石州夾。李全持永和書來。

(乾道三年十二月)辛丑,陰雨不已。七兄來舟中小酌。連日遣數處投書,人頗勞。*周必大《泛舟遊山錄》卷三,《宋代日記叢編》,頁992,996。

明瞭宋代士人的私人書信傳遞方式,我們便不難想象士人們關係網絡之狀態。如南宋乾道、淳熙的大段時間内,呂祖謙與朱熹分別閑居於今浙江和福建,與江西的陸氏兄弟、湖湘的張栻等人頻繁書信往來,商討學術、品評時政、相約聚會,其中多數屬於私人通信。朱熹書信數量之巨自不必說,且以呂祖謙爲例。今《呂祖謙全集》尺牘部分收呂祖謙給人書信二百四十七件,收信對象三十一人。但此應非呂祖謙發出私人信件之全部。若收信對象每人都有覆函,則可推知經呂祖謙處往來私人信件至少近五百件。當然,這些並非都是乾道、淳熙時信件,但以乾道、淳熙時最爲密集。若從呂祖謙推想,朱熹、陸九淵、張栻等,均是如此通信規模,有的還要更多,則不難想見南宋郵傳系統中私人信件之頻繁。縱觀南宋郵傳狀況,弊端最多便是乾道、淳熙時期。如乾道八年(1072),兵部侍郎黃均曾言:“遞角稽違之弊,蓋莫甚於今日。”*《宋會要》方域一一之二四,頁9502下。當然,當時郵傳之弊,除稽違外,還有盜拆,並非全因私人信件入遞造成。但大量私人信件附遞,亦自然增加郵傳之壓力而致稽違發生。

或有學者以朱熹、呂祖謙等人信函中多未提及傳遞方式質疑其信函是通過官方郵傳傳遞之事實。但如此規模的私人信件若不依靠官方郵傳,而完全靠遣專人傳送或托人捎帶是難以想象的。而實際上,朱熹、呂祖謙的信函中亦能找到不少附遞的例證。如淳熙五年(1178)《答吕伯恭書》稱:

遞中兩辱手教,獲聞邇日秋清,尊候萬福,感慰之至。但所被恩命,以熹之資歷分義、精神筋力,皆無可受之理。……熹來日出紫溪,迎哭劉樞之柩。昨得其訣書,猶以國耻未雪爲恨,亦可哀也。臨行甚冗,又急遣回遞中,草草作此,殊不盡意。八月十七日上狀,不宣。熹頓首再拜。*朱熹《朱子全書》(21)《晦庵先生朱文公文集》卷二五,上海古籍出版社、安徽教育出版社,2010年修訂本,頁1133—1135。按該書信時間,參見陳來《朱子書信編年考證》,北京,三聯書店,2011年,頁158。

此封書信不僅明確稱從遞中收到的呂祖謙信函,而覆函亦是從遞中發回。此便是朱、呂等人利用官方郵傳傳遞私人書信之明證。其他士人之間的多數書信傳遞亦當如此。

三 宋代士人私人遊訪中的行與宿

士人之交往除依靠傳遞書信外,便是相互之間的遊訪了。如果相訪者居住在同一州縣,路程較近,則行旅之事便不是問題。但文獻中呈現出的宋代士人之間的私人遊訪,有相當多是跨路、跨州之旅行。如北宋康定二年(1041)時,余靖居故鄉韶州(今廣東韶關市)爲母守喪期間,曾經廣州、惠州到潮州,拜謁其岳丈之墓,並爲撰寫墓誌銘。又有惠州羅浮山延祥寺長老親自到曲江拜訪余靖,並求爲本寺撰寫記文。慶曆六年(1046)至皇祐三年(1051),余靖遭貶居鄉時,有往日門客江秀才自吉州(今江西吉安市)前來探望,廣東轉運使祖無擇、江西提點刑獄孫抗等前來拜訪。*以上詳見黃志輝《余靖年譜簡編》諸年繫事,氏著《武溪集校箋》之《附錄》,天津古籍出版社,2000年。再如南宋乾道、淳熙間呂祖謙居婺州明招山時,不僅有薛季宣、陸九齡、陸九淵、周必大等多人來訪,其本人亦先後赴衢州(今屬浙江)探望汪應臣,入紹興(今屬浙江)省外祖母,入閩訪朱熹並組織鵝湖之會。另外,還專門遣人赴長沙與張栻講論。*參見杜海軍《呂祖謙年譜》,北京,中華書局,2007年,頁104—197。此類事例不勝枚舉,且都屬於私人間之遠途遊訪,故都不可避免地涉及長途旅行問題。

長途旅行直接涉及的便是交通工具之乘用與食宿之所的問題。如果遊訪之士人多是無官之人,則無須考慮其間與官方相關制度之關聯,但文獻中所呈現的宋代遊訪頻繁之士人卻多爲有官之人。即便無差遣實職,亦或是奉祠在家,或是貶降在道,或是以分司官居鄉,多爲官員身份,故其出行問題便不得不從相關制度加以考慮。

關於古代官員出行中之交通工具,無非是陸路乘馬,水路乘船。當然陸行亦間有乘車者,宋以後乘轎之風漸盛。關於官員乘馬之制度,前代律文便有涉及。如《唐律疏議》云:

諸應給傳送而限外剩取者,笞四十。計庸重者,坐贓論,罪止徒二年。若不應給而取者,加罪二年。强取者各加一等。主司給與者,各與同罪。

從律文中對官員乘用馬匹只說“應給”和“不應給”而不及“私行人”來看,在唐代制度中,官員出行乘用官方馬匹(驛馬)之前提應是公事出行,私行則不能乘用。此律文及疏議被《宋刑統》照錄,*竇儀《宋刑統》卷二六《剩給傳送》,北京,中華書局,1984年,頁420。而天聖元年(1023)、元豐七年(1084)和政和三年(1113)又陸續出臺官員給馬數額之令格,*《長編》卷一〇〇天聖元年五月戊子條,頁2323;《長編》卷三四六元豐七年六月庚寅條,頁8315;《宋會要》方域一〇之三五至三六,頁9481下。給人印象似乎宋代官員出行乘用馬匹之制仍如唐代,但其實不然。宋代驛傳因唐後期以來之形勢,呈驛遞分立之狀,在唐代曾以文書傳遞爲主要職能的驛與館合并,變爲專門接待官員食宿之機構,而不再擁有馬匹,其間距亦由三十里變爲六十里;文書傳遞之責轉歸遞鋪,遞鋪有馬,稱遞馬或驛馬,一方面用於文書傳遞,另一方面提供給公差官員乘用。*參見拙文《唐宋驛傳制度變迹探略》,《燕京學報》新十七期,2004年11月。但宋代馬匹短缺,遞鋪之馬亦不充足,朝廷命官乘用遞馬,多是在緊切公事、重大情況下方可,一般事務官員及其他人員若乘用遞馬,須有詔命特許。*參見拙著《宋代交通管理制度研究》,頁37— 42。由此可知,即便有官員身份的私行人,或可說士人之間的遊訪,是不能乘用沿途遞鋪之馬的。

宋代乘船之制與乘遞馬基本一致,即應乘遞馬者,“若無馬鋪而通水路者,差人船(雖有馬鋪,遇不可陸行者準此)”。*謝深甫《慶元條法事類》卷七八《蠻夷門·旁照法·驛令》,哈爾濱,黑龍江人民出版社,2002年,頁851。但宋代不像唐代有水驛可提供行船,*關於唐代的水驛傳及船隻配給,見《唐六典》卷五《駕部郎中員外郎條》,北京,中華書局,1992年,頁163。宋代驛傳系統中只有沿江沿海設有少量水遞,但鋪内舟船主要用來文書傳遞。其他方面官船數亦少,無法滿足需要,故熙寧七年(1074),朝廷曾下詔:“乘遞馬者,於水行州縣聽乘舟,官以役錢雇。”*《宋會要》方域一〇之二三,頁9475上。與馬的配給相近,宋代亦有依官職高低配給舟船種類和數量之規定,*《慶元條法事類》卷一一《職制門八·差借舟船》,頁205—208。而乘用事由一般是赴任、罷任、赴闕、差出幹辦公事,及搬取家屬、送喪等。爲防止私借及乘用過例,又有一系列的管理措施。*參見拙著《宋代交通管理制度研究》,頁47—52。從實例看,宋代官員出行,即便如赴任等公事,走水路亦多雇私船。*參見拙著《唐宋時期南方地區交通研究》,頁222—224。故士人私相往來之旅行,當亦無乘官船之制度許可。

至於其他交通工具,因宋人承唐人之習,陸行開始以乘馬爲主,而少乘車。後乘轎之風漸興,乘車者只是偶爾可見。文獻中反映,儘管北宋時期,乘轎已漸成風氣,特別是在南方更是普遍,*參見拙文《〈參天台五臺山記〉中所見的北宋乘轎風俗》,《中國典籍與文化》2005年第2期。但朝廷仍是多次禁令百官、士人乘轎。*《宋史》卷一五三《輿服志五·士庶人服》,北京,中華書局,1977年,頁3576,3577。直到南宋,乘轎纔合法化,並正式列爲迎送官員的交通工具,由公庫修置,以鋪兵荷擔。*《慶元條法事類》卷一〇《職制門七·吏卒接送》,第191頁;《永樂大典》卷一四五七四,頁6447。此制當然亦與官員私行無涉。

既然官方制度在交通工具方面不似通信那樣爲官員私行提供方便,那麽士人之間的私人遊訪便只能自行解決交通工具問題。當然,不排除有人因便搭乘官船之可能,但從文獻中記載來看,此類事例並不多見,更多的則是私雇舟船和轎子。

宋人留下的旅行日記不少,其中屬於私行日記性質的則有呂祖謙的《入越錄》、《入閩錄》,周必大的《歸廬陵日記》、《閑居錄》、《泛舟遊山錄》、《奏事錄》、《南歸錄》等。呂祖謙《入越錄》與《入閩錄》記事簡單,主要記日程、行經地及相訪親友,未提及交通工具事,但從實際情況看,多是陸行,應是步行或乘轎。而周必大數篇日記則相對記載詳細。如其《歸廬陵日記》,記隆興元年(1163)三月因抨擊天子倖臣龍大淵、曾覿而獲咎,請祠歸廬陵(今江西吉安)故鄉,受敕主管台州崇道觀,然後離開臨安。所記日程自隆興元年三月甲辰(十三日)止六月壬午(二十三日)。按周必大自臨安返廬陵,當直接經嚴州、衢州、信州、撫州、臨江軍而達。*周必大在《歸廬陵日記》六月辛酉條中云:“初,歸途當出臨川、清江。”《宋代日記叢編》,頁911,而臨安至臨川則有經嚴州、衢州等地的便捷水陸路及大驛路。參見拙文《南宋臨安府周圍之郵傳系統——立足於具體背景和設置狀況的考察》,《文史》2008年第3輯;《官路、私路與驛路縣路——宋代州(府)城周圍道路格局新探》,《學術研究》2012年第7期。但其爲去宜興探訪外舅並拜外祖墳,先是攜家眷北出臨安沿運河經秀州、平江府、無錫縣至宜興。然後留妻孥外舅家,再從宜興經湖州、德清縣、餘杭縣,再經富陽至桐廬縣,再經嚴州、壽昌縣、衢州、江山縣入信州界,經永豐縣、上饒、弋陽縣、貴溪縣。又爲至寧都姐家探望其姐與大弟,則不經臨川歸鄉,而從貴溪經金溪、南城、南豐縣、廣昌而至寧都。然後從寧都向南經贛州再至廬陵。其走法皆是爲探訪親友而作的私人自由行。

關於此行程中所用交通工具情況,周必大記曰:

四月朔辛酉,輜重發舟。

甲子,雨,旋霽。骨肉登舟出城,予循城過北關就之。

丁亥,舟人言風作,予乘轎陸去,崎嶇三十餘里方至荻浦,而舟自湖中來。

五月乙未,欲便道趨桐廬,故由桐嶺入長福院午飯。值盛暑,雇夫懦弱,數步一息,急改途之富陽縣,少休於接待院,爲舟行計。既得舟,即解去。

壬寅,……未後發衢州,聞常山道中溪漲無舟,遂行江山路。宿新磡,去城三十里。

六月丁丑,早過七里鎮(一名江東務),抵贛州,泊唐步門。權州任提刑(文薦希純)來,假大舟以居。*《歸廬陵日記》,《宋代日記叢編》,頁898,899,901,903,904,912。

其中所用交通工具或舟或轎而無馬。舟與轎雖未明言從何而來,卻亦未顯示官給痕迹。從行文中看,多是臨時解決,或雇或借。其他幾篇日記亦反映此種狀況。如《泛舟遊山錄》記乾道三年(1167)四月乙未,“買舟泛湖洑而歸”,五月庚子,“借汪氏舟省從母”。*《泛舟遊山錄》卷一,《宋代日記叢編》,頁935。

既然私行無須乘用官給交通工具,則可自由選擇行經路線,不必盡行於驛路等官路。比如陸行,若乘用遞馬,則須走驛路或縣路,因爲只有驛路和縣路上纔有遞鋪。*見前揭拙文《官路、私路與驛路縣路——宋代州(府)城周圍道路格局新探》。不須乘用遞馬,則不必盡走驛路,而可因便而行。這在周必大和呂祖謙日記中均有反映。如周必大《歸廬陵日記》記曰:

六月朔庚申,早發廣昌,以驛路無人煙,出西門入小路,多行崖腹及野彴。約二十里至郎君潭,始遇村店。四十里達驛路,遂入寧都界。*《宋代日記叢編》,頁910。

呂祖謙《入越錄》記曰:

淳熙元年八月二十八日,自金華與潘叔度爲會稽之游。……十里,自驛路北折入香山路。……二十九日,早冒雨行。……七里,唐口。自是復出驛路。*《呂祖謙全集》(一)《東萊呂太史文集》卷一五《入越錄》,杭州,浙江古籍出版社,2008年,頁225—226。

《入閩錄》記淳熙二年(1175)三月曰:

二十八日,五里,相亭。自此路皆並溪,時有佳處。……五里,茗坑。自此復行驛路。*《呂祖謙全集》(一)《東萊呂太史文集》卷一五《入閩錄》,頁234。

既然官員私行不可乘用官給交通工具,那麽食宿又如何解決呢?對此,宋代在制度上有所規定。公差人員,自然可憑驛券入驛食宿和支取錢物。*參見拙著《宋代交通管理制度研究》,頁59— 64。對於私行人,《宋刑統》仍是照錄《唐律疏議》相關内容稱:

私行人職事五品以上,散官二品以上,爵國公以上,欲投驛止宿者聽之。邉遠及無村店之處,九品以上,勲官五品以上,及爵,遇屯驛止宿亦聽,並不得輒受供給。*《宋刑統》卷二六《雜律·剩給傳送門》,頁420— 421;《唐律疏議》卷二六《應給傳送剩取》,頁492。

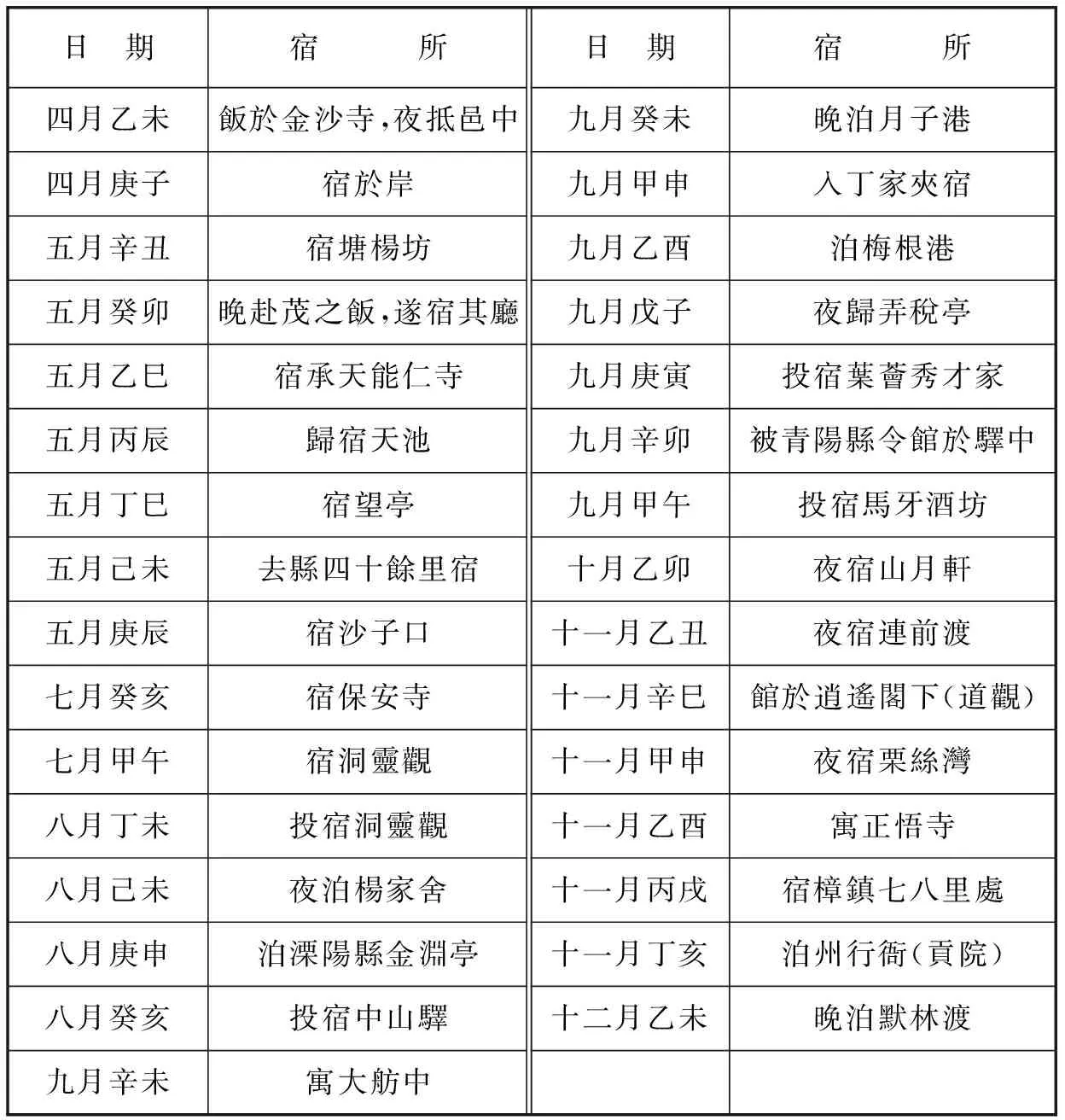

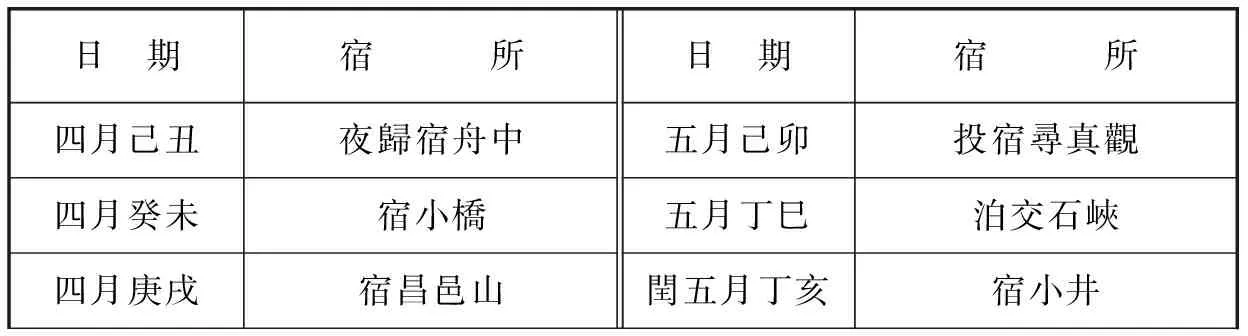

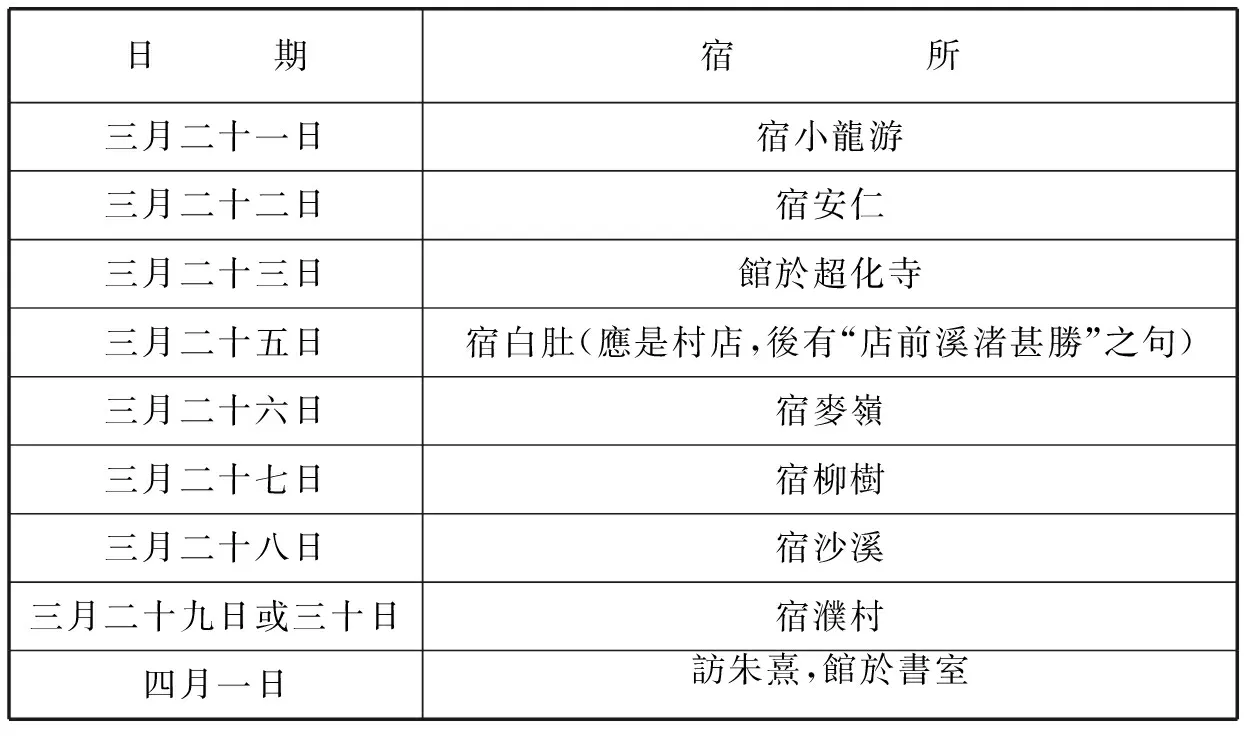

此說明宋初沿用唐制,允許達到一定品級的私行官員入館驛止宿,只是不能享用館驛内供給,亦即不能在館驛内享用官給飯食及補給。隨着官員出行需要的增强,這一規定有了改變。《慶元條法事類》有關内容變更爲:“諸驛,品官之家及未入官人,若校尉雖未請券,並聽入。”*《慶元條法事類》卷一〇《職制門七·舍驛》,頁177。如此,所有官員在私行時皆能享受入驛止宿之待遇了,只是不可享受驛内供給。南宋時周必大、朱熹等人行程中似有此制度之體現。如周必大於乾道三年攜家自江西泛舟入浙省視外舅等途中,八月癸亥曾投宿溧水縣中山驛,九月辛卯至青陽縣,館於驛中。*《泛舟遊山錄》卷二,《宋代日記叢編》,頁955,968。又如淳熙二年,朱熹參加鵝湖之會後返回福建,過分水嶺,有詩詠題分水鋪,*《朱子全書·晦庵先生朱文公文集》卷四《分水鋪壁間讀趙仲縝留題二十字戲續其後》,頁353。該時詠題時間參據束景南《朱熹年譜長編》(增訂本),上海,華東師範大學出版社,2014年,頁534—535。當是曾在分水鋪止宿。分水鋪應是福建通江西驛路上之遞鋪,主要負責文書傳遞,但亦可供官員止宿。如周必大在隆興元年(1163)歸廬陵時,在建昌軍通贛州的驛路上亦曾宿於繞池鋪和吴池鋪。*《歸廬陵日記》,《宋代日記叢編》,頁909,910。因遞鋪爲官方設施,宿遞鋪便如同宿於館驛。但若從官員私人遊訪之整體情況看,則館驛並非主要止宿之所。本文附錄爲從周必大和呂祖謙日記中摘取其旅途宿頓地點情況所列表格。從二人行旅日記來看,並不是每天都記及宿止之所,表中摘出的住宿之所,又有不少只是地名,而未明住宿場所性質。其餘言明的住宿場所,除少數爲館驛(包括遞鋪)外,更多的則是寺觀、店肆、酒坊和舟中。其中寺觀又主要是佛教寺院。從數處宿於舟中的記錄推測,其旅途中若是舟行而不言住宿情況及僅言宿止地名或泊船之處者,很可能都是在舟中過夜。如此便可充分說明官員私行實際上是較少入驛止宿的,有的入驛住宿還屬於沿途官員招待,而非主動投驛,更多的止宿場所則是寺觀、店肆和舟中。

既然很少在館驛住宿,那麽官員私行途中的飯食自然亦很少在館驛解決了,從有限的記錄來看,或是在寺觀,或是在民家,或是在店肆,或是親友招待。有時亦專有廚船負責做飯。*參見《宋代日記叢編》,頁903,904,927,929,935,936,940,945,948,972,994;《呂祖謙全集》(一),頁226。

宋代士人私人遊訪行旅宿頓情況大致如上述,但不免令人産生疑問。既然制度上允許官員私行可以入驛止宿,爲何實際入驛止宿者甚少呢?實際上官員私行入驛止宿之外,較多的便是宿於船中和店肆、佛寺。宿於船中自然有其便利,既少耽誤行程,亦較少開支,宿於村店和佛寺,則不能不令人聯想起成本問題。店肆住宿收取費用自在情理之中,佛寺經常留宿行人若全免費恐亦難以想象;而官員因俸祿微薄而艱於旅途者亦偶見其例。但因史料之不詳,我們難以通過店肆等住宿費用和官員俸祿情況確知捨驛而入店肆和寺觀究竟會給官員私行增加多少成本負擔。但周必大、呂祖謙等人的日記中,卻又絲毫不見爲行旅費用着意之迹。或許他們不願記錄此類尷尬之事,亦或許行旅成本根本不能構成他們的顧慮,日記中盡顯行旅之從容、雅趣和悠然自得之樂。

如果成本不是官員私行在意的問題,那麽官員捨驛而入店肆和寺觀當是取其便利、自由或別的意趣。先說店肆。店肆主要是私人經營、服務於私人旅行和商業販運停歇的交通設施,有兼具堆棧道、客舍和商店等綜合性質者,亦有專門經營其中一類業務者。因其設置地點和經營範圍不同,又有客舍、旅舍、逆旅、客店、邸店、村店、鎮店、停塌、垛場、塌坊等。在古代,店肆作爲爲客旅提供停歇服務的交通設施,和驛傳有着互補作用。店肆雖是以接待私人旅客爲主,但事實上亦經常有官員入住其中。

店肆業務古已有之,但宋代卻是一個大的發展時期。據日本學者周藤吉之研究,從唐代開始,街道上已有店肆,向旅行者以及商人提供驛馬或食品。到了宋代,特別是在華北、華中、四川,以及江浙、福建,這種道路上的店肆尤爲發達,有的發展爲聚落、草市,甚至上升爲鎮市、縣市。*周藤吉之《唐宋社會經濟史研究》之一五《宋代鄉村的店、市、步的發達》,東京大學大出版會,1965年,頁785—802。

店肆不僅設於城市和官路,更是普遍設於私路。而私路又是唐宋時期,特別是宋代較引人注目的歷史現象。因爲宋朝的間接稅(鹽茶酒等榷賣以及商稅)占財政收入很大比重,在其統轄範圍内,流通商品成爲重要的徵稅對象。政府爲對流通商品徵稅,便在重要水陸路上設置稅務機構,對經過之流通商品進行收稅。從事長途貿易的商人,爲躲避徵稅,往往經行或開闢私路。於是,私路便大量出現並發展起來。*參見劉光臨《傳統中國如何對流通商品徵稅——關於宋代和晚清商稅徵(轉下頁)在這一背景下,私路上的店肆亦自然興盛起來,行人亦往往較官路稠密。如呂祖謙淳熙元年(1174)八月三十日進入紹興境内宿硯石邨後記曰:“屢愒逆旅,牆壁横斜,多市儈牓帖,大要皆尤人語,斯其所以爲市道與?”儘管呂祖謙爲之“悚然久之”,*《呂祖謙全集》(一),頁227。但逆旅“牆壁横斜,多市儈牓帖,大要皆尤人語”無疑是因爲行人甚多纔會有的現象。由於行人多,店肆爲延攬旅客,自然亦將客舍收拾得令人感到舒適。如呂祖謙在入越途中的第二日經行香山私路上就記曰:“二十里,梅口。邸舍蠲潔勝官道,蓋行賈避義烏市徵,往往出此。”*《呂祖謙全集》(一),頁226。私路人多且邸舍潔淨,應是士人私行考慮的重要因素。如前揭周必大自貴溪往寧都,發廣昌,稱因爲驛路無人煙,出西門入小路,便是此種考慮。又,當時各州縣之間,並非皆是設有驛傳的官路或驛路相通,而是官路與私路相雜,*參見拙文《官路、私路與驛路、縣路——宋代州(府)縣城周圍的道路格局新探》。有時走私路可能還更爲近便。這亦可能是官員寧願捨棄入驛止宿而改行私路宿店肆的原因之一。

(接上頁)收的比較研究》,《臺大歷史學報》第五十二期,2013年12月;拙文《官路、私路與驛路、縣路———宋代州(府)縣城周圍的道路格局新探》,《學術研究》2012年第7期。

再說佛寺止宿問題。若將周必大、呂祖謙等私行日記與范成大《驂鸞錄》、《吴船錄》和陸游《入蜀記》等赴任、召還日記相比較,則可發現,范、陸公差途中除了宿驛次數多些外,仍有不少日子是宿於佛寺、舟中,只是較少宿店肆。再廣而察之,又可發現,自北宋時,士大夫出行,便有宿寺院之好。如歐陽修、蘇軾、黃庭堅等均有不少宿於佛寺之例,而這一現象早有學者注意到。*參見方豪《宋代佛教對旅遊之貢獻》,原刊於《東方雜誌》第五卷第3期,1971年。後收入臺灣宋史座談會編《宋史研究集》第八輯;游彪、胡正偉《宋代地方官與佛教界之間的關係考論——以范成大蜀地任職爲例》,《四川大學學報》2013年第3期。何以會有如此現象?這似乎可從佛教在宋代的發展狀況方面得到解釋。日本學者竺沙雅章認爲,由於深受唐宋間政治、社會變革的影響,宋代佛教表現爲與唐代不同的另一種形式的興盛。宋代佛教教團的規模(寺院和僧尼數量)比唐朝要大,而且佛教更加深入社會生活,具有中國近世佛教特色的居士佛教相當盛行。*竺沙雅章《中國佛教社會史研究》,京都,同朋舍,1982年,頁2。不論學界是否贊同宋代佛教比唐代興盛的觀點,但對宋代佛教的寺院和僧尼數量比前代更大,且更加深入社會生活事實之認識則是一致的。*黃敏枝《宋代兩浙路的寺院與社會》,原刊《成功大學歷史學系歷史學報》第五號,1978年12月,後收入《宋史研究集》第十八輯;劉浦江《宋代宗教的世俗化與平民化》,《中國史研究》2003年第2期。劉文認爲,竺沙雅章所謂的宋代佛教之興盛,其實就是佛教在宋代世俗化的結果。宋代佛教的突出特徵就是義學的衰微與世俗化傾向。宋代佛教深入社會生活或世俗化的表現方面甚多,其中較爲突出的是僧人與士大夫之間的密切往來盛於往時。他們在一起或飲酒賦詩,或品茶對弈,或說禪論道,彼此相互影響。一方面是僧人追求士大夫生活的奢華並模仿文人的風雅,另一方面是士大夫慕山林清淨,樂享禪意玄妙與世外之閑。*參見拙文《宋代佛教的俗化》,原刊《杭州研究》1996年第2期,後收入《宋史研究叢稿》,臺北,新文豐出版公司,2006年。在此背景下,佛教寺院亦具備越來越多的功能。其内部寬敞潔淨,不僅有棲客之館、沐浴之所,而且更無塵世之擾攘。又加不少寺院種茶煮湯,迎合時尚,因此,宋代佛寺便成爲士大夫樂趨之所。士大夫不僅可以安然住宿,還可以題壁、吟詩、鼓琴、作畫,文章風流,盡在寶剎。*見前揭方豪《宋代佛教對旅遊之貢獻》。另外,亦可避免人事之勞。*周必大《南歸錄》五月丙子條云:“丙子,……又二十五里,落路過薦福禪院,避入城人事之勞也。”《宋代日記叢編》,頁1031。由此便不難理解宋代官員無論公差還是私行都願入寺院止宿之原因。道教在宋代同樣出現了世俗化傾向,*見前揭劉浦江《宋代宗教的世俗化與平民化》一文。道士與士大夫之關係及道觀之功能,有着與佛教僧寺相近的特徵,只是其影響力比佛教要弱。寺觀這種對官方驛傳的補充功能,似乎亦得到朝廷認可。如《慶元條法事類》便稱:“諸在任官行詣鄉村而無官舍、寺觀,聽於民家宿止。”*《慶元條法事類》卷六《職制門三·差出》,頁96。

四 結 語

士人之間頻繁之交往和他們之間形成的廣密且複雜的社會網絡,以及在此基礎上興發的文化盛況,無疑是兩宋時期所呈現的突出特徵。而維持和保障士人社會網絡的手段和途徑,則是與往時有所不同的交往方式。除去因公務之便所産生的交往之外,私人書信傳遞和私相遊訪則是士人交往的主要方式。細察宋代士人的私人通信和遊訪,則是有着時代意義上的制度保障和背景依托。

時入宋代,科舉制成爲選官的主要途徑,官僚來源以中等民戶居多。與此同時,權力進一步集於中央,而世代居官的豪右之家已頗少見。朝廷對臣僚交接的顧慮更較以往有所減輕。在這一背景下,一方面,已無有能力設置私郵或長期遣專人傳遞書信的豪富之家存在;另一方面,官僚士大夫,特別是文人官僚爲核心的士人羣體成爲一種新的力量,既共同努力維持新的秩序,又爲滿足共同的需要而促使朝廷出臺相關之政策。北宋時允許官員私書附遞詔令便是此背景之産物。這一詔令,無疑具有劃時代意義。從此,官員和官員之間,官員和親友之間之書信往來便利無阻,並因此而形成士人之間交往的新風貌。

在士人私行方面,宋廷因前代之制,又進一步給予一定的制度保障,即凡是品官之家皆可入驛。但實際上,有官士人私行並不太多入驛止宿,而多見宿於店肆和佛寺。這一方面與驛傳設置的局限性有關,另一方面則是新的社會背景爲之提供了更多的便利。一方面,因物資運輸和人員流動之需要,交通事業在宋代獲得了大的發展。特別是朝廷推行對流通商品徵稅之制,促使私路及店肆空前發達,成爲官方驛傳的重要補充;另一方面,佛教及道教的世俗化,特別是佛教的世俗化,使僧侶、寺觀數量大增,其影響深入社會生活多個各方面,佛教寺院成爲士大夫樂於停留之所。這些背景又都不是經濟和宗教自身之變化所致,而是因唐宋社會變革所成。*參見前揭劉光臨《傳統中國如何對流通商品徵稅——關於宋代和晚清商稅徵收的比較研究》;劉浦江《宋代宗教的世俗化與平民化》。因此可以說,宋代士人的私人通信和遊訪所呈現之面貌,亦都是唐宋社會變革産生的結果。

附圖 白居易與劉禹錫書(局部)

周必大《歸廬陵日記》所記住宿所一覽表

日 期宿 所四月丙寅宿福嚴渡口四月戊辰宿施涇四月庚午宿無錫縣四月辛未宿常州門外四月戊子宿鳯口五月甲午宿彭塢口柴店五月丙申泊安流亭下五月戊戌宿葉家店五月庚子宿蓮花寺五月辛丑泊如歸館五月壬寅宿新磡五月癸卯投宿太平寺五月甲辰投宿靈鷲寺之駐麾堂五月乙巳宿太霞宮日 期宿 所五月丙午館於廣教展墓之藏殿五月己酉泊唐羅步五月庚戌館於貴溪縣驛五月辛亥宿香爐源五月壬子宿大嶺五月癸丑投宿靈巖寺五月己卯宿繞池鋪五月戊午至松石鋪,畏暑而止六月庚申宿吴池鋪六月甲戌宿白頭翁六月乙亥宿白田六月己卯晚泊横弦上六月辛巳晚泊白沙

周必大《泛舟游山錄》所記宿所一覽表

乾道三年(1167)三月至十二月

日 期宿 所三月乙巳晚泊鱖魚潭夾中三月戊申晚泊女兒港三月戊午夜扣萬壽廨院日 期宿 所三月壬戌(轉陸行)飯隨車鄉之上店,晚宿方虛三月癸亥入泊中山驛

(續表)

周必大《奏事錄》所記宿所一覽表

乾道六年(1170)四月至七月

日 期宿 所四月己丑夜歸宿舟中四月癸未宿小橋四月庚戌宿昌邑山日 期宿 所五月己卯投宿尋真觀五月丁巳泊交石峽閏五月丁亥宿小井

(續表)

周必大《南歸錄》所記宿所一覽表

乾道八年(1172)二月至六月

日 期宿 所二月戊午宿臨平二月庚辰宿永樂鋪二月辛酉宿界首二月壬戌宿舟中(夜雨舟漏,殊不安枕)二月甲子就驛中治疊行李三月庚午宿舟中三月辛巳投宿客館三月甲申宿寶華寺三月丙申宿怡亭四月壬寅解維行二十里宿四月癸卯宿西門外四月甲寅晚過溧陽縣三里宿四月乙卯宿東壩四月戊午宿丁秀才莊四月癸亥宿隔口何氏酒坊四月甲子館於妙音禪院日 期宿 所四月乙丑投宿寺中四月丙寅館於司戶廨中四月戊辰宿馬村五月己巳宿整橋張氏五月庚午館於行衙五月辛未宿繞山五月壬申至甲戌宿士人林生家五月乙亥宿觀岡五月丙子落薦福禪院五月戊子投宿龍沙章江禪院六月己亥泊蔣家灣六月甲辰距樟鎮十餘里宿六月乙巳館於臨江軍貢院(行衙)六月戊申宿永泰市六月己酉宿青泥六月庚戌宿龍安寺

(續表)

呂祖謙《入越錄》所記宿所一覽表

淳熙元年(1174)八月至九月

日 期宿 所八月二十八日宿杭慈潘氏莊八月二十九日宿逆旅八月三十日宿硯石村日 期宿 所九月一日宿鳯橋鎮九月二日以後館於外祖母家書室

呂祖謙《入閩錄》所記宿所一覽表

淳熙二年(1175)三月至四月

日 期宿 所三月二十一日宿小龍游三月二十二日宿安仁三月二十三日館於超化寺三月二十五日宿白肚(應是村店,後有“店前溪渚甚勝”之句)三月二十六日宿麥嶺三月二十七日宿柳樹三月二十八日宿沙溪三月二十九日或三十日宿濮村四月一日訪朱熹,館於書室

(本文作者係中山大學歷史系教授)