干旱半干旱采煤矿区村庄人居环境宜居性评价研究:以大同市南郊矿区为例

王改静,张绍良,岳彩召,侯湖平,陈 浮,马 静

(中国矿业大学环境与测绘学院,江苏 徐州 221116)

干旱半干旱采煤矿区村庄人居环境宜居性评价研究:以大同市南郊矿区为例

王改静,张绍良,岳彩召,侯湖平,陈 浮,马 静

(中国矿业大学环境与测绘学院,江苏 徐州 221116)

受损村庄搬迁安置在我国干旱半干旱采煤矿区是一项非常复杂的工作。由于地形复杂、水源有限、风沙侵袭等原因,干旱半干旱矿区宜居场所其实十分有限,因此搬迁安置前必须进行矿区村庄人居环境宜居性评价,以辅助搬迁决策。本文以大同南郊采煤矿区为例,通过实地调查和遥感分析,构建了以基本生活条件和基本生产条件为评价因素的宜居性评价指标体系,采用等级-分值法和层次分析法构建评价模型,对矿区103个村庄的人居环境质量及其宜居性进行了评价。评价结果表明,人居环境极差、较差、较好、好的村庄分别有51个、20个、8个、24个。与矿区破坏实际情况对比的结果表明,该评价指标体系合理,评价模型有效,可用于辅助干旱半干旱采煤矿区的村庄搬迁决策。

人居环境;环境影响评价;评价指标体系;干旱半干旱地区;采煤矿区

进入21世纪以来,我国煤炭开发的中心已经向干旱半干旱的西部、西北部生态脆弱地区转移,致使这些矿区土地沉陷、地表开裂、河流干枯、水位下降、环境污染、生态脆弱等,严重影响到矿区居民的生存[1-6]。破解此困局的有效途径之一是村庄搬迁、重新安置。然而,笔者在山西煤矿区调查发现,采煤沉陷地内很多受损村庄并没有搬迁。究其原因,西部矿区开采后地表不像东部矿区那样由于严重积水的原因,开采前必须对其村庄实施搬迁,西部矿区的采煤沉陷地还可以勉强耕种,轻度破坏的房屋还可以勉强居住,矿山每年给予一定的赔偿还可以维持生计。但随着重复采动和破坏积累,村庄人居环境破坏的日益严重,搬迁安置量越积越多,甚至积重难返,给矿山企业和地方政府都带来很大难题。由此可见,构建西部矿区村庄搬迁安置的决策体系十分必要,而矿区村庄人居环境质量及其宜居性是村庄搬迁决策的主要依据。

20世纪50年代,希腊学者道萨迪亚斯(Doxiadis)创立了“人居环境学”(Ekistics)的理论,并对人类生活环境等问题作了大量基础研究[7]。而在国内,20世纪90年代吴良镛提倡建立人居环境科学,将人居环境系统划分为五大系统:自然系统、人类系统、社会系统、居住系统和支撑系统[8]。目前国内外大量有关人居环境评价研究,主要是对城市、乡村人居环境的评价方法、评价指标及评价体系的构建[9-14],但对矿区居民的人居环境评价的研究却很少。曾有学者对煤矿区人居环境变化的机理进行过研究[15],也有学者对矿区人居环境满意度进行过调查与分析[16],但几乎没见到关于矿区人居环境宜居性评价指标体系、评价方法和评价模型等研究的报道。

为此,本文以山西大同市南郊煤矿区为例,对矿区村庄居民人居环境展开调查,采用层次分析法与综合指数和法,构建矿区居民人居环境宜居性评价指标体系和评价模型,对南郊区煤矿区范围内五个乡镇的103个村庄的人居环境进行评价,以为我国干旱半干旱采煤矿区村庄搬迁决策提供借鉴。

1 研究区概况及数据来源

1.1 研究区概况

大同市南郊矿区位于山西北部,属半干旱区暖湿带气候。矿区含煤面积达429.6km2,含侏罗系、石炭系煤层,其中,侏罗纪煤主要赋存于侏罗纪中统大同组地层中,含煤岩层厚234m,含煤层21层,煤层总厚15~20m,个别达26m;石炭纪煤含煤地层为上石炭纪太原组、山西组,含煤岩层厚120~140m,一般可采煤层14层,煤层总厚31.20~35.43m。煤炭开采历史悠久,目前矿区内主要分布着大同煤矿集团和山西煤炭运销集团,煤矿43座,总生产能力为5708万t。根据大同煤田开采沉陷长期观测,采煤沉陷系数达到0.5~0.8,最大地表下沉值会达到7.5~16m,但由于地处黄土高原山地,沟壑纵横,所以沉陷表现并不明显。本文研究范围包含口泉乡、高山镇、云冈镇、鸦儿崖乡以及平旺乡等五个乡镇的103个行政村庄,总面积为632.5km2,总人口为12.3万人。

1.2 数据来源

土地利用、村庄信息、地质灾害等资料来源于《大同市南郊区2013年土地利用现状数据库》、《大同市南郊区煤矿分布图》、《大同市南郊区2013年统计年鉴》、《大同市南郊区农村住房信息表》、《大同市南郊区地质灾害防灾明白卡》、《2005~2013年的南郊区地质灾害调查报告》。

2015年6~7月,结合高分辨率worldview-2卫星影像,对矿区村庄进行了全面调查,包括房屋破坏状况、水源破坏状况、道路等基础设施破坏状况、耕地破坏状况、灌溉系统破坏状况以及村庄人居现状等。

2 研究方法

2.1 评价指标体系的构建

据实地调查,矿区村庄破坏的特点是大量建筑物开裂、道路等基础设施损毁严重、地表分布着大面积地裂缝和滑坡点,这些直接威胁到村民的生活,乃至生存,所以矿区居民人居环境评价的重点应放在基本生活条件评价和基本生产条件评价两方面,其中基本生活条件指居民衣食住行的条件,包括教育、医疗等,这是人居环境宜居的充分条件。只要具备了这些条件,该村庄就宜居。基本生产条件指居民耕作、灌溉、交通以及耕地状况等,这是居民赖以生存的基础,构成了宜居的必要条件。二者结合起来形成了采煤村庄人居环境综合质量宜居的充要条件。

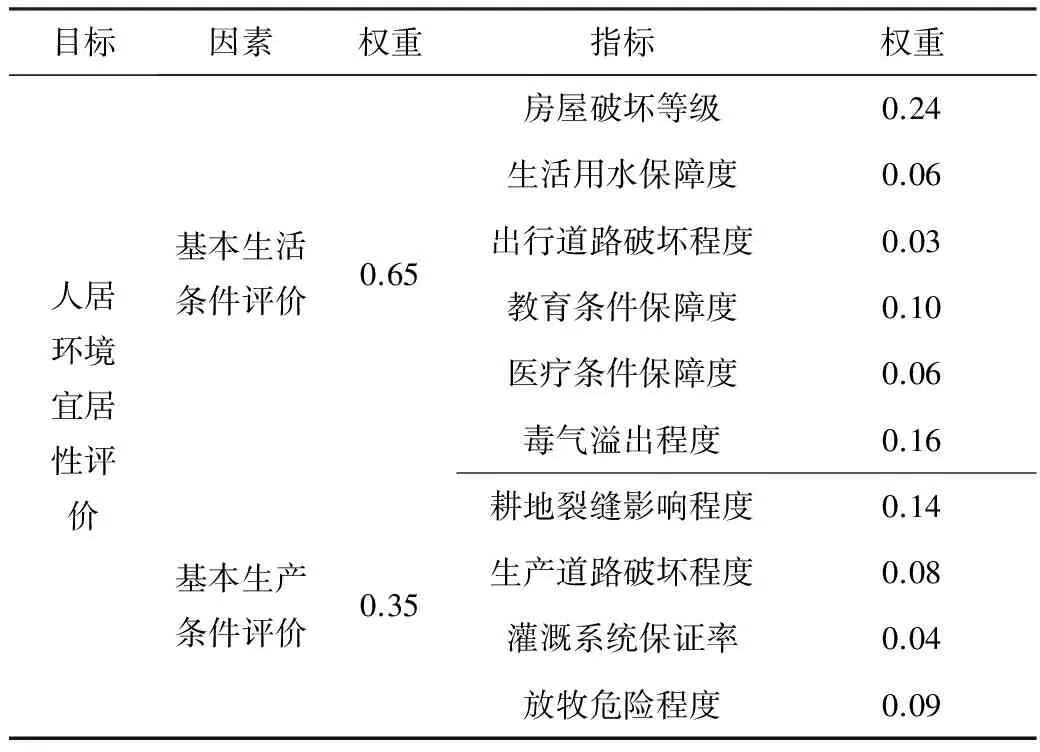

实地调查中,当地居民反应最强烈的是,村庄房屋开裂、水井干枯、出行道路塌陷、学校教室、操场和村卫生所、商店等设施破坏,以及地裂缝溢出的一氧化碳、硫化氢、二氧化硫等煤地下非充分燃烧后产生的混合气体,这些构成了日常生活的最基本威胁。生产条件方面,村民意见最大的是,牛羊掉进裂缝时有发生,放牧不敢进山,耕地裂缝漏水漏肥,灌溉水井干枯,生产道路塌陷严重等。根据这些实际调查信息,结合前人研究的基础[15-16],遵循目的性、可行性、稳定性、与评价方法协调性等评价指标选取原则,最终选取房屋破坏等级、生活用水保障度、出行道路破坏程度、教育条件保障度、医疗条件保障度和毒气溢出程度等6个指标作为基本生活条件指标,耕地裂缝影响程度、生产道路破坏程度、灌溉系统保证率和放牧危险程度等4个评价指标作为矿区村庄基本生产条件适宜性评价因子,指标体系见表1。

表1 人居环境宜居性评价指标体系及分级标准

2.2 评价模型的建立

将矿区村庄人居环境分为4个等级,分别对应评语集={人居环境好;人居环境较好;人居环境较差;人居环境极差}。其中人居环境极差则意味着必须采取村庄搬迁措施,人居环境较差的村庄可采取维修或者搬迁措施,人居环境较好的村庄不须搬迁,可采取维修措施,而人居环境好的村庄不搬迁,也无需维修。

指标量化的方法很多,本文采用等级-分值量化法:将每项指标分为A、B、C、D四个等级,每个等级的含义如表1所示。然后采用问卷调查法,每个村随机抽样调查30~50个样本,被调查的村民根据表1确定每个指标的等级。接下来根据四个等级值的频度分布,采用式(1)将该指标的等级值量化为百分制。

F=fA×100+fB×200/3+fC×100/3+fD×0

(1)

式中:F为指标量化值;f为等级频度,且有:fA+fB+fC+fD=1 。

采用加权指数和法计算基本生活条件和基本生产条件的作用因素分值,见式(2)。

(2)

式中:Pi为评价因素i的质量分值;Fij为第i个因素中第j个指标的分值,Wj为第j个指标的权重值;Ni为评价因素i的指标个数;i的取值为1或2。

加权求和得到评价村庄的人居质量分值,见式(3)。

(3)

式中:p为人居质量综合分值;P1,P2分别为基本生活条件和基本生产条件因素的作用分值;W1和W2分别为基本生活条件和基本生产条件因素的权重。

权重值采用层次分析法(AHP)确定[17],结果见表2。

表2 人居环境宜居性评价指标权重

3 结果与分析

建立ArcGIS数据库,将所有信息输入到数据库中,在区位图层的基础上,建立指标和因素图层,采用空间叠置分析法得到每个评价村庄的基本生活条件作用分值、基本生产条件作用分值和人居质量分值。根据人居环境宜居性评价综合总分值的频率直方图划分个各级宜居性级别区间,将人居环境宜居性分值划分为4个等级,其划分标准是:人居环境好(>80)、人居环境较好(60~80)、人居环境较差(20~59)、人居环境极差(<20)。从而得到研究区103个评价村庄的人居环境宜居性评价结果分级图,见图1。

评价结果对比分析如下所述。

1)由图1可知,人居环境极差的村庄有51个,主要分布在高山镇的南部、口泉乡和平旺乡的西部、以及鸦儿崖乡的大部分村庄、另外还有云冈镇中西部以及南部的少部分村庄。行政村总面积为292.0km2,涉及人口为17767户、47858人。而经实地调查,这些村庄受塔山煤矿、同忻矿、国投塔山、四台矿及白洞矿采煤的影响,地表形变很严重,建筑物破坏很严重,生活用水不能得到基本的保障,甚至完全依赖同煤集团定期送水。基础设施破坏严重,医疗卫生、教育等都受到影响,迫使其关闭、停课等。环境污染也比较严重,有部分居民由于有害气体的逸散不得不暂搬别处,严重威胁居民的生命安全,基本生活条件难以保障;由于重复开采的原因,地面沉陷引起的裂缝,塌陷坑等地质灾害非常严重,破坏农田基础设施,致使农业生产活动基本停滞,基本生产条件难以满足,这与评价结果相符合。

图1 人居环境宜居性评价结果

2)由图1可知,人居环境较差的村庄有20个,主要分布在高山镇北部、云冈镇范围内大部分村庄、以及鸦儿崖乡的高屯村和兴胜沟村、平旺乡的大北沟村和煤峪口村。行政村总面积为132.0km2,涉及人口为5935户、16760人。经实地调查,这些村庄大多位于相对沉陷值较小的地区,其建筑物破坏较严重,村中房屋出现危房现象,耕地破坏较严重,弃耕率较高。另外,鸦儿崖乡的高屯村和兴胜沟村、平旺乡的大北沟村和煤峪口村,其地表形变虽然比较严重,建筑物破坏也比较严重,但是其村庄目前还设有医疗机构场所等基础设施,生活用水也能得到保障等,其人居环境相对于鸦儿崖乡的其他村庄较好,这与评价结果相符合。

3)由图1可知,人居环境较好的村庄有8个,主要分布在口泉乡的中西部,包括杨家窑村、上窝寨村、下窝寨村、郊城村、回去村,平旺乡的拖皮村、王家园村,以及云冈镇的云冈村。行政村总面积为59.9km2,涉及人口为2915户、8162人。经实地调查,这些村庄在采煤沉陷区的边缘,其居民点不在沉陷区范围内,或者村庄下方留有保护煤柱,如云冈镇的云冈村,属于风景名胜保护区,地表建筑物基本没有破坏。但是其村庄范围内仍有较小面积的采空区分布,其耕地仍受到影响,基本生产条件难以得到很好的保障,这与评价结果相符合。

4)由图1可知,人居环境好的村庄有24个,主要分布在口泉乡以及平旺乡的东部。行政村总面积为148.6km2,涉及户数为19429户、50629人。经实地调查,这些村庄远离采煤沉陷区一段距离,地表没有变形,耕地未受到破坏,建筑物基本上没有受到破坏,生活用水得到基本的保障,而医疗卫生、教育等基础设施由于其靠近南郊城区,所以比较完善。总体上,其基本生活、生产条件能很好的得到保障,这与评价结果相符合。

4 讨 论

采煤沉陷区的人居环境与一般地区的人居环境不同[1,11,13-14,16],一方面受该地区的社会、政治、经济和文化发展的影响;另一方面,由于沉陷区地表不稳定的特殊性,地质灾害等因素对沉陷区人居环境的影响就显得更为重要。考虑到选取的指标是为村庄搬迁决策提供借鉴的目的,整个综合评价指标体系的构成必须紧紧围绕着综合评价目的层层展开,使最后的评价结论能够反映了我们的评价意图。又因研究区域范围小,区域社会、政治、经济和文化差异相对较小,所以在选取指标时更侧重选取采煤活动引起的破坏性指标,忽略社会、政治、经济和文化等指标。

本文采用渐进式加权求和模型,而不采用极限条件法,其目的是综合考虑每个评价指标的贡献作用,尽可能准确地反映指标等级之间的差异,使评价结果更合理化。例如,生活用水保障度指标,如果采用极限条件法,对各个评价因子进行分级,并将等级最低的评价因子的等级作为评价结果等级,调查结果显示评价单元没有水源,基本生活条件综合评价评价值就是0,该方法忽略了其他因子对评价结果的贡献作用,从而在一定程度上低估了评价结果。

搬迁安置是解决采煤矿区人居环境、保障人民生命财产安全的有力措施,但是搬迁选址在我国西部、西北部采煤矿区是一项非常复杂的工作。由于地形复杂、水源有限、风沙侵袭等原因,干旱半干旱地区宜居场所十分有限,现有的居住场所是经过当地居民世世代代开发、经营得到的,这就使得搬迁决策不是简单的问题。对维修、加固和修复后能适宜居住的要尽量不搬迁,对大型村庄、搬迁选址特别困难的地方,要设立保护煤柱或者采取保护性开采技术,尽量减少破坏,避免搬迁,这也是本文采用谨慎性模型的原因之一。

5 结 论

1)实证分析表明,房屋破坏等级、生活用水保障度、出行道路破坏程度、教育条件保障度、医疗条件保障度和毒气溢出程度等6个评价指标和耕地裂缝影响程度、生产道路破坏程度、灌溉系统保证率和放牧危险程度等4个评价指标分别作为采煤矿区村庄基本生活和生产条件的评价因子是可行的。

2)采取渐进式加权求和评价模型以及等级-分值量化法,充分依据社会调查结果,这符合西部采煤矿区的实际,评价程序的操作性较强、评价结果符合实际。

3)随着西部大开发的不断推进,我国干旱半干旱煤矿区的大规模开采与其干旱脆弱生态特性的空间耦合将会使得煤矿区人居环境质量问题日益增多,本文以大同市南郊矿区为例,建立了人居环境宜居性综合评价模型,构建了评价指标体系,并进行了实证研究,在理论上以及实用上都具有一定的借鉴意义。

[1] 魏伟,石培基,洪海春,等. 干旱内陆河流域人居环境适宜性评价:以石羊河流域为例[J]. 自然资源学报,2012,27(11):1940-1950.

[2] 汪云甲,张大超,连达军,等.煤炭开发的资源环境累积效应[J]. 科技导报,2010,28(10):61-67.

[3] 钱鸣高.煤炭产能扩张引发中西部环境隐忧[EB/OL].科技时报,(2011-02-20)[2015-11-23]. http://www.cas.cn/xw/zjsd/201102/t20110221_3073269. shtml.

[4] Elisabeth B,Marina H,Joachim L,et al. The impact of mining activities on the environment reflected by pollen,charcoal and geochemical analyses.Journal of Archaeological Science,2010,37(7):1458-1467.

[5] Otto F. Aspects of surface and environment protection in German mining areas[J]. Mining Science and Technology,2009,19(5):615-619.

[6] 叶贵均.西北五省( 区) 煤炭资源水资源及生态环境[J]. 煤田地质与勘探,2000,6(1):39-42.

[7] C A Dioxides. Athropopolis: City for Human Development[M].Athens Publishing Cen Ten,1975.

[8] 吴良镛.人居环境科学的探索[J].规划师,2001,17(6):5-8.

[9] Hubbard B,Gelting R,Baffigo V,et al. Community environmental health assessment strengthens environmental public health services in the Peruvian Amazon[J]. International Journal of Hygiene and Environmental Health,2005,208(1):101-107.

[10] Mayor of London.The London Plan:Spatial development Strategy for London[R]. London:Greater London Authority,2004.

[11] 王洪海,范海荣,姜铭阅.城市人居环境质量评价指标体系与评价方法研究[J].资源开发与市场,2009,25(4):312-313.

[12] 李雪铭,晋培育.中国城市人居环境质量特征与时空差异分析[J].地理科学,2012,32(5):521-529.

[13] 朱彬,张小林,尹旭.江苏省乡村人居环境质量评价及空间格局分析[J].经济地理,2015,35(3):139-144.

[14] 杨兴柱,王群.皖南旅游区乡村人居环境质量评价及影响分析[J].地理学报,2013,68(6):852-867.

[15] 杜培军,郭达志,盛业华.煤矿区陆面演变影响下的人居环境问题研究[J].煤炭学报,1999,24(5):543-547.

[16] 刘戎,史兴民,曹继亮.陕西彬县矿区居民人居环境满意度测评[J].西北大学学报:自然科学版,2011,41(4):709-714.

[17] 邓雪,李家铭,曾浩健,等.层次分析法权重计算方法分析及其应用研究 [J].数学的实践与认识,2012,42(7):93-99.

Study on the evaluation of human settlement livability of the village in the arid and semi-arid mining area:taking the mining area of Nanjiao district of Datong city as a case

WANG Gaijing,ZHANG Shaoliang,YUE Caizhao,HOU Huping,CHEN Fu,MA Jing

(College of Environment and Surveying,China University of Mining and Technology,Xuzhou 221116,China)

The relocation and resettlement of damaged villages is a very complicated work in the arid and semi-arid mining area of China.Due to the complex terrain,limited water resources,sand invasion and some other reasons,the suitable site in arid and semi-arid area is very limited,so the evaluation of human settlement livability must be carried out before relocation and resettlement,in order to assist the relocation decision.In this paper,the mining area in Nanjiao district of Datong city are taken as a case,through field surveys and remote sensing analysis,constructs the basic living and product conditions as the evaluation factors of livability evaluation index system,modeling by grade-score method and analytic hierarchy process method,to evaluate the human settlement quality and livability of 103 villages.It shows that there are 51 villages which are in a very poor living environment.there are 20 villages which are in a poor living environment.There are 8 villages with better human settlement.Actually,there are 24 villages with best human settlement.The results elaborat that the evaluation indexes system is reasonable,the evaluation model is effective,and can be used in making the decision of the village relocation in the coal mining area of semi-arid and semi-arid regions.

human settlement;environmental impact evaluation;evaluation indexes system;arid and semi-arid area;mining area

2016-04-11

国家自然科学基金项目资助(编号: 51474214)

王改静(1989-),女,汉族,河南禹州人,硕士研究生,主要研究方向为矿山遥感环境监测,E-mail:wgjh2010@163.com。

张绍良(1968-),男,汉族,安徽安庆人,教授,博士生导师。主要研究方向为矿区生态监测与评价,E-mail:slzhang@cumt.edu.cn。

X82

A

1004-4051(2016)12-0054-05