叩醒商城郑州商城考古发现史

文 图 /苏湲 郝红星

鼎盛时期的郑州商城,一定十分繁华与庄严,处处显示出尊贵与博大;而郑州商城的发现及发掘,浸透了中国数代考古人的汗水和心血。如今,漫步于遗址,感慨着几千年前古人的繁华过往,更应该向不懈努力的考古人致敬!

郑州商城的发现,离不开一个人,就是当时郑州南学街的小学教师韩维周。他喜爱古迹,经常到郑州城外施工现场调查。一个周日上午,他到郑州城南二里岗一带察看,无意中发现民工挖出来的陶片,非常兴奋,后来收集到丰富的陶片和磨光的石器、骨器及卜骨等。

1950年冬,河南省人民政府成立文物管理委员会,韩维周给省文管会写了一份书面报告,汇报了他的发现。省文管会即刻派出文物干部赵全嘏、安金槐和裴明相三人到郑州进行实地调查。二里岗是一处南北约0.5公里、东西约1.5公里的土岗。由于二里岗和南关外的丘陵之间有一条河沟相隔,故而习惯上人们将河沟以东称为二里岗,河沟以西称南关外。在韩维周的带领下,安金槐一行来到郑州二里岗和南关外进行调查。经过连续三周艰苦的工作,他们发现了大量的商代遗物和遗迹,从而证实了韩维周发现的确实是一处范围广阔的商代遗址。

发掘伊始

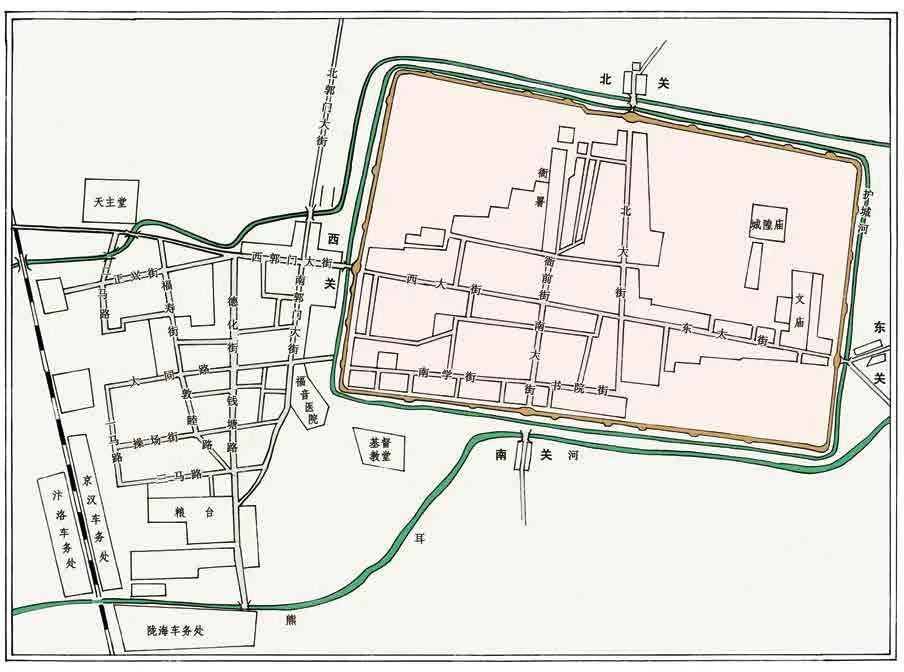

郑州商城示意

安金槐 (1921~2001),著名考古学家、国家有突出贡献专家,河南登封人。1948年毕业于河南大学历史系,1950年进入河南省文物保护管理委员会,1952年参加第一届考古工作人员训练班,1981年任河南省文物研究所所长。中国考古学会第一、二、三届理事会理事,主要研究领域为夏商考古和古陶瓷研究。主要著作有《郑州二里冈》(合著),主编《登封王城岗与阳城》《密县打虎亭汉墓》《郑州商城》等。

1951年春,中科院考古研究所(今社科院考古研究所)河南调查发掘团来到郑州对该遗址进行了调查,根据他们采集到的标本进一步推断,这是一处重要的商代遗址,时间比安阳殷墟更早。

年轻时的韩维周

考古人员训练班 建国初期,中央文化部为了配合各地大规模的基本建设工程,进行古墓葬和古遗址清理发掘工作,决定由社会文化事业管理局与中国科学院考古研究所和北京大学联合举办考古工作人员训练班,培养一批考古技术人员。考古训练班自1952年开始,连续办了4期,培训学员300余人,主要由课堂学习和田野发掘实习两大部分组成。培训班学员在文物保护和考古发掘工作中发挥了很大的作用,取得了巨大成绩,为国家作了可贵的贡献。如今,考古界人士将这4期训练班称为“黄埔四期”。

不久,为配合郑州市区363电厂的建设工程,河南省文物管理委员会派安金槐到电厂工地进行调查,在调查中发现郑州地下到处都埋藏着丰富的文物。同年5月,成立了郑州市文物管理委员会,负责市区的文物保护管理工作。

1952年全国第一届考古人员训练班的郑州实习分队,以二里岗遗址为重点进行了试探性的发掘。他们发现这里的地层包含着不同时代的文化遗存,即商代文化与龙山文化的交叠层,共获得遗物45箱,大多是残破的陶片、磨光的石器、骨器等。

1953年春,河南省人民政府成立郑州市文物工作组,由安金槐任组长。在中科院考古所的积极配合下,郑州市文物工作组在郑州二里岗一带开始了系统的、较大规模的联合考古发掘工作,出土了大量的陶器、石器和铜器等遗物。单从陶器看,二里岗商代陶器要稍早于殷墟商代晚期的陶器。为了便于和殷墟商代晚期遗址有所区分,考古人员当时便将郑州商代遗址命名为“郑州商代二里岗期”,并依据上下地层叠压关系和上下层内包含的主要陶器特征的明显变化,在时代上将其划分为下、上两大层,“商代二里岗期下层”和“商代二里岗期上层”两期,从而使郑州商代二里岗遗址成为衡量商代前期文化的一把标尺,并为全国商代考古所应用。

南关外商代二里岗下层陶器

卷沿双唇扁圆腹鬲

卷沿双唇扁圆腹鬲

卷沿甗

细砂质红陶罐

直口联裆斝(南关外)

铭功路出土原始青釉瓷尊

二里岗遗址中的印纹陶、平底爵、高足鬲和鼎都不见于殷墟。二里岗所发现的卜骨有钻无凿,整治技术比较简单,和殷墟所出土的有钻有凿的卜骨相比时代显然要早。在郑州商代遗址中,青铜钻与卜骨同时出土后,解决了卜骨钻凿所用工具的问题。这些说明郑州商文化不仅与安阳殷墟文化有内在的联系,而且要早于殷墟文化。

亲历湮没之城

1953年秋,郑州市文管会为配合二里岗一带的基建工程,发掘出一部分商代遗址,钻探出古代墓葬445座,绝大部分为战国墓,其余为汉、唐、宋历代墓葬。

1954年春,随着郑州市基本建设工程的全面开展,不断有更多新的古文化遗址与墓葬暴露出来。3月,安金槐带领郑州市文管会的成员在二里岗一带开展了大规模的考古发掘工作。经过钻探,他们发现地下存在着密集的商代墓葬群和大量的灰坑,这些显然是人类居住后遗留下来的痕迹。

1955年春夏之交,为配合黄河水利委员会的基建工程,河南省文物工作队(原郑州市文物工作组)在二里岗一带,又继续进行了大规模的考古发掘工作,发现了大面积堆积深厚的商代文化层和大量的灰坑与墓葬,并且出土了数量众多的陶器、石器、骨器和少量的铜箭头、卜骨等遗物。尔后考古队在城西发现了一排密集的窑址,共14座,特别引人注意的是在这些陶窑中发现了一种原始瓷器的碎片,是用瓷土做坯烧成的。之后西城墙外(今铭功路)一座商代贵族大墓中出土一件原始青釉瓷尊,代表了原始瓷器的最高水平。

考古队还相继发现了商代铸铜、制陶和制作骨器的各类作坊。特别是在郑州南关外发现的一处铸造青铜器的作坊中,除保留着铸铜场地、炼铜炉残基、水井、窖穴等与铸铜有关的遗迹外,还出土了大量的炼铜坩埚、铸造青铜生产工具的铲、镬、刀,以及铸造青铜容器的陶范、铜炼渣、木炭屑、铜器残片等。此外在紫荆山北又发现一处冶铜作坊,在其北面几百米的地方,又发现一处制骨作坊遗址。

为了尽快搞清郑州商代遗址的规模和性质,安金槐率领河南省文物工作队,对遗址进行了全面的普查和部分地区的考古发掘。他们发现郑州商代遗址的面积约有25平方公里,东起凤凰台,西至西沙口,南到二里岗,北抵花园路,几乎遍及整个郑州市区,并且发现商代二里岗期各种遗迹与遗物层层叠叠。

开启郑州商城的大门

尽管这一时期,郑州商代遗址发现了密集的文化层,但是谁也未曾想到这里竟然是商朝的一代都城遗址。1955年秋,安金槐率领考古队在遗址东北部的白家庄西地进行了紧张的考古发掘。一天,安金槐蹲在一座商代墓中小心翼翼地刮探着,然而直到墓底也没见到生土层。他拿起铁锹向下试探,土质很硬,“这是夯土!”为了进一步弄清夯土层的性质,安金槐对夯土进行了解剖性的开沟发掘,试图探明夯土的布局。

夯土层多用红褐色土和夹杂有少量碎陶片的灰花土夯成,每层夯土面上都清晰地分布有密集的夯窝。为了探明情况,安金槐又在东、西、南、北四面开出了探沟,并在南、北探沟中找到了夯土层的尽头,宽20多米,但东、西两面的夯土仍然不见边缘。然而他们却在夯土层上发现了一座商代前期的小墓,墓中出土了许多商代二里岗期的陶器、骨器、石器等物。由此可知,夯土的时代不会晚于商代二里岗期。

他们推测夯土层可能为一座大墓。安金槐带领考古队昼夜兼程,在夯土层上进行了深入的钻探,然而夯土层继续向西北和东南两个方向不断地延伸,一直没有尽头……

安金槐推测,这段夯土墙可能是商代二里岗时期为防洪水而修筑的夯土坝。 为了证实推测,考古队在这道夯土坝上一字排开,继续探寻它的走向,而事实证明这种推断仍然是错误的。使他们更吃惊的是当东端的夯土层延伸到白家庄村边时又突然折向南拐,并且还不断地向前延伸,直到和郑县旧城的东城墙下面的商代夯土相接。当夯土层延伸到郑县旧城东南角时,则又向西拐,和郑县旧城南墙下面的商代夯土相重叠。

大凹腰爵(南关外期)

民国时期的郑县城

1956年年初,考古队以白家庄附近的商代夯土为起点,沿着夯土层的走向继续展开大规模的考古钻探。他们在夯土墙上选出重点,然后横断夯土墙开挖探沟,采取由上到下逐层揭露的方法,以了解夯土墙的建筑结构和地层叠压关系。挖开城墙最上面的扰土层,下面是宋代的文化堆积层,有活动痕迹,其中包含大量的唐代和宋代的瓷片、砖、瓦件等遗物。再下面是战国夯土层,它直接叠压在商代夯土层上面,包括战国时期的板瓦、筒瓦片和一些陶片。

启封中原文明

为了进一步证明郑州商代夯土墙的地层叠压关系,1956年秋,安金槐重新组织力量,继续进行钻探。他们在钻探时发现商代夯土墙的西端穿过金水河继续向西延伸,然后穿越紫荆山一直向西,沿金水大道南侧折向正西方向,直到河南省军区南院。尔后继续向西延伸到杜岭街后又折向南拐,越过金水河与郑州老城的西北城角相接,并叠压在郑州老城的西城墙下,继续向南延伸。

最终发现郑州老城东城墙下还叠压有残存高度与宽度不等的商代夯土墙,特别是商代夯土墙沿着郑州老城东城墙下延伸到老城东南角时又折向西,并沿着郑州老城的南城墙继续向西发展。这会不会是商代二里岗时期的夯土城墙?因为比商代二里岗期更晚的安阳殷墟始终都没有发现城墙遗迹,考古学界一般认为商代没有城墙,商都邑的保护是靠周边的诸侯国来拱卫的。所以比殷墟更早的郑州商代遗址怎么会有城墙呢?

但是多日来的连续钻探证明,考古工作者努力追寻的地下商代夯土墙有可能就是商代城墙的残迹。为了证实自己的看法,安金槐把解剖过的夯土墙挖一半留一半,并请北京的专家们亲自来挖。

安金槐每天把自己的工作进展在图纸上标明,现在钻探出的夯土层,已经是三面环绕,东、西、北相连,只差南面了。

更令人振奋的是,当商代夯土层沿着郑州老城向南延伸到西南角时,又向东拐,并沿着郑州老城南城墙下面向东发展——至此,安金槐多日来心中的悬念才算有了明确的答案,无可争议,这无疑是商代城墙遗址!他在商代夯土层钻探示意图纸上添上最后一面城墙的位置,这时夯土层刚好围成一个纵长方形。东城墙和南城墙各长1700米左右,西城墙长约1870米,北城墙长约1690米,总周长约6960米,近7公里。四面城墙保存最高者有9米左右,最低者1~2米。此时,发掘者们终于恍然大悟,原来从1952~1955年在郑州商代遗址中,已发掘的青铜器作坊、制骨作坊、制陶作坊和四处墓群等重要遗迹,正是分布在郑州商城外附近一带。

安金槐教授在编写报告

郑州商城南城墙

1957年春天,安金槐到北京修改《郑州二里冈》考古发掘报告,借此机会他向国家文物局王冶秋局长详细汇报了郑州商城发现、发掘与钻探的经过。听完汇报后王冶秋表示,郑州商城的发现非同一般,应该予以重视,但是仅靠地下钻探资料和对城墙二三条探沟的解剖就证明是商代城墙,根据是不够的。回去以后,还要继续进一步深入细致做工作,并对四面城墙重点发掘,把钻探与试掘的材料搞得更详细才行。安金槐回到郑州后,根据王冶秋的指示,对郑州商城又进行了一次大规模的钻探复查,并在商城的东、西城墙上各挖一条探沟进行试掘,结果发现了大量的商代遗物。这次发掘为确定郑州商城的性质找到了更有力的证据。

郑州商城的争论

如此巨大的城址和随处可见的房基、灰坑、墓葬以及各种作坊遗址表明,这里绝非一般的村落遗址,而是一个人口密集的大城邑,很可能就是某代商王的都邑。假如是商王的都邑,那么它是商代哪一个王所建立的都城呢?安金槐陷入深深的思考中。商王朝曾经有过五次迁都,共使用过六个都城,即“亳都”“隞都”“相都”“邢都”“奄都”“殷都”,郑州商城又应该属于哪一座城呢?

经过反复研究和考证后,安金槐认为《括地志》中“荥泽县西南”实为“东南”之误,其“殷时隞地”应指郑州商城。另外郑州商城出土的遗迹和遗物,上溯可以与偃师二里头商代早期文化相连,下推能与安阳殷墟商代晚期文化相连,中间没有缺环。安金槐将其郑州商城“隞都”说写成《试论郑州商代城址——隞都》一文,在《文物》1961年第4、5期合刊上发表。

1972年秋,安金槐带领考古队对郑州商城四面的城墙进行了一次全面勘察和钻探。通过复查不仅发现了许多商代二里岗文化层直接叠压着商代夯土城墙的地层关系资料,而且在四面城墙上各发现2~3个缺口,其中有些缺口可能是城门。此后发掘队又在东、南、西三面城墙上,分别选择地层叠压关系比较清晰的地段做了横截解剖,进行了4条探沟的发掘。这次发掘不仅发现了一些确定城墙时代的重要地层叠压关系,而且还了解到郑州商代城墙修筑时所挖的基础槽和城墙的版筑方法等重要建筑结构。工地上不断传来振奋人心的消息,考古队在探方内发现房基、窖穴、墓葬等丰富的文化堆积。到这时,郑州商城遗址的真正价值才逐步被国内外考古学界所公认,并成为中国考古学史上的一次最伟大的发现。

沉没的宫殿

1973年春,以河南省博物馆的名义在郑州召开了郑州商城论证会。会上一些专家提出,既然确定其为商代都城遗址,那么商城内还一定应该有商王朝统治者们居住的宫殿建筑基址。

宫殿区内二里岗上层填有人头骨的壕沟

于是,从1973年秋开始,为寻找郑州商代宫殿遗迹,安金槐率领考古队在郑州商城内展开了全面的考古钻探与试掘。不久,他们在城址东北部东西长约1公里、南北宽约0.5公里的范围内,先后发现了埋在地下的许多面积大小不等的商代夯土建筑基址,其中有多处规模宏大、不同于一般的建筑房基,因而被确定为宫殿基址所在地。在大面积的发掘中,考古队在郑州东里路东段揭露出一座大型房基建筑,编号为10号房基,南北长34米,东西宽10多米。房基是用10多层夯筑过的硬土堆垫起来的,每层8~12厘米。室内的房基地坪,采用砂礓石粉铺垫而成,厚0.5厘米,质地坚硬,而且防潮。在房基地坪上仍然保留有大小不同、深浅不一的圆形柱础和柱子洞。不久考古队在10号房基的西侧相继发现6座商代夯土基址,这些夯土基址和10号房基构成一组大型宫殿建筑群。虽然这处建筑基址已经被后期文化层破坏,无从考证它们的原有面貌,但其规模和气派都充分说明它们是商代奴隶主贵族的栖息地。此外,在宫殿区北部发掘的一条宽阔的壕沟,沟底中央另有一条规整的小沟,沟内灰土层中出土了近百个人的头盖骨,且有明显的锯痕。

1977年,安金槐到登封主持王城岗遗址的发掘工作,郑州商城遗址的发掘由杨育彬主持,并正式成立了郑州商城工作站。

杨育彬率领考古队首先在二里岗一带发掘了一批贵族墓葬,出土了大量的青铜器、玉器以及石器等器物。接着他们在郑州市南部发现一处大型夯土台基,面积约250平方米,它的用途还有待进一步考证,但这是城南发掘出的唯一一座夯土基址。在进一步的发掘中,考古队发现东城墙修筑在较高的沙土岗上,这沙土岗实际上就是今天紫荆山的一部分。沙土岗向北延伸到现在的紫荆山公园一带,与北城墙下的紫荆山相连。也就是说,东城墙和北城墙实际上是借助了紫荆山沙土岗的天然地形而修筑的,这样不但可以节省夯筑城墙的劳动量,还可以增加城墙的自然威势。

1980年,杨育彬率领考古队在商城东部的钻探中,发现一处较厚的战国文化层,出土了一批战国陶片,上面有烧制的文字痕迹。后经专家辨认,这些陶文是三种不同形制的“亳”字,因此他们推断这是一处战国“亳社”遗址。亳社是商人用于祭祀天地的场所,为的是祈求除祸免灾,以保证统治政权持久不衰。1985年,郑州商城工作站在郑州东里路西段发掘出一座夯土建筑基址,编号为第15号房基。房基地坪距今地面约3.7米深,东西残长约65米,因为东端叠压在马路下面,所以没有继续钻探。南北宽约13.5米。夯土的土质、夯层厚度与夯窝形制,都与郑州商城的夯土城墙相同。部分夯土台面上还残留有坚硬的“白灰面”和细泥面地坪,上面南北排列着两行规整的大型长方形柱础坑,坑与坑之间的距离都为2米。每个柱础坑中间都显示着直径约40厘米的圆木立柱腐朽痕迹,并在每根立柱底部都钻探出铺垫的柱础石。柱础石分红色砂岩和青灰色鹅卵石两种,长、宽为30~50厘米。

壕沟内人头骨(局部)

发掘出的37个柱础槽中,有15个保存比较完整,仍可以看出最初的原貌。而其中一部分已遭到严重损坏,有的只剩下柱础槽的边缘。值得注意的是,在北面的一排柱础槽的外侧,还发现排列有序的木柱痕迹,直径15~20厘米,其下没有石柱础,应该是擎檐柱的痕迹。这是一座回廊式的建筑,可以复原成“四阿重屋”式的大型宫殿,大概这就是当时盛行的所谓“茅茨土阶”。

15号房基的东部10米之外,距地表3米多深处,考古工作者另发现一大片夯土台基,东西长26米,南北宽14米。夯土层面上布满密集的夯窝印痕,由于破坏较甚,没有发现柱础槽和柱础石。15号房基西部10米处,也有一大片夯土台基,呈正方形,每边长约16米。因为没有发掘,所以详情不明,但可以肯定东、西两处建筑基址与15号房基应为同一组宫殿建筑群。这片庞大的建筑工程,超出了以往历次所发掘的建筑基址的规模。据考证,15号房基与《考工记》中所描写的那种“内有九室,九嫔居之,外有九室,九卿朝焉”的豪华建筑形式基本相似。这些建筑物和现代建筑相比,无疑带有原始性,但它毕竟产生在3600年前。

宫殿区二里岗下层玉戈

宫殿区商代二里岗下层青铜戈

工作人员在郑州商城内相继发现宫殿基址20多处,使宫殿区的范围不断扩大,约占城内总面积的一半。目前通过发掘已探明,城址东北部的宫殿区建筑物分布密集,已形成规模宏大且结构复杂的宫殿建筑群。值得注意的是,考古工作者在宫殿建筑区内发掘出土的遗物中,有不少制作精美的工艺珍品,如大量的青铜簪与玉簪,以及金银首饰和珠宝饰物等,这些都是在郑州商城之外的发掘中少见的。因此可以断定郑州商城东北部,就是商代二里岗时期王室贵族的宫殿区。

1992年,考古工作者在宫殿建筑区内,发现一处大型蓄水池。蓄水池平面呈长方形,东西长100米,南北宽20米,深约2.35米。蓄水池的四壁及底部全部用砂礓石铺垫而成,然后用圆形石头将池壁加固,池底铺有较规整的青灰色石板。这一蓄水池可供宫殿区的用水。

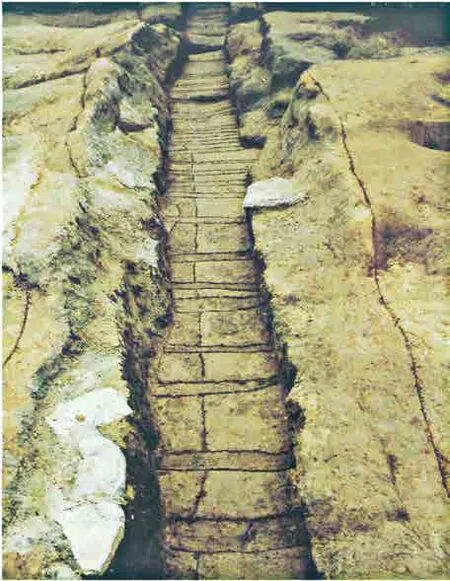

宫殿区内二里岗上层输水管道(东—西)

1995年,郑州商城考古队在东里路东段,又发现了一段属于商代的地下石板输水管道。经过发掘清理,管道残长40米,呈东南—西北方向,用长方形石板垒砌而成。管道的口径近方形,内侧口径0.6米,底部有淤积的黄色细沙。管道上部有3米多厚的夯土层,在40米长的管道上共设置4个长方形竖井坑,间距9米一个,亦称汲水井,形制与现代下水管道上的窨井有些相似。引人注意的是,宫殿区内的石板蓄水池即位于输水管道不远的西北部,与管道走向一致,二者可能属于同一供水系统。这个供水系统,为我国目前所发现的时代较早的科学的地下供水设施。

此外,在石板管道之南,商代宫殿遗址区还发现有陶质水管道,这些管道可以相互套接起来,埋在地下使用,构成地下复杂的网状供水系统。这种陶管道封闭性强,既能确保水源不污染,又可确保水源畅通无阻、四通八达,充分体现了原始状态下的科学与进步。

永恒的见证

郑州商城的发掘,是一次宏伟的、旷日持久的考古活动,但在这座城市中没有发现像殷墟甲骨文一样的文字,也没有发现像殷墟那样的王陵大墓,所以它的性质始终是一团难解的迷雾。

1986年6月,河南省文物考古研究所科技服务部在配合建设振兴商场(银基商贸城)的文物钻探中,在郑州一马路中段发现了一段南北走向的夯土墙。

这消息立刻引起郑州商城工作站的重视,站长宋国定随即组织人力对夯土墙进行了解剖性发掘。这次他们开挖探沟2条,都发现有夯土墙基的痕迹,夯土墙基槽口残存宽度为12米左右,槽内残存的夯土厚度为0.75~2米。夯土多为泛白红褐色花土,土质坚硬,每层都有清晰的夯窝。这些都进一步证明夯土墙就是郑州商城外城西城墙的一段。

发掘结束后,宋国定和曾晓敏率领考古队沿着夯土墙的南北两端继续向前钻探和试掘,结果发现夯土墙向北一直延伸到兴隆街和福寿街北端,因为城墙两端被大型建筑物所叠压,无法继续向前钻探,他们只得暂时放弃北城墙的钻探工作,另辟蹊径设法寻找南城墙。考古队先后又沿着外城南城墙走向的郑州市木材公司南部,寻找到了外城墙的夯土墙基。其后,他们顺着走向西南所经过的南仓西街、二轻局仓库等地间隔开挖探沟,从而验证了外城墙的存在。

既然有外城郭,那么它的平面形状如何?它的西城墙与南城墙的拐角又是怎样连接在一起的?它与郑州商城的关系又如何?带着一连串的问题,一群年轻的考古工作者,对三德里和花园新村两处外城墙通过的地段进行了大面积的发掘。通过发掘三德里,发现了外城西城墙向南转折处的夯土墙基,断断续续长约435米。可以看出这段夯土墙的筑法、结构与其他地段基本相同。该夯土墙从西墙向南,继而转向东南,与内城东北部的形制接近。

花园新村位于郑州市布厂街北段,考古队在这里发现外城墙百余米。城墙的走势一路向西延伸,与三德里发现的夯土墙相连,再与外城南城墙的西段与东北、西南走向的外城墙东段一起形成了对郑州商城内城的环抱之势。外城垣与内城墙之间的距离在600~1100米。

十多年来,考古工作者对郑州商城外城墙的发掘与钻探从没有间断过,目前已经基本将外城墙的走向、范围理出了清晰的脉络,使之一目了然。直到这时人们才惊奇地发现,以往所发掘出的冶铜、制陶、制骨等遗址,以及青铜窖藏坑都是处于外城和内城之间的范围中,而在外城墙以外却再也见不到任何商代文化遗存了。2000年,考古工作者在配合郑州紫荆山南路铁路打通过程中,不但发现了一段60余米长的外城墙,同时还在城墙外侧,发现了一段修筑非常整齐的城壕。这一发现为研究外城墙的布局、结构又增加了新的内容。

南顺城街铜器出土现场

通过老中青三代考古工作者的不懈努力,最终还郑州商城一个本来面貌。从目前的发掘材料,我们可以清晰地看出,郑州商城在兴建之初,是经过精心规划和严密布局的。整座城郭规模宏大,从里向外分为宫城、内城、外城和护城河几部分。外城的范围南到今陇海路以南,西至今铭功路以西,北在今河南省军区以北,东接凤凰台,城址面积约16平方公里,与明清北京外城相当。鼎盛时期的郑州商城,一定十分繁华与庄严,处处显示出尊贵与博大。

南顺城街出土铜器

南城墙现状