业余文史学家马里千先生暨我们的学术情谊

我和里千先生初次见面,交谈就十分投契,谈话围绕南明史进行,话题则散漫、广泛,时而人物,时而事件,时而史籍,随意发问,率尔应答,毫无拘束。最令人意外惊喜的是,两人对判断历史问题所持的价值观、是非观,竟然异常一致。里千先生对南明史的熟悉程度,一点也不弱于我这个专业研究者,只有过之而无不及。

何龄修

中国社会科学院荣誉学部委员、 历史所研究员

由杨向奎先生介绍,我得以结识年尊德劭的马里千(1916—1995)先生。事情要从1989年中山大学出版社刊行《纪念陈寅恪教授国际学术讨论会文集》说起。该文集上有我的一篇题为《〈柳如是别传〉读后》的文章。1990年,杨向奎先生忽然打电话给我,说:《柳如是别传》他比较粗略地读了一遍,想看看大家的评论和感受。因此,他向我索观我的那篇东西。我托人把文集捎去。他看完后,找我谈话,从他喜欢鼓励后辈,总是帮助后辈树立自信心的一贯作风出发,对我的文章给以赞许。据说,他同别的先生谈话,时不时地提及我此文。对马里千先生做推荐,是其中之一。

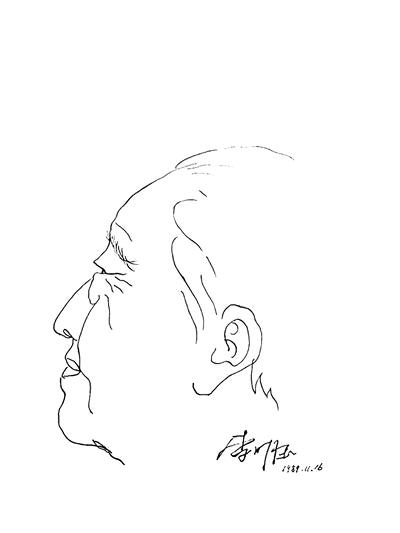

马里千先生是杨向奎先生逛公园时结识的朋友。上世纪60年代,杨先生因用脑过度,患神经官能症十分严重,几乎不能工作,便每天下午都步行穿梭于各大公园,以增进健康,也就有机会结识一些新朋友。马里千、吴宏元、赵光国(满族,满姓伊尔根觉罗氏)等先生都通过在公园相遇接谈而成为杨先生的朋友,而且友谊历久弥新,历久弥坚。里千先生名家驹,字里千,日常交往、著述署名时好以字行,因此他的表字较正名更为彰显。他生于1916年11月9日,江苏武进人。他读大学时学的是交通管理。毕业后他曾主编《科学生活》《现代公路》等杂志,为西北公路局制定统计制度。新中国成立后,他继续多方面参与公路、铁路部门制定制度、建设基地、培养人才、著译业务书籍等工作。由于工作需要,他到77岁才离开人民铁道出版社的工作岗位。在出版社,他出众的才学,令人敬畏的品德,突出的敬业精神,真是有口皆碑。所以他工作到这样高龄才退下来。

里千先生酷嗜文史,业余的爱好就是文史研究。他古文好、外语好、史学学识好、书法好,文字表达能力也很好。我的同学好友杨讷先生与马老接谈几次后,不禁赞叹说,“马里千先生才是真正的厚积薄发呢。”当听到杨向奎先生介绍我的《〈柳如是别传〉读后》后,里千先生欣然表示愿意一读。我奉杨向老之命,将文章复印件邮呈马老赐正。其后,马老相约一晤。我们于1992年6月间约定日子由我前往西便门外铁四区他的寓所晋谒,马老在小区门口等我。我到达后,见到一位长者站在路边,彼此肯定对方即其人,相向走近,一问果然,大喜。走一二分钟即达马老所住楼前。里千先生住楼的四层,没有电梯,步行而登。老先生有四女,婚后别居,寓所只有他与马师母陈老同住,所以较宽敞。有客厅,未甚布置,典雅随意,壁悬马老亲笔行书条幅,一二书柜摆放的都是近几十年出版的平装书籍。里间为书房,藏书大都放在里间。我和里千先生初次见面,交谈就十分投契,谈话围绕南明史进行,话题则散漫、广泛,时而人物,时而事件,时而史籍,随意发问,率尔应答,毫无拘束。最令人意外惊喜的是,两人对判断历史问题所持的价值观、是非观,竟然异常一致。里千先生对南明史的熟悉程度,一点也不弱于我这个专业研究者,只有过之而无不及。熟悉加契合,使交谈极具情趣。双方所得到的学术享受,如饮玉液琼浆,使人满足,使人陶醉。

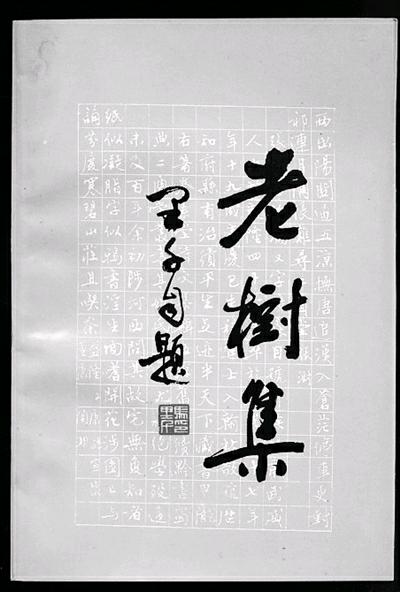

南明史的极其熟悉,不足以范围里千先生的史学学识。他上自先秦,下迄民国,无不探索,无不通晓。史学外,历史地理、古今中外文学、近似国学中称为小学类的音韵、训诂之学的学问,和一些自然科学,他都有许多心得成文。在知识的专门门类如此繁多、高深的今天,我们固不可轻许里千先生如古人所说“为学无所不窥”,但从他对各种学术领域的探索和积累,再加上他在自己专业的管理科学方面的深厚修养看,无疑仍给人一种“亦庶几矣”的印象。里千先生精于考证,这就使他这样的博学通才避免了为学空泛粗疏的弊病;他治学有为而发,重视现代理论思维的发展和成就,重视哲学,又使他富有见解。《老树集》诸篇,大都是他花甲以后的著作,是学术成熟、精纯期的作品。他在卷端有简短题词,说:“是集所收什九皆丙辰还历后作,因以‘老树名之,取少陵‘老树饱经霜诗意也。宋梅尧臣诗:‘老树着花无丑枝,则余岂敢。”可见,《老树集》确是他在学识的海洋中自由挥洒自由搏击的标志性著作,可以成为他的代表作。读着他的《老树集》和一些集外文,我对他的学问和为学精神的崇敬之情,总是油然而生。

我与里千先生一见之后,他显然已视我为忘年交。他先面订,旋又函索我新刊的论文。我只要有,从不计其陋劣,极愿呈奉请教。我虽不敢向长者索取新作,他也不吝赐观。一当有暇,总约我交谈心得。交谈不能尽兴,还辅以信函往来,且颇频繁。信函的内容,无一非学术探讨。我手头保存的里千先生赐函仅余十封,我的去函全无底稿,里千先生仙逝后,承他的仲女雍生女士退给我信两封,分别为1994年2月19日、28日所写。稍加摘引,以见我们学术交往之一斑。记得1994年春节期间,2月13日(正月初四日)前后,我登门给马、陈二老拜年,并呈新刊小文《李长祥的复明活动》。里千先生以所作《顺治之死献疑》一文给我,想在《清史论丛》1994年号刊登。马老的大作经编辑轮读后,没有通过,主要是觉得证据还不足,而《清史论丛》1994年号想作为祝贺杨向奎先生八五华诞专号推出,希望发些轻松、有趣的文章,马老此文太过沉重,没有得到足够的支持。于是19日我作一函呈马老,汰去冗文,摘引于次:

大作携归后,即就灯下拜读,所论甚是,顺治之死确不能无疑。然稍询满族学人,皆茫然不知,以为夙传堂子藤头之类系指雍正也。且谓世所传有清各帝不得令终之流言,多出汉人所造。以是知献疑之不易。盖世传康熙死于人参汤,雍正死于吕四娘,同治死于梅毒广疮,光绪死于慈禧谋害,满人不知底细者,不能无痛焉。大作又令顺治死于刺客,且丧其元,必益增其伤感。……故大作之刊布尚须更为充实,使尤其雄辩。窃以为先生可先补金山寺僧口碑,并研究清宫医案、汤若望记录、张宸《平圃杂记》原书,或有新得。倘有命晚生稍效犬马之处,当不惜为先生此项史事研究发覆执鞭随镫也。未审先生以为何如?……

24日为夏历元宵节,先生草成覆书,较长,兼及《献疑》和《李长祥的复明活动》,依例摘引云:

……承示《献疑》应作进一步研究,甚是。……拙文只是献疑,谈不上研究……尊作误字已为改正。前读《瓯香馆集》卷三《月出歌和龚琅霞作》,前系小序称:“西蜀李太史寓斋前有绣球一本”云云,诗似於康熙十二年癸丑作于常州。琅霞,龚百药号;西蜀李太史,无疑为李长祥,可见此时长祥也自福建返常,非如全祖望《行状》所说:“天下大定,始居毗陵。”窃疑长祥在南京、常州均有寓所,且常往来其间。

康熙十二年十一月吴三桂举兵云南,十二月入湖南,次年正月王屏藩下四川,巡抚罗森降,长祥似乎此时到湖南与吴见面,如尊作108页注②,《平吴录》称其“自原籍出”,自属错误。(《甲申朝事小纪》……也容易使人误解为长祥征自四川。)

陈其年作《赠李研斋太史》之时间与地点似不明确。玩诗意,其年遇研斋当非一次,一次在南京,故诗中云:“去年石头城,……邀我直上秦淮之酒楼。”时间为某年暮春;次年再遇,有“语君且饮勿愀怆,眼前万事太卤莽”之句,似作于三藩乱中,但地点已不在南京。诗末注为沈德潜所加,似未足据。方拱乾放还后南游,似曾访长祥。又长祥久住广东屈翁山处,不知翁山诗集及年谱中亦有记录否。以上皆有关考定长祥行迹,而证《行状》所言为(不)确者,或先生均已查过,手头书少,敢以请教。

便中仍希惠示数行……

我没有犹豫,于28日将读前函的意见写出请教,云:

迭奉手教,肃诵为快。先生研讨史事,向极平允而深入,承示各点,均

发人深思,敬复于次:

1.陈维崧赠诗不见陈集。沈德潜编《别裁集》,辄依已意妄改。此诗是否悉符原作,未可知也。即其诗论之,先生以为作于三藩乱中,极是,惟需稍作补充者,窃以为已近乱事结束前夜。诗末云:“故里新年栈道开,官军已缚邛笮长。”即康熙十八年十二月勇略将军赵良栋、奋威将军王进宝帅师入川,十九年正月赵良栋克成都、王进宝占保宁时也。故此诗大抵为十九年二月作也。

2.先生以为长祥在毗陵、金陵各有寓所,似更合实际。小文断其晚年始迁毗陵,实为全祖望所愚矣。惟先生以为康熙十二年长祥已自闽返吴,则尚不能无疑。……自大函所引述言,尚不足断言李太史寓斋必有居人,即有居人亦不能决其必为太史夫妇也。此事至为重要,先生勿讥为吹毛求疵也。 3.遍检屈介子诸集,有赠李太史诗,世间李太史多矣,或可断其非李长祥,或不能断其为李长祥,故陋作中未能引述。

4.《天问阁文集》虽残篇断简兼收并蓄,然内容显多于《天问阁集》,书在《求恕斋丛书》,先生可一检读,慧眼必有新获。姚(淑)集单行,敝所有藏,然系善本,不能外借。此集尚不难找,北图或亦有藏耶?

5.清宫医案,一史档馆曾选辑刊行,惟不知有顺治医方否也。杨译汤传,晚生曾草草检读,似借自中华书局,书叶黄脆,一翻辄碎裂,故读时兴味大杀,辄思掩卷……《平圃杂记》,文革前尝借自谢刚主先生,书为铅印线装。惟彼时见识较今尤浅陋,故最注意督捕署拷掠逃人之残酷。刚主先生辞世后,明清史籍归于敝所,设瓜蒂庵专藏陈列之,数年以来迄未注意。……日内或抽暇一查看,结果如何,当短简奉报。

先生所补能勤口碑似过于简略,不如先生所说之丰富也。

接到我此信后,里千先生对问题做了进一步考索,对我的妄说在3月12日来信中给以委婉的批评。该信说:

奉书开我茅塞,感佩,感佩。谨再陈如次:

1.陈维崧于康熙十八年已未春举鸿博,授翰林院检讨,居京前后四年,二十一年壬戌病卒于任,年五十八,归榇宜兴,见徐乾学《陈检讨维崧志铭》(《碑传集》卷四十五),先生以为《赠李研斋太史》诗作于十九年庚申,似可商榷。

2.恽寿平《月出歌》中有句云:“惆怅李太史,叹绝龚琅霞。此时晶光霏微惟见月,半壁坐看天无涯。太史大笠不覆首,倚石离披露两肘。……琅霞吟未绝,太史方击节。……”可证当时长祥确在座,且为东道主也。

3.李长祥与屈大均的关系,似仍值得深考。能勤口碑只能说明禅门也有此一说,自不能作为证据。……

里千先生与我之间,类似的信件往来虽然是经常的,但像这样密切的一例,也是最突出的。回想当年,这些信件对两人都有启发和促进的作用。事隔十余年,彼时情景仍多少有些清晰。重读这些信件,深愧自己对史事,如对李长祥毕生事迹,远不如里千先生了解得具体、细致、准确、深入。有些史籍如《天问阁文集》是我向他推荐的,但他从中清理出的李长祥史事比我多得多。这就是学识的差距。

我在2月28日信中表示,对他所说康熙十二年长祥已自闽返吴,然后去湖南之说不能无疑,说“此事至为重要”,对他提出的证据,用胡搅蛮缠的方法予以否定。我不是故意的,这是一种惯性的抵触、本能的反应。有什么重要?很可笑,因为我的说法是,李长祥自福建直奔湖南,没有回常州的周折。其实,回不回一趟常州,于史事的论述毫无影响,对历史发展没有任何意义。里千先生看透了这一点,不做丝毫浪费笔墨的纠缠,只讨论实在问题。考证是异常绵密的功夫,不能离开证据,信口开河。在追求真理的过程中,人们如不时时警惕、约束、改造自己,就会生出不正常不健康非科学的心理,使言行脱离轨道。这是我的又一种差距,是属于人生观和世界观的。现在正是这些原信促进了我的反思并深感愧疚。5月,先生将其研究李长祥的心得凝为《李长祥遗事勾沉》一文,于6月11日邮寄给我,作为杨向奎先生八五华诞祝贺文,刊于《清史论丛》1994年号。该文对我在李长祥研究中的错误做了批评、改订,对他自己的个别观点也有所修正。

那一年,里千先生应某出版社的要求,撰写一本讲流人故事的通俗历史书。他要我组织一个五六个人的班子,共同进行。我邀约我的朋友杨讷、张泽咸先生,和我的朋友、流人史专家李兴盛、张玉兴先生参加。班子组成,共推马老主编,讨论了体例、范围等事项,进行了试写,却因出版社发生变故而停止。这是惟一一次与马老合作写作的机会,没有成功,深为可惜。但杨讷先生成为里千先生的新朋友,进行过互访,里千先生特别乐意去参观他的丰富的藏书。里千先生还请我们两人上馆子品尝江南风味菜肴。

里千先生著译宏富。其市场价值稍高者则已出版,有《李白诗选》、《西游话古今》(香港三联书店原版,大陆和台湾版),编译《(英汉对照)中国历代微型小说一百篇》(与人合作英译,香港商务印书馆原版,大陆和台湾版),翻译罗素《西方的智慧》(与人合作汉译,负责定稿)、狄更斯《双城记》(世界知识出版社)等。论文常在各种报刊发表。里千先生曾自选其主要为晚近所作者为《老树集》,计45篇34万字,华艺出版社1994年版。其学术价值较高而市场需求不畅者,则尚存其继承人箧笥。其中最为其数十年心血结晶的,首推读书笔记《对日亭小札》,20卷10册,包括历史、地理、人物、社会、语言、民俗等等多方面的研究心得。还有专著《江南明修方志考》《清代天灾编年》,也是里千先生的专题力作。从目前情况看,这些著作假使其继承人不能自筹整理、出版巨资,使其刷印传世,年深月久,势必荡为灰烟。这是人类智慧的损失。每一念及,辄为心痛。

1995年夏秋多雨,我们往来稍疏,后来我又去承德避暑山庄参加一个满族史学术讨论会。回京后才得知先生因肺癌在协和医院住院治疗,经过反复交涉,院方只同意杨向老去看望了他。病情发展很快,住院三个月,12月5日,他的智慧的头脑终于停止思维,先生溘然长逝。

里千先生一生清贫,崇尚简朴,遗嘱免除任何告别和悼念仪式,只有家人护送遗体去八宝山接受火的洗礼。感承遗属隆情厚谊,我是惟一被允许到协和医院向里千先生致最后三鞠躬礼的朋友。我对此刻骨铭心,永不忘记。

(撰此回忆,曾参考马雍生女士执笔,四姐妹悼父的文章《永远的怀念》,特说明并表示感谢。)