绿色发展理念下粮食增产与生态保护协调发展的科技政策研究

李 浩,赵予新

(河南工业大学经济贸易学院,河南郑州450000)

绿色发展理念下粮食增产与生态保护协调发展的科技政策研究

李 浩,赵予新

(河南工业大学经济贸易学院,河南郑州450000)

近年来,随着我国一系列科技兴农政策的实施,粮食产量持续增加,但同时农业生态环境却不断恶化,严重威胁到农业的可持续发展。党的十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”理念是关系我国未来发展的深刻变革,其中,绿色发展理念阐述了人类社会快速发展与自然环境和谐相处的问题。文章主要分析了绿色发展理念背景下,我国农业科技政策在兼顾环境保护方面的不足,并提出在改善我国农业生态环境的前提下继续实现粮食持续增产的绿色科技政策建议。

粮食增产;生态保护;绿色科技;政策研究

1 问题的提出

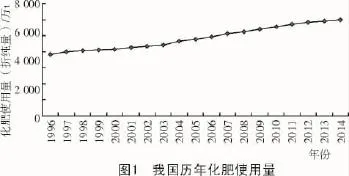

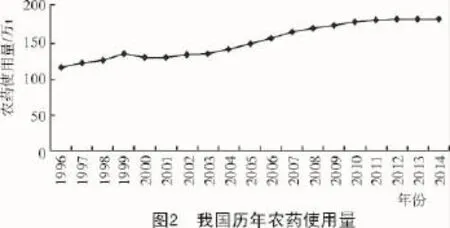

近年来,我国粮食产量持续提高,2015年粮食总产量达到62 143.5万t,实现了“十二连增”[1]。长期以来,我国粮食增产基本上依靠增加耕种面积、加大农药和化肥等生产资料的投入来实现。2015年我国农业科技进步贡献率达到56%[2],农业科技在促进粮食增产中的贡献份额不断增加,首先,农业科技政策促进了粮食作物优良品种的研发,高能肥料的生产以及农业机械生产技术的推广,提高了粮食生产水平;其次,农业科技政策提高了农业劳动者的生产素质,生产方式由过去单纯依靠体力劳动逐步过渡到现在利用先进的农业生产信息技术;最后,农业科技政策不仅促进了农业生产各环节的衔接,而且延长了农业生产链、鼓励农产品的深加工,促进了农业富余劳动力的转移,提高了农业生产经营者的经济效益。然而,粗放的粮食生产方式所导致的生态环境问题也日益凸显。我国近年来伴随粮食增产的同时,农药和化肥的使用量也在逐年递增(图1,2),由此导致的粮食增产与生态环境保护的矛盾越来越大,主要表现在以下几个方面。

1.1 大剂量的滥用农药使农业生态环境问题日益凸显

农药的大剂量滥用导致土壤中微生物数量减少,土壤活性大大降低,质量下降,自我净化调节能力减弱;过量的农药残留随着雨水冲刷进入江河湖泊等地表水中,造成水体污染,鱼虾死亡,并严重威胁着人类的饮用水安全;当空气温度较高时,或者当空气流动较快时,挥发性较大的农药会随空气流迅速扩散到空气中,大气中的农药分解后的汞、铅、铬和砷等重金属又会向土壤和水体中扩散,进而有可能在食物链中积累;经人体吸入或者间接摄入的农药会刺激人体的神经系统,损害人体的肝脏,诱发基因突变,危害人类健康。

1.2 不合理的化肥施用方式带来的污染日益严重

据业内人士提供的资料,目前,我国耕地达到中度污染程度的面积约为333.3万hm2,每年化肥的施用量超过了4 100万t,污水灌溉农田面积超过330万hm2[3]。目前,我国农业生产中施用化肥的方式普遍是大剂量漫灌或者是大剂量深埋,据估算,我国化肥的有效利用率约为35.2%,每年因不合理施用化肥造成的肥料投入损失高达1300亿元,间接增加了农业生产成本的投入[4];且大量的化肥残留进入水中,使水体营养增加,出现富营养化,导致水草丛生,许多水塘、水库因此变臭,从而导致水体污染;我国使用的化肥以氮肥为主[5],磷肥和钾肥以及复合肥的施用相对比较少,这就造成土壤中营养成分失调,导致土壤中磷、钾、锰等元素的严重耗竭,影响植物生长发育[6]。同时大量的硝酸盐化合物在土壤中积累,又随着食物链最终被人体摄入,严重影响人类健康。

1.3 粗放的生产方式影响农业的可持续发展

产粮大省在考虑是加强生态环境保护措施还是保证粮食增产的选择中,常常以后者为重。转变粮食生产方式常常面临如何解决病虫害防治问题,如何解决土壤培肥问题,如何进行新品种的培育问题等。由于粮食绿色生产方式常常与产量增加相矛盾,因此,从根本上转变粗放型的农业生产方式遇到了许多阻力。尽管我国早已出台了有关农业生态环境保护的政策,但是污染治理成效不高,环保措施经常在实际实施中大打折扣,对农业生产的可持续发展产生了消极的影响,长此以往,势必会严重制约我国农业现代化建设。

2 当前我国农业科技政策存在的主要问题

2.1 农业科技政策目标滞后

长期以来,我国的农业科技政策目标主要是保障农产品产量增加,但在促进粮食持续增产的同时,却较大程度地忽视了生态环境保护问题。随着社会经济的发展,民众更多关注的是口粮的品质安全问题以及生态环境的改善,相关政策对实现农业绿色生产、集约生产、环境保护的重视程度不够。一些绿色科技成果很难在实际生产中得到应用。龙头企业、农业专业合作社、家庭农场等是我国未来新型农业经营主体,也是率先实施绿色农业科技的领先力量,但是当前农业科技政策目标多侧重于支持科研机构的科技研发方面,对于龙头企业、农民专业合作组织等落实具体生产任务的新型农业经营主体,实施绿色技术的扶持力度不够。

2.2 农业科技关注的重点与生态环境保护脱节

长期以来,我国的农业科技关注的重点侧重于培育新品种、研发高能肥料、增加粮食产量等方面,有些相近的研究项目同时研发、重复研发,造成了很大的人力、物力、财力浪费,但对农业生态环境保护的研发却没有引起足够的重视。有些生态农业科研项目也只是停留在理论或试验田中,并没有真正应用于农业生产中,或者因为生产成本的问题而无法推广于实际生产。“种粮必须施肥料,没有农药草虫生”这种理念也已经深入广大农业科技研发及劳动者生产过程中。虽然农业部在2013年就发布了《关于促进企业开展农业科技创新的意见》,但是并没有落实到具体的政策上。

2.3 财政对农业生态科技的支持力度不够

近年来,国家大力实施“科教兴农”战略,并给予了大量的财政支持,但是相对份额却没有显著提高,甚至有下降趋势[7]。我国每年投入农业科技研发的经费约占全国农业生产总值的0.3%,与世界上发达国家的平均水平3%~5%相差甚远[8],由于绿色农业科技投资周期长,利润回报的不确定性因素较多,很少能争取到商业银行的支持,部分有绿色生态发展意愿的企业又因资金匮乏难以展开技术革新。在并不充足的农业投资基金中,“农转非”现象十分普遍,真正用于农业科技发展的资金大打折扣、少之又少,且缺乏连续性。与此同时,农业科技重国家项目投入、轻地方财政配套的现象普遍存在,在落实绿色农业生产发展过程中也出现了“假大空”的怪异现象。

2.4 绿色农业科技服务推广体制落后

据统计,在美国、法国等发达国家中每1万名农村劳动者中有30多名农业科技人才及推广服务人员,而在我国却只约有4名[9]。在当前我国经济高速发展的背景下,国内青年高素质人才普遍倾向于网络信息技术、经济管理等较热门的就业方向,农业科技人才也普遍选择向欧美等发达国家外流,造成了我国农业科技人才不足、后继无人的现象。我国基层农村农技推广服务组织机构较少,且基础设施不完善,多数服务机构甚至没有配备专门的信息化设备,只有陈旧的耕作工具[10]。至今我国农业生产技术多依靠“代代相传”的耕作经验,农民通过媒体了解新技术的范围又较窄,且有很大的地域不适宜性,农民多依靠施用农药、化肥等化学生产要素增加粮食产量。

2.5 缺乏完善的农业生态评价及补偿制度

我国目前还没有形成一套完整的关于农业生态评价及补偿制度,虽然政府提出了“绿色发展”的理念并出台了一系列生态环境保护措施,但是生态评价及补偿的重心基本倾向于对工业生产的环保要求,地方各级政府也只是关注粮食产量提升而忽视了农业生态环境的破坏。且农业生态补偿制度会在短期内降低地方经济效益,导致农民增收困难,农业生产又具有范围广、分散性强的特点,对农业生态环境的评价及补偿管理很难落到实处[11]。

3 促进粮食持续增产与生态环境协调发展的科技对策

党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”全新的发展理念。为了使粮食持续增产与农业生态环境改善协调发展,就必须依靠现代科学技术。这就要求在新的粮食安全观的引领下,切实转变农业发展方式,对农业科技政策进行优化和完善。

3.1 改进绿色农业科技政策目标

农业科技政策目标应该注重长远的可持续发展,从追求产量第一逐步过渡到注重绿色、优质、高效的农产品及资源节约型和环境友好型的生产方式[12]。为了切实解决农业生态环境污染、生态系统退化的严峻问题,必须采取坚决措施,控制化肥和农药用量,控制农药残留,控制重金属和有机物对土壤的污染。加快制定完善绿色科技研发政策,在优良品种培育、低污染肥药研发、集约生产技术方面取得新突破。还应制定政府对龙头企业、农业专业合作社等新型农业经营主体的扶持政策目标,鼓励他们率先提高农业生态科技创新意识[13],实现农业生态科技革新,并通过完善的法律政策,对企业的知识产权和技术创新提供有效的法律保障。

3.2 创新绿色农业科研管理政策

农业生态环境科研项目的选题及研发要适应农业市场发展及生态环境保护的需要,不以产量高低论“成败”,而以生态环境改善效益论“英雄”,以农业新技术所能带来的经济效益和生态效益的综合评价为主要的验收依据,使绿色农业科研成果充分满足农业可持续发展的需求,发挥生态效应对农业科技创新的激励作用。建立一套“接地气”的、实用性强的、充满活力的农业生态环境科技管理政策,为农业可持续发展及生态环境保护提供更多实用的新技术、新方法[14]。因此,我国目前的农业科技研究还应该立足于现实,在增加农产品数量和质量的同时,减小资源消耗,增加农民收入,关注生态环境改善[15]。

3.3 搭建绿色农业科技共享平台

要立足我国目前的农业生态环境科研教育现状,深入贯彻国家“绿色发展”的农业科技创新战略,建立高效的信息技术交流政策、搭建公共实验室服务共享平台,鼓励“万众创新”,提高绿色科技联合创新能力,要由过去的个体研究、单项研究转变为群体创新和联合攻关。加强农业科研部门、高校与企业之间的交流合作,实现资源共享、信息共享、建立协同创新机制,推进“产学研、农科教”一体化建设,建立一支具有世界水平的农业生态科技研发队伍,为“提质增效转方式、稳粮增收可持续”提供更强大的支撑能力,引领农业生态产业进一步蓬勃发展[16]。

3.4 完善农业生态科技财政政策

有资料显示,我国农业生态环境科技资金投入占比远远低于发达国家的投入比例,且我国农业生态环境基础薄弱,“摊子”大,任务重。发达国家的经验证明,对农业生态科技的资金投入比单方面的增加农业物质资本的资金投入更能取得较高且持久的回报。根据我国国情,目前的农业生态科技创新财政投入还要以政府资金投入的无偿服务为主体,并以多元化的社会资金参与的有偿服务为辅助。在满足农业科技发展需求的基础上,除了政府进一步增加财政支持外,还需要设法筹集多渠道的农业生态环境科技投入支持资金,如吸引社会、企业投资等等,完善多元化的投资模式。采取财政税收等优惠补偿政策,吸引国外领先的绿色科技及大型企业进入我国绿色农业发展的建设中来,弥补资金不足和技术落后的缺陷[17]。并设立绿色农业科技服务金融机构,鼓励商业银行对绿色农业生产经营提供优惠贷款,支持绿色农业企业上市融资。

3.5 优化绿色农业科技推广政策

农业技术推广服务在“绿色农业”战略中起着“最后一公里”的决定性作用。农民是农业生产的主体,绿色农业科技的最终成果转化要依靠农民的生产劳动来实现。绿色科技成果不能只是“纸上谈兵、虚有其表”,要向农户积极宣传使用绿色农业科技进行劳作的高效率、高产能、低污染的特点,指导农户如何有效地利用绿色农业高新科技。加大农业环境突出问题的治理力度,打好农业面源污染防治攻坚战,让透支的资源环境逐步休养生息。要加强基层农业技术推广建设,首先由政府主导建立一支公益性的绿色农技推广服务队伍,要完善绿色技能培训、成效考评制度[18];二是制定各种激励政策,鼓励推广人员不断加强业务学习与培训,提高自身技能素质;三是要从社会层次提高农技推广人员的社会地位,从经济方面保证他们的生活待遇,充分调动绿色农技推广队伍的积极性[19]。

3.6 创新生态环境评价及补偿制度

建立健全农业资源利用评价及补偿政策,鼓励集约化、绿色化的农业生产方式,面向农业生产大力宣传农业生态保护理念。运用生态学和生物学的理论,通过定量和定性相结合的方法,评价农业生产对生态环境造成的影响。在兼顾农业生产者经济利益和生态保护的前提下,确定合理的生态环境补偿标准,拓展多样化的补偿方式,减少中间环节不必要的消耗,加强补偿资金对生态环境的有效投入,提高补偿效率,形成农业生态环境长效补偿机制[20]。

[1]张翼,李慧.我国粮食产量实现“十二连增”[N].光明日报,2015-12-09.

[2]冯华.农业科技进步贡献率已超五成 [N].人民日报,2015-12-27.

[3]黄俊毅.补齐生态短板,强化绿色发展 [N].经济日报,2016-01-30.

[4]王宇,潘林青.我国三大主粮化肥农药利用率明显提升[N].中国食品安全报,2015-12-15.

[5]刘欢,陈苗苗,孙志梅,等.氮肥调控对小麦/玉米产量、氮素利用及农田氮素平衡的影响 [J].华北农学报,2016,31(1):232-238.

[6]文涛,李廷亮,曾建国,等.微量元素对旱地冬小麦产量及品质的影响[J].山西农业科学,2016,44(11):1622-1626.

[7]袁学国,郑纪业,李敬锁.中国农业科技投入分析[J].中国农业科技导报,2012(3):11-15.

[8]王雅鹏,吕明,范俊楠,等.我国现代农业科技创新体系构建:特征、现实困境与优化路径 [J].农业现代化研究,2015(2):161-167.

[9]中华人民共和国农业部.2013中国农业科技推广发展报告[R].北京:中国农业出版社,2014.

[10]高启杰.理解农业推广:基于历史和发展的视角[J].农村经济,2012(10):3-6.

[11]严立冬,田苗,何栋材,等.农业生态补偿研究进展与展望[J].中国农业科学,2013,46(17):3615-3625.

[12]黄敬前,郑庆昌.建国以来我国农业科技政策及其特征分析[J].技术经济与管理研究,2014(9):124-128.

[13]陈敏克,何燕,逯楠.山西省农业科技创新体系建设研究[J].山西农业科学,2016,44(1):92-95.

[14]王文娟,张开春,陈梅香,等.关于农业科研单位加强科研管理的分析与思考[J].农业科技管理,2011(5):32-34.

[15]解宗方,李在涵,任银玲.粮食生产新常态与转变粮食生产方式[J].河南农业科学,2015,44(12):20-25.

[16]蔡瑞林,郝福锦,吴敏.基于社会资本的科技资源共享研究[J].企业经济,2012(8):141-144.

[17]王娟娟.农业科技财政专项资金绩效评价研究:以湖北省为例[J].农业经济问题,2014(12):96-100.

[18]韩旭峰,陈思明,李金成.甘肃省现代农业科技推广人才需求特征及问题研究[J].天津农业科学,2016,22(1):68-73.

[19]郑少红,郑小玲,林繁.农民专业合作社参与农业科技转化推广的机制探索[J].台湾农业探索,2014(5):50-53.

[20]何彪.跨区域生态补偿机制研究 [J].农村经济与科技,2014(1):12-14,11.

Study on the Coordinated Development of Increase Grain Production and Ecological Protection under the Concept of Green Development

LI Hao,ZHAOYuxin

(College ofEconomics and Trade,Henan UniversityofTechnology,Zhengzhou 450000,China)

In recent years,influenced bya series ofpolicies such as"developingagriculture through science and technology"in our country,grain production continues to increase,but with the pursuit of increasing grain production,the agricultural ecological environment is experiencing constant deterioration,which is a serious threat to the sustainable development of agriculture.During the Fifth Plenum of the 18th Central Committee of the Communist Party of China,"innovative,coordinated,green,open,and shared by all" concept is proposed that is a profound reform influencing the future development ofour country.And the concept of"green development" describes the harmony between rapid development of human society and natural environment.Under the concept of green development, this paper mainly analyzes the shortcomings of agricultural science and technology policy in its lack of taking environmental protection into consideration and puts forward advice to maintain both grain production and green science and technology policy on the premise of improvingthe agricultural ecological environment in China.

increase grain production;ecological protection;green science and technology;policyresearch

S-01

:A

:1002-2481(2017)01-0135-04

10.3969/j.issn.1002-2481.2017.01.34

2016-08-12

河南省软科学计划研究项目(162400410112);2015年河南省政府决策招标课题(2015b243)

李 浩(1991-),男,河南禹州人,在读硕士,研究方向:农村与区域发展。赵予新为通信作者。