安顺屯堡聚落的地域环境与地域文化特征研究

于斌+文逸琪

摘 要:通过对贵州省安顺屯堡聚落的田野调研和文献查阅,分析了安顺屯堡聚落的地域环境特征,包括自然环境特征、人文环境特征、社会环境特征,同时深入挖掘了在特殊地域环境下形成的屯堡聚落地域文化,总结了包括喀斯特文化、军事防御文化、江南移民文化、传统汉族文化的地域文化特征。

关键词:安顺屯堡聚落;地域环境特征;地域文化特征;喀斯特地貌;江南移民文化

Abstract:Based on Tunpu settlements field research and literature review, analysis of regional environmental characteristics of Tunpu settlement, including the characteristics of the natural environment, human environment characteristics, and social environment characteristics, while digging in the village formed a special regional environment Fort settlement regional culture, including summary karst cultural, military and defense culture, southern immigrant culture, geographical and cultural characteristics of traditional Chinese culture.

Key words:tunpu settlement ; regional environment characteristics ; regional culture characteristics ; karst ; Jiangnan immigrant culture

中图分类号:TU-8 文献标识码:A

文章编号:1674-4144(2017)-02-72(6)

聚落的地域環境与地域文化特征是我们研究聚落空间形态和特色的的前提,也是深入理解聚落背后文化内涵的基础,要了解影响聚落形态形成的真正原因,就必须从研究其地域环境与文化特征开始。贵州省安顺屯堡聚落有其独特的地域环境特征,它起源于复杂的历史背景、形成于特殊的地理环境,又受到战乱、匪患的影响,逐渐发展演变,最终形成了今天独具地域特色的屯堡聚落。安顺屯堡聚落无论从选址、布局、群体建筑空间组合以及对自然环境和物资资源的选择利用等方面都与其他民居大不相同,这都与其地域环境与地域文化特征有着密切的关系。

1 安顺屯堡聚落地域环境特征

1.1 自然环境

安顺市位于贵州省中西部,地处北盘江以东。介于东经 105°15′—106°35′,北纬 25°21′—26°38′之间,东西最大横距133km,南北最大纵距142km,总面积9264k㎡。“四境介黔西”,东抵贵阳市、长顺县,南抵望谟县、贞丰县,西抵六枝特区,北抵遵义县(图1)。

安顺地区地处云贵高原梯状东斜坡地带的三级台阶上,是世界上典型的喀斯特地貌集中地区,属低中丘陵区,表现为典型的锥状峰林和大型榕蚀盆地的组合。其地势西高东低,北部为洼地丛峰,西北边缘及南部为山地峡谷,中部为盆地丘陵,是乌江水系和长江水系的分水岭。平均海拔高度在1200m左右,关岭与镇宁交界处海拔最高约1850m,关岭处海拔最低约700m(图2)。安顺屯堡就分布在这样的喀斯特地貌集中地区。

安顺市地处云贵高原东斜面中段,属高原型湿润亚热带季风气候,受不同季风环流因素和高海拔低纬度地理环境的影响,这一地区的气候独具一格。总体来说,境内气候四季分明,呈现春迟、夏短、秋旱、冬长的气候特征。冬无严寒,夏无酷暑,气候温和宜人,年平均气温为14.6℃,历史最高气温36.5℃,最低气温-11.1℃。空气湿润,雨量充沛,夏季雨水较为集中,冬季多阴雨,年平均湿度80%,年平均降雨量1100~1400毫米。安顺地区气候的另一个特点是多云,全年日平均总云量在8成左右,多云会导致日照时间变少,夏季平均日照时间只有4~5小时,太阳总辐射年平均值80~95千卡/平方厘米,是全国日照时间最少的地区。境内以南风和东北风为主,山谷风明显,夏季风多,无闷热感,年平均风速为2.4m/s。受境内独特的地貌环境和季风气候影响,区域内灾害性天气也频繁出现,主要包括干旱、倒春寒、秋风、凌冻、霜、绵雨、冰雹、雷雹、大风、洪涝等,尤其凌冻为西南地区特殊的气象灾害。

受碳酸岩石含水特性影响,区境内地下河比较发育,境内主要含水岩层22个,按其含水方式的不同,可分为松散盐类孔隙水、碳酸盐类岩溶水和基岩裂隙水3种地下水。地下河发育于强岩溶地区,有出口,沿途地表有明显的天窗、竖井、落水洞,竖井中水位变化可达数十米,出口以附近河流为排泄基面,有时高于河面,有时出流河底。有打高地下水系、交麻地下河、梭筛地下河、许凹地下河、哑呀大龙潭地下河、陇爱地下河6处主要地下河,已查明长度2km以上的地下河121条。境内温泉3处:息烽温泉、马岔河温泉、洛安温泉。地下水受污染较少,水质优于地表水,偏碱性[1]。

1.2 人文环境

安顺是一个多民族杂居的城市,汉族人口数居首位,布依族次之,此外还有苗、回、侗、彝等20多个少数民族。而屯堡地区则以汉族人口为主,屯堡人绝大部分是明代屯军及家属的后裔,他们都是自江南地区移民至此的中原汉人。屯堡文化受中原主流文化的影响,也是以江南汉文化为主导的文化,这与明代屯军政策有着不可割舍的关系。

1.2.1 屯田政策

明朝占领贵州后,为其划分区域、设置官阶、制定法规,派军队推行屯田政策:“三分戍守,七分屯种;有事则战,无事屯田,以兵养兵”。将军队设置为卫、所、屯、堡等不同的层级单位,开垦荒地进行耕作。直到清朝初年,依然推行屯田制度,划荒地、余田或没收反抗者的田土分给屯军耕种,规定纳粮任务[2]。

1.2.2 军田世袭政策

明代屯田对田业和军职都实行世袭制。明王朝规定,屯田军人属固定军籍,世代承袭,世守其地,田亦为世袭,父传子,子传孙,禁止买卖[3]。当时实行户籍管理“双轨制”—一是普通老百姓,二是包括军籍,匠籍在内的入“国家编制”人员,两者间界限明显,一旦入了“国家编制”,则世代不可更改。依据朝廷的户籍管理制度,卫所官兵称为“军户”,统一加入军籍。每个军户都会安排一名“正军”,由精壮男子穿着军装服役担任,其家人称为“军余”或“余丁”。如果壮丁老病死后,则由余丁来替代,若全家死亡,就必须到原籍找个族人顶替。

1.2.3 家属随军政策

针对困扰军方上千年的逃兵问题,明帝国的管理层还想出一个对策:为了保障军队满员,稳定军心,使军士“有亲属相依之势,有生理相安之心”,朝廷制定法规:正军和余军须携带家人,对于无妻无子女的,政府将指定配婚。

在屯田政策、军田世袭政策、家属随军政策的影响下,明代江南籍军士及家属大批量地迁入贵州地区,并世代留在贵州安顺地区,守卫边疆。据《贵州六百年经济史》推算,驻守贵州的20余万官兵,其实际人数连同家属不下七十万人。大量的江南汉民族人口迁移将他们的生活习俗、精神文化信仰一同带入了黔地边关,形成集聚军士防御特色,江南移民特色以及汉文化特色的安顺屯堡文化。

1.3 社会环境

安顺屯堡形成于明洪武年间,因朱元璋的调北征南战争而兴起。元以前,贵州地区一直被称为“化外”、“蛮夷”之地,土司们占地为王,加之山高路险,难以驯服,处于天高皇帝远的边远闭塞状态。公元 1368 年,朱元璋在南京称帝建立明朝后,其势力并未完全控制西南地区,从战略的角度考虑,贵州的稳定关系到西南的長治久安和云南的边防稳固,于是他下令修整所有通往云南的驿道,并沿线遍设卫所,派重兵防守。这一阶段的屯堡主要以军事功能为主,为达到其拱卫、守卫边疆的军事目的,明朝政府才建立了屯堡。

明代中期开始,卫所屯田的各种问题逐渐出现,“自正统后,屯政稍弛”,其主要表现是屯田亩数减少,屯粮大幅下降。各处屯军卫所下屯田军士百不遣一,生之者少,食之者众,投入的劳力少,致使产量下降,从而导致开销不足。为恢复国家经济活力,明政府开始推行民屯制度,从内地将破产的流民和平民,大批强迫迁往贵州,划区定点授土垦殖。除了民屯,在明末,政府还征集商人入驻贵州,建立商屯。到明朝中后期,军屯私有化造成了屯军的减少,屯军制度逐步瓦解,清朝卫改县,军转民,据《平坝县志》、《安顺府志》记载,普定于康熙十一年,裁卫改县;镇西卫之柔远所及裁平坝卫在康熙二十六年改为安平县。虽然“粮额仍依卫制取足于屯军百户”,但屯堡的军事功能已减弱不少,直至清末,热兵器逐渐盛行,屯堡也失去了以往的防御功效,走向消亡。

这一阶段是以生产和经济领域的开拓为主。其生产功能的逐渐显现开始于平定云南元梁王后,这时候战事变少,屯堡的军事功能逐渐被削弱。也是在这一阶段,云山屯以其优越的地理位置和肥沃的土地,吸引各地的富商和手工也者在此经商居住,军屯逐渐转化为商屯,其作用也渐渐从军事防御转变成经商贸易。为了满足族群生存繁衍的需要,屯堡人除了进行正常的农业生产,商业贸易成为了他们的主要活动,重农耕、善工商的特点逐渐显现出来。

在屯堡的军事功能逐渐失去之后,安顺屯堡在社会功能上,已与贵州普通村寨相差无几。不同的是,它拥有着独特而深厚的文化底蕴和如同石砌堡垒一般的建筑群落,加上屯堡人一直以来对屯堡文化的固守和坚持,让屯堡文化在泯没了上百年后,又重新进入了人们的视野。从日本人类学家鸟居龙藏发现屯堡妇女所着600年前的明代服饰,到上世纪80年代,屯堡地戏在法国演出,再到现如今,屯堡作为旅游文化景点对外展出,屯堡已完成了它以传统军事防御功能为主到以旅游带动经济的功能性变迁。

2 安顺屯堡聚落地域文化特征

2.1 喀斯特文化

喀斯特地貌是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称。石灰岩(碳酸钙)在略有酸性的水中容易发生溶解,雨水沿水平的和垂直的裂缝渗透到石灰岩中,将裂缝表层石灰岩溶解并带走,垂直裂缝逐渐加宽、加深,形成沿节理发育的石灰岩喀斯特地质地貌。它在外观上表现为石骨嶙峋的山地地貌,同时也会产生岩沟、天生桥、石灰岩孤峰、石林等奇特的自然景观。

安顺屯堡区境内石材丰富,碳酸盐岩石分布广泛,总面积约11754.8 km2,占全区总面积的78.94%,碳酸盐类岩石在地层剖面中的比率为56.95%。加上第四世纪以来,安顺区内雨量充沛,气候温和湿润,有利于碳酸盐类岩石的溶解,决定了区内的喀斯特地貌特征。由于碳酸岩石的抗风化能力较强,风化物易于流失,成土作用极弱,土被极薄,植被附着力小,因而木材资源在安顺地区显得特别珍贵[4],木材仅用于房屋的结构部分和装饰部分,以及大型的公共建筑的建设。屯堡人选择了廉价而丰富的石材作为建筑的主要材料,形成独特的石板街道、石台阶、片石城墙、片石屋身、石柱础、片石屋顶、石碾子、石磨等,各种石头建造技艺和加工技术都是弥足珍贵的地域建筑文化,可以说,云山屯是一个石头文化的艺术品。

安顺屯堡地区的岩石以沉积岩 (即水成岩)为主,包含页岩和石灰岩两类岩石,两种岩石均可直接取材为各种不同尺寸的片石、条石,运用于云山屯各种建筑的建构。石匠在选择岩石作为建造材料时,会根据岩石的特性将其分别运用到民居的不同部位,页岩主要用于屋面,石灰岩则用于建设房屋的其他部位。

2.2 军事防御文化

屯堡的军事功能是其建立和存在的基本功能,由于屯堡先人最初因调北征南、调北填南来到黔中,在反抗军队以及周边的少数名族看来他们是入侵者和殖民者,所以当时的屯堡人既要面对讨伐战争又要面对周边“夷民”叛乱。600年的征战传统,让屯堡人有着强烈的忧患意识和爱国主义精神,屯堡人从骨子里就保留着对祖上军旅武功的崇拜和自豪。这种崇拜使得屯堡文化带有浓郁的军事色彩,并影响着屯堡人的生活方式、风俗传承。

屯堡的青年男子普遍从小开始习武,祖上传下来的拳术至今盛行于许多屯堡村寨。很多屯堡村寨都有专供习武比武之用的演武堂(图3)。新中国刚建立不久,云山屯还曾遭遇过土匪抢劫,但因为世辈习练武术,屯堡人勇敢迎战,大获全胜,土匪损失惨重,伤亡近100人。时至今日,过年时节,屯堡中有些成年男子还会扮演成两军进行演练,听从指挥者的统一命令,用石头作为武器相互攻击。总会有人在结束后负伤,但伤者不会因此生怨气[5]。屯堡人对顾成、汪公等明代大将军有种至高无上的崇敬,甚至将汪公神化,建汪公庙,每年进行祭拜(图4)。屯堡人的饮食文化中也带有一些军旅文化的影子。屯堡美食多耐贮藏便携带,如耳块粑、腊肉、香肠、辣子鸡(图5),反映了传统汉民族饮食文化的内涵,以及适应贵州高原生态环境的表现,形成了内容丰富,特色突出的屯堡饮食文化[6]。

2.3 江南移民文化

屯堡移民人群多数来自南方地区,那里经济较为发达、文化积淀较深厚,他们被迫迁居到当时未被开发的黔中蛮地,不仅会产生万千思乡愁绪,也会有一种对自身文化的优越感。正是这种思乡情绪和优越感,让他们不愿意与贵州当地的土著文化相容,而将这种江南文化在贵州安顺地区延续并保存下来。这种江南移民文化表现在他们生活的方方面面。

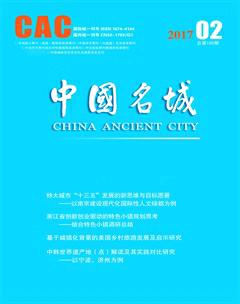

屯堡女人至今还身着具有明代服饰显著特征的服饰,相传源自朱元璋的故乡安徽凤阳,因此也叫“凤阳汉装”(图6)。这种大开襟的长袍两边开叉,长及小腿肚子,袖子有一尺来宽,绣有各种花纹滚边。结了婚的女人要把头发挽成圆髻,用青帕子将其包裹。屯堡男子的服饰习惯虽没有像屯堡女人一样完整地保留下来,但是在重大节日的时候,也会在头上裹上青帕子。

因为屯堡人的祖上都来自中原不同的地方,屯堡村寨的语言和周围地方的不同,而且不同的村寨仍有不同。600年来,这些不同的方言与贵州本地口音混杂,形成了大致统一的屯堡口音。

2.4 传统汉族文化

2.4.1 保家卫國的忠义文化

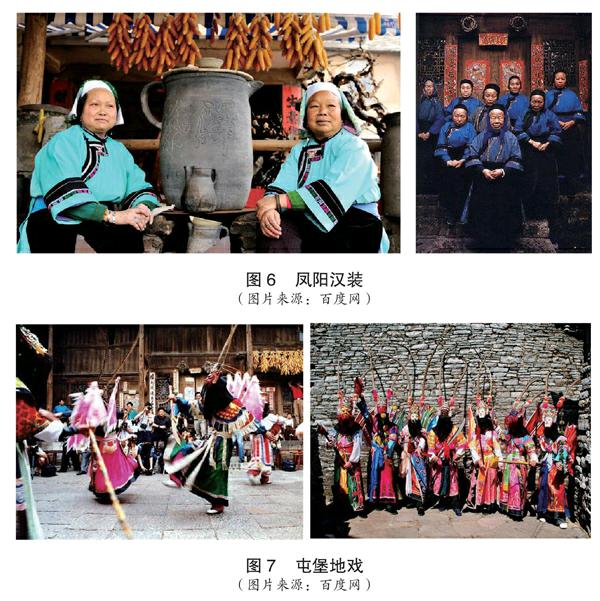

汉族传统的保家卫国忠义文化思想在屯堡地戏中表现得最为明显。地戏是屯堡人独有的艺术形式,它的意识感化作用影响着屯堡人的社会生活。地戏的题材主要向人民传达忠、义、勇的精神,特别是“忠”的思想。大堡的《封神》讲的是要忠于玉皇,小堡的《四马投唐》说的是要忠于李唐江山,后街的《五虎平南》强调的是要忠于赵宋天下,要服从正统的皇室统治,决不能背叛。这种“忠”的思想影响着地戏演员,也影响着整个屯堡地区,“忠”己经成为村民评价一个人的标准(图7)[7]。

2.4.2 因地制宜的商铺文化

在明朝中后期,安顺地区出现了许多繁华的商屯。因战事吃紧,耕地有限,军粮供不应求,为解决军粮不足,政府开始广泛征集商人赶往西南,沿滇黔古驿道构筑商屯,以朝廷独家垄断的食盐贸易吸引商人到边地种粮,弥补军粮的短缺。商人把收获的粮食就近送到贵州屯军的粮仓,再从政府手中换取一定数量的食盐,运往指定地域销售。因此商屯不仅需要商品交易,也需要以耕作得到粮食。

从建立商屯开始,屯堡地区就将这种商业文化延续下来,屯堡人也成为了一个善贸易的群落。从明末清初开始,布匹、粮食、盐巴、茶叶等各种商品就在各个屯堡进行交换,直到今日,屯堡地区还存在着赶集的生活习俗。云山屯是当时最繁华的商阜之一。包子铺、肉饼铺、粉面馆、卤肉店,天天散发着诱人的香味。张家的桂花糕、金家的甜糕、热糍粑、枣子糖,百货纷集,郡邑繁盛也不过如此。很多山珍海味,当时在安顺城里买不到的,到云山屯都可以买到。附近的寨子购买物品,远到旧州,都要到云山屯。寨子里最大的商铺“金家杂货”甚至还开了5家分店,寨上人家每天要消费掉两头肥猪。山下的人捉得一条鱼、或是杀得一头猪,都要踏着山寨10800蹬石阶,挑到山上卖[8]。

2.4.3 自给自足的农耕文化

军队屯田之法最早出现在汉代。“盖取空闲之地,课人以耕,而因以战守,于足粮饷而省运输,养兵实塞之要,足国安民之计,莫先于是”。寓兵于农,兵不出农,军粮就有了保证,军心安定下来,百姓的负担得到了减轻,国家也节省了军费开支。

到了明朝,朱元璋参考前辈屯田耕作的经验,实行寓军于农、屯守结合的耕作方式,使得屯田制变的更加完善。一改屯营分离、分兵设司的状态,“将卫所闲旷之土,分军以立屯堡,耕守相合。盖以十分之率,三分守城,七分屯耕,遇有儆急,朝发夕至”。曾在云贵高原铿锵作战的将士们为了守护云南边境的安全,开始拿起锄头,开荒垦田,按“三分守城,七分屯耕”的方式进行屯田守卫。因此屯堡人自始至终都是以这种屯田制延续下来的,形成了一种自给自足的屯堡农耕文化。云山屯堡人为在大山峡谷处生存下来,在靠后屯门的平坝位置开垦田土进行耕种,直到现在,还有一些居民在此处耕作。

3 结语

聚落的形成和发展与其地域环境及文化特征息息相关,社会、自然、经济、文化、生活等各种因素反复交织,通过日积月累地渗透,影响着传统营造技术形成和发展,传统聚落即是从传统地域环境和文化中提炼出来的一个符号。安顺屯堡生长在喀斯特地貌地区,产生于明代政治军事背景,在形成过程中伴随着大规模江南移民的迁入,不同文化和自然地理环境在特殊社会历史背景下碰撞出火花,让安顺屯堡在中国传统聚落之中一枝独秀。其与生态环境的融合,对传统文化的传承与对住居文化的尊重都值得我们深入学习,当代地域建筑创作也应当更清楚地认识理解、提炼升华我们本土建筑的地域文化精华,形成地域特色鲜明的中国式建筑和丰富多彩的中国城市风貌。

参考文献:

[1] 安顺地方志编纂委员会.安顺地区志[M].贵阳:贵州人民出版社.2010.

[2] 安顺市志[M] .贵阳:贵州人民出版社.1995.

[3] 孙兆霞.屯堡乡民社会[M].北京:社科文献出版社.2005.

[4] 安顺地方志编纂委员会.安顺地区志[M].贵阳:贵州人民出版社.2010.

[5] 燕达.高嵩.六百年屯堡——明王朝遗民纪事[M].贵阳:贵州人民出版社.2002.

[6] 孙兆霞.屯堡乡民社会[M].北京:社科文献出版社.2005.

[7] 罗建平.安顺屯堡的防御性与地域性[M].北京:清华大学出版社.2014.

[8] 燕达.高嵩.六百年屯堡-明王朝遗民纪事[M].贵阳:贵州人民出版社.2002.

责任编辑:王凌宇