外出务工、家庭老人特征及农村家庭贫困的关联研究

摘要:采用随机效应面板泊松回归模型,运用中国健康与营养调查数据库中2006—2011年间四次调查面板数据,分析家庭外出特征及家庭老人特征与家庭贫困发生次数的关联性。实证结果显示,家庭外出次数、有无老人及老人生活质量等变量与家庭贫困发生次数有显著的相关性。进一步对家庭外出特征研究发现,家庭老人特征、贫困发生次数及上年是否从事农业等变量对外出特征有显著的影响,且外出次数与外出人数也呈现出显著相关性。为消除内生性影响,引入工具变量外出工资收入后,发现外出工资收入与外出次数、人数都有显著正相关性,老人生活质量变量显著负向影响家庭外出次数,家庭有无老人变量显著正向影响外出人数,老人有无慢性病变量显著负向影响外出人数。

关键词:外出务工;老人家庭;贫困;动态变化

中图分类号:F0619文献标识码:A文章编号:1000-4149(2017)01-0063-12

DOI:103969/jissn1000-4149201701007

收稿日期:收稿日期2016-05-11;修订日期:2016-09-12

作者简介:作者简介刘欢,武汉大学社会保障研究中心博士研究生。

(英)A Study about Migrant Workers, Family Characteristics of the Elderly and

Rural Household Poverty Dynamics

(英)作者姓名LIU Huan

(英)作者单位(The Center for Social Security Studies, Wuhan University,Wuhan 430072, China)

Abstract:(英)摘要:

Based on the panel data from China Health and Nutrition Survey 2006 to 2011 data,this paper analysis the correlation between the frequency of family poverty and family characteristics of the elderly using random effects model with migrating behavior. We find the presence of the old man and the old people life quality variables have significant correlation with the family poverty. Further study finds that migration is associated with family characteristics of the elderly, the frequency about poverty and previous year in agriculture. There is also significant correlation between the number of migrant workers and peasant workers. We use migrant workers wage as IV to eliminate endogenous effect and find the elderly life quality, whether have the elderly and the health status of the elderly affected the migration and migrate workers income.

Keywords:(英)關键词:migrant workers; family with elderly; poverty; dynamic change

《人口与经济》2017年第1期

刘欢:

外出务工、家庭老人特征及农村家庭贫困的关联研究

一、引言与文献回顾

改革开放以来我国农村扶贫事业取得巨大进展,相关统计数据显示,1978—2010年中国的农村贫困人口从近26亿下降到2800万

《中国农村贫困监测报告2011》关于2010年中国的官方贫困标准线为1274元/人,从2011年起中国大幅上调贫困标准,使之达到2300元/人,当年中国的贫困人口变更为8200万。,近两亿多人次脱离贫困生活。但是,新时期,贫困家庭呈现出新的动态变化特点,特别是老人家庭贫困问题尤为显著。同时,2010年,全国登记的外出务工暂住人员达到了086亿人

数据来自2011《中国人口年鉴》。,与此相对应的是大量老人留守家庭。在当前经济处于疲软期,对贫困的精准识别、精准帮扶显得尤为重要,因而对于家庭外出务工特征及外出务工对于老人家庭贫困影响等的研究有重要意义。

精准扶贫是在经济新常态下扶贫开发工作的重要突破口。识别农村家庭贫困动态变化是实现精准扶贫、脱贫的重要前提,特别是针对农村老人家庭贫困的成因及主要影响因素的研究对于有效脱贫有着重要意义。由于贫困群体在不同时期的差异状态,即贫困家庭不断表现出的脱贫、再陷入贫困及持续贫困的动态变化,经济学界也更为注重关于动态贫困的研究,而不只是关注同一时期的贫困人口状态和规模[1-2]。贫困测度通常涉及贫困发生频次、持续时间及贫困脆弱程度等相关指标[3],并且各地在相关指标上表现出较大差异性,特别是贫困地区农村家庭收入流动的风险较大

收入流动分为相对收入流动和绝对收入流动,相对收入流动指同一个人或同一组人不同时期的收入在同一群体收入分配中位置的变化,相对收入流动强调收入位置的变动;绝对收入流动指的是即使相对位置没有发生变化,只要绝对收入变化,那么收入也将随之流动。,脆弱性强,不稳定,但是贫困家庭具有较高的向上收入流动概率,且农村家庭贫困脆弱程度总体呈下降趋势,更多的是表现为慢性贫困脆弱

慢性贫困脆弱家庭表现为贫困脆弱持续的时间较长,长期生活在脆弱线以下,贫困脆弱往往要持续很多年甚至于全部生命周期。

;同时,地域特征、家庭基期收入、户主特征及土地面积等因素对家庭动态贫困、脆弱性变化都有显著影响[4],农村贫困家庭的贫困发生次数在不同家庭存在明显差异,绝大多数贫困家庭在脱离贫困后进入较高收入阶段,但脱离贫困又返贫的家庭与持续贫困家庭并无显著的脱贫机会差异,这些家庭维持非贫困的能力存在不足[5];在城乡比较上,城乡贫困家庭脱贫、返贫概率趋势基本一致,农村贫困家庭表现出状态依赖较弱,脱贫又返贫家庭更多处于贫困群体的较高收入组[6],家庭陷入贫困与脱离贫困的比例以非对称的比例同时存在,处于贫困与非贫困的持续时间长短对于贫困状态转换有重要的影响[7],即贫困发生次数与家庭贫困状态的转换有着很强的关联性。国外关于老人家庭贫困的影响因素研究也相对丰富,如米赫拉(Mihaela)等通过实证分析发现糖尿病等慢性病与低收入者收入及社会地位的关系,健康分布不均对于纵向的社会经济地位乃至收入都有显著影响[8];麦克林(Mclaughlin)和雷夫(Leif)研究发现生活在非大都市的老人比大都市老人更有可能陷入贫困,教育、工作史及工资水平三个变量对老人家庭贫困转换有显著的影响[9-10];托马斯(Thomasp)和贾斯汀(Justine)通过实证研究发现中年时的工作参与度、收入及居住地变量对老年收入有强烈的相关性,且中年生活特征及老年生活事件对于老年贫困持续时间也有显著影响[11]。

近年来学术界关于农村外出人口对留守老人和子女影响的相关研究逐渐增多。

在工业化迅速发展带来的农村劳动力转移对农村家庭影响的背景下,基于对贫困的动态变化及农村家庭贫困形成原因的分析,对于外出务工人员家庭的研究显得更为重要。中国作为一个农业大国通过城市经济的发展推动工业化,进而带动农村剩余劳动力的转移,并且使农村贫困家庭成员能够有更多的机会进入劳动密集型工业部门就业以获得收入,分享工业化发展带来的经济成果并脱离贫困状态[12]。针对老人家庭外出务工情况的研究,国内学者较多地分析了子女外出对老人的影响,分析内容主要涉及外出对家庭生计策略及老人生活质量等方面的影响。家庭生计策略的主要观点是外出务工虽然可以增加家庭资本积累,但长远来看会显著影响流出地的非农业活动的劳动力供给,进而影响当地的收入水平[13];外出务工对农户家庭农业经营收入、非农经营收入和其他收入均产生了较大的负面影响,汇款只是部分地补偿了外出务工对于家庭生产经营带来的负面影响,但考虑到农户家庭外出前后家庭规模的变化,外出务工对留守成员的人均收入起到了正向作用[14]。子女外出务工对老人生活质量也產生较大影响,农村劳动力的大量外出导致了留守老人居住方式发生改变,减少了老人获得的照料资源,原本由外出女性子女负担的照料责任转向老人自身或者未外出子女,加重当前照料者的负担[15];子女外出务工提高了老人经济生活质量,但留守老人的医疗、生活照料和精神生活存在严重问题,且随着子女外出时间延长、距离增加,留守老人农业劳动参与率明显上升,家务负担高于子女未外出之前,子女就地就近迁移有利于亲子关系和谐和老人生活满意度的提高[16],与在本市县以外区域务工而言,子女在本市县务工的老年人生活满意度更高[17];连玉君等通过实证分析发现,子女外出务工使得父母自评健康与生活满意度双双下降[18];罗芳等从外出务工与农村家庭老人养老方面论述了外出务工的利弊取决于父母的经济、身体、心理状况及子女外出收入、家庭规模、是否有配偶相伴等因素[19]。关于农村老人家庭外出务工的研究,国外学者主要是从外出务工人员的社会工作、地位及相关影响方面进行研究,如朱荣分析了劳动力市场上城市职工与农村外来务工人员之间工资水平的差异,通过生产力不同来分解工资差异的原因,指出生产力特点造成了工资歧视的不平等[20];托尼(Tony)等对外来务工人员找工作的信息途径及获取较高工作信息的教育投资进行了研究,引入家庭和朋友等变量后,结果显示教育水平是影响外来务工人员选择正式与非正式工作程序的最关键影响因素,进而影响其融入城市社会[21];崔玉玲等对中国城市工人和农村外来务工人员工资率差异和自由职业的决定因素进行了分析,实证结果显示大部分外来务工人员都不处在能挣到最好工资水平的工作种类[22]。

综上所述,基于经济新常态下精准扶贫的关键突破口,学术界关于农村家庭贫困动态变化及成因、外出务工家庭留守老人状态的研究现状,发现现有研究对外出造成农村家庭留守老人的消极影响等方面的研究居多,而对于外出动因的实证性研究却相对较少,且对于外出务工家庭经济贫困研究的文章相对集中于农民工群体,未能有效地将农村家庭贫困发生次数与外出务工联系起来,因而本文尝试分析农村家庭人员外出务工特征、家庭老人特征等因素对农村家庭贫困及贫困动态发生次数的影响,并在此基础上进一步分析农村老人家庭外出务工动因,为精准识别、帮扶农村贫困家庭提供支持。

二、数据选取及描述

二级1.数据来源与样本选择

本文数据选自中国健康与营养调查数据库(CHNS),选取了2004年、2006年、2009年及2011年四次调查数据。在数据处理上,根据分析需要,选取了T2值为2的全农村样本;在区域特征调查省份上,为便于比较分析,剔除了2011年新增值11(北京)、31(上海)、55(重庆),最终得到包括辽宁、黑龙江、江苏、山东、河南、湖南、湖北、广西、贵州九省4次调查的有效农村样本数据32179份,其中农村样本数并不都是老人家庭样本,也包含了对没有老人家庭的统计,因而在实证分析时引入了老人特征变量。文中老人家庭是指有65岁及以上人口的家庭。为不影响统计结果和实际意义的需要,文章对家庭总收入和家庭人均收入数据为负值的家庭样本进行0值替代,其并不影响回归结果;另外,对于家庭人均收入变量中的部分缺失值或者无效值进行了均值替代,因为在相关家庭户数据统计上有些年份有家庭收入,却无人均收入,文章根据家庭总收入与家庭人口数关系求取家庭人均收入(家庭总收入为家庭人口数乘以家庭人均收入),进而进行家庭人均收入的均值替代,由于相关缺失数据和无效值并未占到总样本数的1%,均值替代并不影响计量回归结果。

二级2.主要指标介绍

文章在界定家庭贫困指标时,使用的是当年国家划定的贫困线标准,其中2004年、2006年、2009年、2011年的贫困线标准(人均纯收入)分别是683元、693元、1196元、2300元,并在各年国家贫困线的基础上对家庭样本数据进行处理,低于当年贫困线的家庭贫困状态记为1,否则记为0;另外,对四个年度家庭数据在Stata软件中进行合并,进而得到各个家庭分别在各年度的贫困发生次数;最后根据各年度家庭贫困发生次数进行统计,四年中未发生过贫困的记为0,发生一次贫困的记为1,发生两次贫困的记为2,发生三次贫困的记为3,发生四次贫困的记为4。通过对家庭贫困发生次数指标的统计来实现对家庭贫困状态的动态研究。

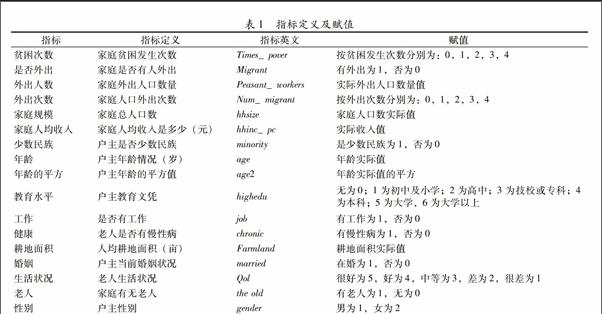

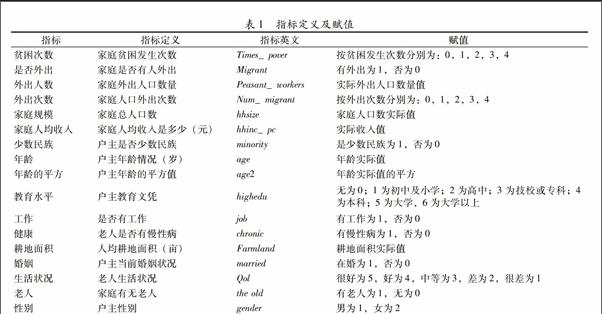

样本中的主要指标如表1所示。其中外出次数根据4次调查数据中,家庭有过1

次外出的赋值为1;2次外出的赋值为2;3次外出的赋值为3;4次外出的赋值为4;从未外出的赋

值为0。老人生活状况指标,文章使用老人对生活质量的评价进行替代,老人对生活质量的评价由1到5分别表示很差、差、中等、好、很好。

二级3.相关变量的描述性统计

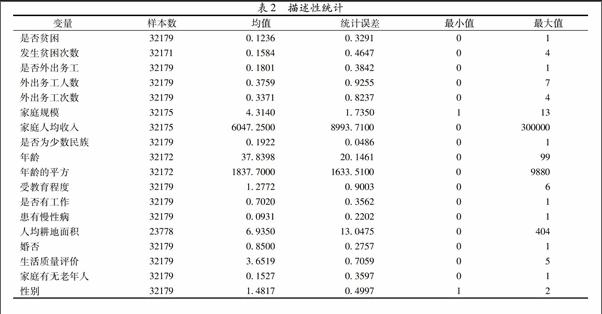

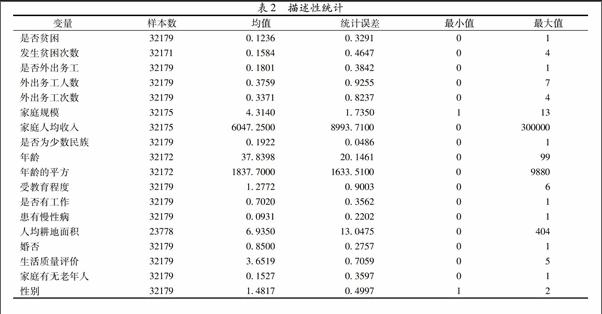

表2是对相关变量的总体描述性统计,4次调查农村家庭有贫困的占到了1236%,贫困发生次数的均值为01548;是否外出的比例占到了1801%,外出次数和外出人口均值分别是03371、03759;家庭规模的均值为43140,其中最大规模为13人;家庭人均收入均值为604725元;年龄的均值为3784岁;教育均值为12772,统计误差为09003,说明农村户主受教育水平普遍较低,

以小学、中学文凭为主;有工作的比例占到7020%;人均耕地面积均值为69305亩;婚姻为在婚的占到8500%;性别均值和生活质量均值分别为14817、36519;老人家庭占比为1527%,考虑其实际意义,文章将家庭收入为负数的值赋值为0,由于负数无效值很少,用零替代并不影响总样本回归结果。

三、农村住户特征、外出、区域差异与贫困发生次数

二级1.农村家庭特征与贫困发生次数

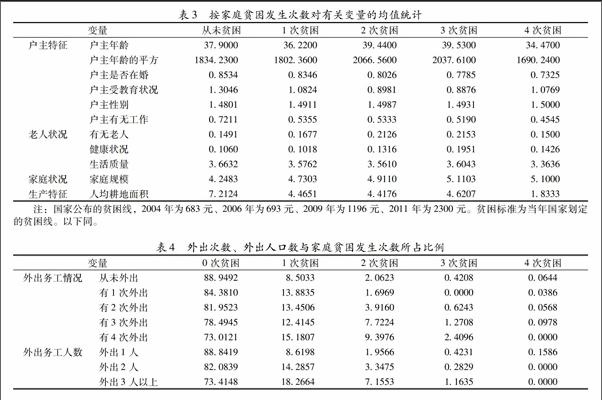

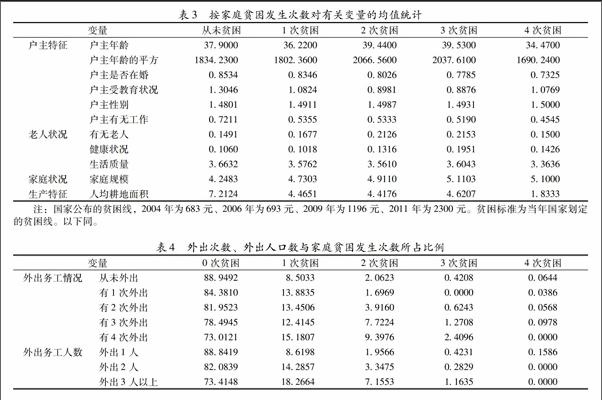

表3是按农村家庭贫困发生次数对住户特征进行的描述。如表3所示,首先是户主特征,从未贫困户主年龄比发生1次和4次贫困家庭的年龄要大,比2次、3次贫困的要小;户主在婚情况由从未贫困的8534%降到4次贫困的7325%;戶主受教育状况4次贫困的为10769,从未贫困为13046,到发生3次贫困时已降到08981,均要低于从未贫困均值;户主性别均值从从未贫困到4次贫困呈现递增趋势;而户主有无工作状况则呈现出较大的递减趋势,分别由从未贫困的7211%减到4次贫困的4545%。其次是老人状况,家庭有老人的比例呈现递增趋势,除发生4次贫困的15%外,总体上发生贫困的家庭均要比无贫困家庭老人占比高,其中2次、3次贫困家庭老人占比情况最高,分别达到了2126%、2153%;健康状况用患有慢性病来代理,从从未贫困到3次贫困有显著递增趋势,4次贫困的(1426%)也高于从未贫困的(1060%);从未贫困家庭老人生活质量指标值(36632)要高于发生贫困的生活质量值。再次,家庭规模中,从从未贫困到发生4次贫困,其家庭

规模有明显的递增趋势,分别由42483上升到了51103。最后,人均耕地面积情况,从未贫困家庭的人均耕地面积(72124)要远大于发生贫困家庭的耕地面积,而发生1次、2次、3次贫困家庭人均耕地面积差距不大,但发生4次贫困家庭人均耕地面积只有18333,要远小于其他几类情况下的家庭人均耕地面积。

二级2.家庭外出情况与家庭贫困发生次数

表4描述了家庭贫困发生次数与家庭外出情况。首先是外出务工情况与家庭贫困发生次数的占比

对比,从未外出户家庭发生0次贫困为889492%,发生1次贫困为85033%,发生2次贫困为20623%,发生3次、发生4次贫困占比不足1%;有1次

外出家庭发生0次贫困为84381%,发生1次贫困为138835%,发生3次贫困为0,4次贫困为00386%;有2次外出家庭发生0次贫困为819523%,发生1次贫困为134506%,发生2次贫困为39160%,发生3次、4次贫困占比也不足1%;而有3次、4次外出家庭0次贫困占比分别为784945%、730121%,发生1次贫困分别为124145%、151807%,发生2次贫困为77224%、93976%,发生3次贫困为12708%、24096%,4次贫困为00978%、0;从横向比较可知,外出情况从发生0次到发生4次贫困呈现递减趋势,纵向比较可知,各贫困发生次数下外出次数呈现下降趋势,有3次、4次外出家庭贫困发生次数比例均高于0次、1次、2次家庭贫困发生占比。

其次,家庭外出人口变化与家庭贫困发生次数的关系。1人外出家庭0次贫困发生比为888419%,1次、2次、3次、4次贫困分别是86198%、19566%、04231%、01586%;2人外出家庭4次贫困为0,0次贫困为820839%,1次、2次、3次贫困分别为142857%、33475%、02829%;外出3人以上家庭发生0次贫困仅有734148%,1次、2次贫困高达182664%、71553%,3次贫困为11635%,4次贫困为0。纵向比较发现,外出人口越多,家庭发生1次,2次,3次贫困总体呈增加状态,未发生贫困的家庭却有递减趋势,即当家庭发生贫困时,家庭外出人口有增加,这说明外出对于贫困家庭有正向作用,与很多学者研究一样,外出能够有效减缓家庭贫困;横向比较,在外出人数一定的情况下,贫困发生次数呈现下降趋势。表中出现贫困发生占比为0的情况,是因为选取贫困线标准时以国家公布的贫困线为依据,国家贫困线是绝对贫困线,在较低贫困线下,多次贫困发生的概率显著降低。

3.分区域家庭外出人口、贫困发生次数

(1)样本各省外出人口数的区域差异。

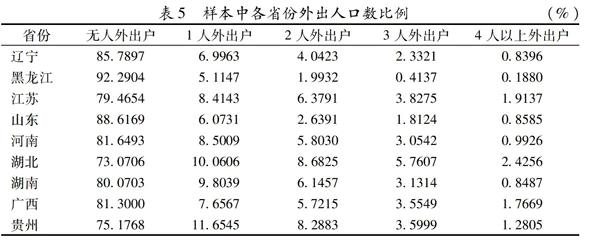

表5列出了分区域特征比较各地外出人口情况,纵向比较发现,无外出户占比最高的是黑龙江省的922904%,最低是湖北省的730706%;1人外出户中贵州省占比最高,为116545%,黑龙江省最低,为51147%;2人外出户中湖北省最高为86825%,黑

龙江省最低,为19932%;3人外出户中湖北省最高,为57607%,黑龙江省最低,为04137%;4人外出户中湖北省最高,为24256%,黑龙江省最低,为01880%,其中黑龙江省外出1人、2人、3人、4人以上均为占比最低,湖北省2人、3人、4人以上外出比为最高,贵州省1人外出占比为最高。横向比较发现,各省外出人口比例均显示出从无人外出户到4人以上外出户递减的趋势。

(2)样本各省贫困次数的区域差异。

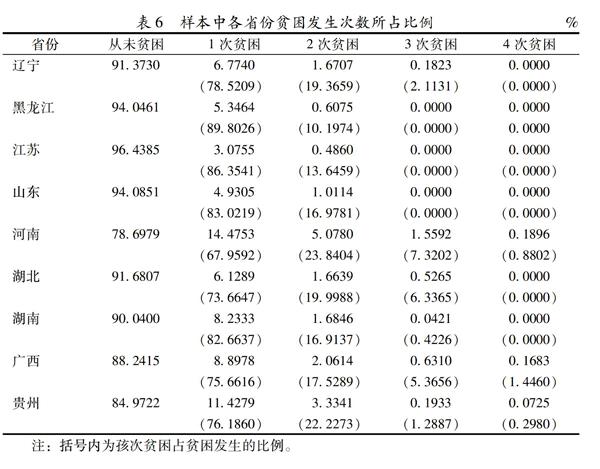

表6列出了按国家分别在2004年、2006年、2009年、2011年公布的贫困线各省贫困发生次数的比例。纵向比较,从未贫困占比,江苏省占比最高,为964385%,河南省占比最低,为786979%;发生1次贫困最高的为河南省(144753%),最低为江苏省(30755%);发生2次贫困占比最高为河南省(50780%),最低为黑龙江省(06075%);发生3次贫困占比最高为河南省(15592%),最低为黑龙江省、江苏省、山东省(0%);发生4次贫困占比最高为河南省(01896%),最低为辽宁、黑龙江、江苏、山东、湖北、湖南(0%)。其次,从纵向比较发现,黑龙江省的1次贫困占贫困发生比最高为898026%,河南省为最低,(679592%);河南省发生2次贫困占贫困发生比最高,为238404%,黑龙江省最低,为101974%;3次贫困占贫困发生比最高的为河南省(73202%),最低为黑龙江、江苏、山东(0%);4次贫困占贫困发生比最高的为广西(1446%),最低为辽宁、黑龙江、江苏、山东、湖北、河南(0%)。横向比较发现,各省贫困占比从从未贫困到4次贫困都呈现出递减趋势。

四、计量模型与实证结果分析

1.家庭老人特征、外出与贫困发生关联性

(1)模型设计。为检验本文所提出的农村家庭贫困发生次数与家庭老人特征、外出情況等相关变量与家庭贫困发生次数的相关性,建立以下模型:

Times_pover=α1+α2Num_migrant+α3The_Old+α4Qol+α5Farmland+α6Hhsize+

αi∑ni=7Xi+provindummy+ε

(1)

模型中的X变量表示居民户家庭户主特征变量。

(2)回归结果。

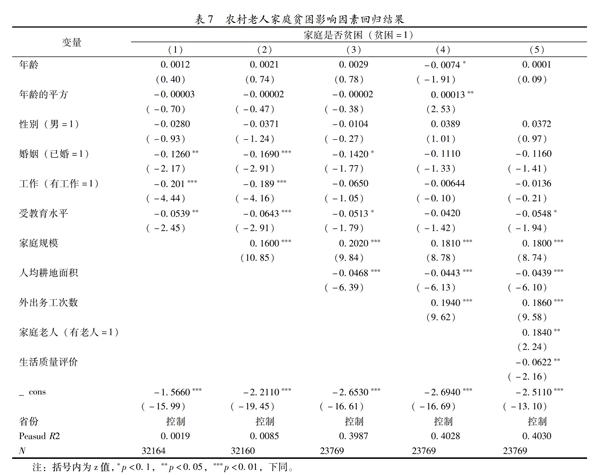

在选取实证方法上,本文进行了随机效应面板泊松回归,表7是对模型的检验结果。文章选用的样本是CHNS数据库中所有农村家庭样本,样本中包含了没有老人家庭的统计,所以使用五个模型进行回归,目的是在引入不同特征变量时考虑对于家庭贫困动态发生次数的变化影响,特别是模型(4)和(5)是在前三个模型基础上分别引入了外出次数变量和家庭老人特征变量,考虑在外出务工特征变量基础上检验家庭老人特征与家庭贫困发生的关联度,这里的家庭老人数变量是一个虚拟变量,取值为1表示家庭有老人,进而引入老人生活质量评价变量与家庭贫困发生次数的

关系,因而模型(5)是考虑农村老人家庭外出务工特征对于家庭贫困动态发生次数的检验。另外,模型(1)表示户主特征对于家庭贫困发生次数的影响;模型(2)表示户主特征与家庭规模对贫困

发生次数的影响;模型(3)表示在模型(2)的基础上加入了人均耕地面积变量的影响,模型对于区域特征省份变量进行了控制。

回归结果显示在模型(1)下,户主婚姻、工作及教育文凭状况对于家庭贫困发生次数有显著的负向影响,即户主在婚、有工作、教育文凭越高则家庭贫困发生次数就越少,反之则相反。模型(2)加入家庭规模变量后,家庭规模变量与家庭贫困发生次数呈现出显著的正相关,即家庭规模越大、人数越多,则家庭贫困发生次数就越高。模型(3)结果显示加入家庭人均耕地面积之后,人均耕地面积变量与家庭贫困发生次数也呈显著负相关,即人均耕地面积越多,家庭贫困发生次数就越少。

模型(4)结果显示加入家庭外出次数变量后,家庭外出次数与家庭贫困发生次数有显著的正相关,即家庭外出次数越多,家庭贫困发生次数的值可能性越大,反之则相反。模型(5)结果显示加入居民户家庭老人特征有无老人、老人生活质量评价两个变量后,家庭外出次数与家庭贫困发生次数仍显著正相关;家庭老人特征中的有无老人变量显著影响家庭贫困发生次数,且呈正相关,即家庭有老人时贫困发生次数值更高,反之则相反;另外,

老人生活质量变量与家庭贫困发生次数有显著的负相关关系,这里老人生活质量为老人生活质量评价,考虑老人生活质量评价的主观性,造成与家庭贫困动态相关性的内生关系,即存在内生性,故引入中间变量家庭外出特征变量来解释老人生活质量评价与家庭贫困之间的关联性。结果在进一步分析中给出。表7中模型(4)给出家庭外出次数与家庭贫困发生次数的显著正相关关系,因而选用家庭外出次数变量替代老人生活质量评价能够解释其与家庭贫困发生次数的相关关系。模型(5)的结果验证了文章关于外出务工特征对老人家庭动态贫困显著影响的观点,如前面所述,老人生活质量评价指标与家庭贫困动态发生次数的相关关系存在内生性,而外出务工次数、有无老人与家庭贫困发生次数有显著相关性。

2.进一步的分析

上面是对于家庭贫困发生次数的影响因素进行的实证性回归分析,其中老人家庭特征、外出特征等变量都呈现显著性影响,但家庭外出特征变量的变化原因是由哪些因素引起,需要进一步分析。为进一步分析家庭贫困发生、发生次数、老人特征与家庭外出、外出次数、外出人口数之间的关联性,建立以下联立方程模型检验外出特征相关变量影响因素的显著性。

Probit(where=1)=β0+β1The_Old+β2Qol+β3Times_pover+β4Chronic+β5Whe_farming

+Controls+ε1Num_migrant=γ0+γ1Peasant_workers+γ2Times_pover+γj∑nj=3Yj+Controls+ε2(2)Peasant_workers=λ0+λ1Num_migrant+λ2Times_pover+γj∑nj=3Yj+Controls+ε3

模型中的Y变量表示农村家庭老人特征变量、上年是否从事农业变量,其中老人特征变量包括有无老人、老人是否患有慢性病及生活质量评价变量。

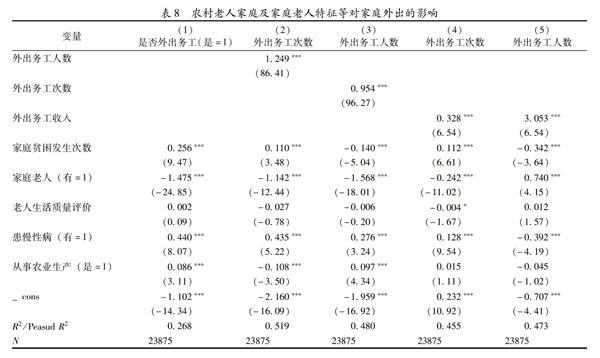

表8是对家庭外出特征影响因素的回归结果。模型(1)是以是否外出变量作为因变量的回归结果,结果显示,家庭贫困发生次数、老人是否患有慢性病、上年是否从事农业对家庭外出有显著的正向影响,即家庭贫困发生次数越多,外出倾向越高,老人患有慢性病的家庭外出倾向更高,上年在家务农的家庭外出的倾向更高;老人年龄对家庭外出有显著的负向影响,即家庭老人年龄越大,外出的倾向也就越低,而老人生活质量对外出倾向影响并不显著。模型(2)农村家庭外出次数的回归结果显示,上年外出人口数、家庭贫困发生次数、老人患有慢性病与家庭外出次数有显著的正相关,即上年外出人数越多,家庭外出次数就越多、家庭贫困发生次数越多,家庭外出次数也越高,老人患有慢性病家庭的外出次数越高,反之则相反;家庭有无老人和上年是否从事农业与家庭外出次数呈负相关,即有老人家庭外出次数就越少,上年从事农业家庭的外出次数就越少,反之则相反。模型(3)是家庭外出人数作为因变量的回归结果,结果显示,家庭人口外出次数、老人患有慢性病、上年从事农业对家庭外出人数都有显著的正向影响,即家庭外出次数越多,外出人口也会较多,家庭患有慢性病的老人外出人口也会越多,上年从事农业生产的家庭外出人口会有较大增加;家庭贫困发生次数、家庭有无老人对家庭外出人口数有显著负向影响,即家庭贫困发生次数越多,外出人口则相对较少,家庭有老人的外出人口数也相对较少,反之则相反。

回归结果还显示,家庭有无老人与家庭是否外出、外出次数、外出人口数都有显著的负相关;老人是否患有慢性病对是否外出、外出次数、外出人口数都有显著的正向影响;家庭贫困次数对家庭是否外出、外出次数有显著正向影响,与外出人数呈负相关;上年是否从事农业与家庭是否外出、外出人口数呈显著正相关,与外出次数呈显著负相关。

在模型(2)和(3)的回归结果中发现,农村家庭外出次数与外出人口数之间存在显著的相关性,但怀疑存在同时影响外出次数与外出人口的遗漏变量,为此,使用数据库中的另一变量外出工资收入作为工具变量。首先,对外出次数与外省人口数变量进行豪斯曼检验,检验结果均在1%的水平上拒绝原假设“所有解释变量均为外生”;其次,由于传统的豪斯曼检验在异方差的情形下不成立,故选用异方差稳健的DWH检验。

异方差稳健的DWH检验结果显示p值均小于001,所以可以认为家庭外出次数和外出人口数均为内生变量;最后,模型(4)和(5)是使用工具变量替换家庭外出次数、外出人口数变量的回归结果,模型(4)结果显示,外出收入、家庭贫困次数、老人是否患有慢性病均与外出次数显著正相关,是否有老人及老人生活质量均与外出次数呈显著负相关,即外出收入越高、家庭贫困发生次数越多、老人患有慢性病,则外出次数就显著增加,家庭有老人、老人生活质量越差,则外出次数可能性就增加;模型(5)结果显示,家庭贫困发生次数与老人患慢性病均与家庭外出人口数量显著负相关,外出收入与家庭有无老人均与外出人口数呈显著正相关,即家庭贫困发生次数越多、老人患有慢性病家庭外出人口越少,外出收入越多及家庭有老人时外出人口数增多。

五、研究结论与启示

本文以家庭致贫原因为切入点,选取农村家庭为样本,通过CHNS数据库2004年、2006年、2009年、2011年四次调查数据进行实证研究,分别从居民家庭户主特征、家庭规模、老人特征、外出特征、人均耕地面积等变量分析了农村老人家庭贫困发生次数的影响因素及其显著性。家庭贫困发生次数是动态的家庭贫困变化的统计,即四次调查中根据各个家庭编号将各年度家庭是否贫困进行统计得到,因而是反映家庭贫困动态变化的指标。在此基础上,进一步分析了家庭外出特征的影响因素,分别从家庭贫困发生次数、老人特征、上年是否从事农业等变量视角进行了实证分析。

实证研究结果表明:①户主特征中在婚、教育文凭、工作变量与家庭贫困发生次数有显著的负相关,家庭规模与家庭贫困发生次数有显著的正相關,人均耕地面积与家庭贫困发生次数也有显著的负相关;②家庭外出次数与家庭贫困发生次数有显著的正相关,外出次数越多,家庭贫困发生次数也越多,即家庭外出次数发生的越多,家庭每年陷入贫困的可能性就越大,因而家庭贫困的动态变化也越小,因为连续的贫困,这里更多表现为绝对贫困户家庭;相反,家庭外出次数越少,家庭贫困发生率相对较小,贫困动态变化也相对较小。其中家庭贫困动态变化较大的应属于有过2次和3次外出的家庭,家庭贫困波动较大,这类家庭收入一般游离在绝对贫困线附近或者说是低收入家庭;③家庭老人特征中有无老人与家庭贫困发生次数有显著的正相关,而老人生活质量对家庭贫困发生次数呈现显著的负相关关系,但存在内生性;④进一步的研究表明,家庭是否外出、外出次数、外出人口与家庭有无老人呈显著负相关,与老人患有慢性病呈显著正相关;家庭贫困发生次数对家庭是否外出、外出次数有显著正向影响,与外出人数呈负相关;上年是否从事农业与家庭是否外出、外出人口数呈显著正相关,与家庭外出次数呈显著负相关;同时,家庭外出次数与家庭外出人口数之间也有显著的正相关,且相互影响;加入工具变量外出工资收入后的回归结果显示,外出收入与外出次数、外出人数显著正相关,老人生活质量显著负向影响家庭外出次数,家庭有无老人变为显著正向影响外出人数,老人有无慢性病显著负向影响外出人数。

本文的主要研究启示有:首先,从实证结果来看,农村家庭户主特征、家庭规模、老人特征、外出特征等变量对家庭贫困发生次数都有显著的影响,因而,在家庭致贫原因分析时,重视农村家庭老人生活质量、患慢性病及家庭外出等因素的分析,针对有老人家庭、老人患慢性病、家庭外出次数较高的家庭进行更多的关注,从而为精准识别家庭贫困成因提供支持;其次,针对家庭外出特征变量的分析,有无老人、老人患慢性病等对于家庭外出都有显著的影响,并且老人特征对于家庭贫困发生次数也有显著的影响,因此,在农村老人家庭贫困及老人养老服务需求分析上,实现动态的联系研究,既要关注老人家庭外出对于老人生活质量的影响,也要关注对老人养老服务需求的满足,且在进一步实施精准扶贫中加大对贫困家庭老人的政策性倾斜研究,关注贫困家庭老人的收入来源,为老人的生活质量提高、服务需求提供支持。

参考文献:

参考文献内容[1]叶初升,赵锐.中国农村的动态贫困:状态转化与持续——基于中国健康与营养调查微观数据的生存分析[J].华中农业大学学报(社会科学版),2013(3):42-52.

[2]叶初升,赵锐,孙永平.动态贫困研究的前沿动态[J].经济学动态,2013(4):120-128.

[3]郭劲光.我国贫困人口的脆弱度与贫困动态[J].中国农村经济,2011(9):42-48.

[4]于敏.贫困县农户动态贫困实证研究——以内蒙古自治区、甘肃省贫困县为例[J].华南农业大学学报(社会科学版),2011(2):57-65.

[5]张立冬,李岳云,潘辉.收入流动性与贫困的动态发展:基于中国农村的经验分析[J].农业经济问题,2009(6):73-80.

[6]王朝明,姚毅.中国城乡贫困动态演化的实证研究:1990—2005年[J].数量经济技术经济研究,2010(3):3-15.

[7]聂荣,张志国.中国农村家庭贫困脆弱性动态研究[J].农业技术经济,2014(10):12-20.

[8]MIHAELA D P. The dynamics of the relationship between diabetes incidence and low income:longitudinal results from Canadas[J].National Population Health Survey, 2012,72:229-235.

[9]MCLAUGHLIN D K, LEIF J. Becoming poor: the experiences of elders[J].Rural Sociology,1995(2): 202-223.

[10]MCLAUGHLIND K, LEIF J. Work history and US. elders transitions into poverty[J].The Gerontological Society of America,2000(4):469-479.

[11]THOMASP V, JUSTINE M M. Older women in poverty: the impact of midlife factors[J].Journal of Marriage and Family, 2002,64:532-548.

[12]章元,许庆,邬璟璟.一个农业人口大国的工业化之路:中国降低农村贫困的经验[J].经济研究,2012(11):76-87.

[13]李聪,李树茁,梁义成,费尔德曼.外出务工对流出地家庭生计策略的影响[J].当代经济科学,2010(3):77-85.

[14]王子成.外出务工、汇款对农户家庭收入的影响——来自中国综合社会调查的证据[J].中国农村经济,2012(4):4-14.

[15]贺聪志,叶敬忠.农村劳动力外出务工对留守老人生活照料的影响研究[J].农业经济问题,2010(3):46-53.

[16]卢海阳,钱文荣.子女外出务工对农村留守老人生活的影响研究[J].农业经济问题,2014(6): 24-32.

[17]唐浩,施光荣.劳动力外出务工对农村老年人生活满意度的影响研究[J].中央财经大学学报,2014(12):95-101.

[18]连玉君,黎文素,黄必红.子女外出务工对父母健康和生活满意度影响研究[J].经济学(季刊),2014(1):185-202.

[19]罗芳,彭代彦.子女外出务工对农村“空巢”家庭养老影响的实证分析[J].中国农村经济,2007(6):21-27.

[20]ZHU R. Wage differentials between urban residents and rural migrants in urban China during 2002–2007: a distributional analysis[J].China Economic Review,2016,37:2-14.

[21]TONY F, MORLEY G,CARL L. The use and impact of job search procedures by migrant workers in China[J].China Economic Review, 2016,37: 154-165.

[22]CUI Y L, DAEHOON N, MASSIMILIANO T. Wage differentials and employment choice of Chinese ruralmigrant and urbanresident workers[J].The Australian Economic Review, 2015(4):382-399.

[責任编辑责任编辑武玉]