江南传统文人香事

吴清

中华香事滥觞

中华香事起于上古时期之祭祀,宋丁晋公《天香传》谓:“香之为用,从上古矣。所以奉神明,可以达蠲洁。三代禋享,首为馨之荐。”《尚书·舜典》对舜帝登基的一段记载:“正月上日,受终于文祖。在璇玑玉衡,以齐七政。肆类于上帝,禋于六宗,望于山川,遍于群神。辑五端。既月乃日,觐四岳群牧,班瑞于群后。岁二月,东巡守,至于岱宗,柴,望秩于山川。”此先泰的文献记录了尧帝禅位于舜帝的祭祀天地山川之典礼。“禋于六宗,望于山川,遍于群神……柴,望秩于山川。”即用燃烧草木之类告祭天地,此即为后世焚香之始。此类燃烧草木之祭祀方法发现于我国各地上古遗址,五六千年前江南地区的马家浜文化、凇泽文化就发现有燎祭台。又红山文化、龙山文化、良渚文化又出现了焚香用的陶薰炉。经商周、春秋战国焚香之传统更甚,且战国晚期已有铜熏炉和陶瓷豆式熏炉,两汉时期由于西域商道畅通,极大的扩大了各种香料的来源,如沉香、鸡舌香、苏合香等,西域传来的香料及用香法促进了香文化的发展,亦由此形成了严格意义上的薰香文化。

香学发展、完备

魏晋时期随着佛教的繁荣,薰香得到了进一步发展,寺庙用香,豪门贵族、文人用香已为常事,隋唐时期用香之学已完备成为独立体系,焚香专用之炉具、工具、香仪等已相对成熟定型(陕西扶风法门寺出土有大量的香料反银鎏金的各式香炉、香宝子、香匙香筋等香事用具)。

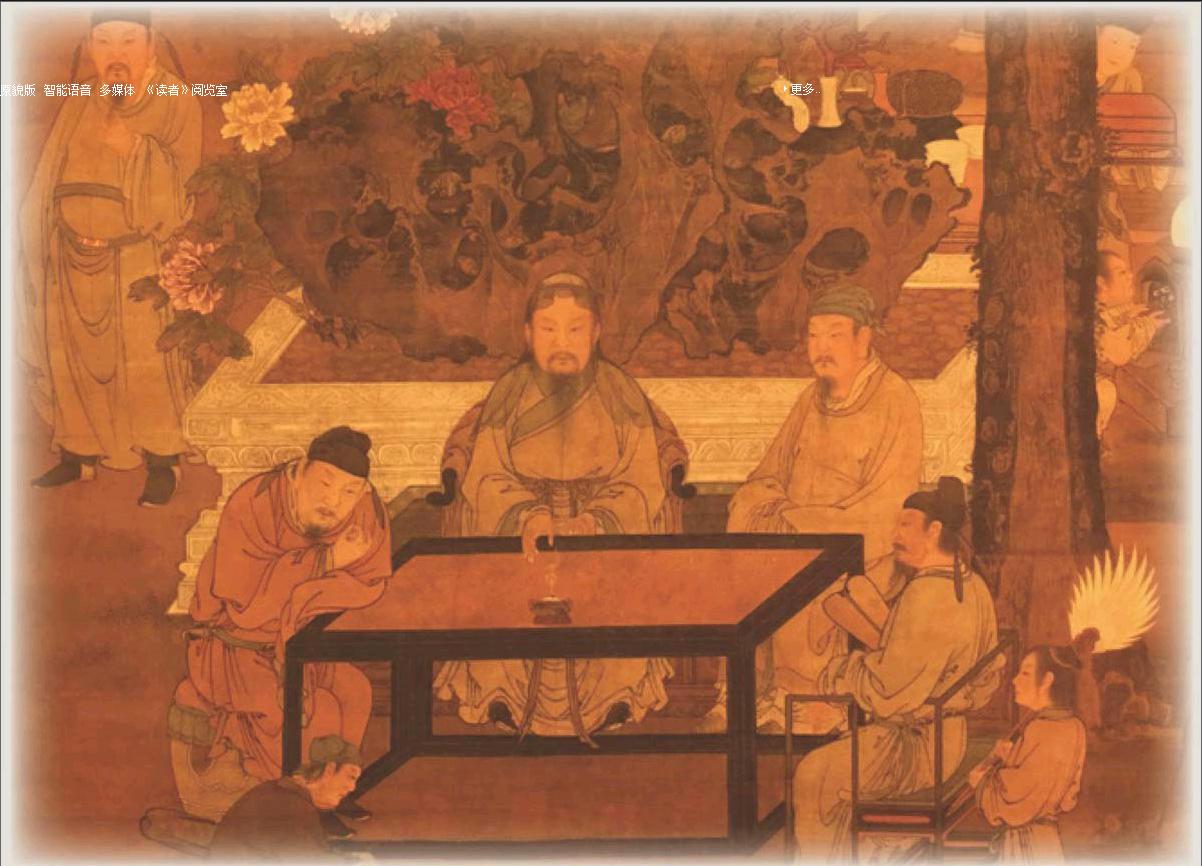

五代、宋、元薰香文化则成为普通文人、士大夫、僧侣、高士、权贵等生活中必不可缺的一项雅事。出版了大量的香谱香事类著作,留存至今的有五代李询《海药本草》,宋洪刍《香谱》,宋叶廷珪《名香谱》,南宋陈敬《陈氏香谱》等。并且形成了以品香为主体的雅集——文人香席。宋代之前香席品香于前朝亦已经出现,唐中宗神龙元年传译之《楞严经》卷七曰:“香炉纯烧沉水,无令见火”则埋炭品香之法唐时已有,然古时文人雅士熟衷的香席却出现于两宋间。

宋《都城纪胜·四司六局》所戴“烧香点茶,挂画插花”文人四般闲事中“烧香”便包涵了“设香席品香”。香席中的司香者须经专门修習训练,故“四司六局”中有专业司香的“香药局”专雩香球,火箱、香饼、诸般奇香、装香簇炭等。

宋代《陈氏香谱》中于香席品香之器具,炭灰等有详细的记载:“品香必于深房曲室,矮桌置炉与人膝平,火上设银叶或云母置如盘形,以之衬香,香不反火,自然舒漫无烟燥气”此宋人品香之法度也。

至明初洪武皇帝十七子宁献王朱权制定了文人香事之规范,于香席品香之香粟、香炉,香盒、香匙筋、品香灰、香炭、隔火等品香器具之尺寸、材质、工艺、优劣、雅俗皆有评议釐定(具体参见明陶宗仪《说郛·腥仙焚香七要》、明朱权《腥仙神隐》)此后高濂《遵生八笺》、屠隆《考椠馀事》、文震亨《畏物志》等诸香事方家于香席品香均有精妙之论。

清代香学专著较少,仅有清初董说《非烟香法》,清嘉庆王欣《青烟录》,清兄绪丁月湖《印香炉谱》等,其中以董说《非烟香法》之和香品香之法较为精妙。

至于当代,唯有已故文博大家刘良佑教授十数年致力于传统香学,身体力行于香料之辨别、分类、合香、制香、品香礼仪、香文化之升华等的研究,著有《灵台沉香》、《品香之道》,《香学会典》,为当代香学泰斗,吾辈亦受教于先师到公良佑夫子。香学之道不绝,先师功不可没也。

恩师刘良佑先生总结中华传统文人香事之核心为:“静心契道、品评审美,励志翰文,调和身心。”

香席之美

宋明间由于香学文化之发展普及,文人高士大多设有静室(亦称“香室”),除师友间勘研学问参禅悟道外,亦用来举办香事雅集,称之为设“香席”,由此亦产生了一定的香席礼仪,恩师良佑先生谓“香席是经过用香功夫之学习,涵养与修持后而升华为心灵飨筵的一种美感生活。”

入香席之前首要心清意定,因此通常于书斋雅室先行吃茶,春夏宜绿茶,如龙井、碧螺春、猴魁等,秋冬则普洱、乌龙、红茶等。品茶之时,亦可伴有赏古、挂画、插花、抚琴、弄箫等雅艺,通常时间不可过长,过长则有神情外移之弊也;而后于香室入香席品香。

品香以四人为佳,其中一人司香,亦称之为“炉主”,一切香事,皆以司香为主导。品香入座,主客位于炉主左手方之上座,通常请较年长者入座,陪客依序自主客左方入座,炉主位在主客右手方,此项礼仪意在长幼有序,亦合儒家礼教之规范。品香入席以一主三客为度,因人多则传香时间过长,香气亦涣散,且人多味杂不宜入香境。

入席既定,由炉主介绍今日所品之香品。通常一席三品,分一主二附,如主香为糖结棋楠,附香为绿结棋楠、越南黄土沉香,并请客人欣赏所用之炉具和用香工具,通常有品香炉两具(一为棋楠炉一为沉香炉)、香盒三只,香渣碟、取火罐、香炭盒、香刀、香夹、香匙、香筋、灰押、香帚、匙箸瓶、香具盘、品香台。自此司香理灰埋炭,取香入炉,每出一香,于三巡后换香另出一炉。待三炉尽出则品香完毕,再进入鼻观听香坐课习静(坐课习静,宋明以来之大儒多有论述,此中亦有具体法度)。

品香之时另有一些规矩:不可着当代西式之奇装异服,尽量以宽松自在的民族服装为主,席间不得高谈阅论,身上不可涂抹香水,或携有异味、臭味(如有近日食过韭、蒜等);传炉之时须平顺端庄,非炉主不可拨弄香灰香料;持炉品香须稳重,手肘下垂,不可肩肘高耸;品闻三次即须传炉,不可呼气炉中;手须洁净,指甲间不可有污。违者即为有失文人香事礼仪,不得入香室。

相约品香通常三种人尽量不请:第一种闲不得放不下之人不请,此类仁兄常常魂不守舍,思绪不定,整日手机不停,常使香友扫兴,因此请不得;第二种自作聪明者不请,此类人物通常自诩极聪明,实者俗不可耐,且喜诳言高论夸夸其谈,破坏气氛,故亦请不得;第三种全无生活情趣者请不得,感思极为笨钝,毫无灵气可言,与之品香即如糟蹋香品,亦浪费时间,根本不能请。

品香之后为香席之坐课习静观香,宋代刘子犟有香诗《龙涎香》:“瘴海骊龙供素沫,蛮村花露渑清滋;微参鼻观犹疑似,全在炉烟未发时。”此正是古人坐课习静观香之写照。品香之妙全在鼻观心参,由对香之闻(知觉)升华为思维上之观想,同佛家之参禅有异曲同工之妙,于香气之似有似无之间体验灵动绝尘之美,故品香绝非香料气味之分辨而已,如禅宗六祖所言:“说似一物即不中”之境界与之相似,因此坐课习静乃是领悟香境之美感与自我内心的安宁,于身心之真静中触摸生命中永恒的价值。文人香事之品香真谛皆在一“闲”字,若心不能闲,则不能完全体验香之真谛,明代著名书画艺术家文征明之《焚香》诗云:“银叶荧荧宿火明,碧烟不动水沉清;纸屏竹榻澄怀地,细雨轻寒燕寝情。妙境可能先鼻观,俗缘都尽洗心兵;日长自展南华读,转觉逍遥道味生。”此悟得香事真谛者方能有此感受。故品香感悟之注录亦为最难,于香事称之为香笺题注,香笺既是炉主对此次香席之记录,亦是香友品香坐课之心灵写照,所书之香笺以意为上,以味为下,以境为上,以物为下。此与每位香友之学养、经历、审美、悟性有极大之关系,香笺之字数不论,从一字到一首诗词皆可,但不可长篇大论。如数年来余己写之香笺有“竹露”、“乘云”、“玄风”、“素月”、“无心处”、“松竹径”、“庭前月”、“云中音”、“雪晴空朗”、“明月沧海”、“秋风残荷”、“江月一色”、“初春涵碧”、“梧叶秋声”、“目前千山已过”等。香笺题注完毕,即为此次香席结束。

自吃茶入席,至品香坐课题注,整个香席流程大多用时为半日左右,此间妙趣非亲历无法感受,实言说不可尽者也。

恩师刘公良佑夫子曾云:“何为香?其非气、非木、非烟、非火,即非虚无、亦非实有,在乎有无之间,出入无常,涵融世间诸相,深入性心,存于‘无所住心之境。”流传于江南的传统文人香事是中华民族优秀的文化遗产,其价值乃是体现了中国人优雅睿智的生活哲学,故香事非小道也!