20世纪20年代的中小学美术欣赏教育

胡知凡

(上海师范大学 教育学院,上海 200234)

20世纪20年代的中小学美术欣赏教育

胡知凡

(上海师范大学 教育学院,上海 200234)

民国初期蔡元培提出的“美感教育”,经“五四”新文化运动得到了推广和普及。在此背景之下,20世纪20年代我国中小学美术课程纲要和教科书中开始出现了欣赏教育,并成为主要的学习内容之一,这为当时在中小学生中推广美育、普及欣赏教育具有非常重要的意义。

美感教育;欣赏教育;美术教科书

民国成立之后,蔡元培提出的“美感教育”,经“五四”新文化运动的推波助澜,使许多知识界人士开始认识到美育对培育国民“养成健全人格”的重要性,并认为“学校的美育于现今一般美育的实施上最为急务”。[1]1931922年11月新学制颁布,次年首次在中小学图画科里将“欣赏”一项列入课程纲要之中,随后编写的中小学图画教科书中,也首次有了欣赏的学习内容,这为当时推广美育、普及欣赏教育起到了非常重要的积极作用,在我国中小学美术教育史上具有里程碑的意义。

一、“欣赏教育”在美术课程纲要中首次出现

1922年11月1日,民国教育部颁布了《学校系统改革案》,新学制自此开始诞生。1923年6月4日,又颁布了《小学形象艺术课程纲要》和《初级中学图画课程纲要》。

《小学形象艺术课程纲要》是由宗亮寰①起草。课程纲要中指出:“欣赏一项,向来大家不甚注意。但在普通教育的美育上很为重要。我国社会欣赏美术的程度很低,学校中应该特别注意。所以,学校宜设法多备些美术品,使儿童时常欣赏。”[2]194纲要还对各学年的欣赏内容作了规定,其中:第一二学年的欣赏注重各种表示幼儿动作和描写植物动物的作品;第三学年开始增加风景片、名胜图;第四学年的欣赏注重建筑物的式样和装饰,以及各种绘画;第五六学年的欣赏,画片加入了各种描写工作的当代画家作品。此外,纲要还拟订了初小和高小学生毕业时在欣赏方面应达到最低限度的标准。其中,初小:能说明描写普通事物的图画中所表示的意思(指全幅的);能说明画幅上各种物象的远近、高低、凹凸、动作形态(指部分的);能看出同学作品的优劣;能辨别各种物品或图形的正确歪斜;能辨别各种色彩明暗、浓淡;能说明绿、紫、橙、褐各色所用的原色;能说明光线和阴影的关系。高小:能在几种同类的作品中,选出自己认为最好的一种,并说明其优点;观赏风景,能定出最适当的位置方向;能明了现代作品上所表现的色彩、光线及其趣味;能指出同学作品的优点、缺点[2]194-195。

《初级中学图画课程纲要》是由刘海粟②、

何元*何元(生卒年不详),原名孝元,字明斋。浙江海宁人。历任上海美专教授、商务印书馆编辑,擅长国画及工艺美术。抗日战争中客死重庆,年仅50岁。、俞寄凡*俞寄凡(1891—1968),现代画家、美术教育家。江苏常州人。民国5年(1916)赴日本东京高等师范学校图画手工部学习,民国10年(1921)夏回国,曾任新学制课程标准委员会艺术科课程纲要起草员。新中国成立后被聘为上海市文史馆馆员。和刘质平*刘质平(1894—1978),现代音乐教育家。浙江海宁人。民国5年(1916)东渡日本,入东京音乐学校深造。民国7年(1918)回国后在上海办学、任教。新中国成立后长期于山东师范学院艺术系及艺术专科学校音乐科任教。等起草。课程纲要中强调:“增进鉴赏知识,使能领略一切的美;涵养精神上的慰安愉快,以表现高尚的人格。”[2]198并将“位置的美、方向的美、间隔的美、组合的美、背景的美、变化和统一”等形式美的要素作为学生的学习内容。同时,还要求学生实地观察“树木花草的形状色彩;虫鱼的色彩姿势;比较器物形状的美丑和现代作家作品;丘陵、道路、小径、朝、昼、夜的景色;比较当代作品的优劣;风、雨、雪、月的景色;历史上的建筑图画;参观美术展览会、工艺展览会等,以研究现代的作品。”[2]196-197

1923年6月,将“欣赏”教育首次列入中小学美术课程纲要,这是蔡元培倡导“美感教育”在中小学美术教育中的具体体现,也是“五四”新文化运动以来众多知识分子和教育工作者推广美育的成果,因此,在中国中小学美术教育史上具有里程碑的意义。

二、“欣赏”内容首次编入美术教科书

1923年,随着中小学美术课程纲要的颁布,编写适合新学制和新纲要的教科书也成为当务之急之事。当时,起草中小学美术大纲的宗亮寰、刘海粟、何元等,应上海商务印书馆和中华书局的邀请,分别承担了编写中小学美术教科书的任务。他们编写的教科书都将“欣赏”一项列入中小学教科书之中,因此,这些教科书也是目前所见到的我国最早出现“欣赏”内容的中小学美术教科书。

(一)宗亮寰的《新学制形象艺术教科书》

宗亮寰编写的《新学制形象艺术教科书》共12册,由上海商务印书馆出版。其中,前8册(1924年1月至5月初版)供初级小学学生使用,每学期1册。后4册(1925年9月初版)供高级小学学生使用,每学期1册。为配合此套教科书的教学,他还编写《新学制形象艺术教授书》4册(1925年8月初版)。

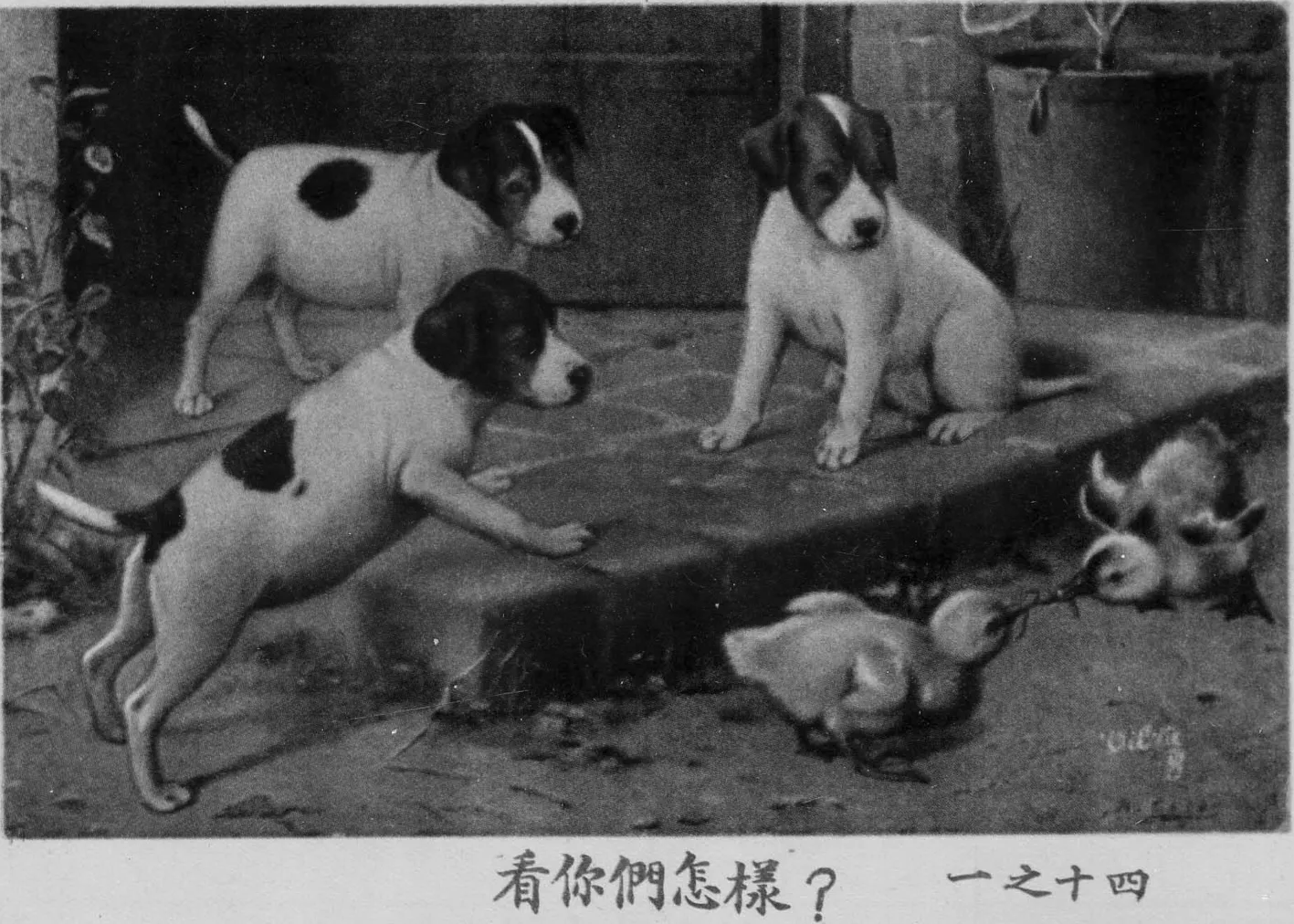

此套教科书“每册有彩印赏鉴图3幅以上,每幅有时兼附韵文一首,可使儿童赏鉴时兴味更浓,印象更深”[3]。教科书根据不同年龄儿童的认知特点和生活经验来选择作品。其中,一二年级欣赏的作品主要有两种内容:一种是描写小狗、小猫和小鸟之类的,如:《看你们怎样》(图1)、《小猫和枯叶》《食物来了》《猫之一家》等;另一种是描写儿童游戏、游玩和生活的,如:《乘风破浪》《欢舞》(图2)、《洗澡时的朋友》(图3)、《洗澡之后》《给你吃罢》(法国画家米勒的作品)《看呆了》《云中天使》(图4)、《有趣呀》等。

图1 宗亮寰《新学制形象艺术教科书》第一册《看你们怎样》

图2 宗亮寰《新学制形象艺术教科书》第二册《欢舞》

图3 宗亮寰《新学制形象艺术教科书》第三册《洗澡时的朋友》

图4 宗亮寰《新学制形象艺术教科书》第四册《云中天使》

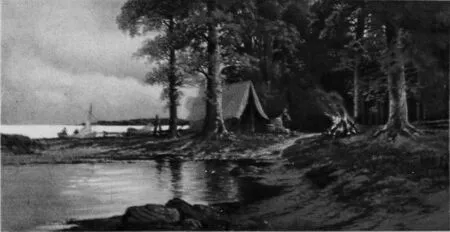

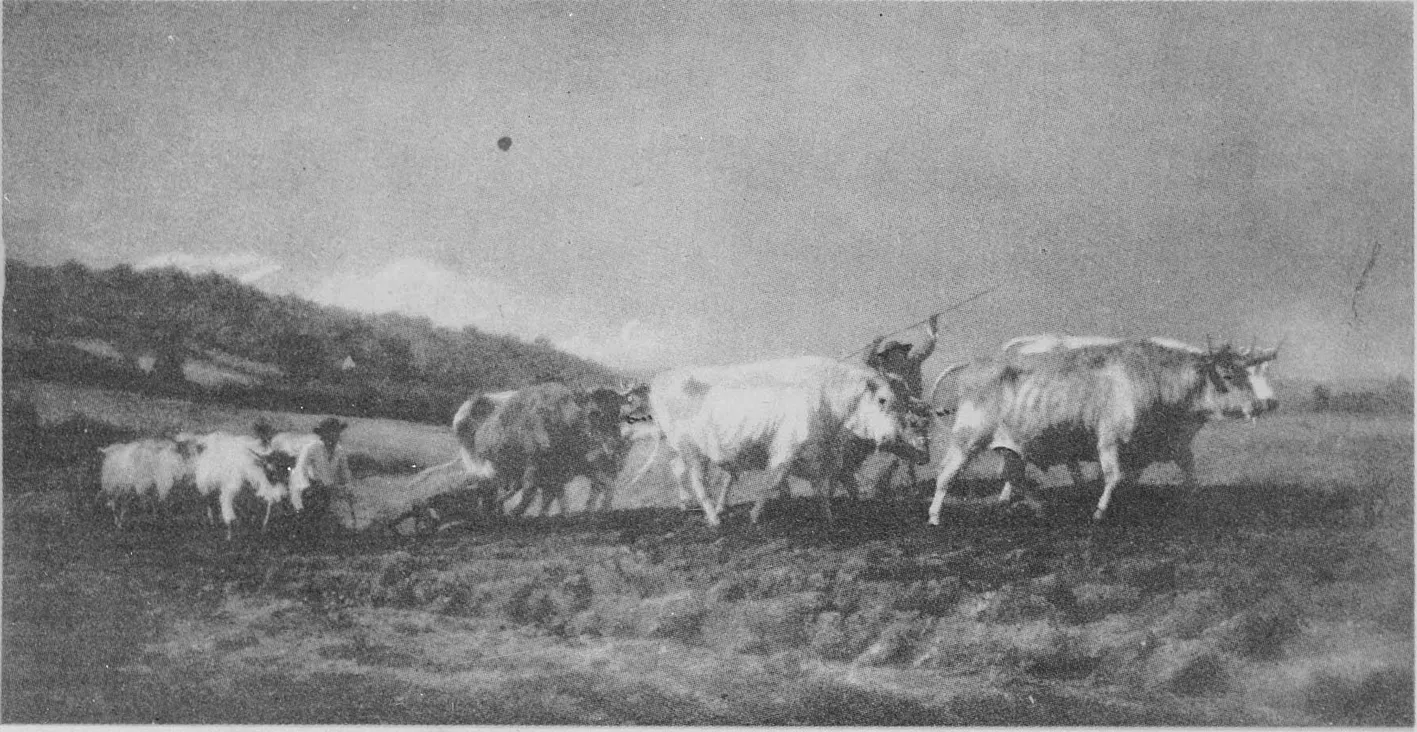

三四年级欣赏的作品主要有两种内容:一种是描写儿童生活、学习之类的,如《听、说》《家中的功课》《洗足》(图5)、《勇敢的小朋友》(雕塑);另一种是描写自然风光的风景画,如《秋色》《晚归》《岛上的寄宿者》(图6)、《金波帆影》《乡村春色》(图7)、《北平南门的风景》。此外,还有欣赏古代埃及壁画《这是几千年前的人所画》、汉代画像石《泗水捞鼎》、法国画家罗萨·博纳尔《耕田》等中外著名美术作品,以及研究本国建筑和外国建筑的普通式样和变化等内容。

图5 宗亮寰《新学制形象艺术教科书》第六册《洗足》

图6 宗亮寰《新学制形象艺术教科书》第七册《岛上的寄宿者》

图7 宗亮寰《新学制形象艺术教科书》第三册《乡村春色》

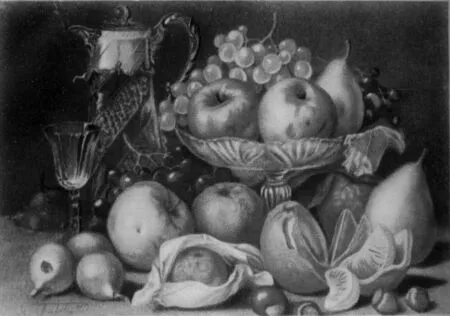

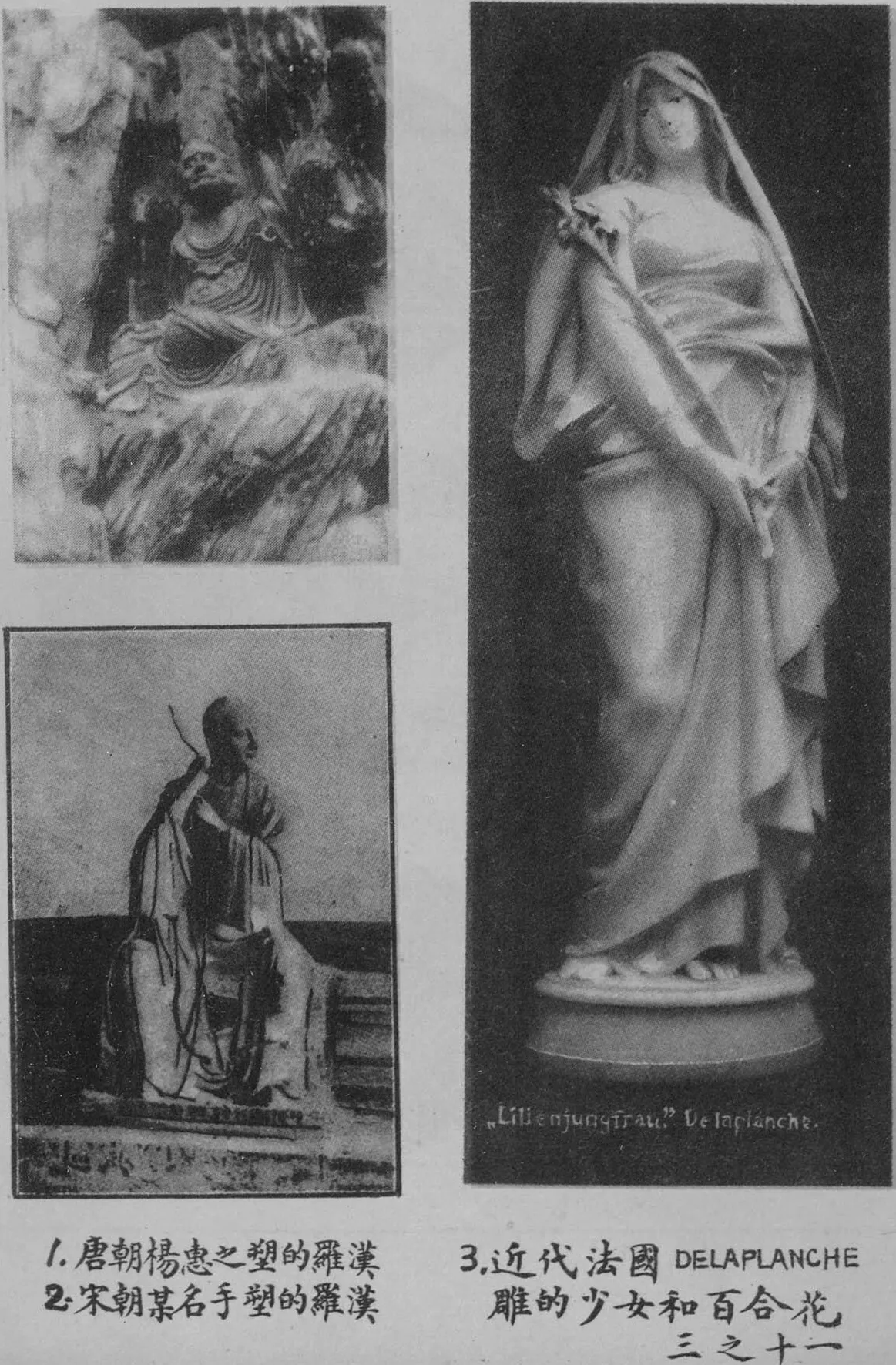

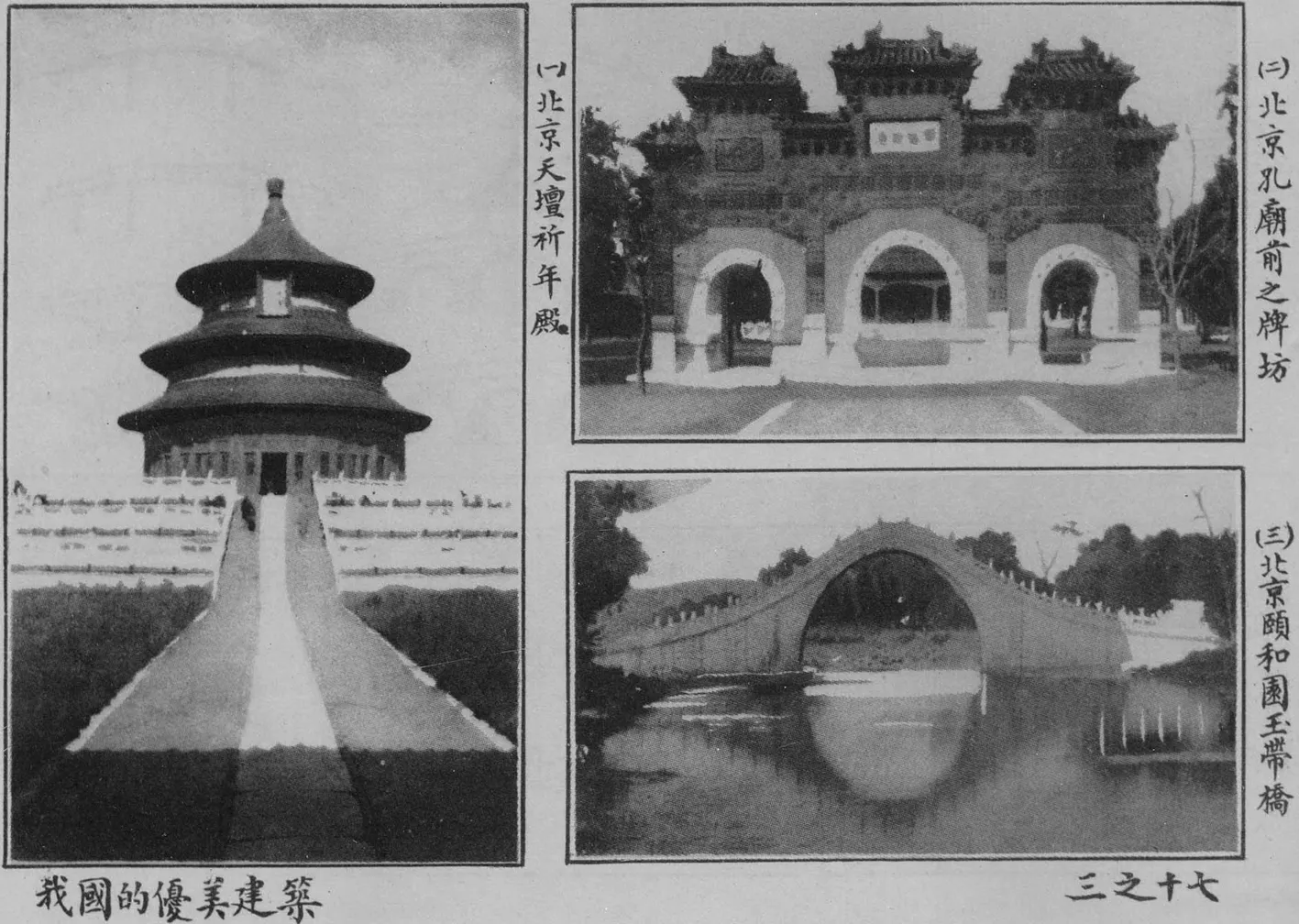

五六年级欣赏作品的内容有:一种是西洋画中的人物、风景、动物、静物和雕塑,如《归牛》《美丽的果实》(图8)、《卖鱼妇》《吹喇叭》《贩马场》《山村晴雪》《和平之乐》(英国画家李维亚)、《少女和百合花》(法国雕塑家Delaplanche)、《圣母圣子》(意大利画家拉斐尔)(图9)等;一种是中国传统的绘画、雕塑和建筑作品,如《水仙、天竺、灵芝》(图10)、《唐代吴道子的佛像》《宋代滕王阁图》《江苏甪直唐代杨惠之罗汉像》(图11)、《山东泰山宋代罗汉像》《北京天坛祈年殿》《北京孔庙前的牌坊》《北京颐和园玉带桥》《北京五龙亭》(图12)、《浙江会稽禹庙》《上海龙华塔》等。

图8 宗亮寰《新学制形象艺术教科书》第九册《美丽的果实》

图9 宗亮寰《新学制形象艺术教科书》第十二册《圣母圣子》

图10 宗亮寰《新学制形象艺术教科书》第十册《水仙 天竺 灵芝》

图11 宗亮寰《新学制形象艺术教科书》第十一册 唐代杨惠之塑的罗汉像

图12 宗亮寰《新学制形象艺术教科书》第十一册 我国的优美建筑

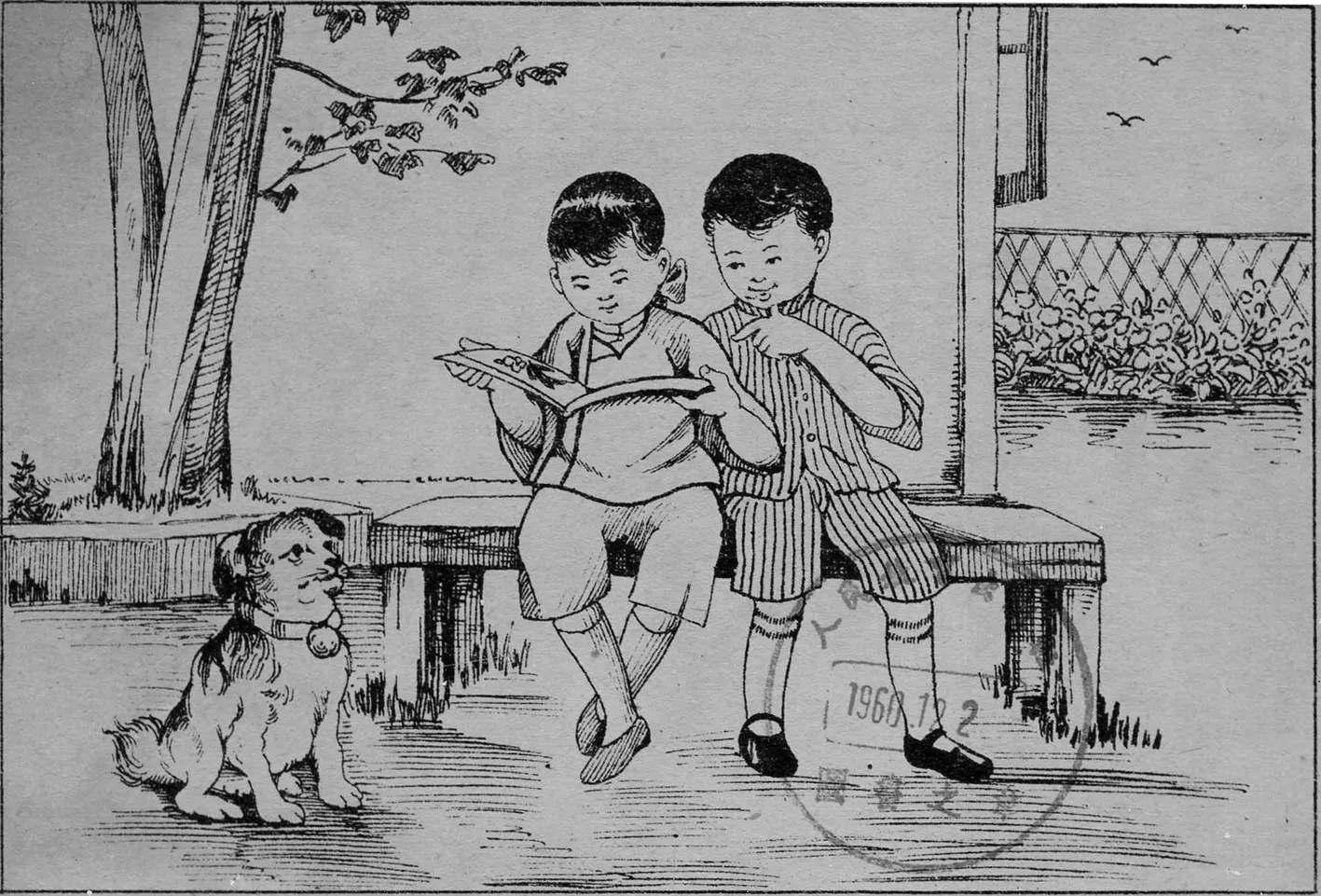

此套教科书为了使学生“对于欣赏的作品发生热烈的情绪;对于人生和自然界(艺术的对象),也有欣赏的态度。”[4]为此,该套教科书的低年级阶段,要求教师在教学时应以故事的形式导入。(图13)

中年级阶段注重教会学生如何来欣赏作品。如第八册《耕田》一课的讨论是:大家看!全画的主眼是什么?共有几头牛?各牛的神气怎样?农夫在做什么?前面的地势如何(丘陵)?看出什么东西(丛树中隐约有人家)?倘使用很复杂很清爽的背景如何?这样看来,画者的注意全在这几头牛身上,用牛表示出耕田的劳苦,画到这样,真不容易!大家细细看一下,以为如何?(图14)

图13 宗亮寰《新学制形象艺术教科书》(小学校初级用)第一册 真民和爱华看图画

图14 宗亮寰《小学形象艺术教科书》第八册《耕田》

高年级阶段注重通过对历史背景的介绍,加深学生对美术作品的了解。如第十二册中《西洋大画家Raphael氏的画〈圣母圣子〉》一课讨论:“什么叫圣母圣子?”(这是画的耶稣的母亲和耶稣幼时的样子,西洋人奉耶稣为圣人,所以叫圣母圣子。原图题作圣母出现图,本来是全身,旁有信徒,下有天使。这一幅是取原图中最主要的一部分)……“拉斐尔是西洋的画圣,他对于西洋画界的关系,仿佛是我国的吴道子;但是他的影响要比吴道子还要大得多,大家在历史书中见过么?”拉斐尔是意大利人,生于1483年,死于1520年——我国明朝——当时正是西洋文艺复兴盛期,油画已发明,绘画渐脱宗教的拘束而趋于自然。拉氏是一个天才,画圣母像及宗教画极多而极有生气——都是教堂或皇宫里的壁画——他和文西(Leonardo de Vince)米启兰启鲁(Michael Angelo)并称意大利三大画杰,而拉氏能取各家之长,最为人所推重。当时都视为神圣。几百年来,画家都喜欢学他的画,直到现在,势力才衰。他的影响真大呀!

(二)刘海粟的《新学制初级中学图画教科书》

刘海粟编写的《新学制初级中学图画教科书》共6册*目前笔者只见到前四册。(1924年7月至1930年12月初版),由上海商务印书馆出版,供初级中学学生之用。刘海粟在书的“述意”中讲到:“艺术是人们生命最自然的表白,是陶养人格至善之标的;足以超拔人们的悲哀和堕落,足以丰富人们的生活。……艺术教育就是拿艺术的精神,输入教育的里面去;拿教育的基础,站在艺术的精神上,培养育化人类的美的本能和美的感情。同时还叫这美的本能向上发展。美的感情向外表现,成功一个良善的健全的人类。”[5]1

该教科书第一册第一篇“概论”中的第一章主要论述“图画的意义”,提出了“图画的本体,实在是人类感情的具体的表现;但是这种感情,不是‘美的感情’是不行的;所以图画的定义,一定要说:图画是‘美的感情’的具体表现”[5]1的观点。

第二章论述“图画和国民性及时代精神之关系”,强调“艺术是国民性的具体表白”,并认为“从地理和历史上的种种关系,因成气候、风俗、教育、遗传、气质、趣味……种种相同的地方,皆是造成国民性的要点”,因此“图画是‘时代精神’最显著的具体发现”[5]4-5。

第三章主要概述了我国艺术教育的勃兴和欧洲艺术教育的经过。在谈到图画教育的目的时,刘海粟认为:

各国的教育标准,也许因国情而异,教育目的却都有共同的一点,就是要教人做个完整的人,有人格的人;所以现代世界上所公认的适当教育目的是:完全生活Complete living,换句话说:就是以教育为人生的全部分,不是人的一部分。图画教育,是艺术教育的一种,格外应当以人生全体为标准;因此我们对于教育的目的,可以分出两个要素来:一启发‘美的创造力’,二增进‘美的赏鉴’力,就是一方面顾到本能创作力向上的发展,一方面顾到鉴赏上的收入和享乐。[5]10

并认为:

增进赏鉴知识,就是增进学者的欣赏和鉴别美的知识,使能领略世界上一切人为美、自然美。这种赏鉴能力,本是人人同具,但是没有好的美的环境来诱导他、启发他,使他一天天的增进起来,不但能力一点没有,并且对于美的趣味,也不能领略。增进学者美的赏鉴能力:一方面增进他鉴别的知识,一方面增进他欣赏上的兴趣,使其兴趣环生,精神上得以慰安,得以愉快。等到精神上常因美而慰安愉快,那么,人格上自然高尚起来了。所以学者赏鉴美的能力因教学得法,一天天的增进,自能实在领略美的真境,自能慰安愉快自己的精神而表现自己的高尚人格。[5]10-11

第四章是专门讲授“美的形式”。刘海粟认为:“按初中图画科教学程序的必要,为初学者入手的便利,用浅明的分析,而得抽象的美的形式”[5]13是非常有必要的。教科书中将“美的形式”包括:形式的美、单纯的美、复杂的统一、统调、渐层和节奏、对称、平衡、调和与对比等。刘海粟认为:

形式的美 图画是造型美术的一种,对于画面种种形式也要注意的。所谓形式是对内容而说的,就是种种材料的支配法则。譬如从视觉所得到的色彩方面:支配的法则是很多的,像青和黄,有同量的平均配列,有多量的青和一些黄的,也有多量的黄和一些青的,还有使他“对比”和“调和”的种种配列方法:因为各种配列的方法的不同,就成功各种形式。……易言之,这种形式美,不但绘画和建筑方面应当注意,就是研究雕刻和音乐,也是要明白的。所以美学上把形式美当做美的真髓。

单纯的美 所谓单纯的美,也不过是一种形式原理的应用。从自然界方面看来,月球是一个单纯的圆形,但有充分的美。升落时的太阳,也不过是一个红色圆的形式,大家都欢喜看他,也是因为他有充分的美。……归到图画上说起来,东方和西方,现在都非常注意这单纯的美:像我国意笔的淡墨画,日本的“版画”,欧洲的素描,都是单纯美中的最好的艺术。……所以图画上重单纯美,格外容易使人们生出流畅的快感。

复杂的统一 单纯的美,虽然容易使人生出流畅的快感,但是从自然界的实际来看,复杂的确是比单纯的来得多。因此,就生出“复杂的怎样去做才成美”的问题。要解决这个问题,必需从复杂中看出单纯来。换言之,就是对于复杂,要拿一种标准,看出他的单纯而使复杂能统一。……所以复杂的统一美,也就是复杂中的单纯美。

统调 种种复杂的景色里面,有一共同点来统一全体的调子,就叫做“统调”。像初夏草木茂盛的时候,虽有种种不同的树和种种不同的草,然有新绿的色彩,做成共同的调子,来统一全体的景色。到了秋天的时候,大概是黄色和茶褐色的调子,来统一全体的景色。无论什么时候的景色,大概皆于复杂之中,而有复杂的统一;于复杂的统一之中,而有变化的调子,这变化的调子,就是趣味的原素。要抽象这调子的统一的精神,就成调和的统调;单指这调子中的共同点,就叫做“主调”,又叫做“基调”。……所以统调,无论在形式方面,色彩方面,音的方面,文的方面,或意味内容等方面,一定有“主调”,由这“主调”,统一其他一切。

渐层和节奏 统调里的主调,和其他一切的关系上,有渐次加增的,也有渐次减缩的,这就叫做“渐层”。……节奏呢,凡是有秩序,有拍子的渐层,就叫节奏。他的最简单的形式,是“强弱强弱”,“长短长短”,“浓淡浓淡”等,一间一间的重复。

对称 复杂里面,有一个做中心的主调,把这中心的主调当做轴,同样的增减左右的分量或形式,而使之上下左右同一,就叫做“对称”。……我国人尤其喜欢对称,举凡家庭中桌椅台凳及一列的陈设,皆是以对称为安稳,为严整。

平衡 对称,是把上下垂直的当轴,当做中心,左右完全同形;但是有时左右的形式虽不同,而在左右的分量却相同,这个就叫做“平衡”。平衡也是形式美的一种。……图画方面的“构图”,也要应用平衡的法则。不论风景画、人物画等,画面上的平衡,都是重要的条件;因为线条和色彩等的配列上,不得不又调整美的方法。后来图画上对于这种方法有二种:一种叫做“互相整齐式”,一种叫做“自由平衡式”。

调和与对比 “调和”不但指分量平均,无论色、音、形哪一方面,只要使人看起来安稳愉快,其中都含有调和的意味。……“对比”是指两种现象相比,在色彩方面,最容易看得明白,“补色”如赤与绿,黄与紫,……就是做成对比的,自然界赤色的花,绿色的叶,是显著的对比;红色的墙,映着绿色的森林,是建筑上与自然的对比。形的方面,许多方形圆形两两对列,其中就有对比的意味。……对比很容易和调和相混,只要有了两件东西,就有对比与调和两种问题。其分别在:二物之间,其形或色等相差很远的成对比。其相差很近的就成调和。例如由黑至淡黑色至白色,其中黑与淡黑就是“调和”,黑与白就是“对比”[5]13-21。

刘海粟编写的这套教科书,第一册主要欣赏中国画南宗和北宗的山水画各一幅;刘海粟本人画的《北京雍和宫》油画(图15)、意大利文艺复兴达·芬奇《蒙娜丽莎》油画(图16)、欧洲古典派油画、马蒂斯的素描等共六幅。第二、三、四册都是根据所学内容提供一些欣赏图片,如学习铅笔画,就提供一些铅笔画的图片;学习静物写生,就提供一些静物写生的图片;学习风景写生就提供一些风景画的图片;学习人物写生,就提供人物画图片。在这些图片中,有部分是刘海粟自己的作品。

从这套教科书中出现“美的形式”内容来看,表明20世纪20年代形式美的原理已开始编写进我国中小学的美术教科书之中了。

图15 刘海粟《初中图画教科书》北宗画

图16 刘海粟《初中图画教科书》《蒙娜丽莎》

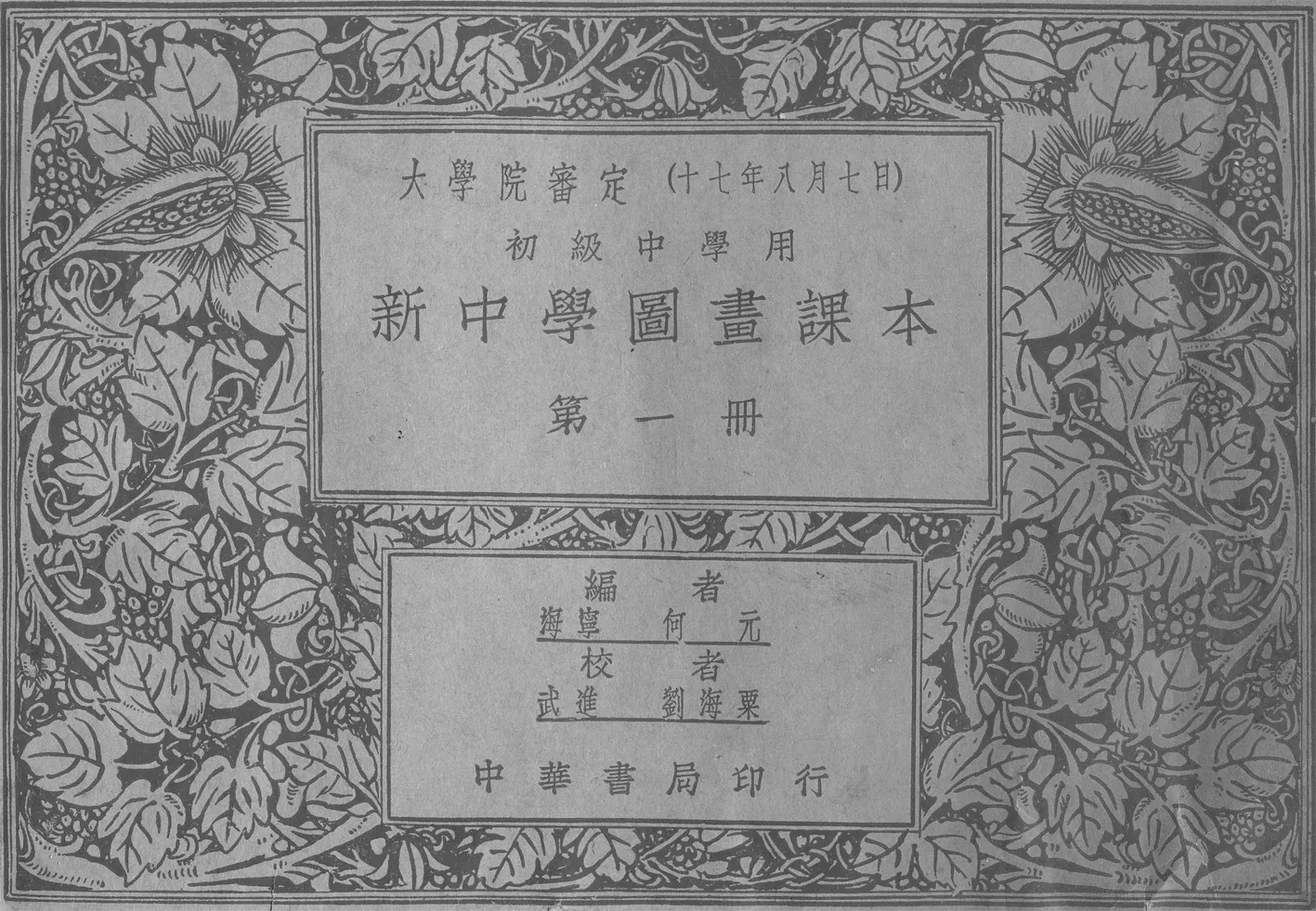

(三)何元的《新中学图画课本》

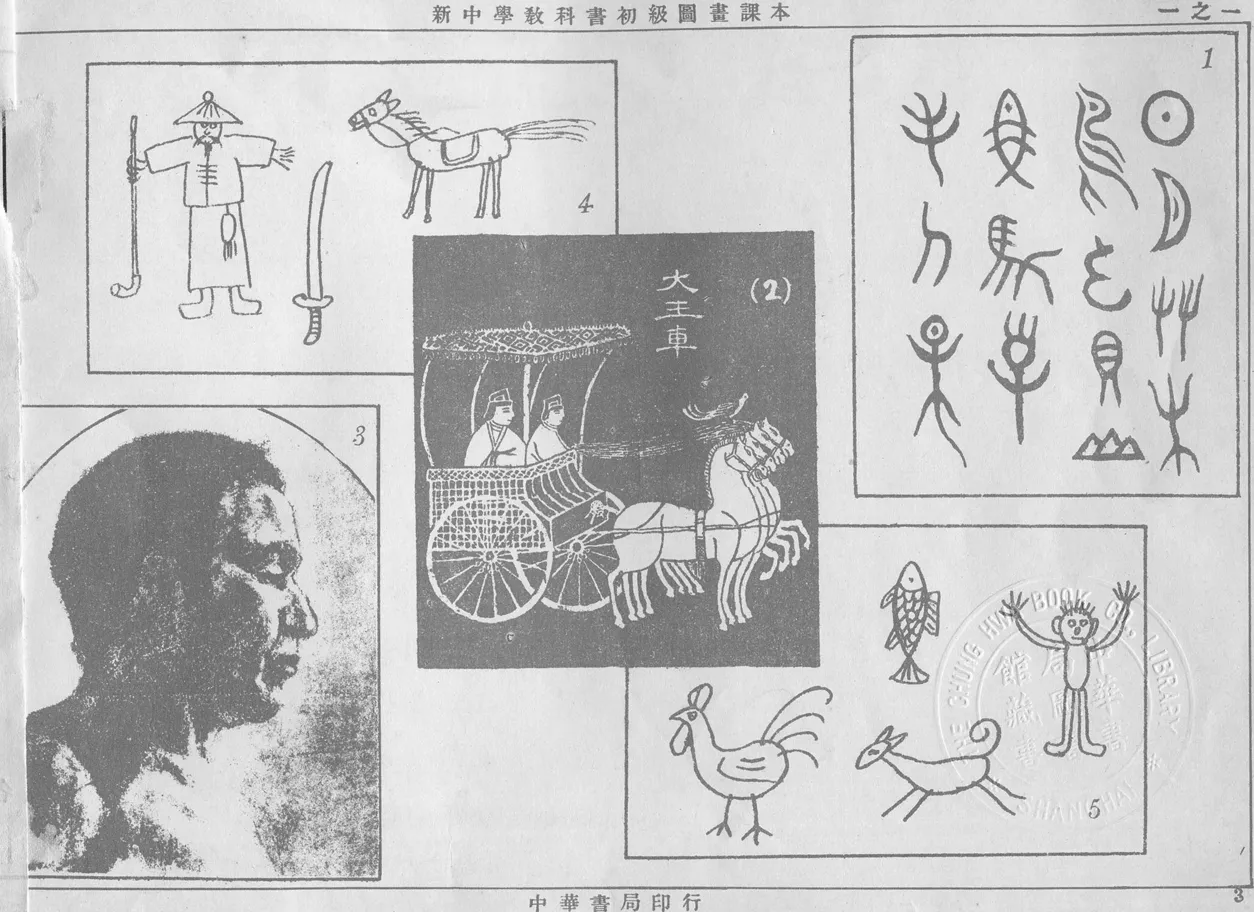

何元编写的《新中学图画课本》共4册,1924年12月至1926年9月初版,由上海中华书局出版,供初级中学学生之用。1928年8月,经大学院审定通过*1927年10月,国民政府成立主管全国教育、学术的最高行政机构——大学院。12月,大学院公布《教科图书审查条例》,要求中小学教科用图书“非经中华民国大学院审定者,不得发行或采用”;教科书“以不违背党的主义、党纲及精神,并适合教育目的、学科程度及教科体裁者为合格”。。(图17)

图17 何元编写的《新中学图画课本》

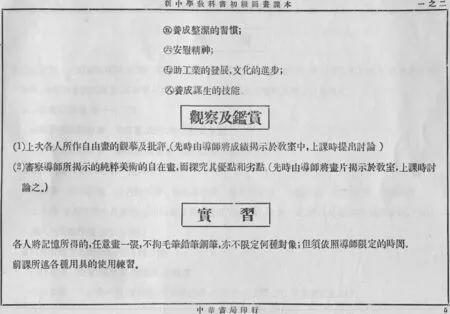

此书每册分十六单元,每个单元都由理论、观察及鉴赏、实习三部分组成。其中,理论部分有:图画的意义、图画的价值、图画的种类、中西画法的区别、位置的美、背景的美、色彩和感情、色之调和、配合的美等有关美术学科知识和形式美原理方面的内容;也有关于美术学科技法理论方面的知识。

观察及鉴赏部分,主要针对理论知识和画法,引导学生去观察和欣赏。如“位置的美”单元,要求学生观察鉴赏图中瓶子在画面上的位置是否适当;审察各图位置的优劣。该书在“编辑大意”中写道:“鉴赏一项为陶冶美感,增进艺术趣味之最好机会,教者于课文中所有之说明外,可随时举出种种名画及形象艺术品,以与学者欣赏研究。”

实习部分,主要要求学生根据所讲授的理论知识或画法进行创作实践。(图18、图19、图20)

图18 何元编写的《新中学图画课本》

图19 何元编写的《新中学图画课本》

图20 何元编写的《新中学图画课本》

自民国建立以来,上海商务印书馆、上海中华书局一直担负着编写出版中小学教科书的重任。因此,这两家出版机构编写的中小学美术教科书往往具有引领性的作用,在当时产生了广泛的影响。宗亮寰、刘海粟、何元所编写的这几套教科书,在选择欣赏内容和编写方式方面,为当时和以后美术教科书的编写无疑起到了开拓性和指导性的作用。

三、欣赏教育开始得到重视

1923年,随着“欣赏”被列入中小学美术课的学习内容之后,欣赏教育开始得到了重视。当时编写的一些教学法书中,对美感教育的重要性、对美术教学的目的、欣赏教学的方法,甚至教科书的编写标准都有了新的认识。

(一)认识到培养儿童欣赏力的重要性

1923年颁布的中小学美术课程纲要,在培养目标上将培养儿童的欣赏力放在首位,即“增进美的欣赏和识别的程度”、“增进赏鉴知识,使能领略一切的美”[2]192,196。因此,这时期的一些美术教师和学者开始认识到培养儿童欣赏力的重要性。如姜丹书*姜丹书(1885—1962),字敬庐,号赤石道人,现代美术教育家,江苏溧阳人。毕业于南京两江优级师范学堂图画手工科。曾游日本、朝鲜及国内各地考察艺术教育。历任上海、杭州、华东各艺术院校教师达50余年之久。新中国成立后,当选中国美术家协会浙江分会副主席。著有《美术史》《美术史参考书》《艺术论文集》《敬庐画集》《艺用解剖学》《透视学》等10余种。、朱稣典*朱稣典(1896—1947),字西奄,浙江杭州人。毕业于浙江省立第一师范学校,师从李叔同(弘一法师)等。早年从事音乐、国学、美术的教育工作,后任上海中华书局编辑和主编等职务。编辑出版了大量美术、音乐教科书和各类文艺书籍。编纂的《新中华形象艺术课本教授书》,书中就有对美感教育的重要性作了论述:(图21)

图21 姜丹书、朱稣典编纂的《新中华形象艺术课本教授书》

美感,是人人所有的,是出于天赋的,所以小孩子喜着花衣裳,野蛮人也知好装饰,都无待于教育的。不过要他的美感发达,非从教育上施行一种训练和陶冶不可;形艺教学上的欣赏一项,就是这个施行手段之一种,从前人所不注意,而今要特别注意的。因为一个小孩子,自六七岁的时候起,一直如此训练和陶冶了多少年,料得他日对于艺术品的观赏力,对于艺术化的感受性,必定大有进步;因此,可以养成高尚、雅洁、秩序、和平、爱美等等的好品格,消除粗暴、杂乱、龌龊、丑陋等等的恶习气,待到将来教育普及,便能增高全社会的幸福;欲向那条路进行,当从这里出发。[6]

冯皓、冯干、冯彦编辑的《新著小学美术教学法》认为:美术科是要借美术的作业做工具,养成儿童有优美和平愉快的感情,适合于社会生活的个人。并认为美术的教学目的:

1.启发儿童审美的感情和增进儿童的欣赏力。

2.发展儿童的思想和创造的本能。

3.养成儿童手眼有正确的知觉。

4.增进儿童创造美术的经验和能力。[7]3

由此可见,培养儿童欣赏力已成为这时期中小学美术教育的首要目标了。

(二)认识到欣赏教学方法的重要性

“欣赏”被列入中小学美术课的学习内容之后,如何进行欣赏教学,如何启发儿童审美情感,增进儿童的欣赏力,也越来越受到广大美术教师的重视。姜丹书、朱稣典编写的《新中华形象艺术课本教授书》中认为,要进行欣赏教育:

第一要有施行欣赏的设备

1.教室中和走廊中,宜多张挂程度相当的图画或花纸花布等。

2.庭园内,宜多种植四季续开的花卉,和常常置换盆栽或瓶插。

3.宜多搜罗色相合宜的新旧陶瓷器、漆器、玩具、雕塑品等,陈列于陈设橱中。

第二要常常利用指导欣赏的机会

1.参观展览会、舞蹈会、剧场、盛饰的仪式场等。

2.浏览校内设备的环境。

3.观摩教科书内的插图。

4.陈列本级的形艺成绩,互相评览。

5.远足时,对于景色和自然物的观赏。

第三要知道教学欣赏的注意

1.要合儿童心理,方能观感兴起。

2.要令儿童了解意味,方能心领神会。

3.教师自身,也要常常表示一种深切的欣赏情态,方能循循善诱的作用。[8]19

在具体的欣赏教学中,要求教师通过“谈话”“观察”“赏鉴”“研讨”等方法来进行教学,如该教科书第八册“傍晚”欣赏课:

要旨:欣赏傍晚的风景画,研讨图画表现时间的方法。

准备:最好能准备几幅晚景,使学生欣赏观察。

“赏鉴”和“研讨”分述大要如下:

1.想象傍晚的情景。——太阳刚下山的时候,我们出去看过外面的景物么?和别个时候的景物,有甚么不同?这时天空怎样的?地上的景物是怎样情形?这个时候,人和各种动物的情形,是怎样的?

2.赏鉴课本上的图画。——画有一幅傍晚的图。我们知道傍晚是甚么时候吗?有甚么地方最能够看得出傍晚的景色来?图上画有甚么东西?近处有几棵树?有几只牛?牛在做甚么?为甚么牛不去做工?我们看三只牛怎么画得有大小?地上的草,也有远近吗?河水里有草和牛、树等的倒影,大家看见么?

3.研讨风景的画法。——画风景画,第一应该画甚么东西?彩色风景怎样画法?怎样画才可表示出傍晚?我们能够改变图中的景物,同样能画出一幅傍晚的图来么?

练习:各自练习,教师巡回指导。[8]44-46

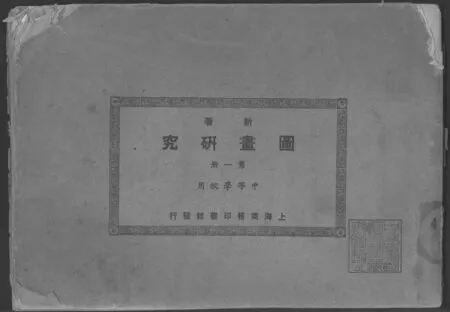

须戒己*须戒已(生卒不详),上海宝山人,曾任江苏省吴江县立中学劳作图画教员。曾为上海商务印书馆编著、合编《新体写生水彩画》《图案教材》《新著图画研究法》《新著图画研究》《工艺新教材》等。、熊翥高*熊翥高(生卒不详),上海青浦人,曾任江苏省江阴县教育局局长。1923年起草《新学制课程纲要小学工用艺术课程纲要》。20世纪20至30年代,曾为上海商务印书馆编写、合编《实用手工参考书》《籐工教材》《新学制工用艺术教科书》《新学制工用艺术教授书》《复兴教科书劳作教本》《新著图画研究法》《新著图画研究》等,并编著《家庭教育与学校》等。编纂的《新著图画研究》,书中对养成儿童的欣赏方式作了归纳:

养成儿童的欣赏有三个方法。一个是联想,一个是比较,一个是实行。拿美的物品。像图、照、织物、瓷器、石膏模型,陈列在教室内;儿童见了,自然能欣赏。

拿美的和丑的比较,亦可以帮助儿童欣赏,并且养成他的判断。使他拿自己做成的和别人做的比较,亦是一种比较的方法。

最好的方法是实行,可以使他的观念成功看得见的形状。这方法可以满足儿童建造的本能,并且练习他美的感觉。

研究画片可以用二种方法。一是拿画片使和某科的作业联络;一是依照年级给他们看;但是用这方法,要先知道哪一级最爱哪几种画。研究画片,除增加儿童兴味以外,要注意美的要素。……要完全从儿童的生活上设想的。

研究画片最好的方法,是领儿童到博物院去看原本。参观后,令儿童做报告;说出来哪几种是他们所喜欢的,他们何以要爱这几种。没有原本的时候,可以提出翻印十几片,叫儿童选择,然后讨论。[9]9-14(图22)

图22 须戒己、熊翥高编纂的《新著图画研究》

还认为:在美术教室中“要多收集合于儿童心理的画片,做四周墙壁上的装饰,给儿童欣赏。最好要时时更换,引起儿童注意和兴味”[9]122。

为了使欣赏教育更能引起儿童的兴趣,教学方式更有针对性,冯皓等在商务印书馆附设尚公学校教书时,还用许多西洋名画给儿童欣赏,了解儿童在欣赏方面的偏好。通过调查和研究,他们认为六七岁的儿童最欢迎有人物的图画,风景中有太阳等亦足以引起他们的注意,其结果如下:人物画为32.3%、风景画为26.7%、动物画为18%、植物画为10.7%、器物画为8.5%、图案画为3.8%。[9]111这为当时课堂教学提供了一定的参考数据。

(三)认识到教科书编写要有审美的要素

随着欣赏教育的出现,对美术教科书的编写也有了新的认识。如冯皓、冯干、冯彦编辑的《新著小学美术教学法》,书中对美术教科书的编写提出了三点要求:

1.含有美的要素的。

2.合于儿童身心发达的程度,是儿童心理上最热心学习和最喜欢发表的。

3.就儿童经验界和思想界设计出来的。

并认为:“就以上所定的标准而言,美术科的材料,必须切近儿童生活,并且含有审美的要素。”[7]3

总之,五四运动之后,欧美教育家纷纷来到中国,直接将西方的各种教学法输入了进来,不同程度地改变了中国传统的教学方法,发挥了学生学习的主动性和创造性,推动了中国的教育改革。因此,当时的欣赏教学方法已不是单纯的灌输式教育,而是强调发挥学习的主动性,让学生主动地去感受美和认识美,并强调要利用各种机会,如学校和教室环境的装饰;参观或旅游期间来进行审美教育。由此可见,20世纪20年代蔡元培倡导的“美感教育”之所以会在中小学的美术课上很快得到普及,这应该得益于当时开明的社会环境和开放的学术氛围。

四、结 语

民国初期所形成的美感教育思潮,据著名学者舒新城*舒新城(1893—1960),学者、出版家、教育家。湖南溆浦人。1917年毕业于湖南高等师范本科英语部。1920年创办《湖南教育月刊》。1924年应聘至四川国立成都高等师范任教育学教授。1925年返南京,从此专心从事有关教育史等方面的研究,著述甚丰。1930年,担任中华书局编辑所长兼图书馆长。在他主持工作期间,中华书局编印了不少有价值的书籍。中华人民共和国成立后,他曾被选为全国人民代表大会代表、上海市人民代表大会代表,并任中国人民政治协商会议上海市委员会副主席。主要著作有:《现代教育方法》《近代中国教育史料》《近代中国留学史》《近代中国教育思想史》等。在《美感教育思想》一文中归纳为三方面的原因:第一是美育本身的功能:美感教育原以提倡无人我、超利害为旨归,美的性质也就是无人我、超实利的;惟其如此,所以无论怎样提倡,在实利上都不会和军国民主义的教育那样易于引起争端,因而不甚为人斤斤较量;第二是政治的助力:蔡元培虽然以提倡美育为其终身事业中的一件大事,但在民国元年的时候他却是一位负有全国教育重责的教育总长,他的言论的势力固然要因其地位上的关系而与他人不同,他的地位也足以实现其主张。所以他的理论能于民国初年在普通教育中实现一部分;第三是时代思潮的激荡:蔡元培十余年来常有提倡美育的文章发表,但在五四以前,社会上竟少有反应,自经李石岑在《教育杂志》上提倡以后,美育思想逐逐普及于一般的教育界,李石岑的提倡与《教育杂志》的发行力固然很有关系,而“五四”后的大同思潮却有更重大的关系。因此,倘如没有五四运动作背景、《教育杂志》之倡导,纵不如蔡氏在民国八年以前所得的结果,也决不会蔓衍得如此之快。[1]198-199

其次,从当时世界中小学美术教育发展的情况来看,20世纪初,美国学校美术教学计划中已引入了美术鉴赏活动,美术课上出现了很多关于作品欣赏的内容,开始“比较注重培养学生对优秀的绘画艺术、精美的艺术构图和设计图案的欣赏能力”[10],“学校美术教育的理由从培养为工业服务的美术技能转到让儿童培养鉴赏能力、体验美”[11]的方向发展。日本从明治前期(1872—1901)开始出现欣赏教育,明治后期至大正前期(1902—1917)欣赏内容开始在教材中出现。由此可见,20世纪20年代我国将欣赏教育列入中小学美术课程之中,这既是蔡元培倡导“美感教育”的结果,同时又是“深合欧美日本美术教育之最近的情形”[12]之结果。

当然,20世纪20年代虽然中小学美术欣赏教学开始出现,但要真正认识到“美育”的重要性,还有一段相当艰难的路程要走。正如刘海粟在他编写的《新学制初级中学图画教科书》中指出:“新纪元之初,蔡孑民先生做教育总长,他就定了一条中华民国的教育宗旨,……从此一般教育家方才知道‘美育’,但是依然看轻美育,学校里对于艺术科的教学,依然敷衍而已。办学者只知道教育部之定章要设这种课程,并不知为甚要设置这种课程;教图画者,也只知校长之请我来教图画而已,并不知教学的目的以及教学的方法和内容应该怎样?”

[1] 俞玉滋,张援.中国近现代美育论文选:1840—1949[G].上海:上海教育出版社,1999.

[2]课程教材研究所.20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编:音乐·美术·劳技卷[G].北京:人民教育出版社,2001.

[3] 宗亮寰.新学制形象艺术教科书第一册:小学初级用[M].上海:商务印书馆,1924.

[4] 宗亮寰.新学制形象艺术教授书第一册[M].上海:商务印书馆,1924:3.

[5] 刘海粟.新学制图画教科书第一册:初级中学用[M].上海:商务印书馆,1924.

[6] 姜丹书,朱稣典.新中华形象艺术课本教授书:第一册[M].上海:新国民图书社,1927:18.

[7] 冯皓,冯干,冯彦.新著小学美术教学法[M].上海:商务印书馆,1923.

[8] 姜丹书,朱稣典.新中华形象艺术课本教授书:第八册[M].上海:新国民图书社,1931.

[9] 须戒己,熊翥高.新著图画研究[M].上海:商务印书馆,1924.

[10] 阿瑟·艾夫兰.西方艺术教育史[M].邢莉,常宁生,译.成都:四川人民出版社,2000:227.

[11] 艾斯纳.儿童的知觉与视觉的发展[M].孙宏,刘海英,张丹,等,译.长沙:湖南美术出版社,1994:40.

[12] 俞寄凡.小学美术教育[M].上海:商务印书馆,1934:序.

(责任编辑:紫 嫣)

Art Appreciation Education in Primary and Secondary Schools in the 1920s

HU Zhi-fan

(College of Education, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

This paper mainly discusses the idea of "aesthetic education" proposed by CAI Yuan-pei in the early period of the Republic of China and popularized by the May 4th New Culture Movement. Under this background, the 1920s saw the appearance of art curriculum guidelines and textbooks for Chinese primary and secondary schools and they became one of the main learning contents, which had important implications for the promotion of aesthetic education and the popularization of art appreciation in primary and secondary schools.

aesthetic education; appreciation education; art textbooks

2016-09-25

胡知凡(1952—),男,上海人,上海师范大学教育学院教授,主要从事美术教育理论、美术史论研究。

G623.7

A

2095-0012(2017)01-0092-11

①宗亮寰(1895—1969),现代美术教育家。江苏江阴人。民国6年(1917)苏州第一师范毕业后被苏州第一师范附属小学聘为美工教师,后被上海商务印书馆聘为编译所教科书编辑。新中国成立后,宗亮寰参与了上海少年儿童出版社的筹备工作,并担任编辑部出版科长。

②刘海粟(1895—1992),现代画家、美术教育家。江苏常州人。民国元年(1912)在上海创办上海图画美术院(上海美术专科学校前身)。民国8年(1919)后曾赴日本、欧洲考察美术和美术教育。新中国成立后曾任南京艺术学院院长、名誉院长。曾是全国政协委员、全国政协常委。