传统文化资源在基层社会治理中的创新和转化

——以山西省闻喜县寺底村为例

贺少雅,毕啸南

(1. 北京师范大学社会学院,北京 100875;2. 北京师范大学文化创新与传播研究院,北京 100857)

传统文化资源在基层社会治理中的创新和转化

——以山西省闻喜县寺底村为例

贺少雅1,毕啸南2

(1. 北京师范大学社会学院,北京 100875;2. 北京师范大学文化创新与传播研究院,北京 100857)

文化是社会发展的软控制力。文章以山西省闻喜县寺底村为例,介绍该村深入挖掘楹联文化资源,加以创新和转化,不断推动和加强基层社会治理的文化实践。作为当地重要的传统文化要素,楹联与人生礼仪、岁时节日、建房乔迁等特殊时间节点相结合,构成传承和宣扬乡土社会优秀伦理道德的特殊场域,对解决乡村养老问题,促进家庭、社区和干群关系和谐,以及传统文化传承均起到重要作用。当然,文化实践本身仍存在继续开拓的空间。

传统文化;楹联;文化创新;伦理;社会治理

当前,传统文化在国家的大力复兴和全社会的合力建设之下,已经化身为一种被客体化的资源,成为基层社会治理的重要软控制手段和实现自身新发展的重要生发点。目前,学术界有关这一主题的探讨正如火如荼地展开,本文以山西省闻喜县寺底村的楹联文化建设为例,介绍该村依托传统文化资源,对核心文化要素——楹联加以创造性转化和创新性发展,主动寻求和构建村落文化的实践,以期对当代乡村伦理道德重构、文化传承和发展以及基层社会治理等提供参考。

1 寺底村人文历史概况

寺底村隶属于晋南地区文化重镇山西省运城市闻喜县。闻喜县有“后稷之生,豢龙之地,晋国旧都,宰相之村”的美誉①山西省运城市政协教科文卫体委员会编《河东文史》第一辑,2004年12月,第181页。,历史上名人辈出,春秋时期晋国不畏权贵、秉笔直书的史官董狐,西晋著名文学家郭璞,以及历任唐宪宗、穆宗、敬宗、文宗四朝宰相的裴度等皆出于此②裴度的家乡闻喜县礼元镇裴社乡裴柏村历史上曾出过高官、将军百余位,被称为“宰相村”。。县境民风淳朴,崇尚节俭,喜诗书,勤耕织,多礼仪。因地形阻隔和生产方式不同,风俗差异也较为明显,大体可分为城关、南垣、北垣、东乡、西乡五片③有的文献中记录为“北原”,有的文献记录为“北垣”“北塬”,当地人说是“垣”。,俗称“东乡人爱看戏,西乡人爱学医,南乡人守住几亩地,北乡人出外做生意”④闻喜县志编纂委员会编《闻喜县志》,中国地图出版社1993年版,第442页。。寺底村就位于“爱看戏的东乡”——东镇。这里的戏主要是指流行于晋南地区的地方戏蒲剧和干板腔。蒲剧又称蒲州梆子,产生于运城市永济县,当地俗称“大戏”或“乱弹”,为我国最古老的戏曲剧种之一。干板腔起源于临汾市河津市一带,表演时无伴奏,全凭一个演员一张嘴干说,语言合辙押韵,风趣幽默,类似于念顺口溜,其接地气的艺术表演形式在民间很受欢迎。

寺底村就处于浓郁文化氛围的滋养之中。该村距县城东约20 km,村北面为乡政府所在地侯村,南接刘古庄,东邻吴家庄。村庄东南西三面环山,北面为开阔的出口,旧有仲邮泉环绕,呈“二龙戏珠、九凤朝阳”之势,堪称山环水带的风水宝地。据载,早在五六千年前这里即有人类居住,属龙山文化时期。汉代时形成聚落称“西柳村”,后因村中建有檀泉寺更名为“寺底”沿用至今。村内现有潘、李、温、张、史等30多个姓氏近2 000人,常住人口1 700多人,5个居民组⑤又称“队”,当地俗称“节”。。经济方式传统上以农业种植为主,近几年,随着乡镇企业以及苗木种植业的发展,大部分农民已转入进厂做工或外出打工,生活条件亦随之大为改善。

寺底村重视诗书传家,礼仪教化,文化底蕴深厚,人才辈出,有“下了刘古庄坡,寺底的秀才比驴多”之说。据介绍,清乾隆年间,村内中举者3人,自清嘉庆到民国初年生员有40多名,平均每10人中就有一个生员⑥潘开基《柳荫集》,2012年,第94- 95页。。道光年间,村内建有高大的文昌阁,高耸入云,玲珑剔透,为祭祀圣人孔子之所。内有碑刻多座,匾额多块,书有“文苑书集”“富士济贫”等,惜于1946年被毁,现仅有残碑两座散落于村口。清末,村内建有私塾3所,村塾1所。民国初年较早推行新式教育,抗战时期虽一度遭难,但在当地知识分子的艰苦努力下,得以恢复和延续。1949年以后,教育事业进一步发展,但20世纪五六十年代传统文化曾遭到较大破坏,宗族、家谱、寺庙破坏严重,传统节日中断,人生礼仪简化。所幸,文革时期,由于有关领导的保护而免遭劫难。改革开放以后,该村恢复发展很快,近年来村里每年都有升入大学者。

深厚的文化积淀孕育了寺底村的楹联创作传统。在该村,逢年过节贴春联、红白喜事送贺联或挽联、建房乔迁送贺联,可以说“有事就有联,有联就有事”,楹联一直都是人们生活中不可或缺的一部分。但是某一段时期,该村也曾被称为“烂杆村”,人心散、村风差、百姓穷。后来,村委会和村民下定决心,发展乡村经济,寻求致富之路,改善村容村貌,加强村落基础设施建设,提高村民生活质量,注重村落文化建设,增强文化凝聚力。其中,2002年恢复了传统焰火节,并改为文化节,受到乡领导好评,同年成立了50余人的女子锣鼓队,在各项文化活动中受到赞誉。而自2000年开始,由一群中老年人自发组织和发展起来的诗联学会逐渐成为文化建设的重头戏,通过诗联与人生礼仪、节日和仪式活动的结合,将优秀的传统伦理道德文化蕴含其中,对村民进行潜移默化的感染和教化。这里所称的诗联不同于一般的楹联,既有楹联,又有诗,还含书画等,为多种艺术形式的结合。

2 寺底村文化建构的主要做法和成效

中国传统文化以伦理为本位,德孝文化作为一种软控制力,在建构家庭秩序、和谐人际关系和地方社会发展方面发挥着重要作用。寺底村乡贤结合当代社会实际,以传统文化遗产——楹联为载体,充分发挥其在人生礼仪、岁时节日、乔迁建房等重要时间节点的文化影响力,将优秀传统伦理道德加以传承和发扬,实现传统文化资源的价值最大化。

2.1 主要做法

2.1.1 凸显乡贤在文化传承中的中流砥柱作用

传统中国社会乡贤在社会治理中发挥着重要作用。尤其是在当代非物质文化遗产和村落保护中,学界一致认为,发挥村落主体——村民的主动性和积极性是关键。寺底村的文化建设可以说体现了这种趋向,当地乡贤对于传统文化资源的态度从一开始的自发性传承发展转变为自觉性传承,从单个人的兴趣爱好演变成群体的共同价值取向。

寺底村能人多,自古以来就有乡贤参与地方社会建设的传统。历史上虽几经波折,村落文化遭到破坏,但乡贤们时刻秉承一种责任感,在不同的历史时期发挥着传承历史和文化的作用。最突出的是抗日战争时期坚持推进教育工作的温择良、杨吉堂二位先生,现今村落文化建设中的冯久堂、温顺、张英杰等先生都受其荫泽。如今村里还活跃着一批乡贤队伍,有为新中国建立和国家建设出过力的老革命者,名扬海内外的国家级书画家,工作于地方机关、教育行业等各行各业的贤能之士,还有很多出自本乡本土的村落知识分子。这些人退休或者年老之后,绝大部分都回村内居住,并因地缘关系和共同的兴趣爱好走到一起,创建了一个重要的民间组织——诗联学会。学会组织成为乡贤人物参与地方文化活动,探索文化创新的重要依托。

诗联学会源于2000年退休教师温顺、冯久堂、潘开基等加入闻喜县东镇诗联分会,此后在短短几年时间内,逐渐集结了一批文化人,于2005年正式成立。学会成立给会员们创造了颐养身心、信息交流和参与社会公共事务的平台(图1)。他们每天早上五六点钟齐聚村委大院,在大院那块几十平方米的水泥地板上写下自己的诗联,互相切磋和评比,无论春夏秋冬,风雨不误。同时,还积极参加县诗联学会和东镇诗联分会的活动。比如,温顺会长连续参加县诗联学会组织的诗联进课堂活动,被评为“先进工作者”(图2)。并积极参加国内各种征联活动,先后创作诗联作品6 000余件,入编各级图书450余册,有20余人次在县、市、省及国家级大赛中获奖⑦温顺主编《柳韵》,2012年,第6页。。还有学员加入了上级诗联学会组织,截至目前,全村100多会员中有6人加入了中国楹联学会,50多人加入闻喜诗联学会和东镇诗联学会。在此基础上,学会积极打造和宣传楹联文化。他们在为乡邻或者外界送诗联时,统一落款为“中国楹联文化村”。逢婚丧嫁娶、建房乔迁、庆岁过寿、上学从军等,集体书写诗联送给主家,贴满院内墙外,形成“红事红一片,白事白一片”的震撼人心的场景。学会还配合东镇诗联分会,创造和发扬出一个新的传统——“送中堂”。“中堂”是张贴在厅堂正中的大幅字画。在闻喜,几乎每家的堂屋中都供奉有祖先的神主,神主两边配有诗联,如“继祖宗一脉真传克勤克俭 教子孙两行正路惟读惟耕”“祖德宗功千载德 子承孙继万年春”。在这幅简单的诗联旁边,很多家庭还挂有其他形式的诗联,如中间一幅画或一个大“福”“寿”字或一首诗,左右各配一副联,构成了闻喜当地独特的中堂文化。寺底村的“送中堂”正是在此基础上的新发展和新创造。“送中堂”活动虽然时间不长,但在当地影响很大,尤其是对于弘扬传统德孝文化起到了极大促进作用。

图1 调研小组成员与诗联学会会员讨论楹联

图2 诗联学会会长温顺获奖证书

如今,诗联学会的活动正走向规范化和规模化,成为村落文化建设的重头戏。2006年,寺底村入选了闻喜县首批“河东楹联文化村”,会员人数出现了增长,截至2011年已有100余人入会。2012年,寺底村进一步晋升为“中国楹联文化村”,成为闻喜县唯一一个国字号的文化村落。在乡贤们的推动下,村党委近两年提出以楹联文化为主导的“弘扬国粹,文化兴村”战略,给诗联学会的活动提供更多支持,推动村落文化进一步发展。

社会文化活动的推进需要模范人物的力量。在所有这些活动者中,诗联学会核心人物的推动至关重要。温顺会长十几年来默默坚持和奉献,每天早上定时到活动场地,清理场地,通报和交流各种信息,起到了很好的模范带头作用。核心人物之间密切配合,温顺、冯久堂、潘开基、李世民以及张英杰等几位先生发挥各自优长,密切合作,形成了组织的凝聚力。另外,村中几位有国际影响的著名人物,包括名画家张英豪、张英俊、潘笃学等,这些人以实际行动支持楹联文化的发展,形成了一种精神上的号召力。比如,张英豪先生始终牵挂村里的发展,常驻村的书法家潘笃学为村落题写了不少楹联,营造了良好的村落文化氛围。这些具有强烈社会关怀和使命感的乡贤人士成为青年人的楷模,带动起一批乡土人才,合力推动着村落文化发展[1]。

2.1.2 开拓文化遗产的创新空间和影响力

中国传统社会以伦理为本位,伦理所依附的是儒家所倡导的诗书、礼仪。寺底村民倡导“诗礼传家”,其背后是对伦理道德的肯定和宣扬,在这里,村民们以几千年来传承下来的中华民族优秀传统道德为荣,倡导孝德,提倡友爱,讲究民主,追求共荣。在当地人看来,恪守孝道、扶老携幼是衡量评价一位女性的重要标准。比如,杨得山在《纪念爱妻曾兰英逝世十周年》一诗中写道:“独居伴母尽孝道,军营助夫保国安。朴实憨厚平生志,博爱勤俭梓里传。”⑧杨得山《古槐向雅》,2011年,第189页。在访谈中,人们对孝顺长辈、相夫教子、辛苦操劳的女性们均赞誉有加。在新的历史时期,寺底乡贤不仅找到了文化传承的核心要素——优秀的传统伦理道德,而且发现了楹联这种文化载体的传承和创新空间。寺底人结合当地社会实际,将楹联文化与乡土民俗相结合,构建出一套独特的文化景观。

(1)诗联语言:浸润于人生礼仪的德孝教化。诗联与寺底村的人生礼仪联系紧密,无论是孩子满月、新人结婚、老人庆寿,还是逝者安葬,都会有诗联的影子。寺底村被评为楹联文化村以后,诗联学会有意识地将楹联文化运用到人生礼仪当中,对传统文化进行传扬,客观上也借此载体把村落的伦理道德观念蕴含其中。

以寺底村礼仪先生潘开基为例。他在礼仪主持中将诗联融入进去,将二者有意识地结合在一起,以礼仪带动诗联创作,以诗联创作提升礼仪品味,以起到烘托氛围、感化生人的作用。比如,在丧礼的“三献礼”环节中,他会用“云悠悠,雾霏霏,青山巍巍是丰碑。山不在高,有仙则名,人不在夸,德高则扬。品是青竹千般秀,身像寒梅一样红。执事者各执其事,孝子举哀离丧次,主祭者就位,陪祭者亦就位。X府X老人出殡之日,行事追悼现在开始,鸣炮奏乐……”四拜礼罢,又会说“悼念不忘亲教诲,情怀切记旧音容。美德常与天地在,英灵永垂宇宙间”。接着行初献礼和亚献礼,用“人生在尘世上何物为贵,父的骨娘的血价值千金。葬了父埋了母黄金入柜,不葬父不埋母忤逆之人”。这些语句韵律铿锵,通俗易懂,还结合当地文化融入了富有时代气息的诗句,每一个步骤选用不同的语句,使得参加者易于受感染,在不自觉中接受“语言”中传递出的崇祖敬宗、尊老敬老的德孝伦理,在潜移默化中受到教化。

此外,村内逢红白喜事,诗联学会都会组织学会就书写的诗联从不同角度对逝者加以评价,形成一道诗联文化展示墙,并经常演变成一个德孝文化展堂,尤其在丧礼中表现最明显。比如,为党为民工作多年的老人武玉梅去世后,诗联学会纷纷撰写诗联,门里门外四面墙壁上满是挽联、挽词、书法和绘画,或感恩社会、感谢党恩;或赞颂逝者、寄托哀思;或赞其家庭和谐、儿女孝顺。如“一生忠党业 后代振家风”“忠党爱民昭日月;儿贤媳惠壮山河”“品德堪仰,人间正道少坤范名望或钦,冥府城头多大贤”“百岁寿,身经三朝人,随父为党任村干,两袖清风正气存,德品启后人”⑨张英杰《百岁人生》,2013年,第138-140页。。整个丧礼氛围凝重又不失高雅,以诗联等形式表达对逝去者的怀念和赞颂,对村民特别是年轻一代进行道德教育和感化,让其懂得知恩感恩报恩,用德孝文化的力量,共创和谐社会。

(2)楹联壁报:寺底焰火文化节上的道德宣扬。寺底节日文化体系中最有代表性的是正月二十三焰火文化节,而楹联壁报正是文化节的亮点。寺底的焰火节(即社火,当地称社火热闹)历史上曾因种种原因中断过,2002年恢复后改称文化节,一年举办一次。文化节上既有歌舞表演,戏曲助兴,又有独具特色的楹联壁报展示。

以2011年寺底焰火文化节为例,壁报内容可谓丰富多彩,既有青年人写作的文章,也有各种文艺作品像快板、三句半,诗联学会的各种诗联和书画作品。诗联会员们或赞颂村内生活发生的巨变,或歌颂好人好事,或抒写老年生活感受,表达了村民的喜悦心情和积极向上的精神风貌。比如诗联会员李企忠用民间文艺形式《三句半》来赞颂村子的变化和各种好人好事,包括一心为民的村党委,积极推动楹联文化建设的诗联学会,孝敬父母的张英杰,忠厚为人的支水龙,植树英雄、果木种植大户和外出打工的年轻人,以及义务为民管水和勤劳开荒的老翁。会员史雪雪创作了《百岁老人》快板书,对村内张英杰和郑满芳夫妻二人孝敬百岁老母的事迹进行了宣扬。还有很多恭贺节日成功的贺联,另有大篇幅的各种恭贺新春的诗词,如潘笃学《忆江南》、张克勤《清平乐 .登山》、温顺《倡和谐 歌盛世》、冯史旺《文化节》等。文化节在传承既有节日文化传统的同时,不断更新文化形式,融入新的文化内容。始终积极宣扬敬老爱老、勤劳致富、忠厚为人、热心助人、诚心为民等良好的伦理道德和人格品质,肯定传统伦理道德在新时代发展的价值。

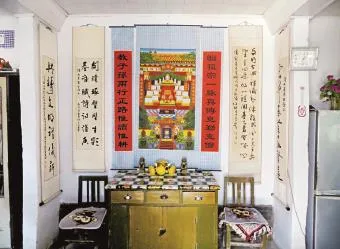

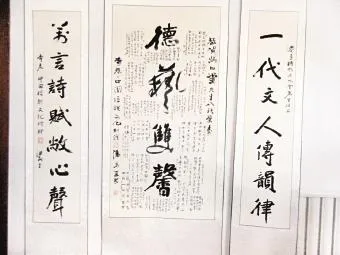

(3)送中堂:道德楷模的文化赞誉和标志。送中堂源于闻喜县东镇诗联分会赵景福会长的提倡,一开始局限于会员,后来扩展到社会上德高望重的老人、捐资助教的模范人物、尊老敬老的孝星,影响也越来越大。截至目前,寺底村送出的中堂已有100多幅(图3),其中该村独创的“众星捧月”式中堂越来越得到人们青睐,已送出40多幅。“众星捧月”式中堂是把中间条幅由单的一幅画、一个字、一首诗变为画中有诗、字里添诗、诗中配词等(图4)。一幅中堂变单调为多彩,集楹联、诗词、绘画、剪纸、书法、装裱等多种艺术为一体,用各个行家里手的才华,全方位、多角度颂扬社会中先进的人和事,把中堂褒奖、歌颂的功能淋漓尽致地展现出来。

图3 寺底村农户家中的中堂

图4 寺底村的“众星捧月式”中堂

送中堂一般借人生中的重要节点或者事件举行。有的在当事人的寿诞日,如七十、八十、九十、百岁;有的借晚辈结婚、升学、参军、建房之机,为其长辈送;有的将庆寿、建房、出书等几件事合并,择吉日给当事人送。按照受赠中堂者的身份,可大致分为:一是给为村落公共事业做出重要贡献者。比如,武玉梅老人百岁生日时送诗联。作者们或赞颂老人,或褒扬其子孙,诗联写满了两个院落,参加者近百人,场面隆重。该活动得到了老人的肯定,其去世前写下遗嘱将500元钱送给学会。二是给村中品格高尚者。比如,联友们给退休教师、诗联学会会长温顺送中堂,对其一生献身教育、奉献社会以及温良恭俭让的高尚人格予以了高度赞扬,联作有“色温事敬言忠,文坛砥柱;性顺联奇诗佳,学会中坚”“温良恭俭才华坚,顺宁泰康翰墨香”“温文尔雅,为人师表;顺理成章,诗联卓著”“送中堂,诗联书画,百花齐放;传礼义,忠孝仁信,万紫千红”等。再如,为曾管理财务工作的冯振瑚老人送中堂,以“正直人生”4个字对其进行赞颂。三是给敬老爱老的孝星。比如,为侯村乡东峪村张红全、陈晓燕夫妇送中堂。张红全夫妇不仅悉心照料病重的父亲,还在父亲去世后赡养祖母,诗联学会主动为其送中堂,赞扬了这个孝德模范典型,在当地引起了不小的反响。

送中堂对于受赠者是一种道德评价,一种荣耀,对人生价值的肯定,受到当地人欢迎,并引发了一个怪现象“活人要挽联”,经常有一些人生前就向诗联学会提出,愿意出一些费用请他们写作挽联,在生前也能感受到那种挽联白一片的气势和感动。

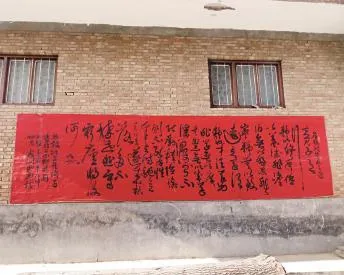

总之,以诗联为特色的人生礼俗、百余次的送中堂仪式活动以及蕴含着丰富文化内容的壁报(图5),都包含着对社会伦理所公认的伦理价值的肯定和弘扬。这些经过包装的新的文化形式从某种程度上说并不“新”,而是“守旧”的,但守住的恰恰是当代社会难能可贵的精神财富。同时,文化发展需要形式的创新,寺底村楹联文化的发展并非无源之水,其既有的文化底蕴和诗联创作的文化传统为发展的根基,但是如果没有一种积极的创造性,这种文化传统也只能是昙花一现。楹联文化需要创新性,不创新也就没有发展。寺底村人不只是单纯的创作,而是密切关注社会的发展,他们将楹联文化与当代国家所提倡的社会主义核心价值观,孝德文化建设等结合起来,积极寻求形式和内容的创新。送中堂活动从内容与形式两方面保证了楹联文化的继续发展;文化节以楹联为载体,融入传统与现代因素,凸显出独特的村落文化[2-3]。

图5 书法家潘笃学手书的诸葛亮《诫子书》

2.2 主要成效

寺底村以楹联为抓手,充分利用既有文化资源,结合时代发展和需要,加以创造性转化和创新性发展,形成了符合村落需求的新型文化,体现出当地文化发展的特色,对于传承和发扬传统文化、增强村落文化凝聚力、解决养老问题都起到了重要作用。

一是促进了传统文化传承。楹联作为一种雅文化,其在地化需要传承的场域和载体。在寺底,民间流传的干板腔艺术,以类似于楹联和诗歌融合体的形式在某种程度上也促进了楹联文化的传承和在地化。同时,楹联与当地多种乡土民俗文化的融合,使其成为当地日常生活的一部分,这暗合了当前遗产保护的整体性和原生态性,有助于传统文化自发稳定的传承。

二是有助于解决养老问题。诗联学会为本地的老年人营造了一个稳定的组织依托,也吸引着在外工作的寺底人退休后纷纷返乡。像退休干部张英汉、张英杰,实力派书法家潘笃学等,都陆续回村居住,而且他们之间的相互关系也非常融洽。

三是促进了社会和谐。首先,促进了家庭和谐。寺底村人重视孝道的传承,无论是红白喜事中的孝道教化,还是送中堂中对孝星的赞扬和长寿人士的赞扬,都将孝道作为衡量一个人品质、一个家庭和谐的重要指标。在调研中,退休教师温顺的老母亲已经97岁高龄,是村子里年龄最长者,温顺全家对老人孝敬有加。温顺更是亲力亲为,每天一日三餐周到侍奉,一年四季嘘寒问暖。这种尊老敬老的伦理标准成为人们内化的价值观念,使家庭内部有秩序可循[4]。其次,改善了社区人际关系。诗联爱好者因兴趣而结缘,诗联学会让他们找到了自身的存在价值,寻求到稳定的精神生活。如今寺底村民出书蔚然成风,至今已出版《柳韵》《古槐向雅》《柳荫集》《古堡新声》《百年人生》《寺底沧桑》等十几本书籍资料。再者,融合了干群关系。送中堂等独具特色的活动得到了村委的支持,推动了不同家庭的精神文明建设。同时,楹联文化为村落文化建设创造了条件。比如,寺底村支委全部学会了写诗撰联,绝大多数党员也参加了各项文化活动。村委开展了以“廉政文化”为主题的活动日,邀请书法、绘画、楹联爱好者创作廉政文化作品等,建设廉政楹联文化墙,营造了尊廉、爱廉、倡廉的浓厚氛围(图6)。

3 存在的问题和建议

经过对传统文化的继承和弘扬,寺底村营造出比较好的村落文化氛围,提升了村民的文化自信,毫不夸张地说,寺底村的楹联文化建设是传承传统文化优秀价值,并加以创造性发展的一个好样板。因为楹联,寺底村的村落文化建设散发出别样的光彩,给乡村基层社会治理带来很多启示,但也面临着一定的问题,特提出如下建议。

第一,建立村落文化建设长远规划。由于种种条件限制,寺底村的楹联文化建设还局限于老年人的娱乐,带有一种自发参与社会治理的知识分子情怀,但尚未将楹联作为一种文化资源进行综合开发,且未能纳入县乡文化发展规划。建议村委会在有条件的情况下设计一套村落文化发展的长远规划。比如,整合村落的国字号荣誉、文化名人资源和浓郁的楹联文化氛围,开发针对中小学生游学,吸引中小学生或者外来游客的光顾,在村落中建立楹联文化展示和书画展览室,推广楹联文化体验活动,并结合村史介绍和文化展览同时展开。这既可充分发掘和调动传统文化资源,推广和发展自身,增强文化自信,同时也为争取上级部门的支持提供依据。

第二,建立一套切实的文化传承机制。目前,会员们中的核心力量和主要参加者大多是一些退休教师、工人、干部等,用他们自己的话说是一些“衣食无忧的闲人”,而中青年人平时较少参加活动,学校虽然有特色文化课,但也并非常设科目,这些都直接影响到文化传承。不过,学会已经意识到这些问题,并在积极培养中坚力量,现在已经找到了合适的接班人。但是,随着年轻人的外出打工和在外定居,以及学生的外流,长远发展仍令人堪忧。

第三,寻求多方面支持。首先是政策支持,上级有关部门的支持是重要的政治保证;其次是资金支持,诗联学会基本上仍属于一种民间力量,村委会对此虽有一定的支持,但并没有固定的经费,而且所谓的“中国楹联文化村”和诗联学会基本属于虚设的荣誉,几乎无实际的经费支持,因此可以争取社会各界包括学术话语的支持。

4 结束语

现代社会以法治为主要治理方式,随着后工业化社会的发展,正在召唤一种德治的社会治理模式,而且这种社会公共管理模式需要且已经展现出治理主体多元化的趋势[5]。而乡村的发展中,社会治理主体的问题值得重视,即乡村发展要把握住谁是主体,谁来治理,谁来获益等问题。从寺底村的个案来看,一个村落的文化建设发挥村民的主体性至关重要[6]。文化的建构是一个综合性工程,如何加强传统文化资源的创新和再利用,激发乡村文化活力为基层社会治理所用,确实是需要思考的问题。

(致谢:本文的写作得到了山西省闻喜县寺底村民的大力支持,在此对为自己提供资料和田野调查之便的温顺、潘开基、李世民、张英杰、郑满芳等老师表示深深的敬意和感谢!)

[1]韦政通.伦理思想的突破[M].北京:中国人民大学出版社,2005:16- 22,152- 164.

[2]王学文.寻力乡村:民族村寨文化遗产保护与社会发展案例研究[M].北京:学苑出版社,2015:29- 55.

[3]刘魁立.非物质文化遗产及其保护的整体性原则[J].广西师范学院学报,2004(4):1- 8,19.

[4]萧放.孝文化的历史传统与当代意义[J].民俗研究,2015(2):31- 35.

[5]张康之.论伦理精神[M].南京:江苏人民出版社,2012:114-145.

[6]杨建华.传统基层社会治理文化的现代转型[J].中国特色社会主义研究,2015(5):90- 94.

The Innovation and Transformation of the Traditional Cultural Resources in the Grassroots Social Governance——A Case Study of Sidi Village in Wenxi County, Shanxi Province

HE Shaoya1,BI Xiaonan2

(1. Beijing Normal University Social Institute,Beijing 100875,China;2. Beijing Institute of Culture Innovation and Communication,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)

Culture is the soft power of social development. In this paper, the Sidivillage of Wenxi County, in Shanxi Province is taken as an example, to introduce the cultural practice of the innovation and transformation of the couplets, which produces the continuous strengthening and development promotion and strengthening of the grassroots social governance. As a local important elements of traditional culture, couplets combined with etiquette, festivals, housing and other special time point form special field of inheritance and development of the excellent ethics in the local community, to solve the problem of rural old-age, while building the harmonious relationship between the community and the cadres. Of course, this cultural practice need to be further improved.

traditional culture;couplets;cultural innovation;ethnic;social governance

G112

A

贺少雅(1981-),女,博士研究生,主要研究方向为历史民俗学。E- mail:heshaoya578@aliyun.com.毕啸南(1988-),男,博士后,主要研究方向为传媒艺术、跨文化传播。E- mail:bixiaonanjn@126.com.

本文系马克思主义理论研究和建设工程、国家社会科学基金重大项目“中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展”的阶段性成果之一(2015MZD013)

——郎照玉书法作品欣赏