魏晋儒将群体兴起探原

潘 婷 向晋卫

魏晋儒将群体兴起探原

潘 婷 向晋卫

(山西大学历史文化学院,太原030006)

魏晋时期,儒将群体主要兴起于黄河中下游地区。他们大都出身世家大族,具有很高的文化素养和军事能力。文人为主导的选官制度,文武相互融合的社会风尚,以及发展程度不一的地域文化都成为儒将这一群体兴起的原因。魏晋儒将群体的兴起,实现了文、武两个群体地域上的融合,对魏晋政治产生了积极的影响。

魏晋 儒将 特征 兴起背景

晚唐诗人薛能在《清河泛舟》一诗中写道:“儒将不须夸郄縠,未闻诗句解风流”,这是目前古文献中最早关于儒将的记载。正史中最早出现“儒将”一词的是成书于后晋的《旧唐书》,卷八十四《刘仁轨传》载“刘乐城、裴闻喜,文雅方略,无谢昔贤,治戎安边,绰有心术,儒将之雄者也。”[1](后晋)刘日方.旧唐书[M].中华书局,1975(P2808)北宋李昉等人编撰《太平御览》[2](北宋)李日方.太平御览[M].中华书局,1960时,更是为儒将单独列篇,这也是目前关于儒将群体最早的资料汇编。这部类书只汇集了二十九位北宋以前的历史人物(《太平御览》中汇集的29位儒将:春秋郄縠,西汉冯奉世,东汉马援、祭遵、贾复,东吴鲁肃,西晋杜预,东晋刘毅,后赵石勒,(南朝)宋沈庆之,(南朝)梁曹景宗,北魏韦彧、刘藻,北周高琳、宇文显和、贺跋胜,隋贺若弼、周罗、于仲文,唐裴行俭、娄师德、刘仁轨、唐休璟、张说、柳公绰、裴度、李光弼、野诗良辅、郝玭。)但历代的儒将远不止这些人。魏晋虽未出现“儒将”一词,但“文武兼资”“文武器干”“文武兼能”“文武之略”“才兼文武”这一类词却屡屡出现于史籍中。这些词虽不等同于“儒将”,却也说明了魏晋儒将这一群体的存在。本文将对魏晋时期的儒将群体进行探讨,以便认识魏晋儒将群体兴起的背景。

一、魏晋儒将群体的特征

魏晋时期的“儒将”主要指士人统兵。他们虽具有很高的文化修养,但不一定是儒生,可以是文人从军者,也可是武人学文者。儒将的标准就是文武兼备,既要有较高的文化素养,又要有很强的军事能力。为了人物的集中性,对魏晋时段进行了限定,指从曹魏嘉平元年(249)高平陵事变到东晋咸和四年(329)平定苏峻、祖约叛乱。按照本文对儒将的定义以及魏晋时段的限定,符合标准的人物有司马懿、司马师、司马昭、羊祜、杜预、李憙、王濬、唐彬、王戎、罗宪、胡奋、周处、孟观、刘琨、祖逖、邵续、陶侃、温峤、郗鉴、纪瞻、应詹、钟雅、庾亮、桓彝、王敦、王弥、杜弢、苏峻、刘渊、刘聪、刘曜。

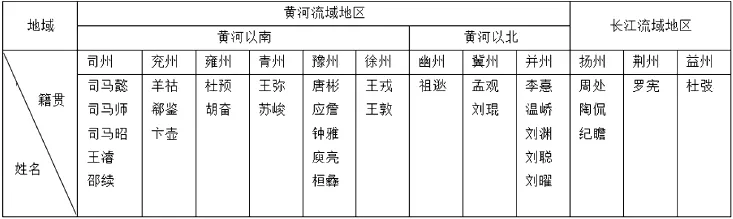

就地域而言,魏晋儒将群体主要分布于黄河中下游。根据下表统计,32位儒将中有27人的籍贯位于黄河流域,比例达到84.4%。同时,黄河以北的并州、冀州、幽州仅有8人,比例约为29.6%。而黄河以南的司州、豫州、兖州、雍州、徐州、青州则有19人,比例约为70.4%。总的来说,黄河中下游流域魏晋儒将的分布数量明显多于长江流域,而黄河以南流域魏晋儒将的分布数量又明显多于黄河以北。

魏晋儒将群体籍贯表(本表根据《晋书》相关传记统计)

就家世而言,魏晋儒将群体大都出身世家大族。魏晋32位儒将中司马氏父子以及刘渊父子均由官僚阶层上升为王朝统治者,家世对其基本没有意义,故未统计。剩余26位儒将除孟观无记载、庾亮是外戚外,其余都是出身仕宦之家。根据杜佑《通典》卷三十七《晋官品》[1](唐)杜佑撰.王文锦等校.通典[M].中华书局,1988.(P1003)的记载,24位儒将中祖、父辈官至五品以上的有羊祜、杜预、李憙、王濬、唐彬、王戎、罗宪、胡奋、周处、刘琨、祖逖、邵续、陶侃、温峤、郗鉴、纪瞻、应詹、卞壸、王弥、杜弢、苏峻,共21人,比例达到87.5%。

就个人修养而言,魏晋儒将群体均为文武兼备之人。杜预,“预身不跨马,射不穿札,而每任大事,辄居将率之列”[2](唐)房玄龄等.晋书[M].中华书局,1974.(P1031)。胡奋,“奋家世将门,晚乃好学,有刀笔之用,所在有声绩,居边特有威惠”[2](P1557)。刘聪,“幼而聪悟好学,博士朱纪大奇之。年十四,究通经史,兼综百家之言,《孙吴兵法》靡不诵之”[2](P2657)。不管是杜预的以文从武,胡奋的武转学文,还是刘聪的文武兼学,魏晋儒将都为兼资文武之人。文武兼备既是魏晋儒将群体的特征,也是其成为儒将的必要条件。

二、魏晋儒将群体兴起的背景

秦汉文武分职之后,文官与武官遂成为中央官僚系统的主体,文人与武人作为相应的两大群体也逐渐固化。“关西出将,关东出相”更是成为两汉社会的传统。然而魏晋之际,以洛阳为中心的黄河中下游却出现了一批才兼文武的人物,也就是所谓的儒将。一个群体的兴起总会受到当时社会的影响,魏晋儒将群体的兴起无不与这一时期的选官制度、社会风尚、地域文化有关。

1.儒将与选官制度。自汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”[3](汉)班固.汉书[M].中华书局,1962.(P160)起,察举制成为两汉主要的选官制度。两汉四百年,察举制不断地变化发展,包含了“以德取人”“以能取人”“以文取人”多种选官倾向[1]阎步克.波峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明[M].北京大学出版社,2009.(P116),不同时期选官倾向的变化也导致了选官制的变化。汉武帝时期察举制以孝悌、廉政为主要标准,基本是“以德取人”。过度地强调德行又带来一定的弊端,东汉初期对察举制进行了改革。光武帝提出了“授试以职”的办法,要求州郡察举的孝廉、秀才要具备一定的吏能。“试职之法”的推行则是“以能取人”,强调被举之人的行政经验和能力。东汉顺帝时期“诸生试家法,文吏课笺奏”的阳嘉新制采用考试的办法任用官员,开启了“以文取人”的先河。魏晋之后,考试的环节越来越重,“以文取人”最终成为选官制度的主流。“以文取人”即采用书面考试的方法选拔人才,强调官员对于专业知识的掌握。不论是经术还是文法,掌握这二者的终归是知识群体。考试重在对知识的考察,“以文取人”倾向的强化只会使更多的文人获得为官的资格。以武力见长的武人要想入仕为官,也只能转而学文了。

魏晋随着士族阶层的兴起,九品中正制成为选官制度的主体。在九品中正制度下,政府根据中正上报的人物品级任命官员。中正所提供的资料有家世、行状和品级,家世即父祖仕宦资历,行状则指个人的德行。曹魏时品级由家世和才能共同决定,西晋之后家世成为主要的标准,以致出现“故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也”[2](唐)房玄龄等.晋书[M].中华书局,1974.(P1347)的现象。以九品中正制为主体的选官制度的实行,保证了魏晋士族在政治上的世袭特权,士族成为政府官僚的主要来源。关于文化与士族的关系,田余庆先生认为“士族的形成,文化特征本是必要条件之一。非玄非儒而纯以武干居官的家族,罕有被视作士族者”[3]田余庆.东晋门阀政治[M].北京大学出版社,1996.(P339)。魏晋士族不仅是文化的传承与创造者,更是以文化授予官职的受益者。作为与士族相对应的武人,往往学识浅薄,很难有入仕的资格。同时,与九品中正制相配合的还有“清途”制度。士族子弟通常先依门第获得较高的品级,再由“清官”起家,然后按照清官之途升迁。士族在升迁流转中较为容易,而武人则相对困难。魏晋官制中的清浊之分,使得官职又有了贵贱之别,武职成为卑贱的职业。

2.儒将与社会风尚。两汉以来,以文官为主体的选官制度使得文人大量进入政府,文人的社会地位随之上升,而武人的地位则下降。史籍中有很多文人轻视武人的记载。《三国志》卷三十九《刘巴传》裴注引《零陵先贤传》载:“巴曰:‘大丈夫处世,当交四海英雄,如何与兵字共语乎?’”[4](西晋)陈寿.三国志[M].中华书局,1959.(P982)刘巴把张飞看作是武人,甚至不愿与张飞交谈。《晋书》卷五十四《陆云传》载:“今(李)咸、(冯)南军旅小人,(吴)定、(徐)泰士卒厮贱,非有清慎素著,忠公足称。”[2](P1483)通过军旅小人、士卒厮贱这些词,我们可以看到陆云把武人当作小人。魏晋之际,士人轻视武人为一社会风气,武人的社会地位更是一落千丈。为了改变自身的现状,武人开始向文人靠拢,学习文化知识,也就是所谓的武人士人化。弃武学文是武人实现士人化的主要途径,尽管过程漫长,却容易成功。河内司马氏家族就是武人士人化的典型代表。实现士人化的家族不再被士人视为武人,入仕升迁和社会地位都有很大改善。武人士人化的出现正是武人希望获得士族认同,提升社会地位的一种尝试。

汉末至魏晋,政局动荡、战争频繁,文人统兵成为一种普遍现象。袁绍作为关东军盟主领兵讨伐董卓,开启汉末名士领兵的先河。随之而起的曹操、刘备、孙权凭借各自势力称霸一方,为三国豪族领兵的典型。魏晋则多士人领兵,北伐公孙渊的司马懿、有灭吴之功的杜预、王濬等都属于这一类型。王敦、庾亮、谢安以门阀士族而掌握东晋军队的指挥权,则是士族专兵。文人从不善武力到染指军权,甚至开始夺取军权,正是士人武人化的表现。士人武人化并不能说明士人社会地位的下降,反而是士人扩张权力的一种方式。士人通过武人化,逐渐掌握了军权,甚至可以凭借军权进而夺取皇权。

3.儒将与地域文化。东汉定都洛阳,洛阳遂成为全国的政治、经济、文化中心。东汉前期帝室对于文化领导权的控制,使得洛阳太学成为东汉的学术中心。文化由洛阳向四周辐射,靠近洛阳的地区成为文化发展程度较高的地区。东汉中后期,帝室无法再领导全国学术,太学也失去了学术中心的地位。学术中心开始分散下移,世家大族承担起了文化的传承与创新,他们所聚集的郡国也就成为文化的发达区域。卢云先生在《汉晋文化地理》一书中对魏晋各地所出书籍的状况,士人、五经博士和三公九卿的籍贯分布状况进行了统计。他认为魏晋时期的文化发达区域,北方仍然是豫兖青徐司雍与三辅,南方则主要是吴会、丹阳一带。洛阳周围的颍川、汝南、南阳、陈留、河内等地在西晋时期依然是文化最为发达的地区[1]卢云.汉晋文化地理[M].陕西人民教育出版社,1991.(P114)。《晋书》卷五十《庾峻传》载:“庾氏世载清德,见称于世,汝颖之多奇士,斯焉取斯”[2](唐)房玄龄等.晋书[M].中华书局,1974.(P1406),卷七十七《蔡谟传》“陈留时为大郡,号称多士”[2](P2034),都足以说明这些地区的文化发展程度较高。总体来说,两汉至西晋的文化中心始终在北方,以豫兖青徐司雍为代表的黄河中下游是文化最为发达的区域。

根据前文对魏晋儒将群体籍贯的统计,32位儒将中籍贯位于黄河流域的有27人,比例高达84.4%。其中黄河以南有19人,而黄河以北仅有8人。从魏晋儒将群体籍贯的分布情况上看,黄河以南地区的儒将数量明显多于黄河以北地区。以豫、兖、青、徐、司、雍六州为代表黄河中下游地区,在魏晋时期又是文化最为发达的地区。儒将群体的籍贯分布与魏晋文化发达区域发生重合,足以说明区域文化的发展程度与儒将群体的产生有着密不可分的关系。总体说来,文化发展程度越高的区域,儒将的数量也就越多。魏晋士族多分布于豫、兖、青、徐、司、雍六州,这些地区自然成为文化发展程度较高的区域。因此,魏晋儒将普遍具有较高的文化素养,籍贯又相对集中地分布于这些地区也就不难理解了。

汉魏晋以文人为主导的选官制度使得武人很难有入仕升迁的机会。重文轻武的社会风气,又使武人往往受到文人的轻视。武人为了改变自身的现状转而学文,而频繁的战乱也使文人开始学武。武人士人化与士人武人化的不断发展遂产生了一批文武兼备之人,儒将也就在这一过程中产生了。同时,两汉文化中心始终在东方,关东地区多尚文,而关西地区多重武。东西文武的对立也带来了文、武两大群体在地域上的分离。魏晋学术中心由官学转为家学后,以洛阳为中心的黄河中下游仍然是文化的繁荣区域,崇文的社会风气较为浓厚,儒将也更容易在此地域产生。

结语

魏晋的选官制度和社会风气,使得武人的入仕之途变得尤为艰难。为了提升自身的社会地位,武人弃武学文,开始向士人转变。同时政局动荡,文人开始领兵作战,逐渐向武人靠拢。武人士人化与士人武人化的发展促进了文武的相互融合,儒将在这一过程也就兴起了。黄河中下游流域是魏晋文化最为发达的地区,浓厚的文化氛围为儒将的兴起奠定了基础。在这一背景下,魏晋时期兴起的儒将群体具有一定的共同特征:就地域而言,主要分布在黄河中下游地区;就家世而言,主要出身于世家大族;就个人修养而言,都为文武兼备之人。

(责编:樊誉)

The Formation Reason of Confucian Armyman from Wei Dynasty to Jin Dynasty

Pan Ting

潘婷(1991—),女,山西忻州人,山西大学历史文化学院硕士研究生,研究方向为魏晋南北朝政治史。向晋卫(1975—),男,山西壶关人,博士,山西大学历史文化学院副教授,硕士生导师,研究方向为先秦两汉史、中国儒学史。