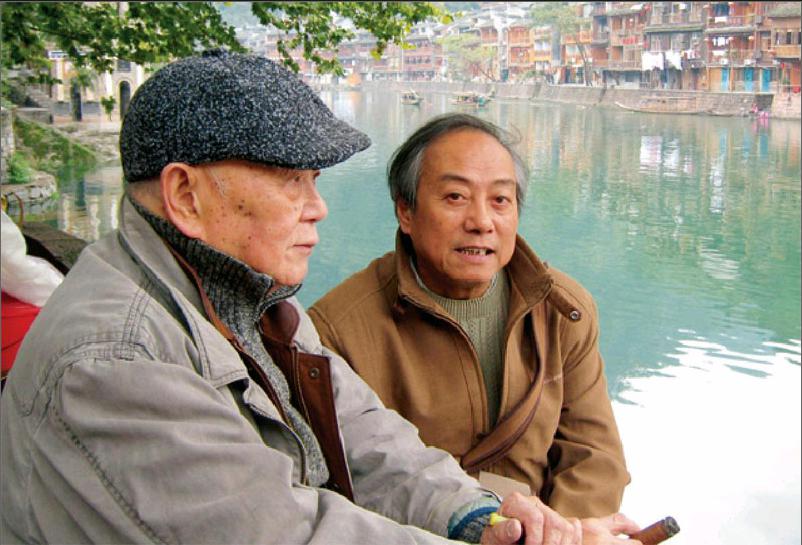

黄永玉与刘鸿洲的情谊

2016年10月,“魅力凤凰·美丽河北”——刘鸿洲书画作品展在河北省石家庄市美术馆隆重开展。一幅幅妙笔生花、美轮美奂、纵横恣肆、大气磅礴的作品让人惊艳,让人钦羡,让人遐思,让人赞叹,受到河北省书画家和美术爱好者的一致好评。

刘鸿洲,湘西凤凰人,当代著名艺术家、卓越的花鸟画家,其作品多次参加国展并获奖,有作品被中国美术馆、齐白石纪念馆、黄宾虹纪念馆、台湾中华文化基金会等研究机构和海内外人士收藏。

刘鸿洲的成功,源于自己对艺术的执着追求,也有著名艺术大师黄永玉先生对他的厚爱和精心指导。透过他们之间的交往,可以了解凤凰老一辈艺术家对后辈的关怀和扶持,也可以了解凤凰这方水土为什么艺术人才辈出的深层次原因。

老故事引出刘鸿洲的家世

黄永玉先生在其著名散文《这些忧郁的碎屑》中记下了这样一段传奇故事:

另一位年轻军官沈荃(沈从文弟弟,黄永玉称巴鲁表叔)叫刘文蛟跟他打赌,让儿子站在十几二十米的地方,头上顶着二十枚一百文的铜元,巴鲁表叔一枪打掉了铜元。若果死了孩子,他将赔偿两箩筐子彈,十杆步枪外带两挺花机关。虽然赢了这场比赛,姑婆(沈荃母亲)把巴鲁表叔骂了个半死。这孩子是由于勇敢还是懵懂,恐怕至今还不明白当年头顶铜元面对枪口时是什么味道。

这里面写的少不更事的孩子,就是年幼的刘鸿洲,当时才三岁。

刘鸿洲,号一勺,土家族,1943年出生于凤凰一个军人家庭。父亲刘文蛟,是“湘西王”陈渠珍的内侄,曾在陈渠珍麾下任过炮兵营长、副总指挥等职。刘文蛟毕业于北京大学,后来从军,与沈从文的弟弟沈荃是莫逆之交。他们都是年轻英俊的凤凰军官,一同参加过一二八师赴浙江嘉善抗战,同日本鬼子进行过殊死搏斗,从枪林弹雨中爬出来的。沈荃曾任工兵营长、团长等职,后任国民党南京国防部少将。

解放前夕,刘文蛟和沈荃随“湘西王”陈渠珍起义投诚,为和平解放凤凰做出重要贡献。但由于历史原因,在镇反运动中,两人一起被错误镇压,直到上世纪八十年代初,才平反恢复名誉。

刘鸿洲少小就失去了父亲,加之背上家庭出生这一难以洗刷的黑锅,使他从小就体验到人生的艰难。

他自幼就爱好读书,博闻强识,除学习成绩十分优秀外,还对绘画艺术情有独钟,几乎达到痴迷的程度。

那时候,托人到大城市,还能买到宣纸和画笔,他从临摹《芥子园画传》入手,学习中国画。后来,又下功夫临摹了一大批以中国画形式绘成的连环画和年画,打下了一定的美术功底。

1960年,他考取了大学,后因出身原因,被停学回到了凤凰,就学无门,刻苦画画。1963年,他竟然以一幅工笔人物画,闯进了湖南省美术作品展览,当时还不满20岁。

患难之中的一次相见

随着各种运动的到来,刘鸿洲的生存状况也每况愈下。他当过挑夫,做过工匠,也当过代课教师,教授学生算术、历史。1965年,他又被下放到深山苗寨腊尔山,当了十年农民。长期的社会底层生活,使他对生活和人生有了深刻的体验与感悟,为他以后的创作提供了不竭的生活源泉。

尽管生活艰难困苦,但他总是自强不息,对艺术孜孜以求。在农村时,因为买不到笔墨纸砚,他便拿起刻刀,在身边常见的梨木板上学起了木刻版画。三分天赋加上七分刻苦,功夫不负苦心人,他的木刻居然大有成就。

“文革”期间,黄永玉先生因为猫头鹰“黑画事件”,受到严重冲击。“黑画事件”接近尾声之际,他辗转回到故乡。刘鸿洲在八十里外的腊尔山听到消息,匆匆赶回县城,去见黄老。见到黄老后,说:“听到你回来了,‘他们不要你,你就回来,我们砍柴养你!”几句简单朴实的话,使黄老深受感动。说完这话,黄老留他吃饭,他说:“山里有事,我马上回去……”又匆匆赶回山里去了。

这事让黄老铭刻在心。多年以后的2007年5月,刘鸿洲与肖振中、吴正义三位来自湘西凤凰的画家,联袂在中国美术馆举办“来自凤凰”展览。黄老亲笔提名并作序,序中回忆这段往事,说“这行为很悲伤,很不美术,却和美有关。”

在刘鸿洲进学路上的棒喝

上世纪八十年代初,刘鸿洲也同时下的一大批人追着学黄老的风格。刷子、水粉一路跟进,追摹先生创造的一种新的绘画语言和新的绘画图式。

1985年黄老返乡,刘鸿洲拿了一批这样的习作向先生请教。先生看过后,语重心长地说:“你现在画得很像我了!但是你要记住,艺术贵在创造,你要创造一种你的语言你的风格,不然的话,别人看到你的画马上就想起了我,自然也就没有你了!”

这是刘鸿洲进学路上遇到的一次“棒喝”,使他警醒。后来黄老的二弟、大画家黄永厚在同刘鸿洲聊天时问道:大哥对你多年来的教导,你觉得最要紧的是哪几句话?刘鸿洲将这几句话如实相告。永厚先生听后击案称赏说:“大哥的话真是肺腑之言啊!”

自此,刘鸿洲在探索中国画的时代语言和图式的跋涉中,艰难异常却信心满满。

二十多年后,黄永玉先生同刘鸿洲又聊起“从师”的话题,老先生特别引证他自己的一段话来透彻说明他的观点。

这是他为大画家许麟庐画展所写的前言,文章的标题是“云深不知处”,其中的一段话:“从师茧中出脱,悟时自度,才见出从师的功架。”他认为齐白石的这位弟子的成就,在于能从“师茧”中出脱,而完成这“出脱”,又是经历了“悟时自度”的漫长过程,归根溯源却要归功于早年“从师的功架”。真正有效的学习,绝不是依样画葫芦所能成就的。

刘鸿洲谈到黄老在学术上对他的引导时,深有感触地说,黄老在传统文化的继承上是我们的楷模,在变革上也是我们的榜样。

为刘鸿洲赐号

上世纪八十年代,当刘鸿洲的创作日趋成熟、在艺坛声名鹊起时,意外地出现了另一个同名同姓的刘鸿洲,那是外省的一个画家,在当地小有名气。

自古以来,艺坛同名同姓的很多。上个世纪,上海就有两个画家名陆抑非。时人为了区别,根据他们年龄的长幼,称大陆抑非和小陆抑非。两陆各有所长,传为艺坛佳话。

有次黄老回到故乡凤凰,他们一起聚会时,刘鸿洲无意中讲起与人同名同姓这件事,黄老表示惊异。黄老说,名字为父母所赐,一般不要更改,再则你的名字已代表了你的艺术成就,改名后从头再来,别人就联系不上你过去的业绩了,可取个号以示区别。刘鸿洲恳求说,黄老,就请您给我取个号吧。黄老欣然应允。

这天中午,大家围坐一席。黄老说,想好了,想好了!接着指着餐桌上的一个调羹,对刘鸿洲说,就叫“一勺”好了。“勺”的本意是古代木制舀酒的工具。取名“一勺”,可以把生活中的美,通过画笔一勺一勺舀出来奉献给大家。古文中有“一拳之石取其坚,一勺之水取其清”的名句,我看你可以刻个章“一勺居士”,房子也可以叫“一勺居”。黄老一席话说完,在座的人无不拍案叫好。

此后,刘鸿洲便使用上“一勺”的号,刻了印章,书画作品中都印上了“一勺”款识。后来,刘鸿洲将凤凰的祖居翻修一新,还请黄老题上“一勺居”的门匾。

为《刘鸿洲画集》题名并作序

2012年,湖南美术出版社筹备出版《刘鸿洲画集》,年近九旬的黄永玉先生听说后,不仅亲笔题写书名,还欣然作序《苦涩无悔》,以三千多字的篇幅,讲述了他家与刘鸿洲一家几代人的交往,介绍了刘鸿洲艺术成长的曲折经历,并对凤凰人爱好美术绘画有了精妙的解读:

为什么凤凰子弟偏生喜欢画画呢?我活了八十近九十岁才明白。画画原来是一个伟大的怀抱。它能抚慰相濡以沫的众生,不同生活层次的人都需要美,创造美的人就能赖以苟活。

对于刘鸿洲的艺术创作和艺术人生,黄老充满深情地做了高度评价:

鸿洲为人进学,都是很笃诚的……他的艺事和他的为人经历学识一样:谦和、沉作、丰富、精密,既有饱满的传统技巧,又有宽和从容的现代意识,不矫揉做作,不故弄玄虚。舒张有致,开合从容,让人深感亲近又肃然起敬。

黄永玉先生是从凤凰这块土地走出去的艺术大师,他对刘鸿洲如此钟爱而赞赏有加,不仅仅缘于一个老艺术家对后辈的提携和奖掖,更在于对刘鸿洲艺术进取和成就的欣赏和充分肯定。

为刘鸿洲赠联

在湘西,有人称刘鸿洲为黄永玉的大弟子。刘鸿洲非常自谦,绝不敢以大弟子自居。有朋友就此事向刘鸿洲求证。

“听谁胡说?”刘鸿洲正色道,“当弟子是要行大礼的,要磕头跪拜,要有证人,要有仪式……当然,请教画作的事有,但也不能妄称弟子啊!”

再问其他,刘鸿洲说:“我不管别人,我就是我!”稍歇,再说:“今后有人再提弟子事,请以我话告之!”

刘鸿洲办展覽,出画册,从不打黄永玉先生的牌子借以扩大影响,制造声势。但黄老知道后,会主动为他作序。有时间的话,都会出席他们的展览。

2013年,黄老九十岁。有一次,刘鸿洲去看望他,他专门赠送刘鸿洲一副对联。

上款“鸿洲存玩”,对联为“与君之别略多白醉,勿我为念不改朱颜”,落款为“甲子黄永玉九十”。先生释“白醉”为午睡。激赏这一联,对仗之工整,离情别意之缱绻,老人家以工整的细笔楷书来传达一种绵绵友情,用心之深,足可明鉴。