“神奇子弹”:抗菌药物改变的医疗史

徐菁菁

对人类而言,抗菌药物的产生就好比是获得了原子弹,从根本上改变了与细菌感染疾病的斗争。但是由此带来的“抗生素崇拜”,其负面作用越来越值得警惕。或许,一个新的科学共识正在形成:只有认清人类同细菌的长期共生关系,我们才能找到人类健康的另一条途径。

1945年在伦敦圣玛丽医院,细菌学家亚历山大·弗莱明教授(右)手拿青霉素与其他药物测试的标本。他在1928年发现了青霉素

抗菌药物崇拜并不完全是非理性的,相反,它基于现代医学的实践,“与细菌为敌”是现代医学史上最重要的信条之一。

生活在19、20世纪之交的美国堪萨斯医生亚瑟·霍茨勒曾坦言:“我知道,某些疾病即使处于初期,我的努力也是徒劳的……我常常在接触马具之前就明白这次出诊毫无用处……”20世纪以前的漫长年代,结核、白喉、脑膜炎和产后败血症等感染性疾病是人类生存的最大困扰。传统医学没有战胜这些疾病的良方。从根本上来说,人只能凭自己的力量承受身体的痛苦,除此之外,能依靠的只有自然、运气、家庭和宗教。

1665年,荷兰绸缎商人列文虎克(Antoni van Leeuwenhoek)被一本书迷倒了。英国博物学家、精于显微镜制造的罗伯特·胡克(Robert Hooke)出版了一本《微小图集》(Micrographia),描绘了他在放大镜下看到的惊人世界:一只苍蝇眼睛的平面,一只趴在人头发上的虱子,一片软木的单个“细胞”。这本书令列文虎克以无尽的热情投入到了显微镜的研制中。他一生磨制了400多个透镜,有一架简单的凸透镜,其放大率达到了270倍。

1670年,列文虎克惊讶的发现,人的口腔中居然躲藏着许多“小动物”:“这些小家伙几乎像小蛇一样用优美的弯曲姿势运动……在人的口腔牙垢中生活的动物,比整个荷兰王国的居民还要多。”这是人类第一次观察到细菌时发出的感叹。后人从列文虎克写给英国皇家学会的上百封附有图画的信里断定,他第一个观察到球形、杆状和螺旋形的细菌,还第一次描绘了细菌的运动。英国著名作家乔纳森·斯威夫特曾从列文虎克的发现中找到灵感,写出了一首著名的四行诗:博物学家告诉我们,跳蚤身上有小跳蚤叮咬;这些小跳蚤又被更小的跳蚤叮咬,如此这般,没完没了。

荷兰人列文虎克第一个观察到球形、杆状和螺旋形的细菌,并第一次描绘了细菌的运动

正如伽利略在17世纪早期用望远镜扩大了人类对天空和宇宙世界的认识那样,列文虎克用他的显微镜对准日常物质,展示了另一个人们做梦也想不到的维度。然而,这些居住在人类身上的“小动物”与人究竟存在怎样的关系?《微小图集》出版的那年夏天,伦敦15%的人口(3.1万多人)死于黑死病。但在约两个世纪之后,人们才最终明白这些看似脆弱“小动物”能够置人于死地。

攻克细菌

1872年,德国医生科赫(Robert Koch)所在的沃尔斯顿地区出现了牛羊死于“狂怒病”的现象。醉心于研究的科赫用显微镜观测从病死牛羊身上抽取的血液。他发现,所有这些样本中都可以发现“小木棍”和“线条”形状的微生物,而它们绝不会出现在健康牲畜的血液里。科赫将这种疾病命名为“炭疽病”,并深信这些“小木棍”和“线条”是疾病的病原。

在科赫以前,欧美的医生在临床实践中已经产生了病菌理论的支持者。微生物学先驱巴斯德用他著名的天鹅颈烧瓶證明了细菌并不会从无菌物质中自发产生,它们一直存在于我们周围不可见的空气里。巴斯德甚至也提出:“每一种疾病,都是由一种很小的、有生命的细菌引起的。”但是并没有人能够论证他们的观点。

4年后,科赫终于寻找了一套方法。他用火焰消毒一块擦干净的薄木片,然后在小白鼠尾巴的根部切开一个小口,用木片蘸上一滴病死动物的黑色血液,涂抹在白鼠的伤口上,再把它单独关进一只笼子里,便于观察。接下来,他解剖病死的小白鼠,提取它的血液标本,不出所料,显微镜下的视野里再次出现了熟悉的“小木棍”和“线条”。

科赫研究的第二步是将玻片加热灭菌,放上一滴用来培养细菌的牛眼分泌液,再将一只刚刚死去的白鼠的脾组织放在分泌液中,盖上磨有凹槽的载玻片,用凡士林将两块玻片密封起来。于是,他得以在显微镜下观察到了炭疽杆菌的分裂繁殖。最后,科赫将自己培育的炭疽杆菌接种到小白鼠的尾部。24小时后,小白鼠死了。

这套今天看来并不复杂的实验使得人与细菌的关系产生了第一条重要的常识:细菌可以致病。

当细菌和疾病挂钩之后,医学对于细菌感染性疾病的治疗有了全然不同于以往的明确对策。1885年,曾在科赫的细菌实验室工作过的德国病理学家埃利希,做了一个精确的比喻:现代药物需要一颗“神奇的子弹”,既可以摧毁细菌细胞,又不会伤害人体本身。这来自他的观察——细菌的细胞从根本上和人体的细胞有很大的区别。

“神奇子弹”出现的前夜是现代医学黎明前最后的黑暗时光。在医学史上,令人唏嘘的两个“玛丽”的故事连接着黑暗和光明。

“伤寒玛丽”是黑暗年代的最后注脚之一。她的命运生动展现了,人类找出了致病菌敌人却无计可施的困境。20世纪初,纽约的东下城是世界上人口最密集的地区。这里只有极简陋的排水系统,也缺乏基本的卫生设施,纽约每年有4000名伤寒患者,他们将经历持续几周的痛苦的高烧、头痛、腹泻和精神狂乱,最后至少有10%的人无法熬过折磨。1906年夏天,银行家华伦带着全家去长岛消夏。8月底,华伦的一个女儿最先感染了伤寒。接着,华伦夫人、两个女佣、园丁和另一个女儿相继感染。有处理伤寒疫情经验的工程专家乔治·索柏将目标锁定在了已经消失的厨工、爱尔兰移民玛丽·梅伦身上。他从职业中介公司提供的材料中慢慢拼凑出10年来玛丽的生活片段。他吃惊地发现:“在过去10年里,她所工作的家庭都爆发了伤寒,而且,无一例外。”

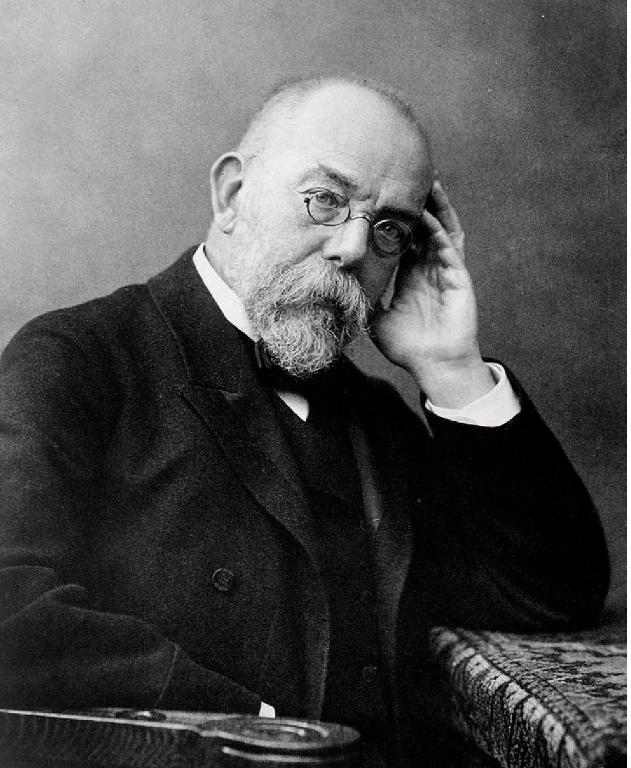

德国医生科赫。他证实了细菌和疾病的关系

1907年3月,乔治·索柏历经千辛万苦才找到玛丽。这场相遇令他猝不及防。“我尽量使用外交语言,但玛丽很快就做出了反应。她抓起一把大杈子,朝我直戳过来。我飞快地跑过又长又窄的大厅,从铁门里逃了出去。”玛丽根本无法相信是她将伤寒传染给了别人。五名警察把她抬进救护车送往医院,医院检验结果证实了索柏的怀疑。那个年代,“健康带菌者”还是一个闻所未闻的概念。现在我们知道,没有生病的人或生病痊愈之后人身上也能找到病原体,他们本身不会生病,却可以把病传染给别人。在无法有效杀灭细菌的年代,公共卫生部门只能有一种选择:携带伤寒杆菌的玛丽被送入纽约北哥岛上的传染病房强制隔离。

两年后,玛丽向卫生部门提起诉状,指控他们侵犯人权。1910年2月,当地卫生部门与玛丽达成和解,解除对她的隔离,条件是玛丽同意不再做厨师。然而1915年,纽约一家妇产医院暴发了伤寒病,25人被感染,2人死亡。卫生部门很快在这家医院的厨房里找到了已经改名为“布朗夫人”的玛丽。回到纽约北哥岛,医生对隔离中的玛丽使用了当时可以治疗伤寒病的所有药物,但伤寒杆菌仍一直顽强地存在于她的体内。玛丽接受了自己的命运。此后,她再未离开北哥島的传染病医院,直到1938年去世。

抗生素改变医疗史

第一次世界大战期间,痢疾与伤寒比战争本身引起的死亡更多。1918和1919年,西班牙大流感在全球蔓延,感染了5亿人,将近占世界总人口的1/4,死亡2000万~4000万人,其中大多人死于细菌性肺炎引起的并发症。

“当我在1928年9月28日早晨醒来,我根本没有意识到我因为发现世界上第一种抗生素而将改变整个医疗。”亚历山大·弗莱明在那个被污染的培养基发现青霉菌的抑菌作用的故事大概是医学史上最令人熟知的桥段了。但事实上,这一发现距离“神奇子弹”的出现还有漫长的距离。1929年,在《不列颠实验病理学杂志》上发表了《关于霉菌培养的杀菌作用》的研究论文时,弗莱明对青霉素能杀菌的叙述只有一小段。在后来的10年里,他发现青霉素对任何动物无害,通过研究不同酸碱度下青霉素的性质,搞清楚了怎样让这种药品变得更稳定,但他远没有能够完成最重要的一步:创造出临床能够使用的有效制剂。

1940年,弗莱明已经放弃对青霉素的研究,而且后来也没有再回到对青霉素的研究领域。幸运的是,英国牛津大学拉德克利夫医院(Radcliffe Infirmary)的病理学家弗洛里(Howard Florey)和生物化学家钱恩(Ernst Chain)沿着他的路走了下去。这一年,他们从青霉菌中分离和浓缩出了可以用于实验的青霉素,并在动物实验中取得了成功。但一个致命的瓶颈是,要提高青霉素的产量太难了。这一年的秋天,牛津的一位警官在修建花园里的玫瑰时划破了脸,感染扩散到了眼睛和头皮。在弗洛里所在的医院,德国发明的磺胺类抗菌药品效果有限,很快感染蔓延到了肺部。弗洛里建议使用青霉素。五天的治疗后,警官的病情开始好转,但全部的青霉素已经用完了,病人最后死于无药可用。两年后,在美国耶鲁大学医院,一名31岁的女患者安妮·米勒(AnneMiller)已经因为败血症生命垂危,在科学家们的建议下,医院使用5克青霉素进行人体试验。在医生给米勒注射了青霉素后的第二天,她的病情就开始好转。此后,安妮·米勒健康地生活了60年。但那5克药剂已经是全美国所有的青霉素储量的一半。

英国作家乔纳森·斯威夫特

幸运的是,第二次世界大战的爆发激发了人们对“神奇子弹”的渴望。政府、大学、公司和研究所纷纷投入到了这场与伤兵细菌感染较量的赛跑里。“伤寒玛丽”去世后的第四年,医学史上的“霉菌玛丽”出现了。弗洛里让手下的实验人员去水果摊发霉的烂水果里寻找高产的菌种。玛丽·亨特看上了一只哈密瓜——黄绿色的霉菌已经长到了深层。弗洛从这只瓜的绿毛上提炼取了黄绿霉菌,这株霉菌使青霉素提炼的产量提高了200倍。后来,威斯康星大学和卡内基学院的研究人员用X光或紫外线照射它,使青霉素产量达到了过去的1000多倍。

正如埃利希对“神奇子弹”的预期一样,青霉素之所以能够在不损害人体细胞的前提下杀灭细菌,是因为其有效成分青霉烷能使病菌细胞壁的合成发生障碍,导致病菌溶解死亡。今天我们使用的抗菌药物一般会通过三种不同的方式对细菌发起冲击:它们像青霉素以及它的衍生物所表现的那样,向细菌制造细胞壁所需要的部件进攻;或者它们能够抑制细菌合成蛋白质,而细菌需要蛋白质来执行包括消化食物、构筑细胞壁、运动、繁殖、抵御入侵者与竞争者在内的一切重要活动;再或者,它们会扰乱细菌分裂繁殖的能力,破坏它们的增殖过程。在细菌无法“扩军”的情况下,人类的免疫系统就将有机会清除它们。

“二战”战场成为青霉素的临床试验场。1943年,美国生产了210亿单位的青霉素,只能满足1万人次伤员使用。当时战时生产委员会主管青霉素生产的埃尔德(Albert Elder)给各个工厂写信:“你们要告诉每一个工人,今天每生产一支青霉素,几天后就能在战场上挽救一条生命,或者救治一个伤员。把这条标语贴到工厂里,印在工资的信封上……”1944年6月诺曼底登陆时,每一个英美联军的伤员都能够得到救治了。从1944年下半年开始,药物的供应已经足够治疗第二次世界大战期间所有参战的盟军士兵。

从战场凯旋的抗菌药物在临床治疗上也大放光彩。1945年,发表在《临床探索学报》(Journal of Clinical Investigation)上的一篇文章报道了青霉素治疗64名肺炎患者的惊人疗效。65年后,2010年,美国的医疗人员开出了2.58亿例抗菌药物,相当于每1000例处方当中就有833个含有抗菌药物。

对人类而言,抗菌药物的产生就好比是获得了原子弹,从根本上改变了与细菌感染疾病斗争的竞技场。结核、白喉、脑膜炎和产后败血症,那些人类历史上猖獗的细菌性感染疾病被迅速遏制。如果没有抗菌药物的帮助,我们也很难想象外科手术在20世纪进一步突飞猛进。一个数字足以说明一切,中国国家卫计委全国合理用药监测系统专家孙忠实曾指出:“抗生素的使用将人们的寿命平均延长了24岁。”

学会与细菌共生

1918年3月,美国堪萨斯州的芬斯顿军营发生流感。至1920年春季,全世界约10亿人感染,近4000万人死亡。因为西班牙有800万人感染,连国王也染上此病,故得名“西班牙流感”

相比一个世纪以前的人,现在的我们生活在干净得多的环境里。我们饮用消过毒的水、使用杀菌洗涤用品清洗我们的食物和身体,城市的环境衛生系统也以一尘不染的街道作为追求。感染性疾病在抗菌药物的抗击下不再令我们闻之色变,但很显然,我们的时代有自己的健康问题。

美国前总统奥巴马的科学顾问、纽约大学人类微生物组计划负责人马丁·布莱泽(Martin Blaser)在《消失的微生物》一书里提出了一个迷人的问题:为什么一些现代疾病几乎同时在发达国家里骤然增多,并蔓延到其他发展中国家?这是一种你我都能感知的现象,一个典型的例子是过敏性疾病,你是否感到:你的人际交往圈子里,患上鼻炎、哮喘等过敏性疾病的人越来越多?世界变态反应组织(WAO)统计数据显示,全球过敏性疾病的发病率已达22%,我国发病率也已经超过了20%,平均五个人中就有一人过敏。根据上海儿童医学中心呼吸内科主任殷勇教授的数据,在上海这个中国公共卫生和生活水平位居前列的城市,0~14岁儿童的哮喘患病率已上升到7.57%,超过20万人,几乎每10年翻一番,为全国之最。

马丁·布莱泽对这一问题的思考源于他早年对幽门螺杆菌产生的疑问。1982年,澳大利亚学者巴里·马歇尔和罗宾·沃伦发现了幽门螺杆菌,并证明该细菌感染胃部会导致胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡和胃淋巴瘤甚至胃癌。2005年,两位研究者为此获得了诺贝尔生理学奖。如今幽门螺杆菌被世界卫生组织列为最高警示级别的I类致癌物,幽门螺杆菌感染使胃癌的患病危险增加了2.7~12倍。如果你在体检中查出胃中有幽门螺杆菌,医生多半会向你提出建议:使用主流的含有两种抗生素的三联疗法将它们从你的胃里清除。

马丁·布莱泽并没有否定巴里·马歇尔和罗宾·沃伦的研究成果,令他好奇的是:为什么在他们之前,人们从未想过研究幽门螺杆菌与胃炎之间的关系?答案很可能是:过去的研究根本不会将这种细菌视为疑犯:遗传学研究显示,人类携带幽门螺杆菌已有十几万年,这个时间跨度是目前的检测手段所能达到的极限。有理由认为,从20万年前智人刚刚出现在非洲大陆的时候,这种微生物就已经和我们共同生活了。19世纪的医生在几乎每个人胃里都发现了这种弯曲螺旋的细菌——你很难认为人人都有的细菌是病原体。到了上世纪七八十年代,在发达国家,带菌者已经变成了少数派。而促成这变化毫无疑问是越来越干净的现代生活。

马丁·布莱泽接下来的研究发现则更为有趣:在我们清除胃里的幽门螺杆菌时,我们清除的不只是胃炎和胃癌的可能。

很长一段时间里,人们认为胃是一个彻底无菌的环境,因为我们的胃酸与汽车电池里的酸强度相当。但幽门螺杆菌如此特殊,它基本上只分布于我们的胃部。我们的消化道有一层厚厚的胶质黏液保护层,它就生活在胃部的这层黏液里。当胃的产酸细胞的成熟时,一些幽门螺杆菌便向这些细胞注入蛋白质,使酸度降低到幽门螺杆菌所能够忍受,但又足够杀死大多数其他微生物的程度。那么,一个合理的推论是,一个没有幽门螺杆菌居住的胃势必比一个有幽门螺杆菌定居的胃分泌更多的胃酸。

马丁·布莱泽认为,幽门螺杆菌的消失已经导致古老的平衡被打破了,它的后果绝不可能全是正面的。流行病学调查显示,胃液反流造成的胃食管反流疾病,从1930年开始增长,现在是发达国家里增长最迅速的疾病之一。在美国为例,10%~20%的成年人都受其困扰。如果胃食管反流疾病没能得到及时治疗,它会引起更加严重的疾病,如胃酸损伤人体组织并逐渐恶化成食管肺腺癌。在美国,食管肺腺癌曾经非常罕见,在美国所有的食管癌中仅占5%,目前却成了所有主要癌症类型中增长最为迅猛的一个。在过去的30年里,它增长了6倍,在美国所有食管癌中占的比例超过了80%,并且在发达国家里持续攀升。马丁·布莱泽的研究显示不携带螺杆菌的病人患胃食管反流疾病的概率更大。有的研究成果显示了8倍的巨大差异。

马丁·布莱泽对幽门螺杆菌的研究暗含了一个深刻的可能性:我们很可能需要回到我们体内的细菌身上去寻找困扰人类的现代疾病的根源。

困扰人类的免疫系统疾病也同样如此。冯·穆蒂乌斯(Erika von Mutius)的研究提供了一个有代表性的观察。1989年,过敏症专科医师冯·穆蒂乌斯开始对生活在大城市慕尼黑与生活在周边小乡镇的孩子的过敏症及哮喘的发病率进行比较,她发现乡下孩子的发病率明显更低。当时,许多人将哮喘和过敏症的原因归结为空气污染,但穆蒂乌斯的统计员却得出一个观察结论:“那些家里用煤和木头取暖的孩子似乎受到保护。”那个时候,冯·穆蒂乌斯根本不敢发表这样离经叛道的结论。

几个月后,11月9日,柏林墙倒塌了。冯·穆蒂乌斯立即意识到,她获得了史无前例的机会,让她得以比较同一种族却生活在极其不同环境下的人们的哮喘和过敏的流行率。当时,联邦德国在空气质量标准和废气排控方面的严格度在世界上首屈一指,而民主德国则是受到严重污染的工业中心。接下来的两年里,冯·穆蒂乌斯和她的小组为东德、西德两个地区的7500多名儿童做了过敏和哮喘测试,并将结果与其病史及父母亲的调查问卷做比较,旨在找出过敏的证据,以及不同的生活方式的影响。她发现,民主德国儿童有较高的支气管炎发病率,这标志着气道损害,正像吸烟者受到的气道损害,这很可能是空气污染的结果。但同样是这些孩子,与西德的孩子相比,他们得花粉症的可能性只有后者的1/3,得哮喘的可能性也要低1/3。超过1/3的西德儿童被证实有过敏,而东德儿童则不足1/5。

德国统一5年后,当穆蒂乌斯重回位于东德的莱比锡的时候,她发现,当地孩子花粉症的发病率增加了1倍,湿疹的发病率增长了50%。相应的观察是,德国统一后,东德家庭迅速采用了西方的生活方式,在饮食上,进口的、加工食物代替了原来从农贸市场上买来的未经高温消毒的奶制品和没洗过、新鲜采摘的农产品。当然,他们的生活变得更加洁净了。

能提供解释的可能还是我们体内的微生物群系。它们组成了免疫系统的第三纵队。第一纵队是人类先天性免疫系统,包括保护着人体表皮及黏膜的细胞或分泌蛋白。它们可以“识别”大多数细菌共有的结构模式,从而消灭这些细菌。第二纵队是适应性免疫系统,它们依赖于特异性的抗体来识别病原体上高度特异的化学结构。而第三纵队就是微生物免疫,这些长期的住户可以以各种方式抵御外来者的入侵。

进一步的,一些研究认为,多种自身免疫病在发达国家中也呈现快速增长趋势,也可能与我们体内的住户有关。多种自身免疫病I型糖尿病、狼疮、多发性硬化、风湿性关节炎,它们都是由于免疫系统错误地攻击健康组织引起的。流行病学观察显示,与经济发达地区的高发病率相比,在那些人们亲近土地,喝未过滤的水,吃的食物几乎未经加工的地区,这些免疫机能紊乱病症很少见。一种推论是,人类大约5000年的文明和伴随而来的瘟疫,以极具侵略性的方式培育出了免疫系统,它是一种内在的、被大大小小的感染加强的攻击系统。公共卫生设施、抗生素和童年的疫苗大大减少了人一生中得疾病的炎症负荷,但是人体免疫系统的遗传情况却没有相应发生改变。从我们出生那一刻开始,进入我们体内的细菌就开始帮助我们调试我们的免疫,帮助免疫的发育。我们的适应性免疫系统只有经过后天的训练才能区别“我”与“非我”。微生物正是“指导”这一过程的第一任老师,“教会”免疫系统如何识别危险。而在缺乏“老师”的情况下,免疫系统的学习也就出现了问题。

在过往的研究中,抗菌药物化合物大多是从土壤中的细菌内进行采集的。现在,我们可能还需要从住在我们身体里的细菌身上去寻找新的灵感。2016年7月,《自然》(Nature)杂志刊登了德国图宾根大学教授安德烈阿斯·佩舍尔(Andreas Peschel)所带领的团队完成了相关实验。研究小组发现:“金黄色葡萄球菌只存在于30%的人的鼻腔内,而70%的人的鼻腔内却没有。”研究显示,在那些不携带金黄色葡萄球菌的人的鼻腔里,里昂葡萄球菌(S.lugdunensis)能够生成可与金黄色葡萄球菌进行“战斗”的抗生素。科学家将这种新型化合物命名为“Lugdunin”。在小鼠实验中,这种新发现的抗生素能够消灭或改善皮肤感染细菌,并且尚未發现有任何不良副作用。安德烈阿斯·佩舍尔说,人体菌落可以看作是新型抗生素的来源所在。

或许,一个新的科学共识正在形成:只有认清人类同细菌的长期共生关系,我们才能找到人类健康的另一条途径。

(参考资料:杰西卡·斯奈德·萨克斯:《致命伴侣》;马丁·布莱泽:《消失的微生物》)