四川井盐文化遗产分布、分类及主要代表略考

万吉琼

(四川理工学院马克思主义学院,四川自贡643000)

四川井盐文化遗产分布、分类及主要代表略考

万吉琼

(四川理工学院马克思主义学院,四川自贡643000)

中国盐文化博大精深,而四川井盐文化独秀其中,在绵延两千多年的井盐生产历史中,不仅深刻地影响了地区经济的发展、社会生活的变迁和民俗风情的形成,创造了两次“川盐济楚”的功绩和缔造了国家级历史文化名城——自贡,而且曾创下中国和世界无数“第一”或“之最”的骄人成绩,并对国内外本领域及相关领域的发展都产生过重大影响,在中国乃至世界盐业史上独放异彩,从而也带来了丰厚的井盐文化遗产。四川井盐文化种类之多,数量之大,留存实物之巨,在国内绝无仅有,在世界盐业史上也属罕见,堪为我国特色文化遗产中的瑰宝,而燊海井、深钻凿技艺、西秦会馆和盐业契约档案及岩口薄等都是其中的经典代表。目前,四川井盐文化遗产留存可达六七十个具体的类别,而数量更是万数之上,在中外盐业史上堪称独一无二,具有极其重要的研究价值与开发价值。故可成立专业及跨学科的学术团队,组成基础研究与应用研究并重及专题性研究的科研团队,联合政府有关单位和部门及社会各界,探究和开发这一座民族的优秀文化遗产宝库,以让她“活起来”为地方社会发展提供新的精神动力和社会创造力,并与我国文化软实力“走出去”的战略接轨。

四川井盐;文化遗产;文化价值;文化软实力;学术研究

柴继光教授说:“盐像磁性物质一样,产生着强烈的磁场效应,吸引着人类向有盐分布的地区靠拢和聚集,建立起生活基地,逐渐构成了人类的原始部落,氏族集团,民族文化的衍生体……影响着国家、政治、经济、文化生活的发展与演变”,“孕育并发展人类的文明与文化,是盐产之地的社会属性,它构成了并影响着人类历史的社会因素。”[1]故“盐文化”这一概念在20世纪九十年代初初现学界之后,柴教授认为这是“中国盐史研究的一种进步、突破。”[2]而曾凡英教授将其理论结构及学术范畴发展和完善,认为其研究对象包括物质文化、制度文化和精神文化三个方面,其研究内容也广泛涉及政治学、经济学、历史学、文化学和民俗学等十数个学科[3]。

中国盐文化博大精深,而四川井盐文化独秀其中。四川井盐业在两千多年的历史中,不仅深刻地影响了地区经济的发展、社会生活的变迁和民俗风情的形成,立下两次“川盐济楚”的卓著功绩,缔造了一个因盐而生的国家级历史文化名城——自贡,且创下了中国和世界无数个“第一”或“之最”的成绩,以及对国内外本领域及相关领域的发展都产生过重大影响,从而在中国乃至世界盐业史上都占据着重要的历史地位。

本文拟对四川井盐产地(含重庆地区)的分布与发展、井盐文化遗产的分类、主要代表及其价值等概况等做一初步的梳辩,以见教于方家,意在抛砖引玉。

一、四川井盐产地的历史分布及发展简况

从历史上来看,中国井盐生产可见于甘肃、青海,湖北、湖南、江西、广东、江苏、河南等省份,但主要集中于四川(含重庆)和云南境内,并以四川为中心。

据晋人常璩(约291—361年)《华阳国志·蜀志》记载:“周灭后,秦孝文王以李冰为蜀守,冰能知天文地理……又识察水脉,穿广都盐井诸陂池,蜀于是盛有养生之饶焉。”但是,据《史记·河渠书·正义》引用应劭(约153—196年)《风俗通》云:“秦昭王使李冰为蜀守,开成都县两江,溉田万顷”,又据《史记·秦本纪》记载,周灭的年代为秦昭王51年(公元前256年)。同时,又因秦孝文王正式改元即位(公元前250年11月12日)三天后便去世,所以他“以李冰为蜀守”的可能性小,或者也仅只有3天时间,故可以推测应该是在公元前255—251年之间,即秦灭西周之后、秦孝文王继位之前,李冰开凿了广都盐井(今双流县东南华阳镇内)[4]135-136,从而拉开了我国井盐业的序幕①。

上个世纪三十年代,中国工程师学会对四川进行考察后,在辑集的《中国工程师学会四川考察团报告》中描述到:“川省盐场,始于秦代……迄至唐宋而大盛,明末清初,败于张献忠之乱,几至全毁。有清中叶,始克渐次兴复,至清末而全盛……民国以来,则因历年变乱……致盐业反见后退之势”[5]。据有关文献记载,秦代的四川盐场,主要包括广都(今成都市双流县)、雒县(今广汉市)和南安(今乐山市)等3县;到了汉代,逐渐扩展到南广县(今昭通市盐津县)、巫县(今重庆市巫溪县)、临江(今重庆市忠县)、朐忍(今重庆市云阳县)、郪县(今绵阳市三台县)、南充国(今南充市南部县)、定笮县(今盐源县)、汉安县(今内江市)、武阳县(今眉山市彭山区)、临邛县(今邛崃市)、汶山县(今茂县)、什邡县(今什邡市)、牛鞞(今简阳市)和江阳县(今自贡市)等,达到17个州县②;两晋南北朝期间,增辟了越嶲郡(又名越隽,今西昌地区)、梓潼县(今绵阳境内)、南浦县(今万州区)和陵州(今仁寿县)等地盐井,并在北周武帝(公元561—578年)时,因富世盐井设置了富世县(今自贡市富顺县)和因“大公井”设置了公井镇(今自贡市贡井区),而使盐产地增加③;隋代因历时较短,未见川盐的大的发展;到唐朝,因有九十余年不征盐税,川盐迅速扩展至新井县(今南充市南部县大桥镇)、新政县(今南充市仪陇县新政镇)、涪城县(今绵阳市三台县花园镇)、飞乌县(今德阳市中江县仓山镇)和应灵县(今内江市威远县境内)等68个州县,而达到兴盛时期,盐务管理也由简到繁,并由无税到专卖,以及从征钱到征收实物;五代十国时期,据《旧五代史·食货志》载:“捐税奇重,盐价抬高,商贩绝迹”,又据《十国春秋前蜀本记》载:王建初年平蜀,诏减四川盐价……而致盐业大伤元气,故仅有成都县汉州(今广汉市)、大昌县(今巫溪县)、云安军(今云阳县)寥寥几个地区在“苟延”生产[6]。

直至宋代,重新继承了唐代的大部分产地,并新增了蓬池(今仪陇县境内)、邻山县(今大足县境内)等11个地区,而达到了61个州县,且进入盐业史上的发展繁荣期,食盐由官府专卖,并指定专商运销,推行了“入中”、“折中”和“扑买”等盐法,以及因为卓筒井的出现而使我国井盐开采技艺从大口浅井阶段进人到了小口深井阶段④;到了元代,在至顺年间(1330—1332年),川盐开始外销到贵州一些地区,但很快便因政局动荡,课税沉重,法禁严苛,而致盐井多停闭,甚而反过来需调入山西解盐济销,生产地也仅只有富顺州(今自贡市富顺县)和润盐县(今木里藏族自治县)等16个州县;至明代,通过先后设置茶盐都转运司和盐课提举司于成都,以及设置井盐课司于上流(今简阳)等15处和建昌(今西昌)等地,并放宽了对私井的控制,才使得盐产地恢复到27个州县;至清代,又在在元、明两代基础上,恢复和发展到了40个州县,其中“川北之南部、西充、射洪、乐至、蓬溪;川南之犍为、富顺、荣县、资州、井研;川东之忠州、云阳、开县、大宁、彭水;川西之简州;上川南之盐源;州县著名产盐者二十余处,而地处咸水可以熬盐,闾阎私井不外卖者,不在此数。大盐厂如犍、富等县。灶户佣作商贩各项,每厂之人,以数十万计。即沿边之大宁、开县等厂,众亦以万计灶户煮盐”[7],尤其因太平天国促进了“川盐济楚”之势而使井盐生产进入黄金时代,并对宋朝以来的深井钻探技术作了全面改进,井深可达800—1200米,专商引岸制也实行了140余年(1731—1877年),但其后又因弊窦丛生、商运疲惫,只好改行“官运商销”之法,而再次促进了盐业的发展,也增加了清廷的税收,但终因吏治腐败,盐官中饱私囊,而使官运之制成为了阻碍盐业发展的一大弊政[6]29;民国时期,汲卤方式普遍由人力改为蒸汽机,产量大为增加,不过又因北洋政府与五国银行集团签订了《善后借款合同》,以及在全国建立起由洋人直接操纵中国盐务的稽核系统,而致外国列强们稽征和掠夺高额盐税,又加上国内军阀们的盘剥,使川盐业受到严重打击,生产萧条,直至抗战爆发,才获得又一次“川盐济楚”的良机,虽然产地只保持了31个县,但产量却由抗战前占全国盐的16.7%上升到了1941年的51.5%[6]30;抗战胜利后,却因两淮盐商争夺销售市场、国民政府的“商运商销”之法及政治腐败和物价暴涨等各种因素,川盐业再次受到影响,年产盐量到1949年解放前夕只有最好时期的一半左右。

自1949新中国成立后,川盐业发展大致经历了五个阶段:即五十年代初期的经济恢复和改造期,五十年代末至六十年代中期的大跃进及调整期,六十年代后期到七十年代中期的曲折发展期,七十年代后期至八十年代中期的稳定发展期和八十年代后期至21世纪初期的高增长期②。其中,1967年2月,四川省盐务管理局被造反派夺权后,又一次出现了调海、湖盐入川济销的情况,10年间共调入90多万吨。进入八十年代后,在全面规划、统筹安排和择优生产的原则下,及末期开始进行的股份制改革,以及21世纪初,政策性关停年产量在10万吨及至30万吨以下的盐厂等因素,产地只留下十二三个县市,但随着科技的进步和社会经济的发展,井盐业的发展水平却持续稳定发展,甚至在九十年代中期以后至21世纪初期,因国家推行“全民食盐加碘”和相比海、湖盐具有成本和质量上的优势,特别是趁国家精细化工业的快速发展之机,而实现了年产量两位数的高增长率,盐产品也远销日、韩及东南亚国家和地区。只是随着2008年的世界金融危机和我国进入经济新常态的调整,井盐业的发展也受到了一定影响,增速和销量有所放缓。而随着今年1月1日国家开始施行历史突破性的改革,实现产销一体,引入市场竞争机制,四川井盐业发展在面临挑战的同时,也充满更多的机遇和希望。

总言之,李冰穿凿广都盐井以降,四川井盐业不断发展,并长时间内分布于省境之东、西、南、北方向和中部的五六十个州(市)县,达十七八万平方公里范围内[4]92-10。虽在长达两千多年的发展历程中有所起伏,甚至短时内几近停废,但一直未曾间断,从秦代到民国时期,经历了兴起、发展、兴盛、衰落、再兴起、再衰落的过程,走过了自新中国成立以来总体稳定发展的阶段,正面临着21世纪新时期的关键发展时期。与此同时,四川盆地盐矿储量资源为全国之冠,达60500亿吨,涉及52个市县[8]。故在这片辖区面积曾达56.84万平方公里的土地上,有着十分丰厚的井盐文化遗产是不言而喻的。

二、四川井盐文化遗产的分类与遗存概况

四川不仅是迄今为止被学界认可的中国井盐业的发源地,也更是中国井盐业的发达之地,在长达2200多年的盐业生产历史上,从其采、产、运、销的时间过程到空间的分布,从其凿井、汲卤、输卤、煎盐,到储存、运输和销售等详细的分工,又从开采、炼制到运输的技术、工艺,以及因盐而生、因盐而兴的各类建筑、各种民俗、各样技艺术和其他商业、事业、文学艺术等等,林林种种,多姿多彩,从而留下了丰富无比、数目巨大的井盐文化遗产。

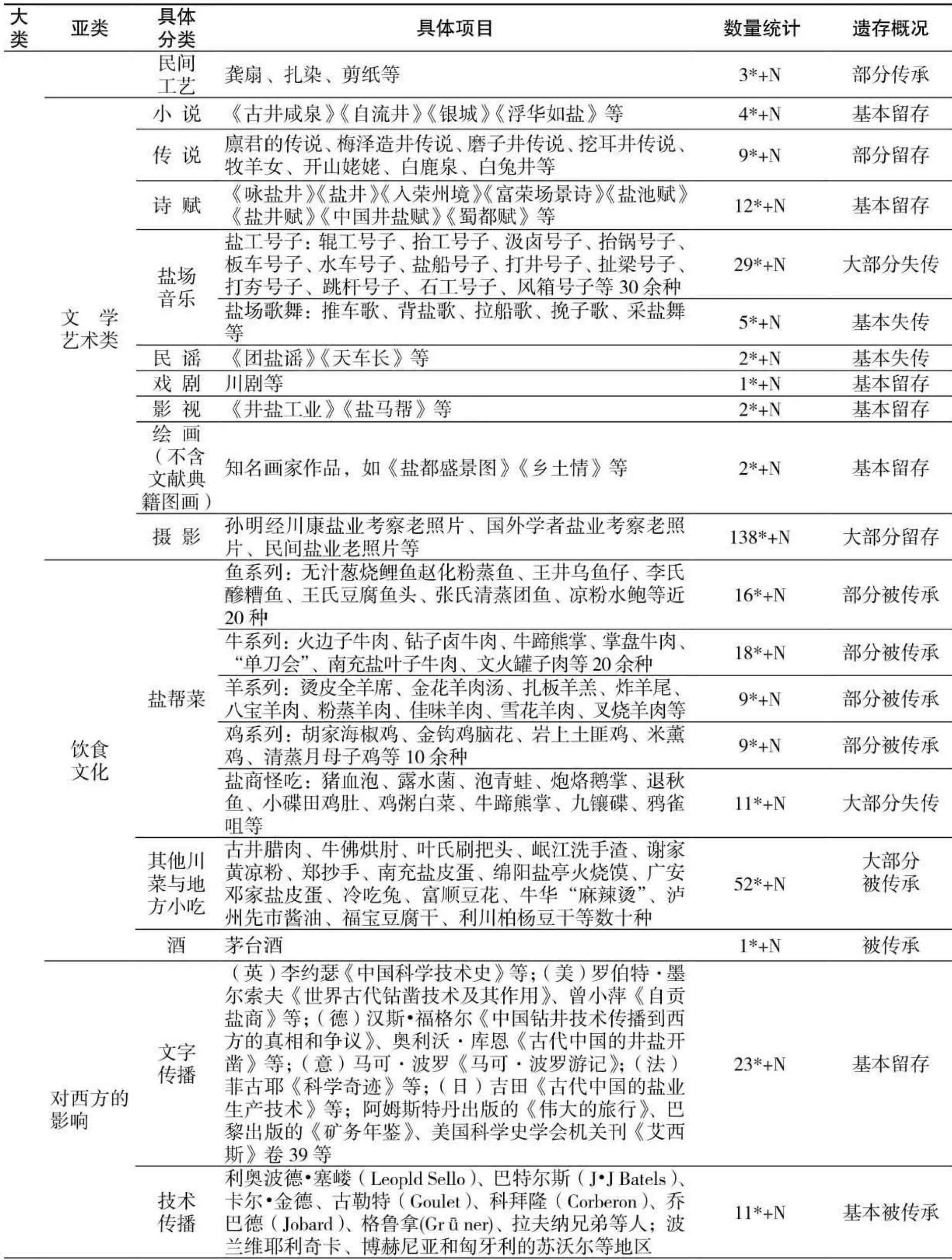

一般说来,文化遗产按其形质特征和价值理念可以分为物质文化遗产 (tangible cultural heritage)和非物质文化遗产(intangible cultural heritage)两类。同时,又可以根据来源、功能、用途、内容、属性、门类、时间、空间、形状等不同标准,进行不同的分类。笔者通过文献梳理、实地调研等方式及加以考辩,而主要按其功能、作用和包含的内容等几方面因素把四川井盐文化遗产进行了初步分类,并大略统计如后表1。

不能难看出,四川井盐文化遗产之丰,种类之多,数量之大,留存实物之巨,在国内绝无仅有,在世界盐业史上也实属罕见。

首先,从种类上来说,井盐物质文化遗产主要包括盐业生产类遗址(存),管理及流通类遗址(存),盐业文献、档案类遗存,以及盐商兴办的教育、慈善公益机构或建筑类遗址(存)等四个

大类,主要涵盖盐场、盐井、盐作坊、盐业生产工具、运输工具、盐务局、盐仓、盐号或银行、盐商或盐帮会馆、盐商宅邸、寺庙、祠堂、盐道、盐镇、盐街、聚落、村落、驿站、文献、档案、碑刻和文物类,以及教育机构、慈善公益类机构或建筑等24个类别;而井盐非物质文化遗产主要包括盐业开采及生产技艺类、盐民俗类、盐文学艺术类、盐业饮食文化类和对西方的影响及传播等五个大类,主要涵盖开采技术、测量技术、汲卤技术、生产工艺、输卤技术、盐场音乐、地方节会、盐帮行会、民间工艺、小说、传说、诗赋、民谣、戏剧、评书、影视、绘画、摄影、纪录片、盐帮菜、其他川菜与地方小吃、酒类等,以及在西方的文字传播和技术传播等24个类别。如果再把以上近50个类别加以细分,如把生产工具分为钻凿工具、汲卤工具、修治井工具、护井和固井工具等,则可达到六七十个、甚至更多的具体类别。

表1 四川(含重庆)井盐文化遗产分类统计略表

续表1

续表1

其次,从数量上来说,通过可考的数据表明:至民国后期、解放前夕全川有盐井7.7049万口[6]30,且仅自贡地区就有1.2万多(曾有1.3万多)[9];现存盐业档案仅自贡市和南充市南部县两地就达4.0003万卷(册),而相关文献资料也相当丰厚;盐业生产及运输工具近220种,而据文献记载可达600种[10];盐商或盐帮会馆、宅邸、寺庙、祠堂等近200个,其中仅会馆就有100多个[1]16;各大盐场的盐帮行会也多达数十个,其中渝东盐场80多个,自贡盐场40多个,而盐场人数更众,在乾隆、嘉庆时期,仅自贡盐场的“灶户、佣作、商贩”就达10万之多,道光、咸丰年间,直接和间接从事盐业的雇工更是达到三四十万[11];川盐古道也长达上万公里,所经过的码头、关口、古桥、驿站等数百上千,形成的古镇、古街、聚落和村落等近百个,也酝造了上百个菜品和数十种地方特色食品,尤其是独树一帜的盐帮菜;以及对地方文学艺术的创作,对其他商业、行业和事业的带动,甚至对西方的影响和传播等,无论是从可见的数量上还是从不可见的价值上来考量,在国内外盐业史上都堪称独一无二。

另外,从遗存情况来看,除大部分生产工艺、会节、行会、盐场音乐等消失和部分建筑遗址(存)被拆毁以外,其他种类都有不同程度的留存,要么实物留存,比如会馆、宅邸等;要么技艺传承与创新,比如盐帮菜等。因此,目前遗存种类在整体上还是较为齐全的,同时在数量上,无论是单项还是整体都超过万数,这在世界文化遗产中也属少见。

三、四川井盐文化遗产的主要代表及其价值

四川井盐业不仅促进了地区经济的发展与繁荣和社会的变迁,演绎了地区王权和族群的兴衰,也深刻地影响了当地群民的思想意识和民俗风情等,在总体上塑造了当地特有的物质文化、制度文化和精神文化,从而决定了其文化遗产不可替代的历史地位和历史价值[12]。故其中有许多经典代表是值得大书特书的,但因笔者已有文章做过一些相关的论述,也限于本文篇幅,此处仅撷取其中极少部份,以见微知著。

(一)盐业生产遗址及生产技艺类

1.陵井

该井位于仁寿县城北街。据传由东汉天师道的创始人、道教教主张道陵(34—l56年)于顺帝时期,聚广大教徒之资开凿而成。唐代李吉甫在《元和郡县志》记载:“纵广30丈(93.3米),深80丈(248.8米),益都盐井甚多,此井最大”[13],而且其盐产量也很大,在宋代曾年产200万斤,盐课数也一度占到陵、绵等10州总数的1/4,为陵州盐业的兴盛做出了巨大贡献。同时,陵井不仅是大口井时代最深的井,存在时间也很长,直至元代随着大口盐井的衰落才消失,仅留遗迹[14]。

陵井的开凿标志着我国大口盐井的开凿技术达到了世界的顶峰,与“卓筒井”的发明和第一口超千米深井——燊海井一样有同等重要的世界意义[15],并有盐井“王”之颂,而被赞为“世界凿井工程史上的奇观”。

2.燊海井

该井位于自贡市大安区长堰塘侧,开凿于清道光十五年(1835年),125米以上井径为114毫米,以下为106.7毫米,深度1001.42米。凿成之初,日出黑卤万余担,日产天然气8500多立方米,日产盐14吨左右,经历180年之久后,现在每日盐产量仍有两吨左右,气也有上千立方,并保留传统工艺制盐,以及进行了保护性的旅游开发。它是世界第一口超过千米的深井⑧,直到1871年德国才在斯佩伦堡开凿出1184米的深井[16]28-30。它不仅是中国古代钻井工艺成熟的标志,也是世界科技史上的重要里程碑。1988年被列为全国重点文物保护单位。

3.冲击式顿钻深钻技艺

自我国井盐业发端以来,盐井都是大口浅井,口径大到二三十丈,其缺点是深度受限制,劳动强度大,且费财力,功效也慢。直到宋代庆历、皇祐年间(1041—1053年),四川井研县的盐民始创“筒井”汲卤,采用圜刃锉凿井,并以“巨竹去节,牝牡相衔”为套管,在世界上最早使用冲击式顿锉法技术凿井,而创造了从钻凿工具、钻井到开采工艺的新技术,使得“仅容一竹筒”的几寸井径,其深度却可达数十、近百丈。这一完全新型而先进的技术,对于明清时期小口深井的大量开凿,起到了至关重要的作用,而燊海井就是这一古代深井钻探技术的活标本和见证。2006年以燊海井为代表的“自贡井盐深钻汲制技艺”成为第一批国家级非物质文化遗产。

据科技史专家潘吉星先生研究发现,早在14—l6世纪元明时期,我国凿井取盐的技术思想就开始传人欧洲并被付诸实践,而在17—18世纪清初康熙中期,我国冲击式钻进法技术也被传人欧洲并被实际应用,到19世纪的前30年,经改进后的深钻钻井技术更是被全面传入欧洲及北美,并被应用至20世纪初,从而成为世界近代钻井技术的基础,推进了世界矿藏资源开发的发展历程,对人类文明做出了巨大贡献[16]19-20。故我国井盐史上这一杰出的技艺被誉为“中国的第五大发明”和“世界近代石油钻井之父”乃实至名归。

(二)盐务管理及流通类遗址(存)

1.西秦会馆

该馆坐落在自贡市自流井区解放路龙凤山下。最早由陕籍盐商出资白银六万两、著名建筑工匠师杨学三主持,建于清乾隆元年(1736年),历时16载竣工,融明清两代的宫廷和民间建筑风格于一体,是四川数以百计的盐业会馆建筑群中最璀璨的明珠,也是中国盐业建筑史上的杰作。1988被列为全国重点文物保护单位。

1959年,由邓小平倡议以该馆馆址成立了自贡市盐业历史博物馆。该馆保存了世界唯一的一套较完整的中国古代钻治井工具群,并有两个主题性的基本陈列:《中国井盐科技史》和《自贡盐税史陈列》。前者采用现代科学技术和以大量珍贵文物、历史照片等展示了从钻井、采卤、输卤、制盐及至天然气的开采与利用的发展及演进过程,并重点展示了我国井盐科技的“十大发明”,包括冲击式顿钻凿井法、雨盘水溶硫化氢技术和低压天然气盆开采技术等;后者则生动地展示了自贡盐税在中国盐业史发展上的成就和突出贡献。目前,馆藏文物总数两万余件,其中一级55件,二级101件,三级439件,而关于井盐的史籍、文献和档案资料及实物类达1300多件,包括大批传世文物和艺术珍品;新增一个全国重点文物保护单位——吉成井盐作坊遗址、一个省级文物保护单位(王爷庙)和一个分馆;被联合国誉为全国七大特色博物馆之一,是国家AAA级旅游景区,也是自贡世界地质公园的重要组成部分,而且成功入选为第三批国家一级博物馆⑧。

2.太和全

位于乐山市五通桥的竹根滩码头。是一座名冠川南的盐商大宅院,由桥滩地区首屈一指的大盐商贺永田⑨建于清光绪初年(1875年),建筑面积达6000余平米。据说是当年贺家业盐致富后,在清廷捐了官,并遍游了苏州的大小园林,随即来江南的能工巧匠,采用上等木料,花了数年时间,建成了仿苏州园林结构模式及韵味的“太和全”,也称“贺宗第”。该宅第共有24个天井,厅堂楼榭、阁亭廊池无所不包,花园、池塘、假山等配套设施齐全,并有奇花异卉、名瓷名玉等陈设。大门外的涌澌江边还建有贺家的“饮河楼”办公楼,以及楼侧有贺家的专用码头——“太和全码头”,设有渡口、游船等。

该宅第总体布局严谨,结构精妙,规模宏大,穷尽园林之胜,极尽奢华之能,令人叹为观止。据《犍为县志》称,“恍若如《红楼梦》的大观园”[17]。另,该宅第也是五通桥区革命遗址,曾作为1937—1938年中共地下党乐山中心县委秘密开会活动的地点。故其历史价值、艺术价值、文物价值、科技价值、人文价值和开发价值等是非常值得重视和研究的。1986年乐山市人民政府将其列为市级重点文物。

3.川盐古道

四川井盐业的兴盛与繁荣也促成了一条条因盐而建、因盐而兴的“川盐古道”。它源于四川(含重庆)的各产盐区,主要包括自贡、乐山、重庆、遂宁、彭水等地,是一条通过食盐的运销辐射到四川、重庆、湖北、湖南、贵州、云南、陕西等地的水陆混合型运盐古道,主要由运盐石板路、纤道、栈道、河道、码头、古桥及关隘等组成。

该古道不仅是沿线经济的生命线,促进了沿线鄂、渝、湘、黔等地的社会经济发展和区域开发,而且也是文化的大走廊,促进了地区文化的繁荣及跨地区多元文化的交流和融合,从而对区域经济的繁荣和民族文化的交流与传播都曾发挥过重要作用。作为文化线路遗产,其丰富多彩的物质文化遗产和非物质文化遗产已形成了体系化的盐运文化聚集带,而具有重大的遗产价值、考古价值及旅游价值[18],甚至国内外学者们称其为“有着比‘茶马古道’更为重要意义的‘南方丝绸之路’”[19]。

自贡市盐业历史博物馆在2014—2015年,组织来自全国考古、建筑、交通、盐史等领域的专家,开展“川盐古道”大型学术考察活动,行程约2.7万公里;2014年9月,自贡市文广新局也联合四川省文物考古研究院,专门对自贡的古盐道进行考古调查,专家们通过实地考察和专业调查后一致认为:“川盐古道上的文化遗产数量之多、类型之全、体量之大、装饰之精美,已初步具备进入世界文化遗产预备名单的潜力”[20]。

(三)盐业文献、档案类遗存

1.《岩口薄》

它是我国迄今发现的最早的盐业地质钻井档案,类同钻井日志,即记录每天的钻前准备、凿井过程,包括每道工序使用的工具、凿井的进度、岩层情况、井下发生事故的原因和处理措施等内容。目前,自贡市档案馆搜集保存了92口盐井的岩口簿,共115册,始记于清代的有57册,形成于民国时期的有55册和中华人民共和国成立后的有3册[21]。其中,自贡市贡井盐场的东源井有着现存最完整的“岩口簿”档案,是研究清代以来凿井工艺、地质钻井记录井和中国科学技术史的珍贵文献和历史文物,具有极高的科学价值和历史价值。

《岩口薄》是中国古代钻井史上极为珍贵的地质记录档案,是对于认识自贡地区的地质结构和盐矿资源分布不可多得的文献资料,而且还大量记录了盐场的盐业经营契约、管理制度、劳作安排及社会民俗生活等行业特色的社会人文信息,具有文物学、地质学、经济学、社会学、等多科性的研究价值,尤其对于盐矿地质史、钻探科技史、盐业经济史、地方社会史及民俗研究等都独具重要的意义,并具有申报“世界记忆遗产名录”的潜力[22]。2015年5月,《岩口薄》已成功入选第四批《中国档案文献遗产名录》。

2.《自贡井盐》

该记录影片是我国著名电影摄影学家、电影教育家、我国高校电影学科奠基人之一和联合国教科文中国委员孙明经先生在上个世纪三十年代末期拍摄的重要成果之一。1938年4月底,因抗战爆发后盐需求骤增,盐务总局责令井盐增产赶运,于是受中国电影教育协会和金陵大学的委派,时年27岁的孙明经与助手范厚勤,来到自贡录制了大量的关于盐场实况和当地实貌的电影胶片,取名《自贡井盐》,并拍摄了130帧实地照片。同时,因无法对井盐地下的生产活动进行直接拍摄,便采用动画形式制作了动画电影《井盐工业》,且动画绘制是由徐悲鸿的弟子、中国科教动画初创者傅南棣来完成的。因此,两部影片相互补充,完整而立体地展示了自贡盐场地上、地下的全貌,包括从井盐开采、汲卤、制盐到运输的全过程,以及从盐场蒸汽机、电动机的使用情况到当地的风土人情,还有自贡的地理、地质、盐井兴废的实况和人力、畜力与机器同时并存的奇特景象等等。

该记录影片1940年在美国放映时,孙明经加进了旁白,全景式地介绍了自贡井盐的历史、交通,井、灶、枧、号的分工与技术,盐卤、天然气资源及化学成份,盐运及所惠及的人口数等,其英文稿现保存于哈佛大学图书馆。此外,孙明经拍摄的照片还弥补了纪录影片中所没有的盐官、盐商和盐工的形象,以及当时的盐官官邸、盐商庭院、厂房和仓库等大部分已消失的建筑[23]。故孙明经1938年的自贡拍摄成果,成为了迄今为止关于自贡井盐业记录的最为完整的可视资料,也是我国自宋代以来的传统钻井技术的第一手动态可视材料,堪为中国井盐文化的一份丰厚遗产,其历史价值和文物价值难以估量,对于研究我国盐业史及工业史等都具有重要的价值。

(四)盐商兴办教育、慈善类遗址(存)

自贡蜀光中学。该校位于现在的自贡市自流井区伍家坝路。最早由自流井和贡井的盐商们捐资,在1924年创立而成。校址在自流井井神庙,取名为“自贡私立初级中学校”;1934年迁至东兴寺炳文书院旧址,更名为“私立蜀光初级中学”;1937年抗战时期,以“新四大家族”之首的侯策名为代表的盐商们请准当时的盐务当局,把曾对楚岸销盐的补贴余款40余万元法币拨给“私立蜀光初级中学”,而时任四川盐运使兼川南稽核分所经理的缪秋杰邀请南开学校创始人之一——张伯苓先生来自贡考察,并举荐他主持蜀光初级中学的工作,于是将此款用于在伍家坝修建新的校舍,以及另在每一儎盐中附加10元作为学校经常费;1938年“私立蜀光初级中学”扩大为完中而更名为“私立蜀光中学”,特聘请张伯苓为董事会董事长,又聘请了南开中学部主任喻传鑑为校长,以及重金聘请重庆最好的基建队伍和全川最好的老师,还邀请了国民党元老于右任先生题写校名,另外新建两幢可容2000多人学生的教学大楼,一座可容1000多人的大礼堂,及风雨大操场等,所有设施一应齐全,其师资力量、办学条件和办学规模在国内中等学校中尚属少有。同时,学校坚持南开办学模式,遵循“公能”教育的宗旨,践行“尽心为公,努力增能”的校训,使得蜀光中学教育质量迅速提高,加上有免试进入南开大学的机会,所以除了川南地区外,成都、重庆及流亡到内地的外地学生也纷纷前来就学[24]。1946年,侯策名还设立了“策名奖学金”奖励蜀光学子。学校在近30年间的办学经费,除学生缴纳学杂费外,均由盐商们捐赠,直到1952年“私立蜀光中学”被移交给自贡市人民政府。1953年,该校成为第一批省重点中学,2002年成为“国家级示范性普通高中”,2013年成为“四川省一级示范性普通高中”。该校90年来为国家培养了5万多名各行各业的人才,知名校友包括王方定、胡海涛等5位院士及原清华大学副校长张思敬等。

(五)盐文化民俗类

自贡灯会。四川井盐业经济的发展也促进了地方民间艺术和娱乐活动的兴起,自贡灯会即是其中的杰出代表。自唐宋以来,因井盐生产销售而富甲一方的自贡先民为庆祝丰收、彰显富裕,就逐步形成了新年燃灯、元宵节前后张灯结彩的习俗,特别清咸丰以降,盐业的发展也掀起了做灯、观灯的高潮,道光以后,灯会场景则更为壮观,“一亭燃四五百灯,辉丽万有。西人来观亦欣然,京邑所不见也”[25]。而最为宏大的当属清末宣统元年(1909年)的“皇会”:因光绪帝驾崩,宣统即位,醇亲王摄政,自贡特举办了一次盛大的灯会,把祭祀光绪皇帝的灵堂设在西秦会馆,遍馆皆挂彩灯,并以会馆为中心分三条线布置“幔天过海”⑨,几乎囊括了自流井地区的所有街道,可谓规模空前。据史料载,自贡在20世纪举办灯会近20次。

新中国成立以后,自1964年举办首届迎春灯会以来,自贡政府已举办了30届灯会,其中自1987年起举办了23届“自贡国际恐龙灯会”,而且从1988年开始“走出去”,先后在100多个城市和50多个国家和地区展出,观众达4亿多,实现以灯会为平台的经贸交易额累计达到300多亿元,吸引投资100多个亿⑩。同时,还获得了“天下第一灯”的美誉和“最具国际影响力节庆”的殊荣,被国家旅游局确定为全国两大民俗活动之一,列于40个民俗活动精品之首。2008年被列入国家级非物质文化遗产,2011年,自贡获得 “优秀民族节庆—最具魅力节庆城市”荣誉。2016年四川省政府启动“自贡彩灯点亮一带一路”活动,将其作为地方文化“走出去”最有力的载体和增进中国与世界人民相互了解及交流的桥梁,并被作为中国—斯里兰卡建交60周年暨签订《米胶协定》65周年系列庆祝活动的重要组成部分,及两国共建“21世纪海上丝绸之路”的项目,于今年2月初于在科伦坡举办了首届斯里兰卡“欢乐春节”元宵灯会,再一次让盐文化与灯文化美妙结合的独特魅力誉满所到之处。

(六)盐文学、艺术类

1.《自流井》

该长篇小说由我国现代文学著名作家、左翼作家联盟盟员王余杞(1905—1989年)所写。他出生于一个家道中落的盐商家庭,祖父王朗云为自贡近代“老四大家族”大盐商之一。自幼受家庭影响,喜爱文学,自上个世纪二十年代后期,开始活跃于文坛,并被赞誉为“盐都文学的奠基人”,写出了具有社会影响的小说多部,而《自流井》是其中最为有影响力的作品之一。

该小说以作者本人的家族为原型,并根据亲自搜集到的盐场材料和家族的回忆,描写了中国的一个重要盐业世家在上个世纪二三十年代的历史故事,详实地记述了当时自流井盐场的风貌,包括井盐生产的流程、规模、工艺,古朴的盐场习俗与景观等,并生动地揭露了当时帝国主义的侵略、政治的腐败,盐政与盐商、盐商与盐工,以及官府、军阀、兵匪和家族内部等各方之间相互交错的矛盾和斗争,也较为形象地记录了“富压全川”的“王三畏堂”的兴衰历程,以及中华民族进一步沦为半殖民地的社会现实,从而使该作品具有历史学、社会学、民俗学和盐业史等多方面的研究价值,也是不可多得的盐都文学之瑰宝。

该长篇小说于1934开始以连载方式发表在南京《中心评论》杂志上,受到读者的欢迎,大约一年后完成全稿,而修改、抄毕于1937年夏天,1944年由成都东方书社正式出版,署名“曼因”。此书后来被美国国会图书馆收藏(书号:K687M19)[26]。2009年大众文艺出版社将其再版发行。

2.川剧

四川盐业的发展在促进了地方经济发展与兴盛的同时,也催生了一种融“百戏”之长的戏曲种类—川剧,被誉为“中国戏曲宝库中的一颗光彩照人的明珠”。据传,它发端于资阳地区的一种地方小戏,是“川戏”的一个分支,并形成了有名的“资阳河流派”,也涌现了如王三红、岳春等川剧界名家。另外,还有“川西派”、“川北派”和“川东派”等不同派别。

早在唐代就有“蜀戏冠天下”的说法,比如唐代宪宗时期的《刘辟责买》,虽后来遭禁演,但却是当时的名戏之一。到了明末清初,由于各地移民入川,及各类会馆的建立,形成了具有四川特色的声腔艺术,而促进了川剧的发展。到清代乾隆时期,便发展成熟,因吸收、融汇苏、赣、皖、鄂、陕、甘等各地声腔,而形成了含高腔、胡琴、昆腔、灯戏、弹戏等五种声腔的“川剧”[27],后来“变脸”、“喷火”和“水袖”等都成其为经典。迄今,川剧仍十分流行于四川、重庆、贵州和云南部分地区,也曾受到过国家领导人如周恩来、陈毅的高度重视,并于上个世纪五十年代赴朝鲜慰问演出。2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

(七)盐业饮食文化类

1.自贡盐帮菜

自贡盐帮菜应该是川菜中“盐色”最为鲜明的一张名片。因为川菜自身的形成与发展,以及特点和特色,在很大程度上都是与川盐业的发展密不可分的;川菜之所以能够成为中国汉族八大菜系之一,并在中国烹饪史上占据重要的地位,盐在其中的物质作用和盐业发展所产生的社会作用是功不可没的。其中,从川菜调味多变、菜式多样、别具一格的烹调方法和浓郁的地方风味,而又融会、吸收东南西北各方的众家之长,且善于创新的特点上,就能窥其与井盐及井盐业的关系可见一斑;而从其主要分为以川西成都、乐山为中心的上河帮菜,川南自贡为核心的小河帮菜和川东重庆为中心的下河帮菜等三大类别及特色来看,也仍可见川盐业对四川地方饮食文化有着广泛而深刻的影响,其中小河帮的杰出代表——自贡盐帮菜就是例证。因为如果“没有井盐生产,尤其是没有自贡井盐生产的两个黄金时期形成的巨大餐饮市场和强有力的资金支持,自贡菜无论从发展速度、烹饪技法,还是特色、知名度都不可能达到现在的水平,更不会形成川菜在成都、重庆、自贡的三足鼎立之势”[28]。

自贡盐帮菜是自贡菜的统称,除具有一般川菜“百菜百味”、烹调技法多样、善用椒姜,料广、量重的特点外,更具有“味厚香浓、辣鲜刺激”的特色,以及独具一格的烹调技艺,包括煎、煸、烧、炒、煮、炖、炸、熘等都各有其法。这不仅与自贡的牛肉、兔肉、井盐、晒醋、朝天椒等食材来源及辅料有着直接的关系,也与自贡盐商、盐帮们所形成的饮食文化及传统有关,比如上至黄三胖“大满意”,下至“刘锡禄豆花”,还有火边子牛肉等都是不可复制的名肴美食。同时,自贡盐帮菜所具有的浓厚的盐文化元素和氛围也带给人独具一格的精神享受。

自新中国成立以来,自贡盐帮菜在传承传统中又不断创新,不但造就了一代代名厨,如被誉为“五朵金花”之一的樊德崇、被派往国外多国使馆的钟仕伦和获得“中国烹饪名师”称号的李红凯等,也兴起了一大批如“蜀江春”、“盐府人家”等知名的餐饮企业品牌。

2.茅台酒

世界三大名酒之一,1915年在巴拿马万国博览会上荣获金奖。1949年后,茅台酒又多次获奖,远销世界各地,被誉为“世界名酒”和“祖国之光”。同时,它也可以被视为酒文化和盐文化联姻合璧的一个重要代表——既散发着酒文化的芳香,也渗透着盐文化的滋味。这缘自于“川盐入黔”的一条古盐道。

贵州古时不产盐,要靠四川井盐供给,主要是健为、五通桥和自流井的盐。其中黔北运盐古道分水、陆两道,即从四川二郎滩陆运30里到达仁怀的马桑坪入库,再由马桑坪逆赤水河船运到集散地茅台,然后陆运至黔北、黔中和黔西北各地。而就在仁怀古盐道上,酿出了驰名中外的茅台美酒。

明末清初,陕西盐商把赤水河边的茅台村设为一个贩盐码头,故有“蜀盐走贵州,秦商聚茅台”的写照。据传,曾有一位刘姓陕商居茅台村后,回老家西凤酒的发源地陕西柳林镇,找了一位姓田的配酒师来到茅台村,以西凤酒配方加赤水河水,经九次勾兑造出了香醇可口的茅台烧锅,随后茅台镇的酒业也空前兴旺起来,“茅台春”、“同沙茅台”等声名鹊起。清康熙四十三年(1704年),“偈盛烧房”将其产酒定名为茅台酒;清同治八年(1869年),盐商华联锋建立了贵州成义茅台酒厂,使用“仙女飞天”、“百年老窖”等商标,而“华茅”即是当今茅台酒的前身。清光绪五年(1879年),盐商王立夫又在茅台镇建立了荣和酒厂[29]。虽然关于茅台酒的具体来历,坊间还有其他不同的版本,但由此可见,“川盐入黔”、商贾云集的盛况也带来了茅台酒业的兴盛,而盐商们在给黔西带来食盐美味的同时,也推动了茅台酒味的质量提高,却是不争的事实。

(八)对西方的影响与传播类

1.马可·波罗的《马可·波罗游记》

马可·波罗(MarcoPolo,1254—1324),意大利旅行家和商人。1271—1275年在中国旅居,于1291年回国,并写成《马可·波罗游记》。在游记中,他谈到于元代至元十七年(1280年),在四川、云南境内发现有很多盐井,“国人从其中取得食盐,且皆赖此盐以谋生,而国王亦从贩盐中得到很大一笔收收入”[30]。

该游记在1298年被以古法文笔录成书,后来便出现法文、拉丁文和德文等各种译本流行于世,以及1532年在瑞士以拉丁文出版的《新世界》和其后还有其他作品都把该游记收录其中,从而使得“凿井取盐”这在欧洲本土上前所未闻的中国技术思想在欧洲“开发结果”,得到此信息的欧洲人便开始“凿井取盐”的探索,并于l6世纪前后在波兰南部城市Krakow附近的Wieliczka、Bochnia和匈牙利境内的Soovar等地开采出了第一批盐井,直到18世纪还在生产。其后,西欧国家如德、英、法等国也通过对东欧的访问报道了解到有关情况,并眼见波兰国王和业主因此聚积了大量的财富,便也开始于自己本国的内陆地区开辟盐源,而在德国的萨克森、巴伐利亚和英国的柴郡等地开采出一批盐井,且都是Wieliczka模式的大口浅井[16]22。这为继后开启小口井时代的卓筒井“钻井取盐”技术,在17—19世纪被传到欧洲而进一步带来西方钻探技术上的突破铺好了道路。由此可见,《马可·波罗游记》在传播中国井盐业技术方面所具有的开创性价值,及至对世界盐业科技的发展与进步所产生的重要意义,是极其宝贵的,也是值得纪念的。

2.曾小萍的《自贡盐商》

曾小萍(本名玛德莱尼·泽琳:Madeleine Zelin),美国哥伦比亚大学历史语言文化东亚研究所教授,曾任哥伦比亚大学东亚研究所所长、美国教育部东亚国家资源中心主任。长期从事中国近代经济史、法律史和商业史研究。2005年出版英文专著《自贡商人》,深入地探究了19世纪初到20世纪三十年代自贡盐业的发展历程与运作模式,记述了中国最早的私人高资本、高生产能力工业企业—食盐制造企业的百年兴衰,并充分肯定了自贡盐业企业家的首创精神。

该书获得了2006年美国社会科学历史学会的沙林纪念奖、美国历史协会费正清奖和2007年东亚国际公约人文图书奖,同时在国际学术界引起广泛好评。其中,加拿大大不列颠哥伦比亚大学的Timothy Brook教授认为,该书对中国商业史研究做出了重要贡献,并对中国早期商业经营的运作提供了详实的资料;美国加州大学伯克利分校弗雷德里克·沃克曼称之为“历史学研究的惊人成果”,“在中国经济史研究著作中首开先河”,而伊利诺州州立大学的LaneJ·Harris则评介:“本书所列举的许多有创新的企业、技术应用和盐商以契约方式的经营—这些都挑战了以欧洲为中心的商业经济发展模式”⑾。该书所具有的研究价值可见一斑。

此外,四川井盐文化遗产中还有许多经典代表,在此难以尽述,从生产到技艺,从盐井到盐道,从会馆到盐镇,丛民俗到饮食,从文学到艺术,从文献到传播等,每一个领域里面都精品无数,比如还有世界钻井史上百年不衰的老井——东源井、堪称“上古盐都”和世界手工作坊“鼻祖”的宁厂古镇、具有世界级水平的工业遗址博物馆——吉成井盐作坊遗址、中国首次发现“泼炉印灶”工艺实物资料的中井坝盐业遗址、中国古代最大的气井——磨子井、中国首创的气水分离装置——盆、“中国最古老的股票”——同盛井约、中国首批开设体操专科的王氏树人学堂、中国第一个民俗博物馆——中国彩灯博物馆、“中国的诺亚方舟”——罗城古镇、“万里长江第一街”——西沱镇、具有1700多年历史仍保存完整的明清建筑风格的古大昌古镇、宋宁宗嘉定年间宁开始且延续了600多年的大宁绞篊节等等,举不胜举,甚至被列为国家重点文物保护单位的四川文化遗产中,包括数十处石窟、会馆和文庙等,其建造的时期和风格等,都与当时四川盐业的高度发达密切相关,比如犍为文庙、洛带会馆等,俱显现出井盐文化昔日的荣耀和独特的价值,也彰显出井盐文化遗产自身的丰富多彩和绚烂多姿,以及显示出盐文化对地方文化及社会发展全面而深入的影响,从而决定了四川井盐文化遗产不可替代、独一无二的历史价值、文物价值、研究价值和社会价值及现代意义。

四、结 语

四川井盐生产业自战国末期以来,长达两千多年的悠久历史,盐产地长期分布于川东、西、南、北方向和中部。盐业的发展与兴衰深刻地影响了地方经济的发展与社会变迁,也一度成为国家财政收入的重要来源,并创下两次“川盐济楚”的功绩。同时,形成了大量具有鲜明的“盐色”特征和盐味特点的地方风物与民俗风情,以及广泛地涉及到政治、经济、文化、科技、历史、教育、宗教、文学、艺术等诸多领域,从而孕造了丰富的盐文化内涵,积淀了深厚的盐文化底蕴,也留下了数十个不同种类和数以万计的井盐文化遗产。这些文化遗产不仅种类繁多,数目巨大,而且经典无数,精彩纷呈,创造过国内外“第一”或“之最”的精品不在少数,令人赞叹,几乎只要在川盐所达之地和“盐味”传播之处,都能窥见一个个令人惊叹的奇迹。这些文化遗产也蕴含着极大的研究价值和开发价值,相比于其他生活类物质来说,在国内是绝无仅有,在世界也是罕见的。然而,面临它们中的一部分或已消失,或正在消失,或被忽略的现状,应成立专业及跨学科的学术团队,组成基础研究与应用研究并重及专题性研究的科研团队,并联合政府有关单位和部门及社会各界,探究和开发这一座独具特色且博大精深的宝藏,以让她“活起来”为地方社会发展提供新的精神动力和社会创造力,并推动其与我国文化软实力“走出去”的战略接轨。

致谢词:本文在井盐文化遗产信息搜集过程中得到浙江舟山职业学院程芸燕老师和自贡市盐业历史博物馆邓军老师等人的帮助,在此致谢!

注释:

①孙华等学者认为,中国井盐业应当起源于商代初期的渝东地区,秦灭巴蜀以后才扩大到川西成都平原地区,但这还一观点还需要进一步加以科学的证明。

②也有学者把成都县(今广汉市)算为新扩展地区,而认为是18个州县。

③林元雄等著的《中国盐业科技史》中,只记载了15个州县。

④大口浅井阶段从战国末至北宋中期(前256—后1041),一般井径2—9米,井深20—250米,主要以人力法凿井。

⑤李福德先生在1992年《四川盐业发展概述》一文中,把新中国成立后的川盐业发展分为四个阶段,其中第四阶段的时间是七十年代后期至八十年代中期,但从本文的写作时间来看,可以分为如文章所述的五个阶段。

⑥根据自贡市档案馆“自贡历代卤井资料调查表”中上个世纪五十年代末期的调研情况和从其他文献统计到的数据。

⑦道光元年(1821年),清地理学家严如熤奉命勘察川、陕、楚三省边防,曾记录四川的“犍富盐井”,井深可达“三四百丈”(约960—1280米)(《三省边防备览·山货》卷九:11),疑似还可把超千米深井的世界记录往前推,但这需要更多科学的考证。

⑧中国博物馆的最高荣誉,在全国4692家博物馆中,迄今只有130家博物馆获此殊荣。

⑩另有一说为“贺宗田”。

⑨人们在布棚下穿行观灯赏灯,抬头不见天日,故称为“幔天过海”。

⑩相关数据由自贡市灯贸管理委员会提供。

⑾可参见王平明先生在《自流井》一书中的序言《伟大的井——简介国际上对自贡盐业史的研究》[26]3。

[1]柴继光,景克宁.中国盐文化[J].运城高专学报,1991(3):6-17.

[2]柴继光.也说盐文化[J].盐业史研究,1998(4):47-48.

[3]曾凡英.盐文化的内涵与特征[J].四川理工学院学报(社会科学版),2006(1):47-52.

[4]林元雄,宋良曦等.中国井盐科技史[M].成都:四川科学技术出版社,1987.

[5]中国工程师学会.四川考察团报告之十四·盐业(民刊本复印本)[M].1935:652.

[6]李福德.四川盐业发展概述[J].盐业史研究,1992(1):26-33.

[7]严如熤.三省边防备览·山货(卷九)(清刻本影印本)[M].1991:7.

[8]四川省地方志编纂委员会.四川省志·盐业志[M].成都:四川科学技术出版社,1995.

[9]赵逵.川盐古道——文化线路视野中的聚落与建筑[M].南京:东南大学出版社,2008.

[10]刘德林,周志征.中国古代井盐工具研究[M].济南:山东科学技术出版社,1990.

[11]李华.近代四川盐业生产关系的特点[J].盐业史研究,2011(2):52-57.

[12]范光杰,万吉琼.自贡井盐文化遗产特色及当代价值[J].盐业史研究,2016(2):69-76.

[13]李吉甫.元和郡县图志[M].北京:中华书局,1983.

[14]张连伟.陵井考述[J].盐业史研究,2014(2):44-50.

[15]刘德林.陵井同名三井考[J].盐业史研究,1989(1):48-53.

[16]潘吉星.中国深井钻探技术的起源、发展和西传[J].盐业史研究,2009(4):3-33.

[17]张汝.乐山盐业旅游文化资源研究[J].天府新论,2009(4):121-124.

[18]程龙刚,邓军.川盐古道的路线分布、历史作用及遗产构成——基于2014-2015年的实地考察[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2016(4):67-74.

[19]渝惊现川盐古道 意义超茶马古道[EB/OL].(2012-06-15)[2016-12-25].http://paper.wenweipo.com/ 2012/06/15/WY1206150001.htm.

[20]吴晓铃.川盐古道石板路串起千年繁华[N].四川日报,2014-10-24.

[21]沈涛.岩口簿——中国第五大发明的有力佐证[J].中国档案,2005(5):31-33.

[22]邓军.自贡岩口簿档案发凡:起源、内容及价值[J].盐业史研究,2016(2):54-68.

[23]陈星生.自贡再认识——孙明经1938年自贡纪实拍摄资料之研究[EB/OL].(2013-11-09)[2016-12-25].http://blog.sina.com.cn/s/blog_53e678910101rpca.htm l.

[24]王仁远,陈然,曾凡英.自贡城市史[M].北京:社会科学文献出版社,1995.

[25]蒋周德.自贡民俗——一份珍藏在民间的丰厚精神财富[N].自贡日报,2014-12-07.

[36]王余杞.自流井[M].北京:大众文艺出版社,2009.

[27]文化中国网.中国川剧[EB/OL].(2010-02-08)[2016-01-02].http://www.china.com.cn/culture/xiju/ 2010-02/08/content_19390586.htm.

[28]吴晓东.自贡盐帮菜分类初探[J].盐业史研究,2008(4):46-53.

[29]王仁湘,张征雁.盐与文明[M].沈阳:辽宁人民出版社,2007.

[30]马可波罗游记[M].李季,译.上海:亚东图书馆,1936.

责任编校:万东升

On the Brief Study of Sichuan Salt Cultural Heritage including Distribution,Classification and Main Symbols

WAN Jiqiong

(School ofMarxism,Sichuan University of Science&Engineering,Zigong 643000,China)

China’s salt culture is rich and profound and Sichuan well salt culture is themost important part of itwith a history ofmore than two thousand years.The salt industry of Sichuan not only promoted the developmentand prosperity of the regional economy,but also had a very profound impact on the formation of the changesof localsocial life and folk customs.Itmade twice the achievementof"Sichuan saltaiding Hubei" and formed a nationalhistoricaland cultural city—Zigong.The salt industry created numerous records of“No. one”and “themost”remarkable achievements in China and in the world aswell,which played a significant role for the development of related fields at home and abroad.Therefore,the long history and great contribution of salt industry have left a rich cultural heritage of many types and large amounts.They are unique and precious cultural heritages both in China and in the world,having high values for academic research and social development.It is necessary to set up a professional academic team and interdisciplinary academic research teams to make both basic research and applied research,combining with relevant government units and departments and all sectors of society.The purpose is to make full use of those salt cultural heritages to provide new spiritual power and social creativity for local social development and carry out the"going out"strategy ofChinese cultural softpower.

Sichuan salt;culturalheritage;culturalvalue;culturalsoftpower;academic research

G122;F129

:A

:1672-8580(2017)01-0058-18

10.11965/xbew20170106

四川省哲学社会科学规划基金项目(SC16E045);四川省哲学社会科学重点研究基地民间文化中心资助项目(MJ15-10)

万吉琼,副教授(E—mail:jiqiong_wan@126.com)

- 四川轻化工大学学报(社会科学版)的其它文章

- 供给侧结构性改革背景下我国白酒产业新型增长路径探索

- “酒”字网络的文化阐释

- 不忘初心 砥砺前行

——2017年学报发刊词 - 学人风采