浅析如何提升党教片的哲理水平

武艺+黄禾+李建成

哲理是文艺作品的灵魂,党教片则属于文艺作品的一种表现形式。由于党教片的内容相对比较枯燥,因此我们在摄制过程中更应该在提升哲理水平上下功夫,力求将画面之外的哲理巧妙地融入到画面中,并以此引导出观众对人生的思考和领悟。党教片也只有渗透画面之外的哲理,才能犹如甘洌的美酒,滋味品咂不尽。

初涉制片工作的人通常会忽略哲理的提炼,而把注意力放在如何提升画面质量及写出华美的解说词上。殊不知,太过美好的画面和文字容易造成以下几个问题。

问题一:“夺位”主题。一部党教片,主题为“君”,其他表现形式为“臣”,太过华美的文字和画面一旦冲淡了主题,必然会导致“君暗臣强”,也必然会导致“篡位夺权”。反之,一旦在党教片中融入哲理,则能较好地“辅佐”主题,因为哲理能提升片子的品位,教会人们看待世界的方法,令人久久回味。

问题二:成片浅薄。不少多年从事电视摄制工作的人,认识不到哲理的重要性,仍单纯地专注于用精美的画面和优美的文字来打动观众。然而,如果没有深刻的内涵,再好的表现形式也达不到震撼人心的效果,犹如一个衣着华丽却思想浅薄的美女,只能靠眼球效应来吸引观众。电影《阿凡达》上线后,笔者曾到电影院看过两遍,第一次看时感觉画面很唯美,再看时就感到索然无味了。

问题三:容易过时。在现代摄影技术日新月异、频繁更新换代的今天,精美的画面很容易过时。刚拍出的片子,感觉画面已经很绚丽了,然而过个一年半载,尤其是新一代摄像器材上市后,这些画面就显得老气横秋了。只有片子诠释出的哲理,才能成为党教片经久不衰的“燧石”,让片子永不过时。

那么,怎样才能在党教片中融入哲理呢?笔者有以下几点思考。

用意象交织出哲理

在片子的构思阶段,我们就可以将画面的意义引申至片中,经扩大和改造,再形成哲理的阐述。

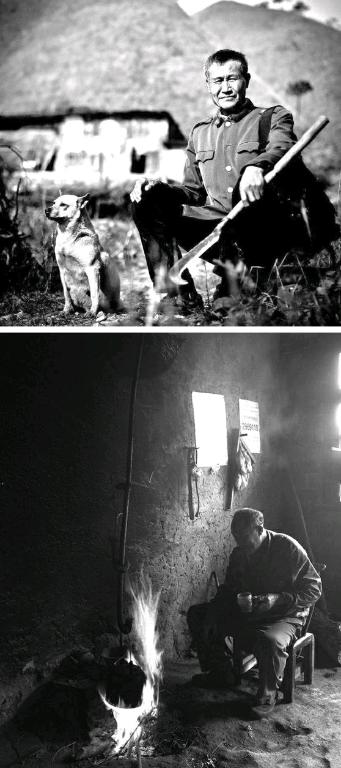

笔者曾看过一部在国际上获奖的党教片,片名叫《续》。该片中处处闪烁着哲理的光点,是昆明市委党员教育中心杨皓程同志历经三年守在林区雪山上独立拍摄出来的。片中讲述了一位护林员背着儿子在荒无人烟的大山上守林的故事。创作者没有把眼光局限于守林人遇到的种种困难,也没有把故事的叙述集中在讲述守林上,而是跳出故事框架,巧妙地找到了几个意象,再将这几个意象结合起来,使其交织出人生哲理:护林员小时候趴在父亲背上,随父亲巡山,长大后背着儿子巡山;经祖孙三代的多年管护,山上的小树长成参天大树;国家的绿色事业需要代代延续;中国共产党的事业也需要代代延续。

片名只有一个“续”字,但结合片中内容来看,竟能衍生出这么多层次的内涵来。辩证唯物主义告诉我们,世界在不断变化。该片就深入浅出地蕴含着这条哲理,而哲理与人物、景物又水乳交融,令人拍案叫绝。笔者问了一些观看过该片的党员,时隔三年,党员们都能记得这部党教片,不少党员还记得片中孩子惹人怜爱的眼神、父子追赶提着斧子的盗伐者等细节。这就是哲理在党教片中起到的作用。

用矛盾叙述两难境地

没有矛盾就构不成世界,这也是辩证唯物主义的观点。再以党教片《续》为例,片中处处在叙述护林员的“两难”境地,构成了激烈的矛盾冲突:孩子五岁了,父亲很难受,不知道自己是在保护孩子,还是在伤害孩子?孩子在山上接受不了应有的教育,却锻炼出了强壮的身体,那么,是接受教育好?还是身体强壮好?

在这里创作者援引一个惯例:小树要想长大,必须砍掉一些树枝,在砍树枝的过程中,护林员是在伤害小树还是在保护小树?看到这里,人们很容易联想到,我们的孩子也在成长,需要修剪他们身上的什么习惯?而不管修剪什么习惯,对孩子严苛一些是少不了的。“打掉”孩子的坏习惯,从表面上看是在伤害孩子,其实却是在保护孩子,哲理也隐含在辩证唯物主义否定之否定的规律之中。

创作者牵引着观众的思考,却不把自己的观念强加给观众;提出哲理性问题,又即刻戛然而止,让观众自己去思考;提出悖论,却又不解决悖论,这是一种高明的表现手法。

创作者用了一段跟拍镜头来表现这一哲理内容:护林员背着孩子走路,手中却捏着一把修剪树枝的镰刀。父亲、孩子、镰刀、小树四个意象构成了矛盾冲突的焦点。修剪树枝的镰刀象征着父亲,被修剪的小树象征着儿子。而跟拍下来的镜头虽然摇晃,却很真实。创作者不用优美的镜头,偏用这一段极富哲理意义的镜头来叙述,恰好可以将护林员的两难境地推到观众面前,引发观众的联想和思考。

用现象去揭示本质

现象与本质是人们永恒的话题,党教片如果不能抓住本质,拍摄得眼花缭乱,终究会被观众揭穿。创作者如果没有一双发现本质的眼睛,就不适合拍摄党教片。

管大鹏(本刊前副主编)在撰文评价《续》片时写道:“观者不仅近距离地看到了主人公外表的形象,还深入到他的内心,并且视点与片中人物的视线合一,共同关注他看到的世界,从而理解他丰富的感受。”而片中人物的内心是随着外部景物的变化来揭示的,在这里,笔者举三个例子。

例一:创作者拍摄了一组镜头:天上下雪,地上结冰,雪融化后顺着屋檐滴下水珠,被护林员和儿子用大铁桶接住,烧水喝。这是很正常的一组镜头。创作者写道:“黑夜、白昼、雪天、晴天,不会永远占领我的天空。在它们的轮回更替中,我还可以收获天空的馈赠。”在这里,天空和雨雪是现象,父子艰苦的护林生活是本质,绿色事业代代相传是本质,而现象与本质间的介质就是那一滴滴从屋檐上滴落的雨水。

例二:在拍摄到孩子摔了一跤的镜头时,创作者写道:“孩子每天都是迎着太阳走的,虽然阳光照耀的地方一样有坎坷,但他却活得很明朗。”在这里,阳光是现象,党的事业是本质,孩子迎着太阳走,虽然摔了跤,但他始终沐浴在党的阳光下成长。

例三:拍摄父子在林中嬉闹的画面时,创作者写道:“感受着山林绿色的心跳,脉搏随着它们的呼吸而跳动,我,真的长大了吗?”这是在通过换位思考把人与树调换了位置,人融入了森林的心跳,脉搏也在森林的呼吸中跳动。可以说,现象是人与树在和谐共存,本质是护林员热爱山林。

现象与本质之间的距离,本来是存在空间感的,但一旦被揭示出来,哲理的美感就会应运而生,可以长久地烙印在观众的心里。

现如今,有越来越多的党教片创作者开始注重在细节上精雕细琢,但却很少有人在提升片子哲理意蕴方面进行开拓。笔者认为,这是一条偏离了正常轨道的创作路径。党教片创作者要想提升作品质量,就必须為片子开拓出哲理意蕴。而要达到这样的目的,也必须先掌握哲学中的规律和范畴,学会用正确的思想方法论来指导实践、思考人生和看待社会。只有通过日积月累形成丰厚的哲理思想,才能熟练地且具创造性地将哲理融入到作品中,进而塑造出更多有“灵魂”的党教片。

(作者单位:云南省广播电视台)

- 党的生活·党员电教与远程教育的其它文章

- 百年树人

- 不忘初心做“匠人”

- 崂山春雷第一声

- 红色星火燎湘东

- 党员干部要架构好三组关系

- 激活“两学一做”的组织细胞