小麦耐热种质资源的鉴定与筛选

陈冬梅,马永安,刘保华,苏玉环,王雪香

(邯郸市农业科学院,河北 邯郸 056001)

小麦生长发育后期受到异常高温天气影响,会导致籽粒品质变劣和产量降低[1~3]。华北地区是我国小麦主产区之一,小麦灌浆期经常出现30℃以上的高温干热风天气,一般造成小麦减产5%~10%,严重年份减产幅度高达20%以上[4,5]。因此,鉴定和筛选耐热种质资源,培育耐热、抗干热风品种,对于应对高温气候和保障小麦稳产高产意义重大。前人在小麦耐热性方面进行了大量研究,但多集中在小麦耐热性鉴定方法[6~9]和高温对小麦生理生化过程的影响[10~13]等,而对不同品种耐热性的遗传差异研究较少。于是,以黄淮麦区推广小麦品种(品系)为试材,在大棚增温条件下对其耐热性进行了鉴定,以期为小麦抗热性遗传改良提供耐热资源。

1 材料与方法

选择黄淮麦区100份推广小麦品种(品系)在邯郸市农业科学院附属试验场进行试验,其中,河北品种69份,河南品种9份,山东品种11份,山西和陕西品种等6份,新品系5份。试验地前茬为玉米,中壤土,肥力中等。2015年10月10日播种小麦,行长2 m,行距28 cm,均匀点播种子20粒/行,2行/区。采用对比试验设计,小麦生长环境设热胁迫和自然条件(CK)2个处理,其中,热胁迫处理采用塑料(无色透明聚乙烯塑料膜,厚0.06 mm)大棚增温,5月11日~6月2日扣棚,每天8:00~18:00用增温棚遮盖(遇雨时撤掉,确保小麦水分状况与自然条件生长区一致)。随机区组排列,3次重复。小麦其他管理措施同常规大田生产。

分别在棚内和棚外距离小麦群体表面垂直高度30 cm处挂温湿度计,每隔2 h记录1次棚内和棚外的温度与湿度。

小麦生育期,观察品种的生长情况,并调查抽穗期、开花期和成熟期。成熟后分区收获,室内脱粒计产,并测定千粒重。根据热感指数公式[7,8],计算参试品种的千粒重热感指数、产量热感指数和热感总指数:

千粒重热感指数=(1-某品种热胁迫处理的千粒重/该品种对照处理的千粒重)/(1-所有品种热胁迫处理的千粒重平均值/所有品种对照处理的千粒重平均值)

产量热感指数=(1-某品种热胁迫处理的产量/该品种对照处理的产量)/(1-所有品种热胁迫处理的产量平均值/所有品种对照处理的产量平均值)

千粒重热感指数<1,为千粒重抗热品种;千粒重热感指数≥1,为千粒重热感品种。产量指标类同。

热感总指数=产量热感指数+千粒重热感指数

2 结果与分析

2.1 热胁迫处理下环境温度的变化

热胁迫处理的棚内日平均温度为26.4~35.8℃,最低值、最高值分别较CK高1.4和3.6℃;全胁迫期,棚内平均温度为30.4℃,日最高温度平均值为43.0℃,分别较CK高2.6和5.0℃(表1)。其中,灌浆后期(5月27日~6月2日),每天10:00~14:00的棚内温度高达30.0~43.0℃;平均温度为32.8℃,较CK高3.3℃。肉眼观察,热胁迫处理的小麦未见“烧叶”或明显的“避熟”现象。

表1 热胁迫处理下小麦灌浆期的棚内温度 (益)Table 1 Temperature in plastic-covered tunnel under heat stress at filling stage

2.2 热胁迫处理下参试材料的千粒重和产量变化

自然环境条件下,参试材料的千粒重为39.7~63.2 g,产量为 0.38~1.10 kg/m2(表 2)。

热胁迫条件下,参试材料的千粒重为35.0~56.9 kg/m2,产量为 0.27~0.81 kg/m2,均<其 CK;千粒重平均值为47.4 g,产量平均值为0.58 kg/m2,分别较CK(50.2 g,0.67 kg/m2)降低5.6%和13.4%。表明高温会明显抑制小麦籽粒干物质的积累。

2.3 参试材料的抗热性评价

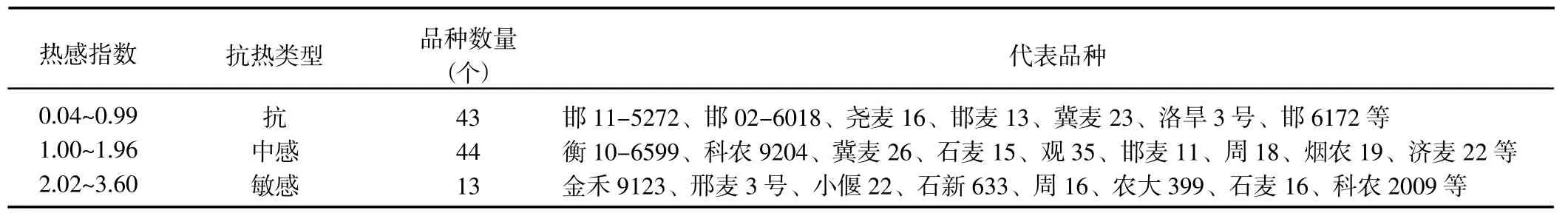

2.3.1 利用千粒重热感指数进行评价 参试材料的千粒重热感指数为0.04~3.60(表3),差异较大。表明参试品种的千粒重抗热类型存在明显差别。

邯11-5272等43份材料千粒重热感指数<1,为千粒重抗热型品种。其中,邯07-8069、邢麦13号、鲁原502、石家庄8号、邯11-5276、良星99和邯麦17千粒重在自然环境(54.1~58.1 g)与热胁迫条件下(52.0~56.9 g)均较高,为高粒重抗热型品种。

其他57份材料均为千粒重热感品种。其中,衡01-6599等44份材料千粒重热感指数为1.00~1.96,属千粒重热中感型品种;金禾9123等13份材料千粒重热感指数为2.02~3.60,属千粒重热敏感品种。济麦19、D08-6、石 4366、洛麦 21、鑫麦 296、邯农1412、周18、邢麦4号、烟农19、济麦 22、金禾9123、邢麦3号和周16自然环境下的千粒重(54.4~63.2 g)以及千粒重热感指数(1.06~2.68)均较高,为高粒重热感品种。

表2 参试材料的千粒重和产量及其热感指数与抗热性评价Table 2 The 1 000-grain weight,yield,heat sensitive index and heat resistance appraisal of tested wheat germplasm resources

(续表)

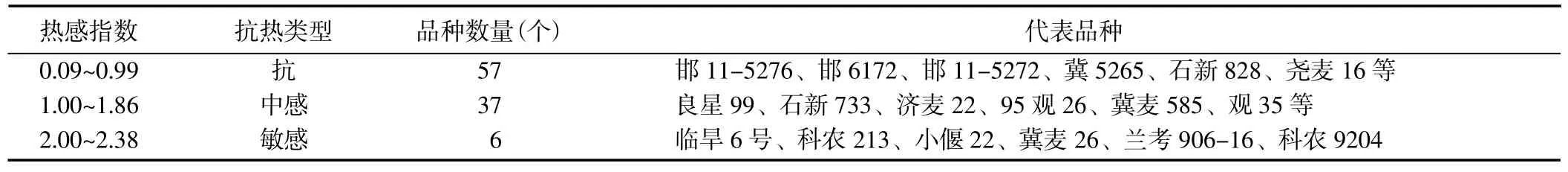

2.3.2 利用产量热感指数进行评价 参试材料的产量热感指数为0.09~2.38(表4),差异较大。表明参试品种的产量抗热类型存在明显差别。

邯11-5276等57份材料产量热感指数<1,为产量抗热型品种。其中,邯4564、邯4589、尧麦16、邯麦12、洛旱3号、石优20、临麦4号、衡7228和山前麦产量在自然环境(0.77~0.92 kg/m2)与热胁迫条件下(0.75~0.81 kg/m2)均较高,为高产抗热型品种。其中,山前麦产量在自然环境(0.92 kg/m2)和热胁迫条件下(0.81 kg/m2)均最高,高产抗热性最为突出;邯4564产量热感指数(0.15)最小,稳产抗热性好。

表3 参试材料的千粒重热感指数及其抗热性鉴定结果Table 3 The heat sensitive index for 1 000-grain weight and heat resistance of tested wheat germplasm resources

其他43份材料均为产量热感型品种。其中,洛麦24、烟中144、邯麦17、济麦22、衡136、科农1006、科农213、兰考906-16和科农9204自然环境下的产量 (0.80~1.10 kg/m2) 以及产量热感指数(1.05~2.38)均较高,为高产热感型品种。

表4 参试材料的产量热感指数及其抗热性鉴定结果Table 4 The heat sensitive index for yield and heat resistance of tested wheat germplasm resources

2.3.3 利用热感总指数进行评价 参试材料的热感总指数为0.19~4.49,差异较大。表明参试品种的综合抗热类型存在明显差别。

冀麦 23、邯麦 13、洛旱2号、邯 6172、、邯4589、洛旱3号和衡05-4444等26份材料热感总指数≤1.55,且除邯4564千粒重热感指数>1外,其他品种产量热感指数和千粒重热感指数均<1,这些品种抗热稳定性好,为高抗热型品种。

衡4388、石麦15、良星99等21份材料热感总指数为1.70~2.00,指标值相对较小,属中抗热型品种。

石新733、邯3475、石麦22、鲁原502等30份材料热感总指数为2.01~2.89,指标值相对较大,属中热感型品种。

邢麦3号、济麦22、烟农19等23份材料热感总指数为3.05~4.49,指标值较高,属热敏感型品种。

3 结论与讨论

小麦灌浆期受到热害胁迫后,虽然是通过降低粒重而影响产量的,但是受不同基因型千粒重对产量构成贡献大小不同的影响,若仅对千粒重热感指数进行单方面选择,则有可能丢失具有较高产量潜力的抗热材料。因此,采用千粒重热感指数与产量热感指数之和的热感总指数进行评价,能够客观地反映品种的抗热性[14]。通过热感总指数对100份小麦品种的抗热性进行综合评价,从中筛选出高抗热型资源26份。其中,大面积推广品种8份,分别是邯6172、邯5316、邯4589、邯4564、石家庄8号、石新828、冀5418和冀麦23;主推品种8份,分别是邯麦13、邯麦12、衡05-4444、冀5265、尧麦16、临麦2号、洛旱2号和洛旱3;新审定品种4份,分别是邯麦16、邢麦6号、邢麦13号和邯陵15;新育成品系6份,分别是邯11-5272、邯11-5276、邯 02-6018、邯07-8069、邢05-1241和科农3106共6份。参试材料中部分品种的试验结果与韩利明等[15]的研究结果相同。这些材料抗热性稳定,可作为抗热育种资源加以利用,也可作为抗热品种在生产上推广种植,这已被生产应用所证实。

小麦为密播作物,产量受种植密度影响较大,而千粒重受种植密度影响相对较小。本研究是在稀播条件下进行的,因此,通过千粒重热感指数筛选出的抗热材料可靠性较高。如邯6172、邯5316、石家庄8号和良星99等高粒重耐热型品种,目前已经作为抗热育种材料而广泛利用。本试验条件下通过产量热感指数鉴定出的抗热材料,其抗热性还有待于密植条件下做进一步验证。

小麦耐热性是一个复杂的生物学性状[2]。热感指数受试验样本数量影响较大,抗热指标只是反映某品种某性状在所有参试品种中的相对表现。因此,对一个品种耐热性的认识,在注重评价抗热指标的同时,还要关注与耐热性关系较为密切的农艺性状,如午睡现象[16]、早熟性[17]、冠层温度[18]、根系活力[19]、绿叶功能期[20]、叶片蜡质[21]和落黄特性[22]等。邯郸市农业科学院非常重视小麦落黄性的选择,通过落黄性与诸多农艺性状的协调选择,先后培育出高产耐热邯麦系列品种,逐步形成了落黄突出的鲜明育种特色。

[1]李永庚.于振文,张秀杰,高雷明.小麦产量与品质对灌浆不同阶段高温胁迫的响应 [J].植物生态学报,2005,29(3):461-466.

[2]徐如强,孙其信,张树榛.小麦耐热性研究现状与展望(综述) [J].中国农业大学学报,1998,3(3):33-40.

[3]谭凯炎,杨晓光,任三学,房世波.高温胁迫对华北地区小麦灌浆及产量的影响[J].生态学报,2015,35(19):6355-6361

[4]北方小麦干热风科研协作组.小麦干热风[M].北京:气象出版社,1988:1-53.

[5]解树斌,曹有新,刘建军,程敦公,赵振东.高温与干热风对小麦的影响及其防控措施[J].山东农业科学,2013,45(3):126-131

[6]M Tahir.小麦耐热性筛选技术评价[J].国外农学—麦类作物,1994,(1):14-16.

[7]徐如强,孙其信,张树榛.春小麦耐热性的筛选方法与指标 [J].华北农学报,1997,12(3):22-29.

[8]陈希勇,孙其信,孙长征.春小麦耐热性表现及其评价[J].中国农业大学学报,2000,5 (1):43-49.

[9]许为钢,胡 琳,盖均镒.小麦耐热性研究[J].华北农学报,1999,14(2):1-5.

[10]李利红,杨亚军,赵会杰,马培芳.外源Ca2+对高温强光胁迫下灌浆期小麦叶片光合机构运转的影响[J].植物生理学通讯,2009,(9):851-854.

[11]刘 萍,郭文善,浦汉春,封超年,朱新开,彭永欣.灌浆期高温对小麦剑叶抗氧化酶及膜脂氧化的影响[J].中国农业科学,2005,38(12):2403-2407.

[12]刘东焕,赵世伟,高荣孚,张佐双,姜闯道.植物光合作用对高温的响应 [J].植物研究,2002,22(2):205-212.

[13]马晓娣,王 丽,汪 茅,彭慧如.不同耐热性小麦品种在热锻炼和热胁迫下叶片相对电导率及超微结构的差异[J].中国农业大学学报,2003,8(3):4-8.

[14]张立生,温慧芹,李生海,白瑞繁,郭明慧.小麦耐热种质资源的鉴定筛选[J].华北农学报,2001,16(4):23-26.

[15]韩利明,张 勇,彭惠茹,乔文臣,何明琦,王洪刚,曲延英,刘春来,何中虎.从产量和品质性状的变化分析北方冬小麦品种抗热性[J].作物学报,2010,36(9):1538-1546.

[16]韩凤山,照 明,赵松山.小麦午睡原因的研究[J].作物学报,1984,10(2):137-143.

[17]陈 芳,郑炜君,李盼松,于太飞,刘祥生,陈 明,李连城,徐兆师,马有志.小麦耐热性鉴定方法及热胁迫应答机理研究进展 [J].植物遗传资源学报,2013,14(6):1213-1220.

[18]龚月桦,林 娜,石慧青,周春菊.持绿型小麦冠温特性及其对低氮和高温的适应性[J].西北农林科技大学学报,2016,(9):49-55.

[19]郭天才,王晨阳,朱云集.后期高温对小麦根系及地上部衰老的影响[J].作物学报,1998,24(6):957-962.

[20]张英华,杨佑明,曹 莲,郝杨凡,黄 菁.灌浆期高温对小麦旗叶与非叶器官光合和抗氧化酶活性的影响[J].作物学报,2015,41(1):136-144.

[21]黄 玲,张正斌,崔玉婷.小麦叶片蜡质含量与水分利用效率和产量的关系[J].麦类作物学报,2003,23(3):41-44.

[22]陈冬梅,马永安,刘保华.不同落黄型小麦品种的籽粒灌浆及叶片光合特性[J].麦类作物学报,2008,28(6):1063-1067.