泾惠渠灌区灌溉畦长对夏玉米生长发育和产量的影响

李 强,马 龙,陈新明,王时龙

(1.陕西省泾惠渠管理局,陕西 三原 713800;2.西北农林科技大学水利与建筑工程学院,陕西 杨凌 712100;3.西北农林科技大学旱区农业水土工程教育部重点实验室,陕西 杨凌 712100)

泾惠渠灌区位于陕西省关中平原中部,是一个以农业灌溉为主的大型灌区,现有设施灌溉面积9.69 万hm2,有效灌溉面积8.79 万hm2[1],灌区以占全省2.4%的耕地,生产粮食占全省的5.8%,提供商品粮占全省的10%,是陕西省重要的粮食生产基地之一。由于地面畦灌具有灌溉成本低,方便实施等优点,特别适合地势平坦、面积较大、机械化程度较高的地区,是目前泾惠渠灌区主要的灌水方式。由于灌区农业生产上还存在着大水漫灌、灌水次数多、灌水定额大、入地流量不合理、土地平整状况差、田间灌溉工程设施的不完善以及田间灌溉管理措施粗放等问题,造成了农田水分生产率低[2,3]。畦田规格层次不齐,灌区由于畦田过长而造成的灌溉水量浪费屡见不鲜,不仅没有形成高产而且极大的造成了水资源的浪费。随着农业灌溉水资源短缺的现象日益严峻,而对于大多数灌区而言,许多节水灌溉设施还没有在实际生产生活中得到大量的推广和使用[4]。

本试验在泾惠渠灌区将大田试验与小区试验相结合,研究不同畦长在相同改水成数条件下的灌水质量对夏玉米生育期内生长发育状况和产量的影响,确定灌区适宜的灌水畦长,研究成果为制定切实可行的田间管理措施,提高灌溉水的利用率,促进开展生态灌区建设,为灌区夏玉米的高产节水提供理论依据和技术参考。

1 试验地概况

试验于2015年6-10月在陕西省咸阳市泾阳县三渠镇试验田进行。地理坐标为东经108°54′,北纬34°33′,海拔433.72 m,引用水源为直斗12斗,灌溉条件较好。供试品种为“津北288”,于2015年6月8日采用玉米穴播机进行播种,播种量为45 kg/hm2,伴施种肥腐殖酸复混肥375 kg/hm2。试验区面积共2 hm2左右,试验区原田块长度240 m,畦宽为2.6~3.0 m,以2.8 m居多,坡度为0.001 7~0.003 1。土壤以中壤土为主,土壤密度为1.43 t/m3,孔隙率46%,最大田间持水量24.4%,耕种条件良好。试验所在灌区多年平均降水量为544.2 mm,蒸发量为1 218.9 mm。

2 试验设计

本试验共设置80、120和240 m 3个畦长处理,分别用L80、L120和L240表示,畦宽统一设置为2.8 m。每个畦长处理统一参照当地农民习惯灌水模式8成改水,即灌水时水流的前锋达到畦长总长的80%时停止灌水,每个处理均随机区组设计,设置3次重复,每个处理间用保护行隔开。按灌溉时水流方向将每个畦长处理分别分为4个区域,即80 m畦长每20 m为一个取样区域,畦首区域取沿畦田方向0~20 m区域,畦中区域取2个分别是20~40和40~60 m区域,畦尾取60~80 m区域;120 m畦长每30 m为一个取样区域,畦首区域取沿畦田方向0~30 m区域,畦中区域取2个分别是30~60和60~90 m区域,畦尾取90~120 m区域;240 m畦长每60 m为一个取样区域,畦首区域取沿畦田方向0~60 m区域,畦中区域取2个分别是60~120和120~180 m区域,畦尾取180~240 m区域;波动范围为±5 m,各测定指标均在各区域取样点处测定。试验地块及小区分布见图1。其中试验将灌水时期分为播种压茬灌(6月10日,入畦流量为40 L/s)、拔节抽雄灌(7月20日,入畦流量为40 L/s)和灌浆灌(8月20日,入畦流量为45 L/s)3个灌水时期。

图1 试验田区域及处理布置Fig.1 Diagram of regional distribution of plots and treatment 注:图中A1、A2、A3为A小区的3个重复设置,B1、B2、B3为B小区的3个重复设置,C1、C2、C3为C小区的3个重复设置,D1、D2、D3为D小区的3个重复设置;每种畦长的A小区代表畦首部分,B和C小区代表畦中部分,D小区代表畦尾部分。

3 试验测定指标及方法

(1)土壤含水率的测定。土壤含水量的测定采用土钻取土烘干法,每个测点测定土壤深度为0~100 cm,土样间距10 cm进行测定,每个测点进行3个重复。在灌水期前后3 d和生育期内每7 d测定1次,若有大量降雨期加测。

(2)灌水均匀度的测定。灌水均匀度采用克里斯琴森均匀系数表示:

(3)畦田坡度的测定。在每块畦田上,每间隔10 m通过全站仪测量田面相对高程,然后计算得到畦田的坡度。

(4)玉米生理指标测定。玉米生理指标测定在各生育期每隔7 d在每个实验区取5株长势平均的植株,灌水前后进行加测,采用直尺和游标卡尺测量夏玉米的各项生理指标(株高、茎粗、叶面积等)。

(5)玉米产量及相关性状测定。夏玉米在成熟后,在划分的每个小区中选取10株玉米植株进行考种。采用直尺法测量不同处理小区内选取的玉米的产量构成因素(穗长、穗粗、秃尖长、穗行数等)。待玉米收获以后对其进行考种取样测产,并平电子天平计算其百粒重。

试验采用Excel 2007和DPS软件进行数据统计分析,Duncan新负极差法进行多重比较,Origin 8.0软件画图。

4 畦长对夏玉米农艺性状的影响

4.1 畦长对夏玉米株高的影响

不同灌水畦长处理条件下夏玉米各生育期的株高见图2。随着生育期的进行,各处理下的夏玉米的株高在抽雄期之前呈现逐渐增加的趋势,到灌浆期后期到成熟期株高略有缓慢的减小,这是因为从灌浆期后期开始,玉米的叶面出现干枯发黄并且残缺的现象。

图2 不同灌水畦长条件下夏玉米各生育期株高动态情况分析图Fig.2 Summer corn plant height at different growth stages dynamic analysis figure furrow irrigation under different growth conditions 注:图示中A小区代表畦首部分,B和C小区平均值代表畦中部分,D小区代表畦尾部分;畦田的参数是畦田内各小区参数的加权平均值。

由图2(a)可知,L80条件下,在不同生育期的株高变化均为畦中>畦首>畦尾,各处理小区间在生育期内的平均株高差异较小差异未达到显著水平,说明当灌溉畦长为80 m时,畦田内各部分的水量灌溉较为平均且灌溉均匀度较高,没有发生雍水和深层渗漏,所以对夏玉米株高生长的影响不大。

由图2(b)可知,L120条件下,在不同生育期的株高变化均为畦中>畦首>畦尾,拔节期前畦中的平均株高比畦尾略高但没有形成显著性差异,拔节期末期到抽雄期畦中株高比畦尾高7.6%,达到了显著差异水平,抽雄期末期到成熟期畦田各部分株高的差异略微减小,说明灌溉畦长为120 m时,畦首和畦尾灌水量较为均匀,夏玉米在生育期内株高差异不显著,畦尾段可能在拔节期灌水不足影响到了株高的生长,导致畦田首位部分株高生长从拔节期开始出现了显著性的差异。

由图2(c)可知,L240条件下,在生育期内的株高变化大小依次为畦中>畦首>畦尾,夏玉米的株高随着水流的方向由畦首到畦尾先增加后降低,与L80和L120畦长的趋势相同。在拔节期畦首和畦中株高差异较小,畦中的株高比畦尾高7.9%;抽雄期时畦首的株高比畦中低2.9%,差异不显著,畦首部分的株高比畦中低11.4%形成显著差异;抽雄期末到成熟期畦田各部分株高的差异略微减小。说明当灌溉畦长为240 m时,畦田内各部分的灌水量沿着畦长的方向差异较大,畦首由于灌水量较多,深层土壤的肥料将随着过量的灌水而沿着畦长流动,而在畦田尾部由于水流无法推进到畦尾在畦中发生渗漏或者在畦尾雍水将影响到畦尾的土壤贮水量,所以导致240 m畦长内夏玉米株高长势差异较大。

由图2(d)分析说明L80和L120处理下的平均株高较高,且株高在各生育期均较为均匀,沿水流方向随畦长变化不大;L240处理下的夏玉米株高在各生育期分布不均匀,形成了畦中>畦首>畦尾的分布趋势,且畦中和畦尾的株高在拔节期后形成了显著性差异。

4.2 畦长对夏玉米茎粗的影响

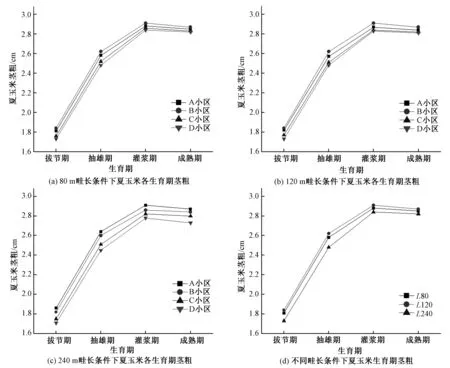

由图3可知,随着生育期的进行,夏玉米的茎粗逐渐增加,在苗期和拔节期生长最为迅速,拔节期末期增长速率减缓,灌浆期前期各处理的茎粗达到峰值,之后略微减小[5,6]。

由图3(a)可知,L80畦长条件下,畦首、畦中、畦尾3个部分夏玉米的茎粗在不同生育期内长势较为均匀,基本处于同一水平范围内,没有形成显著性差异,这是因为当畦长为80 m时,畦田内各部分的灌水量较为平均且灌溉均匀度较高,所以80 m畦长对夏玉米茎粗基本没有影响。

由图3(b)可知,L120条件下,在生育期内的茎粗大小依次为畦中>畦首>畦尾,与株高的趋势相似,但畦长、畦中、畦尾3个部分的茎粗在生育期内的差异较小,均没有形成显著性差异,说明120 m畦长供水较为均匀,夏玉米的茎粗沿畦长的变化不大。

由图3(c)可知,L240条件下,在生育期内的茎粗变化大小依次为畦首>畦中>畦尾,夏玉米的茎粗随着水流的方向由畦首到畦尾逐渐降低,且随着生育期的进行差异明显;拔节期时畦首的茎粗比畦尾高7.6%,达到显著差异水平,随着生育期的进行差异越来越显著,在抽雄期达到了11.8%,抽雄期末差异略微减小但仍旧显著。这是在灌水过程中,水流在畦田中央产生的雍水和深层渗漏,畦尾部分的供水量不足,畦田首中尾3部分的供水量差异较大且灌水均匀度较低。

由图3(d)可知,不同畦长在生育期内的平均茎粗L120>L80>L240,且差异均未达到显著水平。

图3 不同灌水畦长条件下夏玉米各生育期茎粗动态情况分析图Fig.3 Summer corn plant Stem diameter at different growth stages dynamic analysis figure furrow irrigation under different growth conditions

以上结果表明:L80和L120处理下,夏玉米的茎粗沿水流方向畦长生长较为均匀;在L240处理下的夏玉米株高在各生育期分布不均匀,沿水流方向畦长逐渐减小;不同畦长之间茎粗没有形成显著性差异,说明从整个畦长总体角度,茎粗受畦长影响较小。

4.3 畦长对夏玉米叶面积指数的影响

叶面积是反映作物结构的一项重要参数,不同处理下夏玉米各生育期的叶面积指数见图4。叶面积全生育期各处理的变化规律基本一致,从苗期至抽雄期,夏玉米叶面积增长速度逐渐加快,抽雄吐丝期时,各处理的叶面积达到峰值,抽雄期末叶面积逐渐降低,各处理下的叶面积在生育期内的变化规律符合作物增长函数。

L80畦长条件下,在生育期内畦首、畦中、畦尾的叶面积指数均处于同一水平,见图4(a),与株高和茎粗的趋势相同,畦田各部分夏玉米的叶面积指数分布较为均匀,没有形成显著性差异,说明80 m的畦田各部分灌水均匀度较高灌水量也较为均匀,所以叶面积没有发生显著的差异。

由图4(b)可知,L120畦长条件下,在生育期内的叶面积大小依次为畦首>畦中>畦尾,拔节期前畦首、畦中、畦尾3个部分的叶面积指数的差异较小,基本处于同一水平,抽雄期到灌浆期时畦首和畦尾叶面积指数差异逐渐增加,在灌浆期初达3.9%,未达到显著差异,灌浆期后差异略微减小,说明120 m畦长灌溉特较为均匀,夏玉米的叶面积指数沿畦长的增加没有形成显著性的差异。

由图4(c)可知,L240畦长条件下,在生育期内叶面积指数随着畦田长度的增加呈现出递减的趋势。由于播种期灌水较为均匀拔节期前畦田内各部分的叶面积指数基本处于同一水平范围内,抽雄期和灌浆期时叶面积大小依次为畦首>畦中>畦尾,抽雄期是畦首比畦尾高7.9%,灌浆期增加到10.2%,均达到显著差异水平,灌浆期末到成熟期差异基本保持不变。这是因为在其他生育期灌水时,由于畦田过长水流无法顺利推进到畦尾导致在畦田中部发生了渗漏或者在畦田中后部发生了大面积的雍水导致了深层的渗漏,使得畦田首中尾3部分灌水均匀度及其不平衡,灌水量差异很大,造成了240 m畦田内叶面积指数的显著性差异。

由图4(d)可知,叶面积指数大小在生育期内均表现为L80>L120>L240。

以上结果表明,L80和L120条件下夏玉米生育期内叶面积指数沿着畦长的方向首中尾之间差异未达到显著水平,L240条件下叶面积叶面积指数沿畦长从畦首到畦尾呈减小趋势。

5 不同畦长夏玉米全生育期灌水均匀度的动态分析

灌水均匀度是评价灌溉方式质量好坏的重要指标之一,它是作物是否得到充足水分的重要保证,是作物生长发育、籽粒形成、提高产量的重要因素。

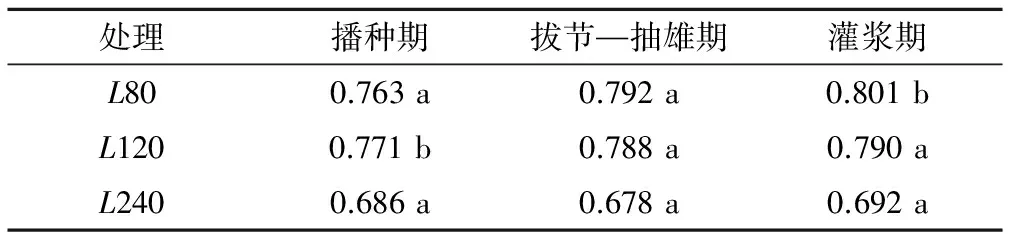

不同灌溉畦长在各生育期的灌水均匀度见表1。由表1可以看出,3种规格灌溉长度的畦田灌水均匀度随着畦田长度的增加呈现“高—高—低”的大体趋势,其中L80和L120灌溉畦长条件下3次灌水的均匀度均较高且没有产生显著差异,而L240的灌溉畦长与L80、L120相比较却在各灌水时期都存在着显著性的差异。

图4 不同灌水畦长条件下夏玉米各生育期叶面积指数动态情况分析图Fig.4 Summer corn plant LAI at different growth stages dynamic analysis figure furrow irrigation under different growth conditions

处理播种期拔节—抽雄期灌浆期L800.763a0.792a0.801bL1200.771b0.788a0.790aL2400.686a0.678a0.692a

注:采用DPS软件的Duncan新负极差法进行多重比较,表中以小写字母标记5%显著水平,字母相同表示差异不显著,字母不同表示差异显著,下同。

不同灌水畦长内各处理畦首、畦中和畦尾在生育期灌水均匀度关系见图5。由图5可知,当改水成数相同,灌水均匀度随着畦田长度的增加而逐渐减小。这是因为,短畦灌水时灌水效果较为均匀,畦首至畦尾灌溉比较平均,不会发生水流的大量汇集和渗漏损失;而长畦灌水后往往会发生灌溉水流在畦田中发生无法推进造成大量的水流渗漏损失和水流在畦田中部汇集造成土壤含水量较高,而畦田尾部含水量较低,从而降低了畦田的灌水均匀度。在全生育3次灌水条件下,播种期灌水的平均灌水均匀度比较低,而且不同灌溉畦长之间差距较为明显。这是因为冬小麦收获后秸秆还田不均匀对灌溉水流起到了一定的阻碍作用,而且在播种期各种规格畦田表土情况不同,平整度差异较大,所以会形成较大差异。由此说明:各规格灌溉畦长的灌水均匀度在随着生育期的进行呈现出“低—高—高”的趋势。L80和L120灌溉畦长条件下,各处理畦首、畦中、和畦尾的灌水均匀度较高,灌水效果好。而在L240灌溉畦长条件下灌水均匀度明显降低。这说明在适当中短畦灌水条件下,灌水均匀度可以达到最大,灌水效果最明显,也更有利于作物的生长发育。

图5 不同灌水畦长内各处理小区生育期灌水均匀度Fig.5 Irrigation uniformity under Each processing cell growth within different irrigation furrow length

6 不同畦长对产量及其构成因素的影响

6.1 灌溉畦长对夏玉米产量及其构成因素的影响

由表2可以看出,不同灌水畦长处理导致的土壤水分条件不同对夏玉米产量构成因素的各种性状的影响不同。

表2 不同畦长处理夏玉米产量构成因素指标分析Tab.2 Different border lengths processing corn yieldcomponents index analysis

当灌溉畦长为80 m的条件下,夏玉米的产量依次为畦首﹥畦中﹥畦尾,即沿畦田方向的各处理产量从畦首到畦尾依次减小,但畦首、畦中、畦尾3部分的产量无明显差异且均处于同一水平,平均产量为10 218.39 kg/hm2。百粒重的大小依次为畦首﹥畦中﹥畦尾,单穗重的趋势与其相同,畦田内各部分之间变化不大且差异不显著。穗长、穗粗随着畦长的增加而减小,畦田首中尾之间均无显著差异。

当灌溉畦长为120 m时,畦田的平均产量为10 008.72 kg/hm2。畦田各部分夏玉米的产量与80 m畦长的趋势相同,随畦长的增加而减小,其中位于畦首部分的产量比位于畦尾部分高8.6%,畦田首尾产量之间的差距较为显著。单穗重沿畦长的方向逐渐减小,且畦首、畦中和畦尾间存在着显著性的差异,其中畦首比畦尾增加了5.2%。穗长、穗粗随着畦长的增加而减小,变化趋势与80 m的畦长相同,畦田首中尾之间间长势较为平均,无显著差异。

当灌溉畦长为240 m的条件下,平均总产量为9 263.57 kg/hm2,明显低于80和120 m的灌溉畦长,平均产量随着距离畦首的距离增加而逐渐减少且变化显著。其中畦尾部分比畦首的平均产量减少了15.39%,并且240 m的畦尾处理是所有畦长处理中产量最低的区域,这是由于畦田水流受到边界条件的影响,虽然供水时间长,但是畦田过长,水流无法推进到畦田尾部而是在畦田前中部造成了渗漏,且农民对于长畦畦尾的耕作不到位造成的。单穗重的变化趋势与80和120 m的畦长相同,但畦田首尾差异较为明显,其中畦首部分比畦尾部分增加了14.5%,比畦中增加了9.7%。百粒重、穗长、穗粗均随着畦长的方向增加而减小,但畦首、畦中、畦尾各处理之间的差异不显著。

6.2 夏玉米土壤含水率与产量构成因素的关系

由表3可以看出,在夏玉米不同生育期内不同土层深度中,苗期和拔节期各土层深度的土壤含水量与产量的相关性差异不大,没有达到显著水平。抽雄期100和200 cm土层深度的土壤含水量与产量的关系没有达到显著水平,灌浆期各土层深度的土壤含水率与产量的相关性极其显著[7,8]。成熟期时,各土层的土壤含水量相关系数相对较小,100和200 cm土层的土壤含水量与产量的相关系数出现了负值,说明在该生育期内土壤含水量对产量的相关性影响作用较小。

表3 各土层深度土壤含水量与产量及其构成因素之间的相关系数Tab.3 Correlation coefficient between soil water contentin different depths and yield factors

夏玉米百粒重与生育期内各土层深度的土壤含水量均呈现出正的相关关系,其中在苗期和灌浆期100和200 cm土层,抽雄期的100 cm土层的土壤含水量均与百粒重有显著的相关性。在苗期、抽雄期和灌浆期,土壤含水量与百粒重的相关性随着土层深度的增加先增加后减小,在拔节期和成熟期土壤含水量与百粒重的相关性随着土层深度的增加而逐渐减小。

夏玉米穗长、穗粗在生育期内各土层深度的土壤含水量均呈现出正的相关关系,但均未达到显著水平。随着生育期的进行,相关系数值呈现出减小的趋势。在各生育期内土壤含水量与穗长、穗粗的相关性系数均随着土层深度的增加呈现出递减的趋势。

夏玉米在生育期内除成熟期100和200 cm土层土壤含水量均与单穗重呈现出显著相关性,并且在生育期内土壤含水量与单穗重的相关性系数随着生育期的进行而略微增加,在各生育期被随着土层深度的增加而逐渐减小。

6.3 不同畦长处理下夏玉米的水分利用效率分析

由图6分析可以看出,不同灌水畦长处理对夏玉米水分利用效率影响比较显著。同一灌溉畦长条件下,随着距离畦首长度的增加,畦首、畦中和畦尾的平均水分利用效率值呈现出递减的趋势,各处理之间的平均水分利用效率差异系数依次为L240>L120>L80;L80灌溉畦长条件下,从畦首到畦尾的平均水分利用效率基本处于同一水平状态无显著性差异;L120灌溉畦长条件下,位于畦首的处理比畦尾的处理平均水分利用效率值增加了8.41%,达到了显著性水平;L240灌溉畦长条件下,位于畦首的处理比畦中和畦尾的处理分别增加了12.4%和20.9%,各处理之间差异显著。综合以上畦田各部分平均水分利用效率和产量结果分析,畦田灌溉水利用效率表现为:80 m畦长>120 m畦长>240 m畦长,其中80 m畦长的平均水分利用效率为25.12 kg/(hm2·mm),比120 m畦长增加了15.32%,比240 m畦长增加了23.69%,即在一定范围内短畦有利于提高灌溉水利用效率,畦长越短的畦田灌溉水利用效率越高,灌水利用效率随着畦田长度的增加而逐渐减小。

图6 不同灌溉畦长处理夏玉米的水分利用效率Fig.6 The water use efficiency of irrigation at different border length treatment

7 结 论

(1)夏玉米的生长阶段分为营养生长发育阶段和生殖生长发育阶段。其中农艺性状的动态变化主要是指营养生长发育阶段。随着生育期的进行,夏玉米的株高、茎粗和叶面积也逐渐增加,在拔节期至抽雄期这些性状指标的增加速度最快,抽雄期末期生长速度逐渐减慢,在灌浆期各项农艺性状指标均达到峰值,灌浆期末期略微减小。通过对夏玉米在80、120和240 m 3种灌溉畦长条件下和同一畦长内畦首、畦中、畦尾3部分全生育期内农艺性状生长发育指标的比较分析,80和120 m 2种畦田内夏玉米的农艺性状长势更为平均,变异系数较低,受畦田长度影响较小,没有发生显著性差异。

(2)随着夏玉米生育期的进行,畦田的灌水均匀度受到灌溉畦长的影响愈加明显,灌溉畦长的灌水均匀度在随着生育期的进行呈现出“低—高—高”的趋势。L80和L120条件下,沿畦长方向畦首、畦中和畦尾的灌水均匀度较高[9]。当畦长超过120 m这个范围后,灌水均匀度将随着灌溉畦长的增加而显著降低。试验过程中,80和120 m的灌溉畦长更适宜夏玉米生长发育期间对水分的要求,灌水均匀度较高,在灌水期间不会发生水流推进不利而和畦尾用水过多造成的水分深层渗漏。比较2种畦长综合分析后,80 m的灌溉畦长更为适宜,节水效果更加明显。

(3)夏玉米的穗长、穗粗随着灌溉畦长的增加差异并不显著,同一畦长条件下畦首、畦中和畦尾的穗长、穗粗也没有形成显著性差异。80 m畦长条件下,百粒重沿着畦长的方向较为平均没有出现显著性差异,120 m和240 m灌溉畦长条件下夏玉米的百粒重沿着畦长的方向逐渐减小,畦田内畦首、畦中和畦尾之间的差异较为显著,畦田长度单穗重影响趋势和百粒重基本相似,与崔振岭等[10]结果相似。在80 m灌溉畦长条件下,夏玉米的产量及其构成因素表现较为平均,受畦长影响变异较小。

(4)在夏玉米的全生育期内,抽雄期和灌浆期的有效灌水对产量形成有着决定性的作用,是夏玉米形成高产节水的关键需水时期。在各生育期中,100 cm以上的土层的土壤含水量从拔节期后期开始对玉米籽粒的生长发育影响重大,40 cm以上的土层对夏玉米前期农艺性状生长发育将产生较大的影响。

(5)畦田灌溉水利用效率表现为:80 m畦长>120 m畦长>240 m畦长,即在一定范围内短畦有利于提高灌溉水利用效率,畦长越短的畦田灌溉水利用效率越高,灌水利用效率随着畦田长度的增加而逐渐减小,短畦有利于提高灌溉水利用效率。80 m灌溉畦长条件下水分利用效率最高且分布最为均匀,产量为10 218.39 kg/hm2,水分利用效率为25.12 kg/(hm2·mm),是最值得推荐和使用的畦田长度。

综合分析不同畦长的夏玉米田间灌水质量、土壤空间水分分布、作物生理特性、夏玉米产量和灌水利用率,结果表明,泾惠渠灌区最适宜的畦长为80 m。

□

[1] 张晓蓉.泾惠渠灌区节水灌溉发展对策探析[J].陕西水利,2012,(5):165-166.

[2] 许 迪,蔡林根,王少丽,等.农业持续发展的农田水土管理研究.北京:中国水利水电出版社,2000:183-216.

[3] 高振晓. 泾惠渠灌区冬小麦节水灌溉制度模式研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学,2014.

[4] 何武全,张英普,寇广潮,等. 论大型灌区节水改造对策[J]. 西北水资源与水工程,2002,(1):50-52.

[5] 张俊鹏.不同覆盖条件下夏玉米节水高效灌溉制度研究[D].河南新乡:中国农业科学院,2009.

[6] 马 龙, 毛全年, 李 强,等. 泾惠渠灌区秸秆还田条件下夏玉米节水灌溉制度试验[J], 节水灌溉,2016,(3):15-23.

[7] 张 芮.成自勇.调亏对膜下滴灌制种玉米产量及水分利用效率的影响[J]. 华南农业大学学报,2009,(4): 98-101.

[8] 胡铁民,王增丽,董平国.西北旱区制种玉米不同灌溉制度对土壤水分及产量的影响[J].节水灌溉, 2014,(1):27-31.

[9] 冀传允,于振文,石 玉,等.不同灌溉改水成数对畦内水分分布、小麦耗水特性及产量的影响[J].水土保持学报,2014,(4):95-99.

[10] 崔振岭, 陈新平, 张福锁,等.不同灌溉畦长对麦田灌水均匀度与土壤硝态氮分布的影响[J]. 中国生态农业学报, 2006,14(3): 82-85.