从文献统计看中国近代图书馆的图书出版

王细荣

摘要通过文献检索与统计,分析了中国近代图书馆图书出版的地域、年代、出版者、学科分布情况,介绍了图书出版者分布与典型高产出版者、图书的类型分布与主要出版活动类型,指出近代图书馆的图书出版是近代出版业的补充,也是近代出版史和近代图书馆事业史不可或缺的组成部分。近代图书馆出版的一些图书,尤其是书目工具书,即使在数字化时代的今天仍具有独特的参考价值。

关键词 近代图书馆 图书出版 出版史 图书馆事业史

印行出版,在中国图书事业史上,有着悠久的传统。在私家藏书楼时期,许多藏书家出于传播文化、保存典籍的目的,尽力刻印、出版图书。到了近代,印刷出版已经从传统的刻书藏书事业中独立出来,但由于传统的渊源以及提高学术、弘扬古籍文献的需要,以传播知识、教化民众为己任的新式图书馆,不少在编目、流通等常规业务之外,也从事印行、出版活动。正如曾任浙江省立图书馆馆长的陈训慈所言:“省立图书馆之性质与使命,应多顾及学术图书馆之意义,故于储集图书推广阅览以外,对于阐扬地方文献,提高学术,亦应与国立图书馆分工并进。是以如印行馆藏珍本,编印专著单册,发行期刊,亦为省立图书馆应有之职责,正不如恒人以为图书馆之事仅以民众教育为限也。”本文拟通过文献检索与统计,勾勒出中国近代图书馆图书出版的概貌和特征。

1文献检索与统计

1.1统计时间段和文献信息源

尽管“图书馆”一词在中国古代文献中就出现过,但近代意义上的“图书馆”与“科学”一词一样,实源自日语之用法,而最早使用它的国人当推曾出访日本、美国、秘鲁、智利、巴西、加拿大等11国的晚清外交特使傅云龙——他在1887年12月2日(光绪十三年十月十八日)的游日日记中写道:“图书馆有元本《汉书》。”中国最早使用“图书馆”名称的新式图书馆则是1897年建立的北京通艺学堂图书馆。不过,目前学界普遍认为,1904年(湖南图书馆兼教育博物馆的创办)是中国近代图书馆史的时间上限,1949年(新中国成立)则是中国近代图书馆史的时间下限。因此,本研究将统计的时间段设定为1904-1949年。

统计时段确定后,还须选取统计的文献信息源。目前,可检索近代图书书目信息的检索工具有:

(1)国家图书馆联机公共目录查询系统(简称“国图OPAC”)。中国国家图书馆及其前身历来执行全面入藏的方针,且一直是我国出版物样本缴送的法定接受馆,故馆藏丰富,品类较全(尤其是古籍类图书),其中1904-1949年的图书检索记录数达16.5万多条。

(2)《民国时期总书目》。该工具书是一大型回溯性书目,由北京图书馆(现国家图书馆)编,书目文献出版社1986-1996年出版,主要收录了国家图书馆、上海图书馆和重庆市图书馆收藏的1911-1949年9月间出版的中文图书共计12.4万余种。

(3)中国高等教育文献保障系统(CALLS)联合目录公共检索系统(简称“CALLS OPAC”)。CAUSOPAC作为全国高校图书馆系统的联机目录查询系统,数据范围涵盖中外文普通图书、中外文期刊以及古籍,其中1904-1949年的普通图书和古籍检索记录数达31.8万多条。

(4)国家图书馆出版社建设的“民国时期文献总库·民国图书数据库”(简称“民国图书数据库”)。该库的建设是以《民国时期总书目》为依据,在全国范围内进行查漏补缺而完成的,最终确定了15万种民国图书,目前有10.4万条图书题录数据可供检索。

(5)《全国公共图书馆缩微文献联合目录·民国编》(全十八册)。该目录收录全国图书馆文献缩微复制中心自成立以来至2013年6月底之前拍摄的民国时期图书8.5万余种。

(6)《中国抗战大后方历史文献联合目录》。该目录主要收录重庆市相关机构所收藏的1937年抗日战争爆发至1946年国民政府还都南京期间中国抗战大后方的历史文献,分为图书、期刊、报纸(包括缩微胶卷)、图纸四个部分,其中“图书”部分收录图书4.3万多种。

(7)大学数字图书馆国际合作计划(简称“CADAL数字图书馆”)。该数据库是一全文数据库,目前收录晚清与民国图书15.9万余册。

(8)“讀秀”数据库图书频道。该数据库是一个面向全球的互联网图书资源查询系统,文献资源收录丰富,几乎涵盖所有中文图书,其中拥有相当数量的近代图书和古籍的书目或全文信息。

(9)其他检索工具。如《全国总书目》(平心编,上海生活书店1935年出版)、《1937-1945年抗战时期出版图书书目》(重庆市图书馆1957、1958年编印)等,可检索中国近代特定时期的图书信息。

上述检索工具,其中任何一种可能都存在遗漏。故欲全面反映中国近代图书馆图书出版情况,必须综合、交叉利用上述检索工具,以相互补充或彼此印证。

1.2数据处理

对检索所得的图书题录信息,应对出版时间、出版地、图书类型、出版者等项进行相应处理。关于出版时间,主要以初版为准,其中一些丛书的出版年份显示为连续年份,则取起始年份。例如,浙江省立图书馆的《快阁师石山房丛书》的出版时间为1929-1931年,则取1929年;关于出版地,考虑1904-1949年间,我国省级行政区划多有变动,故“出版地”以现行省级行政区划为准;关于图书内容类型,主要根据“中国图书馆分类法”分类,并结合图书馆图书出版实际稍作调整,如综合性图书中的目录索引等工具书单独列为“目录文摘索引”类。

关于出版者,考虑到中国近代图书馆的名称多有变更的现象,故针对同一图书馆不同时期的名称,均用最后的馆名或业界较熟悉的馆名进行统计。例如,江苏省立国学图书馆,曾先后有江南图书馆、江苏省立图书馆、国立中央大学国学图书馆等多个名称,故均采用最后的馆名“江苏省立国学图书馆”统计。1949年以前,我国以“图书馆”作为专业出版机构的称谓在当时出版界并不少见,如苏州交通益记图书馆、亚东图书馆、中华图书馆、交通图书馆、新民图书馆、梁溪图书馆、宏文图书馆、国家图书馆、竞智图书馆、大陆图书馆、世界图书馆、同文图书馆、泰东图书馆、法文图书馆、进步图书馆、建设图书馆、古今图书馆、郭纪云图书馆、襟霞图书馆、东亚图书馆、汉英图书馆、富华图书馆、中国图书馆等。故在所得的出版者为“图书馆”的数据中,应去除上述等冠名为“图书馆”的专业出版机构以及学部编译图书馆、文华图书馆学专科学校(1920年其成立前的“文华公书林”除外)、图书馆协会、图书馆服务社、商务印刷所图书馆部(“专接印刷图书馆各种卡片,承办一切图书馆必需品”的企业)等教育、行业协会或具有企业性质的机构名及其他非相关记录。另外,商务印书馆附设的涵芬楼,虽是图书馆,但它主要“着眼于商务内部的编辑校勘之需,具有明显的经营因素考虑在里面”,故它的检索记录也不在统计之列。

由于检索数据来源于不同的检索工具,即使是同一检索工具也可能出现相同的图书记录。故为得到有效的检索记录数,还需要进行去重,古籍还得去除抄本的记录。当然,也有些记录,可能存在错讹,故需要检索CADAL数字图书馆、读秀数据库、全国报刊索引晚清民国期刊全文数据库等,通过获取的全文信息,进行甄别。

1.3统计结果

经过统计并进行相关数据处理后,共得到1701条检索记录,其中出版年份可考的为1607条,责任者可考的为1647条。将这些检索记录按照年份、出版地、主要出版者(检索记录数为10及以上者)、图书类型、以及出版译著情况分类进行统计的结果见表1-表5。

2图书出版的地域与年代分布

上述文献统计的结果说明,我国近代图书馆图书出版的地域呈现“东多西少”,年代呈现“中期多,前后期少”的特点。

2.1地域分布

我国近代图书馆图书出版的地域涉及今天除西藏、新疆、宁夏等少数几个省级行区域外的29个省/市/自治区/特别行政区,其中一般图书的出版地主要为北京、江苏、上海、浙江、广东等地,古籍刊行则主要在北京、江苏、浙江、云南等地。

根据表2,近代图书馆图书出版主要集中在东部一带城市,特别是北京、南京、杭州、上海、广州沿海一带,曾在近代被设为特别市的城市,它们出版图书的检索记录共为1196条,约占近代图书馆出版书籍检索总记录的70.3%。不过,在近代中国出版史上,上海一直居于全国绝对中心的地位,但就图书馆的图书出版而言,北京反超上海,成为此领域的翘楚。中西部地区中,云南、四川、江西表现不凡;东北地区中,辽宁最多。

上述的地域分布特征,可从以下几方面理解:①上海、北京、南京、杭州、广州是我国近代曾被设为特别市的城市,其图书馆事业发展较快。据1935年上海申报年鉴社与浙江省立图书馆合作开展的调查中关于图书馆数量的统计,当时6个直辖市、特别区中,上海的图书馆最多,为240所,次为北京,为96所,再次为南京,为52所,而广州到1938年被日军侵占前,图书馆已发展至57所,这些城市比不少省的全省馆数总和还要多;位于杭州的浙江省立图书馆,是近代为数不多的附设印行所的图书馆,其木印和铅印书籍的数量相当可观。②南京、北京一直是近代中国新图书馆运动的重镇,上海更因其中西文化交汇点的特殊位置和发达的经济,亦成为新图书馆运动的中心。北京不仅是新文化的发祥地和近代学术教育中心,拥有大量专注于学术和教材出版的大学图书馆出版机构,而且其出版业与上海的商业性质和南京的官方性质不同,更具有学术性质,并在1927-1936年间也获得了很好的发展,尤其是学校下属的出版单位为全国之最。③中西部地区的云南、江西,均得益于各自的省立图书馆对书籍尤其是地方文献出版的重视。例如,云南省立昆华图书馆专设印售部,办理本馆出版书籍的印刷与发行;江西省立图书馆自欧阳祖经担任馆长以来,非常注意访求、搜集江西所刻的古籍版片并将其重印行世。四川的图书出版,则是因为抗战期间一些迁入图书馆的贡献。例如,中央陆军军官学校教育处图书馆、国立中央图书馆在抗战期间,分别迁入四川的成都和江津,其间它们出版了不少书籍。④东北辽宁的较高图书检索记录,主要是由于日本在大连设立的满铁大连图书馆、在沈阳设立的伪满洲国国立中央图书馆奉天分馆等,这些图书馆均出版了不少数量的图书。

2.2年代分布

在1701条记录中,有检索记录的年份为1908—1949年,且每年均有记录数。近代图书馆图书出版的年代分布见图1。

近代图书馆的图书出版发端于1908年前后,在1928年东北易帜、南京国民政府名义上统一中国后逐渐走向辉煌,1937年抗战后逐漸衰落。据此,可将中国近代图书馆的图书出版划分为四个阶段,即1904-1913年的萌芽期,1914-1928年的发展期,1929-1937年的高峰期,1938-1949年的萧条期。这大体对应于程焕文所主张的中国近代图书馆时代的四个时期:公共图书馆运动时期(1900-1911年)、新图书馆运动时期(1912-1925年)、近代图书馆兴盛时期(1926-1937年)、近代图书馆衰落时期(1938-1949年)。1929-1937年的高峰期图书检索的记录数为1024,平均每年约为114条,约占近代图书馆出版书籍检索总记录的60.2%。

上述的年代分布特征,可从以下几方面理解:①1925年4月,以“研究图书馆学术,发展图书馆事业,并谋图书馆之协助”为宗旨的中华图书馆协会成立。协会下设5个委员会,就有“出版”委员会,这对后来出现的图书馆图书出版高峰具有一定的推动作用。②1927-1937年间,中国近代图书馆事业出现了一片繁荣景象,不仅图书馆数量剧增,而且各种类型的图书馆都得到不同程度的发展,与图书馆有关的各项事业都得到了很大的发展,图书馆图书出版自不例外。③这段高峰期与1928年12月东北易帜后的近10年出现的我国近代出版史上最辉煌时段的出版大环境不无关系。

3图书出版者分布与典型高产出版者

3.1图书出版者分布与高产出版者确证

全部的1701条记录图书,分别由262个图书馆出版。这些出版者中,既有国立省立市立县立公共图书馆、大学图书馆,也有私立图书馆(如福建莆田涵江图书馆)、中学图书馆(如上海民立中学图书馆)、专门图书馆(如北京等地的地质图书馆)、外国人在华创办的图书馆(如北京孔德图书馆),以及作为日本侵华文化机构的图书馆(如满铁图书馆);既有普通图书馆,也有流通图书馆(如浙江流通图书馆);但主要分布在国立图书馆、省立图书馆和大学图书馆等普通图书馆,它们的检索记录数共为1146,约占近代图书馆出版书籍检索记录的67.4%。其中国立图书馆的检索记录数为251,约占近代图书馆出版书籍检索记录的14.8%;省立图书馆的检索记录数为594,约占近代图书馆出版书籍检索记录的34.9%;大学图书馆(含学院和专门学校图书馆)的检索记录数为304,约占近代图书馆出版书籍检索记录的17.9%。

借鉴文献计量学的洛特卡定律来分析和验证近代图书馆图书出版的“高产出版者”。洛特卡定律表述为:“写n篇论文的作者数量大约是写1篇论文的作者数的1/n2。。所有写1篇论文的作者所占比例大约是60%”普赖斯又在洛特卡定律的基础上提出了著名的普赖斯定律,即:“完成该专业论文总和一半的高产作者的人数在数量上等于该专业作者总数的平方根。”

上述全部262家图书馆出版单位的60%约为157,与实际上只出版过一种图书的143家相差14家;143的1/4约为36,与实际上出版2种图书的40家相差4家;143的1/9约为16,比实际上出版3种书籍出版者的13家相差3家;143的1/16约为9,比实际上出版4种书籍出版者的10家相差1家。可见,实际情况与理论数据有些出入,但差别不大。所有262家出版单位的平方根大约是16.2,也就是说近代图书馆图书出版的高产出版者数量应该是16家,从上述表3中可以看到,这应当是出版过16种以上书籍的出版者的数量。这些高产出版者为:国立北平图书馆、浙江省立图书馆、江苏省立国学图书馆、燕京大学图书馆、江苏省立苏州图书馆、云南省立昆华图书馆、中山大学图书馆、北平近代科学图书馆、故宫博物院图书馆、国立中央图书馆、北京师范大学图书馆、合众图书馆、中央陆军军官学校教育处图书馆、江西省立图书馆、无锡县立图书馆、辽宁省立图书馆。而出版了全部1701种书籍一半的图书馆数量约为7,即出版过32种以上书籍的出版者数量,两者相差较大(16.2-7=9.2),这说明用普赖斯定律来描述中国近代图书馆出版图书的高产出版者情况不太适用。但不妨将上述16家图书馆视为“核心出版者”,而将其中的前7家视为“高产出版者”。

3.2典型高产出版者及其图书出版简介

考虑到文献出版的难度远低于论文写作,故还需大幅提高“高产出版者”出版图书的基数,即认为出版过80种以上书籍的图书馆出版者为“典型高产出版者”。它们是国立北平图书馆、浙江省立图书馆、江苏省立国学图书馆、燕京大学图书馆。

(1)国立北平图书馆的图书出版。

国立北平图书馆的前身是创立于1909年的京师图书馆和创立于1926年的北海图书馆,鲁迅、梁启超、李四光、蔡元培、袁同礼等近现代知名学者都曾主事于此。该馆是近代中国规模最大、藏书量最多的国立图书馆。其“职司所重”“一在文献典籍之搜藏”“二在中外文化之交流”,故亦“尽力于编辑及出版事宜”。

国立北平图书馆所藏古籍善本颇丰,故其图书出版主要以古籍善本类珍品的重版或再版为主,且不乏可圈可点的举措,如除自行刊印外,还有以“珍本经籍刊行会”名义的刊行活动。1930年,国立北平图书馆就蔡元培、胡适、李四光、张元济、袁同礼等学界、教育界、出版界、图书馆界30位闻人于1929年发起的“珍本经籍刊行会”,启动了“国立北平图书馆珍本丛书”项目。该项目“就本馆所藏善本与夫近世名人论著各种小品,仿《知不足斋丛书》例,招股刊行”。1930年4月10日,《国立北平图书馆刊行珍本经籍招股章程》颁布。截至当年10月,出版了元代官书《通制条格》、明代方孔炤著《全边略记》、明代沈璟撰《埋剑记》、明代王肯堂撰《郁冈斋笔麈》4种古籍。1931年,“国立北平图书馆珍本丛书”又出版2种,即明末王光鲁撰《想当然》传奇、清人彭孙贻撰《平寇志》、清人李圭撰《鸦片事略》。

另外,国立北平图书馆于1936年秋影印出版宋代三大资料宝库之一的《宋会要辑稿》。此举不仅嘉惠史林,使这部研究宋史必不可少的工具书广为流传,更为日后《宋会要辑稿》的中华书局影印本(1957年)、上海古籍出版社点校本(2014年)出版,奠定了基础。

(2)浙江省立图书馆的图书出版。

浙江省立图书馆于1909年成立,前身为浙江藏书楼和浙江官书局。其图书出版,既有木印,也有铅印。1929年之前,该馆的图书出版为木印,內容大都为乡邦文献,总计印书有400多种,其中1914年曾送木刻书往巴拿马万国博览会参展。通过检索国家图书馆OPAC,在浙江图书馆所出的乡邦文献中,主要作者有章太炎、丁谦、万斯同、章学诚等,且其中的一些书在学界影响很大。例如,1915年刊刻的丁谦编《蓬莱轩地理丛书》(又名《浙江图书馆地学丛书》)是一部考证我国历代边疆地理和西域地理的著作,被学者誉为“天下之奇作”。1929年10月起,浙江省立图书馆开始铅印出版各种专书,且用纸多为上等连史纸,甚为精雅。例如,1929年出版的杨立诚编《四库目略》《文澜阁目索引》等《四库全书》方面的专书,杨立诚、金步瀛撰《中国藏书家考略》。这些铅印书,不少备受学者推崇。例如,1931年出版的金步瀛编纂《丛书子目索引》,“集丛书二百余种,依字画排列子目,尤足减少检寻之烦,为学者必备之书”;1931年出版的清代姚振宗编《快阁师石山房丛书》,“尤为目录学之名著”。

1929年之后,浙江省立图书馆的木印书籍仍颇具规模,如1933年3月就印行270余种。其印刷所用的书版,有原浙江官书局刻的,如《九通》;有本馆刻的,如孙仲容《温州经籍志》;也有藏书家捐赠的,如《金华丛书》等。这些书籍,不仅“校勘缜密,版本精良,远非铅印本可比;且大字美观,不损目力”,对研究我国历代典章、制度、政治、经济、史地、哲学、文艺以及浙江文献的学者,皆有参考价值。为了帮助读者函购所刊古籍,该馆特印制它们的详细书目,在各书名之后分别附述该书的内容提要、版本性质,加上书籍定价低廉(仅为成本价),故书籍销路极畅,如1929年出版2917部就售出2691部。

(3)江苏省立国学图书馆的图书出版。

江苏省立国学图书馆的前身为创办于1907年的江南图书馆,辛亥革命后屡次更换馆名,1929年才使用此馆名。国家图书馆OPAC检索结果显示,该馆的图书出版集中在1929-1948年,这与近代著名史学家、图书馆事业家柳诒徵主政该馆的时间段(1927-1947年)基本吻合。柳诒徵担任馆长后不久,为发扬该馆印行古籍的重要业务传统,补充、完善馆藏,便新创印行部,并在《国学图书馆章程》中,专门列《印行部规程》一章,后又制定了《寄售书籍简约》。据记载,该馆印行、排印古籍、稿本80余种,印行总数在10万册以上。其中一些书的发行量相当大,如1928年新印行的书籍16514册,其中发行11653册,占印制书籍总数的70%强。

国学图书馆出版古籍,大都为影印,只对有些内容有价值,但誊写不精的抄本重新排印出版。出版形式有本馆编辑、委托印刷所承印和与出版商合作出版两种形式。所出书籍主要是《四库全书》未收之书,如清代的“禁书”、各种志乘、收藏家目录未载的罕见珍本、未经删易的原本、足本、手稿、批校本、江苏地方文献,具体内容主要包括:①地方文献、乡贤著作,如有关南京的文献《金陵古今图考》《南雍志》等;②科技图书,如《宋本医说》《鲍山野菜博录》等;③文学艺术的稿本、钞本,如余怀的《玉琴斋词》等;④大部丛书,如《云自在龛丛书》《藕香零拾丛书》等。这些刊行的古籍,因底本大都为善本、精抄本、精校本和有资料价值的近代书刊,且大都由馆长柳诒徵和馆内几位国学功底较深的学者进行版本考证,撰写提要、题跋、著者的生平等导读性文字,故几为“全璧”,为海内外所推崇,一些还被当时的学者视为精品,如印行的“盔山精舍”书。该馆“所藏的善本,在质和量上,比起平馆(即国立北平图书馆——本文作者注)和故宫自有逊色”,但“以馆藏之多珍”“方针之所重”,使得其印行的古籍,不论是质量还是数量,均居全国各省立图书馆之首,且“几与国立北平图书馆南北媲美”。

(4)燕京大学图书馆的图书出版。

燕京大学图书馆在1919年燕京大学成立时便开始创办。该馆出版的书籍,以明清人著述为多,且多均为罕见之本。例如,清代洪仁歼口述、瑞典韩山文(T.Hamberg)撰译的《太平天国起义记》于1854年在海外出版,后又在海外被多方转载翻印,但国内则罕见其书,燕京大学图书馆便于1935年出版简又文翻譯、增改,洪业校订的《太平天国起义记》中英文铅印本,并将其归人燕京大学图书馆丛书。另外,该馆也出版一些时人有关传统文化的研究著作。例如,1935年出版的近代文学家、翻译家林纾的遗稿《春觉斋论画》。

燕京大学图书馆刊行书籍的学术价值大都较高,如《春觉斋论画》被誉为“艺林圭臬”,其“一字一语,皆有至理”,可谓“后学之津梁,迷途之宝筏”。书籍的形式也多样,有西式铅印本,也有中式线装本;装帧质量也属上乘,尤以线装本为甚,正所谓“选料优良,用纸上乘,装帧精美”。该馆出版的书籍印刷量一般不多,除少数留作馆藏,多数用于交换、赠送或出售。

另外,哈佛燕京学社引得编纂处出版的索引工具书,其版权页上印有“引得编纂处”和“燕京大学图书馆”字样,故它们一般也被认为是燕京大学图书馆出版物。这种观点可从《燕京大学图书馆报》刊载的本馆出版书目广告得以说明。例如,1938年11月出版的第120期《燕京大学图书馆报》刊载的广告《燕京大学图书馆出版书目》,就列有《日本期刊三十八种中东方学论文篇目附引得》(于式玉编,1933年出版)。

4图书的类型分布与主要出版活动

4.1图书的类型分布

近代图书馆出版的图书类型几乎涉及“中国图书馆分类法”的各大类目。其详细分布情况见图2。

据图2所示,综合类图书中的目录文摘索引类图书最多,其次为文化教育类中的图书馆事业方面图书。检索记录数列于第二梯队的为其他综合、文学、历史类。第三梯队则为地理、图书馆学、艺术、军事和语言文字类。第一梯队的目录文摘索引类和图书馆事业方面的图书,一般由图书馆人自己编写,其检索记录数遥遥领先于其他类型的图书。关于这一点的原因,范凡博士的分析颇具启发。她指出,中国近代图书馆界出版自己编著的著作的情况非常普遍,其原因大概有:“第一,图书馆出版图书,用于本馆职员的培训,向外界宣传自己,或者用于图书馆界之间的经验交流……第二,出版图书是许多图书馆的业务之一……第三,编辑出版也是图书馆协会的重要工作,不论是全国性的中华图书馆协会,还是地方性的上海图书馆协会,都把编辑出版图书当作自己的一项重要工作……第四,图书馆自行出版图书也是为了解决出书难的问题”。

4.2主要出版活动概述

根据上述图书类型的分布情况,再结合图书出版的功能定位,可归纳出近代图书馆的图书出版活动主要集中在以下五个方面:①善本、孤本、珍本、稿本、钞本等古籍珍品的刊行;②图书馆事业相关书籍及参考工具书的出版;③近代学者尤其是兼具图书馆实践者的相关著述的出版;④为应时应景,即配合当时的社会形势而编辑出版的各种宣传、培训书籍;⑤各种翻译书籍的出版。

(1)古籍珍品的刊行。

检索国家图书馆OPAC,近代图书馆出版的670多条图书记录中,显示为古籍的占90%以上。近代图书馆出版古籍珍品,尤其是刊行本馆的珍藏,是我国藏书楼刻书印书传统的继承,也是近代学术界的需要使然。据上述的文献检索结果,近代国立、省立、县立、大学、私立等各级各类图书馆大都有过此举。

近代图书馆出版古籍珍品,一般采用传统的木印方式,且多为旧版新印。这些旧书版,一般源自既有馆藏,也有的是受赠、访求、搜集而来的。例如,江西省立图书馆先后藏有一大批珍贵版本,如宋代周必大的吉州刻本《居士集》50卷、元刻本《资治通鉴》290卷,胡思敬“退庐图书馆”(问影楼)所刻《豫章丛书》104种版片。1933年8月,该馆鉴于《豫章丛书》流传不广、全国各地图书馆以及各高等院校又十分需要的情况,“为介绍学术宣扬文化起见,特补刊残缺,用上等连史纸,选择良工以名墨印刷,精装二百六十五册,分九月、十一月两期出书”,共印行《豫章丛书》100部,每部“定价百二十元,本馆兹为优待各界特发行预约价只收八十元”,大多被全国各大图书馆购去。另外,一些图书馆通过修补受损书版印行古籍。例如,1942年、1943年,四川大学图书馆曾对馆藏的前尊经书院、锦江书院书版分两期进行了修补、复印。其中第一期修整《周易王弼注(殿本宋岳氏版)》等书版25种1.1万余张,并复印成书。这些书籍除呈缴中央分发外,亦按工料成本价对外预约发行。至于新版新印书籍,则不多见,正如1935年陈训慈在《全国省立图书馆现状之鸟瞰》一文中所说:“如豫馆(即河南省图书馆——本文作者注)之雕版者甚鲜”。20世纪30年代,河南省立图书馆曾访购未刊的乡贤遗著,专设书版室,新雕书版刊印“中州先贤丛刊”,到1936年该馆刻书处取消时,刻成《石田野语》《臆见随笔》《隐山鄙事》《书学慎余》《算法通义》《律吕心法》《几何简易》等16种。

除传统的木版刊行外,近代图书馆也利用影印、铅印、石印等现代化方式出版古籍。影印的古籍,如国立北平图书馆1930年出版的明写本《通制条格》残卷;铅印的古籍,如燕京大学图书馆1935年出版的清代奕赓著《管见所及》;石印的古籍,如云南图书馆1915年据日本明治17年的伊藤圭介重修版本出版的清代吴其俊著《植物名实图考》。

(2)图书馆事业相关书籍及参考工具书的出版。

检索《民国时期总书目》,在近代图书馆所出的图书中,“图书馆事业”方面的图书种类最多。另外,为提倡学术,发扬文化,一些图书馆也出版书目、索引、年鉴等综合类工具参考书。

中国近代图书馆出于管理和便利读者之目的,一般都会编印本馆的历史概况、规章制度、使用指南、图书馆业务指导等图书馆实务方面的书籍,其中大多由本馆刊行出版。例如,江南图书馆出版本馆编的《江南图书馆详定章程》(1912年),上海大夏大学图书馆出版马宗荣编的《大夏大学图书馆指南》(1934年)。在图书馆出版的这类图书中,如果是涉及本馆的,一般为非卖品;如果是有关某一类或某一地区图书馆的书籍,则一般对外发行。例如,同济大学图书馆出版的《国立同济大学圕概况》、浙江省立图书馆出版的《浙江全省图书馆概览(增订三版)》,在1935年8月31日出版的《中华图书馆协会会报》的“新书介绍”栏目,它们的书名后分别标注有“非卖品”和“壹角”的发行价(零售定价贰角)。这些书,有的对提升图书馆同仁的业务素养功不可没,如浙江省立图书馆在1931-1936年间先后出版刘澡的《图书之选购》,许振东的《图书之流通》,许振多、王文莱和郁望尧的《图书之典藏》,金步赢的《图书之分类》,陈豪楚的《圖书之征购》,对于规范浙江地方图书馆工作、提高服务水平起了指导作用。

“历代藏书皆编有书目”,近现代图书馆也不例外。其书目出版,不仅是我国官府、私家藏书者刊刻书目传统的承继,更是近代出现的公共图书馆运动或新图书馆运动使然。这些书目的类型主要有馆藏总目、馆藏古籍各部目录、刊行书目、主题目录、私家藏书目录、捐赠书目等。馆藏总目录,如金陵女子大学图书馆1927年出版曹祖彬编《金陵女子大学图书馆图书目录》、江苏省立国学图书馆1933-1936年铅印出版《江苏省立国学图书馆图书总目》;馆藏古籍各部目录,如江苏省立国学图书馆1936年出版《江苏省立国学图书馆史部总目》;图书馆刊行书目,如江苏省立苏州图书馆1935年出版本馆编《江苏省立苏州图书馆印行的所木刻图书目录》;主题目录,如国立北平图书馆1933-1934年出版法国伯希和(P.Pettiot)编、陆翔译《巴黎图书馆敦煌写本书目》,国立中央图书馆1948年出版本馆编《抗战史料书总目录》;私家藏书目录,如燕京大学图书馆1938年出版顾廷龙编《章氏四当斋藏书目》;捐赠书目,如浙江省立图书馆1936年出版本馆编《杭州孙氏寿松堂捐赠浙江图书馆书目》。

目录只能指引读者查找有关书籍,而要了解、查找各种书籍的内容,则要靠“索引”这种工具书的帮助。我国近代一些图书馆,不仅注重索引工具书的编撰,还刊行出版不少索引类书籍,其中最具代表的是燕京大学图书馆和国立北平图书馆。根据CA-LIS OPAC检索结果,燕京大学图书馆出版的索引工具书有30条记录,如《礼记引得》《四库全书总目及未收书目引得》《历代同姓名录引得》《三十三种清代传记综合引得》等。这些索引是国内较早运用科学方法编纂的中国古典文献的工具书,极大地方便中、西学者检索和利用中国古籍。根据国家图书馆OPAC检索结果,国立北平图书馆出版的索引有《清代闺阁诗人征略索引》《续碑传集索引》《清代文集篇目分类索引》《耆献类征索引》《先正事略索引》等数种,其中1935年出版的王重民、杨殿殉编《清代文集篇目分类索引》,“既可查考具体文集篇目的出处,又可集中查到不同文集中论述同一问题的篇目及出处”,学术价值极大,得到了学术界好评,后又多次再版。

与书目、索引相比,近代图书馆的年鉴出版的规模要小得多。因为这类工具书,大都为相关的机关出版物,如国民政府实业部的《中国经济年鉴》、教育部的《中国教育年鉴》、申报馆的《申报年鉴》。这种在一般商业书坊为稀有品的书籍,在近代图书馆的出版物列表中,也是凤毛麟角,仅有零星几种,如奉天图书馆出版的(日本)伊东佑谷撰、谢荫昌译《新译世界统计年鉴》(1909年),广东省立图书馆出版的《沙市年鉴》(1946年),其中前者还是里程碑式的书籍,即是我国第一部具有现代意义且以“年鉴”命名的年鉴。

图书馆出版的上述书籍,尤其是书目、索引类书籍,极大地便利了当时学者对图书馆和文献的利用,即使在数字化时代的今天,仍具独有的参考价值,正所谓“以图书形式出版的书目具有特殊的重要作用……在某种情况下,它们提供‘所有的可供资料(限定在具体年份之内)的能力,远远强于计算机数据库”。例如,国立中央图书馆在抗战期间出版的《抗战以来图书选目(第一辑)》,载有1937年7月至1943年12月以前初版的国内中文图书书目,其对于我国抗战时期出版业研究的价值,是目前任何一个文献数据库所无法比拟的。

(3)学术著作的出版。

近代图书馆出版的学术著作,几乎涉及所有学科,但以史学、地质地理、图书馆学、语言文字等领域最为突出,其中史学与图书馆学著作中,不少还是该领域的扛鼎之作。史学书籍,如国立北平图书馆出版的谢国桢《晚明史籍考》,被认为是20世纪中国史学名著、治明代清初史者必读之书,正如其出版预告所言:“凡有志研究近古史者,不可不人手一编,即不专治史学者,读此一书,足以瞻明清间之掌故,而吾国民族发扬之精神,亦可于此略见”。此书梓行于世后,学界一直反响强烈,近代著名史学家朱希祖,近代著名民主革命家、南社领袖柳亚子,当代明清史专家王春瑜等对此书均有赞词。出版界对此书也是情有独钟,1968年和2011年先后又有台北艺文印书馆和华东师范大学出版社版本问世,其增订本于1964年、1981年、2014年先后在中华书局、上海古籍出版社和北京出版社出版。难怪有云:“谢国桢这部书将长久流传下去”。图书馆学书籍,如文华公书林1917年出版沈祖荣、胡庆生合编的《仿杜威书目十类法》,是我国第一部脱离书目形式、采用先进技术,从宏观上、整体上、全局上编制的文献分类法,使我国文献分类法步入世界近代分类法的行列,被图书馆学界誉为“我国第一个为中文图书而编的新型分类法”“中国近代文献分类法的里程碑”;燕京大学图书馆1932年出版的洪业《引得说》,被认为是中国近代索引研究的开山之作,不仅“影响了1930年代以来的我国中文古籍索引工作”,而且“在我国索引学史上占有重要的地位”。

近代图书馆出版的学术著作中,有的是作者学术生涯中最具代表者。例如,浙江省立图书馆1932年出版的文言文本《新唯识沦》,是中国著名哲学家、思想家熊十力最主要的哲学代表作和其哲学思想体系正式形成的标志性成果。

至于学术图书的著者,则以有图书馆工作经历的学者或图书馆学研究者为多。这是因为近代图书馆学家或学者型图书馆实践者,因工作的关系,他们的著作有不少是在图书馆,尤其是本人所任职的图书馆出版的。例如,明清史研究专家、版本目录学家、金石学家和藏书家谢国桢,在1929-1932年,1934-1937年间供职于国立北平图书馆,该馆先后出版了他撰写的《清开国史料考》(1931年)、《晚明史籍考》(1932年)、《清初史料四种》(1933年)等。

(4)应时应景书籍的出版。

近代图书馆为配合当时的社会形势,也会编辑出版一些种宣传、培训、实用等方面的应时应景书籍。宣传图书,如江苏省立国学图书馆在日寇先后发动“九一八”“一·二八”事变,意欲图谋全面侵华之际,为激发国人爱国之心,特印行多种明代御倭方面的书籍,如《嘉靖东南平倭通录》(1932年)、《郑开阳杂著》(1932年)、《任环山海漫谈》(1932年)、《俞大猷正气堂集》(1934年)等;培训用书、教材,如北平市市立高级职业学校图书馆出版的《油漆概论》(1934年),中央陆军军官学校教育处图书馆出版的《战车战术讲义》(1939年);实用图书,如建设委员会图书馆出版的《用电必读》(1932年)。

图书馆出版的这类书籍,有的明确定为免费赠送或交换。例如,北平市立第一普通图书馆,鉴于其“负各校学生阅读之指导”的职责,因此编印“各种专题目录及各科入门书目”(如1935年编印的《中学生国文科课外阅读书目》),作为“非卖品”,“各学术机关如欲索阅”,只付“邮资即寄赠”“如承交换,更为欢迎”。有的是当时已畅行之书,如美国L.M.A1-cott著、郑晓沧译的长篇小说《小妇人》,1932年9月译本初版“才两月而京镇沪杭一带,已有不胫而走之势……列车中及长途汽车中亦屡见有手执是书以事循诵而资为伴侣者……出版仅四月有余,已蒙国人爱阅”,1933年2月、1933年8月、1934年4月又先后印行3次,到1934年12月浙江省立图书馆出版时,已是郑氏译本的第5次印刷了。

为出版应时应景的书籍,一些图书馆还特地成立了相关部门。例如,江西省立图书馆在抗战发生后,鉴于交通不便,书报流通受阻,精神食粮匮乏,于1939年12月呈準省教育厅设立文化服务部开展文化服务,其中出版书籍便是该部的一项工作职责。文化服务部曾出版董明易编《政府普通会务会计原理及实务》(1941年)、罗时侃著《抗战话剧集》(1942年),再版涂闻政编《教育公牍与教育法规》(1932年初版,1942年增订4版)。其中《抗战话剧集》一书由时任中正大学校长兼教务长的罗廷光题词、著名音乐家程懋筠等作序,内容包括独幕剧《挣脱了锁链》《抢婴队》《军人魂》《助寒衣》《团结力》和二幕话剧《夜袭南昌》,堪称一份珍贵的近代戏剧文献,其在抗战文化史上留下了不可磨灭的一笔。

(5)翻译书籍的出版。

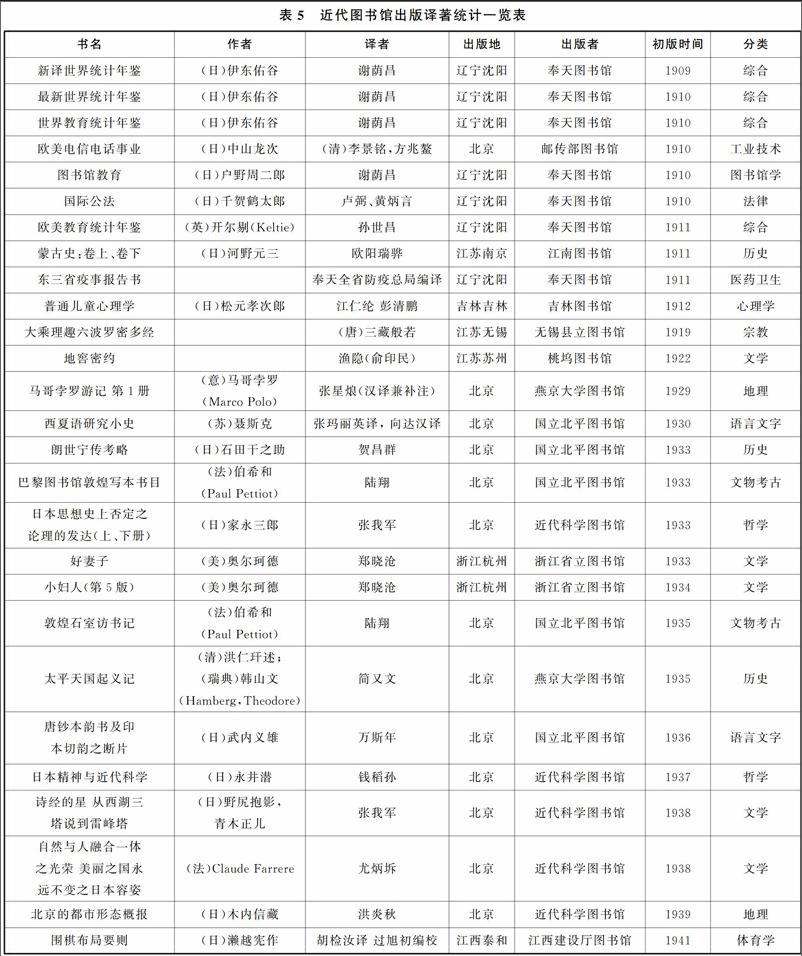

中国的近代化之路和西学东渐有着密切的关系,体现在图书出版方面就是大量译著的付梓出版。根据上述的检索结果,中国近代图书馆出版的书籍检索记录中,责任者显示有译者的为27条(见表5),仅占责任者可考的记录总数的1.6%。

这些译著中,1种为古籍,其余全为近代著作。原书著者涉及美国、英国、法国、意大利、瑞典、苏联和日本等国,以日本为最多,检索记录数达15种。从出版者主体来看,有国立图书馆、省立图书馆、县立图书馆、大学图书馆、政府附设图书馆,还有日本政府为文化侵略中国而设的北平近代科学图书馆。可见,近代图书馆译著的出版,烙上了深深的日本印记,这与清季国人高涨的学日热情和日俄战争尤其是“九一八”事变后日本的文化殖民政策有关,但前者是主动学习日本,后者则是被动的“精神”灌输。

从出版时间来看,译著出版最早的为1909年,最晚的为太平洋战争爆发的1941年,出版高峰出现在20世纪30年代,检索记录数达13种,而20世纪40年代的检索记录数仅为1种。可见,时局安定与否,对译著的出版影响更大。从出版地来看,主要分布在北京和江浙地区。这与图书馆的地域分布规律一致。

从译著的内容来看,涉及哲学、宗教、文学、语言文字、历史、地理、法律、文物考古、体育、心理学、医药卫生、工业技术、综合等类,但以文学、历史为多。尤其值得一提的是,奉天图书馆于1909-1911年刊行的《新译世界统计年鉴》等4种年鉴,“使年鉴类书籍自此在中国流行起来”;1910年刊行的《图书馆教育》是我国出版的第一部关于图书馆教育的译作,该书中首次出现了“图书馆学”和“图书馆教育”这两个概念。不过,这些译著的内容大都还是涉及国人所喜好或熟知的领域,而真正属于西学的不多。这说明图书馆译著的出版,对中国近代化进程的推动作用非常有限。

5结语

综上所述,近代图书馆的图书出版,在一定程度上是近代出版业的补充,也是近代出版史和近代图书馆事业史不可或缺的部分。图书馆图书出版的主要目的是传承文化、丰富馆藏;出版地域主要分布在北京、上海、南京、杭州、广州等大城市,其中北京是图书馆图书出版的绝对中心;高产出版者亦主要分布在北京和江浙地区,其中最典型者为国立北平图书馆、浙江省立图书馆、江苏省立国学图书馆、燕京大学图书馆等,且其图书出版各具特色;出版的高峰出现在近代时局的相对稳定期,即南京国民政府统治的1929-1937年间。近代图书馆出版图书的类型,以古籍珍品、书目索引等颇具近代中国图书馆馆藏特色者为主,其中一些工具书,尤其是中国古籍类书目索引,极大地便利了人们对古籍文献的检索和利用,即使在数字化时代的今天亦具有独特的参考价值。

致谢:本文的数据整理与统计,得到了上海理工大学图书馆信息部全体同仁的帮助,在此谨致谢忱。