抗战时期老鼎丰酱园市进研究

倪培培/平湖市档案局

关于老鼎丰酱园档案的研究,学界已经有了不少成果。董建波教授的《平湖老鼎丰酱园档案及其价值》从宏观层面对老鼎丰酱园档案给予了很高的评价,并分析了其价值所在;陈玲的《1941—1949年鼎丰酱园收支研究》与本文的相关程度最高,作者考察了这段时期老鼎丰酱园的收入和支出及盈余情况,从整体上分析了其经营状况;贾吉丰的《平湖老鼎丰酱园研究》对老鼎丰酱园整体做了简单分析;李秋彦的《平湖鼎丰酱园的经营管理研究》则侧重从经营管理方面对其进行考察。这些研究成果都侧重从大的层面来分析研究老鼎丰酱园,没有从微观层次来考察,故本文选取市进册档案中的关于酱的收入情况,试图进行一番简单的分析。

一、关于市进册需要说明的几点问题

在分析收入情况之前,首先要明确的一点就是在抗战时期市进册的记账方式,其次就是本文对酱的收入情况的计算方式。市进册在1943年之前是按阴历记账,从1943年下半年开始按阳历记账,需要注意的是本文分析其收入情况的时候是按阳历年来考察其收入的,故而抗战前期的收入会重新按阳历整理。还有一点需要注意的是1937年的市进只记载到了阳历2月10日,也就是阴历1936年底(除夕),1938年的市进则是从2月份开始的,由于1937年的收入记录时间过短,无法进行比较,而1938年的收入情况并无太大影响,所以本文实际上考察的收入情况是从阳历1938年到1945年。

关于市进册收取的货币问题,市进册中的收入记录显示在1942年6月21日之前收的是旧法币,从21日起收新法币[1],也就是汪精卫伪政权发行的中储券,而且还涉及二者的兑换比例问题。到抗战中期,日本除了进行军事侵略和政治控制之外,还对金融和贸易进行垄断,不断设立新银行、发行新钞票。1941年1月,在南京设立伪“中央储备银行”,发行伪“中储券”,以与重庆国民政府的中央银行相互区别。3月,汪伪中央储备银行正式发行储备券,并挂牌定值,开始牌价为旧法币100元兑换“中储券”77元;到5月20日,牌价改为旧法币100元兑换“中储券”50元;到6月1日,汪伪财政部正式通告:以旧法币2对1的比率与“中储券”兑换,并以“中储券”为正式的市场流通货币(主要在日伪占领的华东、华南地区流通),定于6月23日,旧法币全部作废并停止使用[2]。直到抗战胜利后,国民党政府财政部才于1945年9月28日,以法币1元兑换“中储券”200元的比率收换“中储券”,又恢复使用旧法币[3]。而市进册在阳历1945年收取的一直是“中储券”,直到1946年(即阴历1945年底)起开始重新收取旧法币。所以在接下来的各项收入表格中全部填写的是旧法币面额,否则无法正确分析判断其收入变化情况。

二、老鼎丰酱园抗战时期酱生、酱批及酱渣的收入

1938年—1945年酱生、酱渣及酱批收入情况表

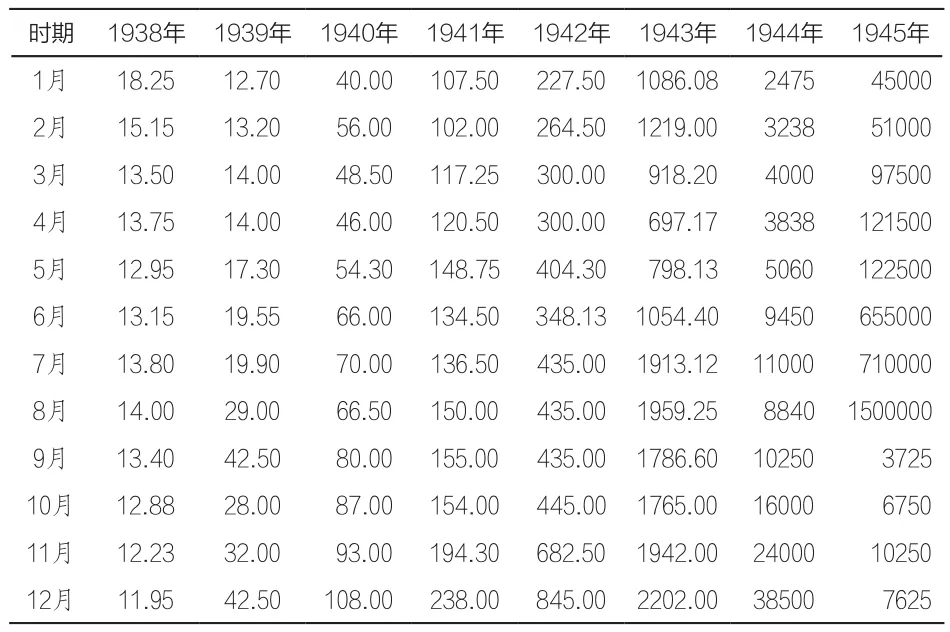

由此表可以看出,老鼎丰酱园酱类产品在抗战时期每年的收入都是逐渐递增的,而且幅度极大,尤其是1942年改收“中储券”之后。但是,我们都知道任何企业的收入都不会像这样成千上万倍地递增,这都是受到了抗战时期通货膨胀、物价上涨的影响。所以,这个表格的收入情况变化并不能完全符合老鼎丰酱园酱类产品实际收入情况,因此必须将不同阶段的通货膨胀率考虑进去,将不同阶段的收入额进行折算之后才能加以对比。对于折算的比率问题,由于嘉兴、平湖地区保存的物价资料比较缺乏且不成体系,上海作为近代中国经济的中心,杭嘉湖地区的物价变化在很大程度上受上海地区物价变化的影响,因此本文以1937年至1945年上海市中等粳米的市价作为参考比率。下面是抗战时期上海市中等粳米的批发市场价:

上海中等粳米批发市场价(每市石156市斤) 1938年—1945年 单位:元

需要注意的是,自1945年9月开始的上海市中等粳米市场价应该是以法币为单位的,而非汪精卫伪政府发行的“中储券”。前面已经提到抗战胜利后,国民政府以1法币兑换200“中储券”,开始回收中储券,但是老鼎丰酱园在1945年一直收取的都是“中储券”,所以这里有必要把这4个月的中等粳米市场价以“中储券”为单位来计算。因此,我们以1938年的平均物价为基准,就可以根据上表算出抗战时期历年上海市平均物价相对于1938年的通货膨胀率。

1938年—1945年通货膨胀率

同时,为了使数据尽可能准确,笔者将1938年酱生、酱批和酱渣11个月之收入平均之后,算出整年的收入分别为7807.93元、20663.54元和495.52元。所以,考虑过通货膨胀及其他因素之后的平湖老鼎丰酱园酱生、酱批和酱渣的收入如下表:

1938年—1945年酱生、酱批及酱渣收入表(调整之后)

我们可以看到,调整之后每年的收入表显示酱生、酱批及酱渣收入变化很大。比如1938年、1939年和1940年酱生的收入先是剧增后又骤减,这其中固然有其他因素,但是在笔者看来,这跟通货膨胀因素考虑得不周全有很大关系。酱生的收入记录每个月都有记账,而在这一年中每个月的通货膨胀率又是不同的,如果把每个月的通货膨胀率都算一算,又显得过于繁琐。虽然目前所得出的收入并不能真实反映其收入情况,但是接近事实,或者说收入变化与事实并无两样。接下来便是要分析其各项收入之变化及比重了。

三、老鼎丰酱园抗战时期酱生、酱批和酱渣的收入变化及所占比重

为了更好地显示老鼎丰酱园各项收入之变化,笔者制作了几幅折线图来展示其变化趋势和走向。

酱生收入变化趋势图 单位:旧法币(元)

从图中可以看出,抗战时期老鼎丰酱园酱生的收入在抗战初期收入很少,但到了后期增加速度极快,虽然个别年份稍有回落,从整体上来看是呈迅速增加趋势的,前后相差有四五倍之多。

酱批收入变化趋势图 单位:旧法币(元)

从图中可以看出,在抗战初期酱批的收入就很高,在后期虽然也有大规模提升,但是幅度不大,只有两倍之多。中间的回落很大,变化幅度很大,说明酱批的收入在抗战中期并不稳定。

酱渣收入变化趋势图 单位:旧法币(元)

酱渣的变化幅度也是比较大的,尤其在抗战前期回落比较大,且持续时间较长,但整体上还是呈上升趋势的,且涨幅较大,说明整个酱园业的整体收入也是不断增长的。

酱生、酱批和酱渣收入比较图 单位:旧法币(元)

从整体上看,老鼎丰酱园酱生、酱批和酱渣三者的收入在整个抗战期间,都是呈增长趋势的,其中尤其以酱生的增长幅度最大、酱渣次之、酱批最小,但这并不影响酱批是抗战期间老鼎丰酱园的主要收入来源(后面我会制作另一张图来反映其总收入所占比重)。我们也可以看出酱批在1945年之前的收入一直是最高的,直到1945年酱生的收入才刚刚超越酱批,一方面反映了酱生价格增长迅猛,另一方面也可以看出酱批的市场扩展速度较慢。具体来看,这三者的收入在1938年至1939年是增长的,且涨幅很大;但是到1941年则是下降的,之后的收入呈现增长趋势,除了1944年稍有回落,其他时间的涨幅还是非常明显的。

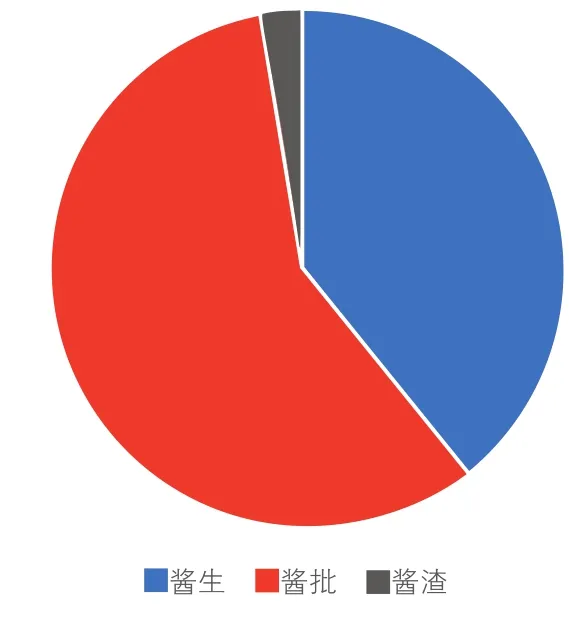

这是一幅抗战期间酱生、酱批和酱渣总收入所占酱类产品的比重图,从图中我们可以看出,酱生和酱批是其主要收入来源,其中酱批更是占到一半之多,酱渣的收入最少,但是在生产过程中不可避免地会产生酱渣,所以酱渣的收入变化可以反映总体产量的变化。

四、对老鼎丰酱园酱生、酱批和酱渣收入变化原因的简单分析

首先,物价因素。一方面,抗战时期物价极不稳定,而且日伪政府经济剥削严重,极大地影响了人民的购买力;另一方面,笔者前面提到在抗战期间通货膨胀是极其严重的,所以在计算其收入的时候不可避免地会产生偏差。

其次,战争因素。抗战期间,民族企业尤其是私营小本企业容易受到战争的冲击。老鼎丰酱园酱类产品的原料黄豆很大一部分来源于安徽省,战争的原因致使很多水利设施年久失修,水灾、旱灾频繁,黄豆种植受到影响;战争造成交通断绝,也严重影响黄豆供应。幸运的是,老鼎丰酱园生产的酱是生活必需品,因此即使是在战争期间,酱园生产还是能维持下去,并保有一定收入的。

再次,市场因素。老鼎丰酱园的主要市场是杭嘉湖地区,在抗战时期逐渐扩展到上海、苏州等周边地区。但是上海市酱园众多,经营酱园的有本地帮、海盐帮和宁波帮,老鼎丰酱园进入上海市场,不得不面临其他酱园的激烈竞争。

最后,经营管理因素。老鼎丰酱园在经营管理方面逐渐向现代化管理方式靠拢,实行经理制,运用现代化模式进行经营管理,这使得酱园得以在战争期间得到保存,并逐渐扩大经营规模。当然,这其中还有其他更深层次的因素,需要进行更深的挖掘。

注释与参考文献:

[1]老鼎丰酱园档案,全宗号L297,分类号1,案卷号54,市进册民国三十一年。

[2]政协无锡市北塘区文史资料文员会:《北塘文史资料 第1辑》,1989年,第128页。

[3]中国科学院上海经济研究所、上海社会科学院经济研究所编:《上海资本主义典型企业史料南洋兄弟烟草公司史料》,1958年,第755页。