热带西太平洋海洋系统物质能量交换及其影响

——中国科学院海洋先导专项介绍*

孙 松 孙晓霞

(1. 中国科学院海洋研究所 海洋生态与环境科学重点实验室 青岛 266071; 2. 胶州湾海洋生态系统国家野外科学观测研究站 青岛 266071; 3. 中国科学院大学 北京 100049; 4. 青岛海洋科学与技术国家实验室 海洋生态与环境科学功能实验室青岛 266071)

中国科学院战略性先导科技专项(A 类)“热带西太平洋海洋系统物质能量交换及其影响”(简称“海洋专项”)于2013年7月启动, 专项经费11.5亿元人民币, 这是中国科学院有史以来在海洋领域投入最大的一个项目, 是中国科学院先期启动的10个A类先导项目之一。该项目以热带西太平洋为重点、兼顾东印度洋和印尼贯穿流区域, 开展海气相互作用、海洋环境安全与生态系统演变、深海极端环境与生命综合研究, 研发一批海洋探索与研究急需的海洋装备, 从整体上提高我国海洋探测与研究能力, 在我国海洋研究领域发挥先导作用。

1 海洋专项的科学意义

我国的海洋研究起步较晚, 受到海洋意识、综合国力和海洋探测装备等方面的诸多限制, 主要海洋研究大多局限于中国近海资源与环境的研究, 对深海大洋的研究鲜有涉猎, 并且有限的调查研究仅限于大洋上层。因此, 我国对全球海洋、特别是深海和大洋的动力环境、资源状况缺乏系统了解。海洋专项从“海洋系统”的角度, 以系统内上-中-深层水体、海洋-大气、近海-大洋等多界面的物质能量交换和输运过程为主线, 开展热带西太平洋及其邻近海域物理过程、化学过程和生物过程的多时空尺度、多学科综合探测与研究, 推动我国深海大洋理论与技术体系的构建和发展(中国科学院海洋研究所, 2016)。

热带西太平洋及其邻近海域以其强烈的海气通量交换过程在全球气候变化中具有重要作用。暖池温度的微小变化会影响大气辐合、辐散以及垂直运动,进而对热带乃至全球气候变化产生重大影响。近期研究表明全球气候系统中存在热量丢失现象(Trenberthet al, 2010), 深海有可能是丢失热量的去处。深入开展热带西太平洋关键区域海洋系统的物质能量交换研究, 将进一步提高和更新对西太暖池变异与海气耦合机制的科学认识, 揭示深海在维持全球气候系统热量平衡中所扮演的角色。

西太平洋暖池与西边界流是影响我国近海生态系统稳定性和演变趋势的重要驱动器。开展近海-大洋协同研究, 明晰西太平洋暖池及其主流系对近海生态系统稳定性和生物资源变动的影响, 有助于解析大尺度生态系统的变动和生态灾害的问题, 深化近海生态系统演变规律的认识, 从而完善近海生态系统动力学理论。

西太平洋及其邻近海域海底活跃的构造和流体活动塑造了特殊的深海生态系统, 构成了我国科学家跻身国际海洋科学前沿得天独厚的地理区位优势。需特别指出的是, 国际上对该海域深海极端环境尚缺少系统探测与研究。通过探测该区域海山与热液系统, 在其与水体的物质能量交换过程、深海生命过程等方面取得新发现和新认知, 将填补该区域深海海洋科学的研究空白, 同时推动我国海洋探测高新技术的发展。

2 聚焦的关键问题

海洋对经济社会发展和人民生活提高的重要意义毋容置疑, 海洋变化影响到我们生活的各个方面,但是我们对海洋的了解不足 5%, 未知区域主要是深海, 也就是水深200米以深的水域。我们不仅对深海海底缺乏了解, 对深海的水体同样缺乏了解, 例如大洋环流、物质与能量交换、海洋生物多样性和生物地球化学循环等。人们关注的很多问题有待解决, 如气候变化-热量传递、海洋酸化、海洋中的溶解氧变化、海洋生物多样性、神秘的海底-化能生态系统、海洋生态灾害等。在这种情况下, 海洋专项应该做什么?如何体现海洋领域的“先导性”?经过多方面的调研与思考, 我们聚焦目前海洋领域所关注的重点问题:(1) 海洋信息获取——海洋观测系统的建立。该观测系统将有别于通常的业务化观测系统, 从科学研究的角度出发, 基于近海和大洋上一些关键科学问题,在一些敏感区域开展有针对性的观测; (2) 海洋生态系统健康——健康海洋、海洋可持续发展与蓝色经济发展密切相关, 我们将对近海环境与生态系统变动进行综合研究, 在已有研究的基础上, 将研究的重点放在邻近大洋与中国近海协同研究上。针对中国近海出现的生态系统演变、海洋生态灾害的发生、海洋生物资源可持续利用、海洋生态系统承载力等方面的问题, 探索黑潮变异对中国近海的影响, 将中国近海环境变化、人类活动、陆源物质输入与黑潮变动等因素进行综合研究, 从海洋系统的角度研究中国近海生态环境现状和发展趋势以及应对策略; (3) 对海洋未知世界的探索——深海极端环境与生命的探索。海洋领域最大的挑战在深海, 深海探测的最大挑战在装备, 没有现代化的装备、一流的技术队伍和科技支撑队伍, 要开展深海探索与研究只能是“望洋兴叹”。因此, 我们将重点放在深海探测与研究综合平台的建设、深海研究体系的建设, 在国际海洋前沿领域开展创新性的研究, 全面提高海洋探测与研究能力, 进入国际一流国家行列。基于此, 实现深海地形、环境、资源、生态系统、生物多样性、环境适应机制、生命进化机制等方面的新认知; (4) 提高海洋装备研发水平。在科学目标驱动下的海洋设备研发, 不片面强调设备的单项指标, 而是强调设备的系统指标, 做到“能用、好用、易用、耐用、方便、便宜”。在深海装备体系建设中做到“下得去、看得见、测得准、拿得上、用得起”。根据设定的科学目标, 有针对性地研发急需设备, 与已有的设备进行集成, 形成完整的深海探测与研发体系, 将科学考察船、深潜器、海洋探测工具、海洋技术体系建设、技术队伍和科研队伍作为一个整体进行综合部署, 科学与技术有机结合, 全面提高我国深海探测与研究水平。

3 研究区域的选择

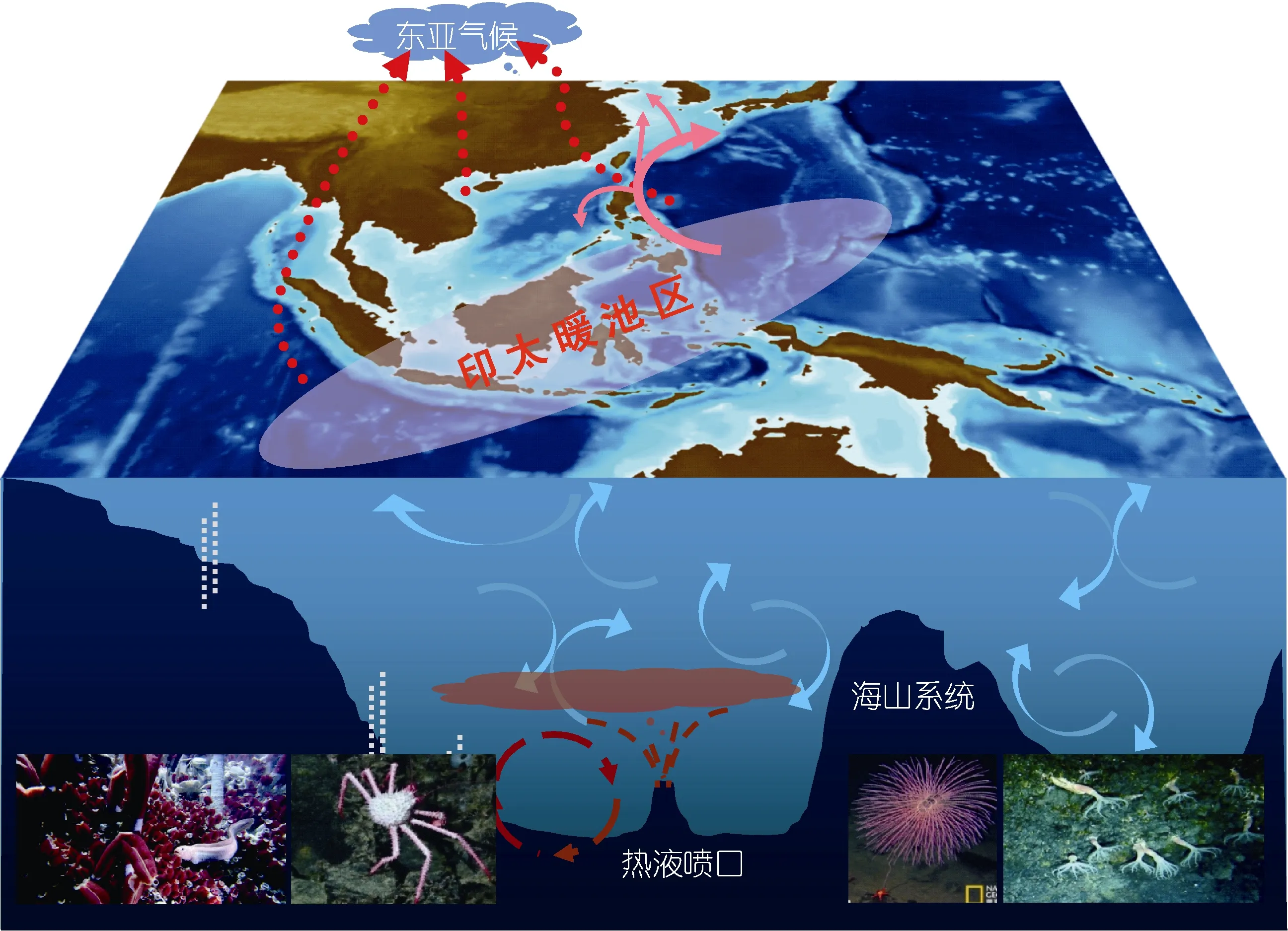

海洋专项选择热带西太平洋作为重点研究区域,同时兼顾东印度洋和印尼贯穿流的观测与研究(图1)。热带西太平洋对于我国乃至世界都很重要, 这里是我国重要的出海通道, 具有十分重要的战略意义。从科学角度出发, 该区域是海气相互作用研究的重点区域。海洋热量传递是海洋领域的热点问题。热带西太平洋是全球海洋热量最高的区域, 也是暖池所在地, 其海洋热量变化将会对全球气候、特别是东亚气候产生重要的影响, 在这个区域我国科学家牵头提出的“热带西太平洋海洋环流与气候”研究计划受到了国际重视和积极参与(Huet al, 2015)。热带西太平洋也是黑潮的发源地, 海洋环流复杂, 其海洋环流变动将会影响到黑潮的变动, 而黑潮的变动将会对我国近海生态环境产生重要影响。此外, 热带西太平洋的海底特别活跃, 分布有众多的海山、热液和冷泉,对深海研究来说也是一个非常理想的区域, 而且这个区域的深海研究相对薄弱。考虑到海洋热量传递、东印度洋对我国气候的影响, 我们的研究区域也涉及东印度洋的研究和对印尼贯穿流的观测。

图1 中国科学院海洋先导专项重点研究区域(孙松等, 2016)Fig.1 The key research region of the Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences - Western Pacific Ocean System: Structure, Dynamics and Consequences (Sun et al, 2016)

4 总体研究思路

海洋专项的总体目标是建设一个平台、形成一个体系、建设一支队伍、在一些关键领域取得突破, 取得一批科研成果, 获取大量样品和资料, 为未来发展打下坚实基础, 在能力建设上进入国际先进国家行列, 在我国海洋探测与研究中起到引领作用。

在大洋研究中, 加强对西太平洋海洋环流的观测。尽管西太平洋已经有很多的观测, 但主要是表层观测做得比较多。海洋专项将重点放在深海环流的观测上, 通过深海潜标的布放, 在西太平洋暖池区建立深海观测网, 对深海环流进行观测, 同时通过与印尼的合作加强对印尼贯穿流的观测和东印度洋的观测。在观测方式上, 除建立以潜标为主的观测网的同时,加强船基走航观测; 在观测内容上, 在物理海洋观测的同时, 进行海洋生产力、海洋生物多样性和海洋生物地球化学循环的观测与研究。

在近海研究中, 关键在于通量的观测。通过黑潮进入中国近海的生源要素、生物多样性、溶解氧、海洋热量的输入等, 在中国近海和黑潮流经区域布放潜标, 与已有的浮标网和科考船走航观测相结合, 研究黑潮变异对中国近海环境与生态系统的影响以及海洋生态灾害的发生与黑潮变异之间的内在联系。尽管我们重点关注黑潮变异对中国近海的影响, 但并不是不重视近海自身环境的变化: 河流输入、污染物排放、海岸带工程和渔业活动等, 应该是在充分考虑黑潮及其分支变化的前提下, 研究中国近海生态系统变化-过程、机理与发展趋势。

在深海研究中, 重点是对深海极端环境与生命的探索与研究。首先绘制高精度海底地形图, 对西太平洋海山、热液和冷泉以及深海平原进行探测与研究,最关键的是能够下得去, 以深潜器作为载体, 利用搭载的高清摄像机获取海底影像资料, 观察海底生物类群与生长环境, 并且能够通过各种取样工具获取深海生物样品和海底地质样品。通过深潜器上搭载的化学传感器探测深海化学环境, 通过自己研发的设备, 在海底进行原位观测。同时能够在海底开展原位实验, “将实验室搬到海底”。要达到这个目的, 我们必须具备高精度动力定位的能力, 同时要具备海洋大型拖网、海洋沉积物柱状取样和岩石取样的能力, 以便获取更多的海洋生物与地质样品; 科考船要具备海上现场样品处理、分析与保藏能力。在研究方式上,将近海、大洋、深海作为一个整体, 从海洋系统水平上开展综合研究(图2)。

5 实施方案

建立以“科学”号综合考察船为旗舰的海洋专项海洋考察船队, 成立海洋考察协调委员会, 重点保证海上考察任务的完成, 在西太平洋、印尼海峡和东印度洋建立以海洋潜标为主的深海观测网, 在近海关键海域布设近海潜标观测网、与已有近海浮标观测网进行衔接, 设立近海和大洋观测断面与站位进行船基观测和走航观测, 系统获取近海和大洋海洋环境信息。物理海洋、化学海洋和生物海洋以及海洋地质不同专业的科学家在同一条船上、围绕同一个科学问题、从不同的角度开展综合交叉研究。

图2 海洋专项总体研究思路(孙松等, 2016)Fig.2 Overall research framework of the Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences - Western Pacific Ocean System: Structure, Dynamics and Consequences (Sun et al, 2016)

为保证海洋专项的有效开展, 首先要使“科学”号尽快投入使用, 以最快的速度使所有船载设备能够工作起来; 深潜器必须在最短的时间内完成建造工作, 没有深潜器和相关的深海探测与取样设备的协同作业, 深海部分就不可能开展, 获取深海样品和环境数据是保证深海项目有效开展的前提和保障。深海观测网的建设是获取深海连续数据的基础和保障,所以必须成立一个委员会, 对深海潜标和相关配套设备进行集体研究和统一招标。如果不能在短时间内完成这个艰巨的任务, 西太平洋深海环流的观测也将成为空话, 所以能力建设是第一位的。如果相关设施不能按期完成, 整个海洋先导任务就不可能取得进展, 更谈不上按期完成任务。所以必须全力以赴做好移动平台、船载设备、观测设备的配套、施放、回收和组成体系。

在大洋研究中, 针对关键科学问题, 以获取信息、改进模式、提高认识为重点。在近海以综合集成研究为主, 重点在于对一些重要生态现象、海洋生态系统演变和海洋生态灾害、海洋生态系统承载力和近海环境可持续发展的应对措施, 强调“用得上、有影响”。在深海研究中重点在于对海底热液、冷泉和海山的探索, 不片面强调深度, 聚焦在深海领域一些关键科学问题。重点对 1000—4000米深度范围进行探索, 这个深度上的地质环境复杂, 生物多样性高, 资源丰富, 科学问题突出, 在一些重要区域将探测深度延伸到 6000米。在作业顺序上, 首先进行海底地形图的绘制, 同时对海洋重力、磁力和渔业资源进行走航观测, 根据地形地貌确定重点区域, 通过对高精度地形地貌的分析、海洋环境特征的探测来确定冷泉和热液的位置、海山的高度和地形特点, 利用船载缆控水下机器人进行现场观察、探测和取样, 然后使用大型拖网和重力采样器等获取生物和地质样品。重点提高深海现场观测、现场测定和现场实验的能力, 在总体能力上达到国际先进水平, 在一些特殊领域力争达到国际领先水平。

在设备研发方面, 优先启动和保证急需、简单、配套设备的研发, 目标是能够尽快服务于科研目标的完成, 不片面强调指标, 但是要做到准确、可靠、实用, 马上能够用得上; 其次重点保证我国急需、但是受到国际封锁或者限制的大型设备, 例如自主式水下机器人(AUV)、大洋滑翔器(Ocean Glider)和一些自动观测设备。

6 预期成果与贡献

海洋专项经过5年的实施, 预期将构建西太平洋关键区域海洋环境数据库系统和深海环流的全水体海洋模式, 形成西太平洋暖池海洋三维动力环境再分析数据集, 确定调控东亚气候系统的海洋前兆预报因子, 分析热带西太平洋深层海洋环流对暖池热含量变化的预报时效, 分析暖池变化对东亚季风预报的时效, 初步建立新一代印太区域海洋大气环流耦合数值模式, 为我国海洋综合环境信息保障、海洋空间安全、防灾减灾等提供科技支撑;

量化邻近大洋对近海生态系统的物质和能量通量, 阐明大洋影响中国近海生态系统演变的机制和程度, 建立大洋-近海耦合的近海生态系统动力学模型, 发展近海海洋生态系统演变与生态灾害理论体系, 为近海生物资源可持续利用、生态与环境保护管理提供科学依据和理论指导;

获取高分辨率海底地形地貌图, 包括卡罗林海山链区和马努斯海盆热液区(1∶25万), 重点解剖海山(1∶5万), 热液喷口(1∶1万); 海底重力异常和磁力异常图(1∶50万); 建立环境信息库及地质、生物样品库、基因资源库和天然产物库; 进行微生物资源开发利用; 认知热带西太平洋海底生态系统特征; 揭示深层环境对上层海洋环境的影响;

完成“自主式观测系统”、“海洋连续观测系统”与新型海洋观测系列传感器与采样系统的研制及示范应用, 构建我国深海调查技术装备体系, 提升我国深海海洋观测探测能力, 为构建和发展“我国空天海洋能力新拓展体系”做出积极探索和实质性贡献。

中国科学院海洋研究所, 2016. 热带西太平洋海洋系统物质能量交换及其影响. 中国科学院院刊, 31(增刊): 74—79

孙 松, 孙晓霞, 2016. 对我国海洋科学研究战略的认识与思考. 中国科学院院刊, 2016, 31(12): 1285—1292

Hu D X, Wu L X, Cai W Jet al, 2015. Pacific western boundary currents and their roles in climate. Nature, 522(7556):299—308

Trenberth K E, Fasullo J T, 2010. Tracking earth’s energy.Science, 328(5976): 316—317