垦牧文化:江海文化之源

◎ 张建国

垦牧文化:江海文化之源

◎ 张建国

大生二厂全景

清光绪二十六年(1900),经多次考察通海交界处的吕四场海滩荒地后,张謇论证开办垦牧公司的可行性方案。经考察,专家认为盐碱地可种植棉花。于是张謇决定废灶兴垦,既可以安排沿海地区大批的劳动力,又可解决大生纱厂的原料问题。清光绪二十七年(1901)五月,张謇等筹资兴办的通海垦牧股份有限公司正式成立。公司成立后,开垦荒滩,修筑海堤,经营盐业,垦牧植棉,开办工厂,兴办教育,把人生的坐标从做官转为脚踏实地办实业与教育两件大事。

发源于吕四场的张謇垦牧文化因其独特的资源禀赋和地理区位,孕育和形成了江海平原上特色鲜明、富有魅力的江海文化。追溯历史,张謇在长期的垦牧实践中积淀起来的垦牧文化在许多领域引领时代之潮流,开风气之先导,既包含着对中国传统文化的继承和现代化改造,又包含着对外来文化的中国化改造,从而形成中西合壁、古今结合的中国早期现代化思想。今天我们研究江海文化,其源出自张謇在吕四场孕育的垦牧文化,其内涵和时代价值不言而喻。

垦牧文化之一:吃苦耐劳、自强不息

张謇倡导的垦牧文化,因其特有的地域特色,形成了既具有中国传统文化又体现独特的吃苦耐劳、自强不息的江海文化特征。张謇通过屡次科考而至状元及第,本身就表明传统的儒家学说对他的潜移默化,形成了他优秀的儒家文化的价值观念,在他身上随时可看到他忠君爱民、忧国忧民、讲究气节、谦逊俭朴、艰苦奋斗的儒雅风度。江海独特的风土人情又孕育了张謇特有的文化性格。在创办通海垦牧公司时,张謇不怕冒风险,甘心受辛劳,殚精竭虑,以百折不挠的精神,经十年努力才初具规模。大规模沿海滩地围垦,这在中国历史上是开天辟地从未有过的事,它周期长,风险大,而滩涂围垦获得的回报相对则很晚。1905年夏天,一场连续5昼夜的大风暴,浪潮足有一丈多高,历尽千辛万苦刚刚建成的7条长堤都被冲毁,牧场羊群几乎完全失散,可以说全军覆没。这场狂风巨潮把公司股东继续投资的勇气都冲掉了,当时一些有钱人不愿投资。是年,当公司决定再招新股8万两时,只有大生纱厂投资2万两。面对这一严峻的形势,张謇没有退缩,而是继续筹划补救办法。后直至1910年才收足30.9万两弥补公司募集开发资金之不足。据姚谦老先生生前在《张謇农垦事业调查》一书中介绍,民国年间曾任福泰公司第四任管垦者叶胥原口述:“当年通海垦牧公司初办,出外一片海滩,中饭不知何处吃,张謇叫每人切几片年糕,烘熟了,用纸包着,放在棉衣服的口袋里,用人的体温使年糕保温,路上肚子饿了拿出吃。张謇本人也是这样做的。”张謇带领下的垦荒大军在吕四场沿海开发中这种吃苦耐劳、坚韧不拔、自强不息、敢为人先的艰苦创业精神正是中华民族精神的集中体现,也是在长期积淀中形成的江海传统文化的精神源泉。

垦牧文化之二:海纳百川、包容会通

张謇以其开放的精神实现了他垦牧事业的成就。在当年的吕四场,来自东西南北各个地方的移民纷纷带来了各地的风土人情和文化习俗,他们自强不息、思想活跃、勤俭朴素,具有开拓进取和包容会通精神。为开垦荒滩,每逢灾年,张謇实行平粜招工,即以工代赈。仅1902年和1906年两次发生大春荒,通海垦牧公司通过“平粜”每日招募农民10000人左右。1911年3月31日,张謇在垦牧公司第一次股东会演说中回忆公司成立10年之历史时这样说道:“今各股东所见各堤之内,栖人有屋,待客有堂,储物有仓,种蔬有圃,佃有庐舍,商有廛市,行有涂梁,若成一小世界矣。而十年以前,地或并草不生,人亦鸡栖蜷息,种种艰苦之状未之见也。鄙人所以陈述者,欲为营业投资之股东与实业目的之办事人,有休戚相关之意,即不共甘苦,亦不可不知其甘苦耳”(《张謇全集》第4卷第182页)。

由此看来,大量移民的流动性使得张謇审时度势,顺应时变,包容众生,经艰苦努力,让佃者人人有庐舍,在垦区落户定居。正是张謇这种包容会通,海纳百川的开放精神吸引了10多万垦荒大军完成了近代史上的这一惊天动地的沿海开发壮举,实现了他垦牧事业的伟大成就。

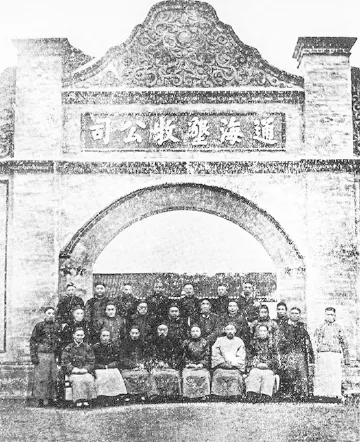

通海垦牧公司第一届股东合影,前排右二为张謇

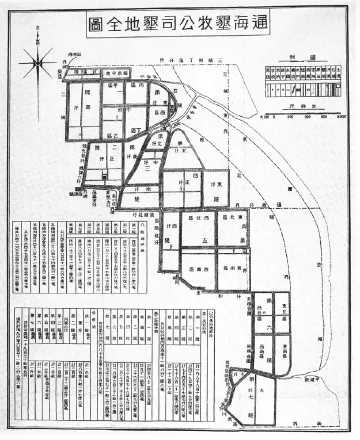

通海垦牧公司垦地全图

垦牧文化之三:现代意识、敢创敢试

张謇倡导的垦牧文化,以其先进的开发理念,世界眼光与现代意识,孕育了近代工业文化,培育了企业精神,推进了近代中国工业化进程。清光绪二十五年(1899),张謇先在通州唐闸办大生一厂,清光绪三十三年(1907)在崇明外沙久隆镇南办大生二厂,1916年在海门长乐镇南筹办大生三厂。大生二厂不办在崇明本岛,而办在崇明外沙又先于海门三厂,主要为了原料、交通关系。张謇曾说,崇明外沙新种洋花,五倍于崇明,且与通州陆地可通。而吕四场的久隆镇地方,距通州唐闸正厂陆路160里。于是向商部呈报请准另行集股,在崇明外沙建设分厂。为扩大生产规模,提高棉纱品质,张謇聘任曹家镇人郁芑生赴英国考察,选购当时最有名的“好特白尔厂”纱机14000锭。1907年4月17日,也就是大生第一次开股东会前不久,有26000纱锭的大生二厂开机,原先唐闸的纱厂就叫做正厂。随后成立大生纺织股份有限公司,统一管理正厂、分厂,张謇在呈请商部注册时大生获准专利20年,百里内不准别家办纱厂,在南通一带取得名正言顺的垄断地位。大生二厂开办后生产的14支“寿星牌”纱条匀色白,信誉很高,在上海一直和外国品牌相抗争,有一定知名度。由此可见,120年前,张謇先生创办大生纱厂,并以此开启了实业救国道路的艰辛探索。当年张謇兴办的大生纱厂积淀了深厚的企业文化,以其先进的开发理念,世界眼光与现代意识,开放、创新、求实、敬业、奋进,培育了一代代大生人,使企业形成强大的凝聚力、向心力,激励着一代代大生人在可持续发展的征途上不断创造新的业绩。

垦牧文化之四:教育兴业、实业兴国

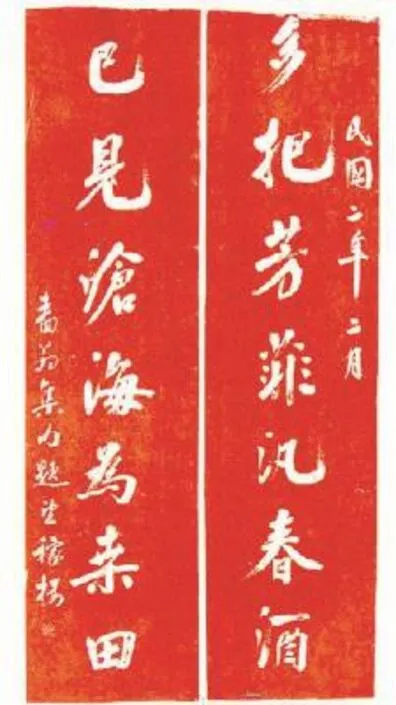

张謇倡导的垦牧文化,以“父教育、母实业”的战略构想,形成了以规划统筹的一整套城乡一体化发展愿景,在通海地区留下了辉煌的事业和先进的思想理念。通海垦牧公司一成立,立即按预定规划筑堤。堤分为外堤、里堤和格堤。外堤是围海挡潮大堤,里堤是通海河港沿岸堤,格堤是各区周围的小堤。这套完整的水利设施有利于挡住海潮、清洗土壤盐碱、降低地下水位。对土地规划,堤内分区,区内分匡,匡内分排,排内分垗,每垗20亩。垗与垗之间有垗沟,排与排之间有排河,区与区之间有堤有河有马路,通过堤过河有涵有桥,出海港口建闸,全境道路四通八达。在筑堤、开河、建闸的同时,十分注重综合治理,达到河成、堤成、渠成、路成、绿化成。在规划中,坚持工农业生产、城镇建设一体化。据《垦牧乡土志》介绍,通海垦区建成后,各地的佃户纷至沓来,公司把土地租给佃户,收到的租税用于建镇造闸、兴办学校和建造厂房。张謇为垦牧公司所在地取名“海复镇”,取“沧海复桑田”之意。外来商人纷纷定居海复镇设店经商。到1908年,河南街与河北中心街已形成一体,总长近两里,呈现一派商业繁荣景象。张謇亲自筹资建成的通海垦牧股份有限公司经10年的艰辛苦斗,使大生纱厂及其系统企业,包括垦牧、棉纺织、机械、面粉、榨油、制盐、内河及长江航运、码头、仓库、金融、房地产等30多家企业。在创办一批企业的同时,还兴办了一批新型的学校。为培养公司急需的人才,张謇在吕四场海复镇及七个堤乡创办慕畴女子初级小学等7所初级小学和1所垦牧高等小学,既学理论和文化科学知识,又搞实验活动,还建起学生实习基地,为大生纱厂发展和垦荒植棉培养大量的农业科技人才。著名历史学家、教育家章开沅先生在为新版的《张謇全集》所写的序言中这样评价张謇,“大生纱厂的初见成效,感动了中国,更感动了张謇自己。他没有就此却步,而是更为奋勇向前,兴办通海垦牧公司,创建通州师范学校,设立南通博物苑,乃至参与举办南洋劝业会等等,无一不是开风气之先的大举措,无一不是在神州大地上萌现的新事物。”

张謇所题通海垦牧公司望稼楼对联

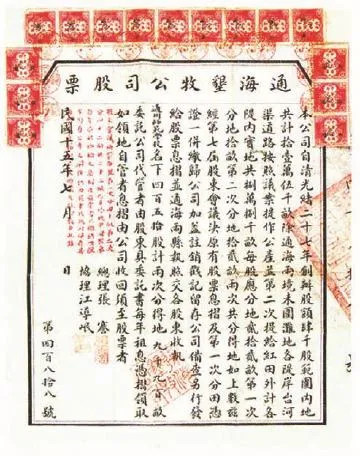

通海垦牧公司股票

张謇先生倡导的垦牧文化,发源于吕四场,而开花结果在广柔的江海平原。张謇领导的通海垦牧公司在推进沿海开发的进程中,先后有10万大军肩挑手推大迁移,大举北上推进垦荒,直至连云港云台山脚下,绵亘500多公里围地500万亩,垦荒近两百万亩。经20多年经营,先后创办了50个万亩以上的垦牧大公司,养活了几百万人,造福了一方,其影响遍及全国,在中国是开天辟地从未有过的事,成为近代中国民族工业仅有的一个“黄金时期”,在中国的近代史上留下了辉煌的一页。

发源于垦牧文化的江海文化既与讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、求大同等中华传统文化的思想精华有着内在一致,又赋予了具有江海地域特征的包容、自强、开拓、崇文、务实、细作的地方区域文化特色。江海文化的自强性、包容性、开拓性正是当年张謇领导的垦牧大军在与自然界的博击中,一代代盐民、垦民吃苦耐劳、务实肯干、开拓创新使得近代南通成为全国重要的盐业基地、纺织基地、教育基地,并孕育出了垦牧文化。正如章开沅教授评价:张謇的事业又并非局限于实业与教育两大部类,而是谋求通海地区经济、文化和整个社会的协调发展。

——以芜湖县裕中纱厂为例