凸显STEM教育的初中物理教学设计初探

——以“浮力”教学为例

王玥月 陆建隆

(南京师范大学教师教育学院,江苏 南京 210097)

·初中园地·

凸显STEM教育的初中物理教学设计初探

——以“浮力”教学为例

王玥月 陆建隆

(南京师范大学教师教育学院,江苏 南京 210097)

以学科整合为背景的STEM教育在中学科学教育中发挥着越来越重要的作用.本文从初中物理课程实施的效果以及初中生思维特征的分析出发,结合STEM教育的理念对初中物理教学进行重新设计,并将其运用于初中浮力的教学设计之中.

STEM教育;学科整合;浮力教学设计

1 问题的提出

随着科学技术的进步,局限于单一学科体系内的研究难以取得突破性的进展,而多学科的融合以及先进技术的应用不仅为研究者开辟了新的研究视角,也对人类的生产生活做出了重要的贡献.在科学教育界,“学科整合”也成为研究者越来越关心的话题,通过学科整合的方式培养更多的复合型科技人才成为美国以及欧洲国家的重要教育举措.为了实现“学科整合”的教育理念,教育工作者提出不同的方针和策略,美国在上世纪八十年代提出的STEM教育就是其中之一.

STEM是科学(science)、技术(technology)、工程(engineer)和数学(mathematics)的缩写,STEM教育提倡将这4门学科有逻辑、有组织地结合起来,以科学知识为中心,以数学为辅助工具,让学生积极参与到工程、技术的实践中,培养学生解决实际问题的能力.最初,STEM教育在本科生的教学活动中开展较多,近年来,随着国际社会对STEM教育和课程整合的重视,STEM教育逐渐渗透到中学科学教育中.作为初中科学中的基础课程,物理成为教育者实施STEM教育的重点研究对象.那么,STEM教育能给初中物理教学带来怎样的改变?作为教师,又将如何在教学中开展STEM教育呢?

2 初中物理教学开展STEM教育的重要性认识

从课程实施的角度来看,STEM教育更能体现物理教学的实践性和物理规律的关联性.多年来,我国初中物理教学一直致力于开发探究式教学模式.探究式教学最初的构想是以学生主动探索、认知物理现象和规律为目标.然而,在实际教学过程中,学生的思维过程常常被教师规划为一条统一的“路径”,而基于学科课程教学目标的探究过程也就显得有些形式化.STEM教育与探究式教学相同的是强调学生的主体地位,重视发挥学生在知识建构上的主动性.但不同之处在于,STEM教育更关注物理规律在实际问题解决中的整合与应用.学生通过对问题的分析研究,运用不同的科学知识找到问题解决方法,并从中学会灵活地运用这些规律来解决其他相关的实际问题.这一过程有利于帮助学生将所学知识运用于实践中,同时也能很巧妙地整合所学的自然规律.

从认知发展的角度来看,STEM教育能够促进初中学生思维的开放性和系统性.它鼓励学生从学科内部框架、跨学科概念间的联系、探索性思维的运用这3种基本角度思考问题,这对学生的思维层次提出了较高的要求.认知发展阶段理论认为,初中生的思维处于形式运算阶段,能够进行更为抽象的思考,例如科学实验中最为需要的假设和演绎推理能力、数学中的逻辑思维能力到中学阶段才能发展起来.[1]因而,初中生已具备了开展STEM教育所要达到的思维能力要求.不仅如此,通过在中学物理中实施STEM教育又能相应地促进学生思维能力以及学习能力的发展.在STEM课堂中,问题的解决或者学习项目的实施需要学生运用多领域的知识才能完成,并且往往得到答案的途径并不唯一,这也就促使学生积极地探索问题,主动地通过查询资料、动手实验、计算推理等各种途径来得到问题解决的方案.[2]在这一过程中,学生的思维会变得更加灵活主动,他们的探究能力、沟通能力、自控能力等也能得到有效的锻炼和提升.

3 初中物理教学凸显STEM教育的教学设计探讨

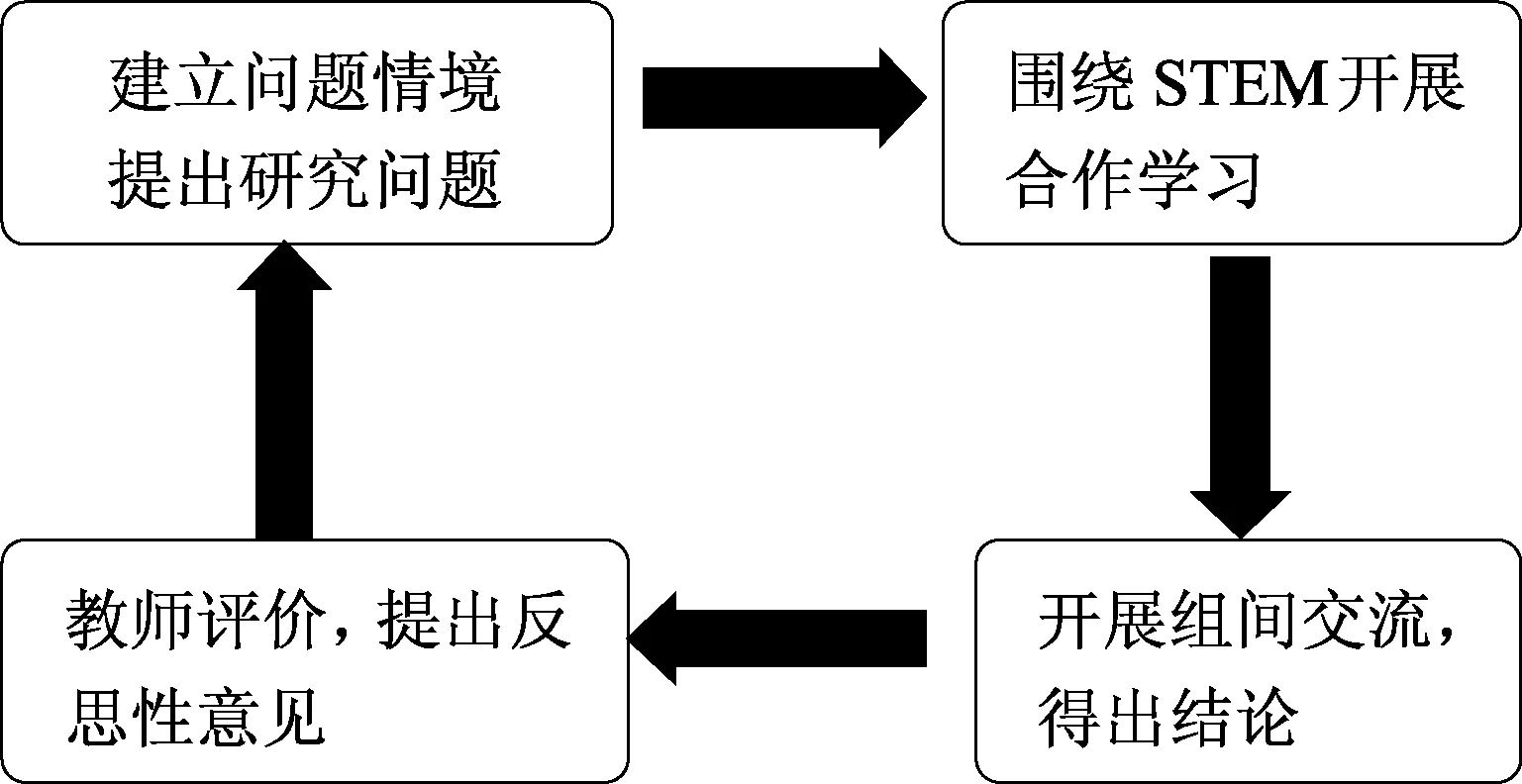

STEM教育在课程设置上,系统地整合了科学、技术、工程、数学等多学科领域;在教学方法上,构建学生能够自主探究问题和实施项目的学习过程;在培养目标上,鼓励学生积极参与科研实践,拓宽学生的认知领域.有学者认为STEM教育体现了学生知识发展的开放性和动态性[3].课程的设计借鉴了实际科学研究中以问题为中心、不断质疑和提出新问题的研究思想,突出设计问题与解决问题的循环过程.还有学者认为STEM思维路径是一条系统的思维路径[4],它包括了组成思维的各个重要部分,如已知概念、目标问题、实践等等.当学习者参与到学习过程中时,他的思维会经历系统的变化过程.结合STEM教育的相关理念以及STEM教育的研究成果,笔者设计了以下体现STEM教育的物理环形教学模型(图1).

图1 环形教学模型

在以上模型中,第1步,建立问题情境.情境的创设要使学生易于发现问题并能应用STEM 4门学科知识.一般来说,创建以生活中的物理现象为背景的问题情境作为切入点更易于被初中生理解和接受.第2步,开展合作学习.根据学生的特长进行分组,鼓励学生运用STEM 4个学科来进行理论和实践的研究.研究工具不再只局限于教师提供的实验仪器,学生可以利用低成本的、易于获得的物品来搭建实验仪器.实践过程中,学生利用查找资料、分析数据等不同的方式来进行研究,充分发挥他们学习的主动性.第3步,组间交流讨论环节.这一过程可以由学生自行组织,讨论的方式有多种形式如报告、辩论等等.学生通过对不同方案的比较得出问题解决的最理想结果.第4步,评价总结.教师针对学生研究和讨论过程作出评价,鼓励学生提出更新颖的解决方案,纠正不合理的方法和错误的观念.教师还可以引导学生对问题本身进行反思或者作出新的假设,让学生进行更深入的研究.

4 初中浮力教学设计中凸显STEM教育的设计与实践

浮力是初中物理中非常重要的教学内容,人们对浮力这一节内容进行过大量的教学设计.以下我们结合STEM环形教学模型,以初中物理教材“浮力”这节课的教学内容为例,建立以问题为中心的STEM教学设计.

4.1 课堂导入:创设问题情境,引导学生发现问题

图2 问题情境

问题情境的引入是要学生自己发现问题、提出猜想.这里我们使用最常见的物品设计问题情境(如图2所示):左边是一罐啤酒,右边沉入水底的和中间的两罐是相同的饮料.首先,要求学生观察现象并从中发现问题.学生通过操作会发现啤酒罐无论以怎样的形态放在水中都不会下沉,而饮料罐只有在底部的凹槽中有部分空气未排出时才可能浮起来.这时,学生自然就会想到一个问题:物体在水中的沉浮与哪些因素有关?

4.2 合作探究:以问题为中心,开展实践研究

图3 实验探究

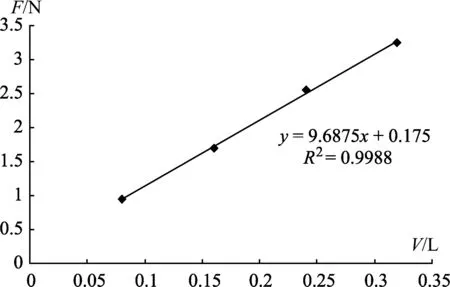

教师要求学生联系所学的知识,通过分组实验来说明物体所受浮力与可能的影响因素之间的关系.此时,不同的学生会提出不同的方案,教师应鼓励他们完善实验设计,将实验付诸实践,检验假设的合理性.其中一组采用易拉罐本身进行实验来验证浮力与体积之间的关系(图3):测量其高度h和截面直径d,并将高度均分为4份.实验过程中,缓慢地将易拉罐浸到水中,每到一个刻度线,读出弹簧秤的读数.根据力的平衡条件,浮力F的大小等于饮料罐的实际重力与弹簧秤的示数之差.在得出浮力与排水体积的4组数据后画出其在坐标图中相应的点,计算得出浮力与排水体积之间的函数关系式.有学生提出直接使用相关软件对数据进行拟合(如图4),最终得出浮力与排水体积间存在线性关系:F=9.6875V+0.175.忽略实验误差,最终得出F=9.69V.

图4 拟合数据

STEM教育提倡以小组合作的形式解决问题或者完成项目,教师根据每个学生的不同特点进行分组,每个组有善于规划的学生、数学成绩突出的学生或是设计实验能力较好的学生.这样分组有利于学生学会如何在团队中展现自己的特长,培养学生的团队协作能力.此外,教师要鼓励学生运用STEM方面的知识来解决问题,如上述小组的学生运用了数学公式和计算机辅助工具表达出浮力和排水量之间的关系.

4.3 组间交流:讨论不同观点,拓展研究领域

STEM教育体现了“整合”的理念,这里的整合不仅包括学科知识间的整合,广义上来讲,也包括不同观点的整合.在实验探究过程中,每个小组的实验设计和结果存在差异.教师需要针对存在的问题组织学生进行讨论,让学生相互交流实验过程,通过分析反思等一系列过程得出一致的结论.此外,讨论的范围不局限于本节课研究的浮力问题,也可以延拓到其他知识点甚至其他领域,例如针对为什么体积相同的啤酒比饮料重的问题,有学生通过对比发现饮料的配料中含有大量的糖,而啤酒中含有酒精,一般情况下糖的密度要比酒精大,因而饮料罐会下沉,啤酒不会.再如,有学生根据易拉罐的沉浮构想出制作简易潜水艇的想法.总之,交流环节应尽量做到在不偏离教学目标的条件下,让学生自由发表观点,而对别人的观点也能做到合理公正的评判,这才能体现STEM教育的开放性.

4.4 评价反思:纠正错误观念,深化研究内容

在评价环节,教师要对整节课进行评价总结.除了对新颖的探究方案、创新观点提出鼓励之外,还要对此过程中出现的错误观念进行分析.学生的思维中有很多先验的观念,这些观念大多来自学生日常的经验,有些带有明显的科学性错误.通过以学生为主导的探究和交流讨论过程,可以初步判断出学生在哪些概念上仍然存在错误的认识,例如有一部分学生始终认为重的物体如铁和铜等金属在水中不受浮力的作用.因此,在学生进行研究和讨论的过程中要善于发现他们在知识上和方法上存在的不足、如果在讨论环节结束之后,学生在某一问题上仍然存在异议,教师可以采用做实验或举例子等不同的方式来纠正学生认知中的错误.此外,本节课的研究重点是在水中探究影响浮力的因素,为了更深入地研究,可以对初始的问题情境提出反思:如果将水槽中的清水换成油或者其他物质,易拉罐状态是否会变化?

与传统教学相比,STEM教育的优势在于充分认识到真实的研究过程的多元性和灵活性,认识到跨学科知识的重要性.在全球科技不断进步的今天,选择正确的教育发展道路对于学生的未来乃至国家的发展都是至关重要的.STEM教育结合当代最先进的教育理论将学生的学习过程方法化、系统化、多元化,通过学生之间的合作,以探究实验的方式充分调动学生学习的自主性,培养学生的科学思维品质,提高学生的STEM素养.

1 凯瑟琳·加洛蒂(吴国宏等译). 认知心理学——认知科学与你的生活[M].北京:机械工业出版社,2016.

2 Asunda Paul A. Mativo John. Integrated STEM: A New Primer for Teaching Technology Education[J]. Technology and Engineering Teacher, 2016, 75(4): 8-1

3 朱丽娜, 叶兆宁. 促进课内外融合的STEM教育实践与反思——STEM教育如何从理念走向实践[J]. 湖北教育:科学课, 2016(1):94-96.

4 Reeve E M. STEM Thinking[J]. Technology & Engineering Teacher, 2015, 75:8-16.

5 李钧.初中物理教学中科学方法教学目标的设置[J].物理教师,2013(12):9-10.

2016-09-03)