清代宫廷文房用具述要之清代宫廷御用砚

文_赵丽红

故宫博物院副研究员

清代宫廷文房用具述要之清代宫廷御用砚

文_赵丽红

故宫博物院副研究员

松花江石桃式砚清康熙 长6.5cm 宽6.3cm 高0.8cm故宫博物院藏

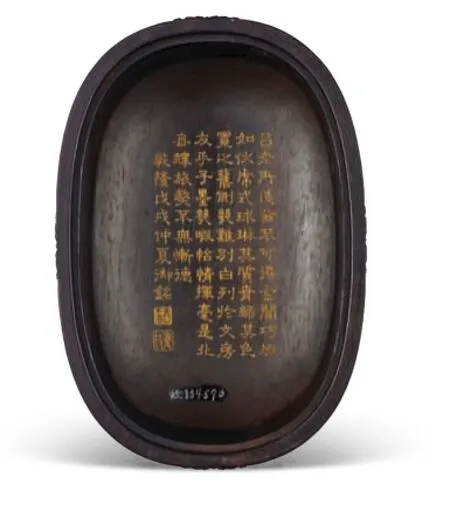

雍正款松花江石长方砚清雍正 长13.2cm 宽9.1cm 高1.4cm故宫博物院藏

清代宫廷文房用具品类丰富,笔、墨、纸、砚以及文房清供陈设器具形式多样。其制作来源广泛,一部分出自内廷制作,另一部分来自地方进贡,或按内廷样式交由地方杭州织造、苏州织造、江宁织造等承办制作,如御用笔、御用纸等。清代内廷设有“墨作”“砚作”,专门负责御用墨和砚品制作。一般是由内廷画师按皇帝谕旨画样呈览准做,即形成“内廷宫造之式”。

清代内廷御用砚品,大部分出于内廷“砚作”,还有一些御用铜匣暖砚出自内廷“铜作”或“珐琅作”,也有一些砚品是交由地方按内廷样式制作的,如乾隆年仿古各式澄泥砚,均交苏州织造承办制作,还有少量来自地方官员的进贡。内廷砚品的制作一般是由如意馆画师画样,御览呈准后再由内廷的砚匠照样制作。每年内廷都有大量的砚品制作,分工明细,除砚作外,还专门有匣作、木作、油漆作,随砚形配盒。一件砚品做好成型以后,一般还要由“刻字作”刻字或镌刻题御制文和年款等。

一、内廷御制砚

清代内廷设有“砚作”,专门负责内廷御用砚品的制作。砚石材料多来自地方开采和进贡,如康熙年间,始以松花石为砚,因石材产自吉林松花江流域,为满洲发祥地,即“龙兴之地”,深受清代帝王的青睐,各朝均承袭制作,并形成内廷定式,成为御笔朱批或赏赐近臣用砚。

清 佚名 乾隆帝是一是二图纸本设色 61.2cm×118cm故宫博物院藏

内廷“砚作”所制松花江石砚甚多,据清《养吉斋丛录》记载:“松花江石也称松花玉,绀绿色,出混同江边抵石山,清圣祖时始创为砚,四朝以来,各有妙制珍藏,滑不拒墨,涩不滞笔,允为佳品。”[1]又“端凝殿为乾清宫东配殿,其南三楹藏康熙、雍正、乾隆间所用砚、墨,其砚悉以松花江石为之,三朝各四十枚,形式不一”[2],记述了三朝松花江石砚的制作情况。嘉道以后,内廷循例备用的砚品仍是四十方。这一时期,石料的开采时禁时开,内府石料匮乏,道光以后,曾下令各地减少例贡,内廷所制砚品很少。清代晚期,砚石的制作逐渐走向衰落。同光时期,砚石开采渐少,石质也少有佳品,其制作工艺日渐式微,终不及前朝。

内廷“砚作”还制作有大量各式仿古石砚,有端石、歙石、紫石砚等,如仿汉石渠阁瓦砚、仿汉未央砖海天初月砚、仿唐八棱澄泥砚、仿宋玉兔朝元砚、仿宋天成风字砚、仿宋德寿殿犀纹砚,集六种砚式分别成套制作,并镌刻御题诗文于砚及砚盒。每件砚品或配以嵌玉木盒,共装一紫檀木盒,极具宫廷特色。此外,还有相同的各式澄泥砚,是由内廷发样交苏州织造制作。

内廷御用暖砚一般出自内廷“铜作”或“珐琅作”,各朝均有各式暖砚的制作。如雍正三年(1725),珐琅作记载:“着做珐琅圆形暖砚二方,用好端石做。”[3]档案记载中的圆形珐琅暖砚均不见实物传世。现仅见有珐琅长方形或风字形暖砚,为内廷政务用砚。又如雍正十三年(1735)正月铜作记载,“传旨:做吉祥砚一方,下安水屉”[4],明确记载了用水屉温砚的暖砚形式。乾隆时期承袭和发展了前朝暖砚形制,用水屉和炙炭同时温砚。暖砚形制多样,有圆形、八角形、长方形、双连形等,并多次制作烧古铜暖砚。如乾隆二年(1737)十一月,珐琅作记载:“珐琅暖砚一方,烧古暖砚一方,传旨:着照珐琅暖砚上花样足子,做铜烧古暖砚二方,再照铜烧古暖砚样,做烧砚十方,足子亦照珐琅暖砚上足子样式,钦此。”[5]其中记述有烧古暖砚一次成做十余方。从中可知,御用暖砚均出自内廷制作。

二、苏州澄泥砚的制作

澄泥砚除内廷“砚作”制作外,还有一些是发往苏州按内廷式样制作,也有一些是照内廷“砚作”做好的蜡样、木样制作,其中所用澄泥原料也是由内廷发往苏州。如乾隆四十一年(1776)十一月行文记载:“传旨:虎砚头项不好看,着拨蜡样呈览,准时向乾清宫要澄泥四块,发往苏州合做虎砚二方,钦此。……于二十九日照虎砚蜡样做得木样,并做样虎砚,随盒交太监如意呈览奉旨:着交苏州照样成做。其颜色务必与原样一样,得时不必刻字,钦此。”[6]这应是一件澄泥虎伏砚的制作过程。乾隆晚期还曾多次制作虎伏砚,分别陈设在内廷或香山、瀛台等各处行宫。

御用澄泥虎伏砚清乾隆 长14.5cm 宽9cm 通高5cm故宫博物院藏

澄泥砚自乾隆四十年(1775)开始大量制作至乾隆晚期一直没有间断制作,均交苏州织造制作。如乾隆四十四年(1779)档案记载:“澄泥砚二方,加用宜兴澄泥三成,烧造砚二方,其澄泥砚交苏州全德,将所传做之澄泥砚,俱照加宜兴澄泥三成之法烧造。”[7]从中可知,澄泥砚的制作不仅有取汾河之泥,而且还有加用宜兴澄泥之法。苏州织造制作完成的砚品,再交内廷,由懋勤殿拟字或由专门刻字人镌刻诗文或款识。故宫博物院现藏砚品中,还有尚未题刻诗铭的各式澄泥砚。如乾隆四十七年(1782)行文记载:“交澄泥二十七块,传旨:着发往苏州成做澄泥砚,足做几分做几分送来。”[8]至乾隆五十年(1785)十二月,分别以大小两份为数成套制作,共计十四份,每份六件,共计八十四件。由此可知乾隆朝澄泥砚的制作数量之多,且均交由苏州织造照内廷样式制作。

三、地方贡砚

除上述交由内廷“砚作”制作的澄泥砚外,地方也有少量的成品砚进贡内廷。特别是乾隆时期,地方进贡的澄泥仿古各式砚,均按内廷样式制作,如乾隆四十六年(1781)《宫中进单》记载,“山西安察使,臣袁守诚,跪进御制铭澄泥砚十八方三匣”[9],应为一套六方的仿古砚品三份。现今故宫博物院藏品中,也有署名“臣徵瑞恭进”款的仿古澄泥砚,其中有附黄纸签墨书:“发下澄泥砚六方,臣等公同阅看,系乾隆年间徵瑞仿古制造承进者,泥质尚细,陶范亦精,惟火气未退,骤难适用,谨奏。”此套徵瑞恭制的砚品,因当时不合用被放置一边,至今仍完好如初。由此可知,澄泥砚除内廷砚作制作外,还有山西、苏州等地制作进贡。至今仍有上千件的各式仿古砚传世,再现了乾隆时期宫廷用砚的基本形式。

端石悬月抄手砚清乾隆 长19.1cm 宽11.2cm 高6.9cm故宫博物院藏

端石鼓式砚清乾隆 直径10.3cm 高2.5cm故宫博物院藏

端石仿古铜四足砚清乾隆 最长11.2cm 宽11.2cm 高2.4cm故宫博物院藏

端石素池带眼书卷式长方砚清乾隆 长9.4cm 宽7.2cm 高1.6cm故宫博物院藏

端石赏砚清乾隆 盒长36.3cm 宽34.4cm 高4.8cm故宫博物院藏

端石双螭池砚清中期 最长11.1cm 宽11.1cm 高2.5cm故宫博物院藏

端石三龙戏珠纹长方砚清中期 长28.8cm 宽19.5cm 高2.7cm故宫博物院藏

综上所述,清代宫廷御用文房用具,数以万计,内廷殿宇、各处行宫等均有大量文具陈设。其制作来源广泛,除宫廷造办处制作外,苏州、杭州、徽州、江宁、两淮等处,均承担着为宫廷制作的任务。特别是按宫廷要求的设计样式制作,对地方技术的提高都有影响和促进,如徽州贡墨各派墨家的竞争发展,也促进了徽州制墨业的精益求精。杭州的湖笔、仿古纸以及苏州澄泥砚的制作等,均体现了地方手工业制作技术的发展。

现今故宫博物院藏文房用具八万余件,大部分是清宫旧藏,特别是乾隆时期根据皇帝的个人喜好制作的多种文房器具,除笔墨纸砚外,还有多种形式各异的辅助用具,如笔架、笔插、砚滴、水丞等,极具时代特点。乾隆皇帝更喜赋诗题咏,御题笔、墨、纸、砚等文具多达数百首,并命内廷臣匠将御题诗文镌刻于墨品、砚品、砚屏、笔筒、笔洗、文具匣等,极具文化内涵和文人品位,呈现出宫廷独特的艺术风格。

本栏目图文选自安徽博物院、故宫博物院编著,安徽美术出版社2012年9月出版的《走进御书房——故宫博物院珍藏清代宫廷文房用具特展》。约稿、责编:金前文、史春霖

[1]吴振棫.养吉斋丛录[M].杭州:浙江古籍出版社,1985:283.

[2]章乃炜.清宫述闻[M].北京:紫禁城出版社,1990:533.

[3]朱家溍.雍正朝养心殿造办处史料辑览[M].北京:紫禁城出版社,2003:40.

[4]朱家溍.雍正朝养心殿造办处史料辑览[M].北京:紫禁城出版社,2003:287.

[5]清乾隆内务府造办处活计档案:乾隆二年[M].北京:中国第一历史档案馆藏,738.

[6]清乾隆内务府造办处活计档案:39册[M].北京:中国第一历史档案馆,522.

[7]清乾隆内务府造办处活计档案:43册[M].北京:中国第一历史档案馆,513.

[8]清乾隆内务府造办处活计档案:45册[M].北京:中国第一历史档案馆,411.

[9]清乾隆宫中进单:第0094单[M].北京:中国第一历史档案馆.