老年人口死亡概率时代变迁与老年定义的重新思考

彭希哲+卢敏

摘要:通过对1982—2010年间我国老年人口年龄别死亡概率的考察显示,近30年来我国老年人口的死亡概率随时间推移而不断降低,表明我国老年群体的健康状况和年龄内涵正在发生改变。与此同时,经济社会环境的变化和科学技术的发展极大地改变了老年人口的生活生产方式,也提供了更多的参与经济社会活动的能力与机会,从而使得后世代的老年人往往比前世代的老年人“更健康”、“更年轻”,因此,有必要重新思考对老年人的传统定义。此外,中国老年人口死亡概率的变化也表现出明显的性别差异、地区差异以及与发达国家的差距,說明对中国来讲,要完成死亡模式的根本转化仍有很长的路要走。在充分认识这些差异性的基础上重新定义老年,将使得我们对老龄社会有一个全新的认识,也将有助于我们重构未来常态化老龄社会的公共政策体系。

关键词:老年人口;死亡概率;老年定义;老龄化

中图分类号:C9136 文献标识码:A文章编号:1000-4149(2017)02-0001-10

DOI:103969/jissn1000-4149201702001

收稿日期:2016-09-01;修订日期:2016-11-29

基金项目:国家自然科学基金重大项目“应对老龄社会的基础科学问题研究”(71490735)。

作者简介:彭希哲,人口学博士,复旦大学人口与发展政策研究中心教授;卢敏,复旦大学社会发展与公共政策学院博士研究生。

从全球半个多世纪以来的人口和社会发展态势可以看到一个事实:在同样的年龄,后世代世代是指时代或代(辈),后世代相对前世代而言,是指在时间序列上较晚出现的一代(辈)人;前世代是指在时间序列上较早出现的一代(辈)人。的人口特别是老年人口比以往的世代拥有更高的人口素质、更好的生理与心理健康状况、更多的人力资本和社会资本积累、更多的参与经济社会发展的权利与机会。人口特别是老年人口本身在发生显著变化,所处的经济社会背景和科学技术环境也在不断变革之中,老年人口已经“今时不同往日”。而传统的对老年人的定义自确立以来几十年间维持不变,且仅给出了简单的生理年龄标准,忽视了老年人口的心理年龄和社会年龄等其他方面,已经越来越不能反映人口变动的真实情况,并在一定程度上扭曲了人们对人口老龄化的理解以及相应的应对策略。在新的发展时期,重新定义老年与老龄化,将使得我们对老龄社会有一个全新的认识,并由此改革与重构未来常态化老龄社会的公共政策体系,从而有效应对老龄化带来的巨大挑战。论证人口发展态势的变化可以有很多视角,本文仅以老年人口死亡概率的时代变迁为佐证,展开对老年定义与老龄社会应对的讨论。

一、人口老龄化新常态背景下的老年重新认识

1.老龄化是21世纪中国社会的人口新常态

人口老龄化首先是出生率和死亡率共同降低的结果,人口迁移行为也会影响老龄化的进程。随着社会经济的不断发展、工业化和城市化进程的持续推进,公共卫生和社会保障水平逐步提高,人口的预期寿命不断延长,而人们的生育意愿和实际生育行为也在不断向低生育率转变[1]。过去几十年计划生育政策的实施更是加快了我国生育率下降的速度。即使在全面二孩政策实施以后,持续的低生育率、不断延长的预期寿命也将是我国未来人口态势的基本特征,人口老龄化将是我国未来很长一段时间内的新常态。也许老龄化现象并不会伴随未来人类社会的始终,但随着经济社会、科学技术、现代医学及生命科学等的进一步发展,在相当长一段时期内人类回到年轻社会的概率极小。

20世纪50年代以来,人口老龄化趋势在全球范围内广泛发展,目前全球已有60多个国家或地区步入老龄化社会,即60岁及以上老年人口占总人口的比重超过10%或者65岁及以上人口占总人口的比重超过7%。中国自2000年 2000年第五次全国人口普查资料结果显示,65岁及以上老年人口已达8811万人,占总人口696%,60岁及以上人口达到13亿人,占总人口102%。 进入老龄化社会以来,老龄化程度不断加深、速度逐渐加快,目前正进入老龄化进程的快车道。根据国家统计局的数据,2015年全国60岁及以上人口总量已经达到22亿,占总人口的161%,65岁及以上人口总量为144亿人,占总人口的105% 国家统计局.2015年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].[2016-02-29]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201602/t20160229_1323991.html.。与1953年第一次人口普查显示的65岁及以上老年人口2620万人相比较,60年间增长至原来的55倍。中国老年人口的增长量和增长速度均超过了全球人口老龄化的平均水平,未来中国人口老龄化的趋势将进一步发展。据联合国预测,到2050年我国60岁及以上和65岁及以上的人口绝对数将分别达到49亿和37亿,占比将分别上升至365%和276%,21世纪后半叶中国老龄化将呈现高位发展趋势,至2100年60岁和65岁及以上人口的比重将提高至396%和338%Population Division, DESA, United Nations. Probabilistic population projections based on the World Population Prospects: The 2015 Revision[DB/OL].[2017-01-17]. http://esa.un.org/unpd/ppp/.此数据来自对应的人口预测中方案。。可见,对于21世纪的中国而言,老龄社会将成为未来很长一段时期内的社会常态。

中国的人口老龄化态势除表现出了加速发展的特征外,还有较其他国家更为复杂多变的独特性。中国社会正处于快速转型期,经济社会的方方面面均在发生显著变革:国民经济进入中速增长的新常态,快速的城镇化进程和活跃的人口流动,家庭结构和代际关系的变动,人口统计学和疾病流行特征的迅速变化[2],经济总量的不断扩大和较低的人均GDP之间的矛盾,等等。上述多种因素的叠加作用使得我国的人口老龄化形势更加复杂多变,也使得中国应对未来老龄社会的难度增加。

虽然应对人口老龄化带来的诸多社会经济挑战将成为未来中国政府和社会的长期重点工作,但是老龄化不应被误解为国家发展与社会进步的障碍。相反,老龄化是社会经济发展与进步的标志[3],是人类社会发展过程中不可逆转的必然趋势,是21世纪中国社会的人口新常态。

2.需要重新认识老年与老龄化

老龄社会的常态化是人类社会发展的正常趋势,其本身并无好坏之分。当前全社会之所以存在普遍的“恐老”现象,甚至“谈老色变”,实质上是因为传统的社会经济结构和制度安排不能适应人口年龄结构变化的现实在老龄化进程中凸显出来了,而我们仍在用以往的观念来对待这样一个新的社会现象,用传统的适合于年轻社会的政策理念和工具来设计应对这一新现象的制度和政策体系。人口结构在变化,社会观念、公共政策、社会行为及个体行为也需要随之发生改变。其中,观念的改变应当是先于公共政策和行为转变的。老龄社会的常态化要求人们重新认识老年,需要在老龄观念与态度上的新转变,这应当成为我国应对未来人口老龄化挑战的战略前提。

人们对老龄问题的关注与日俱增,然而当前我们对老龄的认识存在许多误解,老年人的定义就是其中之一。目前全球通用的老年定义是把60岁或65岁及以上的人口称为老年人口,这一标准最初源于联合国[4-5],但联合国的规定是有当时的时代背景的,在很大程度上反映了当时的预期寿命和对养老保障的考虑。该老年标准自确立以来几十年没有发生变化,各国学者在探讨老龄相关的公共政策时基本都参照这一传统老年定义。近年来国际学术界开始出现重新定义老年与老龄化的前瞻研究,以舍波夫(Scherbor)和桑德森(Sanderson)为代表的人口学者提出了按照“期望余寿”15年倒推老年标准的新思路[6-9],其研究成果已相继发表在Science和Nature等国际顶尖学术期刊上。国内,翟振武等在总结老年定义历史经验的基础上,提出从“年轻”状态到“健康”状态再到“自理”状态的老年定义理论体系[10]。但国内的相关研究尚处于概念梳理的起步阶段。

二、老年人口死亡概率时代变迁的佐证

有关老年的讨论,最初是基于生命历程展开的,死亡是生命历程中相当重要的一个环节。世界卫生统计报告指出,人口死亡率能够较好地反映一个国家或地区人口的整体健康状况。对于老年人口而言,死亡概率同预期寿命一样是衡量其健康状况的重要指标,一般与老年人口所处社会的经济发展、文化教育、医疗卫生服务和社会保障等密切相关。

本文着重考察20世纪80年代以来我国老年人口的年龄别死亡概率的时序变化,同时考察死亡概率变化的性别差异、地区差异及国别差异。本文之所以将1980年以后作为考察期,是由于这期间的人口数据较为完备,而且20世纪80年代来以来是中国经济社会的转型时期,经济社会的变革与进步巨大,医疗卫生体制也发生了一系列重大变化,作用并反映在人口死亡水平变动上的效应显著。本文分析死亡概率的时代变迁主要从两个视点出发:一是考察相同的年龄所对应的死亡概率在不同年份的变化;二是相同的死亡水平界线,在不同年份所对应年龄的变化。出于直观分析的考虑,本文将参照系设置为年龄60岁和死亡概率10‰界线。这是由于传统老年定义通常将60岁作为老年的年龄起点,并且社会保障及退休制度等相关公共政策也将它作为主要的划线基准;而死亡概率10‰界线则是与传统老年标准年龄相当接近的死亡水平线。

本文中全国及分省的年龄别死亡概率来自历次人口普查和小普查数据编制的生命表。编制生命表所需的分年龄、分性别的死亡人口数和死亡率数据则分别来自1982年、1990年、2000年和2010年的第三至六次全国人口普查和1995年、2005年的全国1%人口抽样调查。本文未对每次普查的死亡数据作出修正,而是在普查公布的死亡人口和死亡率(m(x))基础上采用Chiang和Greville法对年龄别的死亡概率(q(x))作出估算和调整。我国历次人口普查(包括小普查)的死亡数据质量确实存在较大差异,学者们也发表了很多调整和评估的论文,如王金营、任强和游允中等、黄荣清、孙福滨和李树茁等、张二力和路磊等[11-15],不同的方法和假设会对数据结果产生不同影响,但死亡概率变化的总体趋势没有改变,只在具体数值上有区别。本文关注的重点在于死亡概率变动的长期趋势,而不在于具体数值的准确性,因此在认识到不同来源不同年份死亡数据误差的前提下作了简化处理,即基于原始死亡数据展开分析 我们也采用不同的方法对历次人口普查和小普查的死亡数据进行过调整,发现死亡概率变化总的方向是一致的,本文重点不在死亡概率的具体数值,而是对长期变化趋势的探讨。。日本和英国的死亡概率數据则来自人类死亡率数据库(The Human Mortality Database The Human Mortality Database, http://www.mortality.org/)。

1.老年人口年龄别死亡概率的时序变化

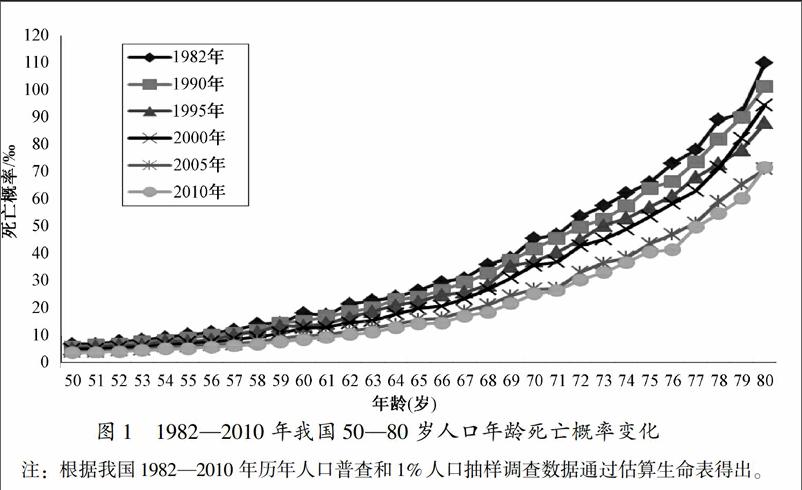

1982—2010年的近30年间,中国人口的年龄别死亡概率曲线按照时间序列在整体向右下方移动(见图1),同一年龄的死亡概率呈现出逐步下降趋势,同一死亡概率界线对应的年龄则在逐步提高。说明随着社会经济的发展、医疗保健水平的进步、人们健康状况的改善,我国人口的死亡模式发生了变化,老年人口的年龄别死亡水平在逐渐降低。这与陈心广和王培刚的研究结论是一致的,他们利用《中国卫生统计年鉴》的死亡率统计数据对国民健康动态变化的分析发现:1990年以来60岁以上人口的死亡率都呈均匀的下降态势,中国城市老年和退休人口的健康状况稳步改善[16]。

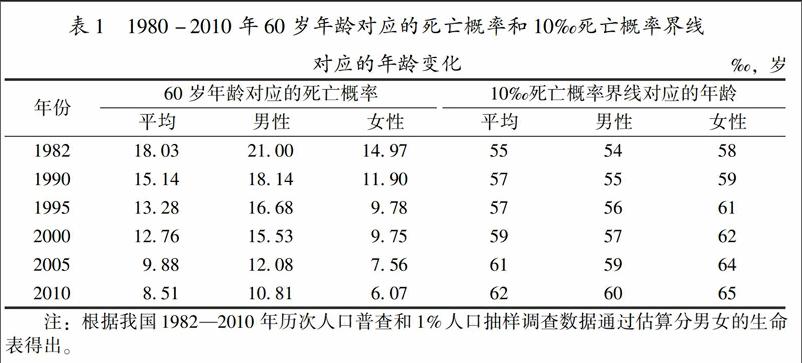

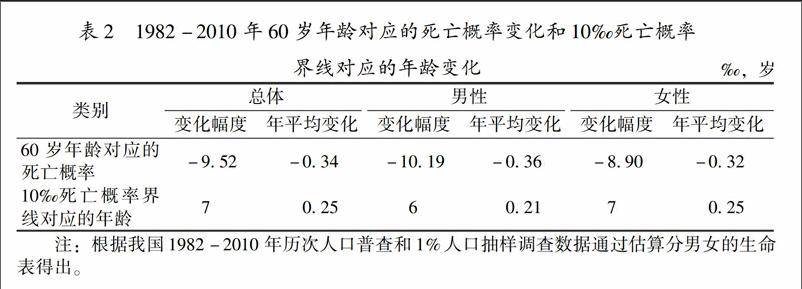

由表1和表2可知,1982—2010年,我国60岁年龄人口所对应的死亡概率分别是1803‰、1514‰、1328‰、1276‰、988‰和851‰,近30年间死亡概率共降低了952个千分点。2000年之前,60岁人口的死亡概率均超过10‰界线,而2005年之后,60岁对应的死亡概率开始低于10‰界线。死亡概率10‰界线对应的年龄在相应年份分别为55岁、57岁、57岁、59岁、61岁和62岁,在时间序列上呈现出逐步上升趋势,近30年间共提高了7岁。2000年之前,死亡概率10‰界线对应的年龄均低于60岁;而2005年之后,死亡概率10‰界线对应的年龄开始高于60岁。

2.老年人口死亡概率变化的性别差异

分性别来看,从1982年至2010年,同年龄男性的死亡概率普遍高于同年龄的女性。60岁男性人口的死亡概率从1982年的2100‰降低至2010年的1081‰,近30年死亡概率共减少了1019个千分点;60岁女性人口的死亡概率从1982年的1497‰降低至2010年的607‰,近30年死亡概率共下降了89个千分点(见表1)。60岁男性老人的死亡概率比60岁女性老人的死亡概率平均高出4—7个千分点。而且,历年60岁男性的死亡概率始终超过10‰界线;而60岁女性的死亡概率从1995年开始就已经低于10‰界线。从死亡概率10‰界线对应的年龄来看,男性从1982年的54岁上升至2010年的60岁,提高幅度是6岁;女性从58岁上升至65岁,提高幅度是7岁。同一死亡概率界线对应的年龄,女性一般高于男性,且变化幅度大于男性。

性别差异还体现在死亡概率的变化速率上。1982—2010年的近30年间,60岁年龄人口的死亡概率年平均降低034个千分点,其中60岁男性的死亡概率年平均降低036个千分点,60岁女性的死亡概率年平均降低032个千分点,男性死亡概率的下降速度略快于女性。从死亡概率10‰界线对应年龄的变化来看,老年男性年平均上升021岁,老年女性年平均上升025岁,总体年平均上升025岁,即老年男性平均每5年上升1岁,老年女性平均每4年上升1岁,总体平均每4年上升1岁,见表2。

3.老年人口死亡概率变化的国别差异

英国和日本两国分别是西欧、东亚人口死亡模式转变的发达国家代表,本文选取英国和日本与我国进行比较分析。

将1980—2010年同期的中国与英国进行比较,30年间,英国60岁人口的死亡概率总共下降了857个千分点,年均下降029个千分点;中国60岁年龄人口的死亡概率则下降了952个千分点,年均下降034个千分点。可见同一时期,相同年龄人口死亡概率的绝对水平中国要略高于英国,但中国死亡概率的下降幅度和下降速度均大于英国。中国80年代(1982年)60岁人口的死亡概率相当于英国1945年英国1945年60岁年龄人口的死亡概率为1840%,数据来源为人类死亡率数据库(The Human Mortaloty Database, http://www.mortality.org/)。左右的水平,2010年60岁的死亡概率则相当于英国2000年左右的水平,我国老年人口的死亡水平与英国相比还存在一定差距。从死亡概率10‰界线对应年龄的变化来看,1980—2010年英国从56岁上升至65岁,30年间提高了9岁;而同期的中国则从55岁上升至62岁,近30年间提升了7岁,中国在死亡概率10‰界线对应的年龄上始终低于同一时期的英国,见表3。

日本的老龄化进程比我国更早,老龄化程度也更高,人口转变过程和生命表模型与中国十分类似。因此日本的老年人口死亡概率的变化历程可以成为研究并预测我国人口死亡概率变化趋势的重要参照。

对比1980—2010年同期的中国和日本,日本30年间60岁人口的死亡概率下降了355个千分点,年均下降012个千分点;而同期中国60岁人口的死亡概率要远远高于日本,但死亡概率的下降幅度和下降速度则大于日本。从死亡概率10‰界线对应年龄的变化来看,1980—2010年日本从62岁上升至68岁,共提高了6岁;与同期中国提高7岁相近,但同样的死亡概率10‰界线对应的年龄日本高出中国6—7岁,见表4。

综上,相同年龄人口的死亡概率,我国略高于英国、远高于日本,我国老年人口的死亡水平与发达国家之间仍存在相当的差距。但就同期死亡概率的下降幅度和下降速度而言,中国死亡概率的下降幅度最大、速度最快,英国次之,日本的下降幅度有限。日本作为世界上老龄化程度最深、平均预期寿命最高的国家,其老年人口的年龄别死亡概率也始终处于世界最低水平。

4.老年人口死亡概率变化的省际差异

我国的地区发展极不平衡,社会经济的地区差异使得老年人口死亡概率水平和变化趋势也存在地区差异。本文仅以上海市和甘肃省为例试图说明死亡水平与死亡模式变化的地区性差异,由于人口迁移带来常住人口死亡模式变化以及普查口径的改变等多方面的原因,分省死亡数据调整的难度更大。因此基于普查公布的原始死亡数据展开分析。

鉴于1982年和1987年甘肃省1岁组分年龄人口和死亡人口的數据可得性问题,甘肃省的生命表为1990年及以后数据。

上海市是我国经济最发达、老龄化程度最深的省市,同期上海市60岁年龄人口的死亡概率远低于全国平均水平,从1982年的115‰降低至2010年的443‰。全国60岁的死亡概率从2005年开始低于10‰;而上海市则从1990年开始就已低于10‰,比全国早了15年(见表5)。再考察死亡概率10‰界线对应的年龄,上海市比全国高出4—6岁。1982—2010年的近30年间,死亡概率10‰界线对应的年龄,上海市从59岁提高至68岁总共提升了9岁,提升幅度大于全国。

甘肃省作为西部欠发达地区,人口死亡模式的转变进程慢于全国和东部发达地区。就死亡概率的基本水平而言,1990—2010年甘肃省60岁人口的死亡概率均高于同期的全国平均水平。就死亡概率的变化幅度而言,甘肃省60岁人口的死亡概率有较大幅度的下降,20年间共降低了711个千分点,下降幅度和下降速度要略大于同期的全国平均水平。甘肃省60岁人口的死亡概率从2010年开始低于10‰,比全国晚了5年。考察死亡概率10‰界线对应的年龄,甘肃省从1990年的56岁上升至2010年的61岁,低于全国水平约1岁,与上海的差距更大,为5—8岁。20年间,死亡概率10‰界线对应的年龄共提高了5岁,变化幅度与速度基本与全国水平近似,但低于上海。

我国在老年人口死亡水平及变化趋势上呈现出明显的地区分化特点,总结前面可以得出,就相同年龄人口的死亡概率而言,上海市和甘肃省的差距有可能是20年。

将上海市和甘肃省的生命表数据与英国、日本进行对比,可以发现,我国上海市60岁年龄人口的死亡概率高于日本,但低于英国;人口死亡概率10‰界线对应的年龄,上海市比日本小,但大于英国。甘肃省的人口死亡水平与英日相比还有较大的差距。虽然就全国的总体情况而言,我国60岁人口的死亡水平与发达国家还存在一定差距,但在地区发展不平衡的背景下,既有上海市这种与发达国家的死亡水平相近,甚至超过一般发达国家的省份,也有像甘肃省这种同不发达国家相近的省份。对中国来讲,完成死亡模式的转化仍有很长的路要走。

老年人口死亡概率的变化,主要受到社会经济发展、健康模式等的影响。随着时代的推进与社会经济的发展,人们的生产生活条件不断提升,医疗卫生和社会保障逐渐完善,人口受教育程度的提高也使得人们健康保健知识的丰富、健康行为的增加,这一系列因素作用在人口质量上的结果即是老年人口死亡水平的下降、健康状况的改善。既然同年龄的老年人口在不同年代呈现出不同的死亡水平和健康状况,同样的老年生理年龄具有不同的时代内涵,那么在考察老年与老龄化问题时,以60岁或65岁为固定起点,且长期以来维持不变的传统老年定义就值得我们重新审视。

三、老年定义的新思考

老年人口年龄别死亡概率的时代变迁可以佐证老年标准需要有一定程度的上行调整。

1.老年是一个相对的概念

应当认识到老年是一个相对的概念,是人们生命周期的一个阶段。随着时代的演进,人口特别是老年人口本身的生理与心理状况、生产与生活方式、人力资本与社会资本积累、参与经济社会发展的机会与能力,所处的社会环境、科技水平等均发生了显著变化,不同时代或世代的老年人口具有不同的内涵,不同时代人们对老年的认知和界定也应当是存在差异的。如今的老年人已经不同往日,后世代的老年人往往要比前世代的老年人更“健康”、更“年轻”,传统的老年定义已经过时,亟须重新审视。此外,未来随着经济社会的进一步发展,现代医疗及生命科学的进步,人口的平均预期寿命还将继续延长,在整个生命周期中老年期占比也将发生变化,老年人口的生理、心理与社会年龄将始终处于动态变化中,因此老年应当是一个动态变化的相对概念。

2.老年定义直接影响社会的制度安排

老年定义的改变并不只是一个简单的数字变化,或者被狭义地理解成一个数字的游戏。老年定义直接影响社会和个人对不同年龄人口群体的基本认识,直接影响社会经济制度的安排,重新定义老年无论是从理论上还是实践上都具有十分重要的政策意义。老年定义是老龄社会的基础性问题,在当今世界各国的社会治理层面,几乎所有的社会管理制度与政策,如退休制度、养老金政策、劳动就业政策、医疗卫生保障政策等,都以老年定义或老年标准作为政策划线的基准。老年定义的科学与否,直接影响对当前老龄社会现状认知和老龄问题解决的正确性,也会影响对未来老龄社会的发展预期和公共政策体系设计的方向把握,关系到整个老龄社会的全局。延长法定退休年龄或者延迟全额领取养老金的年龄,并非只是平衡养老金的权宜之策,而是经济社会迅速发展变革背景下人口特别是老年人口发展态势的巨大变化所要求的,是为能够最大限度地开发利用蕴藏在老年人口中丰富的人力资本与社会资本,能够维护老年人口参与经济社会发展的权利与机会。老年定义的变化也将直接影响老龄工作目标人群的大小,使得公共政策和公共资源能够更有效、更精准地解决与老龄化有关的问题。

3.老年定义直接影响相关学科的发展

老年定义会直接影响相关学科的理论框架、实证方法、学科的指标体系和学术规范等,从而影响相关学科的发展,这是重新定义老年之于学术上的意义。从理论框架与实证方法而言,老年定义问题是医学、人口学、社会学、经济学等相关学科的理论框架与实证方法的基础问题,老年定义的科学性与否,直接决定相关学科的理论框架导向与实证方法运用,从而影响相关学科的健康可持续发展。从指标体系而言,社会的负担系数、经济增长模型(劳动力资源对经济的影响)、人口老化系数等一系列指标都与老年定义直接相关。从学术规范而言,老年定义的准确和科学与否,直接影响相关领域学术研究的规范度与严谨度,影响到学者基于这一定义所做研究的学术和理论价值。老年定义作为社会科学研究领域中的基础性问题,若传统老年定义需要及时的动态修订,那么在不同的国家和地区如何修订,以及由此而产生的各种指标、模型和评价标准也都需要随之而变化,学术研究如何开展国家和历史比较等都会成为新的学科发展领域。

4.重新定义老年可以促进未来老龄社会的重构

老年定义的改变将有助于重新建构未来的中国老龄社会形态,并可能对中国社会、经济、政治、文化等发展态势产生根本性的影响。在社会态势上,重新定义老年将改变中国社会对老年人和老龄化的社会认知。很大一批按目前概念定义的老年人口将不再被归为社会的负担、社会财富的消耗者、社会问题的来源和制造者等消极角色,转变为社会发展的既往贡献者、未来社会发展的潜在生产力,并拥有参与社会经济发展、享受发展成果的权利与机会。人口老龄化的“问题化”倾向将能有效扭转,老龄化是人类社会发展的必然结果这一客观判断在全社会范围内的广泛认可将有助于对老龄社会的积极应对。在经济态势上,重新定义老年将有助于释放和利用蕴藏在老年人口中丰富的人力资本和社会资本,有效缓解劳动力人口急速萎缩导致经济发展后劲不足的现象,也能缓解养老金收支不平衡的压力。在政治态势上,重新定义老年有利于老年人口政治权利的维护和政治诉求的表达,改变中国老年人口政治弱势地位,推进民主政治进程。在文化态势上,老年的重新定义将促进中华“孝文化”以及“尊老”传统的复归。

重新定义老年是事关老龄社会全局与基础的根本性问题,其必要性与重要性决定了老年的重新定义是势在必行的,该问题的复杂性决定了老年的重新定义是一个系统工程,还需要多方长期论证。

四、结论与讨论

中国正在进入人口老龄化加速发展的时期,如何应对老龄社会的挑战不仅是政府也是全社会高度关注和亟须投入巨大资源的领域。应对人口老龄化挑战的一个关键在于改变人们对于老年和老龄化的认识和理念,而重新思考老年的定义又是最重要的起点和基础。在过去几十年间,我国老年人口的年龄别死亡概率呈现出随时间序列不断下降的趋势,这说明我国老年人群的人口状况和年龄内涵已经发生了重大改变,这就为我们重新定义老年提供了有力依据。老年人口处于动态变化中,因此老年定义也应是一个动态指标。此外,我国老年人口年龄别死亡概率的時代变迁还表现出了显著的性别和地区差异,以及与发达国家之间的差距,说明在重新审视老年定义时必须避免简单化、单一化的界定方式,既要思考全国的总体情况,也要将性别差异和地区差异考虑在内。纵观世界,欧美各国都在不断延迟退休年龄、将劳动年龄与预期寿命挂钩,在缓解养老金危机的同时最大限度地开发老年人力资本以推进经济持续增长。在中国逐渐延长退休年龄将是一个必然的趋势,而对老年定义的研究是制定新的退休政策的重要基础。除此之外,老年定义也是关系到老龄社会方方面面的基础问题。倘若传统的老年定义已经落后于时代的发展,那么就有可能致使我们对上述社会问题与社会政策的认识存在偏颇,影响公共政策的制定与执行效果。

本文仅从死亡概率的角度探讨了重新定义老年的问题,实际上这是一个复杂的系统问题,正如世界卫生组织2015年《关于老龄化与健康的全球报告》所指出“现在的70岁还不是‘新的60岁”[17],还必须综合考虑预期寿命与健康寿命、内在能力(Intrinsic capacity)与功能发挥(functional ability)、疾病流行病学变化与医疗卫生服务、健康多样性与公平性等其他影响与反映老年人口的健康与机能状况、人口发展态势的多种因素。我们也正在从认知、参与、生理、心理以及生活方式变化等角度进一步探讨老年重新定义的问题。人口老龄化需用更复杂的指标体系来测算,需要建构包括重新定义老年的一整套与老龄社会有关的理论和政策体系,人口学家在这一领域是大有作为的。

参考文献:

[1] PIPPA N, RONALD I. Sacred and secular: religion and polities worldwide[M]. New York: Cambridge University Press,2004:33.

[2]WORLD BANK. Live long and prosper: aging in East Asia and Pacific[R]. Washington D C: World Bank, 2015:33.

[3]彭希哲,胡湛.公共政策视角下的中国人口老龄化[J].中国社会科学,2011(3):121-138.

[4]United Nations. The aging of population and its economic and social implications[R]. New York: United Nations, Series: Population studies, 1956:7.

[5]United Nations. The Vienna international plan of action on aging[R]. New York: United Nations,1983.

[6]SANDERSON W C, SCHERBOV S. Average remaining lifetimes can increase as human populations age[J].Nature,2005(435):811-813.

[7]SANDERSON W C, SCHERBOV S. Rethinking age and aging[J]. Population Bulletin,2008,63(4): 3-15.

[8]WARREN C SANDERSON, SERGEI SCHERBOV. Remeasuring aging[J]. Science(Washington),2010, 329:1287-1288.

[9]SANDERSON W C, SCHERBOV S. The characteristics approach to the measurement of population aging[J].Population and Development Review,2013(4):673-685.

[10]翟振武,李龙.老年标准和定义的再探讨[J].人口研究,2014(6):57-63.

[11]王金营.1990年以来中国人口寿命水平和死亡模式的再估计[J].人口研究,2013(4):3-18.

[12]任强,游允中,郑晓瑛,宋新明,陈功.20世纪80年代以来中国人口死亡的水平、模式及区域差异[J].中国人口科学,2004(3):19-29.

[13]黄荣清.人口死亡的Logit模型和双对数模型的比较研究[J].人口与经济,1996(4):9-16.

[14]孙福滨,李树茁,李南.中国第四次人口普查全国及部分省区死亡漏报研究[J].中国人口科学,1993(2):20-25.

[15]张二力,路磊.对中国1990年人口普查成年人口死亡登记完整率的估计[J].中国人口科学,1992(3):27-29.

[16]陳心广,王培刚.中国社会变迁与国民健康动态变化[J]. 中国人口科学,2014(2):63-73.

[17]WHO. World report on aging and health[EB/OL].[2016-11-06]. http://www.who.int/ageing/publications/worldreport-2015/en/.

[责任编辑 武玉]