混凝土框架结构不同楼梯构造方案抗震性能分析

王 政,孙维东

(长春工程学院土木工程学院,长春 130012)

混凝土框架结构不同楼梯构造方案抗震性能分析

王 政,孙维东

(长春工程学院土木工程学院,长春 130012)

在地震发生时,楼梯对人们逃生起着至关重要的作用。但从震后的灾害情况看,在混凝土框架结构中常会发生楼梯间构件被破坏的情况,甚至出现楼梯间整体倒塌的现象,丧失了应有的疏散功能。针对混凝土框架结构不同楼梯的构造方案进行了抗震性能分析,明确了混凝土框架结构楼梯的合理构造方案,为结构设计提供可靠的依据。

框架结构;楼梯;抗震性能;时程分析

0 引言

楼梯作为建筑物的一部分,它不但在正常使用时是重要的竖向通道,在发生紧急状况时它更是与生命息息相关的疏散通道。因此,我们不仅要保证楼梯可以满足正常的使用功能,还要在地震发生时,使其作为建筑结构的一部分与整体结构共同抵抗地震作用,并且要保证楼梯结构构件的可靠性,防止楼梯构件破坏和楼梯间的整体倒塌,使楼梯能够真正起到逃生通道的作用[1]。

1 楼梯常用做法及地震灾害情况

楼梯的主要结构形式有梁式楼梯和板式楼梯。由于梁式楼梯在施工方面没有板式楼梯简便,并且由于斜梁的设置会影响楼梯间的净高,因此,目前在框架结构中多采用板式楼梯。从汶川地震和青海玉树地震的灾害情况来看,目前常用的板式楼梯做法破坏主要发生在梯板、平台梁、梯柱、楼梯间角柱等部位。

梯段板主要是发生断裂破坏,并且裂缝大部分出现在平行于踏步的方向,位于梯段板距离楼梯平台大约1/3到1/4处[2]。

平台梁在地震发生时,不但需要承受竖向荷载,还要承受上下两段梯段板在竖直方向的不同位移产生的扭转效应,并且在地震力作用下两段梯段板产生的相对水平位移将在两段梯段板的相交处产生很大的剪力,这就使得平台梁的受力非常复杂,很可能使得平台梁发生剪切或者扭转破坏。

在水平地震作用下,相邻楼层将产生位移差,会造成中间休息平台和楼层标高处也产生位移差[3],休息平台与层高处的水平位移差使得楼梯柱受剪。一般梯柱在设计时是按照轴心受压设计的,因此,在地震作用下梯柱受到水平力作用很可能发生剪切破坏。

楼梯间框架柱的破坏主要发生在与中间休息平台连接的框架角柱处,因为在层高中部有休息平台和平台梁的作用,使得此处的框架柱计算的长度大约为其他框架柱的一半,成为“短柱”[4],很容易发生剪切破坏。

2 不同楼梯构造方案抗震性能分析

2.1 不同楼梯构造方案

针对目前混凝土框架结构中楼梯在地震作用时发生的破坏情况,本文采用了以下方案进行楼梯的抗震性能研究。

2.1.1 框架结构中常用楼梯方案

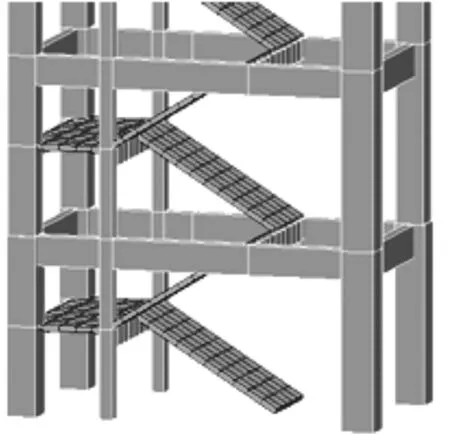

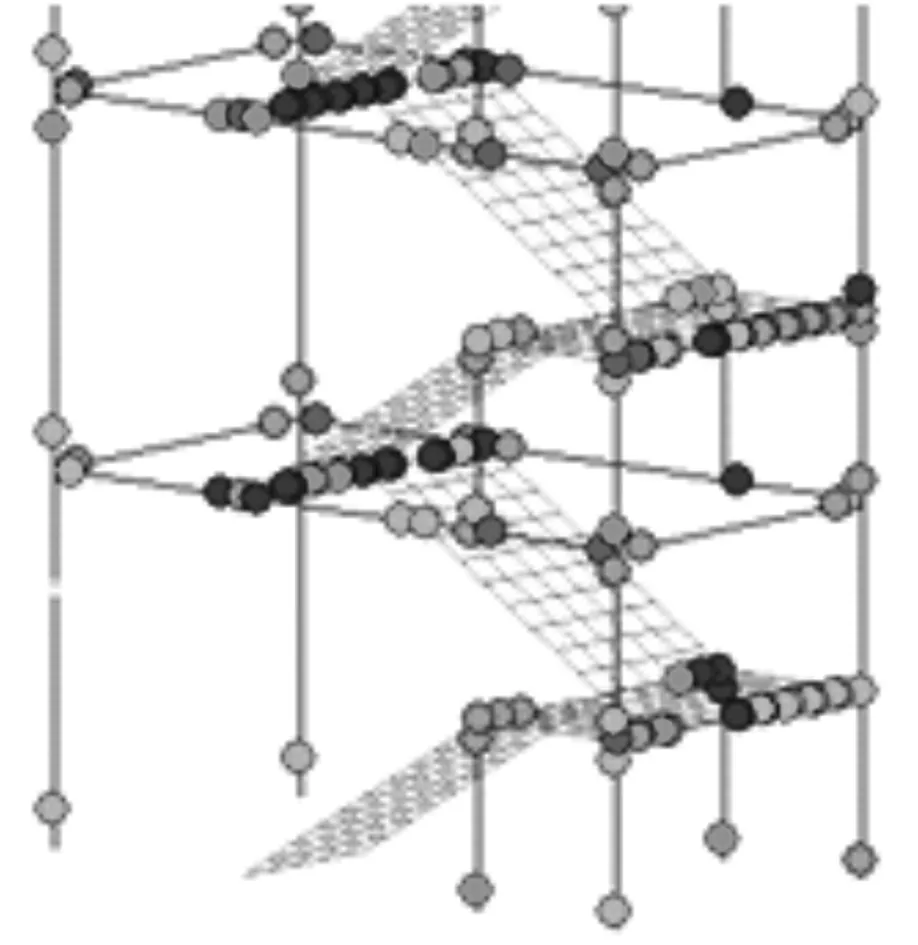

常用现浇楼梯做法,即梯柱在中间休息平台处断开,中间休息平台采用单向板体系,即仅在垂直于梯段的方向设置平台梁。方案1构造做法如图1所示。

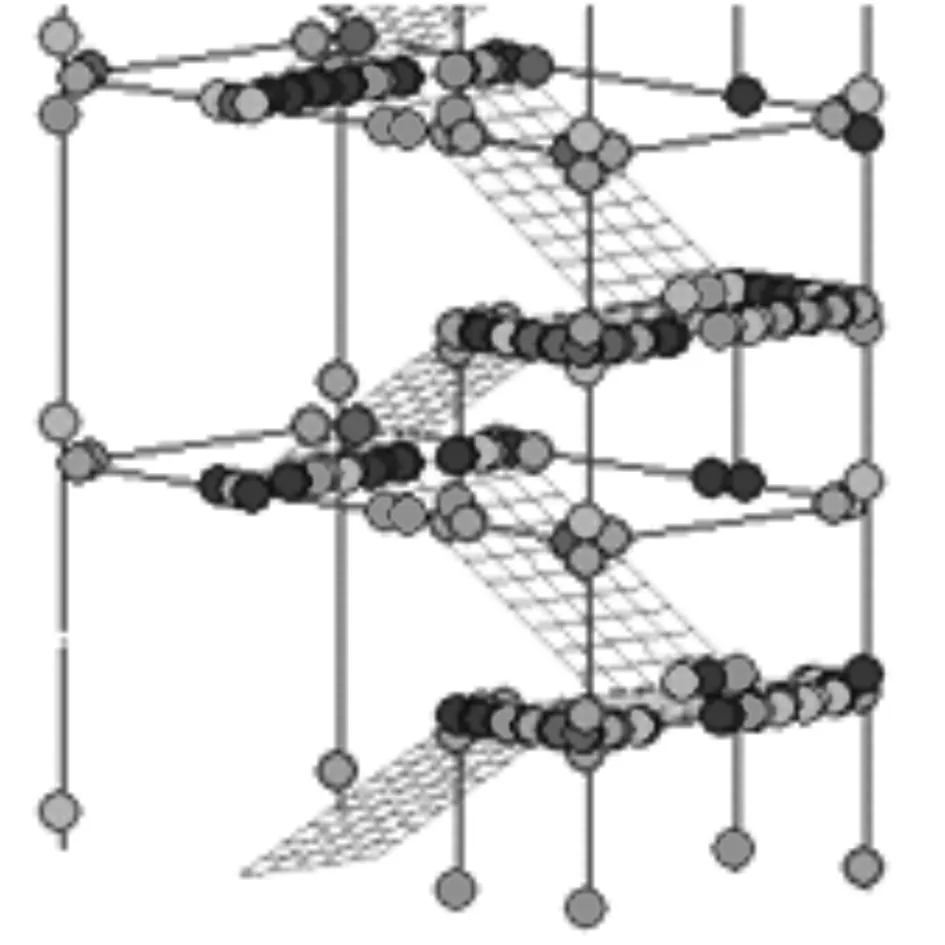

2.1.2 中间休息平台板采用双向板体系方案

目前对于休息平台处的梁板体系研究较少,在设计上也较为模糊。针对目前采用单向板体系还是双向板体系深入研究较少的问题,本文方案2中间休息平台采用双向板体系,与方案1中单向板的做法进行比较,来探讨各自的优缺点,为以后的设计工作提供比较可靠的设计依据。方案2构造做法如图2所示。

图1 方案1构造做法

图2 方案2构造做法

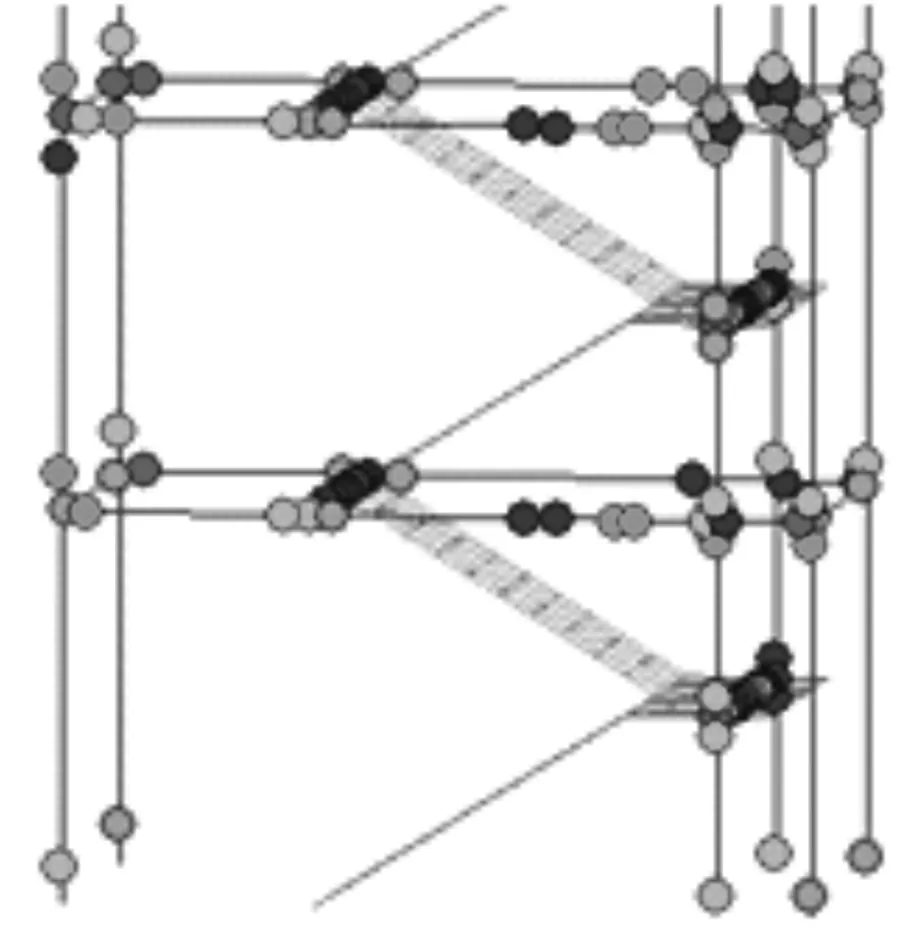

2.1.3 梯柱上下贯通方案

梯柱采用上下贯通的做法在楼梯设计建议中也经常被人提出,但是对于梯柱贯通的研究目前主要表现在梯柱内力和结构的扭转效应分析上,依旧没有深入的研究。对梯柱上下贯通设置对整体结构和局部构件的影响,也没有较为一致的结论。故本文将要深入地探讨梯柱贯通对整体结构以及构件的影响。方案3构造做法如图3所示。

图3 方案3构造做法

2.1.4 休息平板和框架柱之间设缝方案

在水平地震作用下,楼梯对楼梯间框架角柱中部的水平剪力造成框架柱易发生剪切破坏。为解决此问题,在方案3的基础上去掉开间方向楼层中间与楼梯间角柱相连的平台梁,把中间的休息平台与梯段板相连接的平台梁以及梯柱平移到休息平台板的中部,并且在中间休息平台板与楼梯间框架角柱之间设缝。方案4构造做法如图4所示。

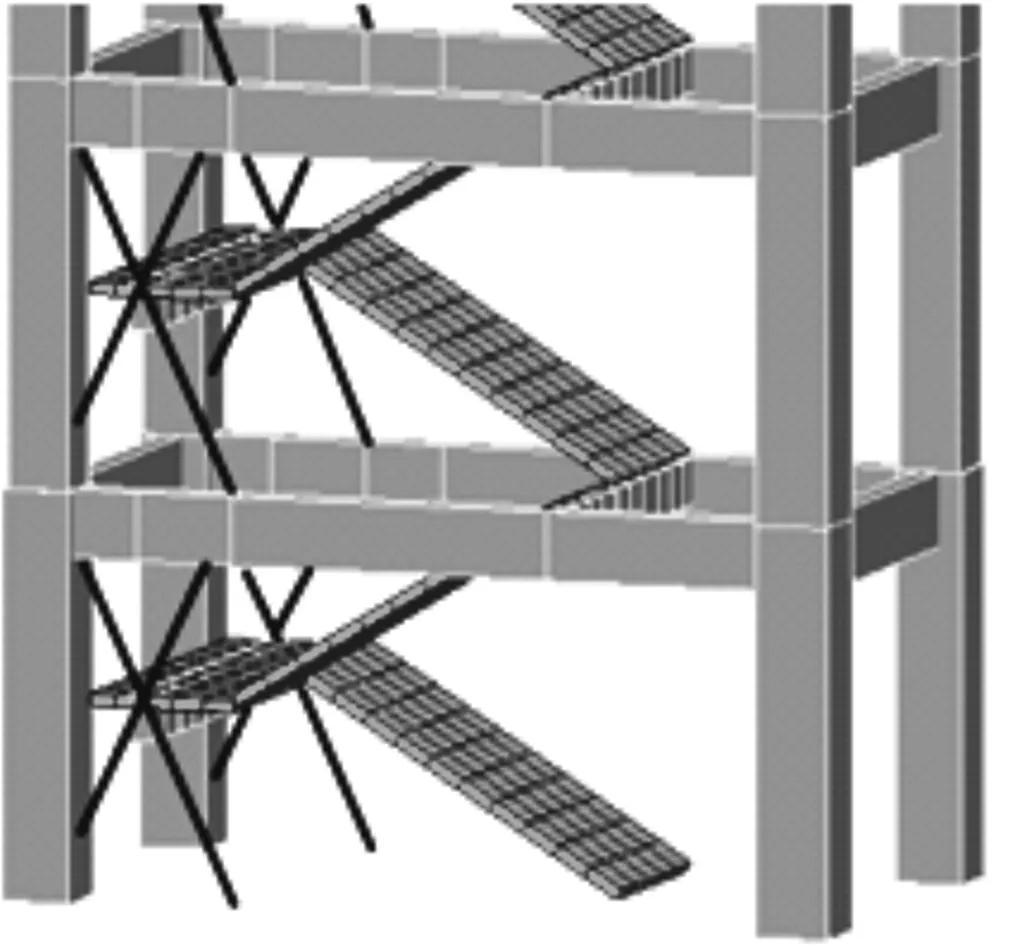

2.1.5 采用休息平台悬挂方案

由于楼层中间的休息平台与楼梯间角柱相连接,导致角柱和梯柱易发生剪切破坏。故本文将楼层中间的休息平台以及休息平台梁与楼梯间角柱断开,在上部框架梁上设置悬索来承受休息平台处的荷载。方案5构造做法如图5所示。

图5 方案5构造做法

2.1.6 楼梯采用悬索与滑动支座相结合方案

为进一步减少梯段及平台板的地震作用,在楼梯间采用悬索与滑动支座相结合的方案,把梯段斜板和中间休息平台作为悬吊减震装置,以此来降低构件的内力,同时增加整体结构的抗震性能[5]。为保证梯段板在正常使用时与整体结构不发生相对滑动,滑动支座和梯梁之间具有一定的起滑力。方案6构造做法如图6所示。

图6 方案6构造做法

2.2 抗震性能分析

2.2.1 计算模型

2.2.1.1 整体模型

本文进行计算分析的框架整体模型是某混凝土框架结构的办公楼,采用不同的楼梯做法进行对比分析。

框架抗震设防烈度按8度区(0.2g),地震分组按第一组,场地类别按Ⅱ类,场地特征周期按0.35 s,地面粗糙程度按B类,基本风压按0.64 kN/m2。

考虑到地面以上的主体有10层,加上顶层的楼梯间和电梯机房共有11层。不同楼层柱受的力不同,根据实际设计情况选择了不同的柱截面和混凝土强度等级。柱截面尺寸及混凝土强度等级见表1。

本文中未说明的其他混凝土构件混凝土等级均为C30,箍筋和楼板钢筋等级为HPB300,其他构件钢筋均为HRB400。纵向主梁截面选用200 mm×650 mm,横向主梁截面选用200 mm×600 mm,次梁截面选用200 mm×600 mm。在梁的宽度不足柱宽度的1/2时,采用梁端水平加腋的构造措施。

图7 结构平面布置图

楼层截面/(mm×mm)混凝土强度等级1700×700C402~3600×600C404~6550×550C357~8500×500C309~10400×400C3011350×350C30

2.2.1.2 不同楼梯构造方案细部尺寸

本文在基本框架模型中分别采用前述6种不同的楼梯做法。具体的模型区别如下:

模型1:为常用楼梯框架楼梯做法,梯柱截面为250 mm×300 mm,平台梁截面尺寸为200 mm×400 mm,梯板厚度为100 mm。

模型2:在模型1的基础上,增设平行于梯段方向的休息平台梁,增设的平台梁截面为200 mm×400 mm。

模型3:在模型1的基础上,对梯柱进行贯通处理,梯柱尺寸同方案1。

模型4:把中间休息平台板与楼梯间框架角柱断开,中间休息平台板与楼梯间框架角柱之间的间隙按照1/50层高设置,取72 mm。

模型5,取消模型4的梯柱,改用索,索按照X型布置。每根索采用两根强度等级为1 470 MPa的钢绞线,每根钢绞线公称横截面直径为10.80 mm,具体标记为:1×3-10.80-1470-GB/T 5224—2014。

模型6:在模型5的基础上取消中间休息平台下部的索,改为V型布置,并且在梯段板在楼层处设置Y向限位滑动支座,使地震发生时的相对位移最大值为层高的1/50,取72 mm。

2.2.1.3 模型属性假定及地震波的选取

框架结构的梁、柱采用整体建模方式,使用框架单元的线单元模拟。楼板和梯段板均采用厚板模型。填充墙线荷载的方式施加在相应的梁上,并把荷载转换成相应的质量。本文主要进行上部结构的动力弹塑性时程分析,进行分析的时候暂未考虑基础影响,故对一层柱底进行了6个自由度方向的约束。

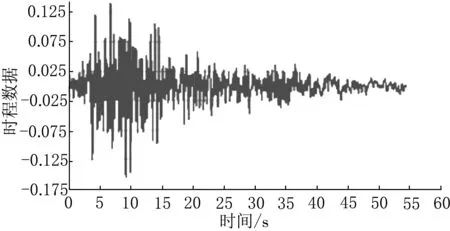

依据GB 50011—2010《建筑抗震设计规范》的5.1.2条以及JGJ 3—2010《高层建筑混凝土技术规程》的4.3.5条的有关规定,结合场地类别、设防烈度以及地震分组,选择两条天然波(Elcent-h、Taft-h)和一条人工波。3种波加速度时程曲线如图8~10。

图8 Elcent—h加速度时程曲线

图9 Taft—h加速度时程曲线

图10 人工波加速度时程曲线

这3个波在输入的时候属于无量纲波普,通过加速度调节为加速度波谱加上对应的加速度,并把最大加速度调节到了GB 50011—2010《建筑抗震设计规范》的5.1.2条规定的400 cm/s2。

2.2.2 分析内容和方法

本文采用有限元软件MIDAS/Gen进行动力弹塑性时程分析。通过分析结构的层间剪力、层间位移角以及构件的塑性发展情况来研究楼梯抗震性能。

在对模型进行动力弹塑性时程分析前进行了模型计算,并进行了配筋设计,模型的周期比、层间位移以及构件的强度刚度等符合相关设计规范要求。

由于楼梯的不同做法对结构在X方向的影响较小,故本文地震波的施加方向均为Y向,并且下文的分析仅对结构的Y方向进行分析。

2.2.3 分析结果

在人工地震波作用下,整体结构的地震反应较大,构件的塑性发展较多也更加严重,故本文主要分析在人工震波作用下的结构抗震性能。

2.2.3.1 层间剪力

表2是在人工波作用下的最大层剪力值,图11是在人工波作用下的最大层剪力折线图。从表2和图11可以看出,在人工地震波下,前3个模型的最大层剪力相差不多。模型4在6层、7层和8层处的最大层剪力略小前3个模型,模型5的1层、2层、3层和4层的最大层剪力较前4个模型减小了约7%,其他层和模型4基本一致,说明采用索代替梯柱的做法能够减小最大层剪力,但是减小的幅度较小。模型6的最大层剪力最小,与模型1比较减小了约14%,说明采用模型索来代替梯柱,并与滑动支座相结合的做法,对最大层剪力具有一定的减小效果。

2.2.3.2 层间位移角

表3是在人工波作用下的最大层间位移角值,图11是在人工波作用下的最大层间位移折线图。从表3和图12可以看出在地震波下每个模型的层间位移角均小于GB 50011—2010《建筑抗震设计规范》5.5.5条中对钢筋混凝土框架结构弹塑性层间位移角的1/50限值。

观察这6个模型,层间位移角最大的是模型5,其次是模型4,然后是模型2和模型1。模型3由于梯柱的贯通设置层间位移角较模型1、模型2、模型4和模型5有了较小幅度的减小。层间位移角最小的是模型6,模型6较模型1层间位移角减小约10%。说明采用索和滑动支座相结合的做法,对层间位移角的减小具有一定的效果。

表2 在人工波下最大层剪力 单位:kN

表3 在人工波下层最大层间位移角

图11 人工波下层剪力最大值

2.2.3.3 楼梯间结构的塑性结果分析

由上面的分析基本可以看出层间位移角在3层和4层处较大。因此本节选用②轴和③轴之间的3层、4层和5层的楼梯在人工地震波作用下进行构件塑性分析。

图13~18中构件从塑性发展开始到破坏共分为5个阶段,对应的塑性铰状态图例如图19所示。

图13 模型1塑性铰

图14 模型2塑性铰

通过观察图13~18 6个模型楼梯间构件塑性铰可以发现,模型1和模型2相比,模型2顺梯段方向的中间休息平台梁发生了很严重的塑性破坏,其他楼梯构件的塑性结果基本相同。模型3与模型1比较,在楼梯间进深方向的楼梯间框架梁由于受到梯柱的支撑和约束,塑性铰的发展程度较轻。模型3梯柱出现了一定的塑性铰,但并未破坏,距离梯柱较近的楼梯间框架角柱的塑性铰数量有所减少,主要是由于梯柱上下贯通以后和楼梯间框架角柱共同来承担Y向的水平地震作用。模型4、模型5和模型6的楼梯间框架角柱的塑性铰明显少于其他3个模型,说明在中间休息平台和框架柱之间设置缝对解决楼梯间角柱的短柱问题效果较好。模型5与模型1比较,框架梁和框架柱的塑性铰均较少,并且由于模型5没有梯柱,所以没有了梯柱的塑性发展以及塑性破坏。模型6与其他5个模型比较由于采用了不同的抗震措施,梁和柱基本都没有发生塑性破坏。说明模型6在持续的较大振幅和加速度下,楼梯间构件具有较好的抗震性能。

图15 模型3塑性铰

图16 模型4塑性铰

图17 模型5塑性铰

图18 模型6塑性铰

图19 塑性铰状态图例

3 结语

3.1 主要结论

经过对楼梯构件不同做法的动力弹塑性时程分析得到以下主要结论:

1)中间休息平台采用双向板容易造成楼梯间进深方向的平台梁发生塑性发展甚至是破坏。

2)梯柱上下贯通的做法较一般楼梯做法层间位移角较模型1略微减小,构件的塑性发展略微减轻。

3)中间休息平台和框架角柱之间设置缝,将休息平台与框架柱断开,在时程分析中楼梯间框架角柱的塑性发展较少,基本解决了楼梯间框架角柱容易发生剪切的问题。

4)把混凝土梯柱改为X型索的做法,楼梯间框架柱、框架梁和平台梁等塑性发展较多,但是由于没有梯柱,避免了梯柱发生破坏。

5)采用悬索和滑动支座相结合的做法,层间剪力、层间位移角较其他5个模型有所减小,楼梯间构件的塑性发展也小于其他5个模型,具有较好的抗震性能。

3.2 设计建议

1)中间休息平台板宜采用单向板。

2)梯柱上下贯通设置可减小楼梯间构件的塑性发展。不过由于梯柱贯通设置,导致柱轴力会大幅增加,较小的梯柱截面尺寸可能不满足承载力的要求,可以采用增加梯柱的截面尺寸、钢筋强度等级等方法来解决此问题。

3)如果施工条件可以,建议在楼层中间的休息平台和框架角柱之间设缝,以此来解决楼梯间框架柱形成短柱而易发生破坏的问题。

4)本文采用的索与滑动支座相结合的楼梯做法具有较好的抗震性能,在进一步研究的基础之上,可推广应用。

[1] 岳培根,李帅兵.框架结构板式楼梯结构设计关键点[J].施工技术,2015(S2):508-510.

[2] 庞金昌,杨敏生,符仁建.PTFE在建筑楼梯中的应用[J].黑龙江科技信息,2015,36:271-272.

[3] 郑丹伟,郑亦清.板式楼梯抗震设计[J].浙江建筑,2009,12:9-11.

[4] 李立勇.框架—楼梯体系抗震性能分析及抗震措施的研究[D].济南:山东建筑大学,2013.

[5] 徐至均.建筑隔震技术与工程应用[M].北京:中国标准出版社,2013:17.

The Analysis to Seismic Performance of Different Stair Construction Schemes in Concrete Frame Structure

WANG Zheng,et al.

(SchoolofCivilEngineering,ChangchunInstituteofTechnology,Changchun130012,China)

The stair is an important channel that plays a vital role in people's escape during the earthquake.However,from the post-earthquake disaster situation,staircase components often have been destroyed in the concrete frame structure,even with the phenomenon of the whole staircase collapsing,and then the proper evacuation function losses.In this paper,the seismic performance analysis has been made to different stair construction schemes in concrete frame structure,and the reasonable construction scheme of concrete frame structure stair has been defined to provide a reliable basis for the structure design.

frame structure;stair;seismic performance;time history analysis

10.3969/j.issn.1009-8984.2017.01.005

2017-01-05

王政(1990-),男(汉),河南省镇平县,硕士 主要研究建筑结构防灾减灾。

TU375.4

A

1009-8984(2017)01-0019-07