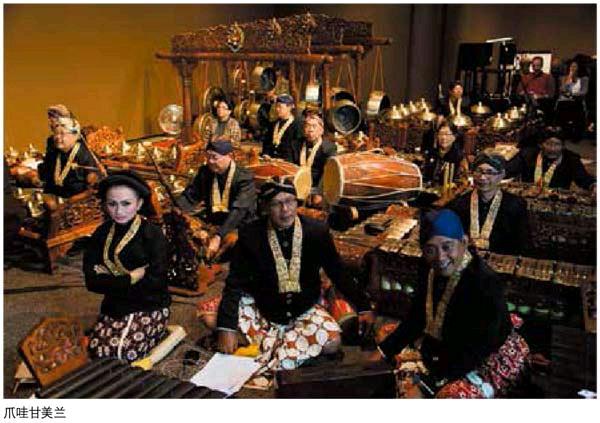

迷恋甘美兰

饶文心

世界民族的乐器,如同自然界植物物种和动物群落的衍化一般,在数千年自然与人文环境的交互作用下,逐渐形成了自身丛丛簇簇的文化生态。它们超越了普遍意义的族群分布,比国家政体或民族区域的范畴更为宽泛。譬如说,在东亚诸国及至东南亚某些地区,中国的琴筝类乐器均有存在:朝鲜半岛伽佴5琴(Kayagum)、玄琴(Komun'go)及轧筝(Ajaeng),日本唐筝(Koto)、和琴(Yamatogoto),蒙古筝(Yatga),越南筝(Dhntranh)与独弦琴(Dan bau)等等,这就形成了东亚琴筝类属乐器的生态文化区,只不过各国称谓不同、形制略有差异而已。当然真正的差异是依附在乐器深层的音体系及其表演传承体系中的,此处暂且不论。整个东南亚地区遍布一种以固定音高旋律性体鸣乐器为主体的击奏乐器形态群及其乐队的合奏形式,并由此构成了一个独特的东南亚乐器与器乐生态文化现象。如海岛国家印度尼西亚“甘美兰”(Gamelan)、菲律宾“库林唐”(Kulintang)、半岛国家緬甸“赛外”(Hsmng Waing)、柬埔寨“槟筚特”(Pin Peat)、泰国“筚帕特”(Wong Pi Phat)等。尽管各国乐队的称谓不一,但大都以类似形制的编锣类金属体呜乐器为主,故又统称为编锣乐队。如同中国古老的编钟乐律,编锣乐队的固定音高乐器保存并延续着本民族的音高观念和乐律思维,有着极深厚的民族音乐学研究价值。记得第一次接触甘美兰,是在二十世纪九l十年代留学匈牙利期间。一次到中国驻匈牙利大使馆参加联谊活动,未进大门就被附近一阵叮咚悠扬的乐声吸引,一打听,原来乐声是从隔壁的印度尼西亚驻匈牙利大使馆传过来的。我的第_反应就是甘美兰。循声进到印尼使馆内,果不其然,一排排铸铜乳锣,大的悬挂,小的平置,一组组金属排琴横排竖列,铺陈在硕大的绛红色编花织毯上。秋日的阳光透过宽敞的落地大窗洒在它们身上熠熠生辉,一群匈牙利青年正在印尼老师的教习下演奏甘美兰音乐。从那开始,每周一次我也加入这支合奏队伍,学习演奏甘美兰,整整一年跟随他们四处表演。

搬运装卸甘美兰乐器是一个体力活,每到一处匈牙利青年都干得有条不紊,而穿戴着印尼传统服饰却一副西方人长相的匈牙利姑娘表演宫廷舞蹈煞是曼妙妖娆。那时我就在想,我们的文化部什么时候也会派遣中国的民乐教师到每一个驻外大使馆教习所在国的青年,当作一个文化输出项目去弘扬中华民族音乐文化呢?一件乐器或是一个乐种,成为一个国家或民族的文化标签,在国际事务中发挥着其他领域难以替代的作用,是一种民族智慧的体现。如今,甘美兰音乐课程已经遍及北美、欧洲、澳洲的大学课堂。印度尼西亚因了甘美兰,在全球政治经济文化中扮演着重要角色,也在多元文化教育中彰显其独特的东方精神及其人文价值,赢得了西方世界的尊重。

2012年夏季,我开始了东南亚编锣乐器的寻访之旅。在甘美兰的发源地——中爪哇日惹(Yogyakarta)与梭罗(Solo/Surakarta)往昔的苏丹宫廷里,与梦魂牵绕的甘美兰再次谋面。甘美兰——那些由各种排锣、吊锣、排琴构成的一个庞大击奏乐队阵势,此刻静静地或卧或立,栖息在日惹苏丹宫廷院落的凉亭上,散发着金灿灿的耀眼光芒。只要一经奏响,它们那富有穿透力持续弥漫的音响就会激起印尼人魂灵深处的涟漪和波澜。这令我联想起古代中国壮观的曾侯乙编钟乐队,它们同属具有固定音高的旋律性击奏体鸣乐器群。两个相距千万里之遥的古老民族不约而同地将他们的音高观念熔铸在这些精美的金属乐器之中,同时给后世的学者设置下一道难解的乐律学迷案。除了专事历史研究的学者以外,普通爪哇人恐怕浑然不知,西方人对甘美兰奇特的音响已经迷恋了整整四个多世纪。

遥远东方的奇声异想

十六世纪末与十七世纪初,荷兰人开始染指印度尼西亚。最初是传教士、商人、士兵们对甘美兰这种乐器声音产生好奇,并通过一些散见在游记、札记之类的文字有所描述。1884年,英国语音学家、数学家亚历山大·约翰·埃利斯(Alexander John Ellis,1814-1890)通过对从朋友处获赠和转借的零星甘美兰乐器的测立,用他所发明的音分(cent)计量法将一种用听觉来感知的音高转化为可量化的音程值,写下了他的第一篇有关非欧洲音乐音高关系的论文《若干非欧洲音阶的测音观察》(Tonometrical Observations:on Some Existing Non-HarmonicMusical Scales,1884年)刊行在皇家协会的会刊中。此前,从1863年起,埃利斯至少发表了九篇有关音乐音高的论文,但真正使他获得广泛声誉的是接下来的另一篇论文《论各民族的音阶》(On Musical Scales of Various Nations,1885年)。这是埃利斯通过对在伦敦南肯新顿博物馆的甘美兰乐器、缅甸及暹罗(泰国的古称)等地的东方乐器进行测音分析,并运用音分对甘美兰等东方民族的音阶与西方音阶进行了比较,在艺术协会刊物上发表的更具影响力的重要论文,并得出了他那关于非欧洲音阶的著名论断:

全世界不是只有一种音阶,或只有一种‘自然的音阶,或必须以赫尔姆霍兹那极为巧妙地设立在音响学的构成原则上为基础的音阶,而是有着多种多样的不同音阶。其中有些是极其人为的,甚至还存在着很随意地发音的音阶。

埃利斯这篇论文的发表甚至引发了民族音乐学作为一门学科在西方音乐学界的萌生成长。尽管“民族音乐学”(Ethnomusicology)一词在1950年孔斯特的著作中才出现,但埃利斯率先用一种文化价值相对论的态度和平等的眼光来看待非欧洲音乐,他的卓识洞见和给出的论断是具有划时代意义的,更由于他开拓性的科学工作,他理所当然地被后人尊称为“民族音乐学之父”。虽然埃利斯还算不上是一位真正意义上的民族音乐学家,也许他并没有意识到他的论文将在下一个世纪对欧洲以外的世界民族音乐研究所产生的深远意义和影响。当然,埃利斯把东方民族的一些音阶看作是“很随意地发音”有失偏颇,至少是个误判,此不赘言。

1887年,荷属东印度公司转送给巴黎音乐学院一套总共十六件斯连德若(slendro)调音体系的甘美兰乐器,德彪西适逢良机敏锐地捕捉到甘美兰奇妙独特的灵感源泉。他仿佛发现了一座非同寻常的富矿,这直接激发了他诸多作品中朦胧迷离的音响色彩。可以说,德彪西是第一位将东方元素创造性地与西方作曲技法巧妙融汇起来的伟大作曲家。两年后,在1889年的巴黎世界博览会上,德彪西对来自遥远东方的暹罗、爪哇异域之音的献演更是迷恋之极,他充满激情同时又不无揶揄讥讽地感叹道:

是的,不错,尽管还有人对这种文明嗤之以鼻,但甘美兰音乐之于生性乐观的当地人犹如呼吸一般自然,他们的音乐是大海的永匣韵律,树叶婆娑、天籁原音,古老的歌谣连同舞蹈、习俗延续了无数个世纪。爪哇音乐富有精巧的对位,相比之下帕莱斯特里那的复调不过是儿戏。倘若我们不带欧洲人的偏见聆听他们充满魅力的敲奏乐的话,必须承认,我们的打击乐就像是乡村集市的粗野喧嚣。

这一段精辟的言论竟然出自一位西方學院派专业作曲家之口,其谦恭的态度和对东方音乐的溢美之词令我等汗颜。

关于印尼的古代音乐文化,有一处历史遗迹不得不提,那便是与中国长城、埃及金字塔、印度泰姬陵、柬埔寨吴哥寺并称为“东方古代五大建筑奇迹”的婆罗浮屠佛塔(Brobudur)。该塔始建于约公元八至九世纪的夏莲特拉王朝时期,位于中爪哇马吉冷婆罗浮屠村,日惹西北四十二公里处。佛塔曾于公元1006年被火山爆发的岩石灰所掩埋,十九世纪初,当时的爪哇副总督托马斯·斯坦福·莱弗士(T.S.Raffles)是一位历史学家,出于对爪哇历史的浓厚兴趣,撰写了《爪哇历史》(The History of Java,1817年)一书,由于书中首次提及这座沉睡于丛林和火山灰当中的婆罗浮屠佛塔,人们将这次伟大的发现归功于莱弗士。

婆罗浮屠佛塔对我的吸引还来自荷兰人亚普·孔斯特(Kunst Jaap,1891-1960)。孔斯特从小学习小提琴,大学读的是法律。1919年,他偶然参与一个三人小组的巡演,来到了荷属殖民地印尼。演出结束后,出于对印尼传统音乐尤其是爪哇甘美兰音乐的极大兴趣,孔斯特决定留下来。他奔走于爪哇岛的乡村僻壤,进行乐器的调查收集和田野采录,这一待就是十八年。由于孔斯特出色的工作,荷兰政府索性委派他在当地进行民间音乐研究,这样他便有了个公职身份。孔斯特一生著述甚丰,他广为人知最有影响的著作为《民族音乐学的性质研究:它的问题、方法及其描述特性》(A Study of the Nature of Ethnomusicology,Its Problems,Methods,and Representative Personalities),在该著作中,孔斯特因首次使用“民族音乐学”(Ethnomusicology)这一称谓,而被认作是民族音乐学学科的奠基人。他的两卷本巨著《爪哇音乐——它的历史、理论与技巧》(Music in Java:Its History,Its Theory and Its Technique)至今仍是研修甘美兰音乐的经典读本。孔斯特在此书中附有一张婆罗浮屠佛塔的乐舞浮雕图版照片,我第一次在这本书中看到它就一直念念不忘,如今到此,只为一睹它的真容。

“救人一命,胜造七级浮屠”,踩着婆罗浮屠佛塔陡直的台阶拾级而上,我脑子里突然冒出这样一句老话。婆罗浮屠佛塔就地取材,用火山石灰岩建造,其巧夺天工的设计和两千多幅精美的石雕就是放在今天也是难以想象的浩大工程,可见宗教具有何等不可估量的力量。我在一层层镌刻着讲述佛祖释迦牟尼生平故事的浮雕回廊问徘徊踟蹰四下寻觅,与普通的游客不同,真正吸引我的不是这些被风雨侵蚀千余年依然栩栩如生的人物造型,而是那处孔斯特提及的乐舞乐器浮雕。当这堵精美的石刻整幅呈现在我面前时,我顿然释怀。想起岸边成雄先生在《古代丝绸之路的音乐》(中文版,1988年)一书中对那幅敦煌飞天伎乐图的痴迷描述,我似乎深有同感,此刻这种身临其境的幸福恐怕会让音乐图像学家妒忌艳羡得要命。在高约两米、长约四米的整幅浮雕立面上,用石块拼砌凿刻了约十六位乐舞表演者,共分为三组,左面上下两组以前后排列交错为序。左面上方是八位站立的鼓师或舞人,其中两位击奏双面柱鼓,一位击奏双面桶鼓,即今南印度的主要膜鸣乐器木丹嘎鼓(Mridangam)。左面下方是八人一组盘腿而坐的乐器演奏者,奇数者在前列演奏乐器,偶数者隐于其后动态不明。由左至右的第一位演奏者从形制上判断应该是弹奏匏状维纳琴,即今日北印度的鲁德拉维纳(Rudra Veena);第三位演奏者的乐器形制与现今印度乐器能对应的是琉特类弹拨乐器萨若德(Sarod),但当代萨若德之弦数和持琴姿态已发生改变,图像上为三根明显的弦轴,且为竖立弹奏,今萨若德普遍缚系八根弦,并横抱持琴;第五位演奏横笛则是明白无误,而且是今日南北印度皆有的班苏里笛(Bansuli)。隔着廊柱右边仅占整幅浮雕三分之一不到的应该是主人了,从神态形姿上就能判断为一主二仆,不知供奉的是何方菩萨。

看到这幅石刻图像我不禁浮想联翩了,印度教文化对东南亚诸国的影响是切人肌肤渗透灵魂的,为何婆罗浮屠佛塔上的那些印度系乐器在如今的传统音乐中已难觅踪影?甘美兰乐器中的主要节奏膜呜乐器肯当鼓(Kenduang)恐怕是仅有的遗存,而这些丝竹类乐器一件也没能在印尼甘美兰中留下痕迹,竖吹的苏灵箫(Suling)在构造、激励方式和演奏形态上与印度横笛相去甚远……莫非是改宗换教的缘故使得印尼民族放弃了印度系乐器而作出了重新选择?那为什么至今仍保留印度教习俗的巴厘岛也找不到印度系乐器?又为何皈依伊斯兰教后的爪哇甘美兰中仅有一件源自于西亚阿拉伯地区的弓擦乐器热巴布(Rebab)?或是因为自然生态环境的原因,在东南亚潮湿闷热的雨林中,丝竹乐器不及铸铜乐器音高稳定不易损毁,且利于世代相传?或更多的是因为在印尼人心目中铸铜乐器是神灵的象征,得到人们的尊崇膜拜?……细细品咂、久久揣想,参照图像比较实物疏理史料,甘美兰音乐仍有许多值得民族音乐学者们去深入探究的课题。

西方学者取之不竭的灵感与矿藏

在爪哇岛东去一千公里之远的巴厘岛上同样两季轮回地上演着甘美兰的一场场大戏。有别于爪哇岛矜持典雅的甘美兰风格,巴厘岛的甘美兰演奏犹如中国京剧开场,锣鼓激越喧嚣,热闹非凡,武戏文唱紧打慢吟张弛有致酣畅淋漓。

1931年,第一支巴厘村庄甘美兰走出本土来到巴黎为公众表演。更牛的是1952年,同样是这支乐队,由一位叫约翰·寇斯特的英国赞助人组织巡演伦敦、纽约、拉斯维加斯,引起轰动。欧洲人对粗犷灵动的巴厘乐舞似乎毫不排斥,反而对这闻所未闻的异邦之乐深感妙不可言赞誉有加。

早在二十世纪二十年代,美国奥登唱片公司就发行了数张巴厘甘美兰唱片,这引起了出生在加拿大、旅居纽约的青年作曲家柯林-麦克菲(colin McPhee,19001964)的极大兴趣。这个怀有理想主义色彩和胆识的年轻人瞬间被这蛊惑人心的音乐所俘虏,于是不假思索当机立断在1931年踏上了去往巴厘的旅途。殊不知,这一突发奇想成就了他日后的事业和声誉,就像当年的孔斯特痴迷爪哇岛一样,麦克菲在巴厘岛一住就是八年。其间,宫廷音乐日益衰微,民问音乐却蓬勃兴旺,麦克菲可以说身逢其时地遇到了巴厘岛音乐文化这一转化的历史性过程,他很陕就沉湎于这座艺术之岛的各种音乐生活,并和村民们交上了朋友。

麦克菲落户在一个名叫萨岩的村子里,专心致志地做起一项至少他认为是无比伟大的事业。他甚至弄来了一架施坦威大钢琴放在他的前屋,这可是被村里人视为奇物的黑匣子,他的家自然也成了当地乐师们聚会的场所。不管怎样,村民们打算帮助他实现一个梦想,那就是录制完成全岛在一年四季里发生的各种音乐事件。当然,麦克菲并不孤单,他的同道还有人类学家玛格瑞特·米德和画家瓦尔特·斯比思。现在想起来,那个年代的巴厘岛不啻为人问天堂世外桃源,如今这座被外界惊扰太多的小岛其原生性的文化恐已不复存在。就在那个时候,麦克菲俨然成了巴厘音乐的专家和文化遗产保护者,毅然决然挺身而出担当起拯救当时已呈颓势逐渐消失的珍贵音乐。

离开巴厘后的几十年,麦克菲在西方管弦乐队的织体中调和巴厘音乐的浓墨重彩,《塔布·塔布罕》(Tabuh-Tabuhan)及其后几部作品为他在北美和欧洲赢得了声誉。离开了巴厘岛之后,尽管甘美兰成了麦克菲难以割合的情怀,但他似乎再也无法以当年的热情与人沟通,那遥远小岛的音乐仿佛是魔咒附体渐渐在枯竭他的灵感。麦克菲在生命的最后岁月依然孜孜以求,加利佛尼亚大学洛杉矶分校里有他创立的甘美兰研究项目中心。麦克菲前后耗费三十年至去世前几周收笔的呕心沥血之作《巴厘音樂》(Music in Bali)于1966年由耶鲁大学出版,可惜作者最终没能见到那散发油墨芳香的著作校样。至今,《巴厘音乐》依然是民俗学与东方音乐研究领域的经典论著,也可以说是眼下被称作民族音乐学或音乐人类学实地考察与书写的典范之作。可以毫不隐讳地说,后人无数以巴厘音乐为主题的论著中,均从麦克菲生动的描述中获得了令人怦然心动的灵感撞击的火花。我们应该感谢这位巴厘音乐研究的先驱者,正是由于他的努力,巴厘传统音乐得到了世界各种肤色的人群,其中既有学者也有普通民众的广泛持久的关注和喜爱。

在巴厘岛的小书店里,我居然发现了另一位美国民族音乐学家迈克尔·藤泽尔(Michael Tenzer,1957-)所著的《巴厘甘美兰音乐》(Balinese GamclanMusic,2011年)新修订版。我有他的初版之作《精美甘美兰:二十世纪的巴厘音乐艺术》(Gamelan Gong Kebyar:The Art of Twentieth Century Balinese Music,2000年)。Kebyar一词意为“标准规范的现代音乐会甘美兰”,兼具宗教祭祀与世俗礼仪的双重功能。一个局外人的著作竟然成了对_夕}宣传巴厘文化的有力工具,可见,除了研究方法和视角以外,语言起到了不可低估的作用。说来藤泽尔与麦克菲还真有相似的际遇,1976年藤泽尔还是一个作曲系学生,偶然从演奏爵士钢琴的同学那里听到了“甘美兰”一词,这一下触动了藤泽尔的神经,此前他对甘美兰一无所知,对前辈麦克菲所做的一切也全然不晓。或许是受强烈的好奇心理所驱动,藤泽尔随即到音像店寻觅到仅有的一张巴厘音乐的唱片,迫不及待地打开音响听了起来,顿时就被这种奇妙的音乐攫住了。而且就在十分钟内,藤泽尔做出了一个影响自己一生的决定:他要去巴厘岛,要亲临当地去探知这种东方国度无法抵御的奇异音乐。

二十世纪以来,西方学者以持续不断的执着热情关注并研究甘美兰。若从孔斯特1925年出版的第一部著作《巴厘音乐》算起,仅藤泽尔书后附录的参考文献用英语、德语、法语、荷兰语等各种文字写成的有关甘美兰音乐与舞蹈的专著就有二十五本,博士论文十五篇,发表在期刊上的学术论文以及发行的唱片与影像则难以数计,更不用说《格罗夫音乐与音乐家辞典》中“印度尼西亚”条目各节附录的相关历史人文、宗教习俗、戏剧皮影、仪式乐舞的成千上百条参考文献了,简直让你晕。生于斯长于斯的东方音乐往往被西力人捷足先登,这里丰足的文化资源源源不断地变成西方学者们的论文著作和学位奖金……当然,也向局外人敞开了一个东方音乐不同凡响的精彩世界。

所谓甘美兰,意味着一个整体,而不是仅指单独的某一件乐器。甘美兰锣与世界各地的锣形制上最大的不同之处是锣面中心皆有一乳突状,锣身呈水罐状。甘美兰被极其严密地分成核心旋律声部、填充加花声部、节奏声部等,一般需要三四十位乐手以及若干歌手组合在一起表演,因此甘美兰被认为是世界民族音乐中最复杂的多声音乐传统。在这样一个严密和谐的集体中,是不允许个性的张扬炫技与即兴的显山露水的,乐师们皆师出有门,经过长年刻苦的练习,将那些世代相传薪火接替的标准曲目版本打磨极致烂熟于心,尔后和他们的习俗一起分享给整族男女老幼村民,且消融于冥冥宇宙之中。多少世纪以来,甘美兰音乐伴随着岛民们的习俗仪式,担负着宗教与世俗的重任,在这片碧海蓝天间此起彼伏、回荡弥散。

甘美兰乐队就是这样一个分工协作彼此默契的集体,为宗教和世俗的功能敲奏着一群铸铜乐器,驱魔辟邪、伺奉神灵、祭祀祖先、助兴婚宴、礼仪宾朋,伴着乐声村民们缓缓走向香火缭绕的神庙成年礼的磨牙仪式,伴洒亡灵骨灰入海……大吊锣那具有穿透力的嗡鸣声持久回荡,动人心魄,经久不息。甘美兰的魅力在于它奇异的音律色彩和迥异于西方的音响织体,百年前的伦敦博览会、巴黎博览会使更多的西方人聆听到甘美兰音乐,也因此激发起一批西方学者致力于研究甘美兰乃至暹罗、缅甸的体鸣敲奏乐器。我们是否也能从欣赏西方经典管弦乐的时间中,拨出一丝闲暇去聆听一下那未知的音响呢?至少百余年来,中国移植来的西方学院式音乐教育体系已使得我们的听觉被十二平均律所格式化,我们的听觉已容纳不下被黑白键整齐切割为一百音分或两百音分以外的任何音程了。殊不知,世界民族音乐之广博浩瀚,人类可以按自己的方式选择八度内的任何音高关系,应该不带偏见地以局内人的虔诚去领略这美妙的音乐,同时拓展我们贫乏的听觉。

土黄和青灰相间的庙宇房屋是巴厘岛特有的建筑色调,象征着人间与冥界的尖三角形高墙被对称地一分为二,矗立在天地之间。今天,当你穿行在巴厘岛首府登巴萨(Denpasar)的街道上,鳞次栉比的宾馆酒吧和西方人的面孔令你仿佛置身于繁华的欧洲都市。只有当你仰望天空,看见摇曳的椰树,呼吸着温润的海风,还有充耳可闻的甘美兰音响,你才不忘身在巴厘岛。

当风和日丽,海风习习,在巴厘岛南部的乌鲁瓦图断崖上极目远眺是一种什么样的感觉?印度洋与太平洋在此亲吻相拥,挽着湛蓝的裙裾在广阔绵延的沙滩上毫无娇羞地婆娑起舞恣情荡漾,就像电影中永恒的诗意镜头那样,一对恋人赤脚在海滩上漫步,海浪一遍遍追逐耐氐着细沙将浮华抚平,甘美兰独特的音响一直萦绕于我的脑际,不绝于耳,挥之不去……

——浅析印度尼西亚传统民族音乐“甘美兰”