中轻质油田注聚可行性及注采井网优化研究

王 雨,蔡 晖,江 聪,杨 明,李 扬

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津 300452)

油气工程

中轻质油田注聚可行性及注采井网优化研究

王 雨,蔡 晖,江 聪,杨 明,李 扬

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津 300452)

目前海上油田注聚主要应用在稠油油藏,在渤海的中长期规划中,计划对中轻质油藏实施注聚,所以为了提高中轻质油藏的采收率,对中轻质油藏的注聚模式进行研究。本文主要应用含水率注采井数比关系曲线,无因次采液指数曲线和油藏数值模拟的方法分析中轻质油藏注聚时机、井网对注聚效果的影响。然后通过实际模型来进一步研究BZ油田注聚后的增油量以及降水效果。结果显示BZ油田注聚时机在含水率为80%以后,且目前井网不能满足直接注聚的条件。通过研究得出,中轻质油藏开发晚期实施注聚效果更好,并且应按照剩余油分布的规律来调整注采井网。

合理的注采井数比;无因次采液指数;注聚时机;注采井网

陆地油田注聚时机通常较晚,例如大庆油田和胜利油田,都是到了高含水期才开始实施注聚。而海上油田具有开发时间短、投资风险大、生产成本高的特点,为了在较短时间内提高油田采收率,获得最大经济效益,要求尽早实施提高采收率技术。海上稠油油藏早期注聚不同于陆地油田中后期注聚,两者的注入特征和开发规律均不同。目前,早期注聚在渤海油区正处于探索阶段。近些年[1-3],渤海的绥中36-1,锦州9-3以及旅大10-1油田都陆续实施了注聚,并且都取得了不错的降水增油效果,截至2015年底累增油达417.1×104m3。但是轻质油的注聚时机以及注聚方式的研究还没有开始,还需要从具体的油藏地质特征和流体性质,利用理论分析,室内试验和油藏数值模拟研究,为后期注聚的实施提供技术储备。

1 油藏开发特征及注聚可行性

BZ油田位于渤海南部海域黄河口凹陷中央构造脊复杂断块上,为复杂断块构造,主要含油层系为新近系明化镇组下段。钻后油组划分将明下段储层划分为6个油组,依据油气显示、测试和钻井资料等分析,明下段II、III、IV油组是该油田的主力含油层组。

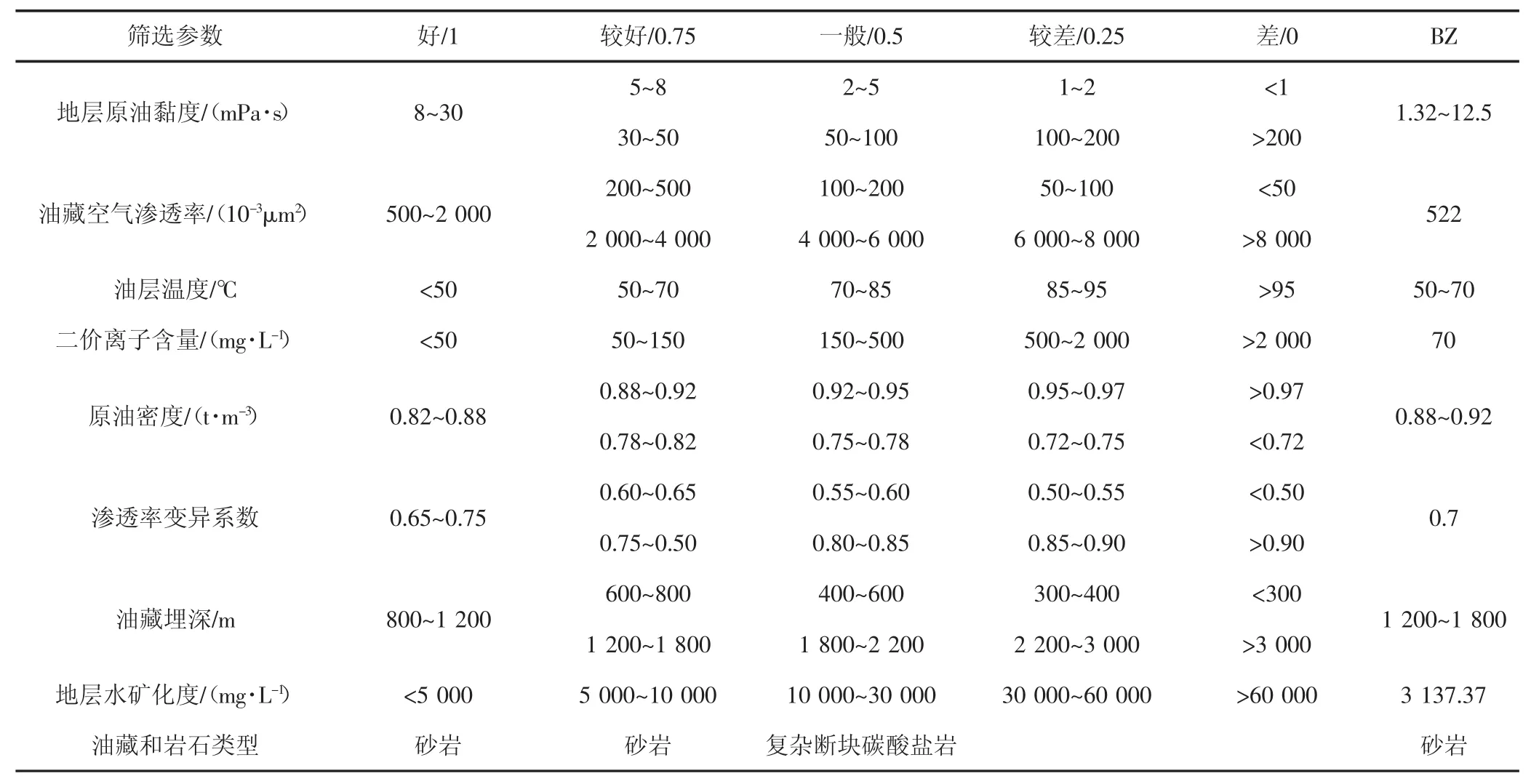

该油田的平均孔隙度25.0%,平均渗透率522.2 mD,具有中高孔渗特征,原油性质主要为轻~中质原油(0.850 g/cm3~0.919 g/cm3)、中低黏度(1.32 mPa·s~12.9 mPa·s),地层温度介于50℃~70℃,油田边底水能量不强,无大气顶,根据注聚行业标准分析(见表1),该油田符合注聚的条件。

从近些年渤海油田的应用现状来看,渤海一些中、重质油田注聚已经取得了成功。截至2013年底,渤海注聚累增油达312×104m3。这也证明了注聚提高采收率在海上中、重质油田上是可行的。但是由于聚驱效果受流体性质、沉积特征及井网等因素的影响,所以还要对BZ油田的注聚进行详细的研究。

表1 注聚行业标准

2 合理注聚时机研究

陆上油田的注聚时机都在晚期,例如大庆油田在含水98%时进行聚驱评价,胜利油田也在含水95%时才实施聚驱。海上油田不同于陆上油田,由于受到平台的限制,所以进行聚驱的时机要根据油田自身的情况。旅大10-1油田在投产初期就实施了注聚,而中轻质油田注聚时机的选取需要进一步的研究。

2.1 注聚机理

在水中加入聚合物后,驱替相的黏度明显增大,从而降低了水油流度比,避免了驱替相的“指进现象”,使平面推进更加均匀,从而提高了平面波及系数。同时,在纵向上聚合物溶液仍然首先进入渗透性最好的高渗透层,并沿着阻力相对较小的大孔道渗流。但是由于一方面聚合物在孔壁上的吸附,使有效可流动半径减小;另一方面聚合物溶液黏度大,具有较大的摩擦阻力,造成渗流阻力增加,迫使注入的聚合物溶液进入中低渗透层和由高渗层向相邻的中低渗透层波及,从而改善纵向上的波及系数,增加了吸水厚度,提高原油的最终采收率(见图1)。

图1 注聚机理示意图

注聚后水的黏度增加,注采压差增大,由于注水井最大的注入能力有限,所以注聚时应保持合理的注采井数比,保持注采平衡。

2.2 合理注采井数比

注采井网极大地影响着注水开发油田的开发效果,注采井网包括注采井网形式和井网密度,注采井网形式和注采井数比相对应,注采井网形式常常是根据注采井数比确定,注采井数比通常是根据注采平衡的原则,由水井的吸水指数和油井的产液指数确定。

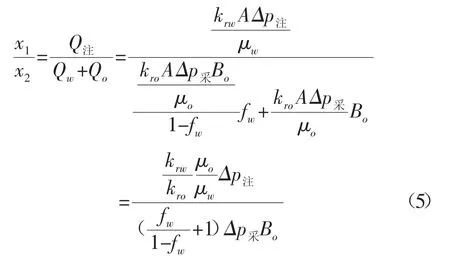

为了保持注水井合理的注入能力[4-6],应保持合理的注采井数比[7],根据注采平衡得出:

注入量:

产油量:

产水量:

合理井数比:

式中:krw-水相渗透率;kro-油相渗透率;x1-采油井数;x2-注入井数;fw-含水率;μw-水的黏度;μo-油的黏度。

将该油田的物性参数带入式(5),得出不同含水阶段合理的注采井数比。BZ油田目前的综合含水率为46%,所以目前合理的注采井数比为0.31(见图2)。BZ油田在实施了综合调整后注采井数比为0.44,说明目前井网的注入能力是合适的,但能否注聚还需要进一步的研究。

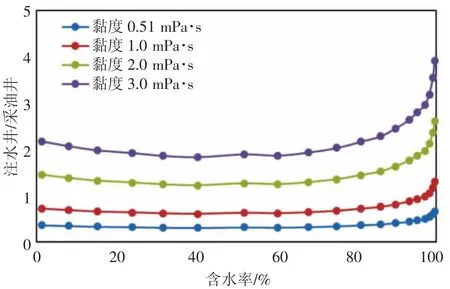

图2 BZ油田注采井数比与含水率关系曲线

从无因次采液指数曲线(见图3)可以看出[8-10],在含水率低于40%时,采液能力呈下降趋势,即使达到了降水效果也无法采出更多的油,当含水率高于40%以后,采液能力开始逐渐回升,此时的采液能力充足,所以注聚时机最好在含水率为40%~80%。

图3 BZ油田无因次采液指数曲线

2.3 聚合物驱油数值模拟研究

BZ油田属于河流相沉积,砂体形态与河道走向一致,布井原则依据河道的走向。为了模拟该油田地质油藏特点,建立一个网格步长25 m×25 m,纵向上一个小层,厚度10 m,平均渗透率640 mD的机理模型,研究不同注聚时机聚合物的增油量以及降水效果。流体参数借鉴BZ1油田。为了研究注聚的时机,采用数值模拟的方法分别在综合含水率为20%、40%、60%、80%时注入段塞尺寸为0.029 5 PV,浓度200 mg/L的聚合物。

表2 不同注聚时机指标对比表

图4 BZ油田不同注聚时机的综合含水率曲线

从注聚的结果可以看出(见图4),有很明显的降水增油效果。在同一段塞浓度和尺寸下,随着注聚时机的延迟,单位聚合物增油量和采收率提高幅度是逐渐增加的(见表2),说明轻质油更适合晚期注聚。注入时机越早,最大降水率越高,所以BZ这类的油田大规模的注聚晚实施更好,早期可以实施局部的调剖来控制水的舌进现象。

3 合理注聚井网的研究

3.1 合理注采井数比的研究

由于注聚会导致水的黏度发生变化[11-14],根据公式(5)注聚后合理的注采井数比也随之发生变化。前面的研究可知,中轻质油更适合晚期注聚。但是注入聚合物后,由于驱替相黏度增加,渗流阻力增加,油藏的导流能力降低,注入能力和生产能力下降。因此在见效初期,产液水平和综合含水的变化直接影响产油量,如果产液水平太低,即使综合含水有所下降,产油量也达不到水驱产油水平。当聚合物黏度为2 mPa·s或3 mPa·s时(见图5,图6),现有井网的注入能力难以满足,采液能力急剧下降无法恢复到初始状态,所以应使用低黏度的聚合物,保持井网的产液能力。在含水率为80%时,注入黏度为1 mPa·s的聚合物后合理注采井数比为0.72,目前BZ油田的注采井数比为0.44,需要通过加密的方式建立合理的井网。

图5 BZ油田不同聚合物黏度合理注采井数比

图6 BZ油田不同聚合物黏度下无因次采液指数曲线

3.2 井网加密

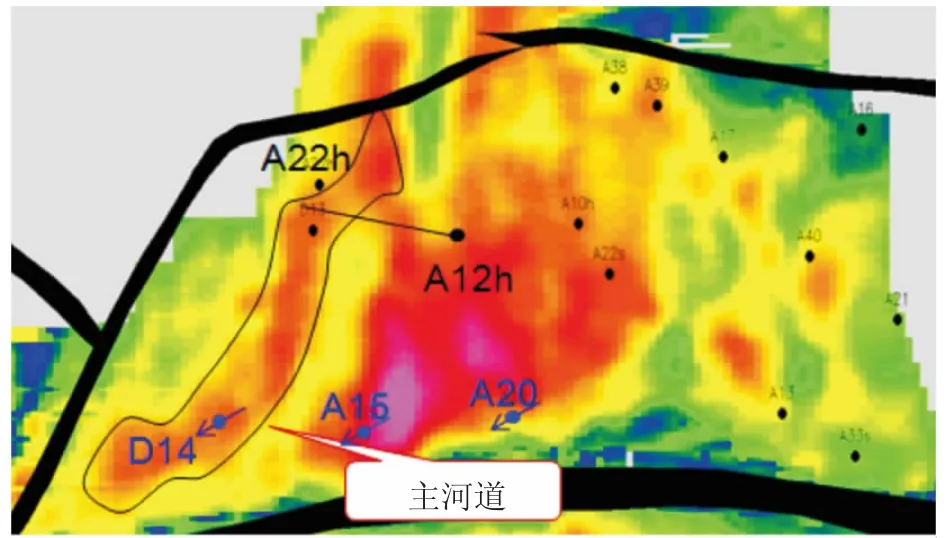

常规的井网加密方式有对角线加密[15-18],平行构造线加密等方法。例如绥中36-1油田属于大型河流三角洲沉积复合体,储层发育,砂体大面积连片分布,连通性好,分布稳定。初期基础井网采用反九点法[19-23],综合调整采用井间加密的方式变为行列注水。BZ油田属河流相沉积(见图7),砂体较窄,呈条带式展布,需沿主河道延伸方向布井,所以不能像绥中36-1油田一样采用规则加密的方式,考虑通过增加注水井点来改变井网。

图7 BZ油田地震属性图

为了进行注聚井网的研究,模拟BZ油田地质油藏特点,建立一个纵向上分为4个小层的机理模型,网格步长50 m×25 m,每层厚度12 m,平均渗透率为650 mD,井距为400 m,排距为400 m。目前的注采井数比为0.40,不适合直接注聚,所以考虑增加两口注水井加强该井网的注入能力。

目前总共设计三种加密方案:(1)排状布井,保持水井与油井之间的距离不变(见图8(a));(2)根据注水方案剩余油的分布来增加井点(见图8(b));(3)缩小水井与油井之间的距离(见图8(c))。

图8 布井示意图

3.3 不同井网注聚指标

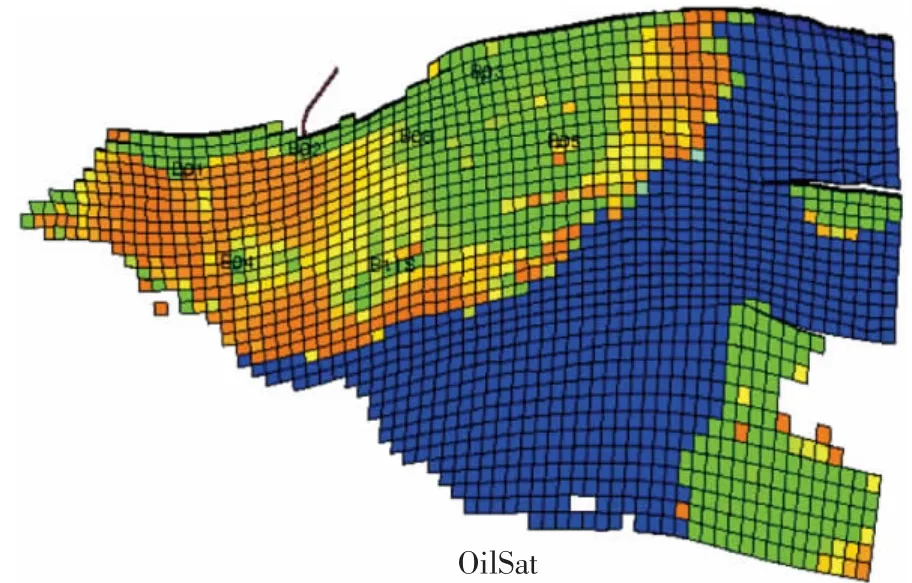

通过数值模拟研究,不同井网的剩余油分布(见图9),可以看出按剩余油分布规律加密的方式,注入液波及面积最大,并且降水增油效果最好(见表3)。因为从水驱模型来看,剩余油都是分布在连通性不好,井控不到的区域,按水驱剩余油分布加密这种方式可以增加井控,提高储量的动用程度。缩小井距和排状布井这两种加密方式可能由于井距过小,井间发生干扰。

表3 渤中34-1油田不同井网注聚指标对比表

4 注聚效果

前面机理模型的研究得出了轻质油更适合晚期注聚,并采取根据剩余油分布方式加密来达到合理的注采井数比。为了进一步验证所得机理的准确性,选取BZ油田7井区为研究对象,注采井数比为1.33,可以直接对B4、B5、B11S三口注水井实施注聚,注聚量0.087 PV,注聚时间6年,注聚效果(见表4,图10,图11)。

图9 加密井网方式

图10 水驱剩余油分布模型示意图

表4 BZ油田7井区聚驱指标

图11 聚驱剩余油分布模型示意图

从表4以及图10~图11可以看出,注聚后波及面积增大,取得了明显的降水增油效果,这是由于聚合物在大孔道的孔壁上吸附,使其流动半径减小,迫使注入的聚合物溶液进入中低渗透层和由高渗层向相邻的中低渗透层波及,从而改善纵向上的波及系数,增加了吸水厚度,提高原油的最终采收率。这说明轻质油晚期注聚在渤中34-1油田是可行的。

5 结论

(1)通过对影响聚驱参数和油田实际参数对比分析,认为BZ油田是适合注聚的,并且更适合在含水率为80%以后注聚;BZ油田由于局部注采井网不完善,不能满足直接注聚的条件,需要增加注聚井点来达到注采平衡,建议BZ油田下一步开展岩心聚合物驱提高采收率实验。

(2)通过研究得出中轻质油藏注聚开发是可行的,在开发晚期实施大规模注聚效果更好;对BZ这类河流相油田不能采取规则加密的方式,需根据剩余油的分布规律来进行加密。

[1]张贤松,王海江,唐恩高,等.渤海油区提高采收率技术油藏适应性及聚合物驱可行性研究[J].油气地质与采收率,2009,16(5):56-59.

[2]张爱美.胜利油区聚合物驱资源分类标准修订及其评价[J].油气地质与采收率,2004,11(5):68-70.

[3]苏建栋,黄金山,邱坤态,等.改善聚合物驱效果的过程控制技术-以河南油区双河油田北块NmⅣ1-3层系为例[J].油气地质与采收率,2013,20(2):91-94+98.

[4]靳宝光,姜汉桥,张贤松,郑伟,杨菁.渤海油田早期聚合物驱注入能力综合研究[J].科学技术与工程,2013,13(9): 2339-2343.

[5]赵长久,韩培慧,李新峰.聚合物驱注入压力探讨[J].油气采收率技术,1997,4(2):17-21.

[6]刘超,马奎前,陈剑,等.旅大油田非均质性定量表征及开发调整[J].油气地质与采收率,2012,19(5):88-90+103.

[7]Wang Demin,Seright R S,Shao Zhenbo,et al.Key aspects of project design for polymer flooding at the Daqing oilfield[J]. SPE Reservoir Evaluation&Engineering,2008,(11):1117-1124.

[8]王宏申,石勇,周亚利,牟松茹,谭帅,尹彦君.旅大10-1油田早期注聚可行性研究[J].海油石油,2006,26(3):40-45.

[9]蒋珊珊,杨俊茹,孙福街,等.海上油田注聚合物时机研究及现场应用[J].海洋石油,2009,29(3):37-42.

[10]Chang H L.Polymer flooding technology-yesterday,today and tomorrow[J].Journal of Petroleum Technology,1978,(30):1113-1128.

[11]齐与峰.砂岩油田注水开发合理井网研究中的几个理论问题[J].石油学报,1990,11(4):51-60.

[12]沈平平,袁士义,邓宝荣,等.非均质油藏化学驱波及效率和驱替效率的作用[J].石油学报,2004,25(5):54-59.

[13]赵向宏.水驱小油藏合理采液速度、合理井网密度及布井方式研究[J].石油勘探与开发,1994,21(1):74.

[14]张盛宗.合理选择注采井网的动态研究[J].大庆石油地质与开发,1994,13(2):29-32.

[15]Ayoub.New findings in fracture cleanup change common industry perceptions[J].SPE98746,2006.

[16]George E P Box,Norman R Draper.Empirical model building and response surfaces[M].New York:Wiley-Interscience,2005.

[17]李传亮.油藏工程原理[M].北京:石油工业出版社,2014: 380-400.

[18]Wang J Y,Holditch S A,McVay D A.Simulation of gel damage on fracture fluid cleanup and long-term recovery in tight gas reservoirs[J].SPE117444,2008.

[19]Leonard J K.Fracture acidizing:history,present state,and future paper[J].SPE1063714,2007.

[20]Gdanski R.Fracture face damage matters[J].SPE94649,2005.

[21]Jewett R L,Schurz G F'.Polymer flooding-A current appraisal[J].Journal ofPetroleum Technology,1970,22: 675-684.

[22]TONG X.Orpretive Study of the Characteristics and Susceptibility of Pattern-Type-Water Injection Well Networks From the Viewpoint of Balanced Water floods[C].SPE-10567,1983.

[23]Zubarev D 1.Pros and Cons of applying proxynodels as a substitute for full reservoir simulations[J].SPE124815,2009.

我国突破二氧化碳分离膜技术

近日,哈尔滨工业大学教授邵路课题组在二氧化碳分离膜研究方面取得重要突破,有望实现二氧化碳高效分离,成果在线发表于《能源与环境科学》。相对于传统的吸附分离等方法,膜分离具有高效、易操作、成本低和环境友好等特点。然而,目前高效二氧化碳分离膜材料仍然极其匮乏,严重制约着膜分离在二氧化碳捕集分离等领域的应用。

该成果通过对材料物理化学结构合理设计,采用二氧化碳亲和性的聚氧化乙烯衍生材料,经过简单的紫外辐照一步法,在自由基聚合形成交联网络的同时,向体系中引入低相对分子质量的聚氧化乙烯链段,制备出一种新型二氧化碳亲和性半互穿网络分离膜。该半互穿网络分离膜是由立体的聚氧化乙烯交联网络和低相对分子质量高醚氧含量的聚氧化乙烯衍生分子链穿插构成。低相对分子质量的聚氧化乙烯链段有效增加了膜的自由体积,改善其分布并增强二氧化碳亲和性。

(摘自中国石油报第6803期)

Study on the feasibility of polymer flooding and optimization of well pattern in medium light oilfield

WANG Yu,CAI Hui,JIANG Cong,YANG Ming,LI Yang

(Bohai Oilfield Research Institute,Tianjin Branch of CNOOC Ltd.,Tianjin 300452,China)

The offshore oilfield polymer injection is mainly used in heavy oil reservoir,in the long-term planning of Bohai,we plan to implement polymer injection in light oil reservoir in oilfield.In order to improve the recovery rate of light oil reservoir,we begin to study the mode of light oil injection.Injection-to-producing-well ratio curve,dimensionless fluid index curve and numerical simulation is applied to analysis the influences of injection timing and well pattern on effect of polymer injection.Then we further study the oil increment and precipitation effect of BZ oilfield through the actual model.The results show that the timing of polymer flooding is after water rate of 80%,and the well pattern can not meet the conditions of direct polymer flooding.According to the research,it is concluded that the effect ofpolymer injection is better in the late development of medium light oil reservoir,and the injection production well pattern should be adjusted according to the rule of remaining oil distribution.

reasonable injection production ratio;dimensionless liquid production index;injection timing;injection production pattern

TE357.46

A

1673-5285(2017)04-0003-07

10.3969/j.issn.1673-5285.2017.04.002

2017-02-22

国家科技重大专项“渤海油田加密调整及提高采收率油藏工程技术示范”,项目编号:2016ZX05058001。

王雨,男(1988-),助理工程师,2014年毕业于长江大学,获硕士学位,主要从事油气藏开发研究工作,邮箱: wangyu67@cnooc.com.cn。