东北烟区低焦油烟叶关键栽培技术研究

陈爱国,黄 翯,崔元浩,朴哲浩,黄 成,宋榜鹏,刘光亮,许 娜,梁洪波*

东北烟区低焦油烟叶关键栽培技术研究

陈爱国1,黄 翯2,崔元浩3,朴哲浩3,黄 成2,宋榜鹏2,刘光亮1,许 娜1,梁洪波1*

(1.中国农业科学院烟草研究所,农业部烟草生物学与加工重点实验室,青岛 266101;2.辽宁省烟草公司丹东市公司,辽宁丹东118000;3.吉林省烟草公司延边州公司,吉林延吉133000)

东北烟区作为我国最大的填充型低焦油烟叶产区,研究其低焦油烟叶关键生产技术具有重要意义。在辽宁、吉林通过施氮量、施钾量、留叶数和株距4因素二次回归正交组合试验,研究其对烤烟焦油释放量及内在理化指标的影响。在施氮量、施钾量、留叶数和株距4个处理的单因素效应中,对焦油释放量的影响均表现为株距>留叶数>施氮量≈施钾量,焦油释放量稳定最低较理想的处理组合为(1)辽宁宽甸点:施氮量4.50 kg/667m2、施钾量20.08 kg/667m2、留叶15片,株距0.40 m。(2)吉林汪清点:施氮量3.99 kg/667m2、施钾量18.10 kg/667m2、留叶20片,株距0.33 m。与当前生产对照比较,较理想的处理组合为施氮量均降低0.5 kg/667m2,钾氮比均上调0.5,留叶均增加2片,株距减少0.15 m左右。在辽宁宽甸点,施氮量对总植物碱的影响最大,施钾量和留叶数对K2O的影响最大。在吉林汪清点,株距对叶宽的影响最大。东北低焦油烟叶生产应以群体质量控制为主,其次是养分运筹调控。辽宁低碱高钾、吉林较低的叶宽可作为东北低焦油烟叶的理化特征参考指标,建议在东北烟区进一步对优选组合技术验证后推广,并深入研究低焦油烟叶形成的生理机制。

烤烟;焦油释放量;关键栽培技术;化学特征指标

焦油释放量是评价烟叶原料安全性的重要指标之一,目前低焦油烟叶是卷烟产品的世界性潮流[1]。2010年全国烟叶工作会议提出了“自2011年起,生产卷烟盒标焦油量不超过12 mg/支,2015年起不超过10 mg/支,重点骨干品牌都要有3个以上规格焦油量在6 mg/支以下,同时储备一批焦油量在3 mg/支以下产品”的降焦“规划图”,对低焦油烟叶原料的研究与开发提出了迫切的需求[2]。焦油释放量来源于烟叶原料的不完全燃烧,与不同产地、烟草类型及品种、烟叶原料的理化性状等密切相关[1,3]。尽管工业降焦措施和效果明显,但同时造成香吃味和生理强度的下降,难以为消费者接受[4]。农业降焦技术因烟叶原料的焦油释放量对烟叶香气和吃味影响不大而成为研究热点[3]。东北烟区作为我国最大的填充型低焦油烟叶产区,研究其农业降焦技术具有重要意义。

本课题组对2010—2013年采集的53份东北C3F烟叶样本检测了全氮、醚提物、还原糖、总糖、总植物碱、K2O、氯、淀粉、烟碱、纤维素和焦油释放量共11项指标,其中辽宁21份、吉林21份及黑龙江11份样本。聚类分析和样本归类的频次分析表明,东北烟叶化学成分可聚成两类,第1类包括90.48%的辽宁样本、33.33%的吉林样本,第2类包括9.52%的辽宁样本、66.67%的吉林样本和全部的黑龙江样本。辽宁宽甸点的6个样本全部归属第1类,吉林汪清点的14个样本全部归属第2类。因此,东北低焦油烟叶研究试验点选择安排在具有代表性的辽宁宽甸点和吉林汪清点。研究表明,在东北烟区,适当的控氮增钾[5-6]和增密度多留叶[7-10]措施可以有效的降低烟叶焦油释放量。然而,在实际生产中,由于单项技术间的互作等效应,单项最优技术的组装需要在生产中试验验证,且具有区域差异性[11-12],影响了组装调控技术的应用效果。目前东北低焦油烟叶组合技术研究鲜见报道[6,10]。因此,在前期单项试验效果的基础上,本文采用了二次回归正交设计,开展了施氮量、施钾量、种植密度和留叶数对焦油释放量和产质量的影响研究,以期为东北低焦油烟叶定向生产提供关键栽培技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验材料及试验地概况

试验于2015年分别在辽宁省宽甸县青椅山镇碱厂沟村和吉林汪清县百草沟镇永安村进行。(1)宽甸试验田:土壤类型为棕壤土,土壤pH 4.95,有机质含量2.76%,全氮含量为1.54 g/kg,碱解氮含量为94.52 mg/kg,速效磷含量为56.29 mg/kg,速效钾含量为67.37 mg/kg。供试品种:CH001。(2)汪清试验田:土壤类型为棕壤土,土壤pH为4.79,有机质含量1.54%,全氮含量为0.44 g/kg,碱解氮含量为43.66 mg/kg,速效磷含量为70.70 mg/kg,速效钾含量为122.57 mg/kg。供试品种:吉烟10号。

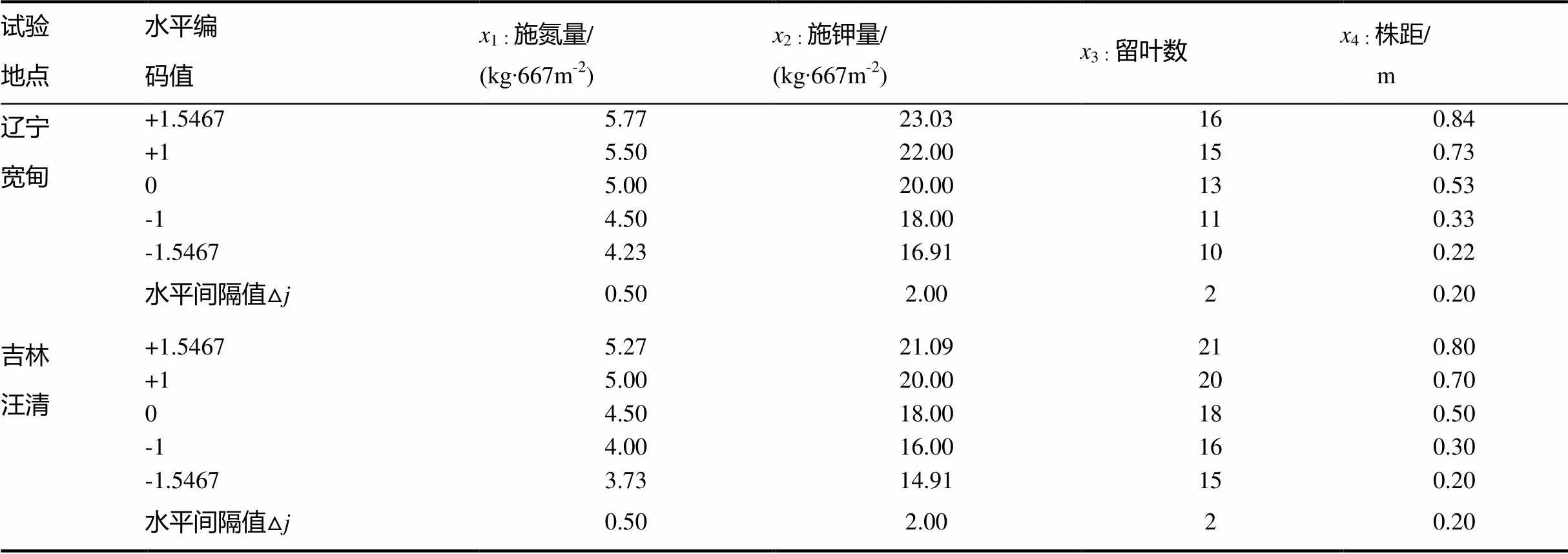

1.2 试验设计

试验采取施氮量(1)、施钾量(2)、留叶数(3)、株距(4)4因素3水平二次回归正交组合设计,各因素的设计水平编码值对应的自变量值见表1。按照4因素3水平L16(215)安排试验次数,同时考虑交互效应安排8次星号试验(星号臂长γ=1.5467)和3次零水平试验,共27个处理,每个处理组合设2次重复,共54个小区,小区面积120 m2,试验四周设保护行或保护株。试验各处理见表2,其他田间操作和管理按照当地最优生产技术方案进行。

表1 二次回归正交组合设计因素水平编码表

1.3 取样及测定方法

每个小区分别选取烤后正组中部叶(混合等级),送农业部烟草质量监督检测中心进行去筋、切丝、卷制及指标检测,分别测定焦油释放量、6项化学成分指标(还原糖、总糖、总植物碱、总氮、K2O、Cl)和5项物理指标(单叶重、厚度、叶长、叶宽、叶质重)。

焦油释放量检测参照GB/T19609—2004标准抽吸,按YC/T156—2001、YC/T157—2001标准测定烟气中的烟碱和水分,计算焦油释放量。还原糖和总糖测定参照YC/T159—2002标准,总植物碱测定参照YC/T160—2002标准,总氮测定参照YC/T161—2002标准,K2O测定参照YC/T217—2007标准,氯测定参照YC/T153—2001标准。单叶重、厚度、叶长、叶宽、叶质重参照文献[13]的方法。

1.4 数据分析

采用Excel 2007和SAS 9.4对数据进行处理、统计分析及图形制作。

2 结 果

2.1 不同组合处理对烟气焦油释放量的影响

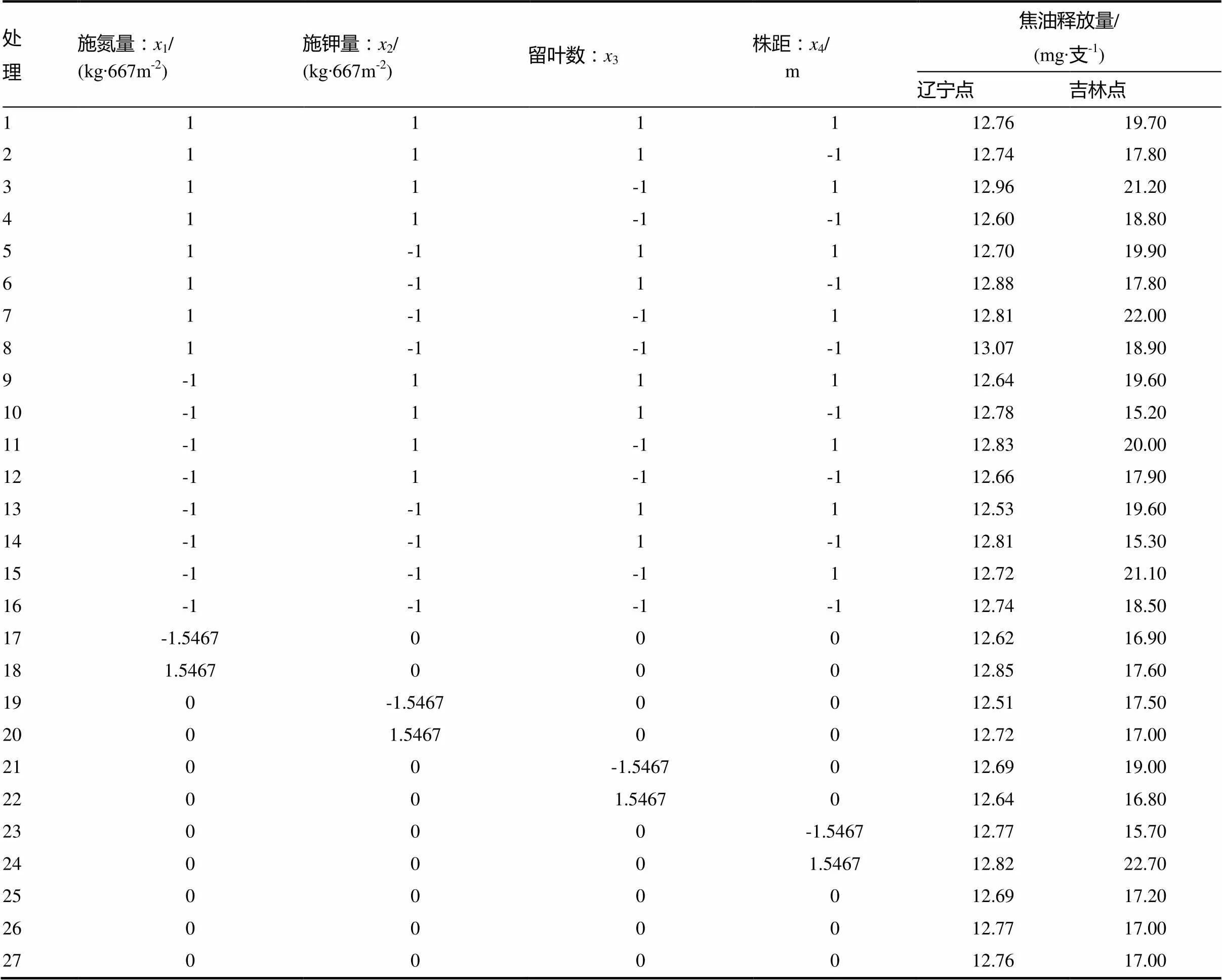

各处理组合及焦油释放量检测结果见表2,采用SAS统计软件用二次回归正交试验统计方法进行拟合,得到的回归方程如下:

(1)辽宁:=12.664+0.0371-0.0112-0.0513+0.0934+0.00611-0.00212+0.01322+0.01731+0.00323+0.01333-0.01614-0.00424+0.01443+0.07144,其中,最低焦油释放量稳定点为鞍点,在1=4.50,2=20.08,3=15,4=0.40时,焦油释放量稳定最低为12.53 mg/支。

(2)吉林:=16.869+0.4811-0.1772-0.8133+1.6234+0.23611+0.04421+0.23622+0.13131+0.14432+0.50833-0.24441-0.08142+0.15643+1.05144,其中,焦油释放量稳定点为最小值,在1=3.99,2=18.10,3=20,4=0.33时,焦油释放量稳定最低为15.26 mg/支。

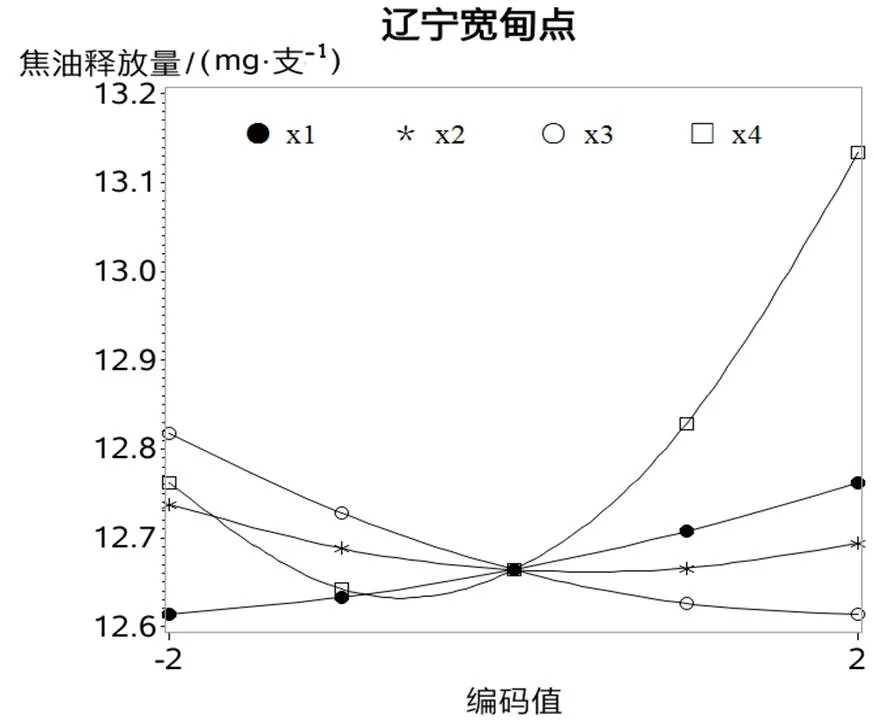

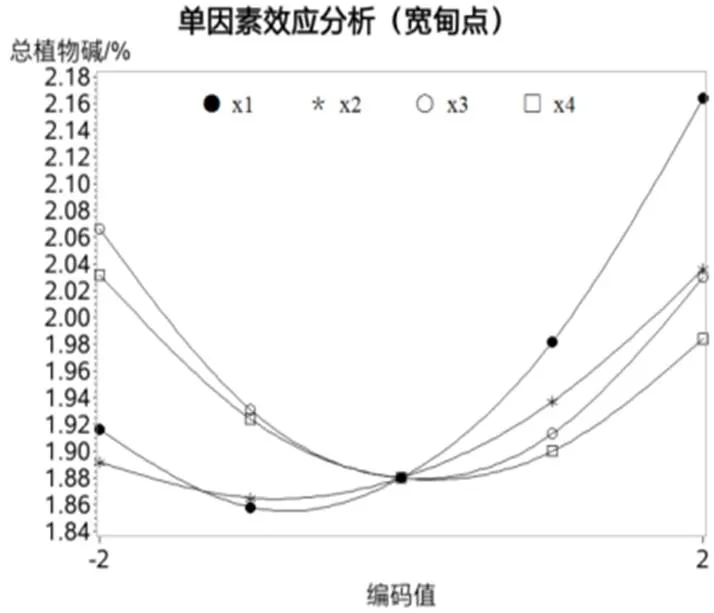

回归方程中各因素互作效应均不显著。两个试验点施氮量均降低0.5 kg/667m2,钾氮比均上调0.5,留叶均增加2片,株距减少0.15 m左右。当其他因素固定为零水平条件时,施氮量、施钾量、留叶数和株距对焦油释放量的单因素影响效应见图1。从中看出,辽宁宽甸点和吉林汪清点各处理对焦油释放量的单因素影响效应趋势一致。随着施氮量和株距的增加,焦油释放量相应增加,明显表现正相关;其中增加现有的株距,焦油释放量大幅度增加。随着施钾量和留叶数的增加,焦油释放量相应的下降,表现负相关。单因素效应均表现为株距>留叶数>施氮量≈施钾量,其中辽宁宽甸点施钾量的影响稍大于施氮量的影响。因此,东北低焦油烟叶生产应以群体质量控制为主,其次是养分运筹调控。

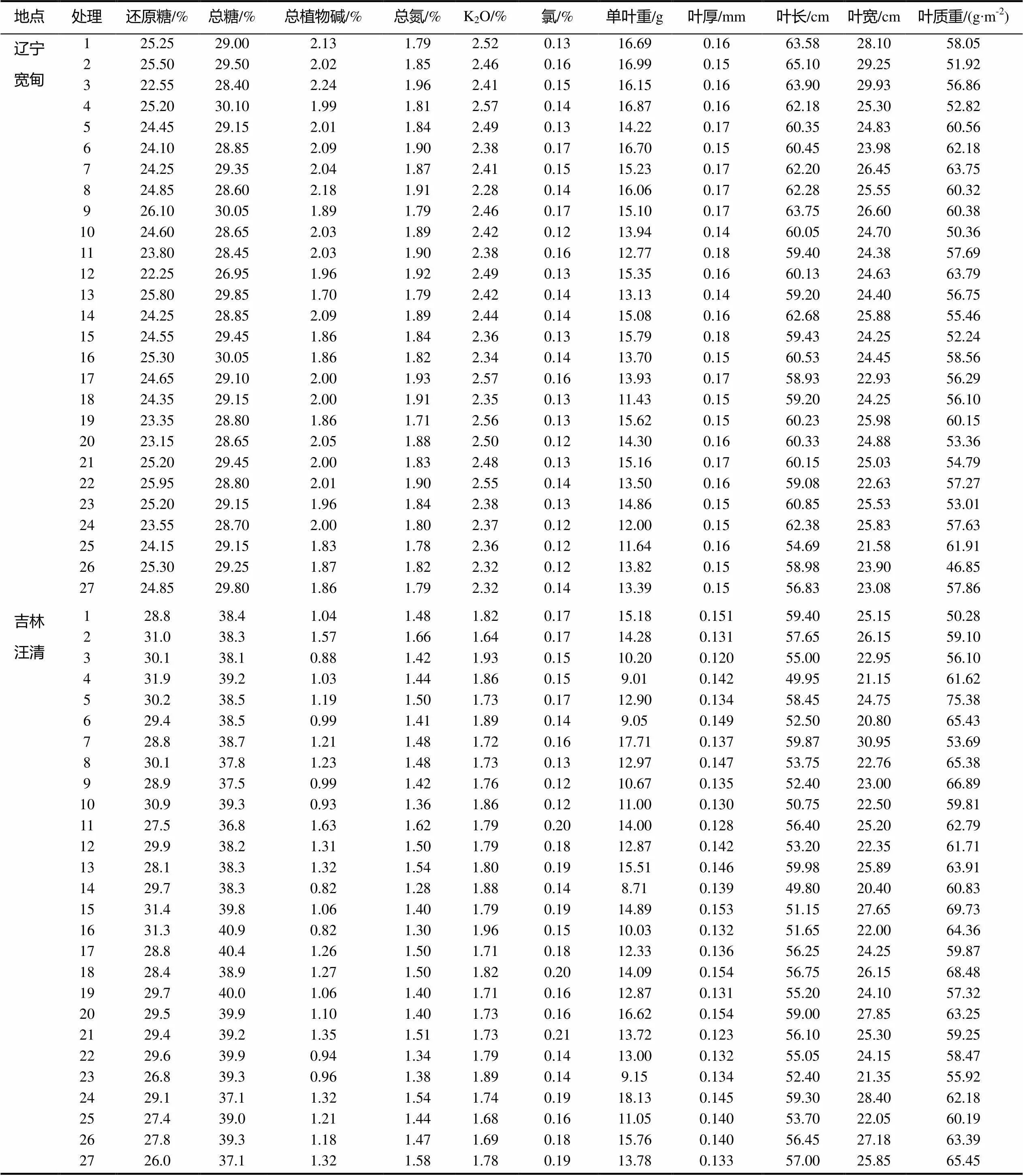

表2 二次回归正交组合试验设计及焦油释放量

图1 不同处理对焦油释放量的单因素效应

2.2 不同组合处理对烟叶化学成分及物理指标的影响

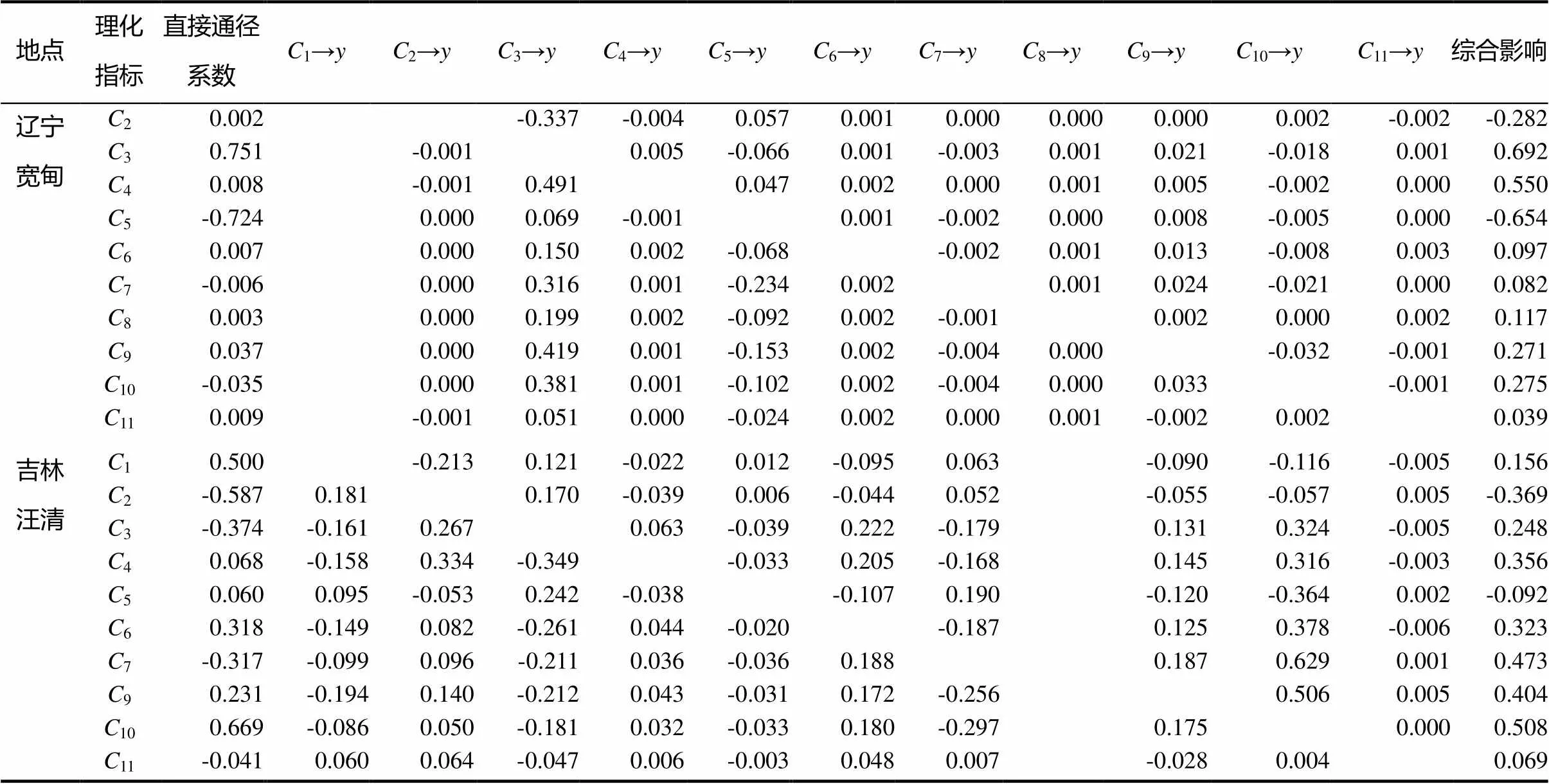

结合表1和表3,焦油释放量与理化指标的逐步回归分析表明,辽宁宽甸点:焦油释放量=13.750+0.790×总植物碱-1.059×K2O(=5095.46,<0.0001,2=0.9977),焦油释放量主要与烟叶中总植物碱和K2O的含量显著相关,降低总植物碱含量、提高K2O含量有利于降低焦油释放量;吉林汪清点:焦油释放量=9.157+0.379×叶宽(=8.69,=0.0068,2=0.2580),焦油释放量主要与烟叶中叶宽显著正相关,降低叶宽有利于降低焦油释放量。

进一步的单因素效应分析表明(图2),在辽宁宽甸点,施氮量对总植物碱的影响最大,适度降低施氮量有利于降低总植物碱含量;对K2O影响最大的是施钾量和留叶数,适度提高施钾量和留叶数有利于提高烟叶K2O的相对含量。在吉林汪清点,株距对叶宽的影响最大,叶宽随株距的降低而降低。两地均表现为控氮增钾、加密种植有利于低焦油烟叶关键理化指标的改善。

2.3 不同组合处理下焦油释放量与烟叶化学成分及物理指标的关系

基于两地关键理化指标的基础上,直接通径系数表明(表4),辽宁宽甸点焦油释放量主要受总植物碱和K2O的影响较大,低碱高钾烟叶有利于焦油释放量的降低;吉林汪清点焦油释放量主要受叶宽、总糖和还原糖的直接影响较大,但还原糖和总糖彼此受到相互间的负相关影响,综合表现为叶宽的影响较大,叶长表现出与叶宽的影响趋势一致。根据二次回归正交组合试验中稳定低焦油释放量结果,对表3数据进行响应面分析求最优解:(1)辽宁宽甸点:化学成分最优解为还原糖24.02%,总糖28.16%,总植物碱1.93%,总氮1.80%,氧化钾2.43%,氯0.15%,物理指标最优解为单叶重14.07 g,厚度0.16 mm,叶长61.35 cm,叶宽25.00 cm,叶质重53.89 g/m2。(2)吉林汪清点:化学成分最优解为还原糖28.96%,总糖38.85%,总植物碱1.24%,总氮1.47%,氧化钾1.80%,氯0.16%,物理指标最优解为单叶重14.44 g,厚度0.14 mm,叶长53.33 cm,叶宽25.73 cm,叶质重53.87 g/m2。结果表明,辽宁低碱高钾、吉林叶面积较小是东北低焦油烟叶生产的重要理化指标特征之一。

图2 不同处理对影响焦油释放量关键理化指标的单因素效应

表3 不同处理烟叶化学成分及物理指标

表4 焦油释放量与烟叶化学成分及物理指标的通径分析

注:1,还原糖;2,总糖;3,总植物碱;4,总氮;5,K2O;6,l;7,单叶重;8,叶厚度;9,叶长;10,叶宽;11,叶质重;,焦油释放量。辽宁宽甸点:2=0.9983,=1.69,剩余通径系数=0.0418;吉林汪清点:2=0.6036,=2.11,剩余通径系数=0.6296。

3 讨 论

烟草焦油释放量与烟叶部位、区域、品种、栽培等因素密切相关[1]。在辽宁和吉林烟区,目前生产上主栽的品种分别为CH001和吉烟10号,为多年表现区域适应性较好的低焦油烟草品种。然而,在栽培调控技术方面,主要集中在单项技术的比较研究上,如施肥、灌水、打顶留叶、采收成熟度、种植密度等均能一定程度上影响烟叶焦油释放量[1],而对低焦油烟叶生产的重要单项技术组合效应少有研究。本文在前期针对东北烟区降焦的单项农业措施研究基础上,开展了施氮量、施钾量、留叶数和株距对焦油释放量的二次正交组合效应研究,综合考虑了单项技术间的互作效应,有效地降低了不同单项技术在降焦实践中的偏差,对提高东北低焦油烟叶生产技术水平更具有实际指导意义。

随着种植密度的增加,烟碱、总氮和蛋白质含量下降,还原糖、总糖含量增加[14]。NC89在留叶23片时,较对照留叶18片可降低每克烟丝焦油释放量2.1~3.8 mg[15]。适度减少施氮量、降低铵态氮比例和增加钾肥用量,有利于降低烟碱含量,改善叶片组织结构,从而提高烟叶燃烧性并降低焦油释放量[5-6,16];增加留叶数和加密种植,有利于叶片的充分发育并降低细胞内含物含量,改善燃烧状况[7-10]。本研究表明,与当前生产对照比较,较理想的处理组合表现为施氮量均降低0.5 kg/667m2,钾氮比均上调0.5,留叶均增加2片,株距减少0.15 m左右。适度密植多留叶和控氮增钾措施有利于降低焦油释放量,研究结果与前人结论趋势一致。进一步的研究表明,影响东北烟叶焦油释放量的主要因素是烟株群体大小,其次是养分运筹调控,4个处理对焦油释放量的影响表现为株距>留叶数>施氮量≈施钾量。建议在东北低焦油烟叶生产中,对组合技术进一步验证后推广,以期为东北低焦油烟叶区域开发提供技术支撑。

在不同的烟草类型中,烤烟的焦油释放量相对较高。我国以烤烟生产为主,低焦油烟叶形成的机理及技术研究已成为研究的焦点之一。焦油释放量是烟草重要的品质指标之一,主要由烟叶的不完全燃烧产生,与烟叶燃烧性关系密切的烟叶理化指标往往都对烟气组分有显著地影响[17-21]。碳水化合物中,对燃烧裂解产物的贡献率表现多糖>双糖>单糖[22]。含氮化合物中,对烟叶燃烧起负作用的总氮、总植物碱、总挥发碱、α-铵态氮、氨、总游离氨基酸、总多酚、绿原酸等成分与焦油释放量呈正相关[16-20];化学元素中,以钾离子对促进烟叶燃烧的贡献最大[18],氯离子含量偏高将严重影响烟叶的燃烧性[23],酸根离子也参与了焦油的裂解生成[24-25]。物理指标中,最大叶长和叶宽也与焦油释放量呈正相关[21,26]。本研究表明烟碱、钾与焦油释放量正相关,叶宽与焦油释放量负相关,研究结果与前人研究结论一致。逐步回归分析进一步探讨了辽宁低碱高钾和吉林叶宽较小为东北烟区两类代表性区域的低焦油烟叶的差异理化参考指标,其在不同措施组合处理下的内在调控生理机制有待进一步研究。

4 结 论

在东北烟区施氮量、施钾量、留叶数和株距4个处理的单因素效应中,对焦油释放量的影响均表现为株距>留叶数>施氮量≈施钾量,可见,东北低焦油烟叶生产应以群体质量控制为主,其次是养分运筹调控。与当前生产对照比较,低焦油烟叶生产适宜增密度多留叶和控氮提钾。建议在东北低焦油烟叶生产中,对优选出的组合技术进一步验证后推广。根据焦油释放量与理化指标的关系,辽宁低碱高钾、吉林较低的叶宽可作为东北低焦油烟叶的候选理化评价指标参考。

[1] 李斌,陈爱国,王树声,等. 农业技术在烟草降焦中的应用和发展方向[C]//2012年山东植物生理学会论文集论文. 泰安:山东植物生理学会,2012:242-246.

[2] 姜成康. 全面推进“卷烟上水平”努力保持行业持续健康发展[EB/OL]. (2010-01-19)[2010-01-19]. http:// www.tobacco.gov.cn/history_filesystem/2010ychy/hybg1.html.

[3] 刘洪祥,王允白,申国明,等. 低焦油钾高效型烤烟新品种筛选与评价研究[C]//中国烟草学会2002年学术年会. 北京:中国烟草学会,2002:79-87.

[4] 韩永镜,李桐,王道支,等. 从烟草农业生产角度谈卷烟降焦[J]. 安徽烟草,2004(9):24-27.

[5] 徐旭光,王雅妮,陈爱国,等. 氮钾用量对吉林烤烟焦油释放量及重要化学性状的影响[J]. 中国烟草科学,2015,36(2):55-59.

[6] 徐旭光,陈爱国,王雅妮,等. 不同氮钾施用量对烤烟中部叶焦油释放量的影响[J]. 贵州农业科学,2015,43(4):64-67.

[7] 宋鹏飞,苏燕妮,黄翯,等. 打顶留叶数对烤烟产量、质量及焦油释放量的影响[J]. 安徽农业科学,2016,44(2):51-53.

[8] 王雅妮,徐旭光,陈爱国,等. 不同留叶数对烤烟化学成分及焦油释放量的影响[J]. 贵州农业科学,2016,44(9):20-23.

[9] 黄成,黄翯,张秀波,等. 宽甸烟区调控烤烟留叶数对中烟98产质量及焦油释放量的影响[J]. 辽宁农业科学,2014(4):49-52.

[10] 张广富,赵铭钦,韩富根,等. 种植密度和施钾量对烤烟化学成分和香气物质含量的影响[J]. 中国土壤与肥料,2011(5):43-47.

[11] 陈庆华. 组合最优化技术及其应用[M]. 长沙:国防科技大学出版社,1989:1-13.

[12] 张治川. 提高作物水分生产率技术集成研究[D]. 武汉:武汉大学,2005.

[13] 付秋娟,杜咏梅,常爱霞,等. 烤烟叶片身份和结构与化学成分的关系及其近红外模型研究[J]. 中国烟草学报,2009,15(6):41-43.

[14] 王莹,李元实,赵铭钦,等. 种植密度及留叶数对烤烟主要碳水化合物含量的影响[J]. 云南农业大学学报,2009,24(2):216-254.

[15] 孙计平,李雪君,孙焕,等. 烟草减害降焦研究进展[J]. 河南农业科学,2012,41(1):11-15.

[16] 李斌. 氮肥形态配比对烤烟焦油释放量影响的研究[D]. 北京:中国农业科学院,2013.

[17] 厉昌坤,周显升,王允白,等. 烤烟烟叶焦油释放量与部分化学成分的关系研究[J]. 中国烟草科学,2004,25(2):25-27.

[18] 舒俊生,姚忠达,郭东锋,等. 烤烟常规化学成分与烟气成分关系分析[J]. 安徽农业大学学报,2013,40(1):149-154.

[19] 于建军,章新军,毕庆文,等. 烤烟烟叶理化特性对烟气烟碱、CO、焦油量的影响[J]. 中国烟草科学,2003,24(3):5-8.

[20] 郭晓东. 烤烟燃烧性的化学表征及其应用研究[D]. 咸阳:西北农林科技大学,2008.

[21] 张晓兵. 云南烤烟糖含量的变异特点及与理化性状的关系分析[D]. 郑州:河南农业大学,2008.

[22] 宗永立,张晓兵,屈展,等. 混合型卷烟加料加香技术研究[J]. 烟草科技,2004(3):3-8.

[23] 李爽,周冀衡,张毅,等. 曲靖烟区烤烟氯含量分布及其与评吸指标的关系[J]. 安徽农业大学学报,2016,43(1):155-159.

[24] 许萍,宁敏,孙丰飞. 添加无机盐对卷烟焦油量等的影响[J]. 中国烟草科学,1999,20(4):45-47.

[25] 叶灵,李超,李颖,等. 钾盐对烟草燃烧特性及烟气成分的影响研究[J]. 云南大学学报(自然科学版),2016,38(1):105-111.

[26] 李哲. 烤烟品种及其发育特征对烟叶焦油释放量影响的研究[D]. 北京:中国农业科学院,2014.

The Key Cultivation Techniques of Low Tar Content Flue-cured Tobacco in Northeast China

CHEN Aiguo1, HUANG He2, CUI Yuanhao3, PIAO Zhehao3, HUANG Cheng2, SONG Bangpeng2, LIU Guangliang1, XU Na1, LIANG Hongbo1*

(1. Tobacco Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Key Laboratory of Tobacco Biology and Processing, Ministry of Agriculture, Qingdao 266101, China; 2. Dandong Branch of Liaoning Tobacco Company, Dandong, Liaoning 118000, China; 3. Yanbian Branch of Jilin Tobacco Company, Yanji, Jilin 133000, China)

Low tar content tobacco production is one of the important directions in the development of flue-cured tobacco. It is of significance to research the appropriate key cultivation techniques of low tar content tobacco in Northeast China, which is the biggest planting areas of filling type low tar content tobacco in China. In this study the influences of nitrogen application, potassium application, remained leaf number and spacing in the rows on tar content and intrinsic physical and chemical indexes were investigated with quadratic orthogonal regression design in Liaoning and Jilin provinces. The results showed that the effects of the four factors on tar content were in the order of spacing in the rows> remained leaf number> nitrogen application≈ potassium application. The optimal treatments for low tar were nitrogen application, potassium application, remained leaf number and spacing in the rows being 4.50, 20.08 kg/667m2, 15 leaves and 0.40 m in Liaoning, and 3.99, 18.10 kg/667m2, 20 leaves and 0.33 m in Jilin respectively. Comparing with current production control, the better treatment combinations were that nitrogen application was decreased by 0.5 kg/667m2, potassium and nitrogen ratio was up 0.5, remained leaf number was increased by 2, and spacing in the rows was reduced about 0.15 m. Furthermore, the main effect on total alkaloid content and K2O content were from nitrogen application and potassium application respectively in Liaoning, and the average leaf width was impacted mainly by the spacing in the rows. In Northeast China, low tar tobacco production should be based on population quality control, and the second was the regulation of nutrient management. In addition, the lower total alkaloid content and the higher potassium content in Liaoning and the smaller leaf width in Jilin could be used as the reference index for low tar content tobacco. It is suggested that the combinatorial techniques should be further validated and then to be utilized in Northeast China. The physiological mechanism of low tar content tobacco formation should be also further studied.

flue-cured tobacco, tar content, key cultivation technique, chemical composition characteristic

S572.062

1007-5119(2017)02-0025-08

10.13496/j.issn.1007-5119.2017.02.005

中国农业科学院科技创新工程项目(ASTIP-TRIC03);中国烟草总公司项目“优质填充型低焦油烟叶研究与开发”(TS-06-20110038)

陈爱国(1976-),男,副研究员,主要从事烟草栽培生理研究。E-mail:chenaiguo@caas.cn。

,E-mail:lianghongbo@caas.cn

2016-09-12

2017-03-21