广西休闲农业的组织模式比较研究

舒锡慧

摘要:【目的】研究组织模式对休闲农业发展的影响,供政府相关部门及休闲农业经营管理者参考。【方法】选择6个休闲农业企业进行实地调查和访谈,运用分析比较方法。【结果】发现企业的经营主体不同,对投融资模式、分配机制、经营管理和社会环境影响方面都会有不同的影响。【建议】组织模式应多元化发展、建立公平的利益分配机制、关注自然环境和原生态文化的保护、充分发挥政府的引导和扶持作用。

关键词:休闲农业;组织模式;广西

中图分类号:F592 F327 文献标识码:A 文章编号:1003-4374(2016)05-0042-04

Abstract:【Objective】Study the the organization pattern effecting on the development of leisure agriculture, provide the reference for the relevant government departments and the leisure agriculture management.【Method】Select 6 leisure agriculture enterprises to carry out field investigation and interviews, using comparative analysis method.【Results】The study shows that, since the principal part of the business is different, realize different effects on the aspects:investment and financing mode, allocation mechanism, management and social environmental,etc.【Suggestion】Organizational patterns should be diversified development, establish a fair distribution of interests mechanism, focus on the protection of the natural environment and ecological culture, give full play to the government's guidance and support.

Keywords: Leisure agriculture; organization mode; Guangxi

0 引言

休閑农业是指在充分利用田园景观和农村特有的人文景观的基础上,结合农林渔牧生产经营活动、农村传统文化及农家生活,通过以旅游内涵为主题的精心策划和开发,充分发挥农业的多种功能,满足人们的各种休闲需求,是农业和旅游业有机融合形成的一种新型产业[1]。

从国内外研究文献看,国外对休闲农业的研究主要关注经济效益,组织形式强调社区参与,并探讨如何在关注利益的同时兼顾效率与公平。国内对休闲农业的研究重点在两个方面:一是探讨休闲农业的基础理论;二是研究休闲农业典型个案。组织形式方面,周林[2]比较研究不同经营主体的9种农家乐经营模式;弓志刚等[3]针对休闲农业的产业化发展,提出组织创新的方向和内容;姬亚岚等[4]以个体户农家乐、合作社以及公司农庄为样本进行动态模拟,研究不同组织模式下的表现情况。国内外对休闲农业组织模式的研究较为欠缺,特别是对还处于初级发展阶段的广西休闲农业相关研究的文献更为缺乏。本研究在周林总结的农家乐9种经营模式基础上,经过实地调研,提炼出6种组织模式,并在广西区内选择具有代表性的6个休闲农业经营实体,探讨不同经营主体的企业在投融资模式、分配机制、经营管理优劣势、社会环境影响方面的特点,同时提出讨论和启示,供政府相关部门及休闲农业经营管理者参考。

1 研究方法

1.1 调查对象的选择

根据研究目的,本研究运用典型调查法,选取广西近5年开发经营的具有典型示范性的休闲农业项目6个,即宾阳县姜君农家乐、东兰八仙乐旅游区、罗城剑江天门山风景区、巴马仁寿山庄、南丹歌娅思谷景区和玉林五彩田园景区。

选择近5年开发经营的项目,是为了不受到项目探索期组织模式变化不定的影响,保证从经营开始到现在以同样的组织模式经营。“典型”即选择组织模式上具有一定代表性和示范效应的经营实体,具有较高的知名度和美誉度。所选择的6个项目均为农业旅游示范点、星级休闲农业与乡村旅游区、星级农家乐经营点等,符合典型调查法的标准。比如姜君农家乐是宾阳县第一家自治区级三星级农家乐,南丹歌娅思谷景区是河池市第一家自治区五星级休闲农业与乡村旅游区,巴马仁寿山庄是巴马县第一家四星级休闲农业与乡村旅游区。

1.2 调查资料的收集

1.2.1 直接观察法 课题组前往东兰县、巴马县、罗城县和南丹县,在当地旅游局工作人员的带领下,深入了解案例的经营现状。

1.2.2 个人深度访谈法 通过与当地旅游管理部门、项目经营相关负责人和当地村民的深度访谈,调查案例的相关内容,如经营主体、投融资和分配机制、经济及社会环境效益等。

1.2.3 座谈调研法 课题组数次到休闲农业相关管理部门(广西区农业厅、广西区旅发委和河池市旅游局)调研,向相关工作人员了解广西休闲农业发展情况,收集案例资料。

2 结果与分析

2.1 经营情况

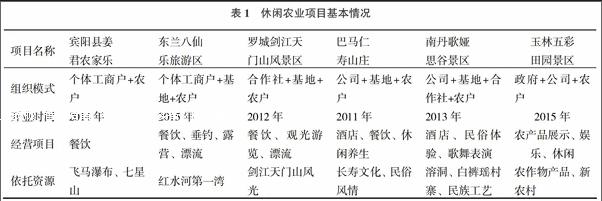

2.1.1 基本情况 根据数据收集的可能性、便利性和可靠性原则,笔者从经营项目、依托资源等角度分析案例的基本情况,详见表1。

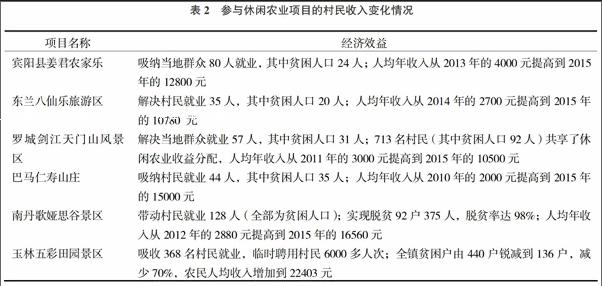

2.1.2 经济效益 为尊重经营实体的商业秘密,本研究只提供吸纳本地就业人数和本地群众脱贫情况2个数据。从表2可以看出,6家企业吸纳当地就业人数随着组织模式的复杂程度呈上升趋势,这是因为复杂的组织模式会引起公司规模的扩大,吸纳的就业人数会相应增加。这也更具备实力去开展更多的经营项目,从而获取更多的经营收益,

研究发现,组织模式会影响休闲农业项目规模,而项目规模对当地经济的改善作用不同。即越复杂的组织模式会形成越大规模的休闲农业项目,对当地经济的带动性也就越大。这从参与这6个项目的当地村民数量和至2015年经济效益变化情况中可看出(见表2)。

2.2 模式比较

2.2.1 不同组织模式具有不同的投融资模式和分配体制。

“个体工商户+农户”模式是农户以个人名义注册成为个体工商户,投入少量资金对自有的房屋设施装饰改造,规模一般仅限于自家宅院,基础设施相对简单,类似于农家乐接待游客,经营所得全部归农户个人所有。大多数的休闲观光农业以这种原始模式经营。

“个体工商户+基地+农户”模式也是由农户注册成为个体工商户,但规模更大,不限于自家庭院,往往是将当地具有特色的的旅游观光资源通过一定的专业规划和设计,建设成为一个比较完整的休闲农业景区,对农户组织管理能力的要求较高,能够带动部分群众就业。这种模式虽也是个体经营,但对于资金的投入大于第一种模式,往往会有合伙人或发生资金借贷,所得收益的分配可能较第一种模式复杂。

“合作社+基地+农户”模式是由村集体牵头,组织全部或部分村民成立合作社,资源由村集体牵头进行整合,农民一般通过土地入股或直接以资金入股。通过对本地资源的开发,打造休闲农业项目,所得利益根据事先约定分配。如羅城县剑江天门山风景区(位于伦洞村元蒙屯),由村干部牵头组织村民协商成立农业合作社对剑江天门山旅游资源开发经营,其中,以土地入股的村民有155户,资金入股的村民有93户。该农业合作社于2012年组织成立,于2014年成功获评为三星级乡村旅游区。

“公司+基地+农户”模式是公司利用休闲农业资源开发项目,直接与农户合作,签订协议,明确各自的权利和义务,分享收益。仁寿山庄所属的广西巴马永康旅游养生文化发展有限公司自2011年创建以来,投资长寿文化园作为基地,农民通过出租土地或出让其他资源、在公司就业等来获取收益,公司获得所有经营收益。

“公司+基地+合作社+农户”模式多是因为所开发的项目较大、投入资金较多、经营管理行为较为复杂等因素,合作社本身无法较好的开发运营,则在上一模式的基础上引进外部力量共同开发。在这种模式中,村集体全体或部分村民以本地的旅游资源与外来公司联合成立旅游开发公司,在其中占据股份,获取年底分红,当地农户还可在旅游开发公司中就业获得报酬,增加收入。如果运作的成功,这种模式对当地农户脱贫具有较好的促进作用。如南丹歌娅思谷景区位于南丹县里湖社区的“十二五”贫困村——王尚屯村,王尚屯旅游合作社以王尚屯白裤瑶民族村寨、民族工艺传承基地及民俗演艺等资源入股东谋旅游开发有限责任公司,共同开发白裤瑶民族民俗文化体验型休闲农业项目,每年获取歌娅思谷景区4%的门票分红。合作社及群众通过流转土地租金和门票分红获得收入,部分群众还在旅游景区务工和就业。东谋旅游开发有限责任公司采取定制收购方式带动王尚屯妇女制作民族服装和民族工艺品,引导村民在村寨里开办农家乐或经营商铺。这种模式一般由公司投入资金,农户或合作社投入土地、人力、当地社会关系等资源,开发建设方面以公司为主导。在经济收益分配上,公司获取主要收益,合作社或农户获取次要收益。该模式能够提供更为丰富的渠道来改善当地经济状况。

“政府+公司+农户”模式是以政府的名义将农民土地流转,保障招商引资用地需求,发挥土地资源效益,让农民获得大量租金。“五彩田园”示范区通过政府租用农民的水田(已租地累计13625亩),农民从土地流转中,每年每亩获得租金近2000元。这样就把土地资源的所有权和经营权进行分离,长期给企业经营和管理。

2.2.2 不同组织模式具有不同的经营管理优势和劣势。

以上分析可知,6种组织模式中,前三种模式其实是农户或小型合作社自己作为开发主体,后三种模式均是以公司作为开发主体。不同的开发主体具有不同的经营管理优势和劣势。

第一类是以农民为开发主体的组织模式。这类模式可以有力调动村委会和村民的主观能动性,因为开发、管理和收益都由群众或村集体自主进行,经营户为了更多的经济效益,会充分发挥自己的能力经营好项目。短期内能直接获得明显经济效益,所得利益也全部归农民,不会发生利益分配上的冲突。但受到资金、群众意识、经营管理水平等诸多因素的限制,对项目规模扩大和水平提高的影响比较直接,表现为开发形式简陋、规模小而散。虽然部分群众能够获取较为可观的经济效益,但很难打造品质较高的休闲农业项目,对于当地整体经济状况的改善效用不够。

第二类是以公司为开发主体的组织模式。这是运用市场手段经营公共资源的一种方式,由企业提供资金、政府或社区提供资源,二者共同受益。优势是能解决休闲农业开发资金短缺的问题,同时增强市场竞争能力和抵抗风险能力,实现“高点起步”,在一定程度上避免分散的个体农户只重眼前利益的短视缺陷,通过休闲农业业带动农业整体产业联动效应,从而对当地整体经济状况的改善带来长期效益。但该模式也存在风险,一是面对政府、村民各方,投资企业工作的难度和复杂程度会增加。调研过程中,课题组了解到有些企业的好项目因为没能协调好各方关系而无法继续发展的案例;二是由于农民只是休闲农业的协作者和利益相关者,短期内获得经济效益主要体现在资源转让所获取的租金或补偿性收益,长期利益存在产业内部转化过程,直接效益不明显,会引发农民与企业或政府之间的矛盾。

2.2.3 不同组织模式的文化和环境影响力不同。

文化方面,以农民为开发主体的模式中,开发者对自己乡村的民俗和文化都比较了解,在休闲农业项目和产品开发时能够真实展现地方特色;以公司为开发主体的模式中,外来人员不同的文化观念会与当地居民的生活和文化产生冲突,甚至会破坏当地的文化。当然,有些开发企业在对当地文化传承的保护方面会给予足够的重视,如歌娅思谷案例中,王尚屯的白裤瑶生态旅游农民专业合作社以村庄自然资源和民族人文资源为股份与广西东谋公司合作,建立白裤瑶民族工艺传承基地,更进一步保护了民族文化免受现代文化的侵蚀。

生态环境方面,因为涉及切身利益,以农民为开发主体的模式对自然资源的保护意识比较强,开发经营者因面对亲朋好友和村民的舆论压力而注重环境保护。外来企业规模一般较大,员工较多,会对生态环境形成一定的破坏。但由于是休闲农业项目,具有较强的生态保护意识的企业,也能够引入先进的生态环保理念,会让村民的生活环境得到改善。

3 讨论和启示

3.1 组织模式各有千秋,坚持多元化发展

课题组调研和分析认为,休闲农业应当根据资源状况、经营者实力和原住地居民意愿选择合适的组织模式,宜简则简、宜繁则繁,保持休闲农业的多样化,保证作为弱势群体的农民能参与休闲农业的开发与经营[5],真正使农民受益。对于农民为开发主体的组织模式,更要创特色、做精品,有利于避免千篇一律的农家乐形式,避免同质化的恶性竞争,做到小而精。对于由企业投资管理的休闲农业项目,应该明确处理好责权利关系,做好乡土文化和生态环境的保护。

3.2 建立公平的利益分配机制,实现多赢局面

国外的学者认为休闲农业的发展要强调社区参与,在关注利益的同时兼顾效率与公平。社区参与是旅游可持续发展的关键要素[6]。因此,不管哪种组织模式,对原住地居民的尊重和持续带动是其可持续发展的根本因素,这体现在参与决策项目规划建设和经营管理。在企业化经营的休闲农业项目中,如果只是把当地居民作为提供服务的廉价劳动力,会严重挫伤他们的积极性,也不能体现农民在国家农业发展中的地位。南丹歌娅思谷景区的经验可资借鉴,不但全方位调动了原住民参与休闲农业发展的主动性,也提升了农业休闲项目文化的真实性和品位,原住民、少数民族文化都获益。

3.3 关注自然环境和原生态文化的保护

休闲农业项目植根于农村,山清水秀、田园乡居、瓜果飘香、丛林野趣,都是发展休闲农业的良好基础。但是,这样生态环境也很脆弱,一旦破坏就很难逆转。休闲农业发展中还应关注文化交流碰撞也会带来负面效应,一是乡土文化特别是少数民族文化不可避免的受到外来现代文化的冲击,长期将同化当地文化;二是有些表演项目中文化的真实性需要质疑,为了取悦游客,展示一些不真实乃至低俗化的文化事项。

研究认为,发展休闲农业无论采用哪种组织模式,保护原生态文化和环境不被破坏是对原住地居民最大的尊重,这也是休闲农业项目可持续发展的关键因素。将生态环境良好的青山绿水变为金山银水,将质朴民俗文化變成忘不掉的儿时记忆、抹不去的浓浓乡愁、愉悦身心的纯真文化,构建具有可持续发展的绿生活、慢生活、静生活、真生活,提升休闲农业项目的核心竞争力。

3.4 政府部门要充分发挥引导和扶持作用

不论以哪种模式开发休闲农业项目,政府的作用是极其关键的。对于以农民为开发主体的模式,如果政府能够在项目规划、职业培训、资金扶持等方面给予帮助,就会降低当地群众在项目创精创优上的难度;对于以公司为开发主体的模式,如果政府能够加强在平衡利益分配、保护原生文化和自然环境、协调企业与村民关系等方面的作用,就会更容易形成村民、企业和政府多方共赢的局面。

参考文献:

[1]詹玲.发展休闲农业的若干问题研究[M].北京:中国农业出版社,2009:37.

[2]周林.农家乐旅游经营模式研究[D].南京:南京农业大学,2008:19-25.

[3]弓志刚,原梅生.休闲农业产业化发展的组织创新研究[J],财贸经济,2009(1):114-117.

[4]姬亚岚,张玫.多功能农业框架下休闲农业组织模式比较[J],农业技术经济,2012(4),86-95.

[5]蔡碧凡.浙江休闲农业3类典型经营模式比较分析[J].中国农学通报,2011,27(26):311-316.

[6]孙九霞,保继刚.从缺失到凸显:社区参与旅游发展研究脉络[J],旅游学刊,2006,21(7):64-68.