皖江示范区产业转移和土地集约利用耦合协调性评价

周勇+宋默然

摘要:区域产业转移与土地集约利用相互影响、相互作用,两者具有内在的协调需求。以皖江示范区为例,通过构建耦合协调模型对示范区9个地级市在2008年、2011年、2014年3个评价时点上的耦合协调度进行测算和分析,结果表明:示范区产业转移和土地集约利用耦合协调水平整体处于勉强协调阶段,但耦合协调程度不断增强,二者均朝着有序的方向发展;耦合协调度分布存在明显的地域差异,呈现出以合肥市为中心向周边地区递减的空间分布特征。

关键词:区域产业转移;土地集约利用;耦合协调;皖江示范区

中图分类号:F127;F301.2;F224文献标志码:A文章编号:1002-1302(2017)07-0243-05

产业转移作为优化产业空间布局、形成合理产业分工体系的有效途径,对促进地区产业结构调整、经济发展方式转变具有积极作用[1]。随着东部沿海地区产业结构加速調整,我国中西部立足当地资源优势积极承接产业转移,地区经济得到快速发展。而在产业承接过程中,土地作为承接产业转移的空间载体,一直面临着粗放利用、供需矛盾尖锐等问题[2]。如何协调地区土地利用和产业转移之间的关系,是目前产业承接地区亟须解决的问题。

从系统角度看,区域产业转移系统和土地集约利用系统之间彼此作用(图1):土地作为产业发展的重要载体,它的利用结构在很大程度上决定了产业的结构与布局,土地资源的利用程度制约着产业转移的规模和程度[3]。通过土地资源的集约利用可以优化资源的合理配置,提高产业转移效益;同时,土地利用系统也在产业转移和经济发展的需求下不断演化,具体表现为土地利用结构和功能的调整和土地利用程度的不断加大。由此可见,产业转移和土地集约利用具有内在的协调需求,促进两者的协调发展,对推进产业承接地区大规模地承接产业转移及地区的可持续发展具有重要意义。

目前国内的研究主要集中在土地的集约利用上,包括土地集约利用内涵、评价方法、时空演变等方面[4-6],对产业转移和土地集约利用的关系研究较少。因此,本研究以皖江示范区为例,采用耦合分析方法测度示范区2008年、2011年、2014年区域产业转移发展与土地集约之间的耦合协调度,旨在揭示地区产业转移与土地集约利用系统所处的耦合协调阶段和发展规律,为各地区制定科学合理的产业转移政策和土地利用政策提供依据。

1材料与方法

1.1研究区域

皖江城市带为首个国家级产业转移示范区,规划范围为安徽省长江流域,包括合肥市、芜湖市、马鞍山市、铜陵市、安庆市、池州市、滁州市、宣城市和六安市(金安区、舒城县)共9个市59个县(市、区)[7]。整个区域总面积7.6万km2,2014年年末人口为3 096.5万人,GDP占全省的67.28%,是实施促进中部地区崛起战略的重点开发区域,在中西部承接产业转移中具有重要的战略地位。本研究的对象为合肥市、芜湖市、马鞍山市、铜陵市、安庆市、池州市、滁州市、宣城市和六安市共9个地级市(注:以2014年的行政区划为准,整个六安市作为一个研究单元列入研究范围)。

1.2数据来源

数据主要来源于2009—2015年《安徽统计年鉴》《中国城市统计年鉴》以及皖江示范区各地市统计年鉴,部分数据根据年鉴整理得到。

1.3指标体系与研究方法

为评价2个系统耦合协调水平,本研究首先需要构建产业转移和土地集约利用水平评价指标体系, 从而获得产业转移水平及土地集约利用水平综合指数,并在借鉴耦合协调度评价方法的基础上,利用耦合协调度和相对发展度指标进行分析并对各市进行分类。

1.3.1产业转移及土地集约利用水平评价指标体系的构建在深入理解产业转移和土地集约利用内涵的基础上,结合前人研究及示范区实际情况,选取投资带动、工业化推动、经济增长、社会效应反映区域产业转移水平[8],从土地利用程度、投入强度、利用效益、利用可持续性4个方面反映土地集约利用水平[9],构建示范区产业转移和土地集约利用评价指标体系(表1)。需要说明的是,由于皖江示范区承接产业转移的地区不仅仅是市辖区范围,因此研究的是9个地级市整个地区的土地集约利用水平,而不只是城市建成区的土地集约利用情况。表1产业转移和土地集约利用水平综合评价指标体系评价目标准则层权重指标层指标说明性质权重产业转移水平(U)投资带动效应0.306 9实际利用外资额(亿元)反映招商引资水平正0.124 3新增固定资产投资(万元)衡量基础设施投入正0.108 1非农产业比重(%)非农产业产值/GDP正0.074 5工业化推动效应0.189 2工业产值占GDP比重(%)工业产值/GDP正0.090 3工业增加值(亿元)规模以上工业企业工业增加值正0.098 9经济增长效应0.269 0地区生产总值增加值(亿元)反映经济总量的增长正0.157 6地方财政收入增加值(万元)反映财政收入的增长正0.111 4社会效应0.234 9城镇新增就业人员(人)衡量吸纳的劳动力数量正0.096 0城镇化率(%)城镇人口/总人口正0.092 6单位工业产值工业废气排放量(标准m3/元)工业废气排放总量/工业总产值负0.046 3土地利用集约度(L)土地利用程度0.201 2人口密度(人/km2)人口总数/土地总面积正0.088 7土地农业利用率(%)农业用地面积/土地总面积正0.056 2人均建设用地(km2/人)建设用地面积/人口总数负0.056 3土地投入强度0.205 7地均固定资产投入(万元/km2)全社会固定资产投资额/土地总面积正0.127 8地均从业人员(万人/km2)从业人员总数/土地总面积正0.077 9土地利用效益0.365 4地均GDP(亿元/km2)GDP/土地总面积正0.137 4地均工业总产值(万元/km2)工业总产值/土地总面积正0.147 9地均农业总产值(万元/km2)农业总产值/农业用地面积正0.080 1土地利用可持续性0.227 7森林覆盖率(%)森林面积/土地总面积正0.111 4市区绿化覆盖率(%)绿化覆盖面积/市区面积正0.116 3

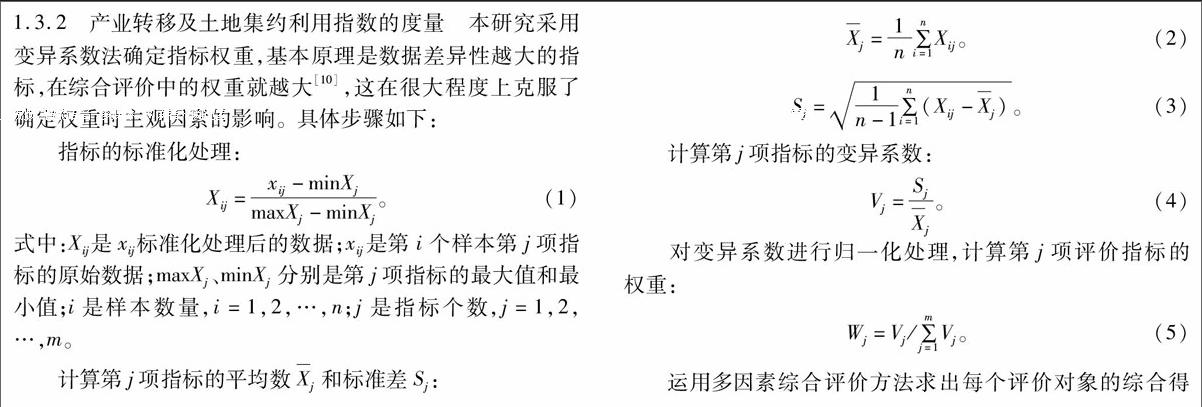

1.3.2产业转移及土地集约利用指数的度量本研究采用变异系数法确定指标权重,基本原理是数据差异性越大的指标,在综合评价中的权重就越大[10],这在很大程度上克服了确定权重时主观因素的影响。具体步骤如下:

指标的标准化处理:

式中:Xij是xij标准化处理后的数据;xij是第i个样本第j项指标的原始数据;maxXj、minXj分别是第j项指标的最大值和最小值;i是样本数量,i=1,2,…,n;j是指标个数,j=1,2,…,m。

计算第j项指标的平均数Xj和标准差Sj:

计算第j项指标的变异系数:

对变异系数进行归一化处理,计算第j项评价指标的权重:

运用多因素综合评价方法求出每个评价对象的综合得分,公式:

1.3.3产业转移和土地集约利用耦合协调度测度方法

1.3.3.1耦合协调度模型为了反映产业转移和土地集约利用之间的协调关系,借鉴武京涛等的研究方

式中:C′是产业转移和土地集约利用系统的协调度;k是调节系数,k≥2,选取k=2;U代表产业转移水平;L代表土地集约利用水平。

协调度虽然能够反映产业转移和土地集约利用之间的协调状况,但无法说明产业转移和土地集约利用协调发展的真实水平,如产业转移和土地集约利用水平均较低的系统也可能出现较大的协调度。为此本研究在协调度模型的基础上,构建了产业转移和土地集约利用的耦合协调度模型,公式如下:

式中:D是耦合协调度,D值越大,说明产业转移和土地集约利用系统的协调水平越高,反之则越低;式(9)中,T是产业转移和土地集约利用综合协调指数;α、β是待定系数,α+β=1.0,研究中产业转移系统和土地集约利用系统具有相同的重要性,故取α=0.5,β=0.5。

1.3.3.2相对发展度模型为了反映研究区产业转移和土地集约利用的相对发展水平,需要构建相对发展度模型,公式:

式中:E表示产业转移水平和土地集约利用水平的相对发展度。

1.3.3耦合协调度划分标准关于耦合协调度的划分方式有多种,本研究在参考部分学者关于城镇化与土地集约利用、城市土地利用效率与经济、城市土地集约利用与城市化耦合协调度划分标准[12-14]的基础上,结合研究区各市产业转移和土地集约利用的耦合协调度和相对发展度进行划分,结果如表2所示。

2结果与分析

2.1区域产业转移和土地集约利用的时空变化特征

2.1.1产业转移和土地集约利用的时间变化特征从产业转移综合指数(表3)来看,皖江示范区产业转移综合指数呈总体上升趋势,部分地级市在时序上呈现波动特征。合肥市、马鞍山市、芜湖市和安庆市的产业转移综合指数处于倒“V”形波动状态,都是先增大后减小,原因可能是近年来示范区建设更加注重生态环境保护,坚持产业转移的可持续发展,拒绝承接各类高能耗、重污染的项目。承接项目的精简影响了当地招商引资的数量和经济的快速增长,导致降低了这些地区产业转移综合水平。

从土地集约利用综合指数(表3)来看,皖江示范区土地利用总体上处于较粗放阶段,土地集约利用度呈整体下降趋势。土地集约利用度下降主要是因为皖江示范区正在进行大规模的产业转移、城镇化与工业化建设,需要大量的土地进行招商引资和基础设施建设,导致建设用地不断扩大,土地利用较为粗放。与2008年相比,2014年合肥市、铜陵市、安庆市的土地集约利用水平有所提高,尤其是铜陵市的土地集约利用水平增长较快。合肥市作为安徽省省会城市,经济实力雄厚,单位土地面积上投入的人力、技术、资金力度较大,地价比其他城市高,土地利用较为集约。铜陵市区域范围小,加上近年来不断提高生态环境质量,成为国家节能减排和循环经济双示范区,土地集约利用水平赶超合肥市。安庆市土地利用较粗放,但随着经济水平的提高和生态环境的改善,土地的集约利用程度不断提高。

2.1.2区域产业转移和土地集约利用的空间差异特征本研究根据2014年皖江示范区9个地级市产业转移和土地集约利用评价值,运用ArcMap中的自然断裂法划分水平等级,得出皖江示范区产业转移和土地集约利用的空间布局特征,如图2所示。从整体情况看,无论是产业转移还是土地集约利用都基本形成了以合肥市为中心向外递减的空间特征。就产业转移水平看,合肥市最高,芜湖市、马鞍山市、铜陵市次之,滁州市、六安市、安庆市和宣城市处于三类地区,池州市最低;从土地集约利用空间布局来看,合肥市和铜陵市最高,芜湖市、马鞍山市次之,安庆市处于第三类,滁州市、六安市、宣城市和池州市的土地集约利用水平最低。

2.2区域产业转移和土地集约利用的耦合协调度分析

2.2.1耦合协调度分析由表4可知,2008年、2011年、2014年的各市耦合协调度平均值分别为0.520 8、0.565 2、0575 7,这表明皖江示范区产业转移和土地集约利用耦合协调水平整体处于勉强协调阶段,两者之间的耦合协调度刚刚踏入协调发展的门槛。从时间序列来看,皖江示范区各地级市产业转移和土地集约利用的耦合协调度朝着有序的方向发展,两者之间的耦合协调性不断增强。同时,从各个市耦合协调度发展情况来看,合肥市、马鞍山市、芜湖市和铜陵市的耦合协调度保持在较高水平,土地集约利用水平整体满足产业转移对土地利用的要求,这与4个市在产业转移过程中加快产业结构调整、推进资源节约和集约利用、加强生态建设和环境保护,并科学合理地控制各产业部门用地面积,实行节约、集约用地政策是分不开的;滁州市、六安市前几年耦合协调度较低,系统间协调的质量不高,处于轻度失调和濒临失调的状态;安庆市处于濒临失调和勉强协调的状态;宣城和池州的耦合协调度虽然是逐渐增加,但耦合协调水平还相对较低,特别是池州,耦合协调水平一直处于0.20~0.39之间。这些市处于产业转移的初级阶段,正在进行大规模的基础设施建设和招商引资,产业转移水平不断提高,而土地集約利用水平不断降低,使二者的协调性较差。

从空间演变特征来看,皖江示范区各个市的耦合协调度存在地区差异,但差距逐年缩小。以2014年为例,从图3可以看出,皖江示范区各市的耦合协调度同样呈现出以合肥市为中心,向周边地区递减的状态;产业转移和土地集约利用较为协调的市连片分布在皖江示范区的中东部地区,而耦合协调度较低的市相对分散地分布在皖江示范区的四周。

2.2.2耦合协调类型从2008—2014年,处于协调发展区的一直保持在4个市,而在2008年、2011年、2014年处于过渡调和区的市分别为2、3、4个。这表明,一部分市的耦合协调度一直保持在较高的水平,而产业转移和土地集约利用耦合失调的市数量在减少。

进一步考察2014年各市的耦合协调类型,依据不同组合分为7种类型。轻度失调产业转移滞后型为池州市,濒临失调土地利用滞后型包括滁州市和六安市,濒临失调产业转移和土地集约利用同步型为宣城市,勉强协调产业转移滞后型为安庆市,以上4种类型的市耦合协调水平较低,主要在于这些地市主要是农业大区,城镇化发展较为薄弱,产业转移水平较低且土地利用处于粗放状态,所以应加快经济发展,调整产业结构,加快承接产业转移并不断提高土地利用效率。初级协调产业转移滞后型包括马鞍山市和铜陵市,中级协调两者同步型为芜湖市,良好协调土地集约利用滞后型城市是合肥市,以上的市以工业经济为主,产业转移和土地利用呈现良性发展。

3结论与讨论

产业转移和土地集约利用存在耦合作用关系,两者的协调发展能有效促进产业承接地区承接产业转移的规模和效益以及地区的持续健康发展。通过对皖江示范区产业转移和土地集约利用的关系分析可得到以下结论:从时间序列上,2008—2014年,皖江示范区产业转移水平总体呈上升态势,而土地集约利用水平呈现下降趋势,部分市波动变化;从空间特征看,无论是产业转移空间分布还是土地集约利用空间分布都基本形成以合肥市为中心向外递减的特征。

从时间序列上看,示范区耦合协调度整体处于勉强协调发展阶段,但二者的耦合协调水平不断提高;从空间演变特征看,各市耦合协调度存在地区差异,但差距在减小;各地区耦合协调度同样形成了以合肥市为中心的环状分布,合肥市处于耦合协调度发展最高等级,其他市依次递减;合肥、芜湖等市的耦合协调度一直保持较高水平,产业转移和土地集约利用失调的市数量在不断减少。

由于不同市的产业转移和土地集约利用情况差异明显,各地区应在坚持土地利用和经济发展不超过土地承载力的基础上,根据目前的产业转移和土地集约利用发展现状制定对策。合肥市是承接产业转移最核心的区域,目前合肥市的产业转移指数已经明显超过土地集约利用指数,产业转移对土地资源的需求日益迫切。所以合肥市应该在精简产业转移项目的同时注重挖掘土地利用潜力,并保持良好的生态环境;芜湖市、马鞍山市和铜陵市作为沿江市和毗邻长江三角洲的边缘市,区位优势明显,产业转移水平和土地集约利用水平都较高,但与合肥市还有较大差距,这3个地区应抓住产业转移的良好时机,加快产业调整与升级,促进产业转移和土地集约利用稳步协调发展。另外其他几个市工业经济发展缓慢,处于产业转移初级阶段,而且土地利用较为粗放。这些地区应加快城镇化建设,利用承接产业转移的机会改变经济发展方式,有规划地增加城市建设用地规模,但应杜绝粗放利用建设用地和“摊大饼”式城市扩张。

由于分析数据时段的有限性与间断性,本研究难以更详细地分析示范区产业转移和土地集约利用的时空变化规律,须进一步添加时空数据加以完善。另外,本研究只探讨了皖江示范区产业转移和土地集约利用的关系,而没有结合其他产业承接地两者的协调发展状况进行对比分析,这是本研究的不足之处,也是今后进一步改进的方向。

参考文献:

[1]贾兴梅,刘俊杰. 中西部地区承接产业转移的影响因素研究[J]. 地域研究与开发,2015,34(1):14-18.

[2]朱东国,谢炳庚. 中部地区土地管理机制创新研究——基于中部地区承接产业转移背景[J]. 求索,2011(5):86-87.

[3]项锦雯,陈利根. 产业转移与土地集约利用耦合机理及协调发展研究——以皖江示范区为例[J]. 农业经济问题,2012(6):61-65.

[4]帅文波,杜新波. 土地节约集约利用内涵及机制研究[J]. 生态经济,2013(4):52-57.

[5]荀文会,王雨晴,李洪涛. 城乡结合部土地集约利用评价方法探讨与实证研究[J]. 经济地理,2014,34(10):144-149.

[6]周作江,周国华,唐承丽,等. 环长株潭城市群土地集约利用时空演变研究[J]. 水土保持研究,2014,21(5):89-93.

[7]蔡敏,朱青,馬姝瑞. 中国批准设立首个国家级承接产业转移示范区[EB/OL]. (2010-01-21)[2016-06-07]. http://news.qq.com/a/20100121/001374.htm.

[8]张苗. 现代服务业产业集聚与区域产业转移的耦合关系研究——以皖江城市带为例[J]. 中国科技论坛,2014(3):111-117.

[9]朱天明,杨桂山,苏伟忠,等. 长三角地区城市土地集约利用与经济社会发展协调评价[J]. 资源科学,2009,31(7):1109-1116.

[10]严超,张安明,石仁蓉,等. 重庆市土地利用结构与产业结构耦合协调发展评价[J]. 西南师范大学学报(自然科学版),2015,40(7):158-164.

[11]武京涛,涂建军,阎晓,等. 中国城市土地利用效益与城市化耦合机制研究[J]. 城市发展研究,2011,18(8):42-45,63.

[12]马德君,王科涵,胡继亮. 西北民族地区城镇化与土地集约利用耦合度分析[J]. 财经科学,2014(3):131-140.

[13]李萍,谭静. 四川省城市土地利用效率与经济耦合协调度研究[J]. 中国农学通报,2010,26(21):364-367.

[14]钱宏胜,岳汉秋,梁亚红,等. 河南省城市土地集约利用与城市化耦合协调性评价[J]. 水土保持研究,2015,22(4):348-353.