奢侈品市场中社会阶层与炫耀性消费的关系*

● 孙 怡 李 杰 Jonathan Zhang 孙立本

(1,2,4 上海交通大学安泰经管学院 上海 200030; 3 美国华盛顿大学麦克·福斯特商学院 西雅图 98101)

奢侈品市场中社会阶层与炫耀性消费的关系*

● 孙 怡1李 杰2Jonathan Zhang3孙立本4

(1,2,4 上海交通大学安泰经管学院 上海 200030; 3 美国华盛顿大学麦克·福斯特商学院 西雅图 98101)

本研究从社会阶层的视角出发,针对社会上层与社会中层群体,旨在探索不同社会阶层的消费者在奢侈品消费过程中的不同炫耀性消费倾向。本研究对200多位被测试者进行了两次情景模拟实验,结果发现社会阶层较高的消费者比社会阶层较低的消费者的炫耀性消费倾向弱,并且通过自我—品牌联系理论解释了这种的差异。本研究的创新之处在于明确地将社会阶层和奢侈品消费者联系在一起,不同于传统的信号理论观点,本文从其他角度解释了奢侈品消费的差异。本研究结论可以为奢侈品公司战略定位的进一步明确提供指导性建议,并帮助奢侈品公司面向不同社会阶层消费者时,优化其广告投放。

社会阶层 奢侈品消费 炫耀性消费 自我-品牌联系

1.引言

中国在过去的30多年里,社会发生了巨大变化,人们的生活从温饱逐渐转向总体小康,其中一些人的个人财富急剧增加,消费自由也随之大大提升。中国经济的突飞猛进带来大繁荣景象,消费者的经济能力与需求层次双重提升,奢侈品市场以前所未有的速度发展。2015年,中国内地奢侈品市场的销售额约1130亿元人民币*Bain & Company, 2015年中国奢侈品市场研究:辉煌能够再现?[EB/OL].htPS://www.bain.com/publications/articles/luxury-goods-worldwide-market-study-fall-winter-2016.aspx,2016.。然而,这一数据相较于中国奢侈品市场大爆发的2012年来说已有所放缓,部分“大众”奢侈品品牌出现了关闭个别门店的现象。这一方面是由于“三公消费禁令”的影响,另一方面,随着一线城市消费者支出结构和消费偏好的改变,一些“小众”奢侈品品牌开始进入中国市场,分流了一批“大众”奢侈品品牌的消费群体。这部分消费群体在长期的奢侈品消费中对奢侈品的认知、偏好以及购买动机都发生了变化,他们开始追求小众和低调,审美享受及个性因素成为他们购买奢侈品的主要动因,他们对品牌的时尚属性也更为看重。在奢侈品市场整体趋于稳定的同时,一大批“轻奢”品牌如雨后春笋般地扎堆中国商圈。“轻奢”品牌的时尚属性更为强烈,它们不仅吸引了一些原本在经济能力上无法购买奢侈品的消费群体,更吸引了那些追求时尚的奢侈品主力消费群体。总体来说,中国的奢侈品市场正发生着巨大改变。一方面,市场趋于稳定,这意味着中国消费者的消费趋于理性,然而对于品牌方来说,这也意味着市场规模很难再做大幅度拓展。另一方面,“小众”和“轻奢”品牌的需求逐渐增大,这意味着中国消费者对奢侈品品牌的个性追求逐渐增强,传统奢侈品品牌的经典设计已经无法满足一部分消费群体的个性主张,依靠经典的历史传奇已经不足以打动这部分“成熟”消费者。中国的奢侈品市场正逐步转变为多元化的成熟市场,品牌方正着重打造新的品牌形象以迎合新时代消费者的变化。

中国奢侈品市场整体的增长与稳定趋势,反映了中国消费者整体消费水平的提高以及部分消费者趋于理性消费的现象。中国奢侈品市场品牌结构的变化,则反映了中国消费者在整体消费水平提高后,消费层次的分化。这也直接反映了当下社会基于经济与精神需求的人群分化。已有媒体和大众舆论将中国经济文化大繁荣背景下的地区差异或阶层差异问题以奢侈品市场为切入点展开讨论,奢侈品市场的特点是这些社会问题的一部分结果,奢侈品市场也更直观地将这些社会问题展现于大众视野。所以,本文从社会阶层的视角出发,探讨在经济与精神需求上不同的人群对奢侈品的不同偏好,以反映新时代消费者的新特征。

近几年,使用奢侈品进行炫富已经成为奢侈品在媒体报道中出现频率最高的场景,奢侈品被打上了暴发户的符号,这不仅威胁到奢侈品品牌的声誉,也损害了其他奢侈品使用者的消费体验。然而,炫富只是奢侈品使用价值中的一部分,也只是一部分人使用奢侈品的动机。奢侈品本身具有的高质量、审美情趣及购物体验价值在这些报道中被逐渐淡化,奢侈品的丰富内涵也无形中被扭曲了。本文关注到这些被淡化的奢侈内涵,认为仍有很大一部分人群在购买奢侈品时并不是出于炫富的考虑,他们就是那些真正的社会上层群体。虽然中国的经济发展已经使很大一部分人有能力购买奢侈品,但仅有那么一部分真正的社会上层群体才能审视、鉴赏奢侈品世界独特的美并高品位地予以理性消费。

本文认为,与一般的大众品牌不同,消费者对奢侈品的自我-品牌联系可能不是单纯的线性递增关系,因为存在消费者对奢侈品的自我-品牌联系低但企图通过使用奢侈品来达到其他目的从而消费奢侈品的情况。尤其当对奢侈品的自我-品牌联系受到人为控制时,消费者更有可能做出异常的反馈。

本文将社会阶层和奢侈品消费者联系在一起,进行了两次情景模拟实验,结果发现社会阶层较高的消费者比社会阶层较低的消费者的炫耀性消费倾向弱,但并不由自我-品牌联系中介。本文在第二部分中梳理了关于社会阶层和测量方式、奢侈品消费和自我-品牌联系的文献;第三部分阐述了本研究所涉及的理论和假设;第四部分探讨了两次实验以及得出的结果;本文在第五部分做出了总结,并展望了未来研究方向。

2.国内外研究现状综述

2.1 社会阶层理论与社会阶层的测量

社会阶层是指拥有相似的物质资源和具有类似的身份感知的社会成员群体。社会阶层既是客观层面的社会事实,也是主观层面的心理事实*刘兴哲, 贺雯, 孙亚文. 社会阶层及其心理效应[J]. 心理研究, 2014, 7(3): 3-8.。

在英文语境中,social class和social stratum都可表示社会阶层,而social class所指的社会阶层更为广泛,通常用于表示阶层之间质的差异,而social stratum则通常表示各阶层层级之间量的差异。故在营销研究领域中,social class的使用更为普遍。而在中文文本中,阶层和阶级两个概念基本相同,两者可以替代使用*刘祖云. 社会分层的若干理论问题新探[J]. 江汉论坛, 2002 (9): 89-93.,“阶级”一词更多地表达了在马克思主义思想领导下的社会的两个对立群体,而“阶层”一词则更多地展现了社会成员地位排序的结构特征,在消费者研究中更经常使用“阶层”而非“阶级”。

在西方,最先将社会阶层运用于营销领域的研究的是W. Lloyd Warner。Warner(1941)将美国社会分为六个阶层:上上层(upper-upper)、上层(lower-upper)、中上层(upper-middle)、中下层(lower-middle)、下层(upper-lower)以及下下层(lower-lower)。不同于前人运用经济、权力或政治利益集团等客观因素将美国社会进行分层,自我感觉(self-feelings)和群体尊重(community esteem)是其划分社会阶层的主要指标。由于这种分层方式预示着不同阶层具有不同的心理和行为方式,受到消费者研究领域学者的青睐。

在中国,社会学家陆学艺(2002)根据中国特殊的发展状况,以职业分类为基础、以组织资源、经济资源和文化资源的占有状况为标准提出了“十大阶层”的划分方法。其中,社会上层(国家与社会管理阶层、经理人员阶层、私营企业主阶层、专业技术人员阶层以及办事人员阶层)有权、有钱、有知识和技术,社会下层(商业服务业员工阶层、个体工商户阶层、产业工人阶层、农业劳动者阶层以及城乡无业/失业/半失业者阶层)则相反,只能从事技术要求不高,知识含量低的商业、农业和服务性行业。此后,不同学者对于中国社会分层结构具有不同的观点,但大部分是在“十大阶层”论的基础上进行细分或归类。可以说,“十大阶层”论是目前为止最具权威性的中国社会分层结构研究理论。

Warner(1994)提出通过群体之间互相评价的声誉评价高低(reputational equals)来确定个体的社会阶层。然而,Warner的分层方法仅适用于小型社区的研究,放大到一个城市或者一个国家的层面就失效了。此前,Hatt等(1950)提出了以职业声望(occupation)为指标的测量方法,当时,该测量方法在西方的主流研究中被普遍认可。但是随着社会的发展,单一的职业声望指标不能满足多元职业结构的社会分层。因此,Duncan(1961)设计了一种与职业相对应的受教育水平和平均收入的计算体系来进行社会分层模型的建构,称为社会经济地位指数(Socioeconomic Index, SEI),受教育水平即社会地位,收入水平即经济地位,综合了两个指标进行考量得出的社会经济地位指数就是个体的综合个人社会地位。其后,Blau和Duncan(1967)又对该方法进行了发展,不仅设计出能够预估各种职业的社会经济地位指数的方程,并且将这些职业根据指数的高低分为17个等级。这种将社会根据教育和收入进行分层且划等级的方法是具有普遍性和国际适用性的,所以被学界所普遍接受,学者们进行了许多大规模的国际比较研究。

然而,Duncan的SEI方法仍然不能全面反映个体的社会综合阶层。Green(1970)在此基础上提出了社会经济地位的测量方法(Socioeconomic Status,SES)。这是一种综合型的社会阶层测量方式,包括三个指标:经济地位(收入)、社会地位(教育)以及职业地位。虽然Green提出了社会经济地位的三个测量指标,但由于其操作方法较为复杂,在实际应用中大部分学者只选择了其中一个或两个指标进行测量。Alder等(2000)发现:相较于传统的SES,个体主观社会经济地位(subjective social status)与个体的健康关联性更高。Alder将这种测量方法称为主观SES方法,并且发现主观SES所测量的社会等级能够同时预测个体生理和心理上的状态。Alder等(2000)使用一个10级阶梯图片,向被调查者详细解释阶梯与社会地位关系的界定,并让被调查者指出他们认为自己在阶梯中的层级位置。运用主观SES(10层阶梯法)测量个体的社会阶层,在心理健康领域中目前为止是最优的方法。因此,考虑到该测量方法的综合性以及单一维度性,本文采用了这个量表。

2.2 社会阶层与奢侈品炫耀性消费

人们购买奢侈品的动机各有不同,已有一部分学者通过感知价值模型总结了奢侈品的消费动机。

Dubois等运用感知价值的视角建构出了较为完善的奢侈品感知价值模型,认为奢侈品包括他人导向的炫耀性价值、独特性价值和从众价值,以及个人导向的品质价值和享乐价值。Vigneron和Johnson将前人的研究总结为一个两层级五维度的感知价值模型,将从众维度从模型中去除,又在个人导向层级中加入了自我延伸的维度。Tsai则将Vigneron所说的自我延伸价值描述为一种内在自我一致性价值,又在个人导向层级中加入了自我赠礼维度。

Berthon等提出了与双导向不同的奢侈品感知价值模型,模型分为三个维度:象征维度、体验维度和功能维度。奢侈品的象征维度可以是象征财富、地位、成功或声望,也可以是象征个性或时尚。体验维度是产品为消费者创造的一段合宜的经历、感觉、情绪,消费者通过产品的标志(logo)、包装、广告和店铺环境等所激发的一种感觉,也就是一种享乐的维度。功能维度是指奢侈品本身的品质和工艺价值,来源于产品本身的属性和功能。由于高价格能够代表高品质,价格-质量感知也包括在功能维度中。

炫耀性消费属于他人导向的象征性消费,有学者指出,炫耀性消费在东方国家尤为突出。Nancy等(1998)在探讨东西方奢侈品消费差异的研究中指出,东方的儒家文化以及集体主义让个体更趋向于通过显示物质财富来满足家族声誉(面子)的需求,而西方的个人主义则让个体购买奢侈品时更趋向于满足个人品味的需求*Cheung, F. M., Leung, K., Fan, R .M., et al. Development of the Chinese personality assessment inventory[J]. Journal of Cross-cultural Psychology, 1996, 27(2): 181-199.。确实,在集体主义国家,他人导向象征性的消费特别明显*Hennigs, N., Wiedmann K. P., et al. What is the Value of Luxury? A Cross-Cultural Consumer Perspective[J]. Psychology & Marketing, 2012, 29(12): 1018-1034.。但有研究发现,自我导向的象征性消费(非炫耀性)在中国消费者中有所提升,自我导向象征性对亚洲奢侈品消费者的影响将逐渐变强*Tsai, S. Impact of personal orientation on luxury-brand purchase value[J]. International Journal of Market Research, 2005, 47(4): 429-454.。

而自炫耀性消费的概念被提出时,人们即已将其与社会阶层联系起来。Veblen(1899)认为,社会上层购买炫耀性的产品是为了让自己与社会下层区分开来,他将之称为歧视性对比(invidious comparison),而社会下层购买炫耀性产品是为了把自己与社会上层联系起来,让自己看起来像社会上层,他称之为金钱竞争(pecuniary emulation)。

地位较低的身份群体对地位产品的偏好更强烈。Rucker等(2008)发现,当产品与地位无关时,权力对消费者的支付意愿不产生影响,但当产品与地位相关时,比起权力水平高的消费者,权力水平低的消费者会愿意为产品支付更高的价格。

由于奢侈品兼具外在价值(地位信号)和内在价值(感情因素、文化因素和手工工艺),探索不同消费人群的不同价值理念就显得尤为重要。Veblen(1899)仅仅从社会地位信号角度解释了奢侈品消费动机,即仅关注了奢侈品的外在价值。Kraus等(2012)通过不同社会阶层的行为分析,提出了一个比较完整的模型,诠释了不同阶层的消费者为何会有内在(intrinsic motives)或外在(ulterior motives)的奢侈品消费动机。具体来说,他认为社会上层的独立认知意识较强,他们更加注重个人,由自我意识驱动行为产生。而社会下层更注重与他人的关系,认知被外部环境所驱动,他们以关系为导向驱使行为产生。社会上层的购买决策主要由内在动机所驱动,对品牌外显功能的需求较弱。而社会下层的购买决策主要由外在动机所驱使,例如印象管理、自我炫耀等,对品牌外显功能的需求较强,注重品牌的社会功能价值。而自我-品牌价值正是衡量消费者对其所拥有的品牌或产品的价值感知,我们将在下文中详细阐述。

2.3 自我-品牌联系与奢侈品消费

自我-品牌联系的概念是指消费者自己自发地将自我形象与品牌文化的信息相匹配*Escalas, J. E.Advertising narratives: What are they and how do they work[J]. Representing Consumers: Voices, Views, and Visions, 1998(5): 267-289.。每一个消费者对于自身都有一定的认识,并且对于品牌也有一定的知识,在进行消费的过程中,消费者会将两者进行比对,进而进行购买决策。学术界对消费者自我-品牌联系的探索往往覆盖了三个关键方面:品牌联想、自我观念及自我形象比较。

杜伟强等(2009)通过实证研究表明,消费者渴望通过消费与自我心中渴望成为的形象一致的品牌来进一步提升自己,并向他人展示自己是什么类型的人。消费者也会刻意避免那些拥有自己不喜欢的形象的品牌,从而向他人表明自己不具有这种形象。

Ferraro等(2013)认为不同强弱程度的自我-品牌联系会直接影响到消费者的消费行为。一般来说,自我-品牌联系强,购买意愿就强。但对于奢侈品来说,自我-品牌联系的强弱与消费奢侈品时的特点的关系更为紧密。在进行炫耀性消费的行为之后,消费者的自我-品牌联系将会得到加强。

3.理论模型与研究假设

本研究针对社会上层与社会中层群体,探索不同社会阶层的消费者在奢侈品消费过程中的不同炫耀性消费倾向,并且研究奢侈品自我-品牌联系与社会阶层、炫耀性消费的关系。

已有研究表明,比起暴发户群体(社会中上层)和势利的社会下层群体,贵族群体(社会上层)的炫耀性消费倾向较低。社会阶层低的群体对地位消费的需求更高,他们需要通过消费地位品牌来彰显自己渴望拥有的地位和财富,社会阶层高的群体对地位消费的需求较低,他们不需要通过故意展示地位品牌来表达自己地位的形象。并且,社会阶层高的群体可能因为“局内人”效应而避开使用拥有显著品牌标志的奢侈品,以免将自己与那些社会中层的群体联系起来。因此提出假设:

H1在奢侈品消费过程中,社会阶层不同,炫耀性消费的倾向不同。并有,

H1a在奢侈品消费过程中,社会中层消费者的炫耀性消费倾向较高。

H1b在奢侈品消费过程中,社会上层消费者的炫耀性消费倾向较低。

品牌可以表达、理解、成就及展示自我及自我的身份。消费者如果认为品牌与自我一致,那么就可以用品牌来表达自我,也可以用品牌把自己展示给他人。奢侈品品牌作为本身就带有财富和地位象征属性的品牌,其与地位高或拥有大量财富的群体的联系较为紧密。地位高(低)以及富裕(不富裕)的群体,其自我与奢侈品品牌的联系较高(低)。社会阶层就是个体财富、地位及声誉的综合表现。社会阶层高就意味着地位高或富裕,而地位高或富裕群体,其对奢侈品的自我-品牌联系较高;反之亦然。因此,本文提出假设:

H2不同社会阶层的消费者在奢侈品消费过程中的自我-品牌联系强度不同。并有,

H2a社会上层的消费者对奢侈品品牌的自我-品牌联系较

H2b社会中层的消费者对奢侈品品牌的自我-品牌联系较低。

消费者的自我-品牌联系高说明消费者认为自身的形象与该品牌的形象较为符合。通常,自我-品牌联系高的消费者对该品牌的购买意愿更强。而奢侈品品牌在排除了不同奢侈品品牌之间的个性差异后,能够带给消费者的是象征性价值以及品质价值,所以消费者对奢侈品品牌的自我-品牌联系更多的是从财富与地位的角度将自身的形象与奢侈品品牌的形象做比较。当消费者的地位或财富拥有较低时,他们与奢侈品的自我-品牌联系较低。当消费者的地位或财富拥有较高时,他们与奢侈品的自我-品牌联系较高。但地位低的消费者对地位消费的需求更强烈,他们希望通过消费来展现自己渴望中的地位,他们会模仿渴望中的高地位群体购买奢侈品,并且为了突出展现自己的消费而进行炫耀性的展示。地位高的消费者的地位消费需求较弱,他们的消费一般出于个人品位或内在自我一致性,所以他们购买奢侈品不会特意展现品牌本身,并且由于“局内人”效应,他们比较排斥使用明显带有品牌标志的产品。因此,提出假设:

H3消费者奢侈品自我-品牌联系强度不同,炫耀性消费倾向就会不同。并且,

H3a消费者奢侈品自我-品牌联系强度越高,炫耀性消费的倾向越低。

H3b消费者奢侈品自我-品牌联系强度越弱,炫耀性消费的倾向越高。

社会中层消费者有能力购买奢侈品,但其能够认识到奢侈品与社会上层的联系更紧密。认识到自身与奢侈品联系较弱,社会中层消费者可能会通过加强自身与奢侈品之间的联系,来加强自己与财富和地位的联系,因此会进行炫耀性消费来实现这一联系的加强。而社会上层消费者则相反。因此,提出假设:

H4奢侈品自我-品牌联系在社会阶层与炫耀性消费倾向之间起到中介的作用。

故本文的研究框架可以概括为图1所示:

图1 本文的研究框架

4.实验设计与统计分析

客观社会经济地位方法使用三要素指标(收入、职业、教育)将消费者划分为3个阶层:社会上层、社会中层以及社会下层,但考虑到奢侈品的主力消费人群,本文排除了客观上的社会下层群体,仅针对社会上层和社会中层消费者进行研究。因为本文属于心理学范畴的研究,故使用主观社会经济地位的测量方法(subjective socioeconomic status)。在对照客观社会经济地位与主观社会经济地位整体相符后,用主观社会经济地位的方法将消费者划分为10个阶层,从1至10社会阶层依次上升,以5和6为分界,将社会阶层分为上下两个阶层,即客观上的社会上层和社会中层。

本研究采用Wernerfelt(1990)的炫耀性消费的测量方法,即给被试1~4个同一奢侈品品牌产品的选项,这些产品在外观上相似,只是产品标志有大小,或者没有产品标志。如果被试选择品牌标志大的产品,则表示其炫耀性消费的倾向高,如果被试选择品牌标志小的产品,则表示其炫耀性消费的倾向低。有研究使用图片处理的方式*Han, Y.J., Nunes, J.C., Drèze, X. Signaling status with luxury goods: The role of brand prominence[J]. Journal of Marketing, 2010, 74(4): 15-30.*Ferraro, R., Kirmani, A., Matherly T. Look at me! Look at me! Conspicuous brand usage, self-brand connection and dilution[J]. Journal of Marketing Research, 2013, 50(4): 477-488.*Wang, Y., Griskevicius, V. Conspicuous consumption,relationships, and rivals: Women’s luxury products as signals to other women[J].过程工程学报,2009,9(5):916-921.,使同一品牌的同一产品的标志大小不同,产品分为显性产品(loud product)和隐性产品(quiet product),显性产品上有品牌标志或者有巨大的品牌标志,而隐性产品则没有明显的品牌标志。选择显性产品的被试就代表其炫耀性消费的倾向较高,选择隐性产品的被试则表示其炫耀性消费的倾向较低。由于前者的研究使选项失去了真实性,容易让一些对奢侈品较了解的被试察觉到题项的目的,本研究使用的是后一种测量方式,即使用同一品牌不同类型产品的方法。

自我-品牌联系的测量采用Escalas等(2003)的7级量表。量表包括7个问题:我了解Gucci这个品牌,我认为Gucci能反映我是谁,我认同Gucci品牌,我感到与Gucci存在一种情感上的联系,我愿意利用Gucci品牌向别人展示我是什么样的人,我觉得Gucci品牌有助于我变成我想成为的那类人,我认为Gucci品牌就是“我”。

实验分为四个部分:(1)社会阶层的测量;(2)无关联题项;(3)奢侈品自我-品牌联系的测量;(4)炫耀性消费倾向的测量。

第一部分是社会阶层的测量,本研究采取了主观社会经济地位对照客观社会经济地位的方法。让被试同时填写了两部分的量表。在性别和年龄等基本信息后,让其填写职业与职位,选择受教育水平、收入水平,并让被试阅读一段关于陆学艺十大社会阶层的文字,在阅读之后进行社会阶梯(社会阶梯法是社会阶层测量方法的名字,前文已提及)的直接选择。

第二部分是奢侈品使用经历的调查,目的是模糊被试对该实验目的的猜测。题项仅涉及被试是否有使用过奢侈品以及使用奢侈品的频率,不会对被试对奢侈品的态度造成影响,可能会加固被试对奢侈品的态度,但这不影响实验目的。

第三部分则进入奢侈品自我-品牌联系的测量。使用了两个对手品牌Gucci和Louis Vuitton以及一个非消耗品品牌Cartier。这4个品牌都属于大众知晓度较高的奢侈品品牌,有较完整的产品线,并同时有拥护者和排斥者,没有明显的性别导向,能保证实验结果比较客观、公允。

第四部分进行了炫耀性消费倾向的测量。使用了女款Louis Vuitton手袋、女款Dior墨镜、男款Louis Vuitton公文包以及男款Gucci皮带四大类产品,每一类产品都有四个不同的产品选项,从显性到隐性随机排列。

4.1 第一次实验

第一次实验共发放100份问卷,主要群体为上海交通大学不同院系的在校全日制研究生、博士生以及在职MBA,其中有效问卷为97份,其中男性35人、女性62人;19至24岁有45人,25至29岁有35人,30岁及以上有16人。主观SES均值为4.69,客观SES的题项α=0.752,信度良好。收入与主观SES的相关性为0.393,p<0.001,在0.01的水平上显著相关。教育与主观SES的相关性为0.079,p=0.44>0.1,即没有显著的相关性。由于职业分布包括一部分学生群体和自由职业者,无法准确给予赋值,在此不作考虑。当综合考虑收入与教育时,两者的综合水平与主观SES的相关性为0.367,p<0.001,在0.01的水平上显著相关。样本中自我-品牌联系均值为72.26,α=0.924>0.7,题项信度良好。炫耀性消费均值为7.84,α=0.709>0.7,题项信度良好。

在进行相关性检验和回归分析后发现,主观SES与炫耀性消费的相关性为-0.515,以主观SES为自变量,炫耀性消费为因变量,其回归系数为-0.865,两者均有p<0.001,在0.001的水平上显著。H1得到了验证。社会中层的炫耀性消费倾向的均值为9.89,社会上层的炫耀性消费倾向的均值为5.93,明显低于社会中层,如图2所示。故假设H1a和H1b成立。

图2 社会中层和上层炫耀性消费倾向的均值比较

主观SES与奢侈品自我-品牌联系的相关性为0.597,以主观SES为自变量,奢侈品自我-品牌联系为因变量,回归系数为13.491,两者均有p<0.001,在0.001水平上显著。值得注意的是,在没有使用过奢侈品的样本中,主观SES与奢侈品自我-品牌联系的相关性为0.597,p<0.001,在0.001水平上显著。相较于使用过奢侈品的人群,没有使用过奢侈品的人群奢侈品自我-品牌联系与所属阶层的相关性更高,这可能是由于使用过奢侈品的人群对奢侈品的知识了解得更多,对奢侈品品牌形成了一定的个人偏好。H2得到了验证。社会中层奢侈品自我-品牌联系均值为17,社会上层奢侈品自我-品牌联系均值为34,明显高于社会中层,如图3所示。故H2a和H2b成立。

图3 社会中层和上层对奢侈品的自我-品牌联系的均值比较

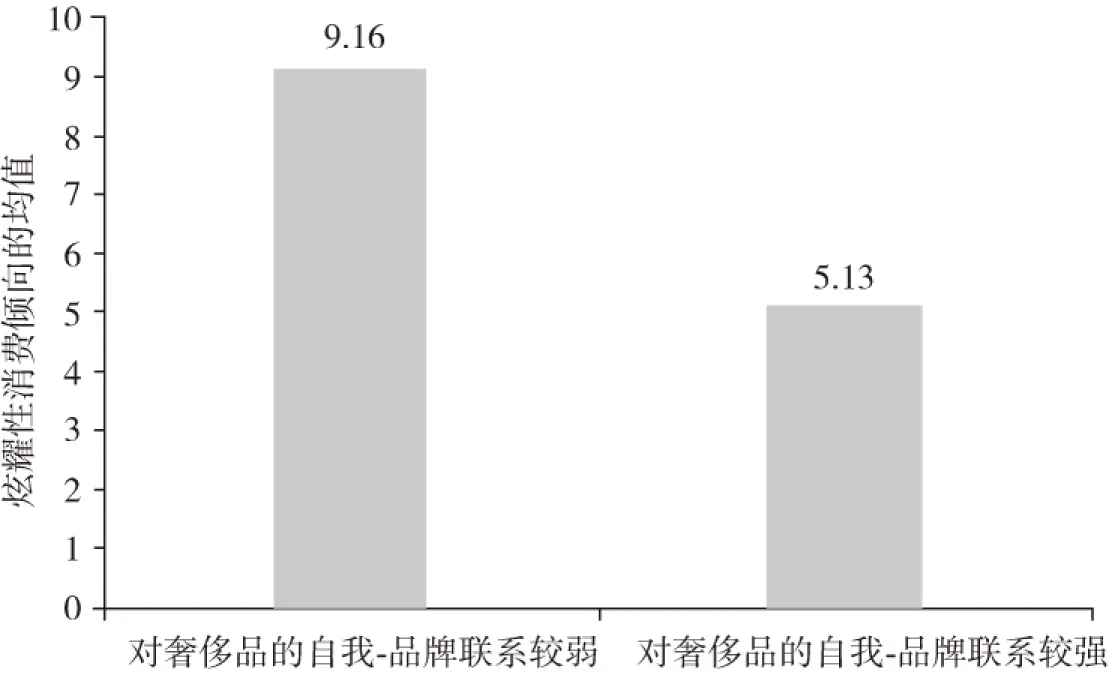

奢侈品自我-品牌联系与炫耀性消费的相关性为-0.256,以奢侈品自我-品牌联系为自变量,炫耀性消费倾向为因变量,回归系数为-0.076,两者均有p<0.001,在0.001的水平上显著。H3(H3a、H3b)得到了验证。奢侈品的自我-品牌联系103-126划分为较强组时,较弱组的炫耀性均值为9.16,较强组的炫耀性均值为5.13,如图4所示。

图4 对奢侈品的自我-品牌联系强和弱的炫耀性消费倾向均值比较

以主观SES为自变量,炫耀性消费为因变量,其回归系数c=-0.865,以主观SES为自变量,以奢侈品自我-品牌联系为因变量,回归系数a=13.491,以奢侈品自我-品牌联系为自变量,炫耀性消费倾向为因变量,其回归系数为b=-0.256。控制自我-品牌联系的变量后,以主观SES为自变量,以炫耀性消费为因变量,其回归系数c′=-0.994,p<0.001,在0.001的水平上显著。由于c′的绝对值高于c,故H4不成立。

4.2 第二次实验

由于第一次实验中的学生群体占比过大,故进行了第二次实验。第二次实验共发放106份问卷,其中有效问卷104份,实验对象为社会各阶层的随机样本。其中,男性71人,女性33人;19至24岁11人,25~29岁41人,30~34岁24人,35~39岁17人,40岁及以上11人。主观SES均值为4.69,收入与主观SES的相关性为0.604,p<0.001,在0.001的水平上显著相关。教育与主观SES的相关性为0.142,p=0.152>0.1,即在0.1的水平上没有显著的相关性。去除学生数据后,职业等级与主观SES的相关性为0.506,p<0.001,在0.001的水平上显著相关。当综合考虑收入、教育和职业时,三者的综合水平与主观SES的相关性为0.56,p<0.001,在0.001水平上显著相关。客观社会经济地位的α=0.797>0.7,题项信度良好。自我-品牌联系均值为60.16,α=0.856>0.7,题项的信度良好。炫耀性消费均值为8.14,α=0.707>0.7,题项的信度良好。

主观SES与炫耀性消费的相关性为-0.64,以主观SES为自变量,炫耀性消费为因变量,回归系数为c=-0.64,两者均有p<0.001,在0.001的水平上显著。主观SES与奢侈品自我-品牌联系的相关性为0.612,以主观SES为自变量,奢侈品自我-品牌联系为因变量,回归系数a=8.024,两者均有p<0.001,在0.001的水平上显著。奢侈品自我-品牌联系与炫耀性消费的相关性为-0.43,以奢侈品自我-品牌联系为自变量,炫耀性消费为因变量,回归系数b=-0.052,两者均有p<0.001,在0.001水平上显著。而当控制自我-品牌联系的变量后,以主观SES为自变量,以炫耀性消费为因变量,其回归系数c′=-0.958,p<0.001,在0.001的水平上显著。由于c′的绝对值高于c,故H4不成立。

对比两次实验发现:两次实验都验证了H1~H3,而H4不成立。但在第二次实验中,各假设的变量之间的相关性都提高了。本文认为这与调查人群的结构有关。第一次实验中,全日制研究生群体的占比较大(第一次实验的全日制学生群体占比36%,第二次实验的全日制学生群体占比8.6%),他们社会阅历少,没有自己的收入,不能很好地反映社会群体的行为习惯。第二次实验改善了这一问题,减小了样本带来的误差。

5.结论

本文从社会阶层的视角出发,探索了不同社会阶层的消费者在奢侈品消费过程中的不同炫耀性消费倾向。具体来说,我们认为自我-品牌联系直接决定了炫耀性消费倾向的差异,也就是说:不同社会阶层的消费者有不同的自我-奢侈品品牌联系,并且造成了不同的消费动机。本文假设不同社会阶层的炫耀性消费倾向不同,社会阶层越高其炫耀性消费倾向越低(H1)。并且,不同社会阶层对奢侈品的自我-品牌联系不同,社会阶层越高,其对奢侈品的自我-品牌联系越强(H2)。对奢侈品的自我-品牌联系不同,其炫耀性消费的倾向也会不同,对奢侈品的自我-品牌联系越强,其炫耀性消费的倾向越低(H3)。对奢侈品的自我-品牌联系在社会阶层与炫耀性消费之间起到中介的作用(H4)。本研究结果表明,H1~H3均成立,而H4不成立。

虽然我们没有测量炫耀动机,但是本文的结果与以往关于社会阶层的研究结果一致(Krause等,2012)。尤为特别的是,社会中层对社会关注度的需求以及对社会认同的需求高于社会上层,但这些消费者的自我-品牌联系较低,因此,他们并不为了反映自身的内在价值而购买奢侈品,而是用奢侈品向周围人群显示某些成就。而社会阶层较高的消费者的自我-品牌联系则更高,因此,他们为了自己的内在价值而购买奢侈品,并没有向外界炫耀、展示的动机。

本研究存在一些不足之处,将在后续的研究中详细阐述。例如第一次实验的样本中,学生占比过高,一定程度上影响了参考性。但第二次研究的样本弥补了这一缺陷。样本上的不足还包括样本太过单一,被试多集中于上海、北京、广州和深圳,只能代表少数一线城市的状况并未深入研究二、三线城市的情况,探索城市间的不同。我们希望看到受教育程度、收入、年龄、社会经济地位等客观指标会产生更多的消费差异,我们也将在实验和调查中用更多的奢侈品品牌,它们的炫耀性并不同。

本文也试图探讨对奢侈品的自我-品牌联系在社会阶层与炫耀性消费之间可能扮演的角色,但结果表明其不具有中介作用。过去的研究表明了独特性需求、社会融入等变量可以作为可选的中介变量,因此后续的研究可以尝试检验炫耀性消费心理的中介作用,除此之外,后续还将对社会阶层的变化与奢侈品炫耀性消费“动机变化”之间的关系进行研究。研究过程中不仅关注操控的社会阶层变化对奢侈品炫耀性消费的影响,也关注消费者在真实生活经历中的社会阶层变化对奢侈品炫耀性消费的影响。我们需要运用焦点访谈从时间跨度上纵向地、更加深入地测量社会阶层变化,这将是既让人兴奋,也具有很大挑战性的研究工作。

就目前我们的最大认知来看,本文是第一篇将社会地位与奢侈品炫耀性消费放在一起考量的实证论文。本文跨出了研究奢侈品文献中经常使用的社会信号理论,尤为合理和综合地从社会地位视角诠释了为何不同人群会有不同的消费行为。随着中国经济再次发生深刻转型,中国消费者的消费理念也逐渐成熟,中国奢侈品消费者对不同奢侈品品牌的感知也将发生持续变化。为了让奢侈品更好地丰富人们的生活,探究奢侈品何以至此的奥秘就显得越来越重要了。

[1]杜伟强等. 参照群体类型与自我-品牌联系[J]. 心理学报,2009,41(2).

[2]陆学艺. 当代中国社会十大阶层分析[J]. 学习与实践, 2002, 3(55).

[3]Adler, N. E., Epel, E. S., Castellazzo, G., et al. Relationship of subjective and objective social status with psychological and physiological functioning: Preliminary data in healthy white women[J].Healthpsychology, 2000, 19(6).

[4]Berthon, P., Pitt, L., Parent, M., et al. Aesthetics and ephemerality: Observing and preserving the luxury brand[J].CaliforniaManagementReview, 2009, 52(1).

[5]Blau, P .M., Duncan, O. D.TheAmericanoccupationalstructure[M]. New York:Wiley,1967.

[6]Warner, W. L., Lunt, P.S.Thesociallifeofamoderncommunity[M]. New Haven:Yale University Press,1941.

[7]Duncan, O. D.A socioeconomic index for all occupations[M]//Reiss,A.J. Occupation and Social Status.New York:Free,1961.

[8]Dubois, B., Laurent, G. Attitudes towards the concept of luxury: An exploratory analysis[J].AP-AsiaPacificAdvancesinConsumerResearch, 1994(1).

[9]Edson E.J., Bettman, J. R.You are what they eat: The infulence of reference groups on consumers’ connections to brands[J].JournalofConsumerPsychology, 2003, 13(3).

[10]Ferraro, R., Kirmani, A., Matherly, T. Look at me! Look at me! Conspicuous brand usage, self-brand connection, and dilution[J].JournalofMarketingResearch, 2013, 50(4).

[11]Green, L.W. Manual for scoring socioeconomic status for research on health behavior[J].Publichealthreports, 1970, 85(9).

[12]Hatt, P. K. Occupation and social stratification[J].AmericanJournalofSociology, 1950.

[13]Hall, J., Jones, D.C. Social grading of occupations[J].TheBritishJournalofSociology, 1950, 1(1).

[14]Kraus, M. W., Piff, P. K., et al. Social class, solipsism, and contextualism: How the rich are different from the poor[J].PsychologicalReview, 2012, 119(3).

[15]Kraus, M. W., Tan, J. J. X., Tannenbaum, M.B. The social ladder: A rank-based perspective on social class[J].PsychologicalInquiry, 2013, 24(2).

[16]Leibenstein, H. Bandwagon, snob, and veblen effects in the theory of consumers’ demand[J].TheQuarterlyJournalofEconomics, 1950,64(2).

[17]Nancy, Y. W., Aaron, C. A. Personal taste and family face: Luxury consumption in Confucian and Western societies[J].Psychology&Marketing, 1998, 15(5).

[18]O’cass, A., McEwen, H. Exploring consumer status and conspicuous consumption[J].JournalofConsumerBehaviour, 2004, 4(1).

[19]Rucker, D. D., Galinsky, A. D.Desire to acquire: Powerlessness and compensatory consumption[J].JournalofConsumerResearch, 2008, 35(2).

[20]Smith, J. B., Colgate, M. Customer value creation: A practical framework[J].JournalofMarketingTheoryandPractice, 2007, 15(1).

[21]Shukla, P. The influence of value perceptions on luxury purchase intentions in developed and emerging markets[J].InternationalMarketingReview, 2012, 29(6).

[22]Shukla, P., Purani, K. Comparing the importance of luxury value perceptions in cross-national contexts[J].JournalofBusinessResearch, 2012, 65(10).

[23]Veblen.Thetheoryoftheleisureclass[M]. New York:New American Library, 1899.

[24]Vigneron, F., Johnson, L.W. Measuring perceptions of brand luxury[J].JournalofBrandManagement, 2004, 11(6).

[25]Wernerfelt , B. Advertising content when brand choice is a signal[J].JournalofBusiness, 1990.

专业主编:曾伏娥

Social Class and Conspicuous Consumption in Luxury Market

Sun Yi1Li Jie2Jonathan Zhang3Sun Liben4

(1,2,4 Antai College of Economics & Management,Shanghai Jiao Tong University,Shanghai,200030; 3 Foster School of Business, University of Washington,Seattle,98101)

This research investigates the relationship between social class and tendencies for conspicuous consumption. Using over 200 consumers of middle to high social class across two studies, we show that higher social-status consumers engage in lower likelihood of conspicuous consumption than consumers of lower social-status, and the effect can be explained by their differences in self-brand association. Theoretically, this research is novel as it explicitly links social status to luxury consumption, and explains luxury product consumption from angles other than traditionally-studied signaling perspectives. Insights from this research can be used for luxury companies to guide their positioning strategies and fine-tune their advertising messages for consumers of different social classes.

Social class; Luxury consumption; Conspicuous consumption; Self-brand association

国家自然科学基金面上项目:“社会阶层分化对中国消费者大、小众奢侈品品牌消费偏好影响的实证研究”(71572107)。

李杰,E-mail:lstille@163.com。

C93

A