移植与涵化

——清末京师大学堂仕学馆研究

李 硕

(中国青年政治学院 公共管理系,北京 100089)

【博士论坛】

移植与涵化

——清末京师大学堂仕学馆研究

李 硕

(中国青年政治学院 公共管理系,北京 100089)

仕学馆作为京师大学堂最初设立的附属机构之一,真实而深刻地反映了近代大学制度移植进入中国时的生动样态。为了实现“人才速成”“冀收实效”之目的,仕学馆的构想与创制都基本效仿日本的“速成科”。作为法政专科,其核心课程涵盖西方政治学、法律学与经济学等内容。该馆的主要培养对象为五品以下八品以上京员,以及外官候选、暨因事留京者等。仕学馆在开办过程中屡受科举制的制约与影响,但是它也不断地解构着旧有制度,回应与改变着本土社会政治结构,推动其培养官员的趋新转变。大学制度的设立对于近代中国来说,是一项重大的制度变革,作为一个剖面反映了近代中国所发生的转变历程。变革需要移植,但更需要涵化,既能生长于传统,也要适应于未来。

清末;京师大学堂;仕学馆;毕业学员;移植;涵化

文明社会的特征之一就是以文字为媒介累积文化遗产,并且不断传承、研究与发展。大学作为学术研究与教育机构,不仅是知识与文化积淀化生之产物,也体现着制度的更迭、社会的变革。大学作为一种组织、一项制度诞生于12世纪的欧洲[1]21。这一内生于欧洲文明圈的独特社会制度,在近代以后先被移植到美国新大陆,接着进入亚洲和伊斯兰文明圈,在不同的社会环境中异化产生出形形色色的变种,中国的“大学”也是其中不可忽视的一类。大学一词虽然在欧洲各个国家说法各异*英语写作university,德语写作universität,法语写作universitas。,但是细究这一词共同的拉丁词源(universitas),不难发现,其所含有的“协同体”语源意义,隐含了学术从事人员形成具有自律性团体的特征。在中国,虽然官立学校古已有之,但是专课举业的目的很大程度上不是形成自治的学术“协同体”,而是为了加强士子阶层的上下流动。科举兴起以后,国学、府学、县学等学校更是以科考入仕为宗旨。“王者—教化”合一的形态,使得以儒学为核心的书院与学校始终没有完全摆脱王权的控制,其思想和行动的主轴大体也是围绕着政治的演变态势展开的[2]8,这与西方“自律性团体”之谓大相径庭。

在中西文化的交互影响之下,大学制度在近代中国的发展可以归纳为一种制度移植与涵化*1935年美国人类学家雷德菲尔德等人在“涵化研究大纲”中归纳了经典涵化定义:“涵化指的是这类现象,亦即具有不同文化的数个群体的个体之间,发生持续的、直接的接触,结果导致一方或双方原有文化模式发生变化。”参见R.Redfield,R.Linton,M.Herskovits: Memorandum on the Study of Acculturation,American Anthropologist,1935 vol.38,pp.149~152.本文正是借鉴这样的涵化概念,认为中国的“涵化”现象不仅是在与西方世界接触过程中发生的文化与制度模式的变迁,也同样是这样的文化与制度不断内化、不断适应中国本土文化的内化过程,涵化的结果不仅是一种带有本土特征的制度的新生,同时也是对于原有制度的一种有益发展与补充。的过程。作为中国第一所具有近代意义的官立大学,诞生于清末的京师大学堂作为戊戌政变之后唯一遗留成果,几经变革,发展至今,学人已有颇多著述*关于北京大学创办初期的著作主要有郝平《北京大学创办史实考源》,将北京大学的创办放入到近代中国历史发展的宏观图景中考察;萧超然《北京大学与近代中国》,主要关注北京大学与中国共产党之间的关系。此外,还有茅海建论文《京师大学堂的初建》,孙宏云论文《由“经济”到学术:现代政治学科在北京大学的建立》。。但是专就京师大学堂最初的重要附属机构之一——仕学馆的考证及论述,却鲜见成果。这昙花一现的仕学馆作为一重要面向,真实而深刻地反映了京师大学堂初建时的生动样态。其变迁或许可以从较为具体的角度回答:近代化过程中,导源于西方的社会制度如何移植到中国的土壤中来,面临了怎样的艰难抉择?又发生了怎样的创制与新生?从更为宏大的政治视角看,这也反映了晚清政府在时局益危之际如何看待它所面临的种种问题,为了应付所遇到的困难,它实际上能够做什么?确实又做了些什么?本文循此方面,对京师大学堂仕学馆做一初步考察。

一、构想与创制:京师大学堂仕学院*1898年创办之时称为仕学院,此名称一直延用到1900年7月京师大学堂停办,到了1902年再次开学时改称为仕学馆。初创之始末

近代以前,中国历史与文化的完整性是较少被西方打破的,这样的情形一直延续到清末。坚船利炮夹杂着欧风美雨侵袭着传统的东方大地,为了救时局于将危,国家不得不开始进行适应世界趋势的变革。传统的文化与社会结构逐渐融入西方元素,产生新的制度构想与发展走向,并且在中国传统观念与本土环境中不断衍生与变化。这样的情形也集中体现在京师大学堂仕学馆的创办与发展过程之中。

京师大学堂的前身可以追溯到康有为等人于1895年发起的强学会,虽然开办不久即被查禁,但强学会欲办未办之事却被“官书局”全盘承接下来,后光绪帝将官书局交由吏部尚书、帝师孙家鼐办理。1896年孙家鼐上奏开办章程,明确提出建立一个规模庞大的大学堂计划,但是这一奏议却被奉旨“暂存”*参见军机处《上谕档》,光绪二十二年八月二十一日,“本日孙家鼐奏遵筹京师建立大学堂大概情形折,奉旨‘暂存’。谨将原折恭呈慈览。谨奏。”按照当时的术语,“暂存”即被搁置,以后很少会讨论。。此后,清朝内部关于设立大学堂的提议虽然一直没有停止过,可清廷却也再没有对此做出决定。直到掌江西道监察御史王鹏运上奏恳请力行修省实政,附片要求开设京师大学堂*这一奏议的具体时间为光绪二十四年正月二十五日(1898年2月15日)。。这一奏议才得到光绪的肯定,当日明发上谕“准其建立,现在亟须开办”[3]43。这一态度转变也是时势所致,其时,政治形势益危,德占胶州湾,俄占旅大,改革呼声日起,倡西学,兴学堂,启民智,敌外患几乎成为一致声浪。如此情势下,光绪帝对开办大学堂一事也看似甚为上心,接连发出谕旨催办。而在标志维新办法启始的“明定国是诏”中,京师大学堂占据了相当大的篇幅,并成为最终唯一真正落实的举措*光绪二十四年正月二十五日明发“为开办京师大学堂谕”。光绪二十四年四月二十三日明发“为举办京师大学堂上谕”,此即“明定国是诏”。光绪二十四年五月初八日明发“为开办京师大学堂上谕”,要求部院衙门为开办京师大学堂“迅速复奏,毋再迟延”。具体内容参见北京大学校史研究室编:《北京大学史料(第一卷1898—1911)》,北京:北京大学出版社,1993年版,第43页。。

虽然光绪帝一再催促大学堂迅速创办,可事实是,中国国内原有的公私学校长期以来几乎都以儒学为核心、以登科取仕为目的,对于“大学”这一源发于欧洲的组织形式十分陌生。如何开办“大学”?怎样学习西学?学生从哪里招录?教师从何处聘任?这些棘手问题也是横亘在大学制度移植过程之初的障碍。早在京师大学堂创设初议阶段,关于办学方向问题就存在两派的争论与冲突:一方为康有为派,试图将之办成类似于万木草堂、时务学堂的维新干部培养机构,主导全国的思想与学术;另一派,也就是京师大学堂的实际操作者与创办人孙家鼐派,虽然方向不甚明确,但与康有为的思想分庭抗礼。后来,他在光绪帝的督导下,于1898年夏派员赴日本考察学务,试图学习日本东京大学[4]207。“欧美各国,程途窎远,往返需时。日本相距最近,其学校又兼有欧美之长,派员考察,较为迅速……嗣后学堂诸务,或宜依仿,或应变通,随时斟酌,以期尽善。”[3]131其实,这种面向日本的办学志向除了表面上距离较近、更易模仿等原因外,深藏于文化传统内部的因素或许更不可忽视。日本在明治维新后、全面开启近代化进程之前,深受中华文明影响。教育和研究场所有藩校,也有私塾、幕府还有最高学府昌平坂学问所和蕃(洋)书调所*藩校是江户时代各藩为武士子弟设立的学校,主要学习四书五经等。昌平坂学问所是以孔子的出生地“昌平乡”命名的儒家私塾,后成为幕府的直辖教育机构。蕃(洋)书调所是幕府直辖的西学教育研究机构。参见[日]天野郁夫:《大学的诞生》,黄丹青、窦心浩译,南京:南京大学出版社,2011年版,第7页。。从组织性质到学术性质,这样的日本教育机构都与欧洲的大学迥然而异,但与中国的传统学堂较为接近。明治三年(1870)后,昌平坂学问所与其他西学学校合并,成为一所具有五个专业学科的综合性高等教育机构,而这样象征“文明开化”的学制改革,却拖着一条被称为“复古主义”的尾巴,即依然以为“郭庙”(朝廷、政府)培养、提供人才为旨归。明治九年(1876)成立的东京大学也延续了这样的教育模式,并与同时期大量出现的专科学校*由于中学、小学的建设刚刚起步,大学的建设缺乏基础,专门学校基本上是单一而且是实用性学科,通常在“名位”上比大学低一等。一起,试图通过“简易速成”的方式来满足日本近代化不断提高的人才需求,尽快弥补理想与现实之间的鸿沟[5]。

同样的儒学文化积淀与时局下对“人才速成”的要求,使得京师大学堂在创立之初,最早开办的就是效仿日本模式的“速成科”,即师范斋与仕学院。参照日本学制,孙家鼐在奏办大学堂情形折中如此建议:“进士、举人出身之京官,拟立仕学院也。既由科甲出身,中学当以通晓。其入学者,专为习西学而来……学政治者归吏部,学商务、矿物者归户部,学法律者归刑部,学兵制者归兵部及水陆军营……俾所学与所用相符,冀收实效。”[3]47也就是说,“仕优则学”,仕学院对学生培养的目的不在于学术研究与探讨,而是希望所学与所用相符,从“冀收实效”的角度为朝廷培养在职官员。此外,由于此时国内小学中学尚未兴起,京师大学堂除了速成科外还“兼寓小学堂、中学堂之意,就中分列班次,徇级而升。……额设学生五百人,分为六级”[3]81,光绪帝认可了这样的办学思想。既然规制已定,下一步就是教师招聘、学生招考的问题。在聘任教师的过程中,西方侵略势力为了扩大在华影响与利益,将大学堂西学教习的聘任名额作为争夺对象,拟求多增加本国语言的教习数目,屡次对清廷施加压力*德国和意大利就曾照会总理衙门,增加德文和意大利文的外文教习数目,遭到了孙家鼐的拒绝。参见“孙家鼐拟拒德、意自荐教习咨复总理衙门”,北京大学校史研究室编:《北京大学史料(第一卷1898—1911)》,北京大学出版社,1993年版,第324页。。另一方面,学生来源不足也困扰着大学堂的督办人员,虽然政府要求各个省份都要考核咨送合格学生,但甘肃、山西、新疆等诸多省份甚至选不出一名可以入学的学生。不仅“应考者甚少”,而且粗通“声光气化”等西学者,寻不出一人*具体内容参见“甘肃学政为无合格学生送入大学堂事咨复文”,北京大学综合档案,全卷宗一,卷19(一)。。可见,大学制度移植进入中国并不意味着简单的革新与替代,这种变迁与发展的可能性,是建立在自身文化结构基础之上的,甚至随时体现着对这样结构的回应。

在多方交涉与博弈中,经过报名、纳卷、甄别、取去等一系列过程,京师大学堂终于在光绪二十四年十一月十九日(1898年12月31日)正式开学,但争议与冲突并未因开学而平息。作为百日维新的唯一成果,它屡受各方势力的阻碍与打击,课业进展不畅*其中的原因一方面是由于慈禧为了肃清维新派思想在京师大学堂的影响,对其加以限制;另一方面则由于经费问题不断遭到顽固大臣的反对,指责大学堂“靡费太甚”,要求“归并删除”。参见郝平《北京大学创办史实考源》,北京:北京大学出版社,2008年版,第141页。。大学堂原议招生500人,可是一直到了光绪二十五年三月(1899年4月),也就是开学四个月之后,实际上也只有218人,其中住堂肄业者170人[6]77。学堂勉力维持,“尚安苟且”。由于学生人数不多且水平参差,因此功课不分难易,分诗、书、礼、易、春秋六堂课上*其中《诗》《书》《礼》《易》四堂课,《春秋》两堂课。,犹如国子监旧制,区别只是午前读经,午后学习一些西学课程。原来拟设的速成科之一——师范斋并没有即时开办,除了中学小学之外,可以说只有仕学院这一大学堂的实际附属机构得以运转。一直到1899年秋以后,学生渐多,将近200人,才开始分别设立史学、地理、政治三堂,其余课程则更名为立本、求志、敦行、守约。分堂后中小学合并,仕学院名称依旧,分隶史学、地理、政治三堂[7]1434。按照规定,仕学院学员皆为在职人员,以100人为限额,40人住堂为正班,60人不住堂为外班,在校学习时限为三年,期满考核结业。学习科目或中学或西学,可自行选择,“愿习洋学者,从洋教习指授考试。愿习中学者,自行温理旧业,惟经史、政治、掌故各项,务宜专认一门。每日肄习何书,涉猎何书,均应有日记,有札记,以资考验。”[3]210但实际上,仕学院午前无并功课,只是学生自习经史,午后学习科学,分隶史学、地理、政治三堂。“士子虽稍习科学,大都手制艺一编,占毕咿晤,求或科第而已。”[8]京师大学堂每月举行以试策等为内容的“考课”,仕学院的学生也可以参加。不难看出,仕学院虽然开设西学课程,但是学生的主要精力依然放在经史等中学课目上,把科举考试当成重要目标。京师大学堂开办不足一年,多方受阻,后孙家鼐因反对废黜光绪帝而以病求长假,大学堂事务就交由吏部右侍郎许景澄暂行管理[9]8。到了光绪二十六年(1900),义和团进入北京,住堂学生四散,银行遭毁,经费无法支取,学堂难以为继,许景澄即上奏请“将大学堂暂行裁撤”,当日获旨“依议”[6]67。不久,八国联军入京,京师大学堂被俄德等军队占住,破坏严重,自此被迫停办了两年*京师大学堂在光绪二十六年六月(1900年7月)停办,七月初三许景澄因主剿义和团被杀。。

在京师大学堂初办短短一年半时间里,学堂的生存面临种种考验。这一仅仅由小学、中学和以官员培训为目的的仕学院组成的“大学堂”,似乎也犹如其模仿的日本的大学一般,拖着一条“复古主义”的尾巴,裹足前行,与现代意义的西方大学仍相距甚远。主观上,囿于办学目的实用主义导向以及“中体西用”的办学原则,客观上,则是因为任何一项移植制度若要成活并生长,都离不开本土特定的社会环境,需要面临一个冲突与调试的周期,理想与实践在短时间内难以达到彼此一致。当时大学堂的西学总教习丁韪良曾说:“这座专门培养精英的大学堂与那个必将把学校推广到大清国每一个城乡的复杂国民教育体制之间相去甚远。实际上,旧制度下的高官贵爵们仍对这种新式教育侧目而视。就像对待铁路那样,他们将它视为一种危险的尝试和祸根。”[10]但是也应看到,仕学院作为一种知识制度与组织的创新尝试,其构想与创制毕竟也反映了中国文化开始面对世界、走向世界的意志与行动。

二、兴办与走向:京师大学堂仕学馆的短暂存在

京师大学堂开办之初,虽然备受瞩目,也被纳入到政治权力体系结构中来*在学部成立之前,京师大学堂代行“主持教育”即官方教育行政机构的职能。,但在很大程度上却要以对传统知识体系的依从为条件获取资助,并饱受顽固派的非议与责难,最终由于战乱被迫停办。然而自此始,大学制度作为科举制的有力替代物,已经开始带来一种社会与政治秩序的新共识,使朝野上下频受震动。八国联军攻占北京之后,废科举、兴学校又成为清廷的中心议题,张之洞、刘坤一等重臣联合上书*张之洞等人的奏章内容详见光绪二十七年五月二十七日(1901年7月12日)张之洞、刘坤一变通政治人才为先遵旨筹议折——酌改文科,参见朱有主编《中国近代学制史料(第一辑·下册)》,华东师范大学出版社,1992年版,第120~122页。奏请育才兴学,改革科举,奖励游学。热议如沸,使得慈禧在挟光绪逃往西安避难之时就不得不下旨,命工部尚书张百熙为管学大臣,“切实举办大学堂”*具体日期为光绪二十七年十二月初一日(1902年1月11日)。,并将同文馆归并其中。

在张百熙的督办下,京师大学堂进入到另一个发展阶段。他认为曾经的京师大学堂“原系草创”,“略存体制”,很多事情都未尽事宜。因此派大学堂总教习吴汝纶等再赴日本考察,一行人于日本前后居留了三月之久,除详查文化设施、参加学制讲座外,还遍访日本知名人士。其时日本的主流观点都主张:中国当以推行速成教育为主,以求应一时之急,同时亦发展正规教育*其理由为:第一,中国当时推行新教育比日本迟了三十年,应以明治初年的教育为范本。第二,日本在明治初年仅推行速成教育,特别努力在短期内培养师资。参见[日]实藤惠秀《中国人留学日本史》,谭汝谦、林启彦译,北京:北京大学出版社,2012年版,第48页。。正是基于这样的建议,张百熙等对原有学制进行改革和完善,制定了更为详尽的《钦定京师大学堂章程》(又称《壬寅学制》)。将大学堂分为大学院、大学专门分科、大学预备科三个部分,附设由仕学馆和师范馆组成的速成科,并对仕学馆做出了明确规定:第一,入学资格。“京员五品以下八品以上,以及外官候选,暨因事留京者,道员以下,教职以上,皆准应考,入仕学馆”[3]53。第二,奖励措施。仕学馆人员应俟三年卒业,由教习考验合格,官学大臣复考也合格后进行择优褒奖,或给予应升之阶,或给予虚衔加级,或咨送京外各局所当差,如果原是贡生卒业予做举人,举人卒业予做进士[3]94。并再次强调仕学馆开办之急切与必要,是应对时局的重要举措,以求“收急效而少弃才”,陶铸人才以求为国综理庶务,应对变革。

几经周折,京师大学堂于光绪二十八年十一月十八日(1902年12月17日)再次开学。虽然大学堂章程中有预备科、正科甚至大学院等的理想规划,但是现实却是“各省府州县遍设学堂,至今奏报开办者,尚无几处,是目前并无应入大学肄业之学生”[3]52。因此,只有通融办法,先办速成科,取其“听从速化”的效果。可仅仅只是开办速成科,学生也难以在1902年冬开学之季悉数入学,这一时期入堂的学生只有直隶、奉天、山西、山东、浙江五省,其余地区的学生一直到1903年春夏间才陆续到来。另外,速成科除了考取以外,还有一部分译学馆拨入的学生,到光绪二十九年九月(1903年10月),也就是开学九个多月以后才得以入学[11]7-8。

京师大学堂制定了学生的考选入学章程,明确规定“仕学馆住馆肄业人员名数暂以一百名为定额”[3]352,可实际到馆学生数量却远不能及此。待译学馆拨入学生入馆驻跸,京师大学堂曾对速成科全体学生进行人员普查*关于人员普查的具体普查时间,光绪二十九年《京师大学堂同学录》公布的大体调查日期为光绪二十九年十一月,而调查报告的印刷日期显示为光绪二十九年十一月十六日,那么据此推测调查的时间应在十一月十六日之前,阳历日期应为1903年12月19日到1904年1月2日之间。。调查结果显示,当时仕学馆登记在册的学员共有78名,其中,译学馆拨入13人,听讲学生3人[11]7-8。从学生的具体信息可以看出,当时在馆学生中年龄最小者袁励贤仅17岁,最大者崔汝翃已经50岁,相距悬殊,但大多数学生的年龄都集中在25到38岁之间,主要来自直隶、江苏、安徽、浙江、湖南、湖北、四川等地。然而实际上,真正在馆内学习的学生不过33人(包括3名听讲学生),尚不足总人数的一半。未到馆的因由被明确标注为四类,即“考取而未入堂肄业”“因事已他就”、“假归也”以及“已派遣出洋”,除了最末一条外,其余三个离馆原因依然使人疑惑,因何如此多的学生以“告假”和“因事”为名不到馆肄业?所告之“假”与所因之“事”究竟为何?个中原因或许可以通过上海译书分局总办、时任京师大学堂执事的王仪通所撰之文以及大学堂与礼部的往来咨文中窥得一二。

王仪通曾言,大学堂“于壬寅十一月十八日开,学生徒济济称盛,次年三月为癸卯会试,先期乞假者十之一二,至四月间乡试,渐近乞假去者盖十之八九焉,暑假后人数寥落如晨星,迨九月中各省次第放榜,获隽者利速化视讲舍如蘧庐,其失意者则气甚馁,多无志于学,胶胶扰扰者先后殆九十,阅月而一星终矣,竭管学大臣中外教习管理诸员之心思才力一岁之春秋,两试堕之于无形”[11]序。也就是说,“告假”和“因事”的实际目的都是为了癸卯年的科举考试,而这也是大学堂规定的合理情由,这也在学堂咨文中得到了印证,“钦定大学堂章程第四章第六节,凡在堂肄业学生均准其照例应乡会试”,“今届癸卯年补行辛丑寅恩正兵科会试,兹据本大学堂仕学、师范馆学生,呈请给咨赴河南会试”,馆内为举人者因此“假归”*参见光绪二十九年正月二十五日《大学堂咨礼部在堂学生照例会试开列名籍由》,北京大学综合档案·全宗一·卷35。在这份档案中,京师大学堂开具了会试学员三代年貌籍贯咨送礼部,其中仕学馆学员有范熙壬(丁酉科举人)、洪汝冲(己丑科举人)、胡长泰(丁酉科举人)、胡子明(庚子辛丑科举人)、程澍(辛卯科举人)、王大亨(甲午科举人)、杨肇培(甲午科举人)。另,此档案中将杨肇培列为师范馆学生,而大学堂学生姓名报告中将其列为仕学馆学生,此处存疑待考。。其后乡试,学员更是纷纷离馆,以求功名。在科举制度的冲击下,仕学馆似乎显得岌岌可危,即使学堂承诺学员毕业合格后予以举人、进士出身的奖励,但这也只是“相当于”,制度的改弦更张并不能立刻使政治文化和社会心理发生同步调的改变,其时,人们心中大多仍以科举的资格为标准。

仕学馆只是从一个侧面反映了当时中国所面临的一个矛盾,即“学堂与科举能两存耶”?也就是说制度移植过程中,如何处理原有体制与新生体制之间的冲突。其实清末科举制本已在质疑声中进行了改革,废八股,改试策论。而学堂的发展又使其再次饱受争议,“使学校与科举分途,则学校终有名无实。何者?利禄之途,众所争趋;繁重之业,人所畏阻。学校之成期有定,必累年而后成材;科举之诡弊相仍,可侥幸而期获售。”[12]身处于西学学堂,必然阻断士子读书进阶之通道,学堂因此也难以留住学生。因此,张之洞等奏请“必须科举立时停罢,学堂办法方有起色,学堂经费方可设筹。入学堂者恃有科举一途为退步,既不肯专心向学,且不肯恪守学规。”[13]为了补救时艰,必须推广学校、学习西学,而要推广学校,就要先停科举。学堂这一新制度的移植,成为倒逼科举改革或停罢的动因之一。

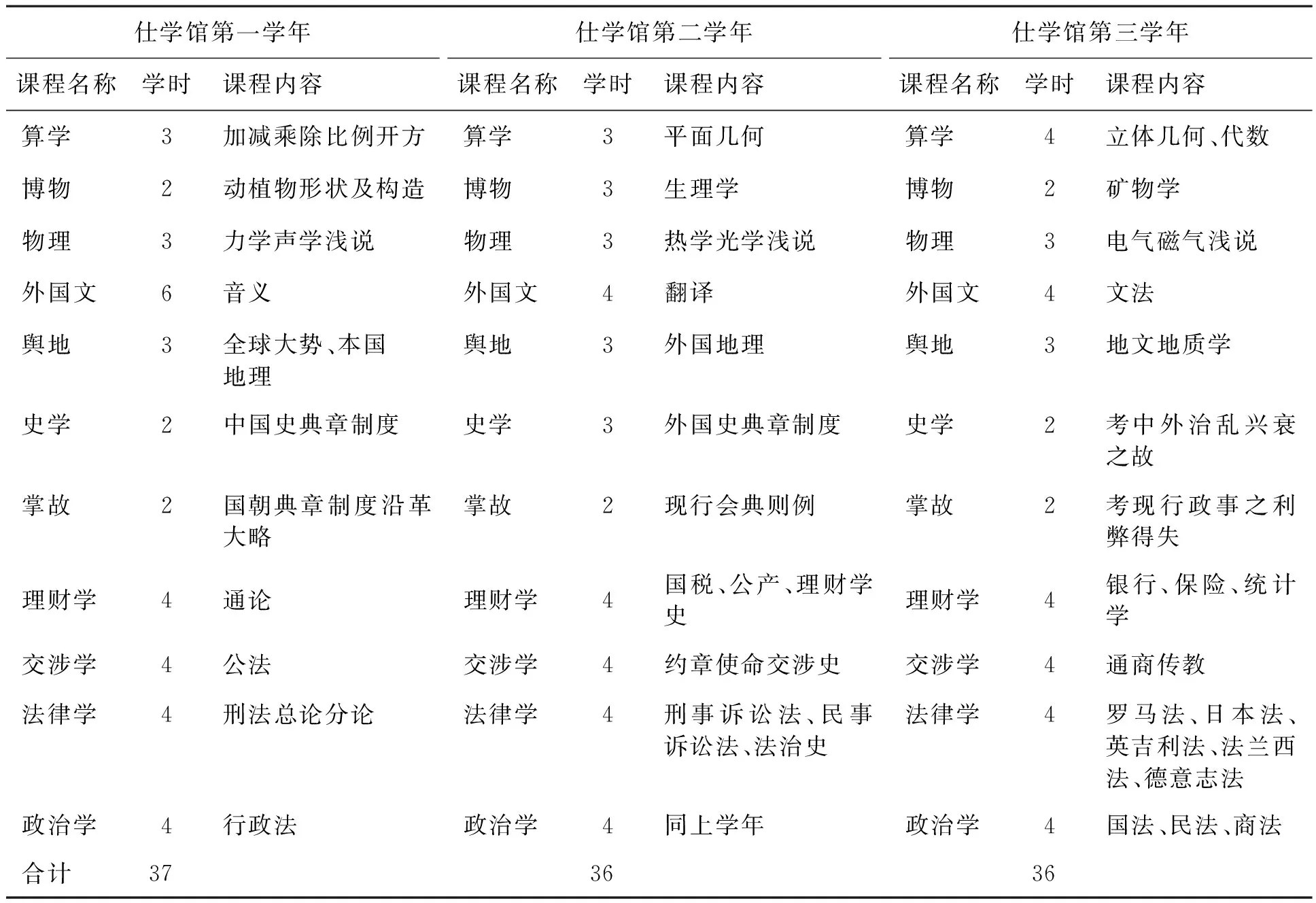

虽然学生人数不多,但仕学馆毕竟也如常办了下去。学堂章程中明确规定了仕学馆属于“法政专科”,课程内容多是针对实际事务的“切要”之学。学习要求上也高低有别,算学、物理、舆地、博物、外国文等属于师范馆、预备科等的通有之课,要求“略习大概”就可以了。而属于“法政专科”特有,如理财、交涉、法律、政治等课程则作为最终毕业考试的核心内容,要求认真学习。现将仕学馆三学年的课程名称、学时和内容简列如表1[3]92。

表1 仕学馆课程、学时和内容列表

说明:1学时即1小时,不习外国文者,于理财、交涉、法律、政治4门各加课1小时。

从课程内容可以看出,仕学馆的法政专科包含经济、法律、政治三门在内。当时世界法学系统中占据重要地位的莫过于大陆派和英美派,大陆派国家的代表是德、法等国,英美派国家的代表是英、美二国。大陆派法学校将法律、政治、经济三门包括在一个学院内,对法学意义的理解宽泛,较为重视法典制度,有理想的公正意义在内。而英美派受到历史法学派、分析法学派的影响,是以纯法律研究机关的方式来研究法律[14]。仕学馆的课程设置很显然承袭了大陆派法学的传统,而追其根源是由于日本曾经将法国的专科学校作为模仿对象,其后又学习德国“国家大学”的组织形式。中国仿效日本,自然也就具有了大陆派法系的特点,这一点从高桥作卫对吴汝纶的建议中也可以看出*高桥作卫曾这样建议:今拟贵国大学法科,宜置以下诸学科:一、政治学,二、法学通论,三、清国法制沿革,四、欧美政治史,五、国际公法,六、法制沿革,七、财产法、亲族相继法,八、国法学,九、刑法论,十、经济泛论,十一、经济学历史,十二、货币信用、银行论,十三、租税论、岁计预算论。(如商法、诉讼法,随次加之。)参见高桥作卫《与北京大学堂总教习吴君论清国教育书》,参见璩鑫圭、唐良炎《中国近代教育史资料汇编·学制演变》,上海:上海教育出版社,1991年版,第192~197页。。这是仕学馆受日本影响的另一重要表现。不仅如此,法律、政治等必修课程的教习都是日本人,上课时主要依靠助教进行翻译[15]。其中,日本法学博士严谷孙藏、日本文学博士服部宇之吉任正教习;副日本法学士杉荣三郎、日本理学士太田达人任副教习[11]9-12。除了上课以外,服部宇之吉还从日本代购大量的教学参考书以及杂志等,邮寄给大学堂*参见北京大学综合档案·全宗一·卷118(年份不详)。服部宇之吉购书的信件(二月十八日):敬启者,月前上日本,代购物理、化学、数学三门教科书日前已寄科。……付讫单另具:英德法各新闻及杂志共四十七种,约银五百四十两;日本新闻及杂志共三十五种,约银八十一两。由日本所买数学、物理、化学、心理各教科书,约银五百五十两。由德国所买各样参考书,约银二百六十两。各科教习临时所要参考书,约银五百七十两。卷内号2:(十二月初三日)照原单内除官报一种及西文报纸上无中文未能检查者外,所有东文各报检查原单内本馆俱已收过开单于左,此覆:……(共三十二种)。。可以说,从构想与创制、从课程到教员,各个方面都显示着日本对于仕学馆的影响。总体上,仕学馆的课程体现出一种明显的传统向现代、中学向西学的过渡特征。在以西方法政知识为主的体系框架中,交织熔融着中国固有的知识要素与内容。

三、沿袭与变革:仕学馆毕业学员的时代选择

一般来说,制度的改变涉及三种建构:一种是现实的建构,如何编码新的社会情景;一种是自我的建构,涉及个体对身份的追求;再者是这两者匹配性的建构,如何连接,如何以适当的方式发生交互作用[16]6。作为清末重要的制度变革,大学堂的建立不仅对科举制度产生一定冲击,推动知识与社会模式的变革,而且更为直接的是塑造和影响了置身其中、接受新式教育的学员。仕学馆毕业学员在变革时代的职业与人生选择,既深刻体现出现代化进程中西方制度移植与涵化的过渡性特征,也镌刻着“新”“旧”交叠更替中时代与制度交互作用的烙印。

仕学馆最后一次重大变化是归并入进士馆。光绪二十九年正月(1903年2月),京师大学堂设立进士馆,目的与仕学馆相同,即“为了造就已仕人才”,并且要求新进士概入馆肄业。由于仕学馆“系属暂设”“地狭无可展拓”且“不在各学堂系统之内”[3]58。因此在光绪三十年四月(1904年5月)仕学馆归并入进士馆,各学员以及听讲员一并移送。然而事实上,归并一事却未奏明,课程讲堂依然分别自成一馆[17]73。依照定规,学员三年学成毕业,核查奖励。1906年春,毕业之期将至,大学堂奏禀学部,分内外二场对学员进行了考试。首先是外场,即在仕学馆本部举行,按所学科目分门试验,然后将功课分数,连同试卷、讲义、行检履历等册籍咨送学部。随后由学部组织第二场,即内场考试,其又分为两场,首场以中学出题,经史各一,二场以西学出题,政治、法律各一[3]427。最终根据平日功课以及考试成绩综合评定,满80分以上列为最优等,满60分列为优等,满40分为中等。最终合计最优等1名,优等29名(毕业名单实列22名),中等4名(毕业名单实列1名),共毕业34人(毕业名单实列27人)*“奏仕学馆毕业学员照章分别给奖折”后附考列优等学生姓名共计23名。。将仕学馆毕业名单中实列的24名学员的个体情况详细考察,可以发现其变革时代中的人生选择总体呈现出以下几个特征:

第一,毕业后部分学员选择远赴日本留学或工作,寻找时代浪潮中的国家变革之道。如蒋棻、唐宗愈、梁载熊到日本帝国大学学习法科,李文权*李文权,字道衡,别名李涛痕,直隶顺天府大兴县人。曾应乡试,支持变法。1906年去日本,在东京高等商业学校任中文教师,后放弃缙绅之路,倡导实业救国。1910年于日创办《南洋群岛商业研究会杂志》,后改名为《中国实业杂志》。参见敷文社《最近官绅履历汇编》,台北文海出版社,1970年版,第42页。则到日本东京高等商业学校担任中文教师。他们留学日本的志向很大程度上显露出仕学馆制度移植的痕迹,因其主要模仿日本学制而来,所以学员继续求学于日本,在知识体系与制度衔接上都更为自然和顺畅。而走出国门的他们,一方面积极地为自身发展积聚资源,另一方面也努力探求国家建设的健全方案。而这样的方案大多也是有感于日本现代化转型的迅速有效,希望能够从人才培养、实业建设等各个方面模仿学习。比如唐宗愈*唐宗愈,字慕潮,江苏无锡人。1899年邑庠生,清末著名义赈志士唐锡晋长子,随父查赈,未应试,1902年入京,以候补主事签分户部。著有《唐公哀感录史部传记类存》。参见宫爱东等《江苏艺文志·无锡卷(上册)》,江苏人民出版社,1995年版,第920页。回国后就以员外郎身份留户部创办户部计学馆,任教习,其后又到沈阳创办东三省法政学堂及旗员仕学馆。梁载熊也在归国后担任奉天法政学堂教务长,积极培养新式法政人才。李文权则在重商主义思潮影响下走上了实业救国的道路,曾任民生实进会驻日会员,日华贸易会干事等职业,积极推进中日之间的商业贸易往来。

第二,多数毕业学员能够接受时代之变,在辛亥革命前后并轨“新”“旧”两种职业选择。仕学馆毕业后除了4人赴日本外,其余20人(依据实列名单)或者分部补用,或者以知州、知府、知县等身份分省补用。清末,这些毕业生依然按照清廷安排延续着传统学而优则仕的道路。辛亥革命后,依旧置身仕途的他们由于其西学法政背景与专长,开始有了新的行政职务称谓和安排,以迎合政治变革的需要。如最优等生朱麟藻*朱麟藻,字石斋,浙江绍兴上虞县人。参见敷文社《最近官绅履历汇编》,台北文海出版社,1970年版,第28页。,在清末仕学馆毕业后曾任兵部主事员外郎,兵学馆教员、教务长,在辛亥革命后则担任军法司司法官,蒙藏事务处副科长,大理院书记官,司法部佥事等职。优等生徐承锦*徐承锦,字尚之,贵州铜仁府人。丁酉优贡。参见黄源盛《民初平政院裁决书整编与初探》,载于《国家科学委员会研究汇刊:人文及社会科学》2000年第4期,第493~515页。,毕业后留部补用员外郎,后任户部主事,民国建立后则任国会参议院议员,司法部秘书,肃政厅肃政史,平政院评事等。优等生徐焕*徐焕,字章夫,浙江杭县人。光绪二十九年(1903)在馆学生调查登记中并未出现此人,但在毕业名录中列出。参见敷文社《最近官绅履历汇编》,台北文海出版社,1970年版,第99页。,在清末历充四川法政学堂教员,学部司员,广东、广西、福建视学官,中央教育会会员等,民国后任总检察厅检察官。这样看似顺畅的职务转换与“新”“旧”并轨其实说明了这样的一个问题:从辛亥革命后帝制被推翻,代之以中华民国,政体形式虽然发生了重大改变,但是并没有伴随着大规模的社会精英更替,而是通过精英的内在转变与改造,在新的政体内循环作用,驱动政治发展。从趋新角度看,西方的法律、政治、经济知识拓展了他们原来曾经单一的视野,他们开始感到自己是一个新世界的创造者,而不再是原有政治体系的维护者。从守旧的角度看,道统与治统的心态在他们身上依然发挥作用,他们依然坚持学习的目的并非是成为技术专家,而是要像政治家那样代表整个国家去思考、去行动。

第三,从宪政运动到辛亥革命,部分毕业生积极参与并推动国家的政治变革。持激进态度的部分人由于观点甚至信念的改变,认为其曾经所继承的制度与文化已经过时,要实现救国于危难,就需要与传统生活疏离、向现代方向转变。更为关键的是,他们先期已经具备了一定的社会与政治基础,比较容易聚拢社会关系,实现自我组织,所以对变革的发生起到了至关重要的作用。如曾经身为光绪庚子辛丑并科举人的周玉柄*周玉柄,字斗清,四川成都人。参见敷文社《最近官绅履历汇编》,台北文海出版社,1970年版,第77页。,在清末就曾经担任黑龙江抚署秘书兼黑龙江咨议局筹备处顾问员,黑龙江筹备宪政处考核员等职,积极推动宪政运动。徐象先*徐象先,字慕初,浙江温州府永嘉县人,编有《大清律讲义》。参见敷文社《最近官绅履历汇编》,台北文海出版社,1970年版,第102页。参见《取友必以端、崇德必努力》,载于《中国纪检监察报》2016年5月16日。,作为孙中山的积极支持与拥护者,在民国成立的1913年、1916年、1922年数次当选国会议员。当1913年袁世凯宣布解散国会、停止参众两院议员职务时,他坚决站在维护革命成果的一边,严正声讨袁世凯“今非法解散国会,是破坏约法也”。李文权在民国后也由日本归国,积极参与政党政治活动,曾担任中华民国进步党评议员。

“社会变化首先是人的进化”,而学校作为社会化的一个重要手段,是人实现近代化的主要途径。[18]从仕学馆毕业学员的就职取向中可以察觉,曾经的法政专科教育对他们产生了较大的影响。这些学员在入馆时年纪在30岁左右,且有了一定的从政经验,其价值取向与行为规范已经相对成型,对馆内学习内容具有一定的主动判断与选择能力,同时也能更为敏感地扑捉到时代震动的气息。当这些人接受了西方法政思想观念与知识技艺,并进行了伦理价值内化之后,也开始重新审视旧有的观念规范,“新”与“旧”在他们身上是不断交织重叠的。与此同时,个体的时代选择也体现了近代化的特征,一方面在沿袭中求稳定,一方面在变动中求适应。他们中的大部分人不是推翻体制的主导力量,但却是通过推广西学在体制内寻求改变的革新者。进入民国后,他们能较快实现角色的转变,适应新的官僚体制与职业需求,这样的改变都并非剧烈而极端的,但却是近代化不容忽视的重要内驱力。总而言之,从这些毕业学员政治观念、职业活动以及政治选择等角度来看,他们一以贯之的重要特点就是“新”“旧”交融。一方面在传统的价值伦理中坚持“守常”,另一方面在现代西学教育中“趋新”。他们大多都试图不遗余力地推动政治变革的发生,但是对革命的限度却有各自的要求,这是历史的局限,也是群体的局限。

四、结语:变革、移植与涵化

变革更是近代中国的重大主题,它在坚船与利炮的轰鸣中,在鲜血与烈火的洗礼中,在保守与激进的拉扯中,变得愈加急迫,愈加难以把握。这一场巨大的、无法估量的历史转换,最终冲垮了反对者的抵御,超越了原有的规制和限定,荡涤了它所面对的制度和人。对于近代中国来说,大学制度的创立就是一项重大变革,并由此不断发生权力、知识与文化的碰撞,甚至成为冲突的焦点。

旧的制度无法面对世界发展的选择,无法适应时代前进的方向,就会面临变革。变革中虽然存在危机,却也伴随着新生。将京师大学堂仕学馆作为一个剖面来分析变革中的移植与涵化过程,可以约略看出,其核心在于既要能生长于传统,也要适应于未来。一方面,清末制度与文化发生变革的时机是在退虏送穷的危难之际,要务是保证国家生存,努力在敌意的世界中谋求存续的策略,改善自我耗竭式的体制疲软和衰退。对于深谙中国历史的变革者来说,历朝历代所采取的最重要改革手段之一,就是改变人才选拔方式,在制度调整的过程中同时改变知识模式,从而达到改变政治社会结构的目的。对于近代中国,由于中学已在历次的打击下被证明无用,那么“礼失求诸野”,向异族学习也是传统变革经常采取的手段之一。这可以说是“移植”过程发生的内在动因。

然而此时的“学习”却暗藏了两个隐患:其一,在实用主义的导向下,这种向对手或者侵略者的学习充满了集焦虑与激情为一体的急迫情绪,也未详究这一陌生制度与文化的来龙去脉。与此同时,西方侵略势力屡次试图在中国扩大文化控制权,导致清廷的几乎任何一项变革都难以做到完全自主,改革缺乏稳定性。因此,“移植”过程原本就时刻伴生着政治方向与结构的根本变革,而疲弱的清政府却并无完全掌控局面的能力。其二,条文建制在短时间内较易发生改变,而与之伴随的政治伦理却难以速成,短时期内移植的制度不能完全被本土社会结构消化,反而带来了作为正确模式的外来新体制的出现。“应该做的”远远多于“能够做的”,于是改革的诉求一次次强烈,批判的力量一步步加大,而建设的脚步却不能紧紧跟随。“社会系统的危机不是由于环境的突变,而是由于结构固有的系统命令彼此不能相容,不能按等级整合所造成的”,“即在规范结构的共识基础受到严重破坏,社会变得失范时,才会危及继续生存,危机状态表现为社会制度的瓦解。”[19]改革命令难以形成有效整合,并引发社会系统的失调,曾经主动的改革很容易走向被动的革命,并最终导致政治社会结构的异动。西方学堂制度在中国的发展,最终成为推动科举制废除的重要动因,而科举这一关键环节的打破,使得中国社会长久以来的“超稳定结构”瞬时松动,并带来了国家的合法化危机。

另一方面,在这一场关于知识与制度的变革中,原本一种源自于西方的制度,在移植的过程中不断回应与改变着本土社会政治结构,在“涵化”的过程中不断产生新的形态。大学制度引进之时,虽然改革者也多少意识到,西方大学主要培养独立知识分子,而中国传统学堂则以士子进阶为大夫为教育旨归。那么建立于中国的西式学堂的究竟以何目的?“详考外国制度,大都学成试验与入官试验分为两事,而条理实相贯通。故当其就学初未尝有得官之心,及其入官,亦未闻有不学之士,教育之所由精进政治之所由,修明胥基于此。”*可以看出,这样的思想依然是传统的“学而后为政”的体现。具体内容参见“会奏详拟考验游学毕业生章程并请酌给奖励折”,光绪三十二年十月初一日,《学部官报》第6期。可以说,大学制度的创设者按照中国的现实对其进行了有意识的改造。科举既去,如何构建新的官吏养成机制?哪里可以为国家提供大量的官僚机构储备人才?大学堂就成为了意向所指之地,教育既为了“致学”,也为了“致用”,满足国家关键的政治人才需求,这也是仕学馆最初设立的重要原因。虽然在变动不居的时代里,仕学馆的人才构想难以完全实现,但是这却成为大学制度的涵化特征之一,使得本应具有独立形态的大学制度与政治制度、政治实践紧密相关,这甚至影响了京师大学堂其后上百年的发展。

[1] 雅克·韦尔热.中世纪大学[M].王晓辉译.上海:上海人民出版社,2007.

[2] 杨念群.儒学地域化的近代形态:三大知识群体互动的比较研究[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2011.

[3] 北京大学校史研究室.北京大学史料:第1卷(1898—1911)[M].北京:北京大学出版社,1993.

[4] 茅海建.戊戌变法史事考二集[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2011.

[5] 天野郁夫.大学的诞生[M].黄丹青,窦心浩译.南京:南京大学出版社,2011:12-16.

[6] 北京大学,中国第一历史档案馆.京师大学堂档案选编[M].北京:北京大学出版社,2001.

[7] 萧一山.清代通史:卷下[M].上海:商务印书馆,1931:1434

[8] 喻长霖.京师大学堂沿革略(1898—1901)[G]∥朱有.中国近代学制史料:第1辑(下册).上海:华东师范大学出版社,1992:683-684.

[9] 王学珍,等.北京大学纪事(1898—1997)[M].北京:北京大学出版社,2008.

[10]丁韪良.中国觉醒:国家地理、历史与炮火硝烟中的变革[M].沈弘译.北京:世界图书出版公司北京公司,2010:160-161.

[11]北京大学堂.京师大学堂同学录[M].北京:锦合印字馆,1903.

[12]袁世凯,张之洞.奏请递减科举折[G]∥璩鑫圭,唐良炎.中国近代教育史资料汇编·学制演变.上海:上海教育出版社.1991:523-526.

[13]张百熙,荣庆,张之洞.奏请递减科举注重学堂片[G]∥璩鑫圭,唐良炎编.中国近代教育史资料汇编·学制演变.上海:上海教育出版社.1991:527-529.

[14]孙晓楼.法律教育[M].王健编校.北京:中国政法大学出版社,1998:47-51.

[15]吴叔班记录,张树勇整理.吴景濂自述年谱(上)[G]∥《近代史资料》编辑部.近代史资料(总106号).北京:中国社会科学出版社,2003:15.

[16]詹姆斯·马奇,等.规则的动态演变——成文组织规则的变化[M].童根兴译.上海:上海人民出版社,2005.

[17]吴相湘,刘绍唐.国立北京大学纪念刊:第1册(民国六年廿周年记念册——上)(影印版)[M].台北:传记文学出版社,1971.

[18]桑兵.1905—1912年的国内学生群体与中国近代化[J].近代史研究,1989(5):55-76.

[19]尤尔根·哈贝马斯.合法化危机[M].刘北成,曹卫东译.上海:上海人民出版社,2009:4-5.

[责任编辑 朱伟东]

Transplantation and Acculturation——A Study of Shixue Guan, the Imperial University ofPeking in the Late Qing Dynasty

LI Shuo

(DepartmentofPublicAdministration,ChinaYouthUniversityofPoliticalStudies,Beijing100089,China)

Shixue Guan was founded as one of the affiliated organizations of the Imperial University of Peking. It truly and profoundly reflected the vivid pictures when the modern university system was transplanted into China. For the purpose of cultivating talents rapidly and getting practical effects, the conceptions and initiatives of Shixue Guan mainly emulated Japanese crash courses. As a law and politics discipline, the core curriculum covered the western political science, law and economics, etc. Furthermore, the main perspective candidates were those government officials that comprised Beijing officials with ranks from five under to eight above, those candidates outside Beijing and other temporary residents in Beijing. Its development had been repeatedly restricted and affected by the imperial civil service examination system. However, it also constantly deconstructed the old system, responded and transformed the local social and political structure, promoted the cultivation of officials. The establishment of university system was a significant institutional reform in modern China. As a profile, it reflected the transforming process in modern China. Changes need transplantation but more acculturation. Only in this way, could it germinate in tradition and be adapted to the future.

the late Qing Dynasty; the Imperial University of Peking; Shixue Guan; graduates; transplantation; acculturation

K256.9

A

1001-0300(2017)03-0115-10

2016-10-21

李硕,女,湖北荆门人,中国青年政治学院公共管理系讲师,史学博士,主要从事近现代中国政治发展史、中国古代政治制度研究。