非遗传承难背后的困局

云政

“由于缺乏专业类人才,对具备条件的非遗项目合理进行开发利用效果并不理想。”省政协在开展今年的重点调研“云南非物质文化遗产保护和利用”时发现,非遗人才培养不足是制约我省开展非遗保护与传承工作的一大难题。

建议高校设置非遣专业

云南省文化厅非遗保护中心提供的数据显示,截至2015年底,我省69名国家级非遗传承人去世了11人,健在的58人中,80岁以上7人,70-80岁27人;1016名省级非遗传承人去世239人,健在的777人中,45岁以下只有63人,非遗传承人培养任务迫在眉睫。

对于非物质文化遗产保护,传承是关键。

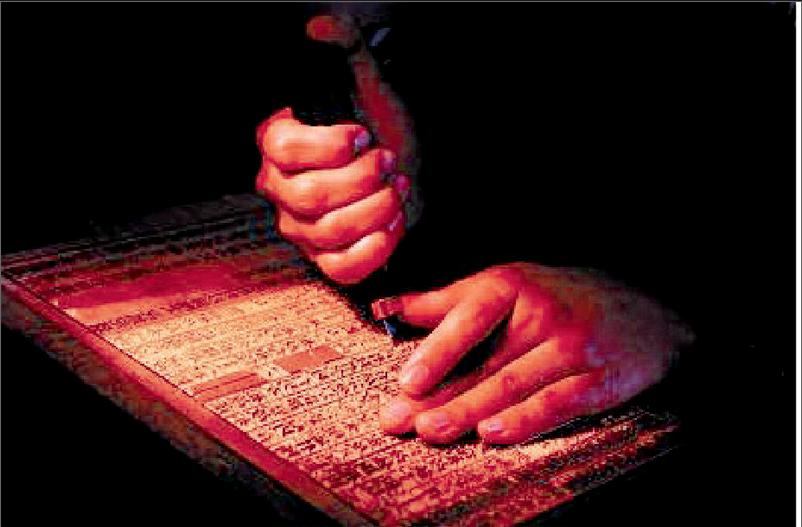

据调研组了解,现阶段非遗人才培养存在着诸多困难。非物质文化遗产传统技艺的传承,大都为师傅带徒弟的传统方式,主要靠口传心授。

调研组提出,由于这种方式是隔离于高等教育体系之外的,对于年轻人来说,能学到技艺,但是拿不到文凭,缺乏日后发展必要的资质,即使个人很喜欢传统技艺,也很难做到义无反顾地投入学习。

此外,在高校现有学科专业背景下,关于非遗保护传承人才的培养主要集中在理论型人才上,對实践技艺的培养与研究不深入,也不纯粹。这些情况都不利于非物质文化遗产的保护和传承。为此,调研组在调研报告中发出了鼓励我省艺术类高职院校设置非遗专业,并呼吁有条件的高校搭建非遗理论研究平台。

调研后,省政协专门就非遗调研的情况会同省文化厅等相关部门进行了专题协商,在协商会上,记者了解到云南文化艺术职业学院是我省为数不多的专门培养非遗人才的院校。

省文化厅副厅长杨德聪介绍,这是一所历史悠久、成效显著、特色鲜明的公办高职学校,该校隶属省文化厅,一直承载着非物质文化遗产保护与传承的重担,有着非物质文化遗产保护与传承的基础和诸多优势,但由于种种原因,目前非遗人才培养也面临着重重困难。

生源地经济水平低致捂生难

西山脚下,滇池之滨。位于省委党校旁的云南文化艺术职业学院是一所美丽的校园,当记者去年11月10日下午走进这所学校,发现学校正在实施改扩建工程,学生食堂、中心剧场、图书馆等工程正在施工中,但教学井然有序。通过走访学校,记者发现了不少制约非遗人才培养的困难。

根据省政协开展重点调研时了解的情况显示,我省的非物质文化遗产项目大多活跃在少数民族聚居地方,而这些地方多为贫困山区。从云南文化艺术职业学院的生源看,大多数学生确实来自于偏远的山区农村。

由于边疆民族地区经济文化水平普遍较低,现有招生和升学体制极大地限制了贫困地区孩子进入艺术类院校学习的机会。从现实来看,表演艺术人才培养的成本也比较高,很多来自山区贫困家庭喜爱艺术的孩子并不能走进艺术类院校,这在很大程度上造成了对我省非遗人才培养的制约。该校的老师提出,如果我省能够针对偏远山区的贫困学生实施专门的艺术扶贫工程项目,或扩大精准扶贫的范围,就能够培养出更多的非遗人才。

高成本低投入制约人才培养

记者通过走访云南文化艺术职业学院的设计与传媒学院、戏曲学院、舞蹈学院、杂技学院了解到,按照职业教育艺术人才成长规律,对于一个表演艺术专业人才的培养,从培养周期看,其人才形成的过程至少需要5-8年时间。

加之艺术教育的特殊性,有着“一对一”或是小课的形式专门授课、单独配备生活老师、课程结构复杂等特殊要求,使得中专阶段人才培养的成本往往高于大专学生甚至本科学生的培养成本。

采访中,记者了解到文艺院团对表演艺术类人才有着“童子功”的特殊需要,让该校领导认为必须保留中专教育。在该校就读的中专学生大多为十四五岁以下,是表演艺术人才练就“童子功”的黄金时期。

但根据相关规定,云南文化艺术职业学院五年制大专前三年和八年制大专前六年均按中专生标准拨款,中专阶段的生均拨款标准又过低。财政生均拨款标准过低难以满足艺术类人才培养成本较高的实际需求,导致了该校目前培养经费困难的状况。

“据我们的初步估算,培养一个艺术类中专生一年的成本最低约为1.6万元,而实际上我们的生均补贴每个学生仅为每年3000元,造成了大专养中专的现象。”该校戏曲学院书记马志坚说,为了人才培养学院不得不用大专的办学经费来补贴中专办学,这是导致学院长期以来办学经费困难的主要因素。

一方面各级艺术院团表演艺术人才年龄老化、断层断代、后继乏人趋势严峻;另一方面人才培养成本过高,招生、培养处处受限。“要解决院校培养非遗人才的问题,提高大、中专艺术类表演专业的财政生均标准非常必要。”该校的老师们发出了这样的呼吁。

生源萎缩致人才培养困难

省政协在调研中了解到,非遗现有传承人队伍高龄化现象突出,传承断层现象愈发严重,单纯口传心授的师徒传承或家族传承已经不能适应现有年轻群体的学习与生活,很多非遗项目面临着人亡艺绝的危险。

为了激发非遗的活力,云南文化艺术职业学院设计与传媒学院的师生们在不断进行着一些新的尝试,比如说将木头和铁结合,陶和木的结合,赋予非遗项目新的生命力。“在传统学徒制的基础上构建现代学徒制,我们不仅要培养学生动手制作能力,还要能够传承匠人精神。”该院副院长张璎琪说,要保护和传承非遗项目,最好的方法就是激发其内生动力,让其产生一定的经济效益,让更多的人去接受。

从2016年开始,中央财政对国家级非物质文化遗产传承人传习活动补助标准将从每人每年1万元提高到2万元。这是一个好消息,但仅仅是以“补”来保护现有的传承项目,非遗传承人才的良性循环还需通过长期支持人才培养基地的建设来实现。

云南文化艺术职业学院作为国家级“非遗传承基地”,是全国唯一能够专业培养非物质文化遗产一滇剧、花灯表演人才的院校。该校的老师们非常希望省教育厅、文化厅积极支持,给该校加挂“云南非物质文化遗产传习学院”牌子,挑起我省非遗人才培养的重担,若能对专业设置、师资配备、资金支持上给予进一步支持,相信可以大大提升非遗人才培养的能力与水平。