安徽省农村一二三产业融合发展模式研究

江激宇 武迪 郭娟

摘 要:推进农村三次产业融合发展对于提升安徽省农业产业化水平和促进农业就业增收等具有重要意义。本文在坚持因地制宜原则的基础上,以黄山市特色农产品茶叶和望江县大宗农产品水稻为例,科学探索产业融合模式创新与空间产业布局,结合发展现代生态农业,拓展农业功能,着力培育农业新型经营主体,全面推进安徽省农村一二三产业融合发展,并初步探索了农业产业化联合体融合等发展模式。

关键词:产业融合发展模式 特色农产品 大宗农产品

中图分类号:F320 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2017)03(c)-112-03

1 安徽省农村三次产业融合发展的意义

安徽省地处中部地区,是我国重要的粮食主产区之一,拥有种类繁多的特色农产品。农业结构调整有利于安徽省农业产业现代化发展,加快社会主义新农村建设步伐。而农业与相关产业早已出现融合发展的现象和趋势,因此深入探索农村一二三产业间融合发展的模式,对系统思考农业发展方式具有重要的意义。

安徽省近些年社会经济正快速发展,虽然城镇化率在持续增长,截至2015年,安徽省的城镇化率已达到50.5%。然而,安徽省作为农业大省的地位仍没有变,全省常住人口6144万人,乡村人口占常住人口比重的87.9%。因此,作为实现农业结构调整的重要途径——如何促进农村产业融合发展便成了亟待解决的问题。

2 安徽省农村情况概述

安徽与六省相邻,地处长江、淮河中下游,长江三角洲腹地,区位优势明显。境内现有9个民用机场;35条高速,国道8条,高速公路4246公里;另已建成皖北城际、皖江城际两大铁路网,全省已初步建成了较为便捷的交通网络体系。

安徽省地域辽阔,总面积13.94万km2,占全国的1.45%,其中耕地422万公顷,林地329万公顷,水域105万公頃。全省辖16个地级市(含44个市辖区)、6个县级市、55个县、1个国家新区。据统计,2016年安徽省粮食作物种植面积664.46万公顷,蔬菜种植面积920.2千公顷,全年粮食产量3417.5万吨。其中,夏粮1387.7万吨,秋粮1932.1万吨。油料产量214.8万吨,棉花产量18.5万吨,年末全省生猪存栏1468.6万头,全年生猪出栏2874.9万头,肉类总产量411.4万吨,禽蛋产量139.5万吨,牛奶产量32.7万吨,水产品产量235.8万吨。

安徽省内地形复杂多样,北部有淮河平原,中部为江淮台地丘陵区、皖西丘陵山地区以及沿江平原,而皖南又是典型的丘陵山地。纷繁复杂的地形地貌也带来了种样繁多的动植物资源,非常适宜农、林、牧、副各业全面发展,而茶叶和粮食作为安徽省特色农产品和大宗农产品的代表更具有典型性。因而,本文以探索黄山区茶叶和望江县水稻发展模式为起点,对安徽省农村一二三产业融合发展模式研究具有重要意义。

3 安徽省农村三产融合发展模式研究

3.1 黄山区茶业一二三产业融合发展模式研究

茶叶是黄山的特色产业。黄山区位于安徽省南部黄山市境内,地处皖南山区腹地,是典型的山区、库区和革命老区,是国家级皖南国际文化旅游示范区的核心区、安徽省实施“两山(黄山、九华山)一湖(太平湖)”战略和创建“大黄山国家公园”的核心区域。

以黄山区两大名茶为依托,通过茶叶产加销全产业链纵向延伸、茶旅融合横向交叉、茶产业科技文化功能拓展、产城融合等模式创新,构建完善的一二三产业交叉渗透、融合发展的现代产业体系。

3.1.1 产、加、销一体化全产业链纵向延伸型产业融合模式

以良种繁育体系建设、标准化茶园基地建设、茶叶加工产业集群提档升级、茶叶流通设施建设为重点,推进茶产业向精深加工、流通贸易等向产业链后端延伸,构建集科研、良种繁育、种植、加工、流通贸易于一体的全产业链,全面提升茶叶全产业链竞争优势。

(1)推进茶产业向产业链前段延伸

构建本土种质资源保护与优良品种选育体系。依托安徽农业大学茶叶重点学科、安徽省农业科学院茶叶研究所等科研院所,建立完善茶业产学研联盟,以黄山柿大茶、黄山种、鸠坑种等当地优良群体品种为重点,开展种质资源库建设、优良茶树品种的选育工作,为黄山区茶产业融合发展奠定品种基础。

构建完善茶树良种繁育体系。以现有的茶树良种繁育场和现代农业示范区茶博园内的“母本园”为重点,分期分批对低产衰老茶园逐年改造,强化适合本地茶类需要的当地当家良种无性系扩繁工作。

(2)促进种植加工贸易一体化融合

一是通过兴办产地加工业、开展线上电子商务与线下直销相结合销售业态、发展乡村旅游等方式,实现种植业向产地加工、产地直销、休闲旅游等环节的顺向融合;二是通过建立直属标准化种植基地、紧密型公司+基地+农户标准化茶园等方式,建立种植加工销售一体化,实现加工业向农业逆向融合。

(3)推进茶叶加工向清洁化、精深化和综合利用化延伸

按照《地理标志产品太平猴魁》、《地理标志产品黄山毛峰》等国家标准加快茶叶产地初制厂改造升级步伐,推进生产标准化、加工清洁化。

以工业园中茶叶加工集聚区为载体,以猴坑、六百里、华绿园、黄山毛峰茶业集团等龙头企业为重点,做大做强龙头企业,促进茶叶加工向精深化与资源综合利用化延伸。

(4)推进茶叶流通贸易的品牌化、国际化

按照提升价值链、延伸产业链、打造供应链、形成全产业链的要求,大力实施品牌化战略,健全品牌培育、保护和监管机制,健全完善农业品牌培育、发展、保护和营销体系,打造“太平猴魁”、“黄山毛峰”两大“绿色皖农”品牌集群,培育和创建一批竞争力强、附加值高的知名皖字号农业品牌。

3.1.2 产城融合型农村产业融合发展模式

完善产业空间布局和功能定位,统筹城镇商圈、批发市场、零售网点建设,引进大型商贸流通企业开拓农村商品零售市场,引导农产品加工、商贸流通贸易、旅游度假、文化传承、健康养老等二三产业向特色城镇集聚,通过打造“水利文化+湿地生态文化+茶文化”太平湖特色镇、“黄山自然风光+茶文化+知青文化”谭家桥特色镇,探索符合皖南茶叶主产区农业农村实际的产城融合型现代一二三产业融合发展模式。

3.1.3 茶旅融合横向功能拓展型产业融合模式

以太平猴魁、黄山毛峰茶为载体,以黄山、太平湖两大旅游风景区为牵引,以茶企、茶乡美丽乡村、茶农为主体,推进茶产业链与旅游业全面对接和深度融合,以猴坑村太平猴魁发源地和松谷庵黄山毛峰发源地茶文化挖掘、太平湖水生态特色小镇、知青文化特色小镇为重点,推进茶产业与旅游、文化等产业深度融合,通过“美丽乡村+茶园+猴坑问茶+茶乡休闲民宿”、“工业园区+茶叶加工+茶文化体验”、“现代农业示范区+茶叶科技+农业科普教育与茶文化传承”等模式创新,探索符合皖南茶叶主产区农业农村实际的茶旅融合、茶文渗透的现代一二三产业融合发展模式。

3.1.4 种、养结合、茶林复合经营型农业内部产业融合模式

茶林复合经营型高效生态茶园。选择距离旅游景区较近、地势较为平坦的岗地茶园,在茶园中间作适宜本地种植、与茶树无共同病虫害、具有一定经济价值的香榧、银杏、山核桃等经果林,与茶树形成共生互惠关系,创建茶林复合经营型高效生态茶园。

林下养殖生态循环模式。选择中高山茶园,发展茶园林下养鸡,鸡啄食园内杂草,寻食害虫,不仅有效减轻了病虫害及杂草的发生,也减少了对鸡的喂食量。鸡粪能培肥茶园,喂养蚯蚓、昆虫等,形成食物链,达到鸡、茶增收,实现种养结合、生态循环。

特种养殖—沼气—茶园农牧循环模式。结合黄山区皖南黑猪、孔雀等特种养殖场,以沼气、沼渣和沼液为纽带,促成养殖场与茶园紧密结合,形成特种养殖—沼气—茶园农牧循环模式,实现粪污资源化利用。

3.1.5 大力发展农业新型业态

实施“互联网+现代农业”行动,推进现代信息技术应用于农业生产、经营、管理和服务,鼓励对大田种植、畜禽养殖、渔业生产等进行物联网改造。大力发展农产品电子商务,完善配送及综合服务网络。鼓励在大城市郊区发展工厂化、立体化等高科技农业,提高本地鲜活农产品供应保障能力。鼓励发展农业生产租赁业务,积极探索农产品个性化定制服务、会展农业、农业众筹等新型业态。

3.2 望江县稻鸭(渔)共育三产融合模式研究

望江县是安徽省沿江粮棉油主产区的核心区域之一,农业资源丰富、大宗農产品规模化优势明显、特色农产品生产优势显著、生态农业产业化发展潜力巨大,具备推进农村一二三产业融合发展的基本条件。

本文根据望江县农业资源环境优势、经济社会条件、生态农业产业化发展现状、产业融合发展基础,选择粮食产业为主导产业,以粮食产业全产业链延伸、稻鸭共生并联的粮禽融合、稻虾连作串联的粮鱼循环、美好乡村与田园风光耦合的农旅融合、农村电商新业态引领的“互联网+现代农业”为主攻方向,打造产品生态圈、企业生态圈、区域产业生态圈三位一体的生态农业产业化发展模式,构建可复制、可推广的粮食主产区农村一二三产业融合发展模式。

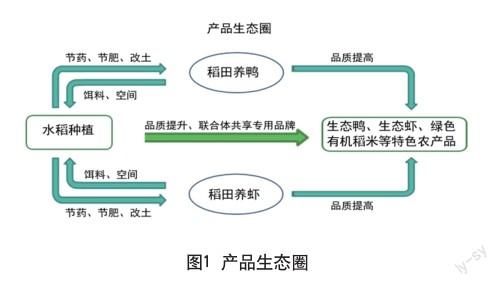

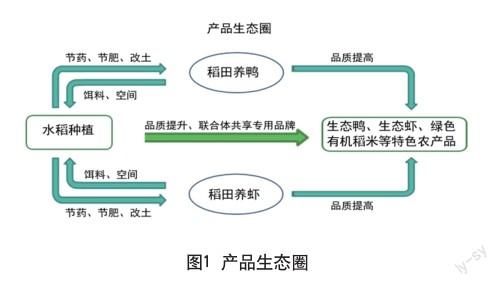

3.2.1 以品牌化运营打造产品生态圈

以稻虾连作、稻鸭共生等高效、生态农作制度与种养结合技术体系集成创新、示范、推广为抓手,创建稻鸭(渔)共育“三品一标”标准化种养结合生产基地,打造稻鸭(渔)共育区域公用品牌,推进当地联河米业、华亿农牧等龙头企业的企业品牌、产品品牌与稻鸭(渔)共育区域公用品牌的协同创新与有机融合,形成以武昌湖稻鸭(渔)共育区域公用品牌区域公用品牌为引领、以联河米业、华亿农牧等龙头企业品牌为骨干、以龙头企业的产品品牌为辐射的区域农产品品牌体系,统领试点区域稻、鸭、鱼等优质、特色、生态农产品的生产,构建以品牌化经营为引领的产品生态圈(见图1)。

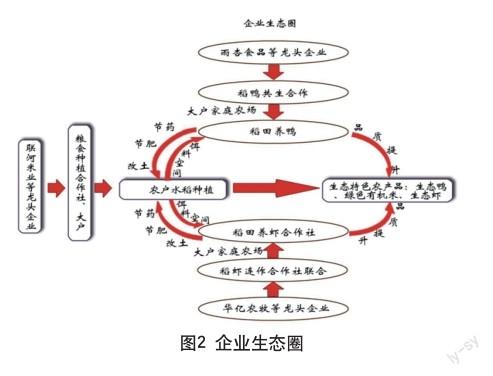

3.2.2 以联合体组织打造企业生态圈

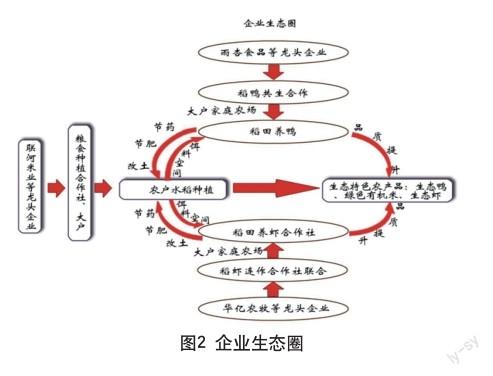

以望江县护农粮食产业化联合体为实施主体,以农业产业化国家重点龙头企业联河米业、国家高新技术企业华亿农牧、全国农民专业合作社示范社金穗种植专业合作社为核心,以合作社为纽带,以家庭农场为基础,形成粮食、鸭、渔全产业链条的紧密型经营主体联盟,构建集科研、种苗生产、稻鸭(渔)共育种养结合、加工流通于一体的全产业链体系,形成依托联合体多元主体、产业链上下游一体化循环发展的企业生态圈(见图2)。

3.2.3 以复合循环打造区域复合生态圈

以望江县一镇(漳湖镇)、一体(望江县护农粮食产业化联合体)、两圩(合成圩、大治圩)、五万亩基地为试点区域,以粮食产业—鸭产业—渔产业—休闲农业等产业间的生物质转换循环、农业产业功能的拓展,实现农村一二三产业间的融合渗透和交叉重组,推进种养加、贸工农一体化,实现地域范围内的复合式循环,即构建以联合体为单元的生态小循环、以漳湖镇为单元的生态中循环、以望江县为单元的生态大循环,实现“一控两减三基本”目标(见图3)。

4 发展农村一二三产业融合发展模式的政策建议

4.1 组织保障体系

加强领导,强化落实。成立包含各单位成员的综合项目实施工作领导小组,制定实施方案,组织试点项目的实施,切实履行组织、协调和管理职能,制定具体实施意见,引导资金、技术、人才等要素向农村产业融合集聚。

建立行政推动目标责任管理制,严格考核。建立试点乡镇、现代农业示范区等多层级推动产业融合发展目标管理责任制。

强化产业化联合体的主体责任考核管理。加强对联合体牵头龙头企业及项目实施企业、经营主体的项目日常管理、动态监测和绩效评价。

4.2 资金投入保障体系

拓展资金渠道,优化投资结构。既要保持政府对农业投资的比重,加强农业补贴政策的实施,又要最大限度地发挥社会资本在农业投资中的地位和作用。

推进融资方式创新,满足产业融合资金需求。利用财政资金和社会资金设立农业三产融合发展基金以及整合政府投资平台设立投资平台。改革投融资方式,探索投、融定向需求模式,提高投融资成效,并稳妥推进农村金融改革。

4.3 农村信息化服务体系

围绕各地三产融合发展的信息化需求,依托当地农技推广部门、联合体牵头龙头企业,建立远程服务系统、电子商务平台、农业物联网、农产品质量安全追溯系统等信息化设施,整合各类信息平台、信息资源、信息终端,整合现有农业信息资源,打造覆盖三产融合所在区域的综合信息服务平台,建立信息资源采集、整理和定期发布制度,为新型农业经营主体提供强农惠农政策、新技术应用、农产品供求、金融保险等信息服务。

参考文献

[1] 付姝宏.城乡交错带发展休闲农业的经济探讨[J].农业经济, 2014(5).

[2] 马健.产业融合论[M].南京:南京大学出版社,2006.

[3] 周振华.产业融合中的市场结构及其行为方式分析[J].中国工业经济,2004(2).

[4] 植草益.信息通讯业的产业融合[J].中国工业经济,2001(2).

[5] 于刃刚.河北经济波动与产业结构优化[M].新华出版社,1998.