元杂剧中的女道姑:迷失在道庵中的爱情和肉欲

赵晓寰 王倩

摘 要: 元杂剧中道教的影响和道教特征的研究多聚焦在男性为主的救赎(度脱)主题,元杂剧中婚恋戏的研究的重点则集中在才子佳人(scholar-beauty)或才子名妓(scholar-courtesan) 之间的浪漫关系上,鲜有人关注道姑婚恋的题材。本文旨在通过探讨元杂剧中离经叛道的道姑对世俗生活的向往与对性爱的渴望,以及她们对世俗女子婚姻的干预和撮和,来揭示元杂剧中所刻画的道观里的生活和爱情这一主题。为此,本文选择了四部杂剧作为文本分析与主题研究的对象——《鸳鸯被》《望江亭》《女贞观》和《竹坞听琴》。

关键词: 元杂剧;道姑;才子佳人传奇;婚姻;爱情;肉欲

中图分类号:J821.9 文献标识码:A 文章编号:1671-444X(2017)06-0088-14

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2017.06.015

元代是北曲创作与表演的黄金时期,北曲,亦称之为杂剧,是中国戏曲成熟最早的一种形式,具有连贯的可延伸的结构以及完整的故事情节。元代同样见证了道教的全真教派在全国的复兴与迅猛传播。在元代早期与中期,在蒙古统治者的支持下,道教经历了一个繁荣的时期,这种情况在大量的元杂剧剧本中得到了反映。这个时期很多杂剧是专门写传说中的道教神明、神 祇 、圣人、隐士以及仙人的。钟嗣成《录鬼簿》[1]85-274收录了152位金元时期的散曲和杂剧作家,其中还收录了出自111位剧作家的458部剧目。①从《录鬼簿》所记载的杂剧题目和/或正名来判断, 根据惯例,杂剧记载的戏曲文本主要由题目和正名组成,二者分别由一个或两个平行的段子来简单介绍戏曲的主题与故事梗概,这一点我们经常在明代杂剧与晚明时期刊行的元明杂剧选集中见到。关于元杂剧题目与正名的研究,参见汪诗佩《元杂剧“题目正名”新探》,载《中华戏曲》,2005年第2期。 至少有40种或大约占总体10%的杂剧涉及道教题材。事实上,道教题材在元杂剧中占据了非常重要的地位,以至于朱权在其《太和正音谱》中将“神仙道化”和“隐居乐道”置于杂剧十二科的头两位。[2]38-39

尽管这些道教戏彼此之间有诸多不同之处,但作为一个整体,它们在主题、人物形象、情节结构等方面却呈现出惊人的一致性。关于这类题材的作品,霍克斯评论道:“现存的早期杂剧中的道教戏实际上都是皈依戏,其中有一些题目中出现‘三次皈依这样的公式化说法。实际上,把它们都看作是全真戏可能更为准确。”[3]158我们认为虽然并非所有的道教戏都可归类为“全真戏”, 比如早期元杂剧的作者吴昌龄的《张天师断风花雪月》,讲的是正一道的天师张道玄设立祭坛表演仪式,传唤天仙下界接受审判,因为她违反了天条破了色戒。同样,无名氏的《萨真人夜断碧桃花》说的是天师萨守坚用超自然力量复活了一个女子的鬼魂,并帮助这个女子最终完成了心愿,与前世所爱的人结为连理。 但霍克斯对多数早期道教戏中强调宗教皈依与劝诫的观察无疑是正确的。元杂剧中宗教皈依的主题也引起了青木正儿(1887-1964)的注意,他将其分为“度脱”与“谪仙下凡”两大范畴。[4]32这类剧目的核心人物通常是全真派的创始人王重阳(1113-1170),以及他的弟子,如马丹阳(1123-1183),亦或是有名的“八仙”,他们当中像钟离权和吕洞宾均为道教全真派的北五祖之一。 这方面也有少数例外,如吴昌龄的《东坡梦》,郑延玉的《忍字记》,李寿卿的《度柳翠》《猿德经》等,都是关于佛教的救赎与皈依。 收录进明代藏书家臧懋循(1958)编纂的《元曲选》 《元曲选》收录杂剧100部,其中有6部是元末明初时期的剧作家的作品,即《儿女团圆》《金安寿》《城南柳》《误入桃园》《对玉梳》和《萧淑兰》。 和今人隋树森(1959)所辑补入《元曲选外编》的杂剧共计162部,其中18部属于神仙道化剧。[5]64

自20世纪70、80年代以来,研究者对宗教与传统戏曲之间的关联有了更多的兴趣,如龙彼得、田仲一成、郭英德和周育德, 参见Piet Van der Loon,“Les originesrituelles du théatre chinois”,in Journal Asiatique 265 (1977);田仲一成《中國の宗族と演剧》,Tokyo: Tōkyō daigakushuppankai, 1985;郭英德《世俗的祭礼——中国戏曲的宗教精神》,国际文化出版社,1988年;周育德《中国戏曲与中国宗教》,中国戏曲出版社,1990年。 道教戏自然成为道教和传统中国戏剧研究者关注的一个焦点。但多数学者的研究还是集中在以男性为主的救赎戏或谪仙剧,很少有人关注道教戏中所塑造的女性形象,更不用说道观中那些破了色戒的尼姑。 詹石窗的《道教与戏剧》是第一部全面关于道家与戏剧的具有广泛影响的论著,但是却完全没有提到元杂剧中塑造刻画的道姑形象。关于道教与中国文学研究的出版书目,具体参见吴光正《二十世纪道教与古代文化研究论著索引》,载于吴光正等编《二十世纪道教与古代文化研究论丛》,黑龙江人民出版社,2006年,第811-873页。关于道教与戏曲之间关系的总体研究,参见张丽娟《道教与戏剧关系综合综述》,载《道教文化研究》,2009年第24期。

学界普遍认为朱权对道教戏的强调反映了与道教相关的话题深受元杂剧作者与观众的欢迎,《太和正音谱》中“杂剧十二科”排序也透露了朱权个人的品味——他的崇道尊儒排佛的态度。 关于姚品文所作的评论,参见朱权《太和正音谱笺评》,中华书局,2006年,第42页。关于朱权个人的道教信仰与实践的研究,参见曾召南《试论名宁献王朱权的道教思想》,载《宗教学研究》,1998年第4期。 不管怎样,朱权的杂剧十二科体现了元杂剧主题的广度和多样性,遍及从历史事件到神怪灵异,从宫廷政治到家庭纷争和战争,从宗教皈依到爱情与传奇等方方面面。实际上,这些主题常常交织于同一部戏中,这使得我们很难用一刀切的办法划分一部戏的主题。 相关评论参见James J.Y.Liu, Essentials of Chinese Literary Art. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1979, pp. 90.

虽然如此,大部分的元杂剧明显地表现宗教和情爱这样的主题。除了朱权在《太和正音谱·杂剧十二科》首列的两类道教戏外,其他如“风花雪月”“悲欢离合”以及“烟花粉黛”类的杂剧作品也都涉及到婚恋、婚姻或婚外情。如果我们考虑到那些含有情爱因素但却被划分到其他科类的戏,那么李渔所谓的 “传奇十部九相思”[6]110同样也适用于元杂剧。在简单的评述为盐谷温(1926)判定为“风情剧”的二十部元杂剧作品时,夏颂指出:“如果更加仔细一点,我们就会发现很多为盐谷温置于其他范畴的戏实际上都包含情爱的成分。”[7]即使是以宗教皈依与灵魂救赎为主题的道教戏中,婚恋情爱的内容也在剧情的建构与发展中经常组成关键的叙事单元。这就有力地表明,明代后期刊印的杂剧选集,[8]诸如《杂剧选》 《杂剧选》,又称《古今杂剧选》,是晚明元杂剧刊本,内有署名为“息机子”于1598年所撰写的序言。这个版本收录有30部戏,第一部题为《踏雪寻梅》,不过这是周宪王朱有燉(1379-1439)于1432年写的,被误录为元初剧作家马致远(1250-1321)的作品。马致远确实曾将一则自宋代以来流传很广关于唐代诗人孟浩然踏雪寻梅吟诗的轶事改编成杂剧《冻吟诗踏雪寻梅》,但这部杂剧在元代以后就失传了。目前保留在北京的国家图书馆的《杂剧选》是个残本,只收录了25部元杂剧。另外,这个集子列的元杂剧有15部也载于明藏书家赵琦美(1563-1624)的《脉望馆抄校本古今杂剧》,收入上海商务印书馆1968年出版的《古本戏曲丛刊》第4集。如果去掉上述两个元杂剧集子里重复的戏本,存留下来尚有26部戏杂剧作品。关于脉望馆手抄本元明杂剧版本的评述,可参见 Stephen H. West and Wilt L (ed.). Monks, Bandits,Lovers and Immortals: Eleven Early Chinese Plays. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2001, pp.xxv-xxvi.关于《踏雪寻梅》的文本源流,参见 Wilt L. Idema. The Dramatic Oeuvre of Chu Yu-tun (1379-1439). Leiden: Brill, 1985, pp.103. 《古名家杂剧》 古名家杂剧》由玉阳仙史编印。虽然不无争议,学界一般认为玉阳仙史就是明代剧作家陈与郊(1544-1611),他的其中一个别号同样也是玉阳仙史。全本《古名家》清代后就已失传。刊印于1799的《汇刻书目》分两集著录《古名家杂剧》,前后两集分别题名为《古名家杂剧》与《新续古名家杂剧》,总共收录 60部元明杂剧,其中前集收录40部,后集收录20部。《脉望馆》收录的杂剧作品中有55部注明源自《古名家杂剧》;现藏于国家图书馆的有8部杂剧作品判定为出自前集,另外5部出自后集。如果去掉重复的篇目,原收录于《古名家》的还有65部元明杂剧存世,其中42部为元代的作品。 《古杂剧》 《古杂剧》也称《顾曲斋元人杂剧选》,收录了20部元杂剧,收入《古本戏曲丛刊》第4集。题为《顾曲斋藏版》,《古杂剧》有玉阳仙史撰写的前言,落款的两枚印章分別刻有“王伯良”和“白雪斋”字样。据此,一些学者认定编印者为明代戏剧家和曲律家王骥德(?-1623年),因为王骥德字伯良,号玉阳仙史;另一些学者则认为是更为年长的陈与郊。 和臧懋循的《元曲选》等等,风月题材的传奇故事对杂剧的作者和编辑者而言,无论从美学视角还是商业性的需求方面都具有强烈的吸引力。在《杂剧选》中现存有26部元代戏曲,其中传奇喜剧有4部,而这个比例在其他三部明代晚期出版的选集中占有更大:在《元曲选》中94部戏曲里占三分之一,《古名家杂剧》的44部戏曲中占了一半,而在《古杂剧》的20部戏曲中则占了19部。

考虑到谈情说爱的戏极其受欢迎的情形,元曲中的爱情戏一直获得学者们的关注,出现了大量的关于元杂剧中的 “风情戏”[9]76-80、“爱情戏” 参见张淑香《元杂剧中的爱情与社会》,台北长安出版社,1980年;冯瑞龙《元代爱情悲剧研究》,香港华翰文化事业公司,1992年。 抑或是“恋爱戏”, 参见罗锦堂《现存元人杂剧之分类》,载于罗锦堂《现存元人杂剧本事考》,台北国家文化事业股份有限公司,1960年,第419-452页;蔡欣欣《台湾戏曲研究成果述论(1945–2001)》,台北国家出版社,2005年,第 235-236、247-252页。 以及“婚恋戏”的研究就不足为奇了。 参见高益荣《元杂剧的文化精神阐释》,中国社会科学出版社,2005年,第89-182页;张正学《中国杂剧艺术通论》,天津古籍出版社,2007年,第229-252页。 然而,这些研究多数围绕着“才子佳人”这一题材,主要集中在“元代四大爱情剧”——《拜月亭》《西厢记》《墙头马上》和《倩女离魂》。对照之下,那些涉及道姑情爱和婚姻安排的杂剧,则不在爱情剧的考察之列。实际上,道姑们作为一个群体,从来就没有引起学界足够的重视。

为改变这种状况,本文着力于呈现元杂剧中道观里的生活与爱情,把焦点投射到向往世俗生活、渴望肉欲的破戒道姑,以及那些试图经由道姑撮合来实现婚恋愿望的观外世俗女子身上。在现存元杂剧的四部戏里,离经叛道的道姑在剧情的发展中发挥了关键性作用 对于元杂剧作家,我们几乎都说不出他们确切的生卒年月,更不要说他们具体的某部作品的创作、刊印或表演的时间了。因缺乏可靠的证据,我们也无法确认任何一部元末明初剧作家的作品是创作于元代或是明代。鉴于此,本文所讨论的是宽泛意义上的元杂剧,如郑骞在《元杂剧的记录》(载郑骞《景午丛编》(上编),台北中华书局,1972年,第83页)一文中建议的那样,即包括那些出自元末明初时期但没有收入后来的明杂剧选集里的杂剧。如果没有特别提示,本文所选择用于分析的杂剧文本皆出自王季思编的《全元戏曲》,人民文学出版社, 1999年。《全元戏曲》主要是在《元曲选》《元曲选外编》《古本戏曲丛刊》的基础上编辑而成的,前8卷里共收录了244部杂剧,其中44部为残缺的文本,另外的30余部作品尚存争议地归属于元末明初剧作家的作品,后4卷收录的是南戏。 。这四部杂剧分别是关汉卿的《望江亭中秋切鲙旦》 这部戏传下来的有三个版本,分别收录于《杂剧选》《古杂剧》和《元曲选》中。 、石子章的 钟嗣成的《录鬼簿》(载中国戏曲研究院编《中国古典戏曲论著集成:第2集》,中国戏剧出版社,1959年,第104-117页)记录了这部戏,给出的作者是石子章,大都人。依据分别出自晚金时期的著名诗人元好问(1190-1257)和活跃于元代至元时期(1264-1294)的李显卿(1198-1276)所题写赠答石子章的两首诗,王国维的《宋元戏曲史》(载俞为民、孙蓉蓉编《历代曲话汇编:新编中国古典戏曲论著集成:近代编》,黄山书社,2009 年,第625页)与孙楷第的《戏曲小说书录解题》(人民文学出版社,1990年,卷4,第171-172页)皆认定《竹坞听琴》的作者是与元好问和李显卿同时代但年龄稍小的人。這一广为接受的观点受到了季国平的质疑(见季国平《元杂剧发展史》,台北文津出版社,1993年,第210-211页),他认为元和李的共同朋友石子章与剧作家石子章不是同一个人,剧作家石子章不可能比关汉卿和白朴(1226-1306?)年长,他极有可能与马致远生活在同一个时期。除了在大体上以年辈编列的《录鬼簿》中石子章远排在关,马和王之后这个事实,季国平提供的另一个证据是剧作家石子章写的一只题为“客怀”的套曲,主要是回忆他去南方的旅途如何艰辛以及他在扬州居住的时光,据此判断剧作家石子章很可能是一位与王实甫和马致远同时代但年龄稍小的人。 《秦修然竹坞听琴》 该杂剧存世有几个文本,包括《元曲选》本,《古杂剧》本和《古名家杂剧》本。《元曲选》本结尾对句题目是《郑彩鸾草庵学道》,正名为《秦修然竹坞听琴》。而在《古杂剧》与《古名家》本中,结尾题目是《惜花人引转真心,知音人还遇知音》,正名为《郑彩鸾茅蓭慕道,秦修然竹坞听琴》。此外,除了《元曲选》本里的语言较之另外两个文本的语言更加精炼优美之外,这三个文本在剧情和主题上并无任何实质上的不同。 、无名氏的《玉清庵错送鸳鸯被》 《鸳鸯被》收在朱权的《太和正音谱笺评》(姚品文点校,中华书局,2006年,第65页)和阙名氏的《录鬼簿续编》(见《中国古典戏曲论著集成》第2卷,第294页)。元代散曲作家孙季昌在其所写的一套总题名为《集杂剧名咏情》(见张月中,王纲编的《全元曲》第2卷,中州古籍出版社,1996年,第3069页)【正宫·端正好】的曲子中同样也提到这个剧本。依据上述文献,现当代的中日学者,如盐谷温(见盐谷温《元曲概说:上》,隋树森译,商务印书馆,1947年,第 65页)、王国维(见王国维《宋元戏曲史》,载俞为民、孙蓉蓉编《历代曲话汇编:新编中国古典戏曲论著集成:近代编》,黄山书社,2009 年,第577页)、傅惜华(见傅惜华《元代杂剧全目》,载傅惜华《中国古典戏曲总录:第三编》,作家出版社,1957年,第285页)和邵曾祺(见邵曾祺《元明北杂剧总目考略》,中州古籍出版社,1985年,第482-483页),一般都认为这个剧本出自元代一位无名氏剧作家之手。 以及《张于湖误宿女真观》。 元明人编的《录鬼簿》录鬼簿续编》和《太和正音谱》均未提及《女真观》,清初藏书家钱曾(1629-1701)的《也是园书目》著录此剧,注为无名氏所作,取材于《古今女史》。《脉望馆抄校古今杂剧》收录的剧本,实际上是于小谷本的抄校本,此本经王季烈校勘后收入《孤本元明杂剧》(中国戏剧出版社, 1958年)。《女真观》的创作年代,专家们的意见不一。郑振铎将其列入元明历史剧中,认为其作者身份与时间难以确定(见郑振铎《跋脉望馆抄校古今杂剧》,收在《西谛书话》,三联书店,1983年,第180页)。王季烈认为该剧为明代作品(见王季烈《孤本元明杂剧:卷三》,中国戏剧出版社,1958年,第43-44页),周贻白持同样观点(见周贻白《明人杂剧选》,人民文学出版社,1958年,第595-628页),而傅惜华则将此剧认定为元末明初的无名氏作者(见傅惜华《元代杂剧全目》,收在《中国古典戏曲总录》,国家出版社,1957年,第330-331页),王季思判定为元代晚期的作品,主要理由是该剧提到元代的一些机构与地方名称,这些机构和地名因朝代更迭后被重组或重新命名而不复存在(见王季思《全元戏曲》,人民文学出版社,1999年,8.554-555)。我比较倾向于王季思的观点,他的这一观点或许可以得到另外三条证据的支持:其一、《女真观》并未被列入任何现存下来的明人杂剧选集中;其二、该剧本的整体结构表现为典型的元杂剧四折一楔子的特点;其三、更为重要的是,该剧的宫调皆取自北曲。 基于剧中老道姑在与女主角的关系,本文将这四部戏分为媒婆剧与思凡剧两大类。

一、媒婆剧

本文所谓的“媒婆剧”指的是《鸳鸯被》和《望江亭》,两部戏都刻画了一个在婚姻撮合中担当了中间人角色的老道姑形象。

《鸳鸯被》分四折,启始为一楔子。戏由冲末开场,宣称自己是河南府尹李彦实。他抱怨说,因一场无端的弹劾,自己要被押解到京城在朝中贪官左司面前受审。他一直与他的独生女儿玉英相依为命,因妻子早亡,女儿现年方十八但至今依然未许配人家。李彦实恳求玉清观的住持刘道姑,也称刘嬷嬷,帮助自己借些到京城的盘缠与花销。于是刘嬷嬷就转而向开办解典库的员外刘彦明借了十两银子的高利贷给李彦实。刘彦明同意放贷,但条件是玉英也得在借贷协议上签字,而刘嬷嬷须作担保人。开场的锲子以李府尹留下女儿孤身一人,自己被押解赴京送审而结束。

到了第一折,一年已经过去了,但李府尹一去不返,音讯全无。刘财主叫来了刘道姑,要求连本带利偿还所借的高利贷,而十两银子现在则已经变成了二十两。刘道姑恳求缓一缓,但被刘财主断然拒绝。他转而建议让玉英嫁给他来抵债。刘财主威胁刘道姑,如果她拒绝为他说媒,他就要去官府告她。同时,刘财主又许诺说,如果她撮成了他和玉英的婚姻,将给她一笔丰厚的奖赏。权衡一番情势的利弊后,刘道姑决定到李府尹家去探听玉英的口气。

自父亲走后一年来,玉英独自留在家中,仅有丫鬟梅香陪伴。当刘嬷嬷进来提媒时,玉英正在闺房中倍感孤独无聊,于是在丝绸被上绣鸳鸯来打发时光。刚听到刘嬷嬷的提婚时,玉英不假思索一口回绝,但当她听刘嬷嬷说,刘财主是一位家境殷实,教养良好,又是一表人才的年轻富翁,而且如果自己拒绝了这门婚事,刘嬷嬷就会在吃官司时,便改口应承在玉清观中与刘员外会面并于会面的当晚许身给他。玉英让刘嬷嬷将鸳鸯被带去以便在他们会面的婚礼之夜上使用。

第二折开始于刘道姑的上场,她说自己要为一位给道观中提供食物的很重要施主去做夜斋。她下场前将鸳鸯被交给一位小道姑,并吩咐她当刘员外和李小姐当晚在观中秘会时,为他们开门并将被子拿给他们。但刘员外在去道庵的路上因犯了夜禁被巡更的抓了起来。一名进京赶考的书生张瑞卿碰巧路过道庵,前来投宿,正好被小道姑当作刘员外开门放了进来。当张瑞卿意识到小道姑将自己错当成要来幽会的刘员外时,就将错就错,要求小姑不要点灯,也不要向玉英透露其真实的身份,直到他和她在鸳鸯被中做成了好事。玉成好事后,他对玉英发誓说一旦金榜题名得了个一官半职就回来明媒正娶跟她举行正式的婚礼。不待破晓,张瑞卿匆匆离开了道庵,随身带上玉英绣的鸳鸯被作为定亲之凭证。玉英也发誓说不管发生什么,她会一直为他守节,等他迎娶。

就像我们在才子佳人传奇故事通常所看到的,张瑞卿果然高中了头名状元,被任命为洛阳县令。赴任途中,经过刘员外的酒馆,进了酒馆却意外地发现了玉英在那儿为顾客伺酒。一看到鸳鸯被,玉英就认出了他就是那位与她有婚约的年轻书生。刘员外状告了这对年轻夫妇,但后来发现此案的法官不是别人,正是玉英的父亲李彦实,他已经恢复名誉,刚刚官复原职了。李府尹惩罚了刘员外逼迫良家女子为奴的行为,然后祝福这对年轻夫妇,最后以阖家大团圆而剧终。

在这部戏剧中,老道姑刘嬷嬷的角色只限于锲子和前两折。楔子的作用是带入剧情,让戏中主要人物——李府尹、李小姐、刘嬷嬷和刘员外——一一登台亮相。锲子的一个显著特征就是空间的频繁转换,其中刘嬷嬷表演的是一个关键性的角色,这种情形在第一折中也是如此。第二折的大部分场景设定设在道庵中,此时这里已经由一个敬拜神 祇 的神圣场所变成了一个青年男女幽会的地方。这一折的开始,刘嬷嬷仅仅在舞台上亮了一下相就下场了,将道庵事务交给小道姑照料。由于小道姑只知道李小姐和刘员外的名字而未曾谋面,她误将玉英交到了书生张瑞卿的手上。即使老道姑没有在最后的两折戏里出场,但她在引发戏剧冲突,并通过一系列的戏剧性的冲突来推动剧情的发展中仍扮演了关键的作用。刘嬷嬷的角色是多重的,她兼任媒婆,高利贷的中介人以及担保人于一身,这既违反了元代的法律[10],又違背了如“不得言闺阃事”和“不得言为媒为保事”这样的清规戒律[11]。正因为如此,刘员外先前才能够威胁将她告官,除非她答应为他说媒。

刘嬷嬷的形象是通过她扮演的各种各样的角色来刻画的。在她与李家父女的关系中,她表现的是一位既热心又势利的世俗社会中的女人,而不是一位本性有着虔诚宗教信仰的道教神职人员。她就像一只蜘蛛,小心翼翼地围绕着朝中的高官与富商编织着一张社会关系网,为的是得到诸如府尹李彦实在这样位高权重者的保护和象刘彦明这样财大气粗者的施舍。在这方面,刘嬷嬷显然已经取得了一定的成功,并且作为一观观主,她也是具有一定社会声望的神职人员。然而仔细观察她与上述这些人的交往,我们便发现,老道姑与她的这些施主之间的关系是不平等的。事实上,刘嬷嬷从未得到他们的尊重,她自己也没有表现出有任何勇气或意愿去捍卫自己的尊严。虽然她的身份是道姑,但刘嬷嬷并不满足于传统的清贫的宗教生活方式,而是将自己深深卷入了尘世事务之中,为了获得或者持续得到他们的施舍,她乐此不疲地为官员和财主效劳。

在锲子中,当李府尹派人去召见刘嬷嬷时,她正在道庵中诵读经文。刘嬷嬷很快应召,然后带着李府尹借款的请求火速赶往刘员外的当铺。在第一折戏中,当刘员外要求她去玉英那儿为自己说媒时,刘嬷嬷表现出一副很不情愿的样子,刘员外许诺说事成之后必定重谢。尽管如此,她还是以这种理由拒绝:

他是官宦人家小姐,怎生与你为妻那?

但刘员外继而威胁道:

当时借银子时,是你来借,是你保人,我如今拖到官中去。那个出家人做保人?上起刑法来,我儿也,直把你打掉那下半截来。

然后刘嬷嬷为自己卷入到世俗社会的是非中而懊悔不已:

是非只为多开口,

烦恼皆因强出头。

我道姑若不依员外,

恐防日后记冤仇。

虽然刘嬷嬷在刘员外的威逼利诱下不得不为其保媒,但一旦决定帮助刘员外得到玉英做妻子,她采取的行动既迅速又有效,就像一年前她答应为李府尹做保借贷那样,显得十分干脆利索。

具有讽刺意味的是,刘嬷嬷为刘员外向李玉英说媒时,也同样使用了威逼利诱的手段。李嬷嬷一开始并未急切地对玉英说婚,却巧妙地将玉英的注意力引入她正在绣的鸳鸯被,并不失时机地把话题转到男婚女嫁上。而当玉英对自己的将来表示担忧时,刘嬷嬷便趁机提婚;当玉英拒绝时,刘嬷嬷便提醒玉英,既然她已在刘员外与其父亲高利贷的合约上签名,她就有责任代替自己的父亲向刘员外偿还债务;假如玉英拒绝婚事,她将不但使道姑卷入令人丢脸的官司,还会使自己李家蒙羞。当玉英不愿意嫁给一个没有官职也没有功名的商人时,刘嬷嬷立即为刘员外编造了一个显赫的家族背景,说“他是名门旧族”。

值得注意的是,刘员外这一高利贷掮客是由“净”扮演的,而老道姑刘嬷嬷的角色是由“丑”来担当。 “净”即“花脸”,与“末”“旦”“外”和“杂”一样是元杂剧中的一个脚色行当,往往装扮笨拙,滑稽和模样可笑的反面人物。与此对应的是南戏中的“丑”行,“丑”最早出现于南宋末的《张协状元》这部南戏中,元杂剧本没有这一脚色,现在看到的元杂剧里的“丑”都是明代的刊本,作为“净”的同类脚色或配角加到杂剧行当中。“净”也可能最初源自南戏。关于“丑”与“净”的起源,参见钱南扬《戏文概论》,中华书局,2007年,第203-209页;关于“净”与“丑”之间的关系富有启发性的探讨,参见康保成《古剧角色“丑”与傩神方相氏》(载《戏剧艺术》,1999年第4期)及《试论古剧角色“净“》(载《文学前沿》,1999年第1期);关于中国传统戏剧中“丑”的专书研究,参见李殿魁《无丑不成戏——传统戏剧中的丑角》(台北国立传统艺术中心筹备处,2001年)和Ashley Thorpe. The Role of the Chou (“Clown”) in Traditional Chinese Drama. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press, 2007年。 将“净”和“丑”这两种角色类型分派给这两个人物不仅确认了他们舞台上的形象就是充满笑料的无赖和骗子,同时还暗示着他们的社会边缘地位,被主流社会排除在外,理应受到轻视与嘲笑。 关于扮演媒婆角色的丑角的舞台形象与表演的简要描述,见沈轶《舞蹈〈媒婆〉中的“丑”的审美特征》,载《大舞台》,2009年第5期。 在传统中国社会的阶层划分中,即所谓“四民”中 正如顾炎武所言,最早将社会阶层划分为士,农,工,商的尝试见于《管子·小匡》(见顾炎武《日知录集释:第7卷》,黄汝成注、栾保成、吕宗力编,上海古籍出版社,2006年,第439页): “士农工商四民者,国之石民也,不可使杂处。” (见黎翔凤撰,梁建华编注《管子校注》第8卷 ,中华书局, 2004年,第400页) ,商人处于社会的底层,在文学与学术作品中多半被忽视,直到宋元时期他们才开始频繁出现在通俗文学中。即便是宋元时期快速的都市化与市民社会的扩大使得商人在人们日常生活中的影响逐步提升,但是总体上关于他们的介绍都很负面,要么是恶人,要么是小丑,常被描述成贪婪、令人作呕、粗笨而令人可憎的形象,就像《鸳鸯被》中的刘员外一样,得势时既粗魯又傲慢,落魄时既可憎又可怜。他梦想着娶玉英,因为娶了一位官宦人家的小姐能够提升其社会地位。他实际上对玉英一无所知,甚至连她长什么样都不知道,但当他从刘嬷嬷的话中知道玉英是李府尹唯一的女儿,并且到了婚嫁年龄时,他就看到了机会,故而坚持让玉英在借贷合约上签名。他对待刘道姑与玉英均采用了威逼和利诱的双重手段,但当他娶玉英的如意算盘落了空,他便逼迫玉英为奴在其酒馆侍酒,折磨并羞辱她。刘员外财大气粗,但他显然并不属于社会精英阶层,甚至于连保护自己免受偷盗之名起诉的权利也没有,从而免不了被街头巡夜在梁柱上整整吊了一夜。因此他最后输了官司,被关进了大牢,也是可以预料的。

尽管商人刘员外并不享有与其财富匹配的社会地位,但他并不掩饰对刘道姑的蔑视。当刘嬷嬷恳求他宽延时日偿还高利贷时,刘员外的回答是“放屁”。当刘道姑前来恭喜他与玉英在道庵中的新婚之夜时,唱道:

帽儿光光,

今日做个新郎;

帽儿窄窄,

今日做个娇客。

这个恶棍一听就恼羞成怒地咆哮道:“放你娘的臭屁!” 对比之下,刘道姑甚至无法保护自己免受这个在世间上除了钱之外一无所有的财主的欺凌与侮辱。传统中国是一个男性主宰的社会。在这个社会中,不论女性多么富有或出身多么高贵,她们都很难不依附男人而保持独立。对于刘嬷嬷而言,将自己攀附于权贵与富商,这对玉清观的生存与发展是至关重要的,因而她别无选择。

我们已经在《鸳鸯被》中看到,老道姑刘嬷嬷是在被刘员外威逼加利诱的情境下去当媒人的。相比之下,《望江亭》中的白道姑则是主动为自己的亲侄子去做媒的,尽管她的侄子开始并不情愿。

《望江亭》这部戏讲的是儒士白士中在去潭州上任途中,经由他的姑母清安观住持白道姑从中撮合,娶了住在观里的年轻寡妇谭记儿为妻的故事。杨衙内是一个寻欢作乐的花花太岁,他垂涎于谭记儿的美色,欲纳为小妾,于是就诬告白士中,欺骗皇上,使皇上认为白士中真的是个滥用权力和鱼肉百姓的贪官。随后杨衙内乘船前往潭州,随身携带皇上赐予的势剑与金牌,怀揣斩首白士中的圣旨。时值中秋之夜,谭记儿乔装成渔妇,提出向杨衙内献上一盘生鱼片并亲自为他切脍。趁杨衙内与其两名跟班醉酒之际,谭记儿窃走了势剑与金牌,这样就救了自己的丈夫免于冤杀。此剧的结局是,皇上又发下一道圣旨,责令将杨衙内责打八十大棍,免去官职,遣送回乡。下面将专门讨论这部戏的第一折,这是唯一有白道姑出场的一折戏,重点探讨她在白士中与谭记儿中间充当媒人的角色作用。

谭记儿是一名才貌双全的年轻寡妇,白士中是白道姑的侄子,青春年华却丧偶三年。二人偶然在道庵中邂逅,又经安排在观中结成夫妻。遇见白士中之前,谭记儿对其一无所知,亦无意愿再婚。因此当白道姑将其侄子白士中介绍给谭记儿并请求她嫁给白士中时,谭记儿感到非常局促不安。自三年前丈夫去世后,谭记儿一直寡居。她被道庵的清净生活所吸引,几乎日日造访道庵与白道姑叙话,甚至也希望出家作道姑。但当她表露这一愿望时,白道姑强烈反对她出家,告诫她会面临无法忍受的孤独,没有欢愉婚姻生活的凄凉,以及失去锦衣玉食的辛酸。反之,她竭力劝说谭记儿趁年轻找个好男人嫁了,也好有个丈夫托付终生。她对谭记儿说道:

你那里出得家?这出家无过草衣木食,熬枯受淡,那白日也还闲可,到晚来独自一个,好生孤恓。夫人只不如早早嫁一个丈夫去好。

谭记儿畏惧宗教苦行禁欲的严苛,便动摇了出家的念头,说如果有合适的人,她并不拒绝再嫁。

白姑姑说服了谭记儿之后,就暗示侄子白士中出来见谭记儿。他当时正依姑姑事先指示藏身于窗帘后面。白士中的突然出现,使得这位可怜的年轻寡妇一时惊慌失措。正当谭记儿试图夺路而出时,白姑姑挡住了她的去路,说:“你哪里去?我正待与你做个媒人。只他便是你夫主,可不好那!” 她甚至关上了门以防谭记儿跑出去,说:“你两个成就了一对夫妻,把我这座清安观权作高唐,有何不可?”

感到被大大地冒犯了,这位可怜的寡妇发誓说:“我至死也不顺从你。” 但白姑姑并不在意谭记儿是否会寻死觅活。那个时刻她真正在乎的是她的侄子能否娶得这个年轻貌美的寡妇作妻子,因此她就威胁说要带谭记儿去见官,控告她毁损了其道观的清誉,说她不守寡妇贞洁,亵渎了神灵,在道庵中私自幽会情人。

从一开始,这位老道姑白姑姑就被刻画成一个执着于实施自己的谋划,为其侄子与谭记儿撮合成婚。在说合的过程中,她表现出丝毫没有顾及礼节,自己作为神职人员应有的庄重,以及性别方面的礼貌。相反,她的行为像一位不择手段而又狡猾的媒婆,能够洞悉谭记儿的心理,捕捉她内心深处的细微情感变化。她不仅洞悉谭记儿想要的是什么,而且还窥探到谭记儿惧怕的是什么。在运用逼迫和欺骗手段来达到目的这方面,白道姑甚至比《鸳鸯被》中的刘嬷嬷更胜一筹。整部戏自始至终,白姑姑给人留下的印象就是她压根就不是一位虔敬的出家人。

二、思凡剧

现在我们将讨论的焦点转向以女性的欲望和破戒为主题的“思凡”剧。“思凡”或“渴望世俗生活”是神话与民间传说中反复出现的具有普遍吸引力的母题。在中国文化与文学传统中,“思凡”这一主题呈现出三种不同的叙事模式。第一种模式可见于唐前的神话、小说和仙传的叙事中,叙事中天界的男神、女神与仙人自愿下到凡间与凡人结婚,过着凡间的生活,如《仙传拾遗·杨通幽》和《通幽记·赵旭》。 参见李昉等编《太平广记》(全10册),中华书局,2006年。

在佛教业力与轮回观念的影响下, 关于中国由道家和佛教观念影响下发展而来的谪仙(或被贬入人间的仙人)这一概念的研究,可参考宫川尚志的相关表述(见宫川尚志《谪仙考》,载宫川尚志《中国宗教研究史》第1卷.京都同朋社,1983年,第459-477页)。 该主题逐渐演化为一种不同的叙事模式,表述某一位神或仙因触犯天条而被贬人间以作惩罚,历经试炼和磨难后终得醒悟,或完成了所托使命后,最终得以返回天界恢复原位。这种叙事模式常见于元明戏曲与明清小说里。 元明戏曲如史樟的《庄周梦》,朱有墩的《小桃红》,无名氏的《翫江亭》,以及贾仲明的《金安寿》或《金童玉女》。刻画被贬的神和仙的最著名的明清小说作品便是《西游记》《红楼梦》与《镜花缘》。

第三种叙事模式与上述两种“思凡”有所不同,它不涉及神灵仙怪等超自然存在,而是围绕某一出家人逃离空门拥抱尘世间的爱情和生活这样的主题而展开的叙事模式。《女真观》与《竹坞听琴》这两部戏曲就是例子。这两部戏的主角皆为年轻女子,她们幼年受训为道姑,但后来因为内心深处的肉体之歡与婚姻生活的欲望被唤醒后,就挣脱宗教的清规戒律,回到她们世俗生活中。

《女真观》讲的是长沙府尹张于湖 张于湖是历史人物,即号为于湖居士的南宋著名词人张孝祥(1132-1170),绍兴二十四年(公元1154)状元及第,曾知潭州(长沙),出任建康留守,《宋史》有传(参见脱脱等编《宋史》,中华书局,1997:389. 11942-11944)。 赴京途中,于金陵女真观停留借宿一晚而发生的浪漫故事。女真观众道姑中有一位叫陈妙常的年轻美貌女子,工诗词,懂音律,并熟知道家与儒家经典。陈妙常在十岁时便被虔诚的父母送至道庵,接受观中住持潘法诚的教导成为合格的道姑。因被其美貌与音乐才能所吸引,张于湖通过门公王安送给陈妙常一首词以表达他的爱慕之情,但妙常回了一首词嘲弄张于湖轻浮无礼。极度失落中,张于湖次日清早便离开了道庵。

次日傍晚,一名叫潘必正的年轻书生前来拜访其姑姑潘观主。老道姑安排他住在观里,让他专心准备科举考试。潘观主同时还将潘必正介绍给了陈妙常,要求二人常常走动,并以兄妹之礼相待。这两位年轻人经过了几番羞涩的互通诗词,来表达对彼此朦胧的好感。不久他们便向对方表白了真实的情感和欲望,随后这一场景以妙常委身于必正,以及二人发誓结为夫妻并忠贞不渝而结束。

自此之后,他们每日就迫切地等待夜幕的降临,到时潘必正就会溜进陈妙常的房间沉溺于刚寻获的爱欲中。此种情形持续了近六个月,直到陈妙常怀孕。担心自己的情形会给潘必正和他姑姑之间的关系带来麻烦,因为姑姑在各方面都证明了她是一个信仰极为虔诚而且又坚守清规戒条的道姑。于是陈妙常催促潘必正动身前往京城应考,但潘必正不忍丢下陈妙常一人,让她孤身生活,并独自一人面对观主。果然,当潘观主发现妙常怀了其侄子的孩子后勃然大怒。潘观主先是狠狠痛骂了这一对年轻人,然后命令王安将其捆绑拖至公堂受审,控告二人通奸。此时张于湖已从长沙调至金陵任建康府尹。他判决潘观主要为这对年轻人所做的事情担负责任,因为最初是她违反道教清规,私自让自己的侄子住进道庵, 道教清规,如《洞玄灵宝千真科》,要求修道之人必须远离世俗生活,不允许凡俗之人包括他们自己的配偶与孩子一起住在道观里(参见《道藏》,上海书店出版社,1988:141034*369)。 并判决陈妙常和潘必正二人并未犯通奸性或不道德性行为。张于湖朗读判决后宣布陈妙常与潘必正正式为合法夫妻,并慷慨解囊资助必正携妻前往京城应考。

接下来我们要考察的是另外一部“思凡”剧《竹坞听琴》。该剧讲秦修然与跟他有指腹为婚但后来彼此失散的郑彩鸾之间的浪漫重逢。“锲子”介绍郑彩鸾在父母去世后孤身一人生活。她渐渐出落成一个美丽的大姑娘,但当她即将满二十一岁时,官府颁发了一道榜文,严令对凡是年满二十岁还没婚配的女子予以惩罚,除非她们在一个月内完婚。 中国历代都有关于婚龄的法规,女性婚龄一般在13岁到17周岁。元代于1271年颁布的《婚姻礼制》(即《至元婚礼》,载《通制条格》,黄时鉴点校,浙江古籍出版社,1986:3.36-38),并未提及婚龄。这种有意的忽视或许归结于元代初建时统治者迫切需要鼓励早婚和生育,以便抵消中国北方百年之久的战争所导致的人口锐减。关于元曲所涉婚姻问题的讨论,可参考张维娟《元杂剧作家的女性意识》,中华书局,2007年,第21-26、39-46页。 为逃避官府治罪,郑彩鸾搬到了竹林深处的茅舍,在那里拜老道姑郑师母为师学道。这位郑师母多年前路遇匪患而与丈夫梁公弼失散,不得已出家做了道姑。

第一折讲秦修然因自幼父母双亡,寄身于他父亲的老友,时任郑州府尹的梁公弼门下。梁公弼将秦修然收在自己身边,便于他全力准备科举考试。有一天秦修然出外踏青,返回途中,在茅舍中借宿过夜,听到有人在弹奏古琴曲“高山流水”。于是他步入茅舍,惊异地发现弹琴的人不是别人,竟然是自己的未婚妻郑彩鸾,他在父母逝世后就与她失去了联系。秦修然于是被允许进入茅屋,自此后他每夜都要偷偷溜进郑彩鸾的茅舍。

在第二折戏中,梁大人担心这位年轻的女道姑会影响秦修然的备考,于是就骗秦修然,说郑彩鸾是缠绕茅舍的恶鬼,见了年轻的男子就会迷惑致死,秦修然就信以为真。送走了秦修然赴京赶考后,梁公弼去茅舍拜访了郑彩鸾,惊异于她出众的才貌,他就将她从竹林深处的茅舍迁至他衙门隔壁的白云观,这样便于就近照看。

接着在第三折戏里,从秦修然那里就传来了好消息,他考中了头名状元后,又被任命为郑州的通判。梁大人在白云观中设下酒席以祝贺新科状元。此时这对年轻情侣才意识到梁大人这些安排背后的一番美意。在梁大人的准许下,彩鸾离开白云观还俗,与秦修然完婚。

在第四则折戏的开始,彩鸾的年轻侍女小姑宣称她要找一个和尚享乐去了。接着郑姑姑上场。她抱怨说自从彩鸾三年前当了道姑后,自己就一直无法安心,而且自彩鸾最后一次造访之后,已经有很长一段时间了,因此郑姑姑决定到彩鸾那里看看她怎么样了。但她极为失望地发现她的爱徒已经弃道嫁给了一个状元。于是她匆匆忙忙赶往状元府,去指责彩鸾抛弃了独身与禁欲的志愿。但是当彩鸾向梁大人求助时,这个老道姑立即认出这位老先生是自己失散多年的丈夫。她多年郁结在内心深处的心猿意马顿时奔涌而出。 “心猿”这个词语出自六朝佛教文献。道教文献中的“心猿”与“意马”是用来指称躁动不安的精神状态,可能最早出现于公元13世纪时期对东汉道家文献《参同契》的一个评注论中,具体参见《周易参同契发挥》,载《道藏》,上海书店出版社,1988:100520*228a)。关于中国传统文学中“心猿意马”一语的使用,可参考Glen Dudbridge. The Hsi-Yu-Chi: A Study of Antecedents to the Sixteenth-Century Chinese Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 1970, pp.167-176. 她立即宣布还俗与丈夫团圆。这出戏于是以两对夫妇的大团圆收场。这样的大团圆在传统戏曲中很普遍。

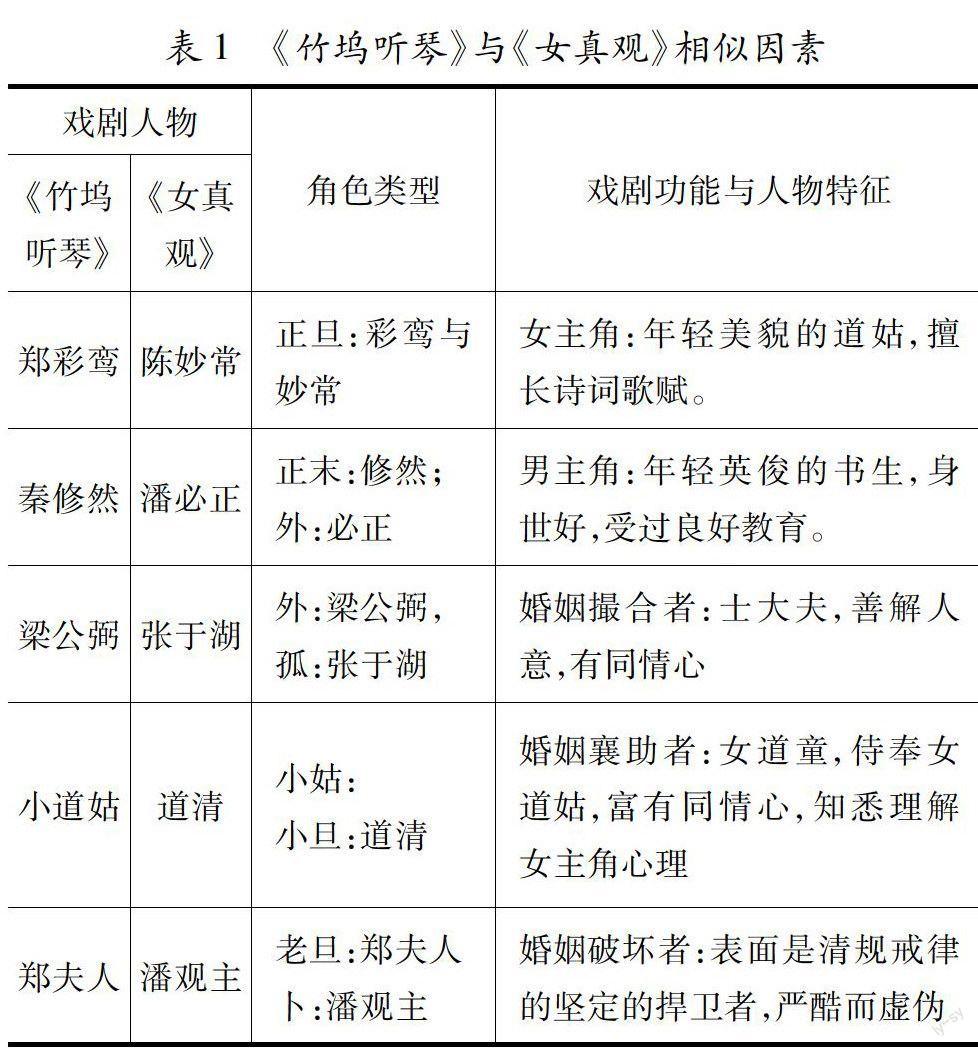

从角色类型的分配,人物特征和戏剧功能来看,《竹坞听琴》与《女真观》这两出戏有着惊人的相似,如下表所示:

同时,这两部戏还共同具有下面一些故事情节:

1.一位年轻美貌的道姑渴望爱情与世俗生活;

2.一位英俊年轻的儒生期盼在科举考试中获得功名;

3.他们在道庵邂逅,陷入爱河,并在服侍的小道姑帮助下秘密成婚;

4.年輕的夫妇遭到了老年道姑的强烈反对;

5.年轻的夫妇得到一位朝廷命官的支持,后者不顾老年道姑的反对和指控,宣布他们为合法夫妻,帮助他们完成了心愿。

从这两部戏中归纳出的五个叙事单元实际上构成了典型的中国传统通俗爱情故事的情节脉络,这些在元杂剧婚恋戏的内部结构上也同样可以见到。正如时钟雯所描述的那样:

一位才华横溢的书生与一位貌美如花的女子坠入了爱河,女子通常是出身于良好家庭的千金小姐,或是妓女,也可能是超自然的存在体。在最初的求偶期之后,障碍就出现了,常常是以父母反对的形式出现,但最后这对情侣还是结合了。这种快乐的结局得以成效通常是因为该书生通过了科举考试,并谋得了一个官职以后;或者是通过一位颇有影响力的朋友的帮助,使女孩的家庭默许他们的结合。[12]75

若去除掉其中的宗教因素,这两部“思凡剧”在角色类型和故事情节方面与才子佳人戏的相似性会更加显明。毫无疑问这种描写才貌双全的女子与英俊风流的书生之间的情爱戏中,最流行最有影响的当是王实甫的《西厢记》。正如奚如谷与伊维德(West and Idema)所指出的那样,“这种才子与其深爱的佳人(之间的浪漫爱情)为后来的戏曲和小说中无数的青年男女人物提供了婚恋的模式。”[13]将《西厢记》和上述的四部戏比较一下,我们将会更清楚地看到两者之间体裁上的这种关系。

《西厢记》五本二十折,这样的宏大结构在元杂剧中是绝无仅有的。年轻男女追求恋爱婚姻自由与女主角母亲坚持父母婚姻包办这两者之间的冲突,为戏剧提供了主要的故事情节,并自始至终维系着戏剧的张力,使戏中每一部分都紧密关联。崔莺莺是已故相国之女,她陪伴母亲郑夫人(戏中称为老夫人)护送父亲灵柩回原籍安葬,但是因前面道路受阻,不得不中断行程而举家停留于普救寺中。在寺中,书生张君瑞即张生,对崔莺莺一见钟情。但崔莺莺早被父母许配给了郑夫人的侄子郑恒。当张生发觉在郑夫人的严密视线下接近崔莺莺几乎不可能时,他作了一首诗,大声朗读出来,以此来表达对崔莺莺的爱意。这首诗打动了崔莺莺的芳心,随后他们在丫鬟红娘的帮助下开始幽会。这部戏最后以二人实现婚姻梦想而结束。

《西厢记》的故事发生在唐代,以佛寺作为主要人物身上发生的一连串事件的背景。正是在普救寺,张生爱上了崔莺莺;在普救寺张生和崔莺莺得到了郑夫人的许诺:如果张生拯救了普救寺免于孙飞虎带领的一群劫匪的洗劫,他就可以娶崔莺莺。也是从普救寺张生动身去京城赶考;在考取功名后他又返还普救寺,及时破坏了郑夫人趁他离开时将崔莺莺嫁给原先许配的侄儿郑恒的计划。假如佛寺的背景变为道庵,那么从故事情节和主题方面看,《西厢记》与我们这两部思凡剧就没有什么区别了。

就人物形象看,《西厢记》与思凡剧之间也有诸多共同之处。在思凡剧中,女主角被描绘成一个受过良好教育,才貌双全的年轻女子,这显然是受了《西厢记》的影响。在《西厢记》中,郑夫人就称赞她十九岁的女儿:“莺莺十九岁,针指女工,诗词书算,无不能者。”张生咏唱的一曲《元和令》充满激情地赞美了崔莺莺的绝世美貌:

颠不刺的见了万千,似这般可喜娘的庞儿罕曾见。

则着人眼花撩乱口难言,魂灵儿飞在半天。

与此相似,《女真观》与《竹坞听琴》中都塑造了作为女主角聪明美丽的即年轻道姑的形象。在《女真观》中,当潘观主向自己的侄子潘必正介绍陈妙常时,说:“我这观中二十余人,止有陈妙常聪明伶俐,诗词歌赋,琴棋书画,无所不能。”陈妙常的诗歌才华生动地表现在她与张于湖和潘必正这两位才华横溢的书生之间那种虽羞涩却自信的词作交换。同样,《竹坞听琴》中的女主角郑彩鸾也被描绘为一个才貌双全的年轻女子:“生的外有西施之貌,内有道韫之才。”

《西厢记》中表现的那种年轻人与老年人之间的冲突,同样被运用在上述两部思凡剧中来创造和维持戏剧的张力与悬念。在思凡剧中,年老的道姑是女主角的师父与监护人,她严守宗教戒律,并采取行动将年轻夫妇拆开,这一点对应了《西厢记》中身为莺莺的父母和保护人的的老夫人。这种平行相似的关系同样存在于思凡剧中女主角的侍女小道姑与《西厢记》中的丫鬟红娘之间。像红娘一样,《竹坞听琴》中的小姑道清也是在日常生活中照顾自己女主人的侍女,但是同时也是其女主人恋爱韵事中的信使。

事实上,《西厢记》的影响不仅仅表现在思凡剧上,还表现在“媒婆剧”上。在《鸳鸯被》中有好几个典故都关联到《西厢记》。譬如,在第三折戏的开场,刘员外拿着一根棍子威胁说,如果李玉英不嫁给他,他就将其打成肉酱,此时,年轻的女主角李玉英悲伤地唱了一曲《斗鹌鹑》:

乍离普救寺,

钻入这打酒亭。

你畅好是性狠也夫人,

毒心也那郑恒。

然后转调《紫花儿序》继续唱道:

今日远乡了君瑞,

逃走红娘,

单撇下个莺莺。

换言之,李玉英将自己比作崔莺莺,将情郎瑞卿比作君瑞,她的侍女小姑则是红娘。关于《西厢记》的典故不仅仅表现在这一点上,还延伸到卷入剧中爱情关系中的第三个角色刘员外以及郑恒身上。这里同样可以找到紧密的平行关系:郑夫人坚持崔莺莺要嫁给她的侄子郑恒,一个被宠坏的世家公子哥,但莺莺拒绝了原配未婚夫而将自己的“千金之躯”给了张君瑞,其时一个默默无闻的穷书生。同样,刘嬷嬷也试图劝说李玉英接受刘员外的提婚,但李玉英发誓对张瑞卿坚贞不渝,宁死也不愿嫁给她父亲的债主——一个放高利贷的百万土豪。在通俗爱情文学中,无一例外的是,穷才子和富商人之间的竞争最终都是商人在争夺佳人中失败出局。鉴于商人在传统的儒家中国处在很低的社会地位,这种结局是可以预期的。

三、道姑的人物角色特征及其戏剧功能

元杂剧中老道姑的形象总体上是负面而不是正面的,不论她担任的角色是好人(撮合婚姻的),还是恶人(阻扰婚姻的)。我们从两部媒婆剧中已经看到,老道姑试图将之撮合成婚的年轻情侣很大程度是世俗的,或者至多是初入道的信徒;但是在思凡剧中,老道姑就变成了婚恋的阻碍破坏者。

媒婆剧中的老道姑不像思凡剧中的年轻道姑那样刻画得让人同情。以《鸳鸯被》里的刘嬷嬷为例,当李小姐拒绝她保媒时,刘嬷嬷转而诉诸于欺骗与情感讹诈。《望江亭》中的白姑姑则挡住了年轻美貌的寡妇谭记儿想逃出房间的去路,威胁说要带她见官,告她通奸。她们这么做的时候既没有显出尊重社会习俗,以及儒家伦理与国家律法,也不尊重道家戒条和庵规。她们更多时候像是一个毫无节操的掮客而不是力促秦晋之好的媒人。

历史上道姑有各种称呼,如女师,女官,女冠,女道士,或者是道姑[14]。最早以道姑称呼出家女道徒的记载见于后蜀时一位士大夫何光远(934-965)所编的《鉴戒录·监戒录》[15]14。金元时期,道姑转而用来指居住在道庵里的女性,或指过着一种居士或修士生活方式的女性[16]384。上述称呼原本上都不含贬义。

媒婆这一社会角色则自从《诗经》时代以来,就在传统中国的婚姻方面发挥不可或缺的作用了。《诗经·齐风》里有一首题为《南山》的诗:

娶妻如之何?

必告父母。

……

娶妻如之何?

匪媒不得。

孟子也认为“媒妁之言”和“父母之命”一样有必要:“不待父母之命,媒妁之言,钻穴隙向窥,逾墙相从,则父母国人皆贱之” (《孟子·滕文公下》) 。有趣而且饶有讽刺意味的是“钻穴隙向窥”与“逾墙相从”这样为亚圣所不齿的行为,恰恰变成才子佳人小说和戏曲中标准化的故事情节。

六朝以前,由媒人牵线安排婚姻并没有法律规定,主要是一个关系到“礼”的问题 参见《周礼·地官·媒氏》《仪礼·士昏礼》《礼记·曲礼上》(载《十三经注疏:附校勘记》全2册,阮元校刻,中华书局,2003年,9.732-734;2003:4.961-965,5.965-970,6.970-975;2.1241)。 。只是到了唐代,一条关于婚姻必须通过媒人安排(“为媒之法,必有行媒”)的法规第一次在中国法律史上被写进了法典。在唐代以前,男女皆可从事媒人职业,后来媒人就几乎成为女性的一种专业,因而有了“媒婆”的称谓。元代,媒婆与道姑、尼姑、卦姑、師婆、虔婆、药婆和稳婆等职业被归为一个群体,统称为“三姑六婆”。

元代关于尼姑和道姑强说媒,拉皮条,参与许多非法与不道德活动的传闻在社会中广为流传 参见陶宗仪《南村辍耕录》,中华书局,2008年,第126页;徐元瑞《吏学指南 :外三种》,杨讷校,浙江古籍出版社,1988年,第146页。 ,元杂剧舞台上所呈现的人格扭曲、品行不端和虚伪贪婪的道姑人物更是固化了她们作为一个整体在公众中的负面形象,成为社会歧视和嘲弄的对象。作为中国传统戏剧中媒婆-道姑最早的两个代表性人物,刘嬷嬷和白姑姑为明后期的戏剧和小说作品中的道姑-媒婆这一角色形象提供了“不好的”范例,如我们在明代著名小说家凌 濛 初的作品中所经常看到的他对三姑六婆充满成见的描写和评论。典型的例子是凌 濛 初[17]48-60在其短篇白话小说《酒下酒赵尼媪迷花,机中机贾秀才报怨》的开头引介故事人物尼姑慧澄时写道:

色中饿鬼是僧家,尼扮繇来不较差。

况是能通闺阁内,但教着手便勾叉。

话说三姑六婆,最是人家不可与他往来出入。盖是此辈功夫又闲,心计又巧,亦且走过千家万户,见识又多,路数又熟,不要说那些不正气的妇女,十个着了九个儿,就是一些针缝也没有的,他会千方百计弄出机关,智赛良、平,辨同何、贾,无事诱出有事来。所以宦户人家有正经的,往往大张告示,不许出入。

其间一种最狠的,又是尼姑。他借着佛天为由,庵院为囤,可以引得内眷来烧香,可以引得子弟来游耍。见男人问讯称呼,礼数毫不异僧家,接对无妨。到内室念佛看经,体格终须是妇女,交搭更便。从来马泊六、撮合山,十桩事到有九桩是尼姑做成、尼庵私会的。

凌 濛 初此处对三姑六婆,特别是对尼姑充满恶意的评论,与本文所讨论的两部媒婆剧中老道姑(尤其是《鸳鸯被》里的刘嬷嬷)的人物塑造有诸多相似之处,不同的只是程度而已。对比之下,思凡剧中的老道姑被塑造为反角,与戏中的女主角对立,因此形象比媒婆剧中老道姑更要负面。《女真观》的潘观主一上场,就竭力表白自己的虔诚与执着:

自幼十三岁,来这女真观出家。经今五十余年,惟以清规律己,守道修真,因此上众女童尊我师长。

的确,潘观主完全掌控着整个道观的道姑和道童,绝不容许任何人违反她的意志,这反映在她非人道地对待她曾经最爱的弟子陈妙常那样。当潘观主发现陈妙常怀了自己侄子的骨肉时,她严厉地指责陈妙常犯了色戒,命门公将这一对情侣绑起来,一路游街送到衙门。

对比之下,《竹坞听琴》中的老道姑郑师母显然是个半心半意的修道者。她是在遭劫匪而与丈夫失散后被迫寄居在草庵中寻求庇护才半路出家的。就像潘观主一样,郑夫人第一次上场时也做了一番自我粉饰。当郑彩鸾透露想在草庵里寻求庇护并跟她修道成为一名道姑的意图时,郑师母还警告过这位年轻貌美的女孩要抵制世俗世界的诱惑。而数年之后当她得知其弟子已经弃道还俗后,她无情地谴责了郑彩鸾没能抵制其欲望。然而稍后,当与自己失散多年的的丈夫不期而遇时,不由得欣喜若狂,她立即当着所有在场的人宣布还俗:“我丢了冠子,脱了布衫,解了环绦。我认了老相公,不强如出家?”变化之快,令人瞠目。

在思凡剧中,老道姑是年轻女主角的对立面,是婚恋的阻碍者、破坏者。我们在才子佳人剧里也能够看到同样的人物,这类角色总是给恋爱中的男女设置障碍,制造麻烦,企图将他们拆开。在才子佳人剧中,这类角色通常由女主角的父母扮演,如《西厢记》中崔莺莺的母亲郑夫人。她被刻画成一个儒家婚恋观念的坚定的捍卫者。《女真观》中的老道姑最初给人的强烈印象也是一个虔诚的道教徒,一个具有宗教狂热的卫道士。同样的是《竹坞听琴》中的郑姑姑,开始也是摆出一副态度虔诚,信仰坚定的面孔。

总体而言,象郑夫人那样的才子佳人剧中年轻美貌女子的父母或保护人,不是塑造丰满的圆形人物,而是类型单一,缺乏深度的扁平人物,他们仅仅是作为母女关系紧张的一种象征而已[18]。显然,老道姑这类人物也是如此,将其置于宽泛语境中的婚恋戏中,我们不妨把这类人物的塑造看成是对父母一辈对到了谈婚论嫁年龄的子女施加过分的关爱、监管和控制的一种间接的批判。这些老道姑个个都表现得果断坚定、自我中心且巧舌如簧,这样的描写更凸显了她们作为媒婆或婚姻破坏者方面的角色。元曲中充斥着大量这样的类型化人物。《西厢记》中,莺莺的父亲死后,母亲独享了对子女恋爱婚姻事务上家长权威。郑夫人和莺莺之间这种母亲与女儿之间的紧张关系在思凡剧中转变成师徒之间的紧张关系了。就像莺莺和她母亲一样,思凡剧中年轻的女主角很小就放在老道姑那里接受训导(彩鸾很小就成了孤女,与自己指腹为婚的未婚夫自此失去了联系;而妙常十岁时就被她虔诚的父母送去当道姑)。

这种情况在媒婆剧中的“佳人”身上也同样会发生:“佳人”要么是寡妇(《望江亭》中的谭记儿),要么是孤身一人(《鸳鸯被》中的李玉英自幼丧母,父亲又被押送京城面临弹劾),婚姻上缺乏父母作主的这种情境为老道姑创造了一种双重的母亲兼媒婆的角色:在安排年轻貌美女子的婚姻时,老道姑对她们的未来表现了母亲般的关心和担忧,但同时又施加家长般的权威来引诱或迫使她们服从。

但剧中的老道姑的塑造并不仅限于师父、媒婆或婚姻的破坏者这类标准的人物形象,也不简单的只是堕落败坏的出家人中之一员,其行为是典型的为社会所不齿的的 “离经叛道”。尽管我们这里探讨的四部元杂剧中老道姑都是有点老套的程式化的配角,但她们决不是性格单薄没有得到充分发展的角色类型。虽然在叙事中她开始以一位宗教女性——道教信徒——的形象出现,但撇开道庵的清规戒律,她们同时也通过自己积极的参与婚恋和金钱往来,完全没有脱离社会,最终被世俗的力量所败坏而背“道”而驰。

剧中老道姑这类人物对于出世与入世之间辩证对立关系的戏剧性的模拟和观照是必不可少的,通过与道观内渴望爱情的女徒弟和道观外汲汲于名利的书生、官员和商人的互动,她游走穿行于两界,成功地打通了两界的隔阂。尽管老道姑这类人物剧中露面时间有限,但她通过引介并与剧中其他人物的互动促进了戏剧叙事框架的构建和人物性格的塑造。老道姑在敘事中的重要性并不因为她在整部戏中缺席于众多场合而有所削弱,相反,通过她在缺席位的情况下其他人物反反复复地提及她而得到加强。老道姑为戏剧冲突与危机设置了场景,把戏剧中男女主角介绍给观众,并把他们引导至舞台中央。认识到这些,如果仍然认为把老道姑看作是俗套的三姑六婆式的人物类型,那必然将忽视这一形象在戏剧整体建构中的多重功能。

较之于老道姑,思凡剧中的侍女小姑,如《女真观》中的道清和《竹坞听琴》中的小姑,可被视为女主角的衬托。虽然不是中心人物,但她们也不是一个可有可无的小角色。实际上在媒婆剧中,侍女小姑履行的角色类似于老道姑,在男女(女主人与其情人)间穿针引线。而在思凡剧中,不同于形象被刻画成武断、毫无节操且毫无怜悯之心的老道姑,侍女小道姑表现出对陷入恋情的女主人的深刻的同情和支持,分担她的忧愁,也分享她的情思,同时也不掩饰自己对世俗生活的向往。

在《竹坞听琴》第一折戏中,小道姑质疑彩鸾出家当尼姑的想法,力图挽回她弃世的决定:

弃了个铜门儿似家缘,

撇下个泼天也似火院。 “火院”,或“火宅”,“火界”,源自《妙法莲华经》关于一位父亲试图诱使其孩子逃离着火房屋的著的名寓言故事,这个术语后来也被吸收进道教的教义中,比喻世俗生活。

……

我觑了小姐你这等模样好,拣个好官员士夫人家嫁一个不好,出他那家做甚么?你不如归去罢。

在第二折戏中,当梁大人前来竹坞视察茅屋时,小道姑没有磕头迎接他。她的无视教规、 全真派传统中,修道之人被要求遇见父母官时“三揖四叩”,写入《全真清规》的有关规定(见《道藏》,1988:1235 32*156-160)。 权威和女范惹恼了梁大人,他斥责道:“出家人不打稽首,可学俗人拜,这个小道姑也不是个志诚的。”

实际上她蔑视的不仅是权贵,也蔑视一切束缚,不管是宗教的还是世俗的、物理的还是精神上的。当机会到来时,她毫不犹豫地采取行动去寻求快乐,满足自己的肉欲,完全不顾道观中的禁忌与诫命。她宣称:

小姐还俗去了也,撇得我独自一个,在此孤孤另另,如何度日?不如也寻个小和尚去。

《鴛鸯被》中也同样描写了一个好色而任性的小道姑。我们已经看到,作为一观之主,刘嬷嬷理应约束自己的“心猿意马”,从而达到冥想参道和修身养性所必不可少的心神宁静的状态,但是她身在道庵却心陷红尘俗务。如果身为道庵住持的刘嬷嬷做不到心思清静,那么怎么能期望她的徒弟不受“心猿意马”的扰乱呢?实际上,在挑战道规戒律方面,年轻的小道姑比她的师父要走得更远。她这种无视枯燥和严峻的宗教戒条的态度,在她急切地请求玉英也为自己找一个好的伴侣时充分表达了出来。她言辞灼灼地说道:“我今日成就了你两个,久后你也与我寻一个好老公。” 这不禁使人联想到红娘巴望她的小姐莺莺快点找到一个丈夫,好带着她一起远走高飞。《西厢记》第一部第三折营造了一个月朗风清的夜晚莺莺在花园焚香祷告的场景,当莺莺点上第三柱香还未及开口,红娘便抢着替她祷告:“愿俺姐姐早寻一个丈夫,拖带红娘咱!”。虽为明说,这里似乎暗含了愿张生娶了自己的小姐也连通把自己一并娶了去的意思。

当偷听到玉英与瑞卿在隔壁床上弄出的声响后,她再也按捺不住内心的欲望:

谁想小姐与刘员外约在庵中,说了一夜的话,撇得我孤眠独自。不由我也不动心,我如今等不得师父回来,自做个主意,只在庵前庵后寻一个精壮男子汉去来。

很显然,这个年轻的道姑尚未明确爱欲的对象。随着她内心变得更加心猿意马,她被一股恣意涌动的欲火焚烧着,甚至对任何落入她视线里的男性都有着潜在的性欲。她太渴望性欲了以至于找一个和尚睡一觉也行。她的遏制不住的肉欲露骨地在她的一首打油诗中表达了出来:

刘员外做事胡为,

李小姐私自偷期。

我想来寻个和尚,

也和他做对夫妻。

小道姑拒绝顺服于其师尊的权威,她对孝虔,独身和禁欲规定的挑战,使得她的破戒在思想上和行为上都极为大胆。

但必须加以指出的是,尽管这些戏曲刻画的老道姑形象带有滑稽、轻佻,甚至是色情的调子,但这些描写破戒的老道姑的创作并未与中国传统戏剧包含的的中心道德教条形成冲突。它们依然遵循的是儒家“文以载道”的传统。然而由于剧中的色情细节嵌入了劝诫的叙事架构内,这些戏剧通过塑造反面角色并通过他们传达正统的儒道思想。

美国学者郭安瑞对中国帝制后期通俗文学中刻画的“堕落的和尚与性饥渴的尼姑”的形象进行了深刻独到的分析,她指出:

和尚和尼姑成为肆无忌惮讽刺对象,与其说是晚明文人对佛教的直接攻击,倒不如说是他们执着于揭开欺骗性的面纱,露出这些和尚尼姑口是心非的真面目。[19]

她的这番评论也同样适用于我们所讨论的四部杂剧,但是远不止这些。尽管我们不能排除人物塑造与情节设计背后有着说教的目的,但我们不应该低估它们的娱乐功能与价值,也不应忽视高度竞争性的以男性为主导的杂剧表演市场对剧作家和演员们的影响——不论是在皇宫,公共剧场还是私人堂会都是如此。 关于元杂剧三大主要表演场所(宫廷剧场,公共剧场以及诸如客栈、衙门和私人寓所)的演出情况,参见Wilt L Idema and Stephen H. West, Chinese Theater 1100-1450: A Source Book. Wiesbaden: Steiner Verlag, 1982, pp.172-204;关于中国传统戏曲的创作,出版与表演方面的历史回顾,参见赵山林《中国戏曲传播接受史》,上海世纪出版社,2008年,第113-183页。 就像其他表演艺术一样,如果没有观众的支持,元杂剧就无法在城市里的勾栏瓦舍中生存和发展,没有哪个剧作家与演员能够冒风险忽视市场的力量。由此可见,男性剧作家把道姑刻画成任性固执或好色淫荡的女性,多半是为了迎合男性观众们的品味和需求这一商业性的目的。 吉川幸次郎将元杂剧观众分为三种类型:普通观众,士人和朝廷官员。在这些人中,普通观众占据多数,他们中多数为社会精英人士,富裕的市民。参见吉川幸次郎《元杂剧研究》,郑清茂译,台北艺文印书馆,1960年,第44-51页。 就像伊维德和奚若谷(Idema and West)在探讨元杂剧的社会环境与演员的社会地位时所指出的那样,“在高度威权化与等级化的社会中,口头与表演文学必须为了生存,不得不迎合社会需求和偏见。同时,本质上一定是保守的。”[20]150

结 语

至此,我们可以对思凡剧做如下总结:在故事脉络,情节结构,人物塑造以及戏剧功能方面,《竹坞听琴》和《女真观》均显出受到了《西厢记》的影响。倘若将《西厢记》的故事场景从佛寺换成道观,女主角从一个出身良家的年轻美丽的女子换成美貌聪慧的年轻道姑,而反角从女主角的母亲换成师父或道观住持,那么我们将得到的爱情故事大致上同于《西厢记》。从这个意思上说,虽然整个情节结构不得不作出调整以适应女主角违反独身和禁欲这样的主题结构,虽然侍女小道姑,如同《西厢记》中的红娘一样,充当帮助其女主人与其情人之间传递信件的使者,需要增添到剧中人物名单中,但我们总体上得到的是新瓶装旧酒。

这些戏曲中塑造的道姑来自不同的背景,因不同的缘由才成为道姑的,但是她们的共同之处是她们都有“心猿意马”的思凡意愿。她们身在道庵而心却游荡于外面的尘世。她们无法保持道心不动,因为她们缺乏意志或者主观上并不希望自己完全脱离尘嚣。难怪道观在这些戏中更多的是供男女幽会的色情场所,而不是一个清心寡欲、潜心修道和敬拜神灵的神圣之地。

本文研究的四部元杂剧在背景、情节以及人物特征上展现了与才子佳人剧惊人的相似性。基于此,我们可确切地将思凡剧与媒婆剧归于婚恋剧的一个属类。但与典型的《西厢记》这样的才子佳人戏不同的是,思凡剧与媒婆剧刻画的是犯戒的道姑,描写她们极为渴望世俗生活,迷失于道与尘世之间。同样,这种以女性欲望和出家人犯戒为中心主题的戏曲也与元杂剧中典型的道教戏区别开来,因为后者涉及的主要是有关宗教救赎和皈依的主题。

参考文献:

[1] 钟嗣成.录鬼簿[M]//中国古代戏曲论著集成.北京:中国戏剧出版社,1959.

[2] 朱权.太和正音谱笺评[M]//姚品文笺评.北京:中華书局,2006.

[3] David Hawkes. Quanzhen Plays and Quanzhen Masters[J].in Bulletion delEcolefrancaisedExtréme -Orient 69 (1981): 158.

[4] 〔日〕青木正儿.元人杂剧序说[M].隋树森,译.上海:开明书店,1941.

[5] 詹石窗.道教与戏剧[M].厦门:厦门大学出版社,2004.

[6] 李渔.李渔全集:第4卷[M].杭州:浙江古籍出版社,1992.

[7] Patricia Sieber, Theaters of Desire: Authors, Readers and the Reproduction of EarlyChineseSong-Drama,1300–2000[M].New York: Palgrave, 2003:210.

[8] 朱崇志.中国古代戏曲选本研究[M].上海:上海古籍出版社,2004:262.

[9] 〔日〕盐谷温.元曲概说[M].隋树森,译.上海:商务印书馆,1947:76-80.

[10] 陈高华.元典章[M].北京:中华书局,2011:1083.

[11] 道藏[M].上海:上海书店出版社,1988:156-160,125332.

[12] Chung-wen Shih. The Golden Age of Chinese Drama: Yüan Tsa-chü[M].Princeton: Princeton University Press, 1976:75.

[13] Stephan H.West and Wilt L. Idema. The Story of the Western Wing[M]. Berkeley: University of California Press, 1995:10.

[14] CatherineDespeux. “Women in Daoism”[J].inThe Routledge Encyclopedia of Taoism, ed. FabrizioPregadio, London: Routledge, 2011:171.

[15] 独家春秋.中国道姑别样人生[M].上海:上海人民出版社,2011:14.

[16] Catherine Despeux. “Women in Daoism” in Daoism Handbook, ed, Livia Kohn, Leiden: Brill, 2000:384-401.

[17] (明)凌濛初.初刻拍案惊奇[M].长沙:岳麓书社,2004:48-60.

[18] Catherine Swatek. Mother-Daughter Tensions in Pre-modern Chinese Drama[C].in The World My Mother Gave Me: Asian Womens Perspectives and Perceptions in Literature, ed. Mandakranta Bose, Vancouver: University of British Columbia, Institute of Asian Research, 1998:89-114.

[19] Andrea S. Goldman. “The Nun Who Wouldnt Be: Representation of Female Desire in Two Performance Genres of ‘Si Fan”, Late Imperial China 22.1 (2001):71-138.

[20] Wilt L Idema and Stephen H. West, Chinese Theater 1100-1450: A Source Book, Wiesbaden: Steiner Verlag, 1982:172-204.