冀北丰宁满族“吵子会”音乐形态的分析与描述

赵书峰

摘 要:本文以冀北丰宁满族自治县“吵子会”音乐的形态与风格特征作为分析文本,针对其曲牌构成、曲体结构、旋法、乐器构成等方面给予描述与分析,并对满族“吵子会”音乐所蕴含的深层文化隐喻、音乐的生成语境、满汉“吵子会”音乐的比较研究等等内容进行描述与阐释。

关键词:丰宁;“吵子会”;音乐形态;生成语境;分析;描述

中图分类号:J617.5 文献标识码:A 文章编号:1671-444X(2017)01-0072-15

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2017.01.010

一、丰宁“吵子会”音乐本体分析

(一)曲牌构成

丰宁满族“吵子会”曲牌主要分为唢呐曲牌与打击乐曲牌两种。

1.唢呐曲牌

主要有:【凤阳歌】【柳新年】【大开门】【小开门】(小工调①)【朝天子】【玉芙蓉】【句句双】【娃娃调】【天晴歌】【送情郎】【扫地风】【离别曲】【靠白龙】【垮腔】【海琴歌】【工尺上】【雁过南】【苏武牧羊】等。

2.打击乐曲牌

主要有:【斗鹌鹑】②(单斗、双斗)、【鼓楂子】【老吵子】等等。上述打击乐曲牌单独演奏具有很强的艺术表现力。

可以看出,丰宁“吵子会”曲牌基本是由汉族传统曲牌构成。笔者认为,造成上述情况的原因有以下两种:其一,汉族传统音乐的涵化作用。清代以来的大量汉族移民文化对丰宁满族传统文化的深刻影响。如八间房“吵子会”音乐是来自于山东登州府民间艺人传授的,说明了汉族传统的礼俗用乐对满族传统文化的影响与涵化作用;其二,汉族传统曲牌在全国民间流播的一致性特点。说明唐代以来,从中央政府到地方各级州、府县各级乐人的轮值轮训制度有关,使得当下民间流传的传统曲牌在全国跨族群传统文化系统结构中具有惊人的一致性。还如丰宁南关蒙古族乡古房村“吵子会”曲牌构成主要有:唢呐曲牌有【朝天子】【凤阳歌】【过场】【拜场】【三眼枪】【备马令】【工尺上】【小开门】(不常吹)。可以看出这些唢呐曲牌多为河北梆子曲牌。河北梆子所用主要乐器是大弦,即板胡,也有二胡和唢呐。所以,从丰宁“吵子会”唢呐曲牌的构成可以看出,这些音乐元素的结构基本是汉族传统的民间曲牌(多为戏曲中的器乐曲牌),呈现出鲜明的汉文化元素,这些曲牌与汉族、少数民族地区流传的部分唢呐曲牌具有惊人的一致性(比如瑶族唢呐曲牌、白族唢呐曲牌等等)。同时可以印证出:明代在全国设立的卫所制度,也是造成汉族传统文化在各地民间的流播与变迁的原因之一。据《河北省丰宁县地名资料汇编》记载,丰宁县凤山镇明代属京师大卫宜兴千户所。[1]所以,“吵子会”音乐族性的汉化特征也彰显出千户所文化中的“军户”移民文化对当地文化的涵化作用。正如项阳研究员认为,“乐籍制度的统一性,其实也反映出大一统观念的一个侧面,遴选乐人到宫中轮值轮训 ,既为宫廷太常教坊乐输送了新鲜血液,也使得从宫廷到地方官府的礼乐程式仪规以及乐曲、乐调、乐器、乐律保持了相当的一致性,从而自上而下地形成一个网络体系。这个体系是以制度的形式得以强化和完善的,并延续了上千年。……正是在轮值轮训的制度下,中国传统音乐才会自上而下,自宫廷到地方官府,从军旅到寺庙有更多的相同、相通之处的。中国传统音乐之主脉上千年的历史时期内是在乐籍制度下得以发展和延续的,轮值轮训的制度是传承一致性的可靠保证。”[2]

所以看出,丰宁满族“吵子会”中的唢呐曲牌基本是由汉族传统曲牌构成。结合丰宁满族“吵子会”乐人的族群边界的移动特点可以看出,满族传统音乐文化的特征更多带有汉族文化的特点,尤其是北方汉文化区域向草原游牧区域过渡地带的满族传统音乐,更多带有移民文化的痕迹,并呈现出鲜明的汉族文化色彩。因此,假如我们以本质主义思维观照满族传统音乐难免会造成误读。因为,虽然从官方“非遗”项目的族性界定上看是满族音乐文化,但是若结合丰宁满族传统文化的发展历史语境可以看出,丰宁满族“吵子会”音乐是一种被重构的,被发明的“文化传统”。具体内容请参见本文第四部份的详细论述,此处不作赘述。

其次,豐宁“吵子会”音乐多为曲牌连缀结构。除了【起鼓】【凤阳歌】【鼓楂子】三个唢呐曲牌为固定的顺序演奏之外,其后的可以根据仪式的性质自由选取。如【八月桂花遍地开】【朝天子】【大开门】【秧歌调】【十二个月儿】【拥军花鼓】【满堂红】【我是一个兵】【打靶归来】,以及20世纪90年代的流行歌曲【夫妻双双把家还】(电影《天仙配》插曲)【纤夫的爱】【九妹】【九月九的酒】,等等。这些曲牌有的是传统的,有的是通过民歌、流行歌曲改编而来的。而且每个唢呐曲牌之间是各自独立的,其连接部分均用“长趟”(其节奏持续时间的长短,均有皮锣根据仪式现场场景而定)节奏型作为衔接。其次,“吵子会”唢呐曲牌音乐之间的衔接部分是由打击乐来填充(打击乐的节奏型主要有“起鼓”“七五”“加五”“加七”“长趟”“刹鼓”“加三”“老吵子”)。其中打击乐曲牌【斗鹌鹑】(单斗、双斗),是最为华彩部分,也是整个音乐的高潮部分,最后用【老吵子】作为衔接过渡,进入结束部分,由皮锣预示进入“刹鼓”阶段,整个乐曲的结束都是由打击乐完成。

(二)乐器构成与组合特征

1.乐器构成

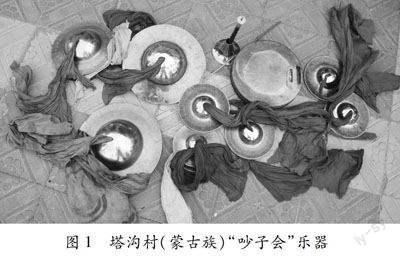

“吵子会”乐器主要有:皮锣、大鼓、大钹、大铙、小钹、小叮当、大锣、唢呐、笙(图1、2)。八间房 比如2016年5月的八间房民俗庙会中,为了应付官方举办的展演的需要,临时加入了笙这件乐器。、厢黄旗、黑山嘴、塔沟村、古房村、凤山等村“吵子会”乐班基本都不用笙。主要会演奏的乐手几乎没有。皮锣演奏员为整个乐队的指挥(图3),在整个“吵子会”音乐的演奏中至关重要,它直接决定打击乐演奏“长趟”音乐时间的长短,以及整个音乐何时收束。因此,皮锣是整个乐队的节奏灵魂。唢呐(早期用小海笛),基本上是汉族地区流传的乐器。唢呐音乐与打击乐相互穿插形成的整个曲体的旋律结构。

早期的“吵子会”音乐的旋律曲牌是由2支海笛吹奏,但是由于其演奏技术较难掌握,另外也很难买到,所以基本是由唢呐来取代。其他打击乐器与汉族乐器没有区别,甚至是“吵子会”的所有乐器均是从汉族地区购买 据八间房“吵子会”传承人陈安良说,基本都是从北京、保定的乐器厂订购的。。早期海笛的音乐记谱是用工尺谱来记写,但是后来为了传承的需要,由丰宁县文化馆进行搜集整理,改由简谱记写。如《中国民间器乐集成·河北卷》(“吵子会”词条)介绍,各地使用的海笛调门不同,因只有一件旋律乐器,所以对于使用何种调的海笛要求并不严格。海笛吹奏的指法分为正宫调和小工调两种。下表是以C调为例的海笛指法与音域表。[3]880

2.乐器组合特征

丰宁“吵子会”乐器组合的基本特征:其一,吹管乐器与打击乐的相互配合,以曲牌联缀形式构成的一种大型的吹打乐曲体结构;其二,乐器的组合形式主要分为两种:打击乐与唢呐伴奏相互配合(如【凤阳歌】【柳新年】),以及单独的打击乐曲牌,如【斗鹌鹑】【老吵子】(在皮锣的指挥下,打击乐极富艺术表现力)。

(三)“吵子会”音乐的风格特点

唢呐与打击乐的合奏部分的音乐的结构与风格相对比较规整与平稳,纯打击乐环节,多运用模仿性节奏进行互动对话。如【单斗】【双斗】(又称【斗鹌鹑】 也是汉族传统的打击乐曲牌,在河北丰南地区都有流传。参见中国民间器乐集成编辑委员会编:《中国民间器乐集成·河北卷》,中国ISBN中心出版社1993年版,第871页。)。比如,古房村“吵子会”的打击乐的双斗(谱例1)、单斗之间连接较为紧密,而且节奏曾递减式结构,大鼓、小镲、皮锣(此处用小镗锣代替)与大钹、大镲之间形成富有层次感的交流对话,两声部之间的基本上是保持了原样重复的二部模仿节奏。

(四)旋法特点

1.唢呐曲牌的音阶、调式特点

其一,音乐的音阶多以五、七声音阶为主,调式多为商调式、羽调式;其二,旋律节拍多为四二或四三的变换拍子构成 据丰宁县文化馆1985年3月編辑的《民间吹打曲·吵子会》中有关八间房“吵子会”唢呐与打击乐曲牌的记谱来看,均记写为四一拍子,笔者认为这种记谱值得商榷,因为中国传统曲牌音乐多是以两拍子、三拍子、四拍子的节奏出现的,“吵子会”音乐的记谱类似于我国戏曲音乐中的“垛板”“加垛”,整个旋律中只有强拍子。但是其唢呐演奏的【八月桂花遍地开】是一首四二拍子音乐,据笔者观察,其打击乐的节奏并没有多大变化,与演奏其传统曲牌类似,所以,丰宁“吵子会”在20世纪80年代的记谱存在一些问题。。

2.旋律形态与风格特征

其一,“吵子会”唢呐曲牌的音乐旋律基本是由四、五个乐段构成,基本是通过原样(或稍微变化)重复构成的;其二,“吵子会”音乐的旋律质朴,起伏较小,较少有装饰性的旋律出现。

3.打击乐节奏特征

打击乐器中大鼓的节奏比较复杂,当唢呐演奏时通常由大鼓、小镲进行烘托,大镲、大钹一般较少使用。主要还是考虑到突出旋律乐器的声音的原因。通常用“起鼓”“单七三”“七五”“加五”“加三”“老吵子”“长趟”“刹鼓”等称谓,这是“吵子会”乐人自我传承过程中对打击乐中的节奏鼓点进行的简称,也就是有几个鼓点就称“几”(谱例2)。比如所谓“七五三”就是结尾打击乐七下、五下、三下。当然,一般是以奇数点作为鼓点的节奏型。从“吵子会”记谱形式来看,也带有典型的“表述性记谱” 表述性记谱(宽式记谱法)只记录音乐的框架,属于局内人性质的记谱,通常是用于表演者的记谱。而描述性记谱(严式记谱法),多是较为详细记录整个音乐的内容,属于局外人性质的记谱,多用于音乐分析,为研究者提供的记谱。(民族音乐学家内特尔有关记谱法的研究中,将记谱分为表述性记谱、描述性记谱两种,或称“局内人的记谱法”“局外人的记谱法”,具体参见布鲁诺内特尔《民族音乐学的记谱问题》,载张伯瑜编译《西方民族音乐学的理论与方法》,中央音乐学院出版社2007年版,第47-74页)。的特点。对鼓点的记录中只交待有几个鼓点并没有详细的提到“描述性记谱”的要求。比如,南营子村“吵子会”打击乐鼓点依次为:【五七五】【四七三】【七五、四五】【短七三】【单斗】【七三、三七五短】【五下斗】【短七五】【两下长】【四七一】【单三七五、长七五】【短七五】【五七、七五】【七五长】【四三、七五】【三三七五】【双斗】【三斗归一】。

(五)记谱法的变迁

吵子会早期用的是工尺谱。后来在传承的过程中受到西方文化的影响,基本都是用简谱作为记谱方式。主要还是由于20世纪80年代,丰宁县文化馆的采录工作者的记谱观念有关系,考虑到其音乐传播的效应,所以在搜集采录八间房“吵子会”乐谱的时候基本上采用了简谱的方式进行记谱。而传统的工尺谱记谱方法由于其传播效应的有限度,导致其在传承的过程中逐渐消失,目前只能在南关蒙古族乡古房村看到相关曲牌的工尺谱。同时看出,丰宁满族“吵子会”音乐的记谱方式由早期的以工尺谱(工尺字、工尺歌)为代表的“表述性记谱”的方式,更加注重局内人的记谱规则,其目的是便于其传统音乐的内部传承,但是随着时代的发展,传统音乐文化更加注重其传播受众效应。因此,在政府文化部门的主动参与下,改变了“吵子会”音乐的记谱方式,改为以“描述性记谱”为书写方式的记谱原则,逐渐发展为适用于局外人演奏与研究的一种记谱方式,即简谱的记写形式。因此看出,丰宁满族“吵子会”记谱方式与观念的转变也体现出中国传统音乐文化的发展、传承也经历了传统化与现代性的二维建构过程。

(六)“吵子会”音乐的仪式功能

与冀中“吵子会”略有区别,丰宁“吵子会”主要用于满族春节灯会、花会仪式中的请神、游神仪式中。尤其是春节灯会中在三官庙的请神、祀神环节中“吵子会”必不可少。它不仅担负起祀神的仪式文化功能,同时作为“吵子会”乐班也承担起整个灯会中领头的作用。“吵子会”乐班通常跟随三官轿后面起到祀神与信号(提醒香客前来祀神)的作用。所以,整个乐班中敲击皮锣的乐手至关重要,担负起整个乐队的指挥作用。所有乐器的进入都要看站在乐队正前方的敲皮锣的乐手,包括乐队中间的大鼓也是这样,因此,“吵子会”乐班中的“皮锣”的作用至关重要。

(七)丰宁“吵子会”班社之间音乐的比较研究

结合田野影像资料看出,丰宁八间房、窄岭、厢黄旗、黑山嘴、塔沟、古房等村的“吵子会”的乐器构成、曲牌构成、音乐形态等方面基本相同,可以看出他们与八间房村“吵子会”音乐之间密切的传承关系。同时说明:丰宁不同村寨“吵子会”乐人的族群身份不同(横跨满、蒙、汉),但是其音乐的曲牌基本一样,甚至是【鼓楂子】之后的即兴曲牌的选取也是一致的,都采用了【八月桂花遍地开】作为唢呐音乐。其次,上述村寨之间的“吵子会”音乐的曲体结构基本相同。比如【起鼓】【凤阳歌】(谱例3、9)【单斗】【双斗】【蛇番】(谱例4) 谐音“十番”“武十番”,为一种汉族民间打击乐种类。等。还如丰宁南关蒙古族乡古房村“吵子会”(蒙古族)曲牌有六套:【七五三】【凤阳歌】【豆黄】(斗鹌鹑)、【长天论】【朝天子】【过场】【备马令】【工尺上】【小开门】。整体看来与八间房的有很多相似之处,足以看出它们之间密切的传承关系。

总之看出,丰宁“吵子会”音乐是一个跨族群性质的民间吹打乐种,其音乐曲牌的本质属性具有典型的汉族传统音乐文化元素,只不过在丰宁人口族性变迁的三个历史维度中,其用乐人的族性身份会根据其所处的当下主流社会文化认同的需要做出有选择性的“结构性失忆” 许多民族志显示,以忘记或虚构祖先以重新整合族群范围,在人类社会中是相当普遍的现象称为结构性失忆(或“谱系性失忆”)。(参见王明珂:《华夏边缘:历史记忆与族群认同》(增订本),浙江人民出版社2013年版,第21页)。。因此,从音乐形态的分析来看其具有鲜明的汉族传统音乐文化特点,但是随着其音乐的族群边界与音乐认同的变迁,当下的“吵子会”音乐则呈现出一个鲜明的跨族群特性,即满、蒙、汉特点。因此可以说,正是由于丰宁“吵子会”在过往的历史维度中不断的跨越不同族群的边界,由此造成其音乐文化认同的不同,亦即“移动的边界,身份的变色龙”。

二、八间房“吵子会”音乐分析

(一)八間房“吵子会”曲体结构的两种类型

主要分为固定曲牌与不固定曲牌结构。固定曲牌结构是由16部分构成,即:【起鼓】——【凤阳歌】——【柳新年】(谐音【柳青娘】)——【鼓楂子】——【七五】【万里花】——【斗鹌鹑】(单斗,古房村称【豆黄】)——【小磨坊】——【水涟音】——【天琴歌】——【祭腔】——【扫地风】——【蛇番】(谐音“十番”)——【串铃】【打新春】——【二搁截】(娃娃、小对武)【斗鹌鹑】(双斗)——结尾【老吵子】。在仪式时间较长的活动中通常是反复演奏。其中从【起鼓】到【万里花】之间是固定的程序进行演奏,其后则可以不固定,可以加入其它曲调,如流行歌曲、改编创作的民歌曲调。曲牌的选取可以由唢呐乐手临时决定。比如演奏一些当下比较熟悉的创作乐曲,如【八月桂花遍地开】【满江红】等等。但是,随着现代化、流行文化的影响,目前八间房“吵子会”乐手在民俗灯会的游神活动中通常在演奏完固定曲牌之后的环节中唢呐会加入一些流行歌曲、改编创作民歌音乐来活跃仪式气氛。同时,临时曲调的选择依“吵子会”乐手参加的仪式性质有关系。比如参加红事中要吹一些比较喜庆的曲牌,白事中可以吹一些比较哀婉的曲牌。所以看出,丰宁“吵子会”音乐在现代化的生存语境中变的因素不可避免。在流传过程中,受到北方汉族戏曲音乐的影响(主要是河北梆子),形成了丰宁县域内跨族群传播的一种民间吹打乐形式。

丰宁“吵子会”音乐通常分为两种:一类是唢呐曲牌与打击乐相互配合的吹打乐。如【起鼓】【凤阳歌】【柳新年】【鼓楂子】【七五、万里花】【小磨坊】(句句双)【水涟音】;另一类是单纯的以打击乐为主的传统曲牌。如【斗鹌鹑】(分为单斗、双斗)【老吵子】。可以看出,“吵子会”音乐基本是以吹打乐构成的音乐曲牌形式,单纯的打击乐曲牌相对较少。其次,尤其是在唢呐与打击乐相互配合的曲牌中,若唢呐音乐处于休止阶段,此刻打击乐曲牌基本承担的就是补充与过渡角色。通常有:“单七三”“七五”“加三”“加五”“长趟” “长趟”演奏的时间长短由皮锣乐手控制,会根据现场情况,结合刹鼓前的预备动作提醒乐队,准备结束,进入刹鼓阶段。“老吵子”的节奏型作为旋律语汇的补充。整个打击乐中“长趟”的节奏长短完全由皮锣指挥的时间而定。每个曲牌结尾处用长趟作为过渡,最后引出下一个曲牌。

(二)八间房满族“吵子会”基本鼓点的隐喻特征

其一,“起鼓”“刹鼓”的节奏型是整个“吵子会”音乐开始与结束时的基本固定节奏型;其二,“长趟”鼓点节奏型是填充、连接某一唢呐曲牌内部音乐之间的,其节奏时间的长短完全由掌握皮锣的乐手依据仪式现场情况决定;其三,“老吵子”音乐基本上是用在曲牌音乐靠近“刹鼓”部分;其四,“单七三”“加七”“加五”“加三”“七五”上述固定的节奏型也是用于连接唢呐曲牌内部各乐句之间的打击乐节奏型;其五,丰宁“吵子会”打击乐的固定节奏型都是属于奇数鼓点的节奏,这种节奏型布局或许是符合人的听觉审美习惯而已。比如“单七三”“加七”“加五”“加三” (谱例5、6、7、8)。所以通过对八间房“吵子会”打击乐基本节奏型态的分析看出,“数”的概念是中国北方传统锣鼓乐中别具深层的审美思维,这种“数”的概念呈现出中国人的听觉思维美学。尤其是以奇数为代表的北方十番锣鼓的节奏集合概念,更体现出打击乐传统乐思的一种收束性,稳定性思维。这与张伯瑜教授提出的中国锣鼓乐节奏构成的“数式概念”十分吻合。他认为:“由于中国锣鼓乐的节奏是在‘数的思维下展开的,数也就成为了中国锣鼓乐节奏的基本特性之一。其具体体现即为中国锣鼓乐的各种节奏是以击数来划分的。不同的击数既可以形成不同的时值组合排列,又可以形成不同强弱律动关系,也即可以形成不同的节奏。由于中国锣鼓乐在击数上所呈现出的某些共同性和一致性,所以,只用几种不同击数所形成的节奏模式便可以概括中国锣鼓乐整体节奏的一般特性。因此,我们称这种击数模式为‘数式。换句话说,数式是在以数量表示节奏类型和节奏特性的方式下所形成的节奏模式。”[4]基本的节奏鼓点如下:

同时也看出,作为中国北方十番锣鼓乐为代表之一的丰宁满族“吵子会”打击乐节奏型中“七”的概念比较浓郁。如张伯瑜教授认为:“中国锣鼓乐节奏的时值组合共包括四种节奏数式,即:一、三、五、七。在以往对十番锣鼓等锣鼓乐的研究中,不少学者已注意到并且提出了在节奏构成上的一、三、五、七的特点。甚至有人提出:‘在祀曲音乐里,人们首先崇拜的数是‘七。并用‘七去串连一系列的自圆其说的幻想故事。”[4]可以看出,学界对中国北方锣鼓乐的分析不单停留在艺术形态的逻辑结构的分析上面,同时这种打击乐节奏概念的形成甚至与人的信仰观念也联系在一起。所以,丰宁满族“吵子会”的打击乐的艺术形态结构与中国北方汉族地区流播武十番锣鼓乐基本一致,并没有真正体现在鲜明的满族传统音乐文化的特色。

(三)丰宁八间房满族“吵子会”音乐代表性曲牌分析

1.【凤阳歌】(谱例9)

【凤阳歌】是典型的汉族传统曲牌。它是“吵子会”中使用频率最多、最广泛的一首唢呐曲牌。【凤阳歌】的旋律发展手法基本上是采用了用后两句作为乐汇发展的手段进行不断的变化重复。整个曲牌基本是由五个乐句构成,前四个乐句带有起承转合的特点。但是在旋律发展过程中不断会加入了新的元素,致使其后面的旋律发展过程中逐渐转换结束音的进行重复变奏。曲牌的旋律多为七声性商调式。每个乐句结束部分使用打击乐作为衔接过渡。皮锣与小钹(小镲)的节奏与唢呐的节奏基本一致。大鼓的节奏多为变化性加花。唢呐旋律结束之后基本上由打击乐作为补充作为过渡。“吵子会”音乐中的【凤阳歌】曲牌与打击乐配合默契。最后以打击乐作为整个曲牌结束的结尾。【凤阳歌】中的小镲与唢呐的节奏基本相同,大鼓与小镲在整个音乐进行中一直保持持续性与唢呐的节奏基本一直,小镲、大鼓与唢呐曲调节奏一致。丰宁“吵子会”中的唢呐曲牌【凤阳歌】与南方流传过来的【凤阳歌】曲调有很大差别,这属于“凤阳歌家族”系列的曲调。它们之间有时候只是曲牌名字的相同,但其音乐旋法有时则差别很大。我们知道,“从明代到清代,从凤阳到北京,从民歌到曲牌,以至繁衍成一个庞大的【凤阳歌】家族,……当我们提到【凤阳歌】时,便会使我们想起‘说凤阳,道凤阳……。虽然这不是一首很有代表性的歌,但这只是【凤阳歌】中的其中之一,实际上不少其他小曲也被称为是【凤阳歌】。”[5]

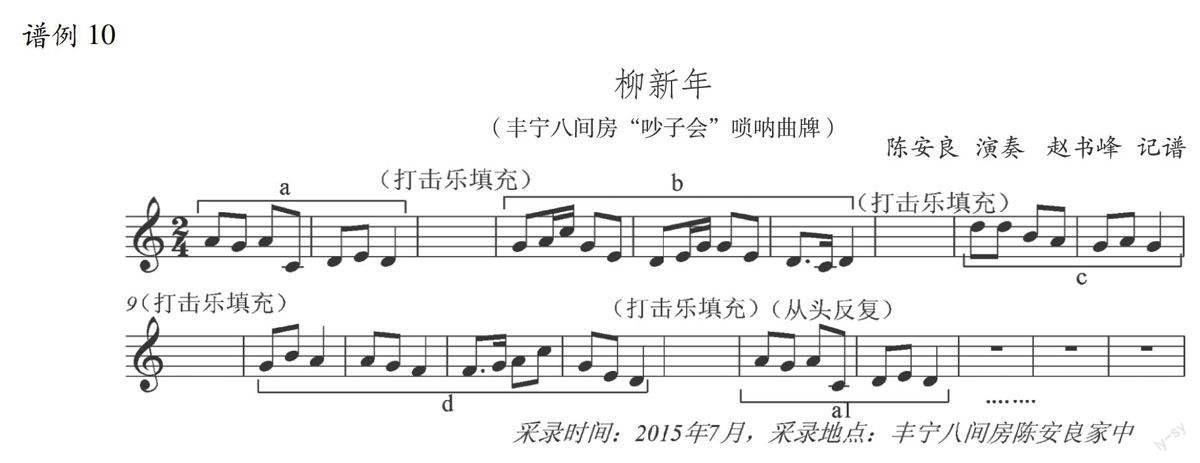

2.【柳新年】(谱例10)

它是八间房“吵子会”音乐中的常用曲牌。有的地方称为【柳青娘】 是由于语言发音的不同造成的。,也是一首汉族传统曲牌。【柳新年】曲牌是由四个乐句构成,中间由打击乐作为补充,属于五声性的商调式,4、7属于偏音。该曲子是“吵子会”中的唢呐曲牌,是由一个四乐句的旋律组合而成。其曲体结构是基于四句体基础上的变化性重复。该四句体结构通常由打击乐作为连接与补充。据《中国音乐词典》解释为:它通常是一种京剧伴奏音乐,由北曲变化而来。也通常用于唢呐演奏,用于激战场面,又名【备马令】。[6]239凤山南营子“吵子会”音乐曲牌也是这样称呼。可以看出,很多曲牌在传承过程中由于语言发音的不同造成在曲牌流变过程中不但有旋律的变化,同时也造成曲名的变迁。

3.【鼓楂子】(谱例11)

它是丰宁八间房“吵子会”音乐的一首传统曲牌。由三个乐句构成,落音为5音。五声性徵调式音乐。曲体结构是四句体的不断循环重复。紧接【鼓楂子】曲牌之后,加入了曲调轻快活泼的【小磨坊】,与前面的打击乐情绪形成鲜明的对比。其后的音乐,“吵子会”乐手可以根据具体仪式场景进行自由选择。

4.【小磨坊】(谱例12)

它属于汉族传统音乐的曲牌之一,多流传于北方汉族民间地区。属于五声性羽调式结构。旋律开头通常带有原样重复的,带有句句双性质的旋律叠加而成。由五个乐句构成。整个曲牌旋律多以la、do、mi为骨干音。据《中国音乐辞典》解释:它原来是京剧的伴奏曲牌。主要源于梆子腔的过场音乐。多用于行路、打扫、上朝、回府等场面。[6]431所以,通过对丰宁“吵子会”音乐的分析与描述可以看出,该曲牌的族性特征绝不是原生性的,基本是由汉族传统音乐元素构成的。据当年首次采录丰宁“吵子会”音乐的县文化馆馆员杨希瑞先生说,八间房“吵子会”的曲牌很多都是来自戏曲曲牌,很多曲牌都是在传承的过程中出现差错,后人叫的曲牌很多都是谐音。 笔者于2016年7月5日在丰宁县“非遗”中心对杨希瑞先生的访谈。如凤山镇南营子村“吵子会”打击乐曲牌也受到汉族戏曲音乐的影响。“在二十四首打击乐曲目基础上,融合了戏曲以及汉族等其他民族打击乐成份,使之更加完善,形成了现今较为完整的一套民间打击器乐。” 参见凤山镇国家级非物质文化遗产代表性项目申报书,由丰宁县“非遗”中心2015年7月提供。该曲牌之后加入【水涟音】【天琴歌】把乐曲又推向了一个小高潮,引出精彩的打击乐【斗鹌鹑】(单斗)。

5.【斗鹌鹑】

它是打击乐的华彩部分。主要分为【单斗】【双斗】。其节奏密集紧凑。这是一种传统的纯打击乐曲牌,中间无唢呐加入,主要靠两种打击乐之间的相互呼应与模仿形成的二声部,带有一种对话的文化隐喻。主要是皮锣、大鼓、小镲与大钹、大镲之间的相互呼应与模仿。一般是以一小节为单位的模仿为主。皮锣、大鼓、大钹、小镲等乐器之间形成相互追逐与逃逸的四部模仿声部,使整个打击乐气氛形成高潮。同时印证了“吵子会”音乐带有“吵闹”“吵杂”的声音场景(两个小镲、大鼓作为补充,与大钹、大镲之间形成二声部模仿,大鼓的节奏较为复杂。“单斗”前后加入“长趟”作为过渡。为唢呐进入提供准备。一般有单斗、双斗部分都是展现打击乐技巧的机会,此时无唢呐音乐。

(1)【斗鹌鹑】(单斗)(谱例13)

(2)【斗鹌鹑】(双斗)(谱例14)

【双斗】的打击乐曲牌相对于单斗部分的打击乐更具有艺术表现力,而且节奏比较密集。一般是由【单斗】曲牌做引子,然后在高潮部分引出【双斗】,然后又以【单斗】曲牌结束。形成相对收束性强的三段体结构,并且各乐段之间形成了一个比较鲜明地的对比。皮锣、大钹、大镲与大鼓、小镲之间形成一个模仿性的卡农声部。当然,这是中国传统器乐曲牌自身在长期的社会历史積淀中逐渐形成的一种逻辑结构思维,也是传统打击乐之间彼此交流的一种“鼓语”。【斗鹌鹑】(双斗)达到了全曲的高潮,随后用【老吵子】结束全曲。

6.【老吵子】(谱例15)

它是一首“吵子会”结尾部分的打击乐曲牌,吸收了中国戏曲音乐的有板无眼的节奏特点。其音乐的节奏特点急促热列,尤其是大鼓的节奏形成一种强有力的节奏动力,使整个“吵子会”的打击乐之间形成一种既呼应又有配合的节奏组合,使整个“吵子会”音乐推向最后的高潮。

总之,通过对丰宁八间房“吵子会”音乐曲牌来源与形态的分析,笔者认为,作为丰宁满族最具代表性的“传统乐种”,它明显受到汉族传统音乐文化的影响(如八间房、厢黄旗、黑山嘴等“吵子会”音乐曲牌:【凤阳歌】【朝天子】【玉芙蓉】等等)。其曲牌多来源中国北方戏曲音乐中,如【小开门】(京剧曲牌与河北梆子)【句句双】(河北梆子常用曲牌)【娃娃调】(河北梆子【梆子娃娃】音乐)【小磨坊】(京剧伴奏音乐)【备马令】(戏曲音乐曲牌)等,以及如【老吵子】)四一拍的這种有板无眼的板式特点明显受到戏曲音乐的影响。同时丰宁“吵子会”音乐的这种风格气质带有鲜明的中国民间打击乐中的“武十番”特征,与汉族传统音乐文化的渊源十分密切。第三,从丰宁“吵子会”曲牌的早期记谱法以及音乐所属的宫调系统来看,属于典型的汉族传统音乐特点。比如唢呐曲牌音乐的宫调系统,如八间房“吵子会”的【小开门】曲牌中则使用“小工调”(1=D)的调高,以及早期的“小海笛”的调高也属于汉族传统音乐的宫调系统;第四,从丰宁“吵子会”打击乐的形制特点来看,均属于汉族民间流传的传统乐器。总之,从丰宁“吵子会”音乐的曲牌特性、节奏特点、宫调系统、乐器形制等等因素考察,均属于受到汉族传统音乐文化的影响,是在清廷推行的“满汉一家”政治语境的影响下汉族移民文化重构的结果。

三、八间房与南营子村“吵子会”曲牌构成比较 丰宁“吵子会”各个班社之间的音乐具有典型的汉族传统音乐文化的元素,很多音乐曲牌基本是来自于汉族传统曲牌,如戏曲音乐、民间器乐曲牌。同时各个班社之间的音乐曲牌也有很多相似之处。

(一)八间房“吵子会”曲牌

1.常用曲牌

共十六部分组成(按顺序演奏):【起鼓】【凤阳歌】【柳新年】【鼓楂子】【七五、万里花】【斗鹌鹑(单斗)】【小磨坊】【水涟音】【天琴歌】【斗鹌鹑(单斗)】【祭腔】 是冀中“吵子会”的音乐曲牌【张飞祭抢】的谐音。【扫地风】【蛇番、串铃、打新春】【二隔截】【斗鹌鹑(双斗)】【老吵子】(结尾)。它是八间房“吵子会”音乐中相对比较固定的传统曲牌,但是在【鼓楂子】之后可以根据特定的仪式场景有选择性加入传统或现代的曲调。

2.可加入的其它唢呐曲牌

主要有:【大开门】【小开门】【小开门】。首先是京剧曲牌。亦称小拜门。以胡琴或笛演奏,曲调明朗、流畅,常用于更衣,写信、打扫、拜贺、上朝、回府以及皇帝、皇后上场等场面。同时也是一首唢呐曲,是山东、河北等地广为流传的民间器乐曲牌,有多种演奏版本。赵春峰整理的【小开门】,以联奏的形式,在【开门】曲牌之后,接河北梆子音乐【行水令】【梆子娃娃】,成为完整的器乐独奏曲。旋律活泼谐趣,具有河北民间音乐的风格特点。(参见(参见中国艺术研究院音乐研究所,《中国音乐词典编辑部》编《中国音乐词典》,人民音乐出版社,1984年版,第431页)。(小工调 传统调高称谓。工尺七调之一。 在工尺谱的调式里,小工调是等同1=D。据《中国音乐词典》解释:“民间流传在笛上翻七调的宫调系统。明、清以来,民间音乐中用以表示调高标准的七调(七均)。一般根据曲笛孔序所示各调工尺字音位的相互关系以定调名,而以‘正调(正宫调)或‘小工调为基础。远在清代康熙之前,即有这种翻七调的技术。……方法是以‘小工调为基础调。翻调时,即以‘小工调的某一字为新调的‘工字,作为新调的调名。……上列七调中,以正宫调(G)、乙字调(A)、尺字调(C)、小工调(D)为最易吹奏的常用四调。”(参见中国艺术研究院音乐研究所,《中国音乐词典编辑部》编《中国音乐词典》,人民音乐出版社,1984年版,第269-270页)。)【朝天子】【玉芙蓉】【句句双】【娃娃调】【天晴歌】【送情郎】【扫地风】【离别曲】【靠白龙】【垮腔】【海琴歌】【工尺上】【雁过南】【苏武牧羊】等,以及流行歌曲、民歌改编的曲调。其中大部分曲牌是流播于汉族地区(如京津冀鲁等地民间器乐曲牌)的传统民间器乐曲牌。

(二)凤山南营子村“吵子会”曲牌

1.常用曲牌

主要有:【娃娃调】【庆新春】【备马令】【单磨坊】【双磨坊】【将军令】【闹雪灯】【八匹马】【过街楼】【斗鹌鹑】【斗鸳鸯】【斗蛐蛐】【六扇一】【句句双】,等等。另外也会加一些通俗曲子在里面,如【八月桂花遍地开】【大秧歌】等等。只要是节奏鲜明,能合上鼓点,都可以加进去。

2.后来吸收的曲牌

【凤阳歌】 凤阳歌绞八板,唢呐曲。由民间器乐曲牌【凤阳歌】【八板】构成。流传于山东西南地区。常用于农村的喜庆场合。慢板旋律明快爽朗,富于歌唱性;快板旋律活泼热烈。(参见中国艺术研究院音乐研究所、《中国音乐词典编辑部》编《中国音乐词典》,人民音乐出版社,1984年版,第106页)。【六下一】【过街楼】【八匹马】【斗鸳鸯】闹雪灯】【将军令】 曲牌名。原是一首极为流行的大型民间器乐曲,旋律雄壮豪迈。各地的旋律、结构和使用乐器不尽相同。一般以唢呐吹奏,锣鼓配合,声势很大。(参见中国艺术研究院音乐研究所、《中国音乐词典编辑部》编《中国音乐词典》,人民音乐出版社,1984年版,第204页。)也是十番锣鼓中的一种曲牌。【备马令】 八间房“吵子会”曲牌又称【柳新年】(【柳青娘)),实则同属一个曲牌。【双磨房】【单磨房】【娃娃调】【句句双】 民间器乐曲中一种重复曲调的手法。即一句后继以完成相同或稍有变化的反复。因每局都成双,故称句句双,也称为“重复”。有时原句与反复句用独奏和齐奏交替演奏,有如一唱众和。如【山东唢呐曲】大双双句。(参见中国艺术研究院音乐研究所,《中国音乐词典编辑部》编《中国音乐词典》,人民音乐出版社,1984年版,第204页)。【队伍】【满堂红】【鸡毛猴】【红绸舞】【送亲人】【八板】【闹新春】【十样景】【稚歌】【斗蛐蛐】【小磨坊】 曲牌。京剧伴奏乐曲。源于河北梆子戏的过场音乐。多用于行路、打扫、上朝、回府等场面。(参见中国艺术研究院音乐研究所,《中国音乐词典编辑部》编《中国音乐词典》,人民音乐出版社,1984年版,第431页)。,还有一些现代歌曲。

两者的区别是南营子村没有皮锣作为整个乐队的指挥,由大鼓代替,而八间房“吵子会”所有的乐器都要由皮锣进行指挥。

四、“吵子会”音乐的生成语境分析

首先,明代的移民文化对于丰宁满族自治县传统音乐文化的构成带来重要的影响。尤其是明代在各个郡县设立的卫所制度,为以汉族为主体的移民文化的传播与涵化提供了首要的可能。据清张廷玉等撰《明史·志第六十五·兵一》(卷八十九)记载:“明以武功定天下,革元旧制,自京师达于郡县,皆立卫所。”[7]如明洪武三年(1370年)在这里设置“宜兴守御千户所”。这些以“从征”“归附”“谪发”为主体构成的卫所军户文化,尤其是从山东、河南、山西等地迁徙而来的汉民军户所携带的母文化对于丰宁本土以满、蒙为主的传统文化的冲击巨大。在某种程度上,增强了丰宁以满、蒙为主的传统音乐文化的涵化作用。其次,丰宁满族“吵子会”音乐是清廷以来汉族传统音乐传播背景下的一种文化产物。因为其音乐基本是由北方民间器乐曲牌、戏曲音乐曲牌构成。也是清代以来到20世纪80年代期间过往的三个历史变迁语境(清到民国时期、民国时期到20世纪80年代、丰宁成立满族自治县到当下)中,由于族群边界的移动造成的音乐文化认同的变迁使然。类似于汉族传统音乐发展变迁的一个“再现的三部曲”,亦即“‘结构性失忆的三部曲”。所以,当下的丰宁“吵子会”音乐其实带有鲜明的主观建构论色彩。第三,“吵子会”音乐的汉族文化元素同时也体现出乐人的日常艺术实践密切相关。据笔者调查发现,八间房“吵子会”乐人大多是本村的河北梆子演员,从小受到汉族戏曲音乐元素的滋养,因此,它在历史的发展变迁中会明显受到戏曲音乐的影响。第四,当下的“吵子会”音乐的记谱方式由早期以工尺谱为主的世代传承,到在20世纪80年代改为以简谱为音乐语言书写载体的传承方式。早期以口传心授为主的传承模式逐渐被固定的节奏模式的简谱所取代。第五,丰宁“吵子会”音乐曲牌的构成基本是汉族传统音乐文化特征,这是明清以来俗曲在官方与民间传承的结果。当然与唐代以来历代王朝推行的轮值轮训制度有很大关系,以至于形成当下遍布全国各地的民间音乐曲牌具有惊人的一致性。虽然这些曲调会有很大差异,但是从曲牌名称来看,这是曲牌家族形成的一个重要原因。当然,曲名相同曲调变异现象则是因为某些曲牌在流播的过程与当地传统音乐文化相互融合涵化的结果使然。因此,“吵子会”音乐的很多传统曲牌,如【朝天子】【玉芙蓉】【凤阳歌】【大开门】等等,与其他汉族地区流传的曲牌曲调则有明显的不同。

总之,丰宁县域内流播的“吵子会”音乐是汉族传统音乐文化自清朝以后在丰宁县域内的流播变迁的结果。无论从乐器构成、曲牌构成、宫调系统、乐人的客观族性变迁的历史维度等方面来看,这里的“吵子会”音乐其实就是汉族传统音乐随着移民迁徙的一种文化产物。无论其族性以及音乐认同如何变迁,其原本的音乐文化属性均带有鲜明的汉族传统音乐特点。

同时,我们认为,南营子村“吵子会”音乐起源是清军军乐的遗留的说法,由于没有实际的历史文献可查,仅凭口述文献很难具有说服力,因此亟待我们进一步寻求历史证据。笔者认为,从八间房、南营子村“吵子会”音乐曲牌、演奏技法、音乐术语表述、宫调系统、礼俗用乐功能等各方面综合分析,两者之间并无多大区别(比如八间房与南营子村“吵子会”演奏术语与曲牌构成则是基本相同,比如“起鼓”“刹鼓”“单七三”【凤阳歌】【斗鸳鸯】(分为单斗、双斗)。它可能是清代以来的北方汉族民间吹打乐在丰宁县域内流播发展变迁语境下形成的两种不同分支而已。至于南营子村“吵子会”音乐所谓的“清军军乐”遗留产物,值得我们进一步去深入研究。

五、满、汉“吵子会”音乐文化的比较研究

首先,满汉“吵子会”音乐的曲牌构成比较。汉族“吵子会”是目前流播于北京京南、河北保定、廊坊等地的一种民间吹打乐。主要有:河北高碑店撞河村“吵子会” 河北保定撞河村”吵子会”的传统曲牌有【一枝花】【钻天】【花湖上】【下神】【豆叶黄】【翠太平】【刘海】【高升】【争春】【过楼】【赶子】【绣球】【昭君出塞】【进宝】。(由中国艺术研究院音乐学博士研究生张月同学于2016年1月29日提供。)据河北大学艺术学院齐易教授考察得知,河北高碑店市前南里村汉族“吵子会”的曲牌构成主要有:【起鼓】【套鼓】【全身注】【谋事成】【心有数】【万事兴】【庆丰收】。参见齐易、吴军《高碑店市前南里村吵子会考察手记》,参见《土地与歌》微信公共平台。http://mp.weixin.qq.com/s?、河北易县东庄“吵子会” 河北易县东庄村“吵子会”的音乐曲牌顺序有:【小黄旗】【石板鼓】【豆瓣黄】【小三旗】【碰头儿】【翠平花】【稻秧歌】【钻天儿】【双绣荣】【喜秧歌】【出群】【过楼】【滚钮轴儿】(石板锣的帽兒)【石板锣】(十面埋伏)【进宝】【起鼓三】【昭君出塞】(大通、二通)【昭君出塞】(曲一、老滑、打马、盘腔)等。与金坡村“吵子会”、河北徐水城北庄“吵子会”、保定徐水小次良“吵子会”、廊坊文安县新镇“吵子会”等等。冀中“吵子会”曲牌构成大致有:【昭君出塞】【七五三】【十棒锣】【张公赶子】【雁过南楼】【小钻天】【张飞祭抢】【三棒锣】【大、小豆叶黄】【凤头留海】【高升】【凤凰连】【十番鼓】【滚绣球】【醉太平】【草凤儿】【一枝花】【柳含烟】【顶云峰】【其二】【其三】【其四】【十禅星】【银藕丝】【凤阳歌】【太平年】【棒断桥】【勾葱】【钉大缸】【打枣】【行腔】【狮子坡】【一江风】【经堂月】【京腔番鼓】【半截铜】【三转锣】【柳叶青】【花花上】【拿天鹅】等104首。[3]885可以看出,冀中汉族地区的“吵子会”音乐曲牌与丰宁“吵子会”有一些相似之处。比如冀中“吵子会”中的【七五三】【凤阳歌】【大、小豆叶黄】,在丰宁八间房、窄岭、古房村的“吵子会”中经常有使用。还如,保定徐水小次良“吵子会”、廊坊文安县新镇“吵子会”,从乐队配置、乐器等方面与丰宁八间房、窄岭村“吵子会”区别不大。从乐种命名来说他们都是属于“吵子会”,那么,我们如何看待乐种名字相同但族性不同的问题?满汉“吵子会”音乐之间是否有一定的渊源关系?这是我们需要进一步思考的问题。

其次,两地的“吵子会”音乐都同属于京津冀文化圈内,但是却属于跨族群间的一个民间乐种。笔者认为,在豐宁满族自治县成立之前,这本属于同一个乐种与族性的北方汉族民间乐种,但是由于丰宁“吵子会”乐人族群边界的移动,造成了“吵子会”音乐族性的变迁。其实,京津冀区域内的“吵子会”从乐器配置、乐器形制、曲牌构成等方面有很多相似之处。比如丰宁满族“吵子会”的曲牌中的【朝天子】【工尺上】【娃娃调】与冀中“吵子会”的唢呐曲牌有很多相似之处。假如把满汉“吵子会”音乐的表演置于同一个表演语境中,我们很难区分他们之间的本质差异。如笔者观察到河北保定市容城县胜利庄“吵子会”的整个表演形式[8]与丰宁窄岭、厢黄旗、黑山嘴村“吵子会”之间没有本质区别。唯一的变化是满族“吵子会”用皮锣指挥,汉族地区的则用小锣领奏。相比而言,冀中“吵子会”音乐曲牌丰富,而且乐器配置包含了笙、管等乐器,演奏技法较丰宁“吵子会”相比有较高的炫技性。其次,冀中“吵子会”的工尺谱保存较好。丰宁满族“吵子会”乐谱是20世纪80年代由丰宁县文化工作者进行了重新建构,由早期工尺谱完全变为了简谱。

第三,相比满、汉“吵子会”乐手的吹奏技术来看,冀中汉族“吵子会”明显高于满族“吵子会”乐手的水平。但是他们之间在分享社会资源的结局却差别很大。比如保定易县北庄村的“吵子会”,在【出群】曲牌的表演中,6副大钹表现出高超的演奏技巧,带有很强的炫技性色彩。从演奏技巧上来看明显高于丰宁满族“吵子会”整体的艺术表现力。但是由于其带有少数民族文化符号,所以在国家级“非遗”项目的申报时,丰宁满族“吵子会”明显处于十分有利因素。而更具艺术表现力的冀中汉族“吵子会”只能申报省市级非遗项目。所以,满汉“吵子会”音乐虽然同处于同一行政区域权力管辖范围内,但是由于不同的族性特征,在分配国家与社会资源的竞争中的结局与命运明显不同。

结 语

通过对丰宁“吵子会”音乐形态的描述与分析,得出以下结论:首先,从丰宁“吵子会”的曲牌构成、乐器构成、唢呐乐器的宫调系统等因素,均属于典型的汉族传统音乐文化的特性,彰显其汉族传统音乐文化对它的深刻影响。其次,作为一种曲牌连缀性质的结构庞大的器乐套曲。它以汉族传统曲牌作为其音乐构成的主体,是汉族移民文化背景下的一种“结构性失忆”的文化产物。第三,丰宁满族“吵子会”音乐艺术形态彰显中国北方汉族武十番艺术形态的典型特征,尤其是其打击乐节奏形态的组合特点具有鲜明的“数式概念”。总之,通过对丰宁满族“吵子会”音乐本体与风格特征的分析与描述,可以看出:作为一种跨族群特性的中国传统音乐文化,丰宁“吵子会”音乐的总体特征呈现出鲜明的汉族文化特点,无论其音乐本体还是其艺术风格都与中国北方汉族地区的民间吹打乐特点不无二致。然而,当下的丰宁“吵子会”音乐却带有跨族群(满、蒙)特点,若结合其长期的社会历史发展语境分析来看,它实际上就是汉族传统音乐文化自清代以来,受制于其所处的那个时代的政治、社会、文化主观认同的制约,被动建构而成的一种“被发明的文化传统”,这种所谓“新的”文化传统就是满族“吵子会”音乐。

参考文献:

[1] 河北省丰宁县地名办公室.河北省丰宁县地名资料汇编(内部发行)[G]1983:294.

[2] 项阳.轮值轮训制——中国传统音乐主脉传承之所在[J].中国音乐学,2001(02).

[3] 中国民间器乐集成编辑委员会.中国民间器乐集成·河北卷[M].北京:中国ISBN中心出版社,1993.

[4] 张伯瑜.中国锣鼓乐的节奏构成[J].中央音乐学院学报,1991(03).

[5] 陈玉琛.明清俗曲研究[M].北京:北京图书出版社,2011:456-457.

[6] 中国艺术研究院音乐研究所,中国音乐词典编辑部. 中国音乐词典[G].北京:人民音乐出版社,1984.

[7] (清)张廷玉等.明史·志第六十五·兵一(卷八十九)[G].北京:中华书局,1974:2175.

[8] 优酷视频http://v.youku.com/v_show/id_XMzYwODg5NzU2.html.