国际经验视阈的我国企业跨境税收管理问题与对策研究

计金标++应涛

摘要:我国与当今世界主要对外投资大国存在着较大差距。我们需要继续发挥税收对企业跨境投资的促进和鼓励作用,完善相关税收管理体系,既做好服务工作又维护国家正当税收权益。拟从我国企业对外投资的现状、发展前景和遇到的税收问题着手,结合当今世界主要资本输出国家实践经验,总结目前我国企业跨境税收管理制度中的不合理因素,针对性地提出改限额抵免法为免税法,构建企业对外投资的税收激励政策体系,完善税收协定,完善企业跨境投资日常征收管理及反避税规则等具体政策措施建议。

关键词:跨境税收管理;税收制度与税收征管;应对策略

作者简介:[HTF]计金标,北京第二外国语学院教授,博士生导师,主要研究方向:税收理论与政策、旅游经济管理。应涛,中央财经大学财政税务学院博士研究生,主要研究方向:税收理论与政策(北京100081)。

基金项目:北京市社会科学基金研究基地特别委托项目“旅游业营改增税制设计和相关政策问题研究”(14JDJGD013)

中图分类号:F810423文献标识码:A

文章编号:1006-1398(2017)02-0061-14

根据商务部统计,从我国开始发布对外直接投资统计数据的2003年到2015年13年间,我国对外直接投资年均增长速度达到375%,绝对数额由285亿美元飙升为14567亿美元,实现了超51倍的巨额增幅。至2015年底,我国已有202万家国内企业向境外进行了直接投资,共设立境外企业超过3万家,企业境外资产总额已增长到437万亿美元[ZW(]数据来源于商务部网站http://fecmofcomgovcn/ 。[ZW)]。我国企业经过三十多年来的发展已经在很多领域具备了一定的国际竞争优势,多种产品产量位居世界前列。随着“一带一路”建设逐步走向深入,亚投行、丝路基金等机构的相继成立,境外投资环境将得到持续改善,为我国企业跨境投资提供了更多机遇。但是我们也要看到与世界主要投资大国相比的差距。2015年我国对外直接投资存量为10979亿美元,仅列世界第八位,为美国59828亿美元的184%、德国18125亿美元的601%[ZW(]数据来源于商务部网站http://fecmofcomgovcn/ 。[ZW)]。从对外直接投资金额占GDP的比重来看,2015年我国的数据为116%、美国为166%、德国为280%、日本为312%[ZW(]数据来源于世界银行数据库http://unctadorg/en/Pages/Statisticsaspx 。[ZW)]。也就是说,相对于我国目前的经济实力地位,企业跨境投资还有着很大的发展空间来提升,我国正处在由对外投资大国向对外投资强国前进的关键阶段,应继续加大对企业跨境投资的鼓励和支持。税收作为影响企业对外投资决策的重要因素,在支持企业跨境投资中扮演着重要角色。实践中由于不了解当地实际信息、复杂的国际形势和环境、激烈的国际竞争等原因,也导致我国企业在对外投资的过程中,不断受到国际税收风险的困扰,主要表现在:一是部分企业尤其是民营企业跨境投资准备不足,跨境投资融资渠道相对狭窄,企业对海外税收环境信息掌握不全,从而增加其投资与经营成本[ZW(]林春回、王国平:《我国民营经济在“一带一路”中如何“走出去”——以福建民营企业为例》,《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2016年第4期,第52—59页。[ZW)];二是境外税收环境复杂,部分东道国税务管理不规范、不透明、税务检查执法随意性强,使得企业境外经营与投资充满不确定性;三是税收协定落实不够,企业难以真正享受税收协定规定的各项权益等等。由此,我们应加强企业跨境投资的税收服务工作,利用税收工具鼓励更多的企业走向海外。由于跨境税收征管中存在着严重的信息不对称和各国税收主权带来的限制,跨国逃避税现象时有发生,我国还应该完善企业跨境税收征管机制,维护好国家的税收权益。

一主要资本输出国家跨境税收管理经验

(一)尽量消除国际双重征税保护税收收入

各国都同时行使来源地管辖权和居民管辖权,对企业跨境所得进行征税,但不同国家税收管辖权有时会产生重叠,即不同国家依据自身的税收管辖权认为对同一笔跨国所得都有权征税时,这就会引发国际双重征税。国际双重征税既不公平,也没有效率,严重阻碍着企业跨境投资。目前,流行的消除国际双重征税方法主要有抵免法、免税法和扣除法。由于各国采用不同方法来消除国际双重征税,可把主要资本输出国家分为两大阵营:一些国家如美国和韩国,追求国际资本流动中的资本输出中性,让税收因素不会对企业选择投资于国内还是国外产生影响,采用抵免法来消除国际双重征税。但为了保证本国税收收入,在实行抵免法时一般都规定了抵免限额,即对于企业来自国外所得中包含的已纳外国税款,最多只能抵免不高于依照本国税法计算出的应纳税额部分,超过限额部分在当期不能享受抵免,需要向后结转。另外一些国家则追求国际资本流动中的资本输入中性,对在本国境内投资的纳税人都征收相同负担的税收,以实现在本国内部的税负公平,因此通过对境外收入免税(免税法)来消除国际双重征税,又因为要求企业持有的境外企业股份必须达到一定比例,被称为“参与免税”。免税法主要在法国、比利时等欧洲大陆国家中得到应用。同样,为避免财政收入的流失和打击国际避税,这些国家对免税对象都有着严格限制,这些限制一般是对境外企业的持股比例限制和不同性质所得在总所得中的比例限制。部分国家的具体限制条件可参见下表1。

虽然抵免法和免税法都得到了广泛应用,但相比抵免法,免税法具有计算简便、消除国际双重征税更彻底的优点。为鼓励企业积极向外投资,越来越多原本实行抵免法国家在税法中引入了免税法。2001年,德国开始对来自与本国签订有税收协定的国家的所得免税。2002年,意大利开始对来源于欧盟国家的股息免税95%;对来源于非欧盟国家的股息免税60%。2009年,日本和英国在各自的抵免法制度中加入了免税法因素,其中日本对满足持股比例25%和持股时间6个月要求的日本企业海外子公司,就其股息免稅95%;英国则是对来自境外分支机构的收入免税。就连始终坚持抵免法,追求资本输出中性的美国,也出现了以免税法取缔抵免法的呼声:2014年,美国国会筹款委员会主席坎普就税收立法改革问题发布了一份讨论稿,呼吁美国改行免税法,对来自美国海外子公司的股息收入和美国公司海外分支机构的收入,均免税95%[ZW(]朱青:《鼓励企业“走出去”于改革我国避免双重征税方法》,《国际税收》2015年第4期,第6—10页。[ZW)]。现有OECD组织35个成员国中,完全采用抵免法的国家,即在税收协定和国内税法中都规定执行抵免法的只有美国、韩国、墨西哥、智利、爱尔兰和以色列6个国家。

(二)采用各种税收激励措施鼓励企业对外投资

第一,对外投资风险准备金。为应对跨境投资中蕴含的风险,各国纷纷允许企业在向外投资的最初几年内税前计提风险准备金,专为弥补这一时期跨境投资发生的亏损,待企业度过这段风险最大的时期后,再将风险准备金余额与企业利润合并征税。这样,在国家与企业共同承担对外投资风险的同时,也保证了税收利益。例如,法国税法允许企业在进行对外投资的同时,从营业收入中税前连续5年提取风险准备金,最高提取额度可与对外投资总额相等,当计提完成期满后,从第6年起再将剩余的风险准备金余额合并征税。日本高度重视企业对外投资问题,从上个世纪60年代起,就开始设立海外投资风险准备金制度,其现行具体要求是:只要企业的对外投资达到国内母公司持有海外子公司10%股份标准,就可比照投资金额的相应比例(不同投资对象的比例不同,现有7%、10%、25%等几种相应比例)免税计提准备金,这部分资金将专门用于企业的亏损弥补,如果投资起5年内未有亏损发生,则准备金将在此后5年内与当年利润合并征税[ZW(]张京萍、李敏:《对外投资税收政策的国际比较》,《税务研究》2006年第4期,第87—91页。[ZW)]。除法国和日本外,德国和韩国也都允许企业提取对外投资风险准备金,德国鼓励企业投资于发展水平较落后的国家,规定对发展中国家的投资可计提投资金额40%的准备金,对最不发达国家的投资可计提60%比例的准备金;韩国的对外投资风险准备金的提取带有普惠性和资源导向性的特点,规定一般海外投资可提取15%的准备金,而资源开发类的投资可提取20%比例的准备金。

第二,延迟纳税。是指海外子公司营业利润在汇回本国之前,都暂时免于缴纳母国税收,待汇回年度再就其履行纳税义务,意味着母国政府为本国跨国企业提供了一笔无时间限制的无息贷款。目前,在各国实行的延迟纳税制度中以美国最具有代表性。美国于1954年开始实行延迟纳税制度,在帮助美国跨国公司实现海外大发展的同时,也引发了企业利用延迟纳税来逃避(推延)美国纳税义务的争议。到1961年,受到巨大财政支出压力影响的肯尼迪政府曾提出取消延迟纳税,但遭到美国企业界人士的激烈反对,认为延迟纳税是让美国公司与实行“参与免税”的欧洲公司和低税国家本土企业公平竞争的关键因素。最终,延迟纳税得以保留,但美国也建立了受控外国公司(CFC)规则来对其进行修正。总的说来,由于美国实行限额抵免制,并且企业所得税税率较高(目前为35%,2014年世界公司所得税税率平均水平为226%),延迟纳税增强了美国跨国企业的国际竞争力。

第三,税收饶让抵免。是指在采用抵免法的国家中,对于本国跨国企业在东道国享受的税收减免优惠也视为已经纳税,该部分税款在回国申报纳税时同样享受抵免待遇。目前,除美国认为税收饶让有违税收中性,从未签订过含有税收饶让条款的税收协定外,其他OCED国家均认可税收饶让在促进企业对外投资方面的积极意义,这些国家在与发展中国家签订的税收协定中都出现了税收饶让条款。日本和韩国在这方面尤为典型,日本不仅对发展中国家积极实行税收饶让(仅有埃及等极少数国例外),更是对多数亚洲国家单方面承担税收饶让抵免义务;韩国不但给予所有防止双重征税协定的缔约国饶让抵免待遇,还对向特定资源国家的投资所享受的税收优惠也实行饶让抵免[ZW(]刘芳、陶忠元:《国际税收饶让制度探析——基于日韩两国的比较》,《对外经贸实务》2011年第6期,第36—39页。[ZW)]。

第四,税收减免优惠。各国为鼓励企业积极向海外投资,实行了各种各样税收减免优惠政策。比如,美国为降低本国跨国公司生产经营成本,鼓励其在成本较低的发展中国家建立生产基地,对含有美国产品的飞机部件、内燃机部件、办公设备等零部件和照相器材等,在进入美国销售时可享受关税减免(按照美国零部件在境外的增加值征收关税)。韩国给予拥有境外业务的韩国企业10年期的免税待遇,不仅向投资于发展中国家的业务提供双重减税优惠,还对来自境外的股息实行税率减半的优惠政策。德国对向发展中国家投资的企业免征12到18年的公司资产税,对于将德国国内固定资产转移到发展中国家产生的增值额给予无限期增值税缓交待遇[ZW(]陈展、徐海荣、兰永红、杨琴:《税收服务“一带一路”战略的有关问题探析》,《税务研究》2016年第3期,第34—37页。[ZW)]。为吸引跨国公司总部入驻,法国税务部门对境内的总部型企业一般按照该总部企业日常支出额的8%为基础来制定纳税基数[ZW(]陈展、王增光:《法国对外投资的税收服务和管理》,《国际税收》2016年第3期,第17—20页。[ZW)]等等。

第五,宽松的亏损结转制度。对于企业在境外发生的经营亏损,各国都允许境内外机构的盈亏相互抵消,其中比较有特点的是美国实行的“追补课税”制度,即允许企业的境内外营业机构在汇总申报纳税时,将相互之间的盈利和亏损进行相互抵消,但如果境外亏损机构在以后年度实现盈利,就需要将其以前用境内机构的盈利所抵消的亏损数额相等的那部分盈利,与境内机构的当年的盈利合并征税,并且不能再享受抵免待遇。这样,在保证企业竞争力的同时也保护了国家税收利益。此外,各国企业不仅可以向前结转经营中发生的亏损,也拥有长时间向后结转的权利,比如美国企业可将亏损向后结转20年;英法德等国更是允许企业将亏损向后无限期结转。

(三)建立完善的企业跨境投资税收征管和服务机制

无论从对外直接投资的流量还是存量来看,美国都是当之无愧的世界第一对外投资大国,在企业大规模对外投资的同时,美国也构建了完善高效的跨境投资税收征管体制。1完善的税务审计制度和严格的处罚措施。美国要求其居民就境内外全部所得申报纳税,还通过税务调查和税务审计来掌握跨国企业的境外生产经营信息,一旦发现企业没能完整履行纳税义务,将处以高额罚金,严重的还有刑事处罚。例如,对于未在规定时间内申报纳税的,将会受到最高为应纳税额25%的“疏忽罚款”;对于纳税人存在偷税行为的,除补交税款及利息外,等待其的将是高达偷税金额75%的“欺诈罚款”和5年以下(含)刑事责任。2重组国际税收管理机构,高配管理人员。2010年美国国内收入局(IRS)重新设立了大型企业与国际局作为国际税收管理的专门机构,将其人员编制由600人扩充到875人,增添了许多国际税收专门人才,任命部门领导为IRS局长助理;此外,为打击跨国避税,凸显对跨国企业转让定价的重视,特别增设了转让定价主管和首席经济学家等岗位。3通过FATCA法案和自愿披露項目,双管齐下挽回税收流失。2008年和2010年,美国分别推出了境外资产志愿申报(OVDP)项目和外国账户税收遵从(FATCA)法案,内外夹击在海外隐匿财产逃避税的美国纳税人。比如,2011年的OVDP规定:凡是主动申报的纳税人,处罚金额上限为2003年到2011年间海外银行账户余额最高年度的25%,但如果隐匿不报而被发现的,将面临更高的处罚金额甚至是刑事处罚。4高度完善的反避税法规体系。各国中,美国最早认识到企业跨国避税问题的严重性,并通过立法来加以规范,早在1954年,其《国内收入法典》就已载入转让定价的内容,对实施转让定价的跨国公司规定严格的举证责任,要求纳税人呈送完备全面的账证资料,并制订严格的处罚措施,始终保持对纳税人的高度威慑力。此外,美国还首创受控外国公司(CFC)规则,规定满足一定条件的受美国纳税人控制的外国企业,即使其利润不汇回美国国内,也需要就归属于美国纳税人的那部分利润缴纳美国税收。

由于历史的原因,韩国的税收征管机制受到美国的影响很深,但也体现了一定的韩国特色。1建立了企业跨境投资税务登记制度。韩国税法规定,所有的韩国企业在进行跨境投资时都需要到韩国国税厅办理税务登记,取得唯一的税务登记代码,这9位数的税务登记代码中包含了对外投资企业类型、投资目的国家等信息,将作为企业后续办理具体税务登记和申报纳税的凭证。2建立了企业跨境投资税务档案。韩国税务部门根据税务登记的办理情况,建立了企业跨境投资税务档案,内含企业明细单、财务报表、分支机构明细单等资料。当这些企业发生停业、清算、股权转让等情况时,需要第一时间向税务部门报告。韩国国税厅还根据纳税指导或税务检查的需要每年对企业的跨境投资档案进行更新维护。3建立了第三方涉税信息报告制度。首先,韩国税法要求韩国境外企业在新设或停业清算时,应在90天内向韩国银行通报相关信息;然后,收到以上信息的韩国银行再将境外投资企业设立或停业的相关资料向韩国进出口银行和韩国国税厅报告;最后,韩国进出口银行再将其所掌握的韩国境外企业资料通报给韩国国税厅。对于上报资料达不到要求的,会受到罚款处罚。在这些信息获取基础上,韩国税务部门建立了境外投资企业数据库。

二我国企业跨境税收及其征管制度存在的问题

(一)企业所得税存在的问题

1境外所得抵免制度亟需完善

第一,限额抵免法既不能彻底消除国际双重征税,也不利于企业在东道国展开公平竞争。我们知道,如果实行的是完全抵免法,那么从理论上就和免税法具有同等的消除国际双重征税的效果,但抵免限额规定的存在,导致企业在国外承担的税负高于国内税负的部分就不能得到抵免。目前,我国企业所得税税率为25%,不仅低于南美洲的平均水平275%和非洲的平均水平291%,我国周边也有一些国家的企业所得税税率(加上利润汇回征税因素)高于我国,比如东盟国家中的印度尼西亚为40%、泰国为28%、菲律宾为405%。如果我国企业向上述地区和国家投资,那么高于25%税率的已缴纳外国税额部分仍需承担我国的纳税义务。并且,限额抵免法要求企业在回国申报纳税时依照我国税率计算应纳税额,当境外所得来源国的税率低于我国税率时,企业需要就两国税率的差额进行补税。从我国企业投资的分布区域来看,香港地区、开曼群岛和英属维尔京群岛等低税国家(地区)一直是我国企业跨境投资的首选目的地;欧洲(税率186%)、北美(税率241%)、亚洲(税率208%)、大洋洲(税率21%)等我国企业对外投资的主要目标区域的2014年税率平均水平都低于我国。也就是说,我国大部分跨境投资企业均需要就汇回利润进行补税,这降低了我国企业在投资目的国际市场竞争力。

第二,分国不分项抵免法增加企业成本,削弱企业的竞争力。分国不分项抵免法要求企业区分国别来分别计算各个国家的抵免限额,与可以将全部境外所得汇总计算的综合抵免法(日本更是将亏损国排除在外)相比,一是增大了企业的计算难度和纳税遵从成本;二是当企业在不同国家的分支机构出现互有盈亏的情况时,由于不同国家之间分支机构的盈亏不能相互弥补,就会使得整个跨境投资企业集团税负加重。目前,我国的大型企业广泛投资于全球多个国家(地区),比如华为在全球170多个国家中成立了分支机构;中国工商银行在全球超过40个国家中设立了分行,难免不会在有的国家出现分支机构亏损的情况,现行的分国不分项抵免制度也就加重了这些企業集团当期的税收负担,见表2。

第三,间接抵免制度存在着缺陷。我国现行国内税法中的间接抵免制度允许对三层以内的海外子公司分配的股息中包含的外国税款进行抵免,同时有20%的持股比例要求。而在我国对外签订的税收协定中,不仅有的税收协定没有间接抵免的规定,即使是允许间接抵免的税收协定,其抵免层级也仅限于一层海外子公司。通过表2可以看出,我国间接抵免制度中的问题在于:一是间接抵免没有在全部税收协定中得到应用,适用范围覆盖不全面;二是间接抵免的适用层级较短,即使是在国内税法中也仅限三层。如果企业跨境投资形成的公司架构超过三层,其三层以下的海外子公司股息中的国际双重征税就得不到消除,而现实中我国很多企业尤其是自然资源开采行业和军工行业企业在对外投资的过程中为了避开东道国的投资限制,采用的公司架构往往超过三层。

第四,抵免制度带来的完税凭证问题。企业如果想要将境外所得中包含的外国税款进行抵免,就必须在回国申报纳税时提供相应的完税证明。但由于各国税收管理制度、执法水平、征管措施差异较大,使得完税凭证形式多样,还有可能存在取得上的困难、时间滞后、难以认定等问题。比如,在委内瑞拉、哈萨克斯坦等一些产油国,油气开采征税权不在税务部门手中,而是由这些国家的能源矿产部等部门来进行征收管理,这样就会造成企业无法取得完税凭证[ZW(]罗霄:《完善税收政策和服务体系,促进海洋私有企业“走出去”》,《国际税收》2014年第1期,第64—67。[ZW)];再如有的国家完税凭证取得严重滞后,往往会在缴税后两到三年才能获取,大大加剧了我国在当地投资企业的资金压力。

2. 对企业跨境投资的税收激励措施不足

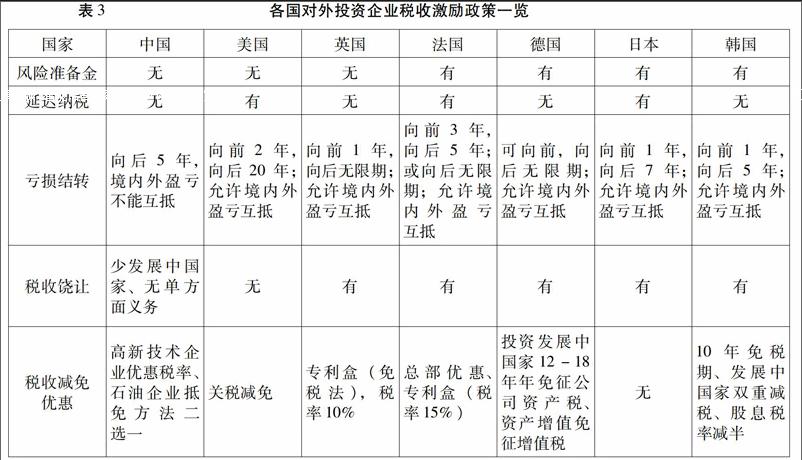

从表3的比较可以看出,在鼓励企业跨境投资而实行的税收激励方面,我国的税收政策的不足在于:(1)缺乏普惠性的跨境投资税收激励政策。为鼓励国内企业积极向外投资,各主要资本输出国家都采取了一定普惠性的税收措施,并且在亏损弥补上的规定也较为宽松,例如与企业共担对外投资风险,允许企业税前提取风险准备金的有法德日韩等国;为企业提供“无息贷款”,在境外子公司利润汇回国内之前不用承担母国纳税义务(延迟纳税)的国家有美日法等国;此外,相比上述各国,我国税法对企业亏损结转的要求也最为严格。结合前面消除国际双重征税方法的对比,且不说实行免税法的欧洲国家,相对于同为限额抵免法的中美日韩,我国的跨国企业不仅要承担更沉重的国际双重征税,也普遍感受不到国家对企业跨境投资的支持,这与我国改革开放升级换代的新形势和“一带一路”助推企业积极向外投资的新局面极为不符。(2)缺乏地域导向性明确的税收激励政策。比如,由于发展中国家往往对外国投资提供各种税收优惠,对这些优惠实行税收饶让抵免能有效刺激企业向发展中国家投资。除美国外的现有主要资本输出国都在与发展中国家签订的税收协定中包含了税收饶让条款,以便本国跨国企业能够利用东道国提供的税收优惠,提升企业竞争力。而我国现有包含税收饶让的税收协定大多签署于大力发展“引进来”的改革开发初期,并且签署对象基本上都是发达国家,资本输入国色彩浓厚;近年来与发展中国家如柬埔寨、哈萨克斯坦、委内瑞拉等国签订的税收协定中都没有税收饶让条款,我国也没有对外单方面承担税收饶让义务的先例,这种局面不利于鼓励企业向发展中国家进行投资。

(二)现行税收协定存在的问题

一是网络覆盖不全。截至2016年底,我国企业跨境投资目的地遍布全球近190个国家(地区),尽管我国已签订105个税收协定和避免双重征税安排,但还显得覆盖面不全。并且目前“一带一路”沿线国家中虽然从数量上看只有10个国家尚未与我国签订税收协定,但这些国家中有着我国企业投资数额较多的缅甸、伊拉克等国。二是需加强已有协定的修订工作。近年来由于世界经济形势变化剧烈和世界税改大趋势,各国税制都发生了或多或少的变化,这需要对建立在各国国内税法基础上的国际税收协定做出相应调整。我国的情况也是如此,如果算上与港澳台地区签署的避免双重征税安排的话,现有105个税收协定中有92个签署于2008年《企业所得税法》颁布之前,这其中只有与法国、英国、比利时、德国、丹麦、芬兰、荷兰、瑞士、马耳他、罗马利亚、俄罗斯等11个国家签订的稅收协定在2008年之后得到修订,作为协定基础的税法已经发生了变化,对相关协定的修订工作提出了要求。三是需大力加强协定的宣传与落实工作。由于我国过往涉外税收征管重心在于境内外资企业,对企业跨境投资至关重要的避免双重征税协定宣传落实不够,让企业忽视了税收协定的重要性。据北京地税2014年对辖区内281户有境外所得的企业进行的调查,2011-2013年,尽管这些企业取得的2079亿境外所得中有90%来自于与我国有税收协定的国家(地区),但仅有26户企业(不到10%)在境外享受了税收协定待遇,与之相对应的是,仅2014年就有900多户非居民企业向北京地税提出税收协定待遇申请[ZW(]周跃振:《九成“走出去”企业未享受税收协定待遇》,《中国税务报》2015-04-17(B02)。[ZW)]。

(三)跨境投资企业日常管理制度亟需完善

目前,我国跨境投资企业日常管理主要侧重于境内,境外管理上还存在很多不足:1境外征管基本制度缺位。从源头上看,税收征管法中没有规定企业对外投资是否需要税务机关的登记和备案,缺乏对企业境外投资相关税收检查的具体规定;税收征管系统中没有反映企业跨境投资信息采集方面的内容,国、地税之间也没有企业境外投资的信息共享机制;对不按规定申报境外所得的行为,缺乏有效的遏制手段与处罚措施。2跨境税务信息搜集没有形成系统性。我国企业跨境投资存在多部门共管的局面,虽然税务机关已与外汇、银监等部门建立了信息沟通与共享渠道,但在广度和深度上就企业跨境投资信息进行部门间交流仍大有潜力可挖;现有税收管理制度不健全,税务机关不仅难以从企业申报的关联交易和对外投资相关表格中全面获取企业境外投资、经营信息,也缺乏通过税收检查来核实信息的具体规定,即使通过企业纳税申报获得的信息也存在滞后、不全面等问题;税企之间互动不够,跨境投资企业缺乏向税务机关报告第一手境外投资与经营信息资料的主动性与积极性。3机构组织设置不合理。我国国、地税部门分别对辖区内的企业跨境投资行为进行管理,容易造成多头管理、交叉管理局面,不利于集中落实跨境税收征管工作;在具体分工中,国际税收部门主要负责协定的谈判签署和反避税事务,而企业跨境税收征收归属于所得税管理部门,两部门之间需要保持密切配合,才能保证避免因所得税部门不熟悉协定具体信息而带来的征管效率下降问题。4税收维权、国际合作等方面的人才、基础性建设有待加强。首先,为企业境外投资行为提供优质的管理服务对熟悉业务、了解外国税法的国际税收专业化人才有着非常高的要求,尤其是在海外。[BP(][ZW(]倪红日:《“一带一路”战略意义与税收挑战》,《国际税收》2015年第12期,第6—8页。[ZW)]。[BP)]其次,我国幅员辽阔、地区发展差异较大,“一带一路”战略实施后西部沿边地区税收信息化发展滞后,征管能力跟不上企业对外投资的步伐。

(四)反避税规则需进一步完善

1受控外国企业(CFC)规则方面。一是目前企业所得税法和个人所得税法对于CFC规则存在脱节现象,如果某境外企业由中国境内居民个人全资拥有,不管企业所在地的企业所得税税率是什么水平,都不会被认定为受控外国企业,这给国内的高净值人群留下了巨大避税空间。二是CFC规则中对中国居民当期所得的归属计算问题,没有明确视同股息分配额的定义,因此只是对被认定为受控外国企业的当年度未分配利润进行征税,而放弃了对以前年度未分配利润中包含税款的追偿,助长了企业跨国避税的动机。三是对境外企业被认定为受控外国企业的,我国居民从该受控外国企业调整归属的股息红利,可以在国内纳税时享受抵免待遇。这样虽消除了受控外国企业的国际双重征税,但却没有反映出国家反对利用避税地进行避税的精神,起不到促使境外企业将利润及时汇回国内的作用。2转让定价制度方面。一是缺乏针对转让定价行为的处罚措施,目前仅仅是让转让定价企业进行补税和支付利息,这会降低纳税人的避税成本,不利于对转让定价行为的打击与遏制。二是无形资产和劳务费用转让定价税务处理中难以运用正常交易原则,现行的利润法和成本加成法也容易引发税企之间的矛盾,需要进一步完善。三是预约定价安排是解决跨国企业转让定价问题的最好途径,但企业在申请过程中不仅需要付出大量时间和费用上的成本,还容易泄露企业的商业机密,因此往往是诚实纳税的企业才会去申请,而哪些希望透过转让定价实现避税目的的跨国纳税人则不会产生申请预约定价安排的意愿。

(五)国际税收征管协作建设需进一步加强

1国际税收情报交换具有改进余地。一是在空间上,税收协定和税收情报交换协议还有进一步拓展的空间,还存在大量企业投资目的国家(地区)未与我国签署税收协定;二是在情报交换内容上,过往我国对外发出的税收情报交换请求中,针对我国境内的外资企业情报交换数量远远多于针对我国向外投资企业的请求数量,发挥税收情报交换在企业跨境税收征管中的作用还大有潜力可挖。2国际税款协助征收制度缺失。我国企业跨境投资目的地遍布世界近190个国家(地区),一旦发生国际逃避税,国际税款协助征收制度对于维护国家正当税收权益将是十分必要的,但我国尚无在对外签署的税收协定中对国际税款协助追偿规定具体实施方法,这不利于开展我国境外企业的税收征管工作。

三完善我国企业跨境税务管理的政策建议

从主要发达国家的经验来看,保持税制的中性和简洁十分重要,但由于境外投资风险巨大,政府和企业风险共担并采取一定激励措施也有其必要性和合理性;同时应在国内形成一个强有力的机构统一管理国际税收事务,从企业赴海外投资伊始就加强管理、完善服务,并通过国际合作和整合国内资源,多方收集信息,保证监管质量,群策群力解除企业跨境投资的后顾之忧。我国应借鉴主要资本输出国家税制中性简洁、便于遵从、管理高效、风险共担、优质服务等积极因素,立足我国现实国情,扎实推进我国企业跨境投资税收管理工作。

(一)将目前实行的限额抵免法改为免税法

1实行免税法可统筹兼顾吸引外资流入与鼓励对外投资。首先,抵免法强调税收不能干扰企业投资地点(境内、外)的决策选择,追求为企业打造公平的内部投资环境;企业税收抵免特别是间接抵免需要进行复杂的计算,对企业的会计核算能力和税务部门的专业程度都提出了非常高的要求;抵免法还要求外国税法规定的税目和本国税法保持一致,当两国税目差异较大的时候需要纳税人做出相应调整,对于不能调整的就不能抵免,这既增大了消除国际双重征税的操作难度,又降低了对企业国际双重征税的消除效果;与之相比,免税法不仅更彻底地消除国际双重征税,还有利于企业在投资目的国与当地竞争对手们保持税负一致,为一国企业跨境投资创造公平的外部环境,更能激发企业向外投资的积极性;而且避免了繁琐的计算过程,对于提高企业竞争力和税务部门行政效率大有好处。其次,免税法对外国企业总部具有更大的吸引力。由于免税法对跨国企业的海外所得提供免税待遇,企业只需就来自国内的收入履行纳税义务;而抵免法尤其是限额抵免法使得跨国企业必须按照企业总部所在国的税率来承担相应的税负,一旦总部所在国税率较高,那么对于整个企业集团在世界范围内的竞争是不利的,因此,跨国企业的总部往往倾向于设在税率较有竞争力且对国外收入免税的国家。并且,我国企业所得税税率可适当下调,以增强对外资流入的吸引力。我们知道,跨国资本流动会受到目的国税率高低的影响。目前,我国境内的内、外资企业都按照25%的税率统一纳税。从周边国家来看,日本的税率为234%、韩国的税率为22%,作为我国吸引外资流入重要竞争对手的东盟十国,其税率大部分在20%左右,只有菲律宾30%的税率比我国要高,见表4。事实上,在过去的几年中我国FDI的流入增速已从过往的百分之十几到百分之几十,大幅下降为个位数,而流入东盟的外国直接投资却从2008年以来保持了较高的增速,2012年为211%、2013年为106%,甚至在2010年出现了1267%的增长[ZW(]数据来源于世界银行数据库http://unctadorg/en/Pages/Statisticsaspx 。[ZW)]。因此,如果把我国的企业所得税税率下调到20%或以下,并实行免税法的话,将有效增强我国对外资尤其是跨国企业总部的吸引力。

2实行免税法不会带来过大的税收流失。由抵免法转向免税法只有当我国税率高于其他国家时,才会带来税收收入的流失,如果我国未来将税率下降到20%左右,不仅将保持对外资流入的吸引力,也将为实行免税法带来避免税收收入流失的好处。正是意识到同时降低税率与实行免税法能够带来促进外资流入和国内企业积极向外投资双方面的好处,世界各主要资本输出国都纷纷采取了行动。比如英国和日本,除在2009年实行免税法外,英国税率由2011年的26%逐渐降到了目前的20%,2020年还将进一步调整为18%;日本税率由2011年的30%逐渐降到了目前的234%[ZW(]数据来源于经济合作与发展组织(OECD)网站http://wwwoecdorg/tax/tax[KG-*2]-[KG-*5]policy/tax[KG-*2]-[KG-*5]databasehtm 。[ZW)]。此外,从实行免税法的国家实践来看,各国都对来自外国的所得免税带有严格的限制条件,一般对来自不征收所得税或税率很低的“避税天堂”国家的所得不免税;免税范围只覆盖积极所得,基本上剔除了消极所得;如果想要享受免税还需满足一定持股比例和时间的要求。我国可借鉴这些国家做法,在采用免税法的同时对免税的外国所得加以限制:一是限定外国所得来源类型。区分积极经营所得和消极投资所得,积极经营所得是指境外企业从生产经营产生的利润中分配的股息、红利;消极投资所得是指利息、特许权使用费、其他所得以及不能满足持股比例要求和时间要求的股息。对积极经营所得适用免税法;对消极投资所得仍然执行间接抵免的规定。关于持股比例,可以执行我国现有税收协定中10%的标准,对于没有协定的国家可规定高一些的持股比例;对于持股时间,可参照日本标准,规定为6个月。二是限定外国所得来源国家。应明确规定对来源于无企业所得税制度或低税率的“避税天堂”国家不适用免税法。可参照我国CFC条款中的规定,对来自税率低于我国税率50%标准国家的所得不适用免税法,而继续执行抵免法,以避免投资大量涌向避税地,给国内带来效率损失和财政压力。

(二)构建企业对外投资的税收激励政策体系

1建立普惠性的对外投资税收激励政策体系。(1)放宽对企业跨境投资亏损结转的限制。首先,在亏损结转的时间上,可初步以7年为标准适当向后推迟结转的年限,并允许向前结转1年;并对开发自然资源和基础设施建设的企业,鉴于这些项目初期投入较大且要较长盈利等待周期,可规定相对更长的比如10年的亏损弥补时间。其次,废除境内外分支机构不能盈亏互补的原有规定,允许境内企业的盈利可用于弥补境外机构在当年发生的亏损,待境外机构扭亏为盈后,再对其盈利中与过往亏损相等但已得到境内企业盈利弥补的部分扣除,使之与境内企业当年盈利合并征税,并不再享受税收抵免。(2)建立延迟纳税制度。延迟纳税的缺失不利于我国境外企业利用海外利润再投资,阻碍了企业在当地做大做强,既丧失了与实行免税法国家跨国公司的竞争力,又在与其他来自抵免法国家但有迟延纳税支持的跨国公司的竞争中先天不足。为挽回这种局面,减少税务机关片面强调征管而削弱对外投资企业的竞争力,如果我们不采用免税法,就有必要参照美国对企业的跨境投资提供迟延纳税的支持。具体操作中,可对持股比例满足50%要求且设立在非避税地国家的独立境外子公司,在其向国内母公司分配利润之前,就该笔所得暂缓履行我国的纳税义务,待汇回利润时进行补税,鼓励境外子公司利用海外利润进实现自身发展。(3)允许按照境外税法和会计制度确认所得。我国境外居民企业在履行我国纳税义务的时候被要求按照我国税法确认所得、成本、费用,进而计算应纳税所得额。但我国企业跨境投资目的地遍布全球,各国的税法要求和会计制度相差極大,甚至企业所得税在某些国家就不存在,这不仅给企业回国履行纳税义务带来了极大的困扰,也对税务部门的执法水平提出了极高要求。我国应借鉴同为实行抵免法的美国和新加坡的做法,允许企业按照东道国税法对利润、成本等项目进行确认,但需提供经当地会计师事务所审计后的财务报表。

2构建导向性明确的对外投资税收激励政策体系。(1)设立对外投资风险准备金。首先应建立普惠性对外投资风险准备金,再根据风险的高低和需要投入的大小,对需要鼓励的行业实行差异化的投资准备金制度。即允许企业在对外投资的初期计提一定比例的准备金,在税前扣除并专做弥补亏损之用,待5年后将剩余准备金余额在一定期限内与当年所获利润合并征税。在此基础上,可对开发自然资源或战略物资的项目,允许计提项目投资金额100%到150%的准备金;对获取高新技术的海外投资项目,允许计提80%的准备金;或对投资于“一带一路”区域发展中国家的项目,允许计提50%的准备金,对于普通商业目的的投资项目,可允许计提20%的准备金,并允许地域区别项目与投资目的项目的准备金额度相加或适用较高的额度。(2)坚持税收饶让。从鼓励企业积极向发展中国家投资和增强我国国际地位的角度,一是可根据国家战略发展需要,与相关发展中国家在签署和修订税收协定时纳入税收饶让条款;二是“一带一路”区域作为我国企业今后投资的重点对象,我国应与在区域内的发展中国家签订(修订)税收协定中纳入税收饶让条款,必要时可考虑我国单方面承担税收饶让义务,让境外企业能够通过享受当地税收减免优惠来增强竞争力。

(三)完善税收协定,为对外投资企业提供更好的服务

1拓展与维护现有协定网络。由于我国的税收协定数量与企业境外分布的国家(地区)数量还存在较大差距,因此要立足于我国企业跨境投资的现状和发展趋势,尽快与剩余国家完成税收协定的谈签,让税收协定网络覆盖面与企业投资目的地相匹配;并且根据已有协定缔约国双方国内税法的变化情况,完成对已有税收协定的修订工作,夯实协定存在的基础;还需对内加强对税收协定的宣传,切实履行协定的落实,让跨境投资企业能真正享受到协定带来的优惠。2适当降低与重点国家间的预提所得税税率。目前,美日和欧洲国家都对重要投资伙伴设置了较低的预提所得税税率,甚至免征预提所得税,比如美日、美英等协定规定对双方之间的股息、利息和特许权使用费免征预提所得税;再如欧盟国家大多依据《母子公司指令》和《利息和特许权使用费指令》,对来自欧盟范围内的股息、利息和特许权使用费免税。相对而言,我国较高的10%税率水平不利于与重点投资区域和国家的经济融合。因此,建议首先减低我国与重要投资对象国家间的股息预提税税率甚至免税,然后再视情况调整与这些国家间利息和特许权使用费往来的预提所得税税率,通过构建相互投资的免税区,进一步密切我国与这些国家的经济联系,增强我国对这些国家的影响力和话语权。3完善税收争议解决机制。当企业在境外发生税收争议时,一般需依照税收协定中规定的相互协商程序来进行双方国家税务部门间的相互协商,但相互协商程序的时间限制规定为两年,虽然目前我国企业发生的境外税收争议都能在两年内解决,但也存在一定的排队现象[ZW(]李时、秦泮义:《国际税收仲裁机制与我国的税收话语权》,《税务研究》2015年第5期,第72—77页。[ZW)],因此,首先建议将相互协商程序规定的时限适当延长。此外,应在做好争议协商人员队伍的建设的前提下,适时在税收协定的谈签和修订中加入仲裁条款;并且由于国际税收争议中由转让定价调整引发的概率最大,这类争议因涉案金额比较巨大而给企业带来较大的负面影响,我国可参照欧盟的做法,将需要仲裁裁决的争议限定于由转让定价调整所引发的范围内,规定若国际税收争议通过相互协商在两年内仍未能达成一致的,必须由仲裁来加以解决,以促进争议双方国家税务部门相互协商效率的提高。

(四)完善企业跨境投资日常征收管理

1 建立专门征管制度,破除境外征管信息不对称。(1)应在参照国内标准的基础上,专门建立跨境投资企业新设税务登记、变更税务登记等制度,同时建立专门的跨境投資企业税务档案,从企业办理税务登记开始掌握相关信息,及时开展相关税务登记情况的检查工作,确保登记的真实、有效,并将企业来自境外所得项目纳入到现有税务检查范围,在我国的国际税收征管协作机制中加入国际税务协查的相关详细内容。对不能遵守跨境投资企业税务登记备案制度,境外所得没有纳税申报以及未能按照税务部门要求提供相应文书材料的行为;对拒绝提供纳税证明材料或提交的材料无法证明其纳税申报的真实有效性的行为;对在申报材料中弄虚作假的行为,依照其后果严重程度,规定相应的税收处罚措施。(2)一方面可采用单独设立申报表或在已有纳税申报表上增加附表的形式,让税务部门掌握企业跨境投资的详细信息;另一方面,建立第三方信息报告制度,即通过立法要求银行、保险等金融部门向税务部门通报企业跨境投资的信息,并建立政府信息共享平台,促进商务、外汇管理、税务等管理部门之间的信息沟通,实现税务部门对境外居民企业生产、经营信息的掌握,使之融入正常征管秩序之中。还可在加强信息沟通基础之上探索多部门对跨境投资企业的联合管理机制,现阶段可成立对外投资企业管理协调小组,由税务、商务、外管、银监等部门分别派出人员,定期会晤,就对外投资企业的管理事宜做出联合意见。此外,还需要加强跨境投资企业数据库建设,实现对通过各种渠道采集信息的分析应用,既能够满足征管实际需要,实现对企业跨境投资的涉税风险管理和提醒功能,又为企业对外投资决策提供参考,为其在涉税事项处理中起到警示和参照作用。

2 完善机构设置,推进人才队伍建设。首先,可借鉴美日等国家通过设立专门的国际税收管理部门,对国家的国际税收业务进行统一管理的经验,将我国现行按税种设置的部门的做法转变为以纳税人为中心,按税收管理流程来搭建税务部门机构设置,将原有分属于各税种管理部门的跨境征收管理业务,全部交给国际税收管理部门进行统一管理。其次,为应对国际税收管理的高度专业性和复杂性,提升管理和服务的效率,建议在现有国地税沟通渠道之间增设国际税收沟通机制,增强两部门之间的相互配合,并在适当时机推进国地税管理部门的融合。再次,在现有税收领军人才的培养机制中突出对国际税收专业人才的培养,可通过向外派驻、交流培训等手段增强其一线人员业务能力;同时针对我国企业对外投资的地域分布特点,集中培训避税地国家(地区)和发展中国家的税收制度、财务制度、法律制度等领域相关知识;打造包括税收协定谈判专家、税收争议处理专家、反避税专家在内的国际税收专业人才队伍;对于重点跨境投资项目组建包含专业税务人员在内的专门工作小组,提供高效及时的税收服务。

(五)完善反避税规则,维护国家税收权益

1完善CFC规则。一是对现有个税税法进行修订,增添包括CFC规则在内的反避税条款,实现企业所得税和个人所得税的衔接,可参照美国做法,认定只要居民个人持股比例满足10%标准即可构成股份控制。二是调整当期归属所得的计算公式,即税务部门可对受控外国企业构成控制的时间进行追溯,从构成外国受控企业的年度起,对此后的未分配利润统一合并进行归集计算。三是改变现有CFC规则中对我国居民从该受控外国企业调整归属的股息红利,可以在国内纳税时享受抵免待遇的规定,将其更改为:只有当受控外国企业对我国居民股东实际分配利润且将其汇回国内时才可对该部分利润在国外缴纳的税款进行抵免。2完善转让定价制度。一是针对无形资产转让和劳务提供交易中难以应用正常交易原则的情况,可在我国的无形资产转让定价调整适用可比利润法的同时建立事后调整制度,提高对无形资产转让定价调整的准确性和实现企业之间竞争的公平性;此外,我国经常在劳务费转让定价的调整中使用成本加成法,但没有对加成比例做出具体规定,可参照日本或新加坡的做法,相应规定具体的加成比例。二是对转让定价行为的处罚上,鉴于国外税务部门往往规定了较为严厉的处罚措施,我国可参照《税收征管法》中对偷税行为的论处来出台对转让定价行为的处罚措施,规定纳税人需承担补税金额的50%到5倍罚款。三是为鼓励更多跨境投资企业申请预约定价安排,税务部门可要求跨国企业提高报告关联交易信息的数量和频率,严厉处罚故意提供不真实信息的纳税人,要求纳税人对双发争议负有举证责任,或对积极申请预约定价安排的纳税人提供一定奖励。当然,税务部门也需要对企业提供的机密信息承担必要的保密义务。

(六)完善国际征管协作机制

1拓展国际税收情报交换网络。我国企业在跨境投资的过程中大量通过避税地实现中转,这些地区吸引了我国对外投资中的绝大部分,2015年,香港地区、荷兰、开曼群岛、英属维尔京群岛、百慕大群岛共吸引我国799%的对外直接投资流量,达11644亿美元。到2015年底,占据前三名的香港地区、开曼群岛、英属维尔京群岛共吸引我国702%的对外直接投资存量,达770931亿美元[ZW(]数据来源于商务部网站http://fecmofcomgovcn/。[ZW)],见表5。虽然2008年以来我国已与10个避税地签署[JP2]了情报交换协议,但由[JP]

于避税地数量众多,余下的避税地国家(地区)也少有加入《国际税收征管互助公约》和《金融账户涉税信息自动交换协议》的,因此,我国的税收情报交换网络还存在很大的空白,我国应提速与余下国际避税地谈签税收情报交换协议工作。2建立税款国际追偿协助制度。第一,税款国际追偿协助应覆盖我国领土内的所有纳税人,依据我国税收协定中所包含的税种来作为建立税款国际追偿制度的税种基础。第二,发出税款国际追偿协助申请的请求权中,应依据国际惯例并结合我国实际,至少包含税款、滞纳金和罚款三部分内容。第三,稅款国际追偿制度中应包含三种可拒绝他国申请协助追偿的例外情况,即公共秩序例外、用尽当地程序例外和与缔约国法律与行政惯例相违背例外。3对外投资企业应主动作为。这些企业可一方面主动向主管税务机关报告遭遇的境外税收困难与不公平待遇,寻求援助;另一方面可采取与主管税务机关实施互通消息,共建数据库,报告避税方案,预约定价安排等措施,提出需求,全力配合,形成税务机关与企业之间的良性互动[ZW(]计金标、应涛:《积极推动国际税收合作 贡献中国智慧》,《中国税务报》2016-09-07(B01)。[ZW)]。

A Research on China[KG-*2/3]s Enterprises Cross[KG-*2]-[KG-*5]border Tax AdministrationProblems and Strategies :Based on International Experience

[WTBZ] JI Jin[KG-*2]-[KG-*5]biao,YING Tao

Abstract:

Reform and opening[KG-*2]-[KG-*5]up strategy bring enterprises the historic opportunity to enhance their strength and seek foreign development way.With the “Going Global ” strategy and “The Belt and Road” strategy successively implement,the enterprise cross[KG-*2]-[KG-*5]border investment is becoming more and more common,and the scale of enterprise cross[KG-*2]-[KG-*5]border investment has made fast growth.But there is a big gap between China with the world[KG-*2/3]s major capital export country for the foreign investment,and we need to continue making taxation to promote and encourage the cross[KG-*2]-[KG-*5]border investment,and also should strengthen the related tax administration.Not only do a good job of service for the cross[KG-*2]-[KG-*5]border investment of enterprises,but also protect our national proper tax rights and interests.Based on the current situation and prospects of our country enterprise overseas investment,with the reference of major capital export countriestax administration experience,this paper sums up the current unreasonable factors in the cross[KG-*2]-[KG-*5]border tax management system of our country,puts forward specific policy recommendations,and aims to make contributions to the modernization of our country international tax.

Key words:Cross[KG-*2]-[KG-*5]border Tax Administration;tax system and tax administration;international capital flows

【责任编辑吴应望】