推理:推向儿童思维更深处

——品析张玉平老师“圆”的三部曲

江苏苏州市吴江经济技术开发区花港迎春小学 徐建林

推理:推向儿童思维更深处

——品析张玉平老师“圆”的三部曲

江苏苏州市吴江经济技术开发区花港迎春小学 徐建林

推理能力是新课标提出的十个关键词之一,它是学生极为重要的数学素养,本文选取张玉平老师的《圆的认识》《圆的周长》《圆的面积》三课片段,重点分析儿童推理能力的培养要点。

小学数学 “圆”的三部曲 推理 思维

《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出:数学在数学教学中,应当注重发展学生的数感、符号意识、空间观念、几何直觉、数据分析观念、运算能力、推理能力。推理不仅是数学的基本思维方式,更是生活中经常使用的一种思维方式,因此在小学教学中要不断致力于儿童的推理能力的发展和提升。

一、推理让枯燥的概念走向灵动的思维

[《圆的认识》教学片段]

在教学完圆与其他平面图形的区别和联系及简单的画圆后,张老师接着开始引导学生探究圆的内部概念和特征。

师:我们认识了圆,研究平面图形我们一般要从形状、大小、位置这些方面去认识。现在老师要大家去画一个和黑板上一样大的圆,你们能做到吗?

生:只要用圆规准确地量出直径和半径,就可以画出一个一样的圆。

师:一个叫直径,一个叫半径,也就是说认识这个圆,还必须要认识半径和直径,同学们还想说什么?

生:还要知道圆心。

师:又加了一个条件,除了知道直径、半径,还要知道圆心。(板书:圆心、半径、直径)

师追问:老师想知道,这三个条件你们认为哪一个应该先认识?

生:圆心。

师:是不是因为我把圆心写在第一个,所以你觉得是第一个?

生:不是。

师:说说理由。

生:因为有圆心画出来才能知道直径和半径。

师:(拿出刚刚学生画的圆)画的时候这个点是不动的,这是圆心。(出示圆心概念的板书)

师:同学们读到了什么?

生:字母O可以表示圆心。

生:知道了如何画圆的第一步。

生:用中间针尖的一头抵住固定不动。

生:不动的那一点是圆心。

生:画圆的时候,圆心固定不能动。

生:圆心只有一个。

师:有第二个吗?为什么?

生:不会,有两个圆心的话就可以画两个圆了。

师:读一读这句话。(出示半径概念的板书)

师:你读到什么了?

生:一个圆上有无数条半径。

师:为什么圆有无数条半径?

生:因为圆有无数个点组成,只要连接圆心和圆上任意一点就是半径,所以有无数条半径。

生:想画出半径,一定是圆心和圆上任意一点的连接。

生:半径是线段。

生:半径有长度。

师:一头在圆心,一头在圆上,线段,是有长度的,顺着这个思路,同学们想到了什么?

生:他们的长度都一样的。

师:线段的长度都相等,老师有点不相信,谁来说一说?

生:因为圆心是圆的中心点,它到圆上的任意一个位置的长度都是一样的。

师:现在我们知道半径有无数条且长度都相等。用这样的方法继续学习直径。(出示直径概念的板书)

师:根据同学读的,你们说我该怎么画直径?

生:通过圆心,从上面画下来,不要出头。

生:在两端上。

师:还读出什么?

生:直径也是线段。

生:两条半径的长度等于一条直径的长度。

生:直径也有无数条,每条直径的长度一样。

生:直径就是圆的对称轴。

师:直径就是对称轴,谁来证明一下?

生:只要将圆对折,两边是一样的,所以圆是轴对称图形,这个折痕是直径。

师:所以对称轴是直径所在的那条直线。

生:我还知道直径是圆内最长的线段。

师:分析了这几句话,让我们更加了解了圆心、半径、直径,因此数学知识可以读,但更要想……

[品析]《圆的认识》是一节概念课,但有别于一般的概念课,本课并没有直接研究圆的几何定义,而是界定了圆心、半径、直径等圆构成部分的概念。在以往的圆的教学中,教师们普遍纠结于圆心、半径、直径这三个概念是一起呈现还是打散在各个环节中逐个出现?是先诱导学生说然后顺势呈现,还是强行植入式呈现?何种研究方式才能实现概念的价值最大化?……而在本环节中,教师用实际教学给出了最好的答案。

教师首先以一个问题“老师要大家去画一个和黑板上一样大的圆,你们能做到吗?”为导向,引导学生说出了圆心、半径、直径等概念,但是教学经验告诉我们,学生虽能说,但未必尽知其玄妙之处,于是,教师采用了逐个击破的方法进行分解教学,出示概念后,随即提问:你读到了什么?(这也是三个概念教学中的核心问题)让学生发散式地进行自由联想,学生每一次的“我知道了”“我还知道了”……无不展示了其思维的火花,就这样原本枯燥的概念记忆变成了一场思维赛跑,同时,教师在学生说明后想法,不时地追问“为什么?”以此让学生实现有理有据地推理。

纵观此环节,教师更多的是采用了从一般到特殊的演绎推理的模式,他从一个概念出发,结合学生刚刚画圆过程中积累的认知经验,不断引导学生联想、论证,从而将割裂的三个概念通过学生灵动的思维加工后结合成了一个整体,正如乌申斯基曾指出:所谓智力发展不是别的,只是很好组织起来的知识体系,而知识体系因为其内在的逻辑结构而获得逻辑意义。教师就这样让学生从概念为源点,让思维自由地旅行,看遍知识的风景后,又回到了源点,但我相信,这个源点再也不是学生当初所认为的源点。

二、推理让浅显的直观走向严密的逻辑

[《圆的周长》教学片段]

教师让学生在已画好的一个圆中找到直径后,再用三角尺的60°角沿直径画了一个三角形。如图:

师:图画好了,你觉得老师要提什么问题?或者你有什么想法想说?

生:我为什么要画三角形?

生:这个圆里可以画多少个这样的三角形?

生:三角形的周长是多少?

生:三角形的面积是多少?

师:三角形的面积,以后我们要学圆的面积再来研究。

生:这个三角形有什么特殊的地方?

师:你觉得有什么特殊的地方?

生:老师用的是三角尺的60°的那个角画的角。

师:观察得非常仔细,看到的是老师用60°的角来画的。学习不光要听,还要观察,观察后还要思考。从这个度数想,它是一个什么三角形?

生:这个是等边三角形。

师:你量过吗?

生:没有。

师:老师也没有量过,我只画了一个角,你能证明出是等边三角形吗?同桌讨论一下。

生汇报:两条边都是圆的半径,所以它是一个等腰三角形,那么下面两个角的度数是一样的。剩下的就是180°-60°=120°,下面两个角就是120°除以2都等于60°,所有的角都是60°,所以是等边三角形。

师:这个圆可以画几个这样的三角形?

生:6个。

师:这个六边形的周长和这个圆的周长有什么关系?谁长谁短?

生:圆的长。

生:圆的周长比6r多一些。

生:圆的周长比3d多一些。

师:也就是说圆的周长比直径的3倍多一点,到底多多少呢?请看。(师出示圆周率的板书:任何一个圆的周长除以直径的商都是一个固定的数,这个固定的数叫作圆周率)

[品析]《义务教育数学课程标准(2011年版)》中指出:有效的数学学习活动不能单纯地依赖模仿与记忆,动手实践、自主探索与合作交流是学生学习数学的重要方式。诚然在现代教育理念下,只让学生死记C=πd已经不合时宜,无论是教材的编排意图还是学生自身素养的提升都需要教师通过动手操作等方式帮助学生找到圆的周长和直径的关系。然而教学实践告诉我们,通过动手测量圆形物体表面的周长或是通过滚一滚的方式虽然能加深学习体验,但得到圆周率都是十分困难的。

在本环节中,教师的教学可谓是另辟蹊径,教师先用三角尺的60°角沿直径画了一个三角形,接着他让学生证明所画的三角形是一个等边三角形,而这个证明过程看似简单但又布满了崎岖,因为小学生的图形认知普遍是靠眼睛看后的感觉(这是几何思维水平的最低层次:视觉),不需要加以证明,但是张老师却不满足于学生的直观,而是硬生生地“残酷”地让学生进行严谨地证明,这看上去多余的一笔,却是儿童思维迈出的一大步,即从直观思维走向逻辑推理的思维(这是几何思维水平的高层次:形式化的演绎)。同时细观整个教学环节,无不彰显了教师高超的教材解读能力:进行细致的解构,从细细地研究一个三角形开始,过渡到了六个三角形,这又细又慢的过程加深了学生对圆的周长和直径关系的体验,从而顺利地推导出了圆周率。

数学作为一种演绎系统,一方面,使得数学内容以逻辑意义相关联,另一方面,从知识结构所蕴含的逻辑思维形式中得到的研究方法(如逻辑推理等),再去获取更多的知识。

三、推理让个体的猜想走向智慧的发现

[《圆的面积》教学片段]

教师事先在黑板上画了两个图形,然后用纸遮住。

师:请同学们猜猜黑板上画的是什么?

生:圆。

师:是的,今天学圆的面积,肯定与圆有关。

师:另外一个呢?谁来猜!

生:正方形。

生:长方形。

生:三角形。

生:平行四边形。

师:请不要轻易下结论,猜也要有目标,请用脑子想想应该是什么。

生:应该是正方形,因为正方形里面正好可以画一个圆。

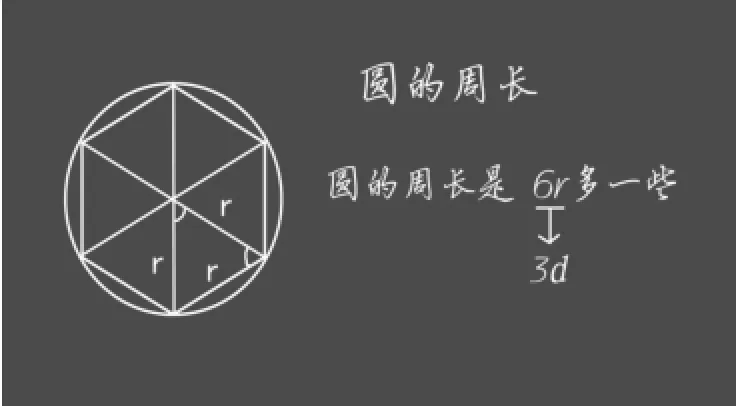

师揭示谜底正方形:看来正方形和圆果然存在一定的关系。我们来看看,这个圆和正方形谁的面积大?

生:正方形,因为正方形里面正好可以画一个圆。

师:显然正方形的面积大。但是通过观察,大家能不能理解这个圆就是正方形里最大的圆?为什么?

生:不能,因为没有写出正方形的边长是多少,也不知道圆的直径,所以不能将直径和边长进行比较看他们是否相等。

师:现在老师把数据写出来,你能不能看出?

生:圆的直径是30厘米,正方形的边长是30厘米,所以这个圆是正方形里最大的圆。

师补充:可以发现这个圆的面积比这个正方形的面积小。

师:刚才我们说这个圆是正方形里最大的圆,如果我们不知道这个正方形的边长,假设正方形的边长是d,那么正方形的面积是多少?

生:d的平方。

师:正方形的面积还可以怎么说?

生:正方形的面积等于圆的面积多一些。

师:正方形的面积还可以怎么说?

生:4个r的平方。

师:那么圆的面积是多少?

生:是r的平方的三倍多一些。

师:我们知道C除以d就等于圆周率,那么圆的面积是谁除以谁会3倍多一些?

生:圆的面积就是半径乘半径乘3倍多点。

师:现在我们就把圆转化成已经学过的图形来推导,同桌两人可以把圆平均分成16等分或者32等分,拼成一个我们以前学过的图形,然后想想面积怎么算?

学生有的将圆转化成了平行四边形,有的转化成了梯形、有的转化成了三角形进行推导面积公式。

[品析]有人说,一个好的问题是一堂数学课的灵魂。但在这课上假如一定要说有一个好问题的话,那么就是一个字“猜”,这是一个简单至极的问题却又蕴含着无比玄奥的哲思,老师让学生“猜”,引导他们走向数学的本质。

在这个环节中,老师让学生通过“三猜”不断提升学生的思维层次:“一猜”和圆有关的图形,明确圆与正方形存在某种神秘的联系;“二猜”圆的面积与正方形面积大小,通过观察引导学生验证自己的猜想;“三猜”圆的面积计算公式,从而利用转化进行推导验证,得到严密的论证。而这“三猜”无不契合了范希尔夫妇在20世纪80年代提出的几何思维水平的三个层次,即直观水平(visual level)——整体认识几何对象;描述水平(descriptive level)——通过几何性质认识几何对象;理论水平(theoretical level)——利用演绎推理证明几何关系。细细品来,原本看似无心之“猜”,却蕴含了张老师的别有用心、别出心裁的教学设想,而也正是这“三猜”带领着学生们走向了智慧的发现之旅。

郑毓信教授说:数学基础知识的学习,不应求全,而应求联。在我看来,数学的学习不只要让学生感受到知识点之间的相互串联,更要让学生感受到内在的数学思想的连接,而老师正是将原本同属于一个单元但又完全不同的三课时,用一条“推理”之链,紧密地联系在了一起,“看着儿童的灵魂如何自由地从一道瀑布迅速跳到另一道瀑布。”这不仅是张老师教学之功的全然体现,更是告诉我们数学教学中应有的“无限可能”。♪