基于慕课的多模态教学模式研究

——以大学英语写作教学为例

水 彩 琴

(西北民族大学 外国语学院,兰州 730030)

【外国语言文化与外语教学研究】

基于慕课的多模态教学模式研究

——以大学英语写作教学为例

水 彩 琴

(西北民族大学 外国语学院,兰州 730030)

在大学英语写作教学中,借助网络和多媒体技术,利用慕课等数字化教学资源,创设文字、图片、声音、颜色、图像等多种意义符号协同作用的多模态教学环境,刺激学生多种感官参与信息感知,不仅可以改变传统写作教学呆板、单调、沉闷的单模态现象,更能突出“以学生为中心”的教学理念;既能有效促进学生英语写作水平和英语语言综合应用能力的提高,也有利于激发学生写作兴趣,强化学生主动参与意识,培养学生自主学习习惯,属于“主导—主体”教学模式的范畴,符合当代大学生个性化发展的需求。

慕课;多模态教学模式;大学英语写作

作为信息资源数字化和网络化发展的产物,慕课(MOOC,Massive Open Online Courses)为课堂教学改革带来了契机和挑战。免费、开放、大规模、高质量等优势使慕课一时间席卷全球,极大地冲击了以师生直面交流为特点的传统课堂教学模式。随着全球一批批知名高校的参与,慕课已成为高校教学改革中无法规避的现实。如何有效利用慕课资源构建新型课堂教学模式,是每个一线教师必须思考和解决的问题。大学英语作为我国高校非英语专业学生的必修课程,历来是高校课程教学改革的试验田,慕课这一新生事物更是促生了一大批大学英语教学改革急先锋。可查资料显示,从孟妍2014年发表的期刊文章《慕课的发展对开放大学英语教学模式的影响》到2017年2月刊登于国内各类学术期刊的相关论文共计224篇。内容涉及慕课与大学英语教学改革的关系、慕课对大学英语课程设置的启示、慕课背景下大学英语翻转课堂教学模式探索、慕课背景下大学英语教师的角色转换等等议题,对大学英语课程教学改革进行了从教学理念到教学策略、从宏观前景到微观操作的多维度研究,成果颇丰。然而,就教学改革而言,新型教学模式的构建应该是重中之重。现有文献中论及大学英语教学模式改革的文章有34篇,主题全部集中在慕课与大学英语翻转课堂教学模式的结合上,对基于慕课的多模态教学模式的探索尚未涉足。

作为一门语言课程,大学英语教学肩负着培养学生的听、说、读、写、译等不同语言技能的任务,而不同语言技能输入/输出渠道的差异要求教师在实际教学中提出具体的有针对性的改革攻略。目前,我国大多数高校的大学英语教学在大学英语四、六级考试指挥棒下运行,英语写作教学更是按照国家四、六级考试命题要求“依葫芦画瓢”,教师根据大学英语读写教学进度,布置单元作文题目或自行设定话题,学生写作时要针对题目(话题)涉及的现象,分析原因,陈述利弊,提出意见或建议。主要目的是巩固阅读教学中涉及的词汇和句型,掌握四、六级作文的写作模式和套路,对相关信息资源的储备不作要求。在学生动笔之前,教师只是给出具体写作要求,很少进行写作前的热身准备,没有给学生提供接触大量语言材料的渠道,没有创设一定的语言环境,学生写作时很少和其他同学交流,只是闭门造车。他们经常是参照单元课文内容,摹写一篇基本切题的文章交差了事。大多数学生根本不愿花费时间从课本之外查阅资料,更不会积极思考、主动创新。同时,教师坚信“熟能生巧”,强调学生反复的写作实践,故而忽略了学生创作兴趣的激发和培养。这样,在整个写作过程中学生都处于一种机械、被动状态,信息输入、产出时涉及的意义符号仅为文字、图表等文本素材,创作语境基本局限于以视觉为主的单模态互动,学生提交的作品是依照教师设定的写作套路填涂语言材料的结果。除了一些常用习语和固定句型之外,经常是言之无物,很难找到表达地道、观点新颖的文章。因此,虽然大多数学生做到了按教师的要求练习写作,教师也是在夜以继日、孜孜不倦地批阅学生提交的作文,但就提高写作水平而言,师生的努力总是事倍功半,收效甚微。单一的信息源、单一的语境以及单一的互动模式使整个教学过程缺乏直观性、生动性和趣味性,缺少对学生视觉之外其他感官的刺激,抑制了学生主观能动性的发挥,不利于培养学生的自主学习能力,与《大学英语课程教学要求》提出的“体现学生在教学过程中的主体地位和教师在教学过程中的主导作用”[1](即“主导—主体”)的教学模式相去甚远,新型的多模态教学模式的构建刻不容缓。

一、多模态教学理论

模态是指人类通过感官(如视觉、听觉等)跟外部环境(如人、机器、物件、动物等)之间的互动方式[2];指交流的渠道和媒介,包括语言、技术、图像、颜色、音乐等符号系统[3]。究其本质,模态是一种话语方式,根据参与感官的数量可划分为单模态、双模态和多模态。多模态话语是指运用视觉、听觉、触觉等三种或三种以上感官,通过文字、图像、颜色、声音等多种意义符号进行交流的互动方式。因此,多模态教学就是教师通过文字、图表、图像、声音、视频等多种意义符号创设多模态语境、调动学生的多种感官进行知识信息的获取与建构的教学活动,即使用多种符号系统进行知识信息输入和输出的教学模式。多模态教学模式是信息技术高度发展的产物,是网络和多媒体技术走进校园的必然结果。科技的飞速发展使教学活动表现为借助网络和多模态技术的信息互动,电子邮件、博客、微信、各种论坛等带来的是包含文字、图片、图像、音频、视频等在内的超文本信息资源,这些信息综合刺激学生的视觉、听觉、触觉等多种感官,使教学内容以多模态形式呈现给学生,增加了教学的直观性、趣味性和高效性。

法国学者巴斯(R.Barthes)被认为是最早对话语进行多模态分析的语言学家,他在《图像的修辞》一文中对图片与话语的表达关系进行了探讨,为多模态话语分析奠定了基础。[4]之后,迈克尔·奥图尔(Michael O’Toole)在《语言的表现艺术》一书中对图像意义进行基于系统功能语言学中的语法理论的分析[5];克瑞斯(G.R.Kress)和凡·利文(Theo van Leeuwen)则以韩礼德(M.A.K.Halliday)的功能语法理论为基础,通过《阅读图像》与《多模态话语》建立并发展了多模态话语分析理论,为多模态教学实践做了必要的理论铺垫。[6-7]多模态话语在教学中的应用兴起于20世纪90年代。新伦敦团体于1996年刊文指出,传统语言教学忽略了除语言文字之外的其他模态意义,无法适应新时期多元化信息技术的发展,多模态教学作为一种时代发展的新理念,注重利用网络、图片、视频、音频、角色扮演等多种渠道和手段来调动学生的多种感官参与语言学习,有利于多元识读能力的培养和多模态语言意义的建构,从而开辟了多模态应用于语言教学的先河。此后,越来越多的学者开始致力于将多模态话语推广至教学语篇分析及第二语言教学实践的研究,并逐渐发表了相关研究成果,最具代表性的要数罗伊斯(T.Royce)的《二语英语课堂的多模态》与吉雄(N.Guichon)和迈克罗南(S.McLornan)的《多模态对二语学习者的影响》。前者研究了不同符号在多模态话语中的互补性以及二语课堂教学中多模态的协同性作用[8],后者研究了多模态对二语学习者的影响,提出了计算机辅助教学的课程设计原则和方法[9]。

我国多模态话语的研究起步较晚,开始于2007年顾曰国和胡壮麟关于多模态与外语教学关系的研究。顾曰国的《多媒体、多模态学习剖析》区分了多媒体学习和多模态学习两个概念,构建了一个用于剖析两种层面学习的教学模型[2];胡壮麟的《社会符号学研究中的多模态化》则在讨论多模态符号学和多媒体符号学区别的基础上,强调了在社会符号学多模态化的新世纪培养外语学习者多模态识读能力的重要性[10]。2008年,朱永生的《多元读写能力研究及其对我国教学改革的启示》一文正式拉开了我国外语教学中应用多模态话语的序幕。自此,多模态跟多媒体、网络等一起成为新时期大学英语教学工作者进行教学模式探索和教学方法改革的热门话题。从戴培兴等发表《技术与意义生成——论多模态PPT在大学英语课堂中的应用》到2017年2月,探讨多模态在大学英语教学中应用的各类学术论文共计395篇,内容涉及大学英语多模态语料库的建设、大学英语多模态分级教学体系的构建、大学英语教学中多元识读能力的培养以及大学英语多模态PPT互动教学的实践等论题,展现了大学英语教学与多模态话语的天然契合。因此,以慕课为契机,以提高学生英语写作水平为目的,进行大学英语多模态教学模式的构建研究,既符合语言教学规律也顺应时代发展潮流,具有一定的学术价值和实践意义。

二、基于慕课的大学英语写作多模态互动教学模式

写作是一个综合、复杂的语言输出过程,以必要的信息储备(即语言输入)为前提。大学英语写作教学是在教师指导下由学生完成的信息输入与输出,是一个具有社会性和合作性的个体认知行为,需要师生之间、生生之间的互动合作。慕课背景下的多模态互动不仅包括学生、教师、教学资源之间的互动,也包括教学主体与慕课教学平台之间的互动;表现为依托网络慕课资源,利用多媒体技术,运用文字、图表、图像、音频、视频等多种意义符号,刺激学生听觉、视觉、触觉等多种感官参与信息感知。大学英语写作教学的多模态化,是指教师通过综合运用多种意义符号、全方位调用学生感官构建而成的立体化教学模式。学生通过对多模态符号资源的感知、理解、整理以及贮存,在最大限度地吸收、消化多元输入信息的基础上进行信息输出,以书面文本的形式完成意义构建,提高学习效率。在具体教学实践中,多模态教学模式主要表现为教师多模态教学、学生多模态学习、师生多模态教学评估等方面。

(一)教师多模态教学

教师多模态教学是指教师利用多模态获取和传递教学内容,主要体现在备课和授课环节上。教师只有在备课环节做到多模态教学素材的优化整合和多模态课件的合理制作,才能在课堂上为学生成功营造多模态学习语境。因此,备课环节显得尤为重要。其中,教学资源整合是课件制作的基础。教师根据非英语专业学生的实际情况和学习需求,结合既定教学内容,从网络慕课资源中选取相关文本、视频素材,进行归类整理和剪辑;同时,多渠道搜集与教学内容相关的文字、图片、图表和音频等数字资源,以供课件制作使用。课件制作是教师能否真正做到多模态教学的关键。虽然PPT演示文稿具有集文字、图表、图像、音频和视频于一体的多模态展示功能,但要制作出集知识性和趣味性于一体的、能充分营造多模态语境的优质课件,教师就必须深入钻研教学内容,分析、筛选并合理搭配各种教学素材,做到每张幻灯片的文字、图片、图表等布局合理,信息量适中,重点内容突出,颜色、图片、声音、图像等搭配醒目、切换自然,既能吸引学生的注意力又能恰到好处地输入语言信息。授课环节是教师多模态教学的实施阶段,是整个教学过程的核心部分。教师在按准备好的课件向学生传递写作话题、写作要求、写作素材等信息的同时,要结合学生情绪反应,恰当使用肢体语言,适时调整语速语调,为学生营造多模态语言环境,使学生在多种感官的协同作用下,轻松愉快地接收各种话题素材,并将其积极主动地理解、记忆、内化,为顺利地进入意义建构与信息输出环节做准备。另外,教师还需要通过微信、QQ等网络交流平台共享课堂内因时间受限展示不了的信息素材、相关慕课资源链接等,构建网络资源与教学内容相结合的多模态教学平台,将教学空间和教学时间延伸到课外,优化教学质量。

(二)学生多模态学习

所谓多模态学习,是指学生动用多种感官感知文字、图表、图像、音频、视频等信息素材,理解、记忆并最终内化为自己的知识信息。大学英语写作中的多模态学习不仅包括信息输入过程,更强调信息输出的多模态化,强调写作过程中的自主学习以及合作与探究式学习。自主学习具体表现为学生“想学”与“要学”的冲动和“能学”与“会学”的能力。慕课背景下的大学英语写作教学多模态化的首要目的就是通过多模态教学素材刺激学生的多种感官、激发学习兴趣、培养主动参与意识,由“要我学”转变为“我要学”。同时,学生个体根据自己的兴趣爱好,选择写作话题进行自主练习,或根据自己的学习进度,参与到慕课平台的讨论区、测验与作业乃至考试等板块进行自主学习、自我监控、自我评估和总结,以适应个性化发展的需要。合作式学习表现为课堂内的交流讨论和网络平台上的对话互动。慕课平台的讨论区就是专供学习者讨论交流的互动平台,学生可以就具体话题展开讨论、交流,分享信息资源,相互鼓励,合作完成写作;教师也可以参与其中,以便及时发现问题并解决问题。探究式学习是一种积极的学习过程,倡导学习者主动参与,强调通过自主探索活动培养学习者的探索精神与创新能力。大学英语写作教学的多模态化为学生提供了一个相对开放的学习环境,通过慕课资源和其他音频、视频及文本信息,将有限的书本内容转换为大量的数字化探究式学习内容,学生可以根据自己的语言水平、信息储备和兴趣爱好自主选择话题进行写作练习或问题讨论,也可以直接参与测试,通过具体的意义构建与信息输出,检测存在问题,确定改进方向。

(三)多模态教学评估

多模态教学评估是指检验教学效果的方式应该是包括考试评估在内的多模态评估。大学英语写作教学中的多模态评估是包括学生自评、生生互评、教师评价和网络辅助评价等形式的多维评估体系,教师对每种评估方式要提出具体的指导要求。学生自评内容包括:写作前的素材准备描述、写作中的谋篇布局介绍、完成初稿后的修改与问题总结以及整个写作过程中与其他同学的合作情况等,要求学生通过3分钟的PPT辅助陈述。生生互评主要是从作文的遣词造句、逻辑结构、中心议题等方面进行讨论和评价,重点针对存在问题提出改进意见和建议。教师评价一般包括两个环节,即批阅打分或评定等级和集中点评。集中点评主要是指教师针对学生作文中存在的典型问题,结合写前准备和小组合作所做的分析、评价以及给出的改进措施和解决办法。网络辅助评价主要是指以网络或慕课平台的相应板块为依托,以发现并改正存在问题为目的,由学生自主完成的成绩评定。在具体教学实践中,教师根据写作话题、课内时间、学生的兴趣热情等随时调整评估方式,做到学生自评、生生互评、教师评价与网络辅助评价的有机结合,充分调动学生的学习积极性,培养自主学习习惯,有效提高英语写作水平和综合语言应用能力。另外,在自评和互评的过程中,要求学生使用英语表达自己的见解,注重多模态语境的创设。

三、基于慕课的大学英语写作多模态教学实验

(一)研究目的

慕课背景下大学英语写作教学中“教—学—评”三位一体的多模态互动模式在激发学生写作兴趣、强化主动参与意识、培养自主学习习惯、提高英语写作水平和英语语言综合应用能力等方面的影响作用。

(二)研究对象

随机抽取了西北民族大学非英语专业本科一年级两个教学班(A7、A8班)共计103名学生作为受试对象。A7班为实验班,班级人数52人;A8班为控制班,班级人数51人。实验没有考虑受试对象的性别、民族、年龄、家庭背景等因素。实验教学为期半年。

(三)研究手段

主要使用了调查问卷(分实验前、实验后两次)、英语写作测试(包括前测与后测)以及教学材料三种手段。教学材料除了学校统一使用的《全新版大学英语(综合教程)》(第三册,上海外语教育出版社)中每单元提供的写作素材外,还增加了来自中国大学MOOC平台的大学英语写作课程中关于英语初级写作(段落写作、不同文体写作等)的单元。

(四)研究过程

具体实验过程分三个阶段进行,即前期准备、教学实验、实验结果分析。

1.前期准备

前期准备主要分问卷调查和基本写作水平测试两个环节。问卷调查主要测查实验班和控制班学生对大学英语写作的兴趣、提高英语写作水平的有效方法、大学英语写作在大学英语课程中的地位、大学英语写作对提高英语综合技能的影响作用等问题的认识与看法。问卷结果显示,无论是实验班还是控制班,对大学英语写作根本不感兴趣的学生达到了50%,非常感兴趣的约2%,感兴趣的约10%,基本感兴趣的占15%左右,不感兴趣的占23%左右,也就是说,实验对象中绝大多数学生对英语写作不感兴趣;将近70%的学生认为,反复练习是提高英语写作水平的有效方法;40%左右的学生认为写作是大学英语课程的重要组成部分,写作成绩直接决定着大学英语四、六级考试的过关率;但有70%以上的学生认为英语写作水平对提高英语综合技能不存在直接的影响作用,即英语学习中听、说、读、写、译等语言技能之间不存在必然的影响和制约关系。

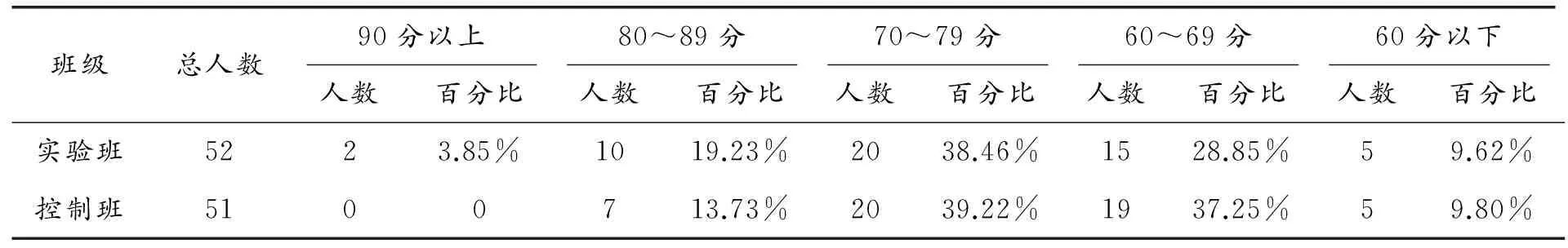

基本写作水平测试主要是针对实验班和控制班学生英语写作水平的综合摸底检测,内容为就指定话题撰写一篇120字以上的议论文,形式为集中限时写作,时间为30分钟;论文评阅方式包括存在问题统计(见表1)和综合打分(百分制计分)(见表2)两部分。存在问题统计具体包括每篇作文语言层面出现的拼写和语法错误以及论证过程中存在的思路不清晰、论据不充分等问题的归类和量化。其中,思路不清晰主要是指文章各段落表达的意思不够明确,没有紧扣作文题目展开,段落与段落之间缺乏必要的衔接和过渡;而论据不充分是指作者的观点未能建立在必要的事实根据之上,论证过程缺乏有说服力的例证。评阅结果表明,两班学生的起点水平基本持平,具备进行实验教学的受试对象要求。

表1 学期初摸底存在问题对照表

表2 学期初摸底成绩对照表

2.教学实验

整个教学过程中,实验班严格按照“教—学—评”三位一体的多模态互动模式进行写作教学。为了保证必要的实验教学时间(每周30分钟),在适当缩短每单元听说课以及读写课中词汇、课文部分的教学时间的同时,建立微信、QQ写作交流群,突破课堂的时空界限,把写作教学延伸到网络虚拟空间。每次写作从素材准备、信息交流到具体写作和最终的成果评价,都充分发挥学生主体作用,教师主要起宏观掌控或指导作用,所有环节均以学生为中心展开。在控制班推行传统教学方法,即按“教师定话题—学生写作—教师批改—教师点评”的模式进行,对信息输入与成果评价环节不做刻意设计。最初几周,部分实验班学生由于不能完全理解信息输入环节的英文素材,在交流和写作时总是出现词不达意的尴尬局面,尤其是惧怕参与慕课平台的讨论与交流,但经过教师鼓励和一段时间的学习熏陶之后,70%左右的学生不仅能够按照既定方案完成每单元的写作任务,而且还会主动参与慕课平台的讨论,有选择地完成慕课平台的测试与作业任务。而控制班学生没有明显的不适应现象。

3.实验结果分析

实验教学结束后,我们对实验班和控制班学生进行了第二次问卷,内容跟第一次问卷基本一致,结果为:实验班对大学英语写作根本不感兴趣的学生比例下降至10%,非常感兴趣的上升至10%,感兴趣的约25%,基本感兴趣的占40%左右,不感兴趣的15%左右;而控制班学生对大学英语写作的感兴趣程度无较大改变。认为反复练习是提高英语写作水平的有效方法的学生在实验班占40%,在控制班占65%。关于写作成绩与大学英语四、六级过关率之间的关系问题,实验班和控制班学生的观点均无明显变化,但实验班50%的学生认为英语写作水平对提高英语综合技能存在直接的影响作用,即英语学习中听、说、读、写、译等语言技能之间存在相互影响和制约作用;控制班依然有将近60%的学生坚持认为英语写作水平对英语综合技能的提高不会产生直接影响。总之,经过一学期的教学实验,实验班大多数学生不仅对英语写作产生了兴趣,也切实体会到英语写作对英语听、说、读、译等语言技能的促进作用。而控制班学生对英语写作的态度和认识与学期初相比没有发生明显变化。学期末,我们同样以撰写一篇120字以上的议论文的形式,对两班学生的英语写作水平进行了二次检测,检测形式和要求以及评阅办法与第一次相同。结果显示,两班学生写作中存在问题的数量(见表3)和综合成绩(见表4)与第一次相比均发生了明显的变化。

表3 学期末测试存在问题对照表

表4 学期末测试成绩对照表

表5 《大学英语》期末考试成绩对照表

从以上数据的对比中不难看出,实验班学生提交的作文从语言到整体布局都有了明显改进,不仅作文平均字数超过控制班,班级总体成绩与控制班相比也有了显著提高。由此可见,基于慕课的大学英语写作教学的多模态化的确有利于学生英语写作技能的提高,符合新时代大学生个性化发展的需求。同时,实验班和控制班大学英语期末考试成绩的明显差距(见表5)表明,我们的尝试不仅未曾影响到大学英语课程的总体教学质量,还极大地提高了学生的英语写作水平和学习效率。

四、结语

2007年教育部印发的《大学英语课程教学要求》指出:“各高等学校应充分利用现代信息技术,采用基于计算机和课堂的英语教学模式......新的教学模式应以现代信息技术,特别是网络技术为支撑,使英语的教与学可以在一定程度上不受时间和地点的限制,朝着个性化和自主学习的方向发展。”[1]基于慕课的大学英语写作多模态教学借助网络和多媒体技术,充分利用慕课等数字化教学资源,创设多种意义符号协同作用的多模态教学环境,刺激学生多种感官参与信息感知,体现了英语教学实用性、知识性和趣味性相结合的原则,不仅改变了传统写作教学呆板、单调、沉闷的单模态现象,更凸显了“以学生为中心”的教学理念,强调学生自主创新能力的培养;既能够有效地促进学生英语写作水平和英语语言综合应用能力的提高,也有利于激发学生写作兴趣,强化学生主动参与意识,培养学生自主学习习惯,属于“主导—主体”教学模式的范畴,符合《大学英语课程教学要求》中提出的改革要求和发展方向,值得提倡和普及。

[1] 教育部高等教育司.大学英语课程教学要求[M].北京:高等教育出版社,2007.

[2] 顾曰国.多媒体、多模态学习剖析[J].外语电化教学,2007,(2):3-12.

[3] 朱永生.多模态话语分析的理论基础与研究方法[J].外语学刊,2007,(5):82-86.

[4] Barthes Roland.Rhetoric of the Image[M]//Roland Barthes.Image,Music,Text.London:Fontana Press,1977.

[5] O’Toole Michael.The Language of Displayed Art[M].London: Leicester University Press,1994.

[6] Kress Gunther,Theo van Leeuwen.Reading Images: TheGrammar of Visual Design[M].London: Routledge,1996.

[7] Kress Gunther,Theo van Leeuwen.Multimodal Discourse: The Mode and Media of Contemporary Communication [M].London: Arnold,2001.

[8] Royce Terry.Multimodality in the TESOL Classroom:Exploring Visual-verbal Synergy[J].TESOL Quarterly,2002,36(2):191-205.

[9] Guichon Nicolas,Sinead McLornan.The Effects of Multimodality on L2 Learners: Implications for CALL Resource Design[J].System,2008,36(1):85-93.

[10] 胡壮麟.社会符号学研究中的多模态化[J].语言教学与研究,2007,(1):1-10.

【责任编辑 马 俊】

The Multimodal Teaching Mode in the MOOC Context:A Case Study of College English Writing Teaching

SHUI Cai-qin

(College of Foreign Languages, Northwest Minzu University, Lanzhou 730030, China)

Aided by the internet and multimedia, and based on digital resources like MOOC, in the teaching of the college English writing is created a multimodal teaching environment, in which various meaning symbols, including words, pictures, sounds, colors, and the like, act synergistically to excite students’ different senses like the auditory sense, the visual sense, and the sense of touch so that they all participate in apperceiving information. Consequently, the multimodal teaching mode not only eradicates the tedium and monotony in the traditional teaching, but also highlights the teaching philosophy of “student-centeredness”; it is an effective way to improve students’ writing ability and comprehensive application ability of the English language, and to arouse their interest in English writing, strengthen their awareness of active participation, and help them form an autonomous learning habit. As a “teacher-led and students-centered” teaching mode, the multimodal teaching mode satisfies the need of the college students’ individuation in the new era.

MOOC; multimodal teaching mode; college English writing

H319

A

1009-5128(2017)10-0055-06

2017-03-25

外教社—甘肃省普通高等学校英语教学改革研究项目:基于MOOC的大学英语多模态教学模式研究(甘高教〔2016〕37号);西北民族大学教育教学改革研究项目:英美文学数字化教学模式的构建研究(2014JG-2670030626)

水彩琴(1968—),女,甘肃定西人,西北民族大学外国语学院副教授,主要从事英美文学研究。