清代技术创新的结构性及其影响

石 涛,马 烈(山西大学 经济与管理学院,山西 太原 030006)

清代技术创新的结构性及其影响

石 涛,马 烈

(山西大学 经济与管理学院,山西 太原 030006)

近年来,在国家的多项经济政策中较多提到各种“结构性”问题。“结构性”问题可以说是事物普遍性矛盾的体现之一,又鉴于科技是第一生产力,对于近世中西方社会出现的“大分流”,中国的技术是否也存在一种“结构性”问题。通过对技术创新的分类(生产性技术创新与非生产性技术创新),并对发生中西方分流的清代中国与同时期西方相关技术创新进行统计分类,发现清代中国的技术创新相对于西方而言呈现出一种明显的结构性特征,又根据生产性与非生产性技术创新的特性,可以认为中国清代技术创新的结构性问题是导致近代中西方发展分流的因素之一。

清代;技术创新;结构性;大分流

18世纪,烟囱耸立的伦敦,获得了“雾都”的“美名”,而同样在南中国的景德镇也是烟雾缭绕,不同的是伦敦高耸烟囱的下面英国的工程师正在设法改进机器,以让大英帝国的产品能够充斥世界的每一个角落,而中国景德镇的烟雾下面,内务府派来的督造唐英正在和工匠们反复讨论,如何改进工艺,以满足乾隆皇帝对瓷器精益求精的要求。半个多世纪后,英国人的军舰开到中国的广州,十几年后,英国人又和他的法国伙伴,将军队开到储藏了大量当年唐英为乾隆皇帝烧制的瓷器的地方——圆明园,并把乾隆皇帝的重孙咸丰赶到了承德。自此以后中国迈出了向西方学习的近代化步伐。

爆发于18世纪60年的西方工业革命是导致近世世界发展产生中西方“大分流”的重要原因之一。此时期正值中国清代乾隆朝的中期,与西方轰轰烈烈的工业革命形成对比,中国此时正在修筑“举世闻名”的圆明园。熊彼特认为,“经济体系从一种均衡走向另一种均衡的发展,其根源就在于企业家的创新活动”[1],当然这其中必然包括技术创新。结构性问题一般指的是事物内部各个要素的分配比例问题。当前国内一些学者指出,中国当前经济增长所呈现出的一些结构性特征可能使得中国的经济增长减速[2]。鉴于此,中国清代的技术创新是否也存在结构性特征,并且其结构性特征导致中国在清代未能像西方一样达到一个新的“均衡”。笔者通过对清代中国的技术创新与西方同时期的技术创新对比,发现西方的技术创新多侧重基础性的、能对生产工艺本身改进具有更大促进作用的技术创新;而中国多侧重对已拥有一定使用价值的产品的“奢侈性”再加工。根据技术创新呈现出的以上特性可将技术创新分为生产性与非生产性技术创新,中西方相比较,中国的技术创新呈现出明显的非生产结构性特征。

对近世发生的中西方“大分流”原因的探究是多年来学术界较热的话题之一,布罗代尔将之归结为市场经济的合理性[3]169;史建云、彭慕兰认为,由于中西方资源禀赋地理上的差异,以及欧洲对新大陆的发现,是造成近代中国社会于近代落后于西方的主要原因[4]。鉴于上述内容,本文试图对清代中国与同时期西方的技术创新所呈现出的结构性特征进行分析,并且从中国清代技术创新的结构性特征的角度对近世中西方出现的“大分流”进行说明。

一、清代中西方技术创新结构及统计方法

技术作为一种重要的生产要素,根据投入产出理论,其投入的增加可以促进社会总产出的增加。然速水佑次郎与神门善久指出:希克斯根据技术变化的倾向和替代性将技术分为劳动节约型技术与资本节约型技术, 二者中的其一在同一个社会可能会对社会的发展产生不同的影响,有些可以促进社会的发展,有些则会对社会的发展产生负面影响[5]。

通过对不同技术创新在社会生产中的作用进行分析,我们可以发现,有些技术创新是对生产技术本身的改进,其可以促进生产效率的增加;有些技术创新则是对拥有一定实用价值的产出品的进一步加工,更侧重的是产品或商品的奢侈性或奇巧性。我们根据技术创新的以上特性对技术创新类别进行界定,可以将技术创新分为生产性的技术创新和非生产性技术创新。生产性技术创新指的是一些基础性的、与生产直接相关的技术创新,通常其可以促进生产技术本身的改进与创新或社会生产率的提高,比如矿石开采技术的改进、医疗技术的创新与提升、一些新动力设备的出现,并且其应用范围可推广至为大众服务的一般生产领域,也就是说其技术创新必须具有较高的应用性;一些专门为社会的极少部分人口而产生的技术创新不能视为生产性技术创新,比如专门供政府官员或皇室消费的官窑技术创新或普通制造部门没有较强推广性的一些技术创新,由于其应用范围有限,故不能视为生产性的技术创新。不具备以上特点的技术创新可视为非生产性技术创新,比如纺织提花技术的改进、精美瓷器烧制技术的改进、供皇室把玩的一些新精美器物的出现。生产性技术创新生产出来的最终产品可认为是“普通消费品”,而非生产性技术创新生产出来的最终产品可认为是“奢侈品”。一般情况下,除一些生活必需品外,“普通消费品”服务于收入较低或收入一般的社会人群;而“奢侈品”则一般只服务于较高收入人群。

通过翻阅大量有关清代中国与同时期西方的技术创新的相关研究成果,发现其对不同技术创新的描述都比较零散和复杂,对于具体一项技术创新存在或大或小、或连续或不连续、或简单或复杂的区别,其创新所消耗的社会资源和所产生的社会效益存在较大的差别。鉴于以上各种情况,为了便于研究,统一标准,本文对于具体“一项”技术创新的界定以所参考文献中作者的具体描述为准,即根据相关文献资料的叙述进行统计,并且对于一些没有投入实际应用的技术创新不进行统计。对于一些过于细碎,无法进行明确统计的技术创新,以其所生产出的具体实物来代替,比如建筑业方面的技术进步,统一以在其指导下的新的建筑物的落成代替之;对于一项由多项同阶段或不同阶段的多项技术创新组成新的技术创新,由于其往往需要新的资源投入,也会带来新的社会生产率的变化,对其仍按一项新的技术创新列入统计;对于各项技术创新存在不同投入或不同生产率的情况,在现有研究的条件下,为了方便分析起见,在本文的研究中除对其区分为生产性与非生产性技术创新外,仅对其项数进行统计,不做其他规定。对于中国技术创新的统计主要以卢嘉锡主编的《中国科学技术史》[6]为主要统计文献来源,对于同时期西方的技术创新主要以查尔斯·辛格主编的《技术史》[7]为主要统计文献来源,同时都辅助以其他相关文献资料,进而对清代中国和西方的技术创新进行统计。

清代从1644年满族入主中原开始到1911年宣统退位结束,共延续268年,对这一时期技术创新的统计考虑到20世纪初中国本土的技术创新较少,另一方面其在整个清代所占的时间比例较短,对整体的分析影响不大,为了便于统计和分析,本文对1900年后的11年的技术创新忽略,仅对之前257年的技术创新数量进行统计。对于具体地域的界定:中国的技术创新地域范围包括清朝有效控制的所有地区上的技术创新,其中亦包括外国人在中国人的资助下的技术创新;西方则主要界定在整个欧洲范围,不包括美国等以及其他欧洲殖民地。

二、1644—1900年间中西方技术创新总量的分布与变化趋势

1644—1900年,中国技术创新就总量而言与西方有较大差距,据以上标准对相关文献中中国与西方技术创新数量进行统计,其结果从1644年到1900年中国共有技术创新157项,同时期西方技术创新共计1358项,数量上西方是中国的8.65倍。中国技术创新主要集中在医疗技术、农业技术、农作物引进与种植、瓷器制造、刺绣技术、印刷技术、建筑技术、地震预测、舞台技术、农产品加工、水产捕捞等方面;而西方技术创新则有更广的分布,主要集中在动力的创造与改进、车床制造、农业技术、矿石开采、冶炼技术、电解技术、纺织纺花技术、橡胶工业、材料技术、建筑技术、航海技术、印刷技术、电信技术、轧钢技术、染色技术、通讯工程、石油工业、航海技术、化学工业、净水技术、电力设备、食品制造、军事工业、飞行器制造、计时工具等。从以上中西方技术创新的分布可以看出,西方技术创新多集中于生产率较高或者近代化特征较明显的部门。

就中西方技术创新的总体数量分布而言,若以半个世纪50年为一个阶段(除1644—1700年外)将1644—1900年划分为5个时间段,不同阶段中西方的技术创新数量可做折线图(见图1)。

图1 中国与西方的技术创新总量

根据图1对比清代不同时段中国和西方技术创新总量可以发现,17世纪后半叶和18世纪前半叶,中国和西方技术创新在数量上基本重合:17世纪后半叶,中国45项,西方46项;18世纪前半叶,中国68项,西方61项。这两个阶段,在数量上二者几乎没有大的差别。这两个时间段西方技术创新更多是集中在车床制造、航海技术、仪器制造、冶炼技术、动力制造、造纸印刷、计时度量、材料工程等方面;中国则集中在医疗技术、地震天文、瓷陶制造、建筑技术、农田技术、舞台照相、造纸印刷等方面。

到18世纪后半叶,也就是第一次工业革命发生的时间段,中国和西方的技术创新在数量上呈现出一个明显的“大分流”。西方技术创新在此后的数量上呈现出一个急剧且稳定的上升态势,从18世纪前半叶的61项增加到19世纪后半叶的641项。而中国在此阶段后的技术创新总数量则呈一个下降的态势,并且在19世纪的前半叶,也就是鸦片战争爆发的时间段,达到了一个最低点。对于西方从18世纪后半叶开始,其技术创新的领域有了一个更广阔的分布,特别是在19世纪,这一时期出现了内燃机动力的发明与改进、电力技术的发展、城市交通的发展、电镀技术的出现、电信工程的进步、制药技术的进步、新的交通工具的出现、航海技术的进一步发展等等,对整个世界近代化产生巨大影响的发明与改进均产生在这一时期;而中国这一时期的技术进步仍然集中在农业、水利、纺织、刺绣、建筑、舞台效果等方面。

即使在19世纪前半叶,中国技术创新数量上的最低点,与西方技术创新在数量上差距最明显的一个时间段,中国的技术创新仍集中在纺织技术、农作物种植、水利建设、刺绣工艺等方面,同时期对比于西方集中于运输工具、仪器制造、动力设备、铸造工艺、生物技术、车床技术、电力工业、电信技术、运河建设、橡胶工业等领域,结合上述对中西方技术创新领域的说明,对比后明显发现西方的技术创新多集中于生产率较高的领域。

三、清代中西方技术创新的结构特征

根据上述对生产性技术创新与非生产性技术创新的定义,对1644—1900年中国与西方的技术创新进行分类统计,结果有中国此阶段的生产性技术创新共70项,非生产性技术创新共87项,其生产性技术创新与非生产性技术创新数量比例约0.8∶1;西方此阶段生产性技术创新共1188项,非生产性技术创新共170项,其生产性技术创新与非生产性技术创新数量比例约7∶1。就技术创新总量而言,西方技术创新此阶段的总数量是中国的8.65倍,其中生产性的技术创新约是16.97倍,非生产创新仅约为1.95倍(见表1)。由于西方对中国非生产性技术创新数量的倍数远小于生产性技术创新数量的倍数,而且就技术创新总数量的倍数来讲,也有较大差距,故在1644—1900年整个时期就生产性与非生产性技术创新分别在技术创新总数量的比例而言中国的技术创新相对于西方表现出明显的侧重于非生产性技术创新的结构性特征。

表1 西方与中国技术创新数量的不同比例

具体就中西方生产性与非生产性的技术创新数量各自在不同阶段呈现出什么特点,统计后可得出如图2图3所示的趋势。

图2对1644—1900年中国生产性与非生产性的技术创新数量进行比较。17世纪后半叶生产性与非生产性技术创新的数量基本持平,而到18世纪前半叶生产性技术创新与非生产性技术创新的数量均达到最高点,但非生产性技术创新的数量远远超过生产性技术创新,这一时期基本也就处在“康乾盛世”的黄金阶段。之后到18世纪后半叶生产性和非生产性技术创新的数量急剧下降,但非生产性的技术创新数量仍然超过生产性的技术创新。19世纪前半叶,也就是鸦片战争前后,可能由于外部力量作用的结果,清代中国生产性的技术创新数量首次超过了非生产性的技术创新数量。再之后到19世纪后半叶中国的技术创新总量有所回升,并且这一时期生产性的技术创新数量仍然超过非生产性的技术创新,其增速也超过了非生产性的技术创新的增速。从图2可以看出,1644—1900年中国较多时间阶段的非生产技术创新均超过生产性技术创新,非生产性技术创新占有较大优势。

图2 中国技术创新

图3 西方技术创新

据图3,对1644—1900年西方的生产性与非生产性的技术创新数量进行比较。整体而言,同时期西方生产性的技术创新数量均超过非生产性技术创新的数量。从17世纪后半叶开始到18世纪前半叶,生产性技术创新数量就高于非生产性技术创新数量,并且二者的数量基本上处于一个稳定状态。到18世纪后半叶,也就是西方第一次工业革命爆发的时期,西方生产性技术创新开始迅速增加,并且此后一直处于一个基本同等增长率的上升状态,但非生产性的技术创新此后基本上处于或小幅度增长或零增长的稳定状态。从图3可以看出,1644—1900年西方各个时间阶段内生产性技术创新均超过非生产性技术创新,生产性技术创新与非生产性技术创新相比较占有绝对优势。

通过以上分析,就中西方各自本身技术创新数量特征而言,中国的技术创新呈现出较明显的非生产性特征,西方的技术创新呈现出较明显的生产性特征。为更明显地体现中西方相较下中国技术创新侧重于非生产性技术创新的结构性特征,需将二者比较分析,但由于中西方各自在数量上存在较明显的差别,不能直接进行比较。为了剔除各自数量不同的影响,可将中西方不同时间段各自生产性与非生产性技术创新的数量值进行相除求商,以方便比较,以反映出中国技术创新的结构性,即

(1)

计算后可有不同阶段的比例值,为较明显体现出中西方生产性与非生产性技术创新结构比例的差距,可将西方生产性与非生产性的比例值与中国生产性与非生产性的比例值做差,由于所得差值剔除了各自数量不同的影响,反映了二者生产性与非生产性技术创新结构比例的差距,我们可以将之定义为结构性差距,即

结构性差距=西方生产性与非生产性技术创新数量比例-中国相同的技术创新数量比例

(2)

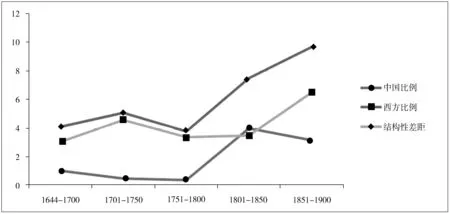

根据公式(1)和公式(2),本文进一步计算了中国和西方在特定阶段生产性与非生产性技术创新的比例以及中国和西方在上述方面的结构性差,计算结果如图4所示。

图4 中西方同阶段生产性与非生产性技术创新数量比例

据图4对比中西方的比例曲线可以看出,任何阶段西方生产性技术创新与非生产性技术创新的数量比例均高于中国,并且就中国与西方在生产性技术创新与非生产性技术创新各个相邻阶段数量比例的变动趋势而言,其中间区段中西方技术创新结构比例的变动趋势处于相同的变动状态,而两端则处于相反状态,并且在图中可以较直观地看出相反趋势变动的两条曲线的相距距离要明显大于相同趋势变动的两条曲线距离。换言之,中西方的生产性技术创新的结构性差异,虽在中间区段有所缓和,但就整体而言其差距一直在扩大。具体差距见图4中的结构性差距曲线,可以看出1644—1900年每一阶段西方与中国结构性差距的值均为正值,说明西方生产性与非生产性技术创新的数量比值在各个阶段均超过中国的相应比值,西方相对于中国有着更侧重于生产性的技术创新结构。根据结构性差距曲线,中国与西方生产性技术创新的结构型差距在17世纪后半叶与18世纪前半叶处于扩大的状态,其差距值从3.06上升到4.59,而后在18世纪后半叶有所下降,差距值恢复到了3.40,其与最初统计期17世纪后半叶的差距值相差较小。到19世纪前半叶中西方技术创新结构性差与前半世纪基本维持不变,差距值处于3.49的水平,但19世纪后半叶其差值迅速上升达到了整个统计期的最大值,为6.51。据以上对中西方具体各个阶段的对比分析,可以明显看出中国1644—1900年期间,中国的技术创新相对于西方在各个阶段呈现出了明显的非生产性结构性特征。

罗伯特·B·马克斯在《现代世界的起源:全球的、生态的述说》中论述世界各地区近世发展差距时,曾对1750—1900年中国与欧洲的制造品份额做出的描述(如图5),我们可以看出:1750年后中国与西方的制造品生产在世界所占的份额比例开始发生了“大分流”。中国制造品的份额从1750开始大幅度下降,1750年占到世界大约33%份额的制造品,到1900年则下降到7%的份额;而欧洲或可理解为西方,其制造品份额从1750年开始迅速上升,从1750年占到世界制造品份额的23%上升到1900年的60%。制造品份额的下降较大程度上也导致“在18世纪中国还占有四分之一以上的世界财富,而到1900年就已经沦落到工业化程度最低、最贫穷的国家之中”[3]169。

技术作为一种重要的生产要素,其对社会产出的增长有较大的影响。以美国的增长为例,在1948—2010年半个多世纪的产出增长中其贡献率达到35%*数据来源:美国劳工部.转引自N.Gregory Mankiw,Macroeconomics:Eight Edition,Worth Publishers,2013:266。。对比图1与图5我们可以发现,中国与西方技术创新数量上出现“大分流”的时间段与制造品所占的世界比例份额发生“大分流”的时间段高度重合。再者,根据全要素生产理论技术是影响制造品产出的重要生产要素之一,二者的因果关系比较显著,可以认为中西方技术创新的不同使得中西方发展产生了较大的差异。根据本文对生产性技术创新的界定,生产性技术创新多是一些基础性的、与生产直接相关的技术创新,其对技术创新本身或是技术生产率的提高相对于非生产性的技术创新具有更大的促进作用;而非生产性的技术创新多是对具有一定使用价值的产品的“奢侈化”再加工,其对技术进步本身具有较小的促进作用。鉴于生产性技术创新与非生产性技术创新各自的特点,即生产性技术创新对技术进步本身有更大的促进作用、生产性的技术比非生产性的技术也有更高的生产率,故可以认为,1644—1900年中国侧重于非生产性技术创新的结构性特征导致的中国技术创新相对于西方同时期技术创新数量上的以及技术创新生产率上的相对落后,最终造成近世中西方社会发展的“大分流”。

图5 世界制造品生产的份额(1750—1900年)[8]

[1] 张旭昆.西方经济思想史新编——从汉穆拉比到凯恩斯:下卷[M].杭州:浙江大学出版社,2015:1147.

[2] 张平,刘霞辉,袁富.中国经济转型的结构性特征、风险与效率提升路径[J].经济研究,2013(10):4.

[3] 罗伯特·B·马克斯.现代世界的起源:全球的、生态的述说[M].北京:商务印书馆,2006.

[4] 史建云.彭慕兰.大分流:欧洲、中国及现代世界经济的发展[J].历史研究,2002(2):188.

[5] 速水佑次郎,神门善久.发展经济学:从贫困到富裕[M].3版.北京:社会科学文献出版社,2009:302.

[6] 卢嘉锡.中国科学技术史 [M].北京:科学出版社,2006.

[7] 查尔斯·辛格,E·J·霍姆亚德,A·R·霍尔,特雷弗·I·威廉斯.技术史[M].上海:上海科学教育出版社,2004.

The Structural Problems of Technological Innovation of Qing Dynasty and Its Influence

SHI Tao,MA Lie

(SchoolofEconomicsandManagement,ShanxiUniversity,Taiyuan030006,China)

In recent years, many "structural" problems are mentioned in the economic policy of our country. "Structural" problems are recognized as one of the essential embodiment of the universality of contradiction. And since science and technology are well known as the first productive force, the issue about whether there is a "structural" problem in Chinese technological innovation is raised in the "great divergence" between China and western society Based on the classification of technological innovation (productive and unproductive technological innovation), and the statistics about the technical innovation in China and the western countries at the same time as Qing Dynasty, it is found that Chinese technological innovation presents an obvious structural characteristics relative to the western countries. Given the nature of the productive technology and unproductive technology innovation, it could be considered that the structural problem of Chinese technological innovation in the Qing Dynasty was one of the factors which lead to the shunt of development in modern Chinese and western society.

Qing dynasty;technological innovation;structural problems;great divergence

第29卷第4期(2017年4月) 山西高等学校社会科学学报SOCIALSCIENCESJOURNALOFUNIVERSITIESINSHANXI Vol.29No.4(Apr.2017)

2017-01-04

石 涛(1969-),男,四川峨眉人,山西大学教授,博士生导师。研究方向:中国经济史。 马 烈(1989-),男,山西运城人,山西大学硕士生。研究方向:中国经济史。

10.16396/j.cnki.sxgxskxb.2017.04.021

K249;F062.4

A

1008-6285(2017)04-0088-06