直面现实的书写:湖北新闻纪录片发展历程研究

王光艳

直面现实的书写:湖北新闻纪录片发展历程研究

王光艳

从1911年朱连奎拍摄的新闻纪录片《武汉战争》起,湖北新闻纪录片创作经历了跌宕起伏的几个阶段。本文通过对各个不同历史时期的湖北创作的重点新闻纪录片进行系统考察,勾勒出湖北新闻纪录片的发展历程。

湖北新闻纪录片 发展史

从纪录片发展史来看,最早出现的纪录片都是当时社会生活的纪录短片,属于人文社会类纪录片,如1895年,卢米埃尔拍摄的短片《工厂的大门》《火车进站》等,“每部只能放映一分钟左右,这是当时一本影片的最大长度。”[1]这些影片都没有太多的新闻性,但是,它们启发了后来的新闻纪录片创作者。

在电影诞生的早期,记录重大新闻也是电影发明家们的重要“生意”,因为在当时“地方题材的影片是久映不衰的‘保留节目’。西班牙的《斗牛士的到来》、俄国的《沙皇的加冕典礼》、澳大利亚的《赛马》都是1896年的作品。”[2]这里的《斗牛士的到来》《沙皇的加冕典礼》都具备新闻纪录片的某些特征。随着时间的发展,特别是电影、电视成为大众传媒之后,用影视纪录和传播新闻逐渐成为信息传播的重要手段,新闻纪录片应运而生。

1896年,李鸿章访问美国,在外坐上马车。

电影电视与新闻事件有着天然的接近性,法国年鉴派史学家马克·费罗指出“在历史发生的紧要关头,在它影响当今或决定未来的关键时刻,在所有这些时候,电影都介入了。”[3]今天的新闻就是明日的历史,新闻纪录片就是真实记录并传播“历史发展的紧要关头”、“影响当今或决定未来的关键时刻”的重要工具。

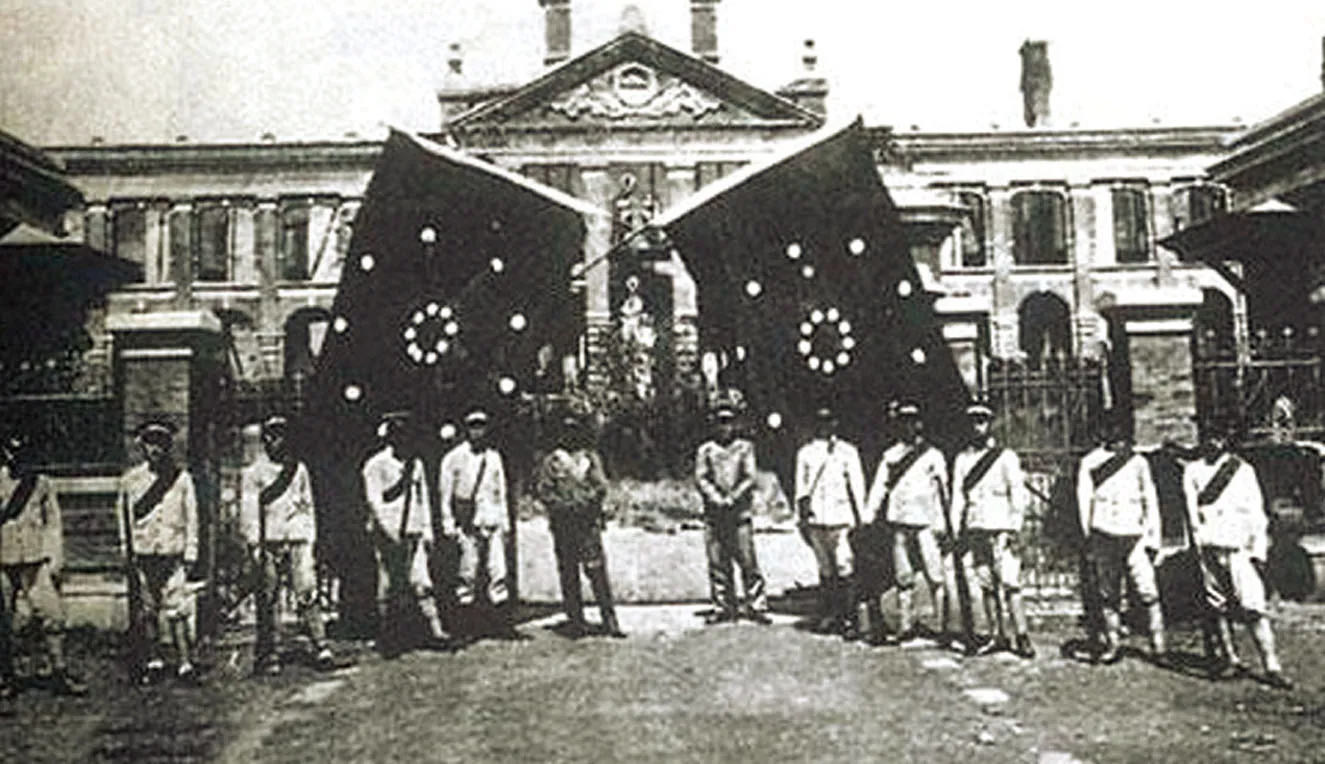

电影介入中国题材的新闻纪录最早是“1896年美国缪托斯科普公司拍摄的《李鸿章在纽约》,内容有李鸿章在格仑特墓前和李鸿章乘车经过第四号街和百老汇。”[4]这部影片影响很大,在日本播放的时候,“日本最早的优秀解说员德川梦生在放映《李鸿章在纽约》时,为该片解说。”[5]在中国本土拍摄新闻纪录电影要相对晚一些,1900年,八国联军进攻中国,法国、英国、美国、日本等国都有新闻记者随军来北京拍摄新闻影片,随后日本拍摄的影片“以《庚子事变》的片名在日本公演”,“法国梅里爱的影片目录中有《中国对联军的战争》和《中国的各国代表会议》,以及《中国事件》”[6],以及美国人拍摄的《中国北京南城门的战斗》、英国人拍摄的《中国教会被袭记》等,这些都是早期有关中国的新闻纪录片。

中国人自己拍摄的最早的新闻纪录片是1911年朱连奎拍摄的《武汉战争》,这也是湖北新闻纪录片创作的开端。从《武汉战争》开始,记录重大新闻事件就成了中国影视工作者的重要责任。

所谓新闻纪录片,是指借助影视媒体手段,以纪录片的手法,对新近发生的事实的完整而系统的纪录影片。新闻纪录片与新闻报道有着天然的联系,它取材于社会大众普遍关注的题材,通过影像纪录事件发生的全过程。从媒介形态上来说,新闻纪录片从纪录电影发端,电视出现后,电视新闻纪录片逐渐成为主角。“传媒的特征之一就是,其本身不仅具有不同的用途,而且还强烈地带有情感和偏见。任何情况下,传媒都不会无动于衷。”[7]电影和电视当然都有自己的用途,同时,声形兼备的记录功能让它们在电子时代迅速发展为最具影响力的传媒。目前,湖北新闻纪录片形成了电影新闻纪录片和电视新闻纪录片两种类型,以电视新闻纪录片为主的格局。

《武汉战争》

一、战火纷飞的影像记录(1911—1949)

最早的湖北新闻纪录片是拍摄于1911年的《武汉战争》。1911年10月10日,辛亥革命武昌起义爆发。消息传出,立即引起新闻界的注意,著名的杂技演员朱连奎当时正在汉口演出,他立刻想到实拍战争影片。在争取起义军首领同意后,朱连奎和美利公司的一位洋人随起义军进入战场,实地拍摄。他们登上租界边的高楼,抢拍起义军与清军交战的镜头:10月 12日,起义军占领汉口、汉阳的情况;10月27日,起义军与清军在汉口的激烈争夺战;11月16日,起义军从汉阳反攻,二次光复汉口的场景等。这些镜头十分珍贵。拍摄完成后,朱连奎立即将胶片带到上海冲洗、剪辑,最后编成《武汉战争》一片。1911年12月1日,《武汉战争》在上海南京路公映。

朱连奎拍摄《武汉战争》之后到抗日战争前,湖北几乎没有人拍摄新闻纪录片,有关湖北的情况零星地出现在北伐题材的新闻纪录片中,如《北伐完成记》(1927)、《北伐大战史》(1927)、《革命军北伐记》(1927)、《革命军战史》(1927)、《国民革命军海陆空大战记》(1927年)等。

抗日战争期间,1935年,国民党成立“汉口摄影场”,拍摄新闻特辑和军事教育片。1937年底,在“汉口摄影场”基础上,中国电影制片厂成立。从1938年1月到10月间,中国电影制片厂拍摄了大量的抗战纪录片,这些新闻纪录片汇编成《抗战特辑》(第3集—第5集)、《电影新闻》(第41号—第47号)、《抗战号外》(第1-3号)等,提供给全国各地电影院播放,为鼓励士气,凝聚民心,团结抗日做出突出的贡献。

1938年10月,中国电影制片厂迁往重庆后,一直到1958年7月武汉电影制片厂成立前,湖北没有专门的纪录片创作机构,有关湖北的影像纪录零星地出现在中央新闻纪录片制片厂、中国人民解放军电影制片厂、北京电影制片厂等单位摄制的部分影片中。《百万雄师下江南》(1949)、《第四野战军南下记》(1949)、《新中国的诞生》(1949)、《世界青年访华记》(1950)、《荆江分洪》(1952)、《中南区土地改革展览会》(1953)、《伟大的土地改革》(1954)等纪录片中有部分内容反映湖北的情况。

二、“十七年”的影像记录(1949—1966)

1958年7月武汉电影制片厂成立,1960年12月1日武汉电视台(湖北电视台前身)开播,新中国湖北新闻纪录片创作开始起步。“向武汉市观众播送有关电视讲话、图片新闻、新闻简报、文艺节目和故事影片等。”[8]不过,囿于条件所限,当时武汉电视台还很难有条件采录现场新闻。一直到1961年国庆节,武汉电视台(湖北电视台前身)“在汉口中山公园门前转播了湖北省暨武汉市各界人民庆祝中华人民共和国成立12周年大会和活动实况。”[9]这个实况转播可以看作是湖北早期大型活动纪录行动。可以说,新闻纪录片创作与湖北影视业的发展如影随形。在纪录现实新闻的同时,纪录片创作者还将影视艺术、自己的个性和见解融入其中,描绘了一副现实的诗意写作的壮丽画卷。

从1958年到文革前,湖北新闻纪录片创作主要由武汉电影制片厂完成。这个时期,湖北新闻纪录片创作主要围绕国家重大建设以及省内重要会议进行,优秀作品有《庆祝武钢一号高炉建成》(1958)、《百万大军办钢铁》(1958)、《征服汉江》(1959)、《文教群英会》(1960)等。不过,到1961年底,武汉电影制片厂南迁广州与珠江电影制片厂合并,湖北纪录片创作再次中断。不过,“1966年7月16日,毛泽东同志在武汉畅游长江,记者陈鹏程独家拍摄了这一珍贵的镜头”[10],这是湖北电视台早期拍摄的为数不多的珍贵新闻纪录片之一。

1966年7月16日,73岁的毛泽东同志横渡长江

三、“文革”影像记录(1966—1976)

“文革”期间,武汉电视台(湖北电视台前身)一度面临存废的问题,难以有实力拍摄纪录片。1971年1月,湖北新闻纪录电影制片厂成立,湖北又开始迈上新闻纪录片创作的漫漫征程。湖北新闻纪录片延续了紧跟国家重大方针政策的路子,选题主要集中在纪念活动、大型会议、大型体育赛事、经济建设等方面,代表作品有《紧跟毛主席奋勇前进》(1971)、《全国排球分赛区(武汉赛区)》(1972)、《湖北军民哀悼毛泽东主席逝世》(1976)、《深切地怀念周恩来总理》(1977)等。值得提出的是,湖北在这个时期除了制作了大量的新闻纪录片外,还开始尝试制作历史文化纪录片《江陵汉墓》(1976)。

四、新时期的影像记录(1976—1992)

从新中国成立到改革开放前,中国纪录片受前苏联的影响很大,特别是列宁所说的“形象化的政论”的要求“导致对纪录片的特性、功能的狭隘理解及认识上的偏差,进而导致纪录片样式的单一和题材的单调,妨碍了纪录片创作的探索与进取。”[11]湖北纪录片的创作也存在这些问题,创作思路僵化,表现手法刻板。

1978年1月1日,北京电视台(中央电视台前身)开办了《全国电视台新闻联播》(简称《新闻联播》)。电视新闻逐渐成为百姓日常生活的一部分。“电视新闻出现之后,新闻电影被迫逐渐地从纪录电影中相对分离出来,电视新闻的及时性和广泛性是新闻电影无法比拟的,电视在捕捉和传播新闻消息方面比电影具有更强的时效性,这一点是电影无法比拟的。”[12]很快,电视新闻逐步取代了电影新闻,电视新闻专题也逐渐成为电视台新闻创作的一个新类型[13]。

改革开放给湖北纪录片的发展带来了光明的前景。“这个时期,纪录片创作突破‘文化大革命’时期的题材禁区,纪录片从题材到品种,从作品风格到表现手法都面目一新,各种新事物在纪录片领域破土而出呈现欣欣向荣的景象,各类作品影响广泛,纪录片从小众传播走向大众传播。”[14]改革开放以来,随着社会经济的发展,技术设备的改善,一大批地、市、县纷纷建立电视台。湖北电视台1981年增加专题新闻,电视新闻纪录片大规模创作开始。武汉电视台1981年成立[15],1983年7月完成第一步电视专题片《战洪图》[16]。

湖北纪录片创作中“电影”和“电视”并驾齐驱,迎来了一个快速发展时期。在思想上,改革开放带来了人们思想、行为上的巨大变化,人民生活水平逐渐提高,电视在日常生活中迅速普及。其次,ENG电子新闻采集方式的广泛应用进一步解放了纪录片创作的生产力,声画一体同步采集、后期剪辑工序简化、磁带记录成本降低……第三,国外纪录片创作观念的冲击。1979年,中日合拍《丝绸之路》,“该片在拍摄过程中加入了体验性因素,几乎不加任何修饰,把拍摄当中的一些场景记录下来,把现场的声音采集进来。这些变化成为后来对中国电视纪录片创作影响深远的纪实手法的发端,并在一定程度上加快了中国电视纪录片的国际化进程。”[17]这个时期,湖北新闻纪录片创作和关注的焦点主要集中于几个方面:

《来自武汉的报告》拍摄组

第一,记录湖北人民呼应中央有关精神。《湖北军民热烈庆祝党的十一届三中全会胜利召开》(1977,湖影厂)、《湖北军民热烈拥护党的十一大胜利召开》(1977,湖影厂)、《湖北武汉人民欢庆“五届人大”“五届政协”胜利召开》(1978,湖影厂)等纪录片记录了湖北军民热烈呼应中央会议精神的情况。

第二,记录改革开放中,湖北所取得的新成就,出现的新气象、新事物。《驯服漳河》(1980,湖影厂)、《极目楚天舒》(1984,湖影厂)、《来自武汉的报告》(1984,武汉台)、《武当山下汽车城》(1983,湖北台)、《小厂的腾飞》(1984,湖影厂)、《襄渝铁路》(1985,湖北台)、《可爱的湖北》(50集,1989,湖北台)等影片记录了经济发展的成就。

第三,记录国家重大工程项目。《征服汉江》(1978,湖影厂)、《万里长江第一坝》(1981,湖影厂)、《长江截流》(1981,湖影厂)、《葛洲坝大江截流胜利合龙》(1981,湖北台)、《大江截流》(1981,湖北台)、《中国葛洲坝》三部曲(1991,湖北台)等纪录汉江、长江水利工程。

第四,记录军队的生活。《武警英姿》(1984,湖影厂)记录的就是武警部队的生活、训练等。1987年,武汉台记者彭世耕、杨卫东、王汉明、周详四位记者在中越自卫反击战期间,深入老山前线,纪录战地生活,制作成新闻纪录片《老山,你好》(1987,武汉台)。

第五,记录重大考古发现。《丝绸宝库》(1982,湖影厂)记录湖北江陵汉墓考古发掘出土的丝绸。

第六,记录湖北重大灾害。1983年秋,湖北长江、汉江流域爆发大洪水,湖北人民奋起抗洪保卫家园,纪录片《湖北防洪救灾纪实》(1983,湖影厂)、《战洪图》(1983,武汉台)分别记录了1983年湖北、武汉的抗洪事迹。1991年夏秋之交的抗洪救灾,记者深入一线,制作了电视系列专题片《人定胜天》(1991,武汉台),分成“砥柱中流”、“众志成城”、“同舟共济”、“共建家园”等4个章节。[18]

此外,湖北新闻纪录片还记录了一些新闻人物,如《新时代的刘胡兰》(1990,湖北台)记录了1989年12月25日夜,枝江县董市镇桂花信用分社发生的一起抢劫杀人案件的情况。当夜,两个蒙面歹徒闯进信用社,用刀逼迫会计潘星兰和炊事员杨大兰交出金库的钥匙,两兰奋起反抗。最终,金库保住了,可是,杨大兰英勇牺牲,潘星兰身负重伤。时代的英雄被永远记录在影片中。

五、跨世纪发展期的影像记录(1992—至今)

从20世纪80年代末到90年代初,中国社会进入转型时期。“进入90年代,在计划经济体制向市场经济体制转化和消费社会来临的新形势下,以精英旨趣为主导的高雅文化丧失了主流地位,并出现了新的裂变,形成了大众文化、主导文化和高雅文化‘三足鼎立’的新格局。”[19]中国纪录片进入到多元化时期,湖北新闻纪录片的创作也在选题、类型、手法等方面呈现出多元化,这主要是因为国内政治经济大气候发生重大变化,舆论环境变得相对宽松而造成的。另一方面,纪录片创作观念上受到所谓的“新纪录运动”的影响,一批“独立制片人”纷纷介入纪录片创作。第三,以央视为代表的电视台开办一些播放纪录片的栏目《地方台50分钟》[20]等,中国纪录片出现了一个高速发展的时期。1994年3月15日,湖北电视台推出大型综合栏目《时代TV》,每周3次,每次30分钟,“设有《焦点透视》《经济了望》《今日名流》《轻松节拍》《荆楚卫士》等子栏目。这些栏目或展示成就、或传递信息、或赞颂新风、或推崇真情、或针贬时弊、或提供娱乐,体现了电视为改革、发展、稳定服务的精神。”[21]这个栏目为新闻纪录片提供了播出的场地。但是,随着电视新闻节目的类型增多,各类深度报道栏目的推出,电视新闻介入社会的深度和广度有了十分明显的增强,特别是电视现场直播的勃兴以及深度新闻节目的出现,新闻纪录片开始走向衰落。湖北新闻纪录片的创作也在同期出现了一些可喜的现象。

从选题上来看,除了关注关乎国计民生的重大题材外,还把较多的视线移到百姓日常生活之中,视角也逐渐平民化。《这里有一个梦想》(1990,武汉台)记录的是武汉市黄陂区木兰湖居民以旅游带动经济发展,促使贫困山村走致富之路的艰难探索。《安得广厦千万间》(1990,武汉台)关注老百姓买房子改善居住条件。《武汉出租车现状调查》(1990,江汉经济台)、《没有裙子的夏天》(1993,武汉台)、《重走总书记访农路》(1994,湖北台)、《上学路上安全吗》(1998,湖北台)等关注普通城市人生活。

从类型上来说,既有重大时事政治纪录片,也有新闻人物纪录片,更有地方新闻事件纪录片,呈现出丰富性。记录重大新闻事件,如《三峡截流》(1997,湖影厂)、《三峡移民备忘录》(1997,湖北台)、《为了人类共同的南极》(1998,湖北台)、《保卫武汉——抗洪1998》(6集,1998,武汉台)、《武汉1998》(1998,武汉台)、《 洲湾抢险记》(1998,湖北台)、《为了灾区的孩子》(1998,湖北台)、《军民合力抢险救灾》(1998,湖北台)、《生死决战 力缚苍龙》(1998,湖北台)、《98大三峡》(1998,湖北台)。新闻人物纪录片,如1992年,武汉电视台推出了《百家企业访谈》专题节目,每期20—25分钟,以人物专访为中心,系统介绍当时武汉的大型企业,这个栏目一直持续到1995年,先后制作播出了70多个新闻纪录片[22],反响很大。当然,电视新闻专题中对一般新闻人物的记录也不少,比如《乡邮员余国顺》(1994,湖北台)、《辛Sir的一天》(1994,湖北台)、《有这么一个女人——蔡撷英》(1994,湖北台)等,记录的主人公都是普通百姓。地方新闻事件纪录片,《斩断魔爪——全国罕见特大杀人案侦破纪实》(1991,武汉台)、《深圳大爆炸纪事》(1993,武汉台)、《别开生面的科技大赶集》(1999,湖北台)记录影响社会的重大新闻事件。配合国家重大宣传的纪录片,如配合西部大开发的宣传,2000年,武汉电视台、武汉人民广播电台、武汉有线电视台联合报道小组奔赴西部,制作了系列专题《聚焦西部》[23]。需要说明的是,1999年,为了迎接新千年的到来,各地电视台纷纷推出特别节目。武汉电视台专门派记者奔赴世界各地,拍摄当地民众迎接千禧年的情况,《千禧大典系列·以色列印象》(1999,武汉台)、《千禧大典系列·巴勒斯坦印象》(1999,武汉台)等纪录片记录了人们迎接新年的场景。这些节目促进了世界各地人们之间的相互交流。

《三峡截流》

从组织形式来看,既有体制内的纪录片创作,也有体制外的各类公司、独立制片人的创作。所谓的“行业体制内制作,通常指由国家广播电影电视行政主管部门或具有批准许可权的其他政府机构、国家广电媒体批准制作或播映的影视制作。”[24]对于湖北来说,体制内制作主要是指各类电视台、湖北电影制片厂以及部分国家广电行政部门批准的具有影视拍摄资质的机构。湖北的电视台在这一时期纷纷推出新闻专题栏目,如武汉电视台在1995年开办《都市写真》,这是一档以评述社会热点与问题为主要内容、舆论监督为特色的深度报道栏目,它以主流前卫的价值取向、探寻质疑的采访方式、深刻犀利的批评报道、普遍关注的热点话题和故事化的表达方式而著称,曾经制作并播出了一系列优秀的新闻专题片,如《中山舰还要沉睡多久?》《社区群干为何喊累?》《不能忘怀的嘱托》《天使奶奶》《背着妈妈上大学》《是民心工程还是面子工程》《黄金水道为何中梗阻?》《鹿“失”谁手?》《探析“六连号”》《特警谭纪雄》《领导干部如何面对被问政》《从“马上就办”说开去》等一大批节目产生全国性影响。

从创作手法来看,一改过去功利性主导下的格里尔逊模式,转而注重纪实性,注重现场音和长镜头的应用,甚至直接电影的手法也逐渐引入到纪录片创作之中。从创作机构来说,影视合流成为常态。尽管湖北电影制片厂一直以独立的电影制片机构存在,但是,它在90年代也开始大量引进高清广播级电视设备,介入电视剧、电视专题片和电视纪录片的拍摄。而湖北电视台、武汉电视台以及一些影视制作公司也纷纷投资或借用数字电影设备来拍摄节目。

目前,新闻纪录片的创作已经逐渐被各种新闻性的专题栏目所替代,单纯的新闻纪录片已经很少了。尽管如此,新闻纪录片仍然不失为一个值得关注的类型。

纪录片的拍摄(资料图片)

注释:

[1](美)埃里克·巴尔诺:《世界纪录电影史》,张德魁、冷铁铮译,中国电影出版社,1992年9月,第6页。

[2](美)埃里克·巴尔诺:《世界纪录电影史》,张德魁、冷铁铮译,中国电影出版社,1992年9月,第10页。

[3](法)马克·费罗:《电影和历史》,彭姝 译,北京大学出版社,2008年6月,第7页。

[4] 高维进:《中国新闻纪录电影史》,世界图书出版公司,2013年2月,第5页。

[5] 高维进:《中国新闻纪录电影史》,世界图书出版公司,2013年2月,第5页。

[6] 高维进:《中国新闻纪录电影史》,世界图书出版公司,2013年2月,第5页。

[7](法)雷米·里埃菲尔:《传媒是什么:新实践·新特质·新影响》,刘昶译,中国传媒大学出版社,2009年7月,第1页。

[8]纪卓如:《武汉电视台昨晚试播》,《长江日报》,1960年12月2日,第一版。

[9]湖北省地方志编纂委员会:《湖北省志·新闻出版(上)》,湖北人民出版社,1993年4月,第312、313页。

[10]《大事记》,唐源涛主编:《火凤凰之歌——湖北电视台建台40周年纪念》,湖北电视台,2000年,第20页。

[11]陈霖、曾一果、高峰、周亚平编著:《新世纪人文纪录片研究》,苏州大学出版社,2014年10月,第3页。

[12]方钱华、谢尔冬:《论中国电影新闻纪录片的发展与衰落》,《电影文学》,2012年第8期,第114页。

[13]需要说明的是,在中国电视发展的早期,电视新闻拍摄人员几乎都是来自于新闻电影制片厂,电视新闻拍摄手法受新闻纪录电影的影响很大。1980年代中期以前,我国电影新闻纪录片和纪实性纪录片的界限并不清晰。根据倪祥保、邵雯艳著、浙江大学出版社2009年7月出版的《纪录片专题片概论》一书的描述,“随着各种电视片创作的空前繁荣,特别是自20世纪80年代以来,我国电视界一会儿有人热火朝天地追捧纪录片和纪实手法,一会儿又在电视台内争先恐后地纷纷成立专题片机构,一会儿又热烈地探讨这二者到底是什么关系”。一方面说明了,电视新闻专题在当时的火热程度,另一方面也表明新闻专题片和新闻纪录片有着难以分辨清楚的关系。纪录片与专题片究竟应该分而言之还是合二为一,是纪录片研究者所面临的一个老话题。有关纪录片和专题片的争论,国内很多学者,如徐志祥、张雅欣、朱景和等人都有不同的看法。笔者以为纪录片和专题片有适当区分的必要,但是,这种区分应当放在特定的历史条件下来讨论。脱离具体历史背景的讨论是没有意义的,也是不负责任的。

[14]张贤倩:《中国当代电视新闻纪录片的变革及其影响》,《东南传播》,2013年第5期,第24页。

[15]1981年6月,中央广播事业管理局批准武汉教育电视台用分米波19频道播出,1983年8月12日,武汉教育电视台更名为武汉电视台。

[16]雷喜梅:《电视新闻近观远望》,新华出版社,2005年12月,第224页。

[17]《导言》,李兴国主编:《中国广播电视文艺大系(1977—2000)电视纪录片卷(上、下)》,中国广播电视出版社,2008年4月,第3页。

[18]雷喜梅:《电视新闻近观远望》,新华出版社,2005年12月,第229页。

[19]姜娟:《主体·视点·表达:中国独立纪录片研究》,中国传媒大学出版社,2012年3月,第1页。

[20]1989年1月,中央电视台开办了《地方台50分钟》栏目,后来更名为《地方台30分钟》,该栏目依托中央台与地方台之间的密切合作,播出了大量优秀的电视纪录片。

[21]《各地优秀广播电视栏目选介》,《广播电视信息》,1994年Z1期,第15页。

[22]见本人于2015年12月1日对武汉广播电视台纪录片工作室牛曦频的专访。

[23]雷喜梅:《电视新闻近观远望》,新华出版社,2005年12月,第236页。

[24]姜娟:《主体·视点·表达:中国独立纪录片研究》,中国传媒大学出版社,2012年3月,第19页。

本文系湖北省社科基金一般项目《湖北当代纪录片研究》(项目编号:2016047)的阶段性成果、湖北文学理论与批评研究中心成果、华中师范大学影视传播研究中心成果、武汉大学-武汉广电国学传播与人才培养基地成果。

(作者系武汉广播电视台主任编辑、文学博士)

责任编辑 朱帆