魏韩君夫人舆氏墓志小考

梁春胜

魏韩君夫人舆氏墓志小考

梁春胜

韩兴宗 内小 中散 官制改革

北魏韩君夫人舆氏墓志是韩兴宗之妻慕容氏的墓志。此志对于探讨北魏内廷官“内小”的演变,韩氏与慕容氏的交谊,以及慕容氏在北魏的遭际,都具有一定的史料价值。

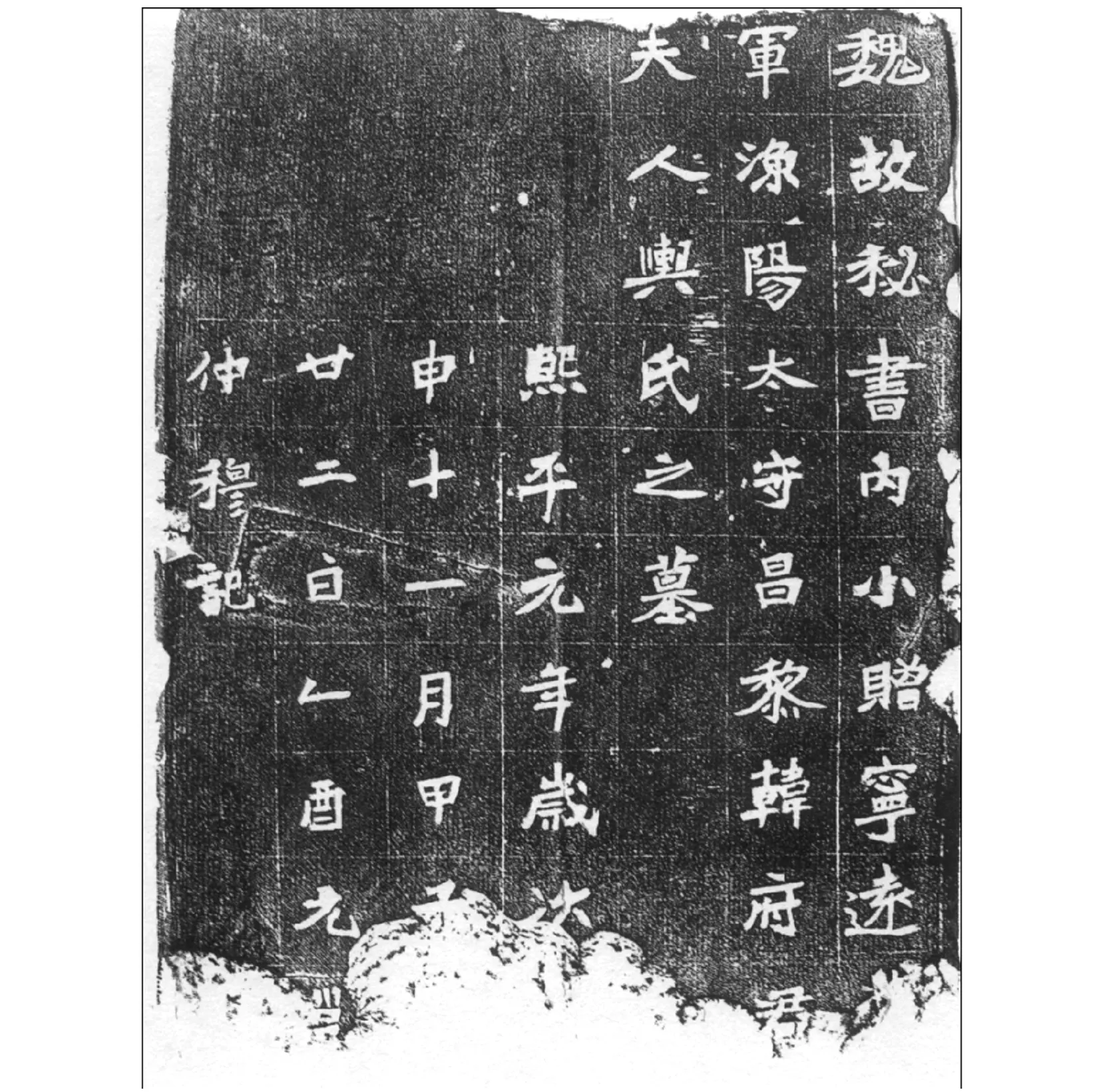

近年来北朝墓志大量出土,其中蕴含着丰富的历史、考古、语言、文字、书法、宗教、艺术等方面的价值。尤其在历史研究方面,北朝墓志的价值已受到充分重视。当然,想要充分发掘北朝墓志的研究价值,准确解读其文字乃是一项基础的工作。目前在新出北朝墓志刊布方面,释文常难免存在一些问题①。这里以魏韩君夫人舆氏墓志为例,谈一谈新出墓志的释读问题。《河洛墓刻拾零》收有一方魏韩君夫人舆氏墓志②,图版如下:

此志具有一定的史料价值,但尚未看到有人论及,故不揣谫陋,试作考述。

先引录志文:

魏故秘书内小赠宁远[将]军渔阳太守昌黎韩府君夫人舆氏之墓。

熙平元年岁次[丙] 申十一月甲子[朔] 廿二日乙酉,元□仲穆记。

解读此志,需要弄清楚“韩府君”“舆氏”和“仲穆”三人到底是何人。

先看“韩府君”。韩君为昌黎人,生前仕至秘书内小,卒赠宁远将军、渔阳太守。检《魏书》,昌黎韩氏符合这个条件的只有韩兴宗。兴宗附见《魏书·韩麒麟传》:“长子兴宗,字茂先。好学,有文才。年十五,受道太学。后司空高允奏为秘书郎,参著作事。中山王叡贵宠当世。阙为文。迁秘书中散。太和十四年冬,卒。赠宁远将军、渔阳太守。”③赠官完全相同,而兴宗生前任职为秘书郎、秘书中散,韩君生前任职为秘书内小,唯此稍异。

实际上,秘书内小即秘书中散,二者是同职异称。“内小”是北魏前期所置内廷官,有内行内小、秘书内小等,秘书内小是内廷派驻秘书省之官,太和改制罢④。秘书内小一职又见于东魏李宪墓志:“年十有二,为秘书内小。”⑤而《魏书·李宪传》称:“太和初,袭爵,又降为伯。拜秘书中散,雅为高祖所赏。”⑥史志对比,可知墓志的秘书内小,就是史书的秘书中散。据《李宪传》,李宪死于孝昌三年(527年),时年58,则其生于皇兴四年(470年),12岁为太和五年(481年)。孝文帝改革官制,是从太和十五年亲政以后开始的,所以李宪在太和五年所任职本当是秘书内小,魏收在《魏书》中改作“秘书中散”,当是依据改制以后的官名⑦。和“内小”一样,“中散”亦为北魏所置内廷官,太和改制后,长期派驻秘书省的称为秘书中散⑧。可见太和改制前称秘书内小,改制后称秘书中散,二者只是前后期称谓不同,实是一职。韩兴宗卒于太和十四年(490年),其时官制改革尚未开始,故其所任本当是秘书内小,与舆氏墓志正相合,而《魏书》则照例改作了秘书中散。韩兴宗之女宇文永妻韩氏墓志:“父兴宗,主文中散、宁远将军、渔阳太守。”⑨“主文中散”盖即“秘书中散”,亦用改制后的官名。

内小改为中散,应是太和改制的一种普遍现象,不独体现在秘书内小改为秘书中散上,另如:

1.魏文成帝南巡碑有“内行内小步六孤龙成”⑩,步六孤氏后改为陆氏,《魏书·陆俟传》正作陆龙成,称其“少以功臣子为中散”。

2.魏杨播墓志:“君年十有五,举司州秀才,拜内小,寻为内行羽林中郎,累迁给事中,领内起部。”《魏书·杨播传》:“母王氏,文明太后之外姑。播少修整,奉养尽礼。擢为中散,累迁给事,领中起部曹。”

3.魏侯刚墓志:“太和五年,文明太后调为内小,季年从驾襄沔,以军功转虎威将军、冗从仆射、尝食典御。”《魏书·侯刚传》:“本出寒微,少以善于鼎俎,进餁出入。久之,拜中散,累迁冗从仆射、尝食典御。”

4.魏杨椿墓志:“公以太和元年,在代都出身内行内小。”《魏书·杨播传附杨椿》:“性宽谨,初拜中散。”

石史对比,可知石刻的内小即史书的中散,魏收同样是采用了改制后的官名。北魏石刻中常见的“内小”之职,不见于《魏书》,而《魏书》“中散”一职则多见;反之,《魏书》和北魏晚期(宣武帝以后)石刻中常见的“中散”,在北魏早期(孝文帝以前)石刻中则一例也没有看到。因此,我们有理由怀疑,见于《魏书》的内廷官“中散”,应当都是由早期的内廷官“内小”改制而来,魏收全部采用改制后的官名。

“内小”改为“中散”,在北魏石刻中还可以找到两个例子。魏尧遵墓志:“以太和十年中,高祖孝文皇帝特召为内小,勋胤而拔也。后转中散。”魏丘哲墓志:“高祖孝文皇帝,猥以照重,七岁之年,擢为内行内小。然行锦群,朝冰心柱。在司未几,复转为中散。”二人都是先任内小,在孝文帝改制,废内小为中散后,又转为中散。

北魏的官制改革,是孝文帝以汉化为核心的改革的重要组成部分。改革的内容,以前后两个《职员令》为中心。一个是太和十七年的《职员令》,一般称为《前职员令》;一个是太和二十三年的《职员令》,一般称为《后职员令》。两个《职员令》都已亡佚,到魏收修《魏书》时,对孝文帝改革前的职官系统已不甚明了,对改制前后职官的演变情况也多付阙如。所以北魏一代职官系统的发展演变存在很多不清楚的地方,虽经众多学者爬梳整理,很多问题已逐渐变得较为明晰,但仍留有很大的研究空间。上文所论内小与中散的关系,学界曾有不同意见,松下宪一、窪添庆文等认为中散与内小是一职,而严耀中、张金龙等认为中散与内小不是一职。我们支持前一说,舆氏墓志为此说又提供了一个有力证据。

再看“舆氏”。宇文永妻韩氏墓志:“母慕容氏,父白曜,侍中、尚书右仆射、仪同三司、青州刺史、济南王。”舆氏为韩兴宗之妻,与宇文永妻韩氏之母慕容氏,姓氏不同,表面看来似非一人,实际上却正是一人。舆氏来自慕舆氏。《魏书·官氏志》:“莫舆氏,后改为舆氏。”校勘记指出“莫”当作“慕”。北朝慕舆、慕容本为二姓,但《魏书·慕容白曜传》云:“初,慕容破后,种族仍繁。天赐末,颇忌而诛之。时有遗免,不敢复姓,皆以‘舆’为氏。延昌末,诏复旧姓。”《北朝胡姓考》在“舆”前加“慕”字,并解释说:“慕容氏避难改姓在天赐末,距太和时尚远。故舆氏当作慕舆氏,收《书》作‘舆’氏,系追改。”据此,韩兴宗妻为慕容白曜之女,本姓慕容氏。慕容氏在天赐(404—409年)末为避难改姓慕舆氏,太和二十年(496年)改胡姓为汉姓时,又改为舆氏,延昌(512—515年)末还复旧姓为慕容氏。但在延昌之后的熹平元年(516年),韩兴宗之妻仍称“舆氏”而非慕容氏,盖是出于习惯,沿袭未改。而两年后的宇文永妻韩氏墓志,就称其母为慕容氏而非舆氏了。慕容氏在北魏的改姓,以前一直未见实例,舆氏墓志是目前发现的唯一例证,弥足珍贵。

韩兴宗娶慕容氏为妻,渊源盖在于其父辈的交谊。韩兴宗之父为韩麒麟,慕容氏之父为慕容白曜,在慕容白曜克定青、齐时,韩麒麟为其参军事。二人交往情况,《魏书·韩麒麟传》有较详细的记载:“参征南慕容白曜军事,进攻升城,师人多伤。及城溃,白曜将坑之,麒麟谏曰:‘今始践伪境,方图进取,宜宽威厚惠,以示贼人,此韩信降范阳之计。劲敌在前,而便坑其众,恐自此以东,将人各为守,攻之难克。日久师老,外民乘之,以生变故,则三齐未易图也。’白曜从之,皆令复业,齐人大悦。后白曜表麒麟为冠军将军,与房法寿对为冀州刺史。白曜攻东阳,麒麟上义租六十万斛,并攻战器械,于是军资无乏。及白曜被诛,麒麟亦征还,停滞多年。”韩麒麟、慕容白曜交谊极深,双方儿女缔结婚姻,正是源自父辈的这种交谊。

最后看“仲穆”。据《魏书·韩麒麟传》,韩兴宗有二子,子熙和仲穆。《魏书》云:“(兴宗)子子熙,字元雍……初,子熙父以爵让弟显宗,不受。子熙缘父素怀,卒亦不袭。及显宗卒,子熙别蒙赐爵,乃以其先爵让弟仲穆。兄弟友爱如此。”韩麒麟的爵位,本应由长子韩兴宗继承,但兴宗让给了其弟韩显宗。显宗去世后,其子幼弱,爵位本应还授子熙,但子熙仍然没有接受,又让给了其弟仲穆。史志对照,“仲穆”乃是一人。“元”后之字拓本作“”,字形下部残泐,但可以看出当是“邕”字。“元邕”即元雍(“邕”“雍”二字同音通用),是子熙之字。故舆氏(慕容氏)墓志,是由其二子元雍、仲穆共立。史志对比,若合符契。

综上所述,北魏韩君夫人舆氏墓志是韩兴宗之妻慕容氏的墓志,志文内容与史书记载完全相合。此志对于探讨北魏内廷官“内小”的演变,韩氏与慕容氏的交谊,以及慕容氏在北魏的遭际,都具有一定的史料价值。

注 释:

① 章红梅:《新出三方北魏墓志释文补正》,《北方文物》2016年第1期。

② 赵君平、赵文成:《河洛墓刻拾零》,北京图书馆出版社2007年,第22页。

④ 中国历史大辞典编纂委员会:《中国历史大辞典》,上海辞书出版社2000年,第480页;俞鹿年:《北魏职官制度考》,社会科学文献出版社2008年,下同,第87页。

⑤ 毛远明:《汉魏六朝碑刻校注》第7册,线装书局2008年,下同,第218页。

⑥ 《魏书·李宪传》卷36,第835页。

⑦ 《魏书》多见“秘书中散”一职,而“秘书内小”一职则一例也没有,可见魏收全部是依据改制后的官名。

⑧ 《中国历史大辞典》,第446页。

⑩ 韩理洲等:《全北魏东魏西魏文补遗》,三秦出版社2010年,第48页。

〔编辑、校对 阴美琳〕

梁春胜,男,1975年生,河北大学文学院副教授,邮编 315000。

K239.21

A

1001-0483(2017)02-0053-03