《摔跤吧!爸爸》

吴琪

《摔跤吧!爸爸》在中国创造了非好莱坞影片的票房纪录,从前市场认为1亿元人民币是印度电影在中国票房的天花板,而《摔跤吧!爸爸》上映后很快掀翻了这块天花板。它再一次证明了朴实的好故事的力量,而这背后是以印度每年生产近2000部电影的成熟工业为依托。对于资本横流而故事不容易走心的中国电影来说,观众用票房做出了他们的选择。

《摔跤吧!爸爸》:如何讲好老套故事?

严苛而执着的父亲普加特(Phogat),将两个女儿训练成了世界级的摔跤手,这听上去是个让人振奋的励志新闻,不过一开始在印度并没引起太多人注意。

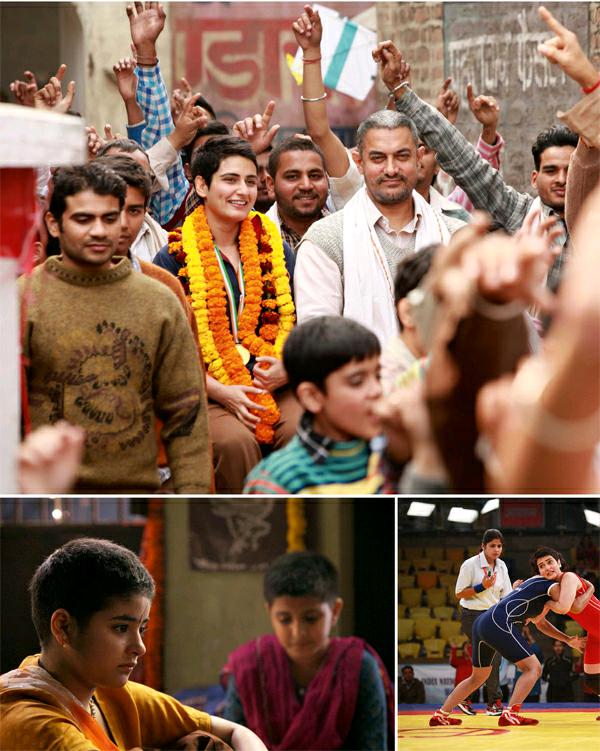

本组图片为《摔跤吧!爸爸》剧照

2012年,当迪士尼印度公司的一名人员在报纸上看到这则新闻时,她认为自己找到了一个能拍成电影的好故事。此时的迪士尼印度公司,刚刚收购了印度影业公司UTV,为它在印度的本土化又迈进了一步,网罗了更多当地电影工业的人才。著名的“70后”制作人卡普(Kapur)代表制片方迪士尼印度公司,找到涅提·蒂瓦里(Nitesh Tiwari),他希望蒂瓦里能担任导演和编剧,将这则新闻变成一个富有感染力的电影。

“一个好故事,并不必然能成为一部好电影。普加特与女儿们的故事梗概很棒,但我需要与普加特一家人再接触,看他们的故事是否足够丰富到写成一个剧本。”蒂瓦里在接受本刊采访时对我说道。他曾经是一名拍摄广告的创意导演,后来拍过两部获得好评的电影。蒂瓦里不仅是一名导演,他同时非常擅长剧本写作,也是位有名气的写作者。

“对我来说,写作和磨合剧本会花费很长的时间,一部影片是否成功,至少一半在于剧本好不好。”在与父亲普加特以及两个女儿吉塔和巴比塔接触后,蒂瓦里放心了。他看到了一位严厉却不乏柔情的父亲,女童早嫁的乡村中他曾多年遭受讽刺嘲笑。摔跤项目极少有印度女性参加,普加特想生儿子,女儿们却一个接着一个来报到。父亲对女儿的训练非常苛刻,但是一开始他只提出让女儿们试一年,如果女儿們不是这块料,他也不会不顾一切地把她们往摔跤的道路上推。“我看到了足够的潜力,他们真实的生活里就充满了戏剧冲突,能成为一部好电影。”感受到真实人物的特点后,蒂瓦里的写作尽量体现出他们本真的性格,“他们本身已经足够有力量。”

让迪士尼印度公司和蒂瓦里都感到激动的故事,在中国现在的电影制作氛围里,却不会被看作一个有潜力的好故事。它完全不是典型的印度歌舞片,也没有悬疑或者奇幻,更没有特技。一位中国电影界的投资人向我分析说:“这是一个在中国几乎拿不到钱的故事。首先,近年来没有一部体育励志题材的电影在票房上有过很好的表现。其次,没有大投资,没有奇幻或特技,也不是3D,它在中国投资者看来,除了有一个大明星,没有其他任何卖点。”

北京电影学院电影文学系副教授杜庆春提到,如果中国电影也照着成功后的《摔跤吧!爸爸》翻拍一版,未必卖得好。“印度的画面对于我们来说依然是带有奇观性的。大家想一下,中国也找一个西北的山区,一个孩子在尘土里面练摔跤,估计观众看海报、预告片就敬而远之了。等我们明白过来这是一个好故事的时候,可能就下片了,有时候市场是很残酷的。”

但是印度电影向来看重“代入感”,制作者揣摩的是观众对好故事的需求,而不是怎么靠“卖点”打动投资人。对于导演蒂瓦里和制片方卡普来说,他们在乎的是“普加特和女儿们的故事,是否在情感上足够打动人,怎么叙述能够使故事更受欢迎”。

2000年1月,英国伦敦南部的克罗伊登电影院门前,人们排队等候观看即将放映的印度宝莱坞电影

这正是考验导演、编剧和演员们的功力所在——如何能把一个感动了自己的故事,用电影语言来感染到观众?当导演和制片方着手一部新片时,他们首先一遍遍地去讲这个故事,观察每个倾听者的反应,看怎么能把故事讲得更好。

在写剧本之前,蒂瓦里特意去看了一次摔跤手原型人物吉塔和巴比塔的日常训练,蒂瓦里自己也是一名水准不错的运动员,曾打过孟买的职业板球比赛。但当他第一次站到了摔跤垫旁边时,仍然感觉到了压力。在接受印度媒体采访时,他提到现场的感受:“摔跤在我看来这是最难的运动之一,你面对着一个55公斤重的对手,你需要把这个人举起来,再摔倒在垫子上。我觉得这么艰苦的训练,我自己恐怕连30秒也支撑不了,吉塔和巴比塔一次却要训练45分钟。我意识到,当一个人失败的时候,我们总是喋喋不休地评论她。可是又有多少人能理解,这些人付出了怎样的努力才走到这一步?这其中的艰辛不易,正是我需要传达给观众的。”

而故事的情感升华,蒂瓦里觉得在于父亲普加特想要一个男孩,却最终不得不相信自己的女儿们。“大家都想生儿子,这是我们社会真实存在的偏见。虽然很多女性取得了成就,但是人们仍然总是说,只想要男孩。正如我在电影里所说:‘如果你给女孩同样的机会,如果你真的相信她,如果你将她的潜力完全发挥出来,她也能取得成就。一个女孩可以为国争光,你所需要的只是相信她!我们有多少人是自我成就的呢,我们每个人都需要人生的教练,不管是男孩或女孩,都需要有人指引他(或她),坚定地相信他。这位父亲从女儿身上看到了她们所长,坚定地培养她们,信任她们,我觉得这是最打动人的地方。”

用电影语言讲故事时,蒂瓦里选择了按时间线来叙述父亲和两姐妹的故事。这种顺叙的表现方式,本来谈不上多少新意,但是蒂瓦里在这条主线的叙述中,用了多种手法,一直抓住观众的注意力。各种小矛盾和冲突不断:父亲想生儿子而不成、女儿在训练中与父亲作对、训练得不到官员的支持、女儿反抗父亲……在处理这一切材料时,蒂瓦里最在意的是表现基调。他告诉本刊说:“故事的整个基调一定要轻松,这是我们有意识贯穿始终的。我们不希望喋喋不休来说教,也不希望让人感到沉重。电影首先是娱乐,让人觉得有趣最重要。”

这也是剧本打动男星阿米尔·汗的地方。“故事的主题很重要,它指向了印度社会对女孩子的偏见。但是更重要的是,蒂瓦里用一种娱乐的方式呈现了出来。故事充满情感,但同时也充满幽默。这种讲故事的方法非常好,台词很有趣,我听台词的时候总是忍不住笑,边听边笑,但有些时候却是边笑边哭。”

北京电影学院电影文学系副教授杜庆春也注意到了影片中各种微妙的平衡。在他看来,《摔跤吧!爸爸》的戏剧性核心,在于巧妙地处理了一个权威和另外一个权威的关系。“我说的不是一个权威和另外一个权威的冲突,而是关系。”父亲在这部作品中,对于女儿构成了一种权威。但是这种权威以父亲对于“国家荣誉”的绝对信服为前提,于是父亲的自私形象被大大消解了。而让父亲感觉到神圣伟大的国家,是以一种极为抽象的方式存在的,“国家”的表现就是电影最后的国旗与国歌,全场观众在边哭边笑中,听着轩昂的音乐情绪振奋。杜庆春认为,这部影片绝妙的平衡之处,还在于父亲挑战了乡村落后传统、挑战了官僚机构的腐败和可笑,但是以喜剧性的方式巧妙表现这种讽刺。

中国的十几亿元票房:被击中的东方式情感

在决定将《摔跤吧!爸爸》引进中国时,北京创世星国际影视文化有限公司总经理柳权心里也有些拿不准。当时影片还在制作中,“这是个运动题材的片子,是个剧情片,也没有特效,这里边单是一个特点拿到中国就不好卖,何况几个特点还碰到一起了”。

柳权几年前开始协助中影和华夏引进印度电影。“我小时看的印度电影是《流浪者》《大篷车》,故事好看,歌舞也很棒。但是后来几乎没有接触印度电影了,2012年引进《保镖》时,这个片子实际上聚集了印度最火的男星‘三大汗(萨尔曼·汗、沙鲁克·汗、阿米尔·汗),可是那时候我一个也不认识,他们在中国也几乎没多少知名度。”

2014年,柳权的一个印度朋友向他极力推荐阿米尔·汗的新片《PK》,讲一个外星人到了地球后四处寻找神的故事。柳权看了影片后,发现这和他之前印象中的印度歌舞片完全不一样,这部片子以轻松好看的方式,讲了一个反思宗教的寓意深刻的故事。后来柳权将公司年轻人的口头禅“额的个神啊”,用在了这部电影的片名中,将片名改为中国人比较容易理解的《我的个神啊》。本来柳权预估这部片子能有3000万元人民币的票房就不错了,该片被中影进出口引进,通过华夏发行却意外地在中国院线获得了1.18亿元的票房。这次合作让柳权对阿米尔·汗有了更深的认识,“他两年磨一部电影,每个都是精品。印度的电影团队特别看重制作本身,很有工匠精神”。

出于对阿米尔·汗的信任,《摔跤吧!爸爸》还在后期制作中,柳权就决定引进。去年10月,印度制作方将粗剪后的影片发给创世星。“我们和中影华夏一起看内部放映的时候,我特别仔细地观察大家的反应。这部片子放映的过程中,所有的女性观众都落泪了,没有人在那偷偷看手机。大家看完之后很激动,好几个人把手机落在观影厅里忘了拿。我们知道,这片子成了。”

研究印度电影的中国文联电影艺术中心副主任谭政说,他觉得中国观众看完《摔跤吧!爸爸》后,一般有两种反应:年纪大一些的人,对《大篷车》《流浪者》有记忆,他们往往会说,“印度电影还这么好看啊”。年轻一些的人也会吃惊,“原来印度电影这么好看啊”。

中方宣传执行的负责人何巍是个“80后”,他说自己的父母辈亲戚在看了《摔跤吧!爸爸》之后,感慨好多年都没有看过这样的电影了,“很朴实,没有乱七八糟装神弄鬼的,里边的人都在说人话,有感情”。何巍父母开始发动周围朋友去看,“亲朋好友,還有一起跳广场舞的朋友,我爸妈都推荐他们去看”。

这也正是《摔跤吧!爸爸》在中国上映之后的特点,它刚上映时遭遇好莱坞大片《银河护卫队2》,各个院线一开始给予《摔跤吧!爸爸》的排片率很低。但是上映之后,这部大家意料之外的印度电影依靠口碑和强劲的票房表现,使得院线不断提高它的排片。5月29日,《摔跤吧!爸爸》突破10亿元票房,成为内地第一部破10亿元的非好莱坞引进片,在中国的上映期也延迟到7月4日。《摔跤吧!爸爸》去年冬天在印度上映,获得了5.4亿元人民币的票房,而它在中国三周的票房几乎是印度的两倍,这个现象也引起了印度和美国媒体的报道。

创世星总经理柳权向我感慨地说:“中国人看这部片子情感上是相通的,摔跤爸爸不就是我们老一辈父母们对待子女的方式吗?里边提到乡村重男轻女的现象、人们为国争光的情感、父母和孩子之间内敛的爱,都和中国人感受很接近。这种东方式的情感、东方式的价值观,让我们和里边的故事没有一点隔阂。”

在杜庆春看来,这部电影的最终高潮性的情感,在于女儿将赢得的金牌递给父亲时,父亲再给女儿戴上,说出了“你是我的骄傲”。“一位父亲以女儿的成功为荣,这是一个普世的基本情感。女儿走上这条道路的被迫性,被一种喜剧化的方式化解。”而影片选择一位堂兄的视角来叙述,也是一种使故事贴近观众的方式。堂兄作为故事发展的“串编者”和点评者,提供了喜剧和性别的双重软化剂,杜庆春说:“这位堂兄一方面是喜剧性的噱头,一方面是软化性别冲突的‘性别干扰剂。”

杜庆春说,本来喜剧最难跨地区,因为另一个地方的人不知道笑点在哪里。但这部戏让中国观众笑个不停。“它用传统社会父亲和女儿的形象,来挑战社会看重生男孩儿的问题,中国观众太明白了。东方文化的语境以及中国和印度同样作为发展中国家的处境,使这个片子到中国就转化为一个全家主题的电影,满足全家观影需求。中国和印度是第三世界的‘现实共同体,在这部戏里大家强烈感受到了这点。”

《摔跤吧!爸爸》把吉塔的教练塑造成反面角色,将印度的国家体育学院和无能的官员进行了讽刺,这种点到为止的挖苦让人会心一笑,说出了中国人想说却在自己电影里很难看到的心里话。

除去文化背景的相似,阿米尔·汗和几位女星在影片里表现出来的专业摔跤技术,也让中国观众感到吃惊。怎么表现好摔跤,曾是导演蒂瓦里面对的最大难题。他告诉我说:“最难的在于首先要完全吃透这项运动,要让人感受到这项运动的魅力。我们从理解摔跤动作开始,探索如何编排这些动作,如何用不同的方式把它们拍摄出来。这是非常耗费时间的工作,好在制片方完全理解我们的想法,愿意花时间等待我们往最理想的状态慢慢磨。”剧组成功地把摔跤这个小众运动拍出了魅力,让观众看到了它的精彩之处,不少人看完电影后发现,“原来摔跤比赛这么好看”。

左图:北京创世星国际影视文化有限公司总经理柳权右图:电影《摔跤吧!爸爸》中方宣传执行负责人何巍(左)和最初引进方孔雀山影业的印度合伙人帕萨

出演成年女兒吉塔和巴比塔的两名女演员,为了电影训练了将近一年摔跤,两个儿童演员也训练了7个月。她们基本一周训练6天半,只有周日能休息半天。蒂瓦里没有考虑过找著名女星。“你要把漂亮女孩,训练成真正的摔跤运动员。剪掉头发,忍受艰苦枯燥的训练和浑身疼痛,这太不容易了。但是我们需要让演员体验从一个普通人转变为一个摔跤运动员所要经历的苦。在训练的过程中,我们不做任何妥协。拍摄时我们同步收音,有时候在人们做礼拜的场所,有时候在火车站。如果人们要做礼拜了,或者有火车要开来了,我们才撤离一会儿。”

阿米尔·汗出演“父亲”的过程,既顺利又有些慢节奏。当蒂瓦里第一次向他讲述这部影片的故事时,阿米尔·汗就答应了。一旁的制片方说道:“这是我职业生涯中,第一次看到阿米尔·汗刚听一遍故事梗概,就答应了一部电影。”但是当时阿米尔·汗正投入在《幻影车神3》的拍摄后期,整个人从外形到心境,离摔跤爸爸五六十岁的状态都差距很大。阿米尔·汗曾提出,如果剧组愿意等,就多等他几年,那时候他年龄接近60岁,可能更适合演出摔跤爸爸。

但是阿米尔·汗心里一直惦记着这个故事,一年之后,他找来蒂瓦里又讲述了一遍更加丰满的故事,而这一年里蒂瓦里始终在打磨剧本。第二次听完故事,阿米尔·汗明确下来:“我要演。”阿米尔·汗既是男主角,他的公司也成为影片的制片方之一。蒂瓦里说,剧组开启了5天的庆祝模式,然后又回到了烦琐的前期准备工作。2015年阿米尔·汗开始全身心投入角色,他的摔跤训练、增肥减肥表现出的敬业,让所有人叹服,整个剧组在漫长的前期准备工作后,这才进入到拍摄阶段。与明星动辄找替身的中国电影相比,印度演员的专业精神,也为他们获得了中国观众的认可。

宝莱坞歌舞片:“一言不合就开唱”?

平均1.75美元一张电影票,在开着空调的电影院里看三个小时载歌载舞的表演,一直是印度人非常享受的娱乐。影片的表演者在印度通常被称作“paisa vasool”,即“钱之所值”的意思。华丽铺张的表演、三角恋或是喜剧、惊险激烈的大冒险,10分钟的休息穿插在三小时电影中,往往才被印度人认为值回票价。电影《摔跤吧!爸爸》合作方之一、孔雀山影业的印度合伙人帕萨告诉我说,印度因为贫富差距特别大,看电影是穷人不可多得的“做梦”方式。他们日常生活不如意,一旦进了影院,大家不想再看到和自己现实生活一样的东西,所以热闹的歌舞表演、壮丽的异域风光,特别让人满足,“这是很多人看到外部世界不可多得的窗口”。印度人一直爱看电影,平均每年观影2次,中国人平均每年观影1次。不过全世界最爱看电影的是韩国人,每年人均看4次电影。

印度人在看电影时的情感外露,常常让外人感到惊奇。当电影里喜欢的明星出现时,众人欢呼,帕萨说:“这不正像你们中国人看京剧时的喝彩吗?影星对一些人来说就是神,是他们带着大家进入了完全不同的世界,一走出影院,这个梦马上就消失了。”不过看电影不同于京剧表演的现场性,电影中的人物无法与观众互动,可是印度观众们并不在意,他们投入地与电影里的人物一起爱恨,遇到歌舞表演时还能站起来跟着又唱又跳。歌舞片在印度又被称为“masala”电影,印地语“masala”代表各种混合香料,就如中国人的“东北乱炖”一样将各式戏剧冲突放在一起。歌舞片流行的另外一个原因,在于印度种族多、语种多、宗教信仰多,而歌舞是能超越这些的通用语言。印度流行歌曲的发展一直与电影业紧紧相随,歌舞导演是印度电影非常重要的一个角色,每部片子量身定制的歌曲,在电影上映前就会发行,乐迷们也紧随着这些歌曲来追歌星、追影星。

对于曾在宝莱坞歌舞片占有主导地位的歌舞片,被中国网友形容为“一言不合就开唱”,或者“一眼不合就开跳”,成了中国人对于印度电影的顽固印象。印度电影中有些歌舞非常精彩,但是过多不加节制的歌舞,又经常与电影情节脱离,显得突兀。虽然今天歌舞片仍然是印度的一个重要电影类型,但是更多的新风潮早已使得印度电影多元化了。帕萨说,歌舞片是上世纪七八十年代的流行类型,1990~2000年印度特别流行浪漫影片,“小鲜肉”们受欢迎。但是从2000年以后,受教育人群对影片提出了更高要求,观众也越来越成熟,好故事逐渐成为影片的核心。“如果没有好故事,即使有大明星在里边露脸,观众也不会真的买账。明星可以靠出席其他活动挣钱,电影表演是很专业的事情,如何没有好故事和好技能,明星就不应该参演电影。”

《三傻大闹宝莱坞》的导演拉吉库马尔·希拉尼(Rajkumar Hirani)也提到这种变化:“上世纪五六十年代有很多优秀的印度电影,质量下滑出现在七八十年代,俗套糟糕的爱情片和动作片大行其道。最主要是没有好的剧本创作者。当时电影院卫生糟糕,鱼龙混杂,没有空调,很多像我父母这样的中产阶级讨厌进影院。最近十几年,印度出现了新影院,干净、环境好、票价高,重新把中产阶级和知识分子吸引回去,好的电影继而出现,好故事重新变得重要。”

在《摔跤吧!爸爸》中出现的歌舞环节,变得相当克制,并且与情节紧密结合。这部影片请了印度著名音乐导演普瑞坦(Pritam)花了一个月创作音乐,帕萨说:“音乐导演不是在片子拍完之后才加入,他们在影片制作过程中就和剧组磨合,看怎样的音乐最能和情节互相促进。”如今印度电影的歌舞更加注重自然化,强调与电影叙述的结合,很多印度电影的“标配”是四段歌舞。

研究者谭政也感受到印度电影这些年的多元化发展,“印度近年流行过不同的类型片:超级英雄片、浪漫爱情片、大型歌舞片。外部人知道印度有个宝莱坞,但是印度电影可不是只有宝莱坞,他们还有大量的地方语电影”。全貌的印度电影业,除了孟买宝莱坞作为主流电影之外,加尔各答、金奈、海德拉巴也是重要的电影生产基地。

有意思的是,印度电影人生产的影片,多达三四十个语种。这就好像中国上海人拍上海话电影、广东人拍粤语电影、潮汕人拍客家话电影、河南人拍河南话电影……它注定了印度电影最主要的一个特征——如果不能吸引当地人,不與普通人共振,就没有生命力。孟买的宝莱坞主要生产印地语电影,但也生产非印地语片子。而2015年获得印度票房冠军的《巴霍巴利王》,则是一部泰鲁固语电影,它也创了首部非印地语电影的票房纪录。

由于影片与本地人情感紧密相连,印度国产片在本国的影响力十分惊人。好莱坞影片近年来吸引了年轻人群,但是在印度也只能占不到10%的份额,85%的市场仍然要让位于印度电影。印度电影一方面特别强调情感充沛,能够调动观众们去买票观看,另外它也越来越指向了一个共同特征——反映现实,因为现实最具有打动人的力量。

比如2010年的印度电影《我的名字叫可汗》,故事背景是“9·11”事件发生后,美国爆发了反伊斯兰教的风潮,频频发生歧视、辱骂、殴打甚至杀害普通穆斯林的事件,许多穆斯林被迫剃去胡须,摘下头巾以掩饰自己的信仰。然而电影男主角可汗却从不隐瞒自己是穆斯林,他总是被人怀疑成恐怖分子,被普通美国人歧视,但他坚持要去找到美国总统,对他大声说:“我的名字叫可汗,我不是一个恐怖分子。”他表达的是那些内心向往和平的穆斯林遭遇的尴尬境地和自我澄清的渴望。

曾在宝莱坞占有主导地位的歌舞片,被中国网友形容为“一言不合就开唱”,或“一言不合就开跳”,这成了中国人对印度电影的顽固印象

2016年上映的《撤侨》也是一部现实题材的印度电影。影片改编自真实事件,讲述了1990年伊拉克萨达姆政府入侵科威特后,当地17万余印度人撤离的故事。战事爆发后,印度政府对滞留科威特的侨民撒手不管,就连大使馆也在没有任何预兆的情况下全部撤离。印度侨民像无头苍蝇般慌乱,整个撤侨行动完全依靠着有领袖气质的商人兰吉特来完成。他四处斡旋,摆平了伊拉克军官、收买垃圾运输船、督促德里方面的官员对接,几番挫折之后终于带着这些侨民撤离成功。这部片子在严肃题材之余,仍然不忘印度歌舞的传统,海外网友调侃道,“一帮人上了撤侨的船就开始跳,也不怕船翻了啊!”但是影片反映现实的力量让人印象深刻。

剧情长片、纪录片和实验影像纪录片也成为印度电影多年来的类型。比如被认为是印度新独立电影中最前卫的作品的《禁止吸烟》,是一部关于集权主义和新经济的迷幻电影。他讲述了广告经理人K沉溺于烟瘾,但是为了戒烟,K来到一个他无法退出的极权主义地下设施,名为“实验室”的康复中心。在这里,一切抽烟念头都会受到极权主义者一系列极端的惩罚,包括人们用K一生吸烟产生的烟雾,让他心爱之人窒息而死。导演阿努拉格·卡沙普以内部受害者为主题,为主人公设下巨大谜团般的叙事方式。

电影需要搭建工业生态

作为全球最大的电影生产国,印度电影的生产数量甚至是好莱坞的两倍。2014年印度拍摄了1966部电影,2015年拍摄了1903部。“宝莱坞”学习“好莱坞”的脚步很快,他们参照好莱坞的模式,改变了原来一个明星的片酬可能占到总投资的40%的明星中心制,将重心转向制作团队。他们也在学习好莱坞的叙事、类型,不管是剧情还是人物刻画,不再像过去平面得就像在翻图画书,通过翻拍和合拍也积累了许多创作经验。接触大量西方电影的新生代导演正试图“师夷长技”来吸引全球的观众。

印度电影的制作分工很细,各司其职,每个环节专业化程度高。比如单是编剧方面,就有人专攻台词、有人专攻人物关系、有人专门研究情节设置。印度人做一部新电影问出的第一句话,是“有没有好故事”,而不是“有没有大明星”或“有没有大制作”。印度的电影人通常是先把故事做好,再是项目搭建,在创作人物的时候就会进行实地观摩考察,出来的剧本才扎实。而一个好故事变成好电影后,回收投资的渠道也比中国丰富,比如影片的音像版权、海外市场票房。明年上映的《宝莱坞机器人之恋2》,3.7亿元人民币的投资在印度是很大的制作,影片如今卖给电视台收回了2亿多元人民币的版权费,卖给网络电视台又收到1亿多元版权费。健康的版权保护使得创作者可以安心拍好电影。

印度电影工业不同于中国的一个特点,在于他们有扮演重要角色的电影世家。这些世家推动的产业呈树状发展结构,工业体系非常完整。所以他们更在乎长期的优质合作,单靠资本是很难介入并对影片产生影响的,不容易出现国内市场“遭遇资本绑架”的情况。现在中国观众也很成熟,并不是只靠花样翻新的营销把观众忽悠进电影院就行。

印度电影不忌讳讽刺,也是一些中国观众觉得过瘾的地方。帕萨说,被讽刺的印度某些部门也许会不舒服,但是大家都接受一个基本观点——“电影只是电影”,何必上纲上线。印度从1913年拍第一部电影开始,整个工业发展了上百年没有中断。不论是电影工业制作水平,还是人们对于电影的宽容度,都一直在发展。

据说好莱坞出品的《贫民窟的百万富翁》公映时,遭到了一些印度人包括贫民窟居民的抵制,他们认为这部影片丑化了印度。有人甚至向法院呈交了请愿书,抗议该片片名使用“slumdog”(贫民窟狗)一词来指代贫民窟居民。印度古吉拉特邦最高法院院长在收到控诉之后特地观看了这部电影,他认为这部电影显示了“印度贫民区居民的潜能和观察力”,认为它“提供了我们应对众多重大社会问题的工具和灵感”,所以他驳回了这项抗议请愿。而像《芭萨提的颜色》这样批评印度政府尤其是国防部形象的影片,却被国防部长在与部分军官共同观看了本片之后敦促电影审查委员会让本片通过,也不要求任何的删减,反而建议在影片最后登出更多因驾驶米格战斗机罹难的飞行员姓名。

“中国电影应该像谁学习,这或许是《摔跤吧!爸爸》在中国火了之后,留给我们的一个思考。”创世星总经理柳权说,中国电影行业很多人把好莱坞当作榜样,但是好莱坞是建立在大量影视制作专业人才之上的完善工业,中国还需要发展一些年才能建立起更丰富的电影生态。《摔跤吧!爸爸》让我们看到了好故事的重要性。“前些年中国在飞速发展院线,现在中国的屏幕数已经很多了,接下来将进入内容的竞争。大家都开始意识到好故事的重要性,现在应该到了中国大量储备不同类型好故事的时候,我们应该建立这个储备基础,再根据市场口味来拍摄符合需求的好电影。”

萨蒂亚吉特·雷伊

Satiyajit Ray

1921年5月2日~1992年4月23日

萨蒂亚吉特·雷伊是国际影坛中最知名的印度影人。雷伊以他独有的美学系统在世界电影史中留下了自己的名字。

雷伊1921年5月2日出生在加尔各答市一户充满艺术气息的孟加拉人家。1940年,雷伊来到著名诗人泰戈尔创立的印度国际大学就读,其间他对印度艺术和文化产生了更大的兴趣。

1949年,法国电影大师让·雷诺阿(Jean Renoir)来到雷伊的故乡加尔各答拍摄《大河》(The River),雷伊协助让·雷诺阿寻找乡间的外景地。1950年,雷伊来到英国伦敦工作,其间他观看了意大利新现实主义电影代表人物德·西卡的《偷自行车的人》,这部电影对雷伊造成了巨大的震撼。让·雷诺阿的鼓励以及伦敦的观影经历,让雷伊决定成为一名电影工作者。

西方世界对雷伊电影的认可主要是因为它们极高的艺术价值,但是他的电影在印度国内却成绩不理想,印度观众觉得他的电影缺少娱乐元素,但这却没有妨碍雷伊在电影史上的地位。他的主要电影作品有《大地之歌》《大河之歌》《大树之歌》(“阿普三部曲”)以及《音乐室》《孤独的妻子》。雷伊的电影常常将视点放在人物成长的历程、精神的觉醒上,用朴素和视觉上独特的美感给人以心灵上的震撼。1992年,雷伊因对电影艺术独特而卓越的贡献获得奥斯卡终身成就奖。日本电影大师黑泽明曾说:“如果我们以冷静深沉的观察,了解人类对爱的演进,在雷伊的电影中你必有所感动和共鸣。”

赖舒·彼查

Ritesh Batra

1979年6月12日~赖舒·彼查在印度孟买的一个中产阶级家庭长大。彼查在孟买高中毕业后,到美国完成了高等教育。毕业后,彼查曾在德勤会计事务所工作过3年,之后又回到学校追逐自己童年梦想的电影事业。彼查是以短片的编剧和导演开始他的电影生涯的。他的阿拉伯语短片《Café Regular,Cairo》在全球40多个国家和地区放映,并且获得了超过12个奖项。彼查被视为新一代印度电影人的代表,以及最有潜力的印度年轻导演。在他的作品中,既可以看见印度社会当下的样貌,又可以明确地感受到西方电影和社会对于印度电影的影响。

米拉·奈尔

Mira Nair

1957年10月15日~

米拉·奈尔出生于印度奥里萨邦的一个中产阶级家庭。19岁那年,奈尔赴美国哈佛大学就读。在修习社会学的同时,她开始转向学习拍摄纪录片,并以印度人作为自己的主要拍摄题材。

1985年,奈尔拍摄的《印度酒店》(India Cabaret)获得美国电影节最佳纪录片奖。她于1988年拍摄的第一部剧情片《早安孟买》,获得当年戛纳电影节金摄影机奖和奥斯卡金像奖最佳外語片提名。2001年,奈尔拍摄的电影《季风婚宴》(Monsoon Wedding)摘得第58届威尼斯电影节最佳影片桂冠,这也使奈尔成为第一位获得金狮奖的女性导演。奈尔也被国际影坛认为是印度最有影响的女性导演。

奈尔的作品介于记录与现实之间,关注印度社会的现实,并且以自己独特的表达方式记录下来。自上世纪80年代以来,她逐渐成为了印度电影在西方一个具有代表性的人物。

拉库马·希拉尼

Rajkumar Hirani

1962年11月22日~

拉库马·希拉尼可以称为当今印度最为成功的商业片导演,他最被人熟知的作品是《三傻大闹宝莱坞》(3 Idiots)。希拉尼出生于那格浦尔的一个信德族家庭。他的父亲是一名商人。他中学学的是商科,后来想成为一名印地语电影演员。父亲让他入读浦那的印度电影和电视学院(FTII),不过当时该校的表演专业已经停办,而导演专业竞争太激烈,因此希拉尼选的是剪辑专业。从FTII毕业后,他作为剪辑师工作了多年,也做过不少广告片。

2003年希拉尼导演了首部作品《Munna Bhai M.B.B.S》,在口碑、票房和奖项各方面都取得了成功。2006年希拉尼的作品《黑道大哥再出击》(Lage Raho Munna Bhai)同样非常成功。2009年的《三傻大闹宝莱坞》成本只有710万美元,全球票房却高达7422万美元,当时创造了印度电影在全球票房的最高纪录。2014年执导的讽刺喜剧片《我的个神啊》(P.K.)更成为首部全球票房过1亿美元的印度电影。(文/覃天)